Акведуки и бани Древнего Рима – устройство терм и водопроводов

Вода в древнем Риме была неотъемлемой частью жизни горожан. Фонтаны, украшающие города, термы, в которых римляне поддерживали чистоту тела и отдыхали душой, Навмахии (морские битвы), где инсценировали корабельные сражения – все это требовало обеспечения города огромным количеством воды. Римские императоры, стараясь удовлетворить потребности своих граждан, заслужить их поддержку и украсить Вечный город, не жалели ресурсов на строительство водопроводных систем.

Акведуки

Акведуки Древнего Рима считаются идеальной водопроводной системой тех времен, чудом инженерной мысли. Благодаря им вода подавалась в фонтаны, бани, частные дома богатых людей. Римляне пользовались водой для питья, приготовления пищи, поддержания чистоты, постоянно промывались общественные туалеты.

Принцип работы

По сути, акведуки – это система оросительных каналов, проложенных через различные ландшафты. Вода из источника попадала в акведук, оттуда в специальный отстойник «кастеллу», и по трубам распределялась на город. Если водопровод строился не под землей, то его встраивали в арочные пролеты и закрывали сверху, чтобы сохранить воду чистой.

Дорогой читатель, для поиска ответа на любой вопрос по отдыху в Италии, воспользуйтесь страницей ПОИСКА. Я отвечаю на все вопросы в комментариях под соответствующими статьями минимум раз в сутки. Ваш гид в Италии Артур Якуцевич.Схема такая: сначала определяется конечная точка водопровода, затем, двигаясь от конца к началу, прорисовывали карту местности, фиксируя рельеф и выбирая оптимальный путь. Деревянными сваями размечали линию будущей магистрали и приступали к подготовке местности – копали траншеи, вырубали деревья, рыли тоннели в горах, сооружали мосты. Далее, блок за блоком протягивали водопровод от источника.

В древнем Риме было построено 350 км акведуков и лишь малая их часть находилась под землей. При строительстве использовали пуццолановый бетон – смесь бетона с известью и вулканическим пеплом, крепкий устойчивый материал, который позволил многим акведукам сохраниться до наших дней. Чтобы вода бесперебойно поступала в город, требовался правильный наклон кулуара. Если строители на пути встречали гору, приходилось рыть тоннели – акведук в обход горы не имел бы нужного наклона.

Знаменитые акведуки

За 538 лет в Риме возвели 11 водопроводных систем, которые стали примером для других стран:

- Аква Аппия (Aqua Appia) возвели в 312 году до н.э. при поддержке городских правителей Аппия Клавдия (Apio Claudio) и Гая Плавтия (Gaio Plauzio Venoce). Аппий разработал план будущего водопровода, а Гай занимался исследовательскими работами: в Сабинских горах в 15 километрах от столицы нашел источник чистой воды, изучил ее количество, опросил население на предмет качества. Однако вся слава досталась Аппию Клавдию.

Аква Аппия почти полностью пролегал под землей, его длина составляла 16 км. От Капенских ворот начиналась открытая часть сооружения длиной в 90 метров, которая представляла собой арочную систему. Вода текла до Бычьего рынка, где скапливалась в резервуарах и растекалась по городу. - 63-километровый акведук Anio Vetus с источником в реке Аниене (Aniene) построили в 269 году до н.э. Хотя в тот момент он был самым протяженным в мире, Anio Vetus стал неудачным проектом – летном река мелела, вода поступала с переменным успехом, а зимой и вовсе была грязной, поэтому ее использовали только для полива.

- Aqua Marcia протяженностью 91 км возвели в 144 году до н.э., он питался из нескольких источников близ реки Аниене. Для разведения вина наиболее подходящей римляне считали воду именно из этого акведука. Спустя несколько веков император Диоклетиан проложил еще одну ветку акведука к своим термам, а Каракалла – к своим.

- Аква Тепула (Aqua Tepula) протяженностью в 18 км построили в 125 году до н.э. Вода в нем не бывала холоднее 17°, откуда и пошло название, ведь tepula означает «теплый». В 33 году до н.э. полководец Марк Агриппа соединил акведук с другим, Aqua Iulia.

- Aqua Julia стал первым при императоре Августе. Магистраль длиной в 23 километра построил Марк Агриппа, и соединил акведук с Aqua Marcia и Aqua Tepula, проложив их друг над другом.

- Агриппа стал создателем и шестого, еще работающего акведука Аква Вирго (Aqua Virgo). Подземный 20-километровый акведук был возведен в 19 году до н.э. Название Virgo, т.е. «девственный» связано с мифом о том, что молодая девушка указала Агриппе источник кристально чистой воды. Сейчас Аква Вирго питает фонтаны Баркачча, Треви и фонтан Четырех рек.

- Акведук Аква Алсиетина (Aqua Alsietina), который датируется 2 годом до н.э., питался водами современных озер Браччано и Мартиньяно. Не совсем чистая вода Алсиетины использовалась для наполнения Навмахий императора Августа – искусственных водоемов для сцен корабельных сражений. Этот же акведук, проложенный через 358 арок орошал сады Юлия Цезаря.

- Aqua Claudia начали строить во время правления Калигулы, закончили в 52 году н.э. при Клавдии. Источником стала река Аниене, параллельно был проложен акведук Марча, с которым они объединялись в Парке акведуков (Capanelle). Монументальная арка акведука стала частью Пренестинских ворот (Porta Prenestina). Ветка акведука Клавдия под названием Celimontano снабжала водой Золотой Дом Нерона (Domus Aurea).

- Anio Novus, заменивший Anio Vetus, построен одновременно с акведуком Клавдия и имеет с ним одни источники.

- Aqua Traiana был создан в 109 году по приказу императора Трояна. Водопровод питался водами источников у озера Браччано и поставлял ее в район Трастевере. Во время войн акведук несколько раз был разрушен, но после восстановлен. После реставрации Папой Павлом V акведук переименовали в Aqua Paola (воды Павла).

- Аква Александрина (Aqua Alessandrina) построили в 226 году для водоснабжения терм Императора Александра. Часть 22-километрового акведука сохранилась в районе Pignattara.

Термы

Термы в Риме, они же бани, были самым популярным общественным заведением среди всех сословий. Здесь не только можно было смыть пыль и пот после работы – общественные бани были своеобразными клубами. Сюда приходили поправить здоровье, расслабиться, пообщаться с друзьями, обсудить деловые вопросы, полюбоваться красивыми танцовщицами.

Термы были неотделимы от спорта – прямо на их территории находились гимнастические залы, здесь играли в подобие современного футбола, бегали, фехтовали, метали диски и даже соревновались в беге на колесницах! Отдыхая в бане, римляне сочиняли стихи и музыку, читали, ели пили и даже спали. Обычные граждане посещали термы как минимум раз в день, а вельможи проводили здесь большую часть своего времени.

Общественные бани начали появляться в Риме в III веке до н.э., а к IV веку в городе насчитывалось порядка 1000 терм. Современники писали, что такие бани достигали 12 гектаров в площади и могли разом уместить до 2500 посетителей.

Устройство

Для строительства термы выбиралось максимально теплое место. Помещения, в которых грелись, были оборудованы окнами, выходящими на запад или юг. Женские и мужские части располагались по одной стороне, но были разделены. Вода нагревалась в медных баках и подавалась в смешении с холодной. Бассейны старались делать у окон на западных и южных стенах – так солнечный свет проникал дольше. Потолки в горячих отделениях выполнялись в форме полушарий, а в центре находились медные люки для выпускания пара.

Система отопления состояла из гипокауста – печи возле бани, из которой к подвалу термы и далее к полу шли специальные каналы. Пол был покрыт кирпичами, сверху известковым раствором, затем камнями и плитами из мрамора. Такой пол долго сохранял тепло, хотя и нагревался медленно. Такая же система каналов проходила и в стенах.

Для создания влажного пара топили дровами, а для более сухого – углем. Римляне использовали бездымные дрова, которые предварительно вымачивались в воде или оливковом масле и высушивались.

Бани были разделены на несколько помещений. Палестры были своеобразными спортивными залами – здесь разминались, разогревали мышцы простыми упражнениями или с помощью соревнований по боксу, борьбе и т.д.

Аподитерием назывались раздевалки, оборудованные полками и сиденьями. Главной проблемой аподитериев была сохранность вещей. Богатые вельможи всегда оставляли слуг рабов следить за имуществом. Если же у человека воровали одежду, он мог обратиться к богам – в прямом смысле написать на специальной табличке проклятие в адрес вора и отнести ее в храм.

В теплых тепидариях римляне мылись, купались, принимали различные процедуры. Специальные люди растирали посетителей маслом, которое снимали особыми шпателями, делали массаж и даже удаляли волосы с тела. Особое внимание римляне уделяли красоте ступней, ведь ходили в основном в сандалиях. В уходе за ногами на помощь приходили мозолисты.

Кальдарий был парной с высокими потолками и горячими бассейнами. Лаконик – разновидность кальдария без бассейнов с сухим паром, вроде современной финской сауны. Остудиться после парной можно было в бассейнах фригидария.

Римские термы, особенно частные, были невероятно богато оформлены и больше напоминали дворцы. Множество видов мрамора и других камней, привезенных из других стран, драгоценные металлы для создания сантехники, дорогая мозаика, искусственные фонтаны и водопады, статуи и цветы – римляне понимали толк в роскоши.

Термы Агриппы

Термы Агриппы (Terme di Agrippa) на Марсовом поле (Campo Marzio) были первыми в Риме и стали ведущим типом терм. По разным источникам, эти бани были возведены в 19 или 25 году до н.э. В 12 году до н.э. архитектор отдал термы в общественное пользование. После пожара в 80 году термы были восстановлены и увеличены, но к VII веку их буквально растащили на стройматериалы, хотя останки сохранились до сегодняшнего дня.

Термы Нерона

Термы Нерона (Terme di Nerone) возвели в 64 году до н.э. также на Марсовом поле. Термы Нерона отличались расширенной палестрой, двумя вестибюлями и двумя атриумами – сюда приходи посмотреть на различные состязания. Каждая ванна была оборудована мраморным креслом для удобства. В терме была библиотека и сад, где можно было пообщаться, погулять или почитать. После смерти императора Термы были переименованы в Александровы и позднее разрушены.

Термы Тита

Термы Тита (Terme di Tito) появились в 89 году и отличались внутренней симметрией. В центре расположились главные помещения, а по сторонам от них одинаковые приемные и вестибюли. В Термах действовали читальный, спортивный и театральный залы. В наши дни в 100 метрах от Колизея мы можем посмотреть на руины этого комплекса – улица Via delle Termi di Tito, станция метро Colosseo.

Термы Траяна

Термы Траяна (terme di Traiano) датированы II веком н.э., во времена правления Траяна были женскими. В отличие от стандартов постройки, Траяновы Термы расположены под углом к сторонам горизонта. Выход кальдария на юго-запад позволяло его максимально нагревать в «часы пик», и затемнять фригидарий с северо-восточной стороны. В дальнейшем именно такое расположение терм станет стандартом.

Комплекс был шикарно отделан, здесь работали библиотеки, залы отдыха, гимнастические площадки и бассейны. Во время раскопок удалось выяснить, что бани занимали площадь в 100 000 м², а также найти роскошные скульптуры, фрески, ткани и другие артефакты. Руины Траяновых терм расположены на улице Via delle Terme di Traiano, станция метро Via della Domus Aurea по ветке Colosseo.

Термы Каракаллы

Термы Каракаллы (Terme di Caracalla) считаются самыми пышными и лучше других сохранились до наших дней. На площади в 300 м² одновременно могли мыться 1,5 тысячи человек.

Место расположения терм было грамотно использовано при строении комплекса – по склону вода легко попадала из отстойника в бани. На этот же склон опирались зрительские места в спортивном зале. Парк был окружен банным корпусом и выступами терм, украшен фонтанами, зеленью и залами для бесед. В термах Каракаллы были помещения для одиночного омовения, магазины и величественные залы. Северо-восточная часть комплекса была поднята на 6 метров специальными конструкциями, под которыми пролегали все коммуникации. Главный корпус отличался симметрией помещений, двойным рядом окон под потолком и фригидарием, переходящим в бассейн в центре.

Сегодня Термы, а точнее их остатки, привлекают множество туристов, здесь устраивают свадебные фотосессии, и даже концерты на специальной площадке. Стоят термы на улице Via delle Terme di Caracalla, станция метро Circo Massimo по линии В сразу за Большим Цирком.

Термы Диоклетиана

Термы Диоклетиана (Terme di Diocleziano) были построены в 303 году и были похожи на термы Каракаллы. Небольшое различие составляли формы помещений, меньший размер и большая вместимость – до 3200 человек.

В этих термах размеры боковых помещений вокруг фригидария были практически одинаковыми, что давало более ровное распределение нагрузки. О роскоши внутреннего убранства могут сказать 2 факта: 2,5 тысячи мраморных кресел и наличие амфитеатра.

В XVI веке здание реконструировали, часть комплекса подарили Национальному музею Рима, часть отдали для возведения церкви. Оставшаяся часть находится на улице Via Enrico de Nicola. Если ехать на метро, то от станции Repubblica до терм модно дойти за 5 минут, а от вокзала Термини (Termini) за 10 минут.

↘️🇮🇹 ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ И САЙТЫ 🇮🇹↙️ ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИitaly4.me

Как устроен акведук

Термин «акведук» пришел к нам из латинского языка (aguae ductus) и в переводе означает «ведущий воду» (agua — вода, duco — веду). Что такое акведук в современном русском понимании? Это — сооружение для пропуска водных потоков на значительной высоте через пересеченную местность, включающую преграды естественного и рукотворного происхождения.

Акведук используется для обеспечения водой населенных пунктов, промышленных производств или сельскохозяйственных угодий из находящегося на возвышенности отдаленного источника воды. Принцип работы акведука заключается в свободной подаче воды по желобу, кювету, трубе под небольшим уклоном. Таким образом, используются физические законы, позволяющие без дополнительных усилий перемещать огромные потоки воды по искусственно созданным каналам.

Из истории возникновения акведуков

История возникновения акведуков берет свое начало от древних вавилонян и египтян, которые научились строить водоводы для снабжения своих жилищ водой, наблюдая за естественным течением рек — с возвышенности на более низкий участок.

Еще в VII веке до н.э. ассирийцами был возведен известняковый акведук для обеспечения водой их столицы Ниневии. Источник от столицы отделяла широкая долина. Протяженность водовода составила 80 километров, а его трехсот метровый участок над долиной достигал десятиметровой высоты.

В истории сохранились сведения об акведуках, которые сооружали племена майя и древние греки. Древнегреческий путешественник, географ и историк Геродот воспел акведук на острове Самос как одно из чудес света.

Построенные древними римлянами акведуки значительно отличались от первых сооружений по своей технологии уже в те времена для их строительства использовались такие водостойкие материалы, как пуццолановый бетон.

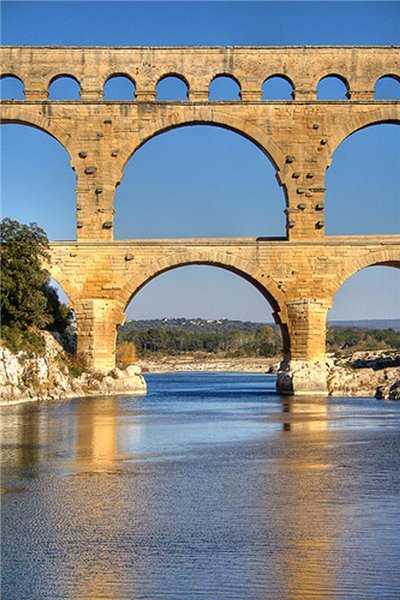

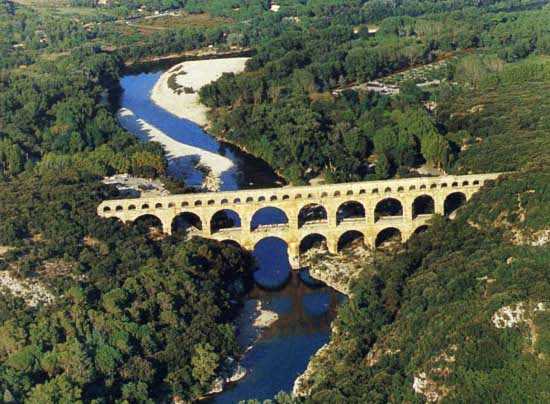

В возведении акведуков участвовали лучшие зодчие, производящие сложные точные расчеты. Например, акведук в Провансе Пон-дю-Гар имел разницу в высоте между источником и конечным пунктом всего 17 метров. При этом его общая длина составляла 50 километров, причем на каждый километр уклон составлял всего 34 сантиметра. Такая точность и лучшие строительные технологии обеспечили римским акведукам многовековое успешное использование — даже спустя тысячу лет после развала Римской империи акведуки не потеряли свою технологическую значимость.

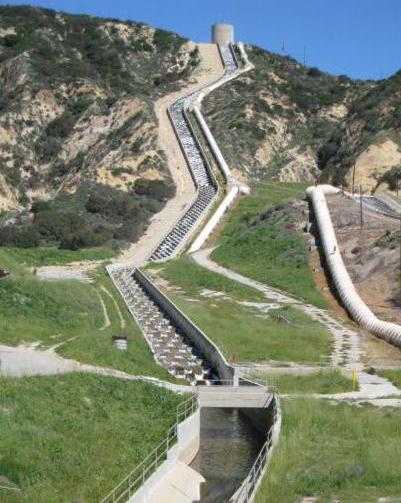

В некоторых случаях при строительстве акведуков перепад поверхности составлял свыше 50 метров. Для того, чтоб обеспечить свободное прохождение водного потока, строители создавали дополнительно напорный водовод (дюкер). Эти технологии используются и сегодня, когда при прокладке водопроводов приходится пересекать места со значительными углублениями.

Современное использование акведуков

В современном понимании, определение, что такое акведук, заключается в описании сооружения, предназначенного для перемещения больших потоков воды надземным способом. Учитывая высокую себестоимость возведения и содержания акведуков по сравнению с подземными водопроводами, сегодня их строительство оправдано лишь в густонаселенных гористых странах, преимущественно там, где прокладка подземного водовода сопряжена с определенными трудностями.

Однако в ряде стран эксплуатируются акведуки, предназначенные для пропуска судов над руслом реки или над долиной. Эти мостовые конструкции позволяют соединять системы каналов, по которым могут пройти небольшие суда. Строительство их началось еще в XVII веке, и некоторые из них успешно действуют и сегодня.

Наиболее известными современными водяными мостами для судоходства являются:

Магдебургский судоходный акведук (Германия, 2003 год) длиной 918 метров, проложенный над поверхностью земли поперек реки Эльбы и соединяющий каналы Эльбе-Хафель и Миттеланд.

Акведук Понткисиллте, Врексхем (Великобритания, 1795-1805 гг). Водяной мост построен в долине реки Ди для соединения угольных шахт Денбигшира с национальными судоходными каналами посредством канала Эллесмер.

Поворотный водяной мост, Бартон (Великобритания). Он сооружен на реке Ирвелл и предназначен для переноса канала Бриджоутер через Манчестер Шип. Поворотный акведук построен в 1894 году и не имеет аналогов во всем мире.

Айфельский акведук — Википедия

Карта прохождения акведука Айфель (красная линия)

Карта прохождения акведука Айфель (красная линия)Акведу́к А́йфель — один из наиболее протяжённых акведуков Римской империи. Сооружение такого уровня является наглядной демонстрацией инженерного искусства древнеримских инженеров, чей уровень мастерства был утерян в Средние века.

Акведук Айфель, строительство которого было закончено в 80 году н. э., нёс свои воды на расстояние более 95 км с гор Айфель (расположенных на территории современной Германии) в древний город Colonia Claudia Ara Agrippinensium (современный Кёльн). Если же учитывать дополнительные участки акведука, ведущие к источникам, то его протяжённость составит 130 км. В отличие от большинства других римских акведуков Айфель был спроектирован таким образом, чтобы лишь минимально необходимая часть его конструкций проходила по поверхности. Акведук практически на всём своём протяжении расположен под землёй, что защищало его от повреждений и замерзания, и вода в нём движется исключительно под действием гравитации без каких-либо дополнительных устройств. Акведук Айфель также включает в себя несколько мостов (длиной до 1400 м), строительство которых было необходимо для преодоления равнин и рек.

До постройки акведука Айфель город Кёльн получал воду из акведука Vorgebirge («предгорье»), который черпал свои воды в источниках региона Вилль и шёл на запад города. С ростом Кёльна пропускной способности этого акведука стало не хватать, кроме того его источники периодически пересыхали, а вода содержала некоторое количество ила. Для решения этой проблемы было принято решение строить акведук, берущий своё начало в горах Айфель.

Акведук Айфель был построен в северной части региона. Строили его из камней и бетона, в форме арки. Его максимальная пропускная способность составляла 20 000 кубометров питьевой воды в день. Воды из акведука Айфель использовались для питания фонтанов, бань и частных домов Кёльна. Акведук без перерывов использовался вплоть до 260 года, когда он был частично разрушен во время первых набегов германских племён. После этого его так и не восстановили, а Кёльн продолжил получать воду только от акведука Vorgebirge.

Акведук Айфель брал своё начало у источника возле Неттерсхайма в долине реки Урфт. Затем по равнине он шёл к коммуне Калль, где пересекал водораздел реки Маас и Рейна. Римские инженеры выбрали это место для преодоления водораздела для того, чтобы не было необходимости строить ни насосы, ни туннель. Затем акведук шёл параллельно северной гряде гор Айфель, пересекая реку Эрфт возле селения Kreuzweingarten (в районе Ойскирхен) и реку Свист — здесь он представлял собой арочный мост. В районе селения Kottenforst

Для защиты от морозов бо́льшая часть акведука Айфель была проложена не по поверхности, а на глубине 1 м под землёй. Археологические раскопки показали, что римские инженеры делали каменную подложку, на которую ставилась U-образная труба из камней или бетона, а поверх неё устанавливалась защитная крыша-арка из обрезанных камней, скреплённых известковым раствором.

Для придания U-образной формы трубе из бетона и при формировании защитной крыши использовались брёвна и доски. Частички дерева были найдены в бетоне спустя 2000 лет. Внутренняя ширина акведука равнялась 70 см, высота — 1 м, то есть при необходимости работник мог войти внутрь акведука для проведения ремонтных работ. Снаружи акведук был оштукатурен для защиты от грязи и дождевой воды. В нескольких местах применялась дренажная система для отвода грунтовых вод.

Внутренняя сторона акведука также была оштукатурена; здесь применялась красная штукатурка под названием opus signinum. Она состояла из негашенной извести и толчёных кирпичей. Этот раствор затвердевал под воздействием воды и предотвращал утечки ключевой воды наружу. Небольшие трещины заделывались золой дерева.

Источник Grüner Pütz отмечен римским бассейном

Источник Grüner Pütz отмечен римским бассейномНесколько источников были специально подготовлены для направления их вод в акведук Айфель. Первый источник располагался в Grüner Pütz возле коммуны Неттерсхайм. Наиболее хорошо изученный источник — «Фонтан Клауса»(нем. Klausbrunnen), — располагавшийся возле города Мехерних, был отреставрирован и сейчас находится под защитой государства. Конструкции источников менялись от места к месту для удовлетворения условий окружающей среды и соответствуют даже современным техническим требованиям.

Всего существовало четыре основных области с источниками:

- Grüner Pütz (Зелёный колодец) возле Неттерсхайма;

- Klausbrunnen (Фонтан Клауса) возле Мехерниха;

- Область источников возле Мехерниха-Урфей;

- Hausener Benden возле Мехерниха-Эйзерфей.

Источник Hausener Benden интересен тем, что был обнаружен только в 1938 году во время проведения работ по поиску источников питьевой воды для города Мехерних. Работники геологоразведки случайно наткнулись на линию акведука, питавшую основной акведук Айфель, и источник спустя почти 2000 лет всё ещё действовал. Акведук так хорошо сохранился и обладал таким высоким качеством воды, что был просто соединён с современной системой водоснабжения. Таким образом, для того, чтобы не повредить источник, археологические раскопки на его территории не проводились.

Римляне предпочитали питьевую воду, обогащённую минералами. Римский архитектор Витрувий так описывал процедуру тестирования источника воды[1]:

| Источники должны подвергаться следующим проверкам. Если вода из источника выходит на поверхность, то нужно осмотреть людей, проживающих возле него, до того, как использовать его воду; если они обладают крепким телосложением, хорошей комплекцией, сильными ногами, чистыми глазами, то источник заслуживает полного доверия. Если источник был только что вырыт, то его воду необходимо налить в Коринфскую или любую другую вазу из хорошей бронзы — качественная вода не должна оставить ни следа на стенках сосуда. Если такую воду прокипятить в бронзовой посуде, дать отстояться и слить, то на дне не должно остаться ни грязи, ни песка. Такая вода также заслуживает полного доверия. |

Также Витрувий замечает[2]: «Мы должны с большой осторожностью и вниманием искать источники и отбирать их, учитывая здоровье народа». Вода в акведуке Айфель признавалась одной из лучших в империи.

Минеральная вода оставляет осадок карбоната кальция на стенках, и к 260 году вся внутренняя поверхность акведука была покрыта известняковыми отложениями толщиной до 20 см. Несмотря на сужение внутреннего сечения трубы, вода из акведука и сегодня могла бы доставляться в Кёльн, если разрушенные участки акведука были бы восстановлены. В Средние века отложения из акведука Айфель широко использовались как строительный материал.[3]

По различным причинам существовало очень мало наземных участков акведука Айфель. Этим он отличается от большинства римских акведуков, например, Пон-дю-Гар на юге Франции. Можно перечислить следующие причины:

- маршрут акведука был специально выбран так, чтобы не возникало необходимости в строительстве надземных сооружений;

- подземное расположение акведука защищало воду от замерзания;

- температура воды, пришедшей в Кёльн, была достаточно комфортной из-за теплоизоляционных свойств земли;

- в случае войны подземные акведуки значительно меньше подвержены опасности быть разрушенными.

Тем не менее существовало несколько мест, где потребовалось построить надземные сооружения. Наиболее примечательными из них был арочный мост через реку Свист возле Райнбаха длиной 1400 м и высотой до 10 м. Археологи подсчитали, что мост насчитывал 295 арок шириной 3,56 м, однако до нашего времени мост не сохранился.

Меньший мост пересекал равнину возле Мехерниха. Его высота составляла также 10 м, длина — 70 м. Он достаточно хорошо сохранился до наших дней, подвергся реставрации и в настоящее время являет собой наглядную демонстрацию того, как выглядел акведук во времена Римской империи.

Конструкция римских акведуков указывает на высокий уровень технических знаний римских инженеров[4]. Лишь изредка римляне испытывали проблемы с низкокачественными работниками на важных проектах. Так, Секст Юлий Фронтин, ответственный за водоснабжение Рима, пишет:

| Ни одна другая постройка не требует столько внимания при строительстве, сколько относящаяся к водоснабжению. Поэтому необходимо наблюдать за всеми аспектами таких проектов максимально тщательно, полностью следуя правилам, которые знают все, но следуют которым лишь немногие. |

Сроки и затраты на строительство[править | править код]

Учитывая геологоразведку в огромных масштабах, подземное строительство и большое количество работ по производству и укладке кирпичей, становится понятно, что конструкции таких размеров не строились сразу целиком. Вместо этого инженеры разделяли проект на несколько отдельных участков. Границы этих частей удалось восстановить археологам. Для акведука Айфель длина одного участка составляла 15 000 римских футов (4400 м). Кроме того, доказано, что геодезические работы проводились отдельно от строительства, точно также, как это делается в наше время.

На каждый метр акведука в среднем требовалось выкопать 3-4 м³ земли, затем заложить 1,5 м³ бетона и наложить 2,2 м² штукатурки. Общие трудозатраты оцениваются в 475 000 человеко-часов. Учитывая то, что в году содержится в среднем 180 дней, подходящих для строительства, 2500 рабочих потратили бы 16 месяцев на завершение проекта. В реальности же строительство акведука Айфель потребовало ещё больше времени, так как приведённые расчёты не учитывают время, необходимые на геодезические работы и транспортировку большого количество строительных материалов.

После окончания работ, труба акведука была засыпана землёй, поверхность над ней выровнена. Возле акведука была построена специальная дорога, предназначенная для его обслуживания, которая также указывала жителям окрестных районов на то, что вокруг запрещено земледелие. Такие же дороги делались и возле других акведуков. Так, возле акведука, ведущего в Лион, Франция, стояли таблички со следующей надписью:

| По указу императора Публия Элия Траяна Адриана, никому не разрешено пахать, сеять и сажать что-либо внутри специального места, предназначенного для защиты акведука. |

Римская геодезия[править | править код]

После выбора подходящего места для строительства акведука, необходимо было удостовериться, что местность будет обеспечивать постоянный уклон на всей его протяжённости. Используя инструменты, похожие на современный уровень, римские инженеры могли определять уклон с точностью до 0,1 градуса — то есть 1 м уклона на 1 км акведука. Кроме того, все сооружения, которые соединялись с основным акведуком (мосты, туннели), также должны были сохранять заданный уклон.

Строители акведука Айфель очень хорошо использовали природные особенности рельефа. В тех случаях, когда вода с одного уровня приходила на следующий слишком высоко, то для того, чтобы избежать изменения угла наклона, создавались специальные резервуары, накапливающие воду и выравнивающие уровни (вода, падающая в них водопадом, успокаивалась).

Римский бетон[править | править код]

Бетон opus caementicium, используемый для строительства акведука Айфель, состоял из оксида кальция (негашеная известь), песка, камней и воды. Для создания формы использовались доски, в которые заливался бетон. Современные тесты показали, что римский бетон полностью удовлетворяет требованиям к современному бетону.

Обслуживающий персонал мог попасть внутрь акведука через шахты, подобные этой

Обслуживающий персонал мог попасть внутрь акведука через шахты, подобные этойВсе 180 лет своего существования (с 80 по 260 годы н. э.) акведук требовал постоянного обслуживания, улучшений и чистки. Для проведения обслуживания работники спускались к трубе по специальным шахтам.[5] Дополнительные шахты возводились в местах ремонта и на границах строительных регионов. Также существовали открытые бассейны в тех местах, где вода из нескольких источников объединялась в общую трубу — таким образом обслуживающий персонал мог выяснить, где произошла поломка.

За несколько километров до конца акведук Айфель выходил на поверхность в виде моста высотой 10 м. Мост позволял доставлять воду в расположенные на возвышенностях кварталы города по герметичным трубам. Такие трубы изготовлялись из свинцовых пластинок, согнутых в кольцо и либо спаянных вместе, либо объединённых с помощью фланцев. Римляне использовали бронзовые краны.

Сначала вода из акведука попадала в общественные фонтаны, которые работали круглогодично. Сеть фонтанов была настолько плотной, что любой житель должен был пройти не более 50 м до ближайшего источника пресной воды. Кроме того, публичные бани, частные дома и даже общественные туалеты также снабжались водой. Сточные воды собирались в канализационные трубы под городом и выводились в Рейн ниже по течению. В настоящее время одна секция римской канализации открыта для посещения туристами под улицей Budengasse в Кёльне.

Колонна из церкви Bad Münstereifel Святых Кристиана и Дарии, сделанная из «Айфельского мрамора»

Колонна из церкви Bad Münstereifel Святых Кристиана и Дарии, сделанная из «Айфельского мрамора»Акведук Айфель был разрушен германскими племенами в 260 году н. э. во время нападения на Кёльн и никогда больше не использовался, несмотря на то, что город продолжил своё существование. Из-за перемещений племён и народов по региону, отрицания знаний предыдущих цивилизаций, технология строительства и поддержки акведуков была забыта. Акведук был затерян под землёй почти 500 лет, пока его не нашли Каролинги, начавшие новое строительство в долине Рейна. Вследствие того, что окружающий регион был беден камнем, акведук стали расхищать на строительный материал. Большие куски акведука использовались при строительстве городской стены Рейнбаха. На некоторых её участках до сих пор видны следы отложений карбоната кальция. Таким образом все наземные конструкции акведука и часть подземных сооружений были использованы в качестве строительного материала в Средние века.

Особенной популярностью пользовались известковые отложения, взятые изнутри акведука. За время его функционирования осадочный слой во многих местах составил 20 см. Материал имел консистенцию, схожую с коричневым мрамором, его было легко доставать из трубы. После полировки на нём выступали прожилки, его можно было порезать на каменные пластины. Такой искусственный камень получил распространение по всей территории Рейнланда, в особенности в качестве материала для создания колонн, оконных рам и даже алтарей. «Айфельский мрамор» можно встретить даже далеко на западе, в Падерборне и Хильдесхайме, где он до сих пор используется в местных кафедральных соборах. В Роскилле, Дания, этот же материал используется на нескольких надгробиях — это самая северная точка, где можно увидеть «Айфельский мрамор».[3]

Существует средневековая легенда, утверждающая, что акведук являлся подземным ходом между Кёльном и Триром. Согласно ей, Сатана поспорил с архитектором Кёльнского собора, что сможет построить такой туннель быстрее, чем архитектор сможет завершить собор. Архитектор согласился на спор. Однажды строители наткнулись на акведук, по которому текла вода, а архитектор посчитал, что Сатана уже построил обещанный туннель и выиграл спор. В легенде говорится, что хихиканье Сатаны довело архитектора до самоубийства — он бросился с недостроенного собора. Утверждалось, что именно смерть архитектора (а не нехватка денег) стала причиной многовековой задержки при возведении Кёльнского собора (он строился с 1248 года по 1880 год)[6].

Средневековые записи указывают на то, что люди совершенно утратили понимание того, для чего служил акведук. В некоторых из них, например, в «Gesta Treverorum» Матернуса (первого епископа Кёльна, IV век) и «Гимне к Святому Анно» (Hymn to Saint Anno, XI век) даже говорится о том, что по нему текла не вода, а вино.

Туристический маршрут вдоль акведука Айфель отмечен данным знакомМаршрут для пешего туризма Römerkanal-Wanderweg следует почти 100 км вдоль акведука от Неттерсхайма до самого Кёльна. Общественный транспорт позволяет проходить маршрут не сразу, а разбить его на несколько участков. Также этот маршрут пользуется популярностью у велотуристов. Вдоль него располагается около 75 информационных стендов, подробно описывающих акведук Айфель.

Археологические раскопки около акведука Айфель начались в XIX веке. В 1867 году картограф C. A. Eick открыл самый дальний источник — Grüner Pütz (Зелёный колодец) возле Неттерсхайма. Вальдемар Хаберай (нем. Waldemar Haberey) систематически изучал акведук с 1940 по 1970, а в 1971 году выпустил книгу о нём, которая и сейчас является хорошим гидом по маршруту акведука. В 1980 году археолог Клаус Греве (нем. Klaus Grewe) составил полную карту пролегания акведука. Его «Атлас римского акведука к Кёльну» (нем. Atlas der römischen Wasserleitungen nach Köln) является одной из основополагающих работ по римской архитектуре.

Акведук Айфель — крайне важное сооружение, имеющее большую историческую и археологическую ценность, особенно для изучения римской архитектуры, геодезии, организаторских способностей и уровня инженерных знаний древних римлян. Он является горьким напоминанием о потерянных в Средние века технологиях, об эпохе отрицания и забывания целых цивилизаций, когда высокотехнологичные сооружения древности вроде акведука Айфель использовались лишь как каменоломни. Наша цивилизация вновь достигла высот римских технологий в этой отрасли лишь в XIX и XX веках.

- Bedoyere, Guy de la. English Heritage Book of Roman Towns in Britain. Rowman & Littlefield, 1992. ISBN 0-7134-6893-9.

- Chanson, H. (2002). «Certains Aspects de la Conception hydrauliques des Aqueducs Romains», Journal La Houille Blanche, No. 6/7.

- Grewe, Klaus. Der Römerkanalwanderweg. Eifelverein Düren. ISBN 3-921805-16-3

- Grewe, Klaus. Atlas der römischen Wasserleitungen nach Köln. Rheinland-Verlag. ISBN 3-7927-0868-X

- Haberey, Waldemar. Die römischen Wasserleitungen nach Köln. Rheinland-Verlag, 1971. ISBN 3-7927-0146-4

- Hodge, Trevor. Roman Aqueducts and Water Supply. London: Duckworth, 2002. ISBN 0-7156-3171-3

- Jeep, John M. Medieval Germany: An Encyclopedia. Routledge, 2001. ISBN 0-8240-7644-3

- Lewis, M.J.T. Surveying Instruments of Greece and Rome. Cambridge University, 2001. ISBN 0-521-79297-5

- Pörtner, Rudolf. Mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit. Moewig, Rastatt 2000. ISBN 3-8118-3102-X

- Tegethoff, F. Wolfgang; Rohleder, Johannes; Kroker, Evelyn. Calcium Carbonate: From the Cretaceous Period Into the 21st Century. Birkhäuser, 2001. ISBN 3-7643-6425-4.

- Все следующие ссылки ведут на сайты на английском языке

- Все следующие ссылки ведут на сайты на немецком языке

ru.wikipedia.org

Знаменитые акведуки мира | Блогер aniase на сайте SPLETNIK.RU 15 декабря 2012

Оросительные каналы, акведуки, плотины, мосты — еще с древних времен человеческая цивилизация создавала всевозможные строения — в воде, над водой, около воды и даже под водой. Особого внимания заслуживают акведуки. Это каналы, трубы и водоводы, необходимые для того, чтобы обеспечить город водой, даже если поселение находится выше, чем сам водоем. Акведуки могли быть протянуты как под землей, так и на ее поверхности. В последнем случае акведуки перекрывались сверху, чтобы вода не приносила в город грязь и мусор. Там, где акведуки проходили по ямам и оврагам, строились арочные пролеты — настоящие чудеса архитектуры. Эти арки имели множество ярусов, что не только выглядело красиво, но и обеспечивало устойчивость всей конструкции.

Первые сведения, дошедшие до наших времен, — об акведуке, возведенном в 603 году до нашей эры. Сооружение снабжало водой столицу Ассирии Ниневию. В Древнем Египте также строили акведуки.

Конечно, услышав название «акведук», у нас сразу же возникают ассоциации с Древним Римом и его грациозными сооружениями. Но, удивительно, подобные сооружения есть и в Перу, относящиеся к империи инков, правда они выглядят иначе. Вот два примера.

Тамбомачай.

Акведук имеет прозвище «ванны инков» и является археологической площадкой возле Куско, Перу. Она состоит из ряда древних акведуков, каналов и водопадов, происходящих из термальных источников поблизости.

Тамбомачай — одна из загадок инкского строительного искусства. В этой «загородной резиденции» инков — царил культ воды.

Воду Тамбочая инки считали священной. Они верили, что, прикоснувшись к ней, можно остаться вечно молодым. Сюда, в Тамбочай, приходили люди из самых дальних горных селений. Для них вода Тамбочая означала происхождение жизни.

Круглый год по каменным желобам течет кристально чистая вода, количество которой не зависит от времени года. Гидравлическая система до сих пор работает и подает кристально чистую воду, которую используют для приготовления местного пива.

Акведуки Наска.

Акведуки расположены примерно в 4 км от города. Они были построены в период с 300 по 600 гг. н.э. для того, чтобы круглый год снабжать город водой. Они помогали пережить засушливый климат пустыни. Акведуки направляют воду горных источников вниз в Наску по подземным каналам. Все эти каналы (общим количеством 36) выполнены в форме латинской буквы S, что сдерживало потоки воды в период сильных дождей.

Акведук имеет прозвище «ванны инков» и является археологической площадкой возле Куско, Перу. Она состоит из ряда древних акведуков, каналов и водопадов, происходящих из термальных источников поблизости.

Тамбомачай — одна из загадок инкского строительного искусства. В этой «загородной резиденции» инков — царил культ воды.

Воду Тамбочая инки считали священной. Они верили, что, прикоснувшись к ней, можно остаться вечно молодым. Сюда, в Тамбочай, приходили люди из самых дальних горных селений. Для них вода Тамбочая означала происхождение жизни.

Круглый год по каменным желобам течет кристально чистая вода, количество которой не зависит от времени года. Гидравлическая система до сих пор работает и подает кристально чистую воду, которую используют для приготовления местного пива.

Акведуки Наска.

Акведуки расположены примерно в 4 км от города. Они были построены в период с 300 по 600 гг. н.э. для того, чтобы круглый год снабжать город водой. Они помогали пережить засушливый климат пустыни. Акведуки направляют воду горных источников вниз в Наску по подземным каналам. Все эти каналы (общим количеством 36) выполнены в форме латинской буквы S, что сдерживало потоки воды в период сильных дождей.

Некоторые из акведуков до сих пор используются фермерами.

Акведуки Хампи.

Некоторые из акведуков до сих пор используются фермерами.

Акведуки Хампи.

Хампи – столица империи Виджаянгар XVI век (нынешняя Индия).

Хампи – заброшенный город, полный исторических достопримечательностей. Это место часто упоминается в Рамаяне. Именно здесь разворачивались события, как гласит легенда, между богами Лакшманом, Хануманом, Ситой, Рамой, Сугривой и Бали. Там, где находилась цитадель Анегоди, теперь раскинулось обезьянье царство.

Хампи – столица империи Виджаянгар XVI век (нынешняя Индия).

Хампи – заброшенный город, полный исторических достопримечательностей. Это место часто упоминается в Рамаяне. Именно здесь разворачивались события, как гласит легенда, между богами Лакшманом, Хануманом, Ситой, Рамой, Сугривой и Бали. Там, где находилась цитадель Анегоди, теперь раскинулось обезьянье царство.

Вокруг Хампи находятся останки древних акведуков и каналов, которые использовались для добычи воды из реки Тунгабхадра.

Древнеримские акведуки, тем не менее, не идут ни в какое сравнение: они отличаются не только величием построения, но и масштабностью. Некоторые древние постройки сохранились и по сей день.

Необходимость в чистой питьевой воде заставила древних римлян строить акведуки еще в IV веке до нашей эры . Первый построенный акведук — Аквия Апия — достигал в длину 16 километров. В древние времена почти треть всей империи снабжалось чистой водой. Акведуки были протянуты почти по всей стране и завоеванным землям.

Вокруг Хампи находятся останки древних акведуков и каналов, которые использовались для добычи воды из реки Тунгабхадра.

Древнеримские акведуки, тем не менее, не идут ни в какое сравнение: они отличаются не только величием построения, но и масштабностью. Некоторые древние постройки сохранились и по сей день.

Необходимость в чистой питьевой воде заставила древних римлян строить акведуки еще в IV веке до нашей эры . Первый построенный акведук — Аквия Апия — достигал в длину 16 километров. В древние времена почти треть всей империи снабжалось чистой водой. Акведуки были протянуты почти по всей стране и завоеванным землям.

В течение 500 лет, (с 312 г. до н.э. до 226 г. н.э.) 11 римских акведуков были построены, чтобы провести воду в Рим.

В течение 500 лет, (с 312 г. до н.э. до 226 г. н.э.) 11 римских акведуков были построены, чтобы провести воду в Рим.

Водопроводная система составляла более 415 км, хотя только 48 километров были сделаны из камня ( все остальное – подземные туннели). Большая часть опыта римских инженеров была потеряна во времена «тёмных веков», и в Европе строительство акведуков практически прекратилось до XIX века. Воду стали добывать путём рытья колодцев.

Акведук в Кесарии (Израиль)

Водопроводная система составляла более 415 км, хотя только 48 километров были сделаны из камня ( все остальное – подземные туннели). Большая часть опыта римских инженеров была потеряна во времена «тёмных веков», и в Европе строительство акведуков практически прекратилось до XIX века. Воду стали добывать путём рытья колодцев.

Акведук в Кесарии (Израиль)

Кесария, римская провинция, была важным портовым городом, построенным царем Иродом Великим. В 22-м г. до н.э. в 12 км от побережья, возле источников соорудили плотину и водохранилище. Затем построили акведук. Прорубив скалы, проложили керамические трубы водопровода.

Кесария, римская провинция, была важным портовым городом, построенным царем Иродом Великим. В 22-м г. до н.э. в 12 км от побережья, возле источников соорудили плотину и водохранилище. Затем построили акведук. Прорубив скалы, проложили керамические трубы водопровода.

Одновременно строили гавань, для чего углубили морское дно на 36 м, уложили и скрепили каменные глыбы волнореза. Соорудили высокий мол и систему каналов, предохраняющих постройки от наносов ила. Ученые по сей день не могут понять, как все это было сделано.

Акведук продолжал выполнять свое предназначение на протяжении ещё 1200 лет.

Лучше других древнеримских акведуков сохранился Гарский акведук или Пон-дю-Гар, который находится во Франции близ города Нима.

Его длина — 275 метра, высота — 48 метров (он выше знаменитого Колизея). Этот акведук был сооружен в 19 году до нашей эры, об этом свидетельствует надпись, оставленная на одной из стен сооружения.

Одновременно строили гавань, для чего углубили морское дно на 36 м, уложили и скрепили каменные глыбы волнореза. Соорудили высокий мол и систему каналов, предохраняющих постройки от наносов ила. Ученые по сей день не могут понять, как все это было сделано.

Акведук продолжал выполнять свое предназначение на протяжении ещё 1200 лет.

Лучше других древнеримских акведуков сохранился Гарский акведук или Пон-дю-Гар, который находится во Франции близ города Нима.

Его длина — 275 метра, высота — 48 метров (он выше знаменитого Колизея). Этот акведук был сооружен в 19 году до нашей эры, об этом свидетельствует надпись, оставленная на одной из стен сооружения.

Он возведен из каменных блоков, некоторые из которых весят почти 6 тонн. Почти 50-ти километровое сооружение протянуто по очень сложной местности (через высокие холмы и реки).

Он возведен из каменных блоков, некоторые из которых весят почти 6 тонн. Почти 50-ти километровое сооружение протянуто по очень сложной местности (через высокие холмы и реки).

Акведук Айфель (Германия), строительство которого было закончено в 80 году н. э., нёс свои воды на расстояние более 95 км с гор Айфель (расположенных на территории современной Германии) в древний город Colonia Claudia Ara Agrippinensium (современный Кёльн).

Акведу́к А́йфель — один из наиболее протяжённых акведуков Римской империи. Сооружение такого уровня является наглядной демонстрацией инженерного искусства древнеримских инженеров, чей уровень мастерства был утерян в Средние века.

Акведук Айфель (Германия), строительство которого было закончено в 80 году н. э., нёс свои воды на расстояние более 95 км с гор Айфель (расположенных на территории современной Германии) в древний город Colonia Claudia Ara Agrippinensium (современный Кёльн).

Акведу́к А́йфель — один из наиболее протяжённых акведуков Римской империи. Сооружение такого уровня является наглядной демонстрацией инженерного искусства древнеримских инженеров, чей уровень мастерства был утерян в Средние века.

Если же учитывать дополнительные участки акведука, ведущие к источникам, то его протяжённость составит 130 км. В отличие от большинства других римских акведуков Айфель был спроектирован таким образом, чтобы лишь минимально необходимая часть его конструкций проходила по поверхности.

Если же учитывать дополнительные участки акведука, ведущие к источникам, то его протяжённость составит 130 км. В отличие от большинства других римских акведуков Айфель был спроектирован таким образом, чтобы лишь минимально необходимая часть его конструкций проходила по поверхности.

Акведук практически на всём своём протяжении расположен под землёй, что защищало его от повреждений и замерзания, и вода в нём движется исключительно под действием гравитации без каких-либо дополнительных устройств. Акведук Айфель также включает в себя несколько мостов (длиной до 1400 м), строительство которых было необходимо для преодоления равнин и водоразделов крупных рек.

Неподалеку от Карфагена находятся руины большого акведука (Карфагенский акведук), подававшего воду в города с кряжа в горах Тунисского Атласа.

Акведук имеет общую длину в 132 км. Вода подавалась самотеком, проходя несколько больших долин, где акведук имел высоту более 20 м. Он был заложен еще карфагенянами, перестроен в 136 г. н. э. римлянами (при императоре Адриане, 117 — 138 гг.).

При императоре Септимии Севере (193 — 211 гг.) сооружение снова перестраивали. Акведук разрушали и снова восстанавливали варвары. Его руины до сих пор поражают своими грандиозными размерами.

Акведук Валента в Стамбуле.

Акведук практически на всём своём протяжении расположен под землёй, что защищало его от повреждений и замерзания, и вода в нём движется исключительно под действием гравитации без каких-либо дополнительных устройств. Акведук Айфель также включает в себя несколько мостов (длиной до 1400 м), строительство которых было необходимо для преодоления равнин и водоразделов крупных рек.

Неподалеку от Карфагена находятся руины большого акведука (Карфагенский акведук), подававшего воду в города с кряжа в горах Тунисского Атласа.

Акведук имеет общую длину в 132 км. Вода подавалась самотеком, проходя несколько больших долин, где акведук имел высоту более 20 м. Он был заложен еще карфагенянами, перестроен в 136 г. н. э. римлянами (при императоре Адриане, 117 — 138 гг.).

При императоре Септимии Севере (193 — 211 гг.) сооружение снова перестраивали. Акведук разрушали и снова восстанавливали варвары. Его руины до сих пор поражают своими грандиозными размерами.

Акведук Валента в Стамбуле.

Акведук Валента был завершен в 368 году нашей эры во время правления римского императора Валента, чье имя он и носит. Это была лишь одна из точек системы древних акведуков и каналов Константинополя. Системы водоснабжения, в конечном счете, достигали более 250 километров. Сохранившиеся участки акведука составляют 921 метр.

Акведук Les Ferreres или Чёртов мост(Испания)

Акведук Валента был завершен в 368 году нашей эры во время правления римского императора Валента, чье имя он и носит. Это была лишь одна из точек системы древних акведуков и каналов Константинополя. Системы водоснабжения, в конечном счете, достигали более 250 километров. Сохранившиеся участки акведука составляют 921 метр.

Акведук Les Ferreres или Чёртов мост(Испания)

Этот акведук был построен для транспортировки воды на расстояние 15 километров, к югу от города Таррагона в современной Испании. Это, вероятно, относится ко времени Августа, первого правителя Римской империи. Акведук имеет максимальную высоту 27 метров и длину 249 метров.

Этот акведук был построен для транспортировки воды на расстояние 15 километров, к югу от города Таррагона в современной Испании. Это, вероятно, относится ко времени Августа, первого правителя Римской империи. Акведук имеет максимальную высоту 27 метров и длину 249 метров.

Акведук в Сеговии(Испания)

Акведук в Сеговии(Испания)

В Сеговии расположен прекрасно сохранившийся древнеримский акведук, который был воздвигнут еще в 50 г. н.э. Это самый длинный древнеримский акведук.

Данное сооружение особенно поражает арками, которые представлены в виде двух ярусов, и выступает одним из характерных строений, дополняющих общий облик города Сеговии с богатой историей.

В Сеговии расположен прекрасно сохранившийся древнеримский акведук, который был воздвигнут еще в 50 г. н.э. Это самый длинный древнеримский акведук.

Данное сооружение особенно поражает арками, которые представлены в виде двух ярусов, и выступает одним из характерных строений, дополняющих общий облик города Сеговии с богатой историей.

Полюбуемся ещё на несколько древнеримских акведуков на территории Испании.

Акведук в провинции Наварра

Полюбуемся ещё на несколько древнеримских акведуков на территории Испании.

Акведук в провинции Наварра

Акведук в Малаге

Акведук в Малаге

Акведук в провинции Валенсия

Акведук в провинции Валенсия

Акведук в Андалусии

Акведук в Андалусии

Акведук в городе Пласенсия (Запад Испании)

Акведук в городе Пласенсия (Запад Испании)

Акведук Лос Милагрос в Мериде(запад Испании)

Акведук Лос Милагрос в Мериде(запад Испании)

Древнеримских акведуков на самом деле так много, что нет возможности представить все в данном посте.

Римляне считали постройку акведуков большим достижением в развитии. Действительно, эти постройки совершенны, иначе до нас не дошла бы ни одна. Просто чудо, что у современного человека есть возможность полюбоваться на творения древних и оценить уникальность каждого из них.

Глядя на эти колоссальные, сложные инженерные сооружения, в голове невольно снова возникают следующие вопросы: Откуда пресловутая Римская империя черпала финансовые, материальные и человеческие ресурсы, чтобы вести практически одновременные, грандиозные строительные проекты в разных концах своих необъятных владений? Откуда она набирала такое огромное количество, во-первых, квалифицированных специалистов – руководителей, инженеров, квалифицированных рабочих, и, во-вторых, легионеров и просто рабов? Это же, какую армию надо было иметь, чтобы по всей Европе непрерывно строить колоссальные по сложности и размаху сооружения!

Древнеримских акведуков на самом деле так много, что нет возможности представить все в данном посте.

Римляне считали постройку акведуков большим достижением в развитии. Действительно, эти постройки совершенны, иначе до нас не дошла бы ни одна. Просто чудо, что у современного человека есть возможность полюбоваться на творения древних и оценить уникальность каждого из них.

Глядя на эти колоссальные, сложные инженерные сооружения, в голове невольно снова возникают следующие вопросы: Откуда пресловутая Римская империя черпала финансовые, материальные и человеческие ресурсы, чтобы вести практически одновременные, грандиозные строительные проекты в разных концах своих необъятных владений? Откуда она набирала такое огромное количество, во-первых, квалифицированных специалистов – руководителей, инженеров, квалифицированных рабочих, и, во-вторых, легионеров и просто рабов? Это же, какую армию надо было иметь, чтобы по всей Европе непрерывно строить колоссальные по сложности и размаху сооружения!

www.spletnik.ru

Римские акведуки

Римские акведуки, являясь шедеврами гидротехнического искусства, не имеют аналогий в античном мире. Вода — это жизненно необходимый предмет потребления, и потребность в ней особенно высока в Средиземноморье с его длинным, жарким и сухим летом. Рост городов привел к повышению спроса на воду, и, по меньшей мере, с V века до н.э. некоторые крупные греческие города снабжались водой, проведенной из отдаленных источников по акведукам. Самый первый римский акведук датируется 312 г. до н.э.

К середине I века н.э. в Риме было девять акведуков, о которых написал подробные трактаты знаменитый сенатор и консул Секст Юлий Фронтин, руководитель водного хозяйства Рима. Позднее в империи было построено только два новых акведука; вместе с ними общая протяженность водопровода превысила 450 км.

Арки акведука Клавдия, пересекающие поля к востоку от Рима и несущие наверху канал Новый Анио.

По приблизительным подсчетам, античный Рим (город) имел больший показатель водоснабжения из расчета на одного человека, чем современный город, хотя эта цифра вызывает некоторые сомнения: ясно, что акведуки строились не только для снабжения населения Рима питьевой водой, но и для множества других целей. Часть воды шла на ирригацию загородных садов за городом и на производственные цели, но все большее количество воды требовалось для общественных нужд: бань, городских фонтанов, цирков.

Частным лицам за право подключения к общественному водоснабжению и необходимо было получить разрешение у римского сената и платить за воду. Поступление в частный дом воды было роскошью, а демонстрация воды в фонтанах и бассейнах — свидетельством материального достатка. В других частях империи акведуки были предметом престижа, часто их строили богатые благотворители, в том числе при возведении нового банного комплекса.

Технология акведуков

Почти все античные акведуки были простыми самотёчными системами. Источник должен был находиться выше, чем город, который он обслуживал, а водопровод должен был иметь постоянный уклон вниз, чтобы вода стекала под действием силы тяжести. До города вода обычно шла по прямоугольному желобу, облицованному изнутри водонепроницаемой замазкой из извести и измельченной терракоты. Желоб был закрыт сверху, чтобы вода была чистой, но не был закупорен, как современные водопроводы. Угол наклона был достаточно маленьким, чтобы вода не вымывала дно желоба, но при этом он должен был обеспечивать ее движение. Античные авторы говорили о минимальном угле наклона между 1:5000 и 1:200, но фактические примеры лежат в пределах от 1:40 у первых 6 км карфагенского акведука до 1:14000 у 10-километрового участка акведука в Ниме.

Там, где это было возможно, желоб акведука лежал в земле, но мог и подниматься на надежный фундамент каменной кладки для создания ровного утла наклона при пересечении небольших низин или впадин. Время от времени для компенсации крутых склонов вводились короткие вертикальные участки, похожие на водопады.

На схеме показано, как работает изогнутая часть трубопровода (обратный сифон) с использованием закрытой системы труб при пересечении глубокой низины.

Использование самотёчной системы подразумевало, что желоб нигде не должен был подниматься выше, чем расположен источник. Акведук должен был также обходить такие препятствия, как горы, или проходить сквозь них по туннелю. Трудности, которые это могло повлечь за собой, ясно видны из длинной надписи, найденной в Алжире, прославляющей труд римского военного инженера и землемера по имени Ноний Дат. Дат отвечал за прокладку водопровода для города Салды в Мавритании Цезарейской. К сожалению, во время постройки крупного туннеля длиной около 500 метров что-то пошло не так, поскольку, как говорит надпись, две группы, копавшие туннель с разных концов, выполнили каждая больше чем половину работы, но не встретились. Дат был отозван назад, провел повторное исследование линии и привел это предприятие к благополучному завершению. Вероятно, прокладка туннелей всегда была одним из самых сложных этапов строительства водопроводов. Изучение сернакского туннеля, являющегося частью акведука, снабжавшего водой римский город Немаус (Ним), показало, что над участком длиной 60 м в течение двух месяцев работало шесть групп рабочих, равномерно расставленных вдоль водовода.

Проблемы также возникали, если на пути акведука лежала крутая низина. Там, где это было возможно, римляне предпочитали обходить низину поверху, так как это, по-видимому, было самым простым и самым дешевым техническим решением. Альтернативой была постройка моста, такого как Пон-дю-Гар, по которому через реку Гар к городу Ниму проведен римский акведук длиной 50 км. Его высота почти 49 м, а длина центрального пролета — 24,5 м. Вероятно, из всех римских акведуков он производит самое сильное впечатление, но он не был единственным. Столь же впечатляюще выглядят остатки длинных фундаментов-аркад, оставшихся от акведуков, снабжавших водой Рим. Они до сих пор видны на равнинах Римской Кампании. Арки использовались для уменьшения объема строительства и для сохранения простоты коммуникаций там, где акведук пересекал поля или жилые районы.

На подходе к городу акведук часто шел по аркам, поскольку многие античные города строились на холмах, и канал с водой нужно было поднять на такую высоту, чтобы вода могла поступать в город. Результатом стали такие впечатляющие сооружения, как трехъярусный акведук в Сеговии (Испания).

Художественная реконструкция показывает арки акведука Клавдиев-Новый Анио, пересекающие петлю более древних и низких акведуков Марцев-Теплый-Юлиев прямо над ведущей из Рима дорогой Виа Латина.

Еще одним способом пересечения глубоких низин, в тех случаях, когда построить через них мост было невозможно, стало сооружение закрытой напорной системы в форме обратного сифона. В этом случае вода поступала в свинцовый трубопровод, идущий от резервуара-накопителя, расположенного выше, по низкому мосту через низину и вверх под собственным давлением в приемный резервуар, расположенный на другой стороне чуть ниже, чем первый. Затем нормальная работа акведука возобновлялась. Потрясающие воображение сифоны сохранились возле городов Аспендос (ныне в Турции) и Лион (Франция). Сохранилось описание свинцовых труб диаметром до 0,3 м (1 римский фут). Система в целом могла справиться с разницей в уровнях, превышающей 100 м (300 римских футов).

Там, где акведук входил в город, специальный резервуар (castellum aquae) распределял воду по нескольким водопроводным трубам. Он был оборудован шлюзами для контроля водоснабжения, что позволяло закрывать отдельные части для ремонта. Трубы часто делали из свинца, терракоты, а в северо-западных провинциях — из дерева. Их прокладывали под улицами или мостовыми, и вода циркулировала под давлением по замкнутому кругу. Как предполагал римский архитектор и писатель Витрувий, распределительные трубы были сконструированы так, чтобы в периоды нехватки воды частное водоснабжение могло быть отключено в первую очередь, вслед за ним — бани и общественные постройки. В самом плохом варианте вся наличная вода поступала только в общедоступные фонтаны. Поскольку все дома в Помпеях находились не дальше 50 м от уличного фонтана, все городское население имело доступ к чистой воде.

Каждый элемент конструкции акведука, взятый в отдельности, впечатляет. Но если учесть весь объем организации, а также практическое воплощение и способность римских инженеров к решению сложнейших проблем, касающихся системы водоснабжения в целом — а они и вправду поразительны, — легко согласиться с такими античными авторами, как Плиний Старший или Фронтин, что акведуки являются одним из величайших чудес древнего мира.

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

s30556663155.mirtesen.ru

Акведук – это… История, характеристика акведуков :: SYL.ru

В древности водоснабжение городов на сложной в плане рельефа территории осуществлялось с помощью сложных инженерных сооружений. Акведук – это один из вариантов прокладки магистрали от высотного источника к потребителям, расположенным ниже. В чем особенность таких конструкций и почему им отдавали предпочтение древние строители?

Акведук: что это такое?

В разных государствах пытались изобрести оптимальный вариант передачи воды от источника к потребителям. Если на пути случались сложности рельефа, а обойти их не было возможности или это было дорого, инженеры-конструкторы обычно обустраивали магистраль на высотных опорах.

Что означает «акведук»? Если переводить с латыни, то это по сути водовод. Однако многие с акведуками ассоциируют только сложные и часто красивые многоярусные конструкции, похожие на ступенчатые мосты. На самом деле акведук – это целостная система и должна рассматриваться комплексно на всей протяженности от источника до конечного пункта потребления.

Высотная конструкция, несомненно, играет важную роль в прохождении сложного отрезка трассы. Если она находится в городской черте, поблизости с жилыми зданиями, то инженеры старались сделать ее приятной для глаз. Но водовод состоял не только из красивых арок и опор. На всем протяжении (они могли составлять от нескольких сот метров до десятков километров) могли быть и подземные отрезки.

Водопровод такого масштаба строился не на год-два. Использоваться он мог десятилетиями, а то и века. Поэтому проектирование и само строительство велось тщательно. Камни для основания и опор подбирались и обрабатывались отдельно. Расчеты арок и перекрытий должны были быть безупречными. Конструкция подвергалась постоянным воздействиям ветров и осадков. Малейшие неточности или недочеты в процессе строительства могли свести на нет грандиозную работу.

История

Строительство мостов, эстакад и путепроводов практиковалось во многих древних государствах. Положить на такую конструкцию трубу или открытый желоб для провода воды пробовали и в Греции, и на Востоке, однако наибольшее распространение водоводы такого типа получили в античном Риме. Некоторые из них сохранились и до наших дней. Они не только являются памятниками архитектуры, но еще и находятся в действующем состоянии.

Другой вопрос, почему они получили такое распространение. На тот момент уже существовали в теории и на практике напорные трубопроводы для поставок воды, были системы, построенные по принципу сифона.

Римский акведук – что это такое? Древние конструкторы избрали для своего водоснабжения гравитационную самотечную систему. Большая часть этих акведуков были проложены на высотных опорах. В отдельных местах их высота составляла до пятидесяти метров.

Характеристика

Древние акведуки обычно строились из каменных блоков. Небольшие водоводы могли обустраиваться на сравнительно невысоких деревянных опорах. Позже, с развитием строительных технологий, инженеры применяли кирпич и бетон. Расцвет металлургии дал возможность использовать в сложных конструкциях сталь и чугун.

Устройство акведуков римского типа предполагает наличие водопроводной кюветы открытого или закрытого типа. Это своеобразный канал или желоб, сооружаемый из материалов, устойчивых к разрушительному воздействию водного потока. Для этого чаще всего применялись каменные блоки. Закрытый канал накрывался сверху сводом или плитами, чтобы исключить загрязнение воды.

Трубы, использовавшиеся в некоторых акведуках, на тот момент могли быть либо керамическими, либо свинцовыми. Керамика производилась из обожженной глины, но этот материал был ненадежным. Сверлить в каменных блоках отверстия было тяжело. О вреде свинца для здоровья человека на тот момент уже было известно. Однако с этим фактом мирились. К тому же в местах с жесткой водой свинцовые стенки труб быстро покрывались плотным слоем налета.

Как работает акведук?

В древности большой город насчитывал от 500 тысяч человек. В расцвет империй в столицах могли постоянно проживать до двух миллионов граждан. Чтобы обеспечить их водой, необходима была надежная, постоянно функционирующая система. В отдельных городах одновременно мог работать десяток акведуков. Общая протяженность системы становилась свыше 400 км. Объем воды, подаваемый в сутки, по некоторым оценкам, мог составлять до 1,5 млн кубометров.

Акведук – это сложная система, и работала она таким образом, чтобы обеспечить постоянный естественный ток воды на всем своем протяжении под действием гравитационных сил. Расчеты производились так, чтобы уклон каналов был оптимальным. Далеко не все акведуки были в большинстве своем высотные. На долю таких сложных участков могло приходиться всего лишь до 10 % общей протяженности.

В отдельных случаях считалось целесообразным делать углубление в почве. Скальные породы рубили. Рыхлые грунты выкладывали обработанными блоками, которые накрывались сводами. Главной задачей было обеспечить постоянство уровня. В системе могли быть дополнительные резервуары. Они могли служить для отстаивания воды, накопления запасов, создания объемов для напорных сооружений.

Древние водопроводы и современность

Старинный акведук – это сложнейшая инженерная система. Разбираясь с устройством таких водопроводов, специалисты отмечают, что конструировали их настоящие зодчие. Надо понимать, что их авторы творили настоящие чудеса, проявляя глубокие познания в гидравлике, механике, строительстве.

Некоторые считают, что эти акведуки сохранились только из-за того, что в них был заложен многократный запас прочности. Однако современные исследования и изучения действующих систем доказывают, что они отвечают требованиям современных водопроводов. Известно, что инженеры тех времен умели рассчитать нагрузки и сопротивление материалов при строительстве. Однако как они смогли вычислить действие опрокидывающих сил ветров и паводков, остается загадкой. Формулы для расчетов коэффициентов самотечного водопровода появились спустя много веков. А действующая на тот момент система математических расчетов с использованием камешков и счетных досок была очень трудоемкой и неудобной.

Легенды и факты

Несмотря на грандиозность и сложность римских акведуков, в их системах не было запорной арматуры. Вода текла постоянно: и днем, и ночью. Расход ее был огромен даже по нынешним меркам. Но плюсом такого расточительства было то, что канализация постоянно промывалась, было меньше проблем с засорами.

Акведук – это действительно грандиозное архитектурное сооружение. Недаром по одной из легенд, авторство всемирно известной арочной конструкции в Сеговии приписывают дьяволу. Будто это он построил грандиозное сооружение в обмен на заложенную душу девушки. Но она вовремя спохватилась и вымолила у Всевышнего прощение. Тот не дал закончить строительство. Дьявол не успел положить всего один камень. Горожане сообща доделали работу и после освящения запустили водопровод в действие.

www.syl.ru

Римские акведуки — водное начало цивилизации

Главным достижением инженерной мысли древнего Рима часто признается строительство акведуков. Именно эти сооружения выполняли важнейшую функцию водоснабжения городов, потребляющих все больше и больше воды. Но в узком смысле под акведуком понимают не всю систему водопровода, а лишь ее часть, являющуюся переправой через реки, овраги, дороги. И именно эти части сложной системы водоснабжения в настоящее время и привлекают тысячи туристов. Итак, сегодня посмотрим на римские акведуки.

История римских акведуков

Строительство акведуков началось в Риме. Население этого города превысило миллион жителей, и появилась потребность в снабжении города не только водой для питья, но и для технических целей. Здесь стоит вспомнить желание римлян создать повсеместный комфорт и обильное распространение римских терм-бань. Конечно, можно было брать воду из колодцев, но рост потребления заставил делать прямой подвод воды из горных источников.

Акведук в Риме появился уже в IV веке до нашей эры, а к III веку до н.э. здесь их насчитывалось уже 11 штук. В I веке нашей эры был построен знаменитый акведук Клавдия, который при высоте 27 метров был короче старого акведука Марция на 30 км (общая длина примерно 60 километров). Сокращение расстояния было достигнуто благодаря множественному использованию системы тоннелей и мостов.

Акведук Клавдия

Пон-дю-Гар в Ниме (Фрация)

Другой знаменитый римский акведук был сооружен во II веке нашей эры на юге Франции через реку Гард. Современное его название — Пон-дю-Гар или Гардский мост. Акведук обеспечивал водой город Ним. Мост является единственным дожившим до наших дней остатком сложной системы Нимского акведука, протянувшегося на 50 километров. Высота моста составляет 49 метров, длина — 275 метров. Выделяется три арочных уровня. Первый уровень составляют 6 арок. Центральная арка этого уровня, соединяющая берега реки, имеет пролет 24,4 метра. Второй уровень насчитывает уже 11 арок. Последний третий уровень, предназначенный для водопроводной трубы, имеет 35 арок меньшего размера. Пон-дю-Гар и в настоящее время используется в качестве мостовой переправы.

Пон-дю-Гар

Римский акведук в Сеговии (Испания)

Следующий акведук расположен в испанском городе Сеговия. Высота акведука 30 метров, протяженность 17 километров. Один из сохранившихся пролетов сейчас расположен прямо в центре города. Для обеспечения центрального водоснабжения в былые времена вода из этого акведука поступала в центральную цистерну, откуда уже распределялась по прочим внутригородским системам. В XI веке этот акведук подвергается частичному разрушению маврами, но в XV веке он восстанавливается и до сих пор обеспечивает водоснабжение районов Сеговии.

Акведук в Сеговии

Римские акведуками сооружались даже в Африке. Водоснабжением были обеспечены Цезария (акведук 23 км), Мактар (9 км), Карфаген (80 км).

Как подметил Юлий Фронтин (главный водоснабженец Рима в начале II века), акведуки являются главным свидетельством величия Римской империи, и их нельзя даже сравнивать с бесполезными египетскими пирамидами и прочими праздными постройками Греции. И действительно, эти системы водоснабжения дали толчок к развитию цивилизации, укоренили строительство бань, бассейнов, фонтанов. А учитывая то, что некоторые из этих построек времен величия древнего Рима функционируют и до наших дней, стоит только удивляться и наслаждаться их величием и гением инженерной мысли глубокой древности.

Видео про римские акведуки

Римские акведуки на карте

Подпишитесь на наc ВКонтакте

Поделитесь интересным материалом с друзьями

Читайте похожие статьи

1chudo.ru