Лёгкий танк «Чаффи» M24 — парк Патриот

Описание:

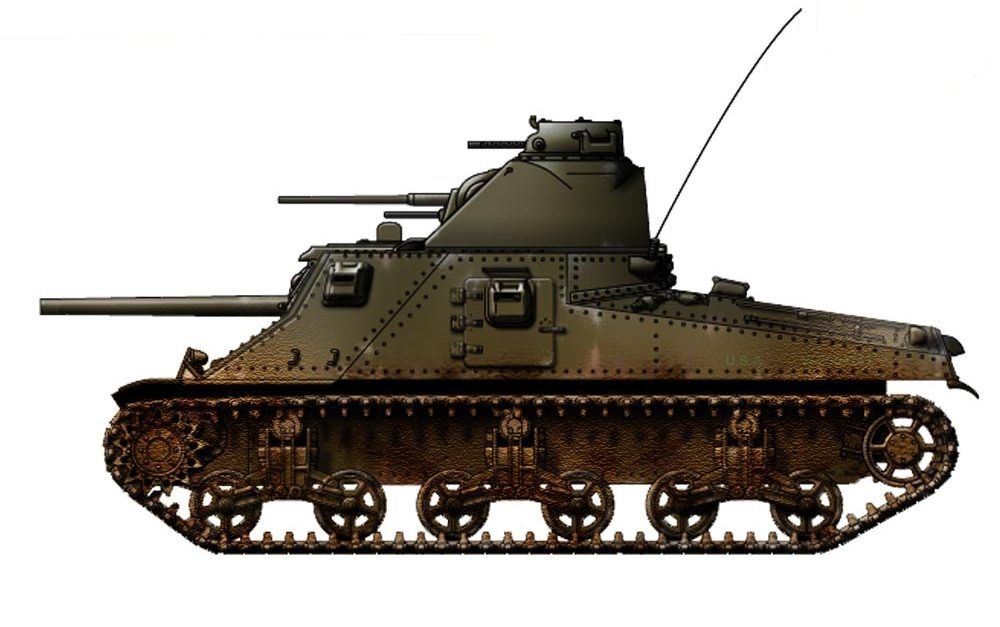

M24 — лёгкий танк США времён Второй мировой войны. Название «Чаффи» получил в честь Э. Р. Чаффи-младшего, первого командующего бронетанковым корпусом армии США. Разработка машины началась в 1942 году. В сентябре 1943 года T24 был принят на вооружение. Первый серийный танк был собран на заводе фирмы «Кадиллак» в Детройте в апреле 1944-го. Производился до 1945 года фирмами «Кадиллак Кар Дивижн», «Америкен Кар Анд Фаундри» и «Мэсси Хэррис» в количестве 4731 единицы.

Танк разрабатывался с учетом опыта мирового танкостроения Второй мировой войны. Во внешнем облике «Чаффи», отличавшемся от американских легких боевых машин, угадывается влияние советского среднего танка Т-34. M24 предназначался для использования в качестве разведывательного и авиадесантного, для поддержка пехоты и подавления легких оборонительных сооружений.

«Чаффи» имел классическую компоновку с задним расположением двигателя.

Корпус сварной, из катаных броневых плит, расположенных под рациональными углами наклона. Бронезащита — противопульная, дифференцированная. Экипаж состоял из 4-х человек, а на командирских машинах прибавлялся ещё один член экипажа — заряжающий. В танке было 4 люка: два в башне и два в переднем броневом листе. Особенностью M24 являлось наличие дублированных приводов управления танком у пулеметчика, который также выполнял функции помощника механика-водителя.

Основным вооружением M24 являлась нарезная полуавтоматическая танковая пушка M6, оснащенная стабилизатором в вертикальной плоскости. Боекомплект размещался в ящиках на полу боевого отделения, укладка выстрелов — «мокрая», с заливкой ящиков водой, смешанной с антифризом.

Впервые «Чаффи» был применен в боевых условиях 20 декабря 1944 года поблизости от Ремушама. Танк хвалили за скорость, маневренность, надежность и простоту обслуживания, но отмечали слабое бронирование.

Танк хвалили за скорость, маневренность, надежность и простоту обслуживания, но отмечали слабое бронирование.

M24 из-за позднего появления во Второй мировой войне использовался войсками в ограниченных количествах. В послевоенные годы оставался на вооружении США до начала 1950-х годов, активно использовался в Корейской и Вьетнамской войнах. Танк экспортировался и долгое время состоял на вооружении около двух десятков стран: Франции, Греции, Норвегии, Португалии, Тайваня, Таиланда, Турции, Уругвая, Вьетнама, Италии, Норвегии, Бангладеш, Камбоджи, Лаоса, Ирана, Ирака и других.

В СССР «Чаффи» был поставлен для ознакомления и оценки боевых качеств в количестве двух экземпляров. Легкий танк М24 представлен на музейной площадке № 1 в парке «Патриот».

Первая мировая война

Машины убийства и выживания: техника Первой мировой

Война всегда способствовала развитию техники, и Первая мировая не стала исключением.

«Чан. Осторожно. Петроград»: рождение танка

Первоначально решить эту проблему пытались с помощью артиллерии, но она оказалась малоэффективной, так как на время артподготовки противник мог укрыться в подземных убежищах и после ее окончания вновь занять свои, пусть и разрушенные, позиции. А имея пулеметы, на тот момент было возможно отразить атаку почти любого числа пехотинцев. (Забегая вперед, можем сказать, что первый проект британского танка так и назывался – «гусеничный истребитель пулеметов».) Задача перед военными инженерами обеих противоборствующих сторон была одинаковой: найти способ защиты идущих в атаку войск.

Первоначально решить эту проблему пытались с помощью артиллерии, но она оказалась малоэффективной, так как на время артподготовки противник мог укрыться в подземных убежищах и после ее окончания вновь занять свои, пусть и разрушенные, позиции. А имея пулеметы, на тот момент было возможно отразить атаку почти любого числа пехотинцев. (Забегая вперед, можем сказать, что первый проект британского танка так и назывался – «гусеничный истребитель пулеметов».) Задача перед военными инженерами обеих противоборствующих сторон была одинаковой: найти способ защиты идущих в атаку войск.Решение, как это часто бывает, одновременно нашли два человека – британец Суинтон и француз Этьен. Оба они по сути вернулись к идее средневековых лат, с тем лишь отличием, что латы, достаточные для того, чтобы остановить пулю, человек был носить не в состоянии, поэтому в них нужно было одеть машину.

Французские бронеавтомобили и британская кавалерия. 1914 год

Здесь возникла новая проблема. Автомобили и бронеавтомобили уже существовали, но они были не в состоянии не то что прорывать оборонительные укрепления, но и просто двигаться по пересеченной местности. Суинтон и Этьен нашли решение в одной и той же машине – поставлявшемся и в Великобританию, и во Францию американском тракторе «Холт».

Автомобили и бронеавтомобили уже существовали, но они были не в состоянии не то что прорывать оборонительные укрепления, но и просто двигаться по пересеченной местности. Суинтон и Этьен нашли решение в одной и той же машине – поставлявшемся и в Великобританию, и во Францию американском тракторе «Холт».

Но здесь Суинтон оказался расторопнее больше чем на год: свой проект «гусеничного истребителя пулеметов» он отправил в военное министерство в самом начале войны – 20 октября 1914 года, а Этьен написал главнокомандующему Жозефу Жаку Сезеру Жоффру лишь 20 декабря 1915-го. Справедливости ради стоит заметить, что еще в 1913 году поручик австро-венгерских железнодорожных войск Бурштынь представил в военное министерство своей страны проект вполне работоспособного «истребителя пулеметов», но какой-то «дальновидный» чиновник поставил на проекте резолюцию «Человек сошел с ума…»

В России во время Первой мировой также разрабатывался собственный танк. Это был оригинальный двухместный «Вездеход» инженера Александра Пороховщикова. Машина была во многих отношениях удачной, что подтвердили испытания: она легко преодолевала вертикальные стенки, у нее была удобная коробка передач, и она развивала скорость, которая и не снилась британскому «Вилли» — 40 км/ч. У «Вездехода» был лишь один недостаток: его гусеница (кстати, единственная), была резиновой, и когда война перешла в позиционную стадию, маленький танк с хрупкой гусеницей оказался непригоден для преодоления многочисленных рядов проволочных заграждений. Пороховщиков получил заказ на разработку более мощного «Вездехода – 2», но на дворе уже был январь 1917 года. Едва ли нужно говорить, что стало с его проектом. Сам инженер, который был еще и летчиком и предпринимателем-самолетостроителем, в конце 1940 года был обвинен в шпионаже и антисоветской деятельности и полгода спустя расстрелян

Это был оригинальный двухместный «Вездеход» инженера Александра Пороховщикова. Машина была во многих отношениях удачной, что подтвердили испытания: она легко преодолевала вертикальные стенки, у нее была удобная коробка передач, и она развивала скорость, которая и не снилась британскому «Вилли» — 40 км/ч. У «Вездехода» был лишь один недостаток: его гусеница (кстати, единственная), была резиновой, и когда война перешла в позиционную стадию, маленький танк с хрупкой гусеницей оказался непригоден для преодоления многочисленных рядов проволочных заграждений. Пороховщиков получил заказ на разработку более мощного «Вездехода – 2», но на дворе уже был январь 1917 года. Едва ли нужно говорить, что стало с его проектом. Сам инженер, который был еще и летчиком и предпринимателем-самолетостроителем, в конце 1940 года был обвинен в шпионаже и антисоветской деятельности и полгода спустя расстрелян

Как бы то ни было, первенство в разработке «истребителя пулеметов» захватили британцы. Опуская перипетии испытаний опытных образцов и разногласий разработчиков, перейдем сразу к итоговому варианту, который был готов к концу 1915 года. Основной отличительной чертой новой машины от ее прародителя – трактора – стали гусеницы, охватывающие корпус по периметру.

Опуская перипетии испытаний опытных образцов и разногласий разработчиков, перейдем сразу к итоговому варианту, который был готов к концу 1915 года. Основной отличительной чертой новой машины от ее прародителя – трактора – стали гусеницы, охватывающие корпус по периметру.

Машина, получившая на стадии разработки имя «Большой Вилли» (был и «Маленький Вилли», но он проиграл конкуренцию более крупному собрату), была покрыта листами брони толщиной чуть более чем в сантиметр. На тот момент такую броню не могла пробить ни одна пуля. Основное отличие «Вилли» от танков современной конфигурации заключалось в том, что его вооружение располагалось не в башне сверху, а в боковых выступах корпуса, которые назывались спонсонами. Это были либо пять пулеметов (тогда танк назывался «Самкой»), либо три пулемета и две 57-миллиметровые морские пушки (тогда он становился «Самцом»). «Вилли» имел двигатель мощностью 105 лошадиных сил (как, например, у Ford Focus с объемом двигателя 1,6) и мог развивать максимальную скорость в 6 км/ч.

«Вилли» очень неуклюже поворачивал: для того, чтобы повернуть направо, стопорили правую гусеницу, для поворота налево – соответственно, левую. Но так можно было сделать только незначительный поворот, потому что водитель имел доступ к управлению лишь первыми двумя передачами. Чтобы сделать по-настоящему крутой вираж, он жестами (внутри «Вилли» из-за грохота не было слышно даже крика) указывал своим помощникам номера третьей или четвертой передач, и каждый из них выставлял нужную на свою гусеницу. У самых первых «Вилли», получивших маркировку Mk-I, для поворотов сзади также были приделаны два колеса, действовавшие по принципу корабельного руля, но они не приносили никакой пользы, и на следующих моделях от них отказались.

Новую машину продемонстрировали и испытали в феврале 1916 года. Она была признана удовлетворяющей ожиданиям, и правительство разместило заказ на производство первых ста «истребителей пулеметов». Тогда же возникло слово «танк», которым в итоге стали называть не только Mk-I, но и всех его собратьев, причем, как ни странно, здесь не обошлось без «российского следа». Tank по-английски – это всего лишь «чан» или «цистерна». Такой эвфемизм был придуман для защиты новой разработки от внимания немецких шпионов. Укрытые для транспортировки брезентом машины действительно напоминали цистерны, и британцы запустили слух, что эти цистерны изготовлены по заказу российского правительства и предназначены для отправки в Петроград. На каждом брезенте старательно выводили мелом по-русски: «Чан. Осторожно. Петроград». В итоге слово tank прижилось в английском и русском языках, тогда как для немцев танк – это Panzer, то есть «бронированный», а для французов – char – «повозка».

Она была признана удовлетворяющей ожиданиям, и правительство разместило заказ на производство первых ста «истребителей пулеметов». Тогда же возникло слово «танк», которым в итоге стали называть не только Mk-I, но и всех его собратьев, причем, как ни странно, здесь не обошлось без «российского следа». Tank по-английски – это всего лишь «чан» или «цистерна». Такой эвфемизм был придуман для защиты новой разработки от внимания немецких шпионов. Укрытые для транспортировки брезентом машины действительно напоминали цистерны, и британцы запустили слух, что эти цистерны изготовлены по заказу российского правительства и предназначены для отправки в Петроград. На каждом брезенте старательно выводили мелом по-русски: «Чан. Осторожно. Петроград». В итоге слово tank прижилось в английском и русском языках, тогда как для немцев танк – это Panzer, то есть «бронированный», а для французов – char – «повозка».

Британский Mk валит дерево перед танковой атакой под Камбре. Ноябрь 1917 года

Ноябрь 1917 года

© AP Photo

Пора вступить в бой настала для танков 15 сентября 1916 года. Произошло это на реке Сомма на севере Франции. В тактическом отношении все говорило против танковой атаки: землю развезло от дождей, и танки рисковали увязнуть в ней, да и количество машин оставляло желать лучшего – их было всего несколько десятков, тогда как для полноценного прорыва необходимы были сотни машин (в ноябре 1917 года прорвать фронт под Камбре не смогут почти 400 британских танков). Но британский главнокомандующий Дуглас Хейг, и сам не доверявший танкам, исчерпал уже все возможности для наступления и решился на отчаянный шаг.

Кто-то в первой линии окопов истерически крикнул, что явился дьявол, и это слово разнеслось по позициям с огромной быстротой. — Очевидец о первой в истории танковой атаке на Сомме

Ночью на передовые позиции выдвинулись 49 танков. Цели достигли 32 из них – еще 17 либо заглохли, либо застряли по дороге. На рассвете эти 32 танка и пошли в первую в истории танковую атаку. Немецкие солдаты, никогда прежде не видевшие ничего подобного, в панике бросали оружие и бежали. Очевидцы сообщали, что некоторые из немцев пытались сдаваться танкам в плен. За танками следовала английская пехота. Первая линия немецкой обороны была взята практически без потерь. Но к девяти часам утра запас горючего в танках стал подходить к концу, экипажи вынуждены были прекратить атаку и возвращаться на базу, и наступление на этом, по сути, закончилось.

Цели достигли 32 из них – еще 17 либо заглохли, либо застряли по дороге. На рассвете эти 32 танка и пошли в первую в истории танковую атаку. Немецкие солдаты, никогда прежде не видевшие ничего подобного, в панике бросали оружие и бежали. Очевидцы сообщали, что некоторые из немцев пытались сдаваться танкам в плен. За танками следовала английская пехота. Первая линия немецкой обороны была взята практически без потерь. Но к девяти часам утра запас горючего в танках стал подходить к концу, экипажи вынуждены были прекратить атаку и возвращаться на базу, и наступление на этом, по сути, закончилось.

Из 32 танков, пошедших в атаку на Сомме, в расположение самостоятельно возвратились 18. Почти все участвовавшие в атаке танкисты были ранены в голову осколками пуль, залетавшими в незащищенные смотровые щели. Однако несмотря на все это генерал Дуглас Хейг почти сразу после этой атаки послал в Лондон телеграмму с требованием к правительству заказать еще тысячу таких машин.

В Первой мировой войне успели принять участие еще множество танков: несколько моделей Mk, английские «Уиппеты», французские «Шнейдеры» и «Сен-Шамоны», немецкие A7V. Все они, за исключением, пожалуй, «Уиппета» были очень неудачными, да и «Гончую» (так переводится с английского слово whippet) нельзя было назвать прорывом в деле танкостроения. Таким прорывом ближе к концу войны стал танк FT-17, разработанный Луи Рено – тем самым, который основал названную его именем автомобильную компанию. Но в истории все-таки навсегда остался неуклюжий Mk-I, просто потому, что он был первым.

Все они, за исключением, пожалуй, «Уиппета» были очень неудачными, да и «Гончую» (так переводится с английского слово whippet) нельзя было назвать прорывом в деле танкостроения. Таким прорывом ближе к концу войны стал танк FT-17, разработанный Луи Рено – тем самым, который основал названную его именем автомобильную компанию. Но в истории все-таки навсегда остался неуклюжий Mk-I, просто потому, что он был первым.

Каждый тринадцатый: химическое оружие на фронтах Первой мировой

Конвенции, запрещающие применение химического оружия, были приняты на международных конференциях в Гааге еще в 1899 и 1907 годах. Однако с началом Первой мировой войны они были забыты, причем не только Германией, как полагают некоторые: российские войска, например, тоже применяли химическое оружие, в частности, во время Брусиловского прорыва.

Немцы впервые попытались применить химическое оружие в феврале 1915 года против российских войск в районе Варшавы. Однако хлор, который они использовали, не принес ожидаемого эффекта из-за установившихся сильных морозов.

Однако хлор, который они использовали, не принес ожидаемого эффекта из-за установившихся сильных морозов.

Академик Николай Зелинский в 1950 году

© Фотохроника ТАСС

В апреле того же года немцы применили хлор уже на Западном фронте, севернее бельгийского города Ипр. Туда были доставлены шесть тысяч баллонов, в которых содержались 180 тонн газа. Эта атака оказалась успешной, и британское и французское командования в тот же день начали обеспечение своих солдат простейшими средствами защиты – в первую очередь, марлевыми повязками, которые вскоре были заменены на противогазы, причем лучшим считался российский угольный противогаз, разработанный в том же 1915 году профессором Московского университета Николаем Зелинским.

А два года спустя, 12 июля 1917 года все под тем же Ипром немцы применили уже другое химическое оружие – темно-коричневую жидкость с запахом горчицы, испарения которой так и называли – горчичный газ, но после этого дня их стали называть ипритом. Это оружие в тот день унесло жизни 90 тыс. британских и французских солдат.

Это оружие в тот день унесло жизни 90 тыс. британских и французских солдат.

Спектр применявшихся во время Первой мировой отравляющих веществ не ограничивается хлором и ипритом. В разное время и на разных фронтах противники применяли фосген, дифосген, хлорпикрин, хлорацетофенон, люизит и адамсит. В общей сложности воюющие страны израсходовали за годы Первой мировой более 125 тыс. тонн отравляющих веществ, а число солдат, погибших от отравления, достигло миллиона человек, то есть каждый тринадцатый погибший был убит именно химическим оружием.

Крупп — фамилия немецкого оружия

Берта Крупп перед портретом своего покойного мужа Густава Круппа. 3 февраля 1951 года

© AP Photo/Jaeger

Основателем династии немецких промышленников, на протяжении столетия снабжавших германскую армию артиллерией, был Фридрих Крупп (1787-1826), построивший в городе Эссен в Рурской области на западе Германии сталелитейный завод. Его сын Альфред (1812-1887) в 1847 году изготовил первое небольшое орудие, а уже в 1856 году фирма получила военные заказы из Египта, в 1861 году – из Бельгии, а в 1863 – из России. Тогда же, в 1860-х годах Альфред Крупп приобрел угольные шахты и рудники, и его фирма превратилась в промышленную империю. На момент его смерти эта империя поставляла оружие уже в 46 стран. Продолжателями дела Альфреда Круппа стали его сын Фридрих Альфред (1854-1902) и внучка Берта (1886-1957), в честь которой была названа серия гигантских пушек, выпускавшихся в Первую мировую.

Его сын Альфред (1812-1887) в 1847 году изготовил первое небольшое орудие, а уже в 1856 году фирма получила военные заказы из Египта, в 1861 году – из Бельгии, а в 1863 – из России. Тогда же, в 1860-х годах Альфред Крупп приобрел угольные шахты и рудники, и его фирма превратилась в промышленную империю. На момент его смерти эта империя поставляла оружие уже в 46 стран. Продолжателями дела Альфреда Круппа стали его сын Фридрих Альфред (1854-1902) и внучка Берта (1886-1957), в честь которой была названа серия гигантских пушек, выпускавшихся в Первую мировую.

Берта вышла замуж за Густава фон Болен унд Хальбаха (1870-1950), который стал еще одним достойным наследником и продолжателем дела Круппов.

Густав Крупп

Тюремное фото Альфрида Круппа

Именно при Густаве и Берте империя Круппов в годы Первой мировой войны стала крупнейшим поставщиком вооружений германской армии. По окончании Первой мировой по условиям Версальского мирного договора более половины производств империи Круппов должны были быть демонтированы. Густав попытался противодействовать этому и в 1923 году был приговорен к 15 годам лишения свободы, однако на деле провел в тюрьме лишь семь месяцев.

По окончании Первой мировой по условиям Версальского мирного договора более половины производств империи Круппов должны были быть демонтированы. Густав попытался противодействовать этому и в 1923 году был приговорен к 15 годам лишения свободы, однако на деле провел в тюрьме лишь семь месяцев.

Альфрид Крупп (в центре) на Нюрнбергском процессе

© AP Photo

В 1948 году за использование рабского труда Нюрнбергский трибунал приговорил Альфрида Круппа фон Болен унд Хальбаха к 12 годам лишения свободы, однако в 1951 году он был амнистирован и ему даже вернули часть предприятий, которые были переведены на производство станков и оборудования для тяжелой промышленности.

После смерти Альфрида в 1967 году имущество концерна было передано его благотворительному фонду. В конце XX века концерн Круппов объединился с концерном «Тиссен» (правильнее «Тюссен», Thyssen AG) в предприятие ThyssenKrupp AG, которое по сей день является одним из крупнейших в мире производителей стали и оборудования.

«Большая Берта» под Ипром во время Первой мировой войны

© AP Photo

«Большая Берта»

На самом деле циклопические пушки этой серии, изготовленные на заводах Круппа для германской армии, назывались «Толстая Берта» («Dicke Berta»). Они были названы в честь дочери Фридриха Альфреда Круппа. Это были 420-милиметровые мортиры со стволами длиной более пяти метров, весившие почти по 43 тонны. «Берты» стреляли снарядами массой от 810 до 1160 килограммов на расстояние почти в 10 километров. Применяли их в основном на бельгийской территории: «Берты» бомбили Льеж, Антверпен и Ипр. Впрочем, работали они и под Верденом и на Восточном фронте. По разным данным, в общей сложности было изготовлено от двух до семи таких орудий.

По разным данным, в общей сложности было изготовлено от двух до семи таких орудий.

Вторая мировая война: как все начиналось | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW

Нет, эта война не началась внезапно. Гитлер (Adolf Hitler) не делал тайны из своих захватнических планов — даже если порой «фюрер», как он сам выражался, «запускал пацифистскую пластинку». Как поясняет сотрудник берлинского информационно-выставочного центра «Топография террора» Клаус Хессе (Klaus Hesse), Гитлер вел подготовку к войне с момента своего прихода к власти в 1933 году: «Все его действия были направлены на пересмотр Версальского мирного договора, возобновление гегемонии «Великой Германии» в Европе, создание промышленного потенциала, который позволил бы стране вести продолжительную войну».

Война против оппозиции и евреев

Мирный договор, заключенный 28 июня 1919 года в Версале, возлагал на Германию и ее союзников всю полноту ответственности за развязывание Первой мировой войны и обязывал страну к репарационным выплатам, разоружению и сокращению численности германской армии. Германии пришлось отказаться от ряда территорий в пользу Франции, Бельгии и Польши. С точки зрения Гитлера это было актом национального унижения, подлежащего скорейшему «исправлению». Национал-социалисты охотно распространяли легенду об «ударе в спину», о том, что якобы существовал некий заговор. Согласно этому мифу вся вина за поражение немцев в Первой мировой войне возлагалась на «внутреннего врага»: евреев и социал-демократов.

Германии пришлось отказаться от ряда территорий в пользу Франции, Бельгии и Польши. С точки зрения Гитлера это было актом национального унижения, подлежащего скорейшему «исправлению». Национал-социалисты охотно распространяли легенду об «ударе в спину», о том, что якобы существовал некий заговор. Согласно этому мифу вся вина за поражение немцев в Первой мировой войне возлагалась на «внутреннего врага»: евреев и социал-демократов.

Уже через несколько дней после своего прихода к власти в 1933 году нацисты организовали первый общегерманский (якобы стихийный) бойкот магазинов, принадлежащих евреям. За этой акцией последовало принятие закона «О восстановлении статуса госслужащего» (Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums) — нормативного акта, запрещающего, в частности, гражданам еврейского происхождения находиться на государственной службе.

Еще до начала открытых грабежей государство оказывало давление на еврейских предпринимателей. И даже из массового бегства евреев из Германии нацисты стремились извлечь выгоду, обязав каждого уезжающего уплатить в казну 25 процентов стоимости своего имущества. В течение первых двух лет нацистского господства это обеспечило казне «третьего рейха» приток в 153 миллиона рейхсмарок.

В течение первых двух лет нацистского господства это обеспечило казне «третьего рейха» приток в 153 миллиона рейхсмарок.

Большинство немцев видели в Гитлере (по крайней мере до 1939 года) если не мессию, то уж точно спасителя нации. Многим диктатура обеспечила улучшение материального положения. Безработица пошла на убыль, уровень потребления — на подъем. «Гитлер был слишком опытным популистом, чтобы не понимать, что народу нужны не только пушки, но и масло», — говорит Клаус Хессе. Масло было. Но основной целью были все-таки пушки.

В 1936 году весь спортивный мир собрался в Берлин на Олимпиаду. А Гитлер продолжал реализацию своих милитаристских планов: за четыре года, по его расчетам, вермахт должен был подготовиться к войне на востоке. В засекреченном документе под названием «Инструкция к четырехлетнему плану» («Denkschrift zum Vierjahresplan») содержались конкретные указания. Одним из главных пунктов было создание автаркии — замкнутой, не зависящей от мировых процессов немецкой экономики, нацеленной на производство вооружений.

Сентябрь 1938-го: война откладывается, но не отменяется

В 1938 году Гитлер осуществил «аншлюс», включив в состав Германии свою родину — Австрию. Вскоре он пригрозил вторжением Чехословакии, якобы озаботившись проблемой дискриминации судетских немцев. Британские и французские политики боялись войны, которая может охватить всю Европу, и пытались проводить политику умиротворения, надеясь, что Гитлер успокоится, получив часть территории Чехословакии. В «Мюнхенском соглашении», составленном 29 сентября 1938 года и подписанном премьер-министром Великобритании Чемберленом, премьер-министром Франции Даладье, премьер-министром Италии Бенито Муссолини и Гитлером, было закреплено присоединение Судетской области к Германии.

«Мюнхенский сговор»: Чемберлен (крайний слева), французский премьер Даладье и Муссолини (справа) с Адольфом Гитлером

«Чемберлен позволил Гитлеру существенно увеличить территорию «рейха», еще не начав войны», — говорит британский историк Энтони Бивор. Что было бы, если бы Черчилль, противник политики умиротворения», уже тогда занимал премьерское кресло? На этот вопрос Бивор не берется отвечать однозначно.

Что было бы, если бы Черчилль, противник политики умиротворения», уже тогда занимал премьерское кресло? На этот вопрос Бивор не берется отвечать однозначно.

В самой Германии в 1938 году уже многие боялись войны. «Было очевидно, что превращение Германии из проигравшей Первую мировую войну страны в новую европейскую сверхдержаву неизбежно приведет к конфликту», — говорит историк Клаус Хессе. Между тем «Мюнхенское соглашение» (его еще называют «мюнхенским сговором») превозносилось нацистской пропагандой как доказательство миролюбия режима.

Последний шанс остановить войну?

Трагедия сентября 1938 года заключается в том, что в этот момент история, казалось, еще могла бы пойти по другому пути. Гитлер на этот момент был фактически одинок в своих намерениях развязать войну. Критически настроенные по отношению к «фюреру» военные и высокопоставленные чиновники пытались «подружиться» с бывшими социал-демократическими политиками и обсуждали план создания нового правительства. Секретный отряд был готов пойти на штурм рейхсканцелярии в случае объявления Гитлером войны.

Секретный отряд был готов пойти на штурм рейхсканцелярии в случае объявления Гитлером войны.

Совместный парад нацистских и советских войск в Бресте после разгрома Польши. 1939 год

Год спустя, в сентябре 1939 года, ни о каком путче уже не могло быть и речи. Большинство немцев поддерживало вторжение в Польшу, тем более что Гитлер заручился перед этим поддержкой Сталина, заключив так называемый «пакт Молотова-Риббентропа». Война началась победоносно для вермахта. Но это было только начало…

Десятки миллионов человек погибнут в результате развязанной Гитлером Второй мировой войны. Шесть миллионов евреев будут убиты национал-социалистами. Вторая мировая война была и остается в глазах британского историка Энтони Бивора — и, конечно, не только его — «величайшей катастрофой в истории человечества».

Смотрите также:

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

Подписание

Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа).

Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии — ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют «пактом Молотова-Риббентропа».

Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии — ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют «пактом Молотова-Риббентропа».Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

Молотов и Гитлер

Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

Гитлер о пакте и позиции Сталина

«Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши… Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели.

Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь… путь солдатам открыт», — Адольф Гитлер (1939 год).

Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь… путь солдатам открыт», — Адольф Гитлер (1939 год).Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

«Вероломный изверг» по фамилии Гитлер

«…как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами», — из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

Предыстория

Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

Результаты

1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

Начало Второй мировой

Польская кампания вермахта — военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы «третьим рейхом» и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года — день вторжения в Польшу.

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

Раздел Польши

Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши.

17 сентября на территорию Польши вошли советские войска — как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

17 сентября на территорию Польши вошли советские войска — как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

Совместный парад в Бресте

14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре — генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа — командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

Город-символ

Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР.

По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото — парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото — парад при передаче города Красной армии в 1939 году.Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

Чем кончилась дружба

После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года «пакт Молотова-Риббентропа», так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа — День памяти жертв сталинизма и нацизма.

Автор: Дарья Брянцева

где еще можно увидеть боевую технику времен Второй мировой войны / Новости города / Сайт Москвы

76 лет назад нацистская Германия объявила о безоговорочной капитуляции. До окончания Второй мировой оставалось всего несколько месяцев, но Европа уже могла вздохнуть с облегчением — фашистская угроза была обезврежена.

До окончания Второй мировой оставалось всего несколько месяцев, но Европа уже могла вздохнуть с облегчением — фашистская угроза была обезврежена.

В той страшной войне участвовали миллионы советских людей, а также использовались сотни тысяч единиц боевой техники. Ее образцы ежегодно проезжают по Красной площади во время традиционного парада 9 Мая. Но танки, броневики и залповые установки 1930–1940-х годов можно увидеть не только в День Победы. В Москве и рядом с ней есть места, где выставлена военная техника того времени, в том числе авиационная и морская.

Специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов рассказал mos.ru, где можно посмотреть на раритетные (или легендарные советские) танки и самолеты.

Музей Победы на Поклонной гореПлощадь Победы, дом 3

Главное место в Москве, посвященное самому страшному военному конфликту в истории, — это Центральный музей Великой Отечественной войны, или Музей Победы. Он находится на Поклонной горе в районе Дорогомилово, прямо у станции метро «Парк Победы». В фондах музея хранится более 300 тысяч экспонатов —различное обмундирование, снаряжение, знаки отличия, картины, скульптуры и, конечно же, военная техника, которой насчитается более 400 единиц. Это бронетехника, авиация, боевые корабли, артиллерийские орудия, инженерные сооружения, причем не только советские, но и принадлежащие союзникам, а также странам гитлеровской коалиции.

В фондах музея хранится более 300 тысяч экспонатов —различное обмундирование, снаряжение, знаки отличия, картины, скульптуры и, конечно же, военная техника, которой насчитается более 400 единиц. Это бронетехника, авиация, боевые корабли, артиллерийские орудия, инженерные сооружения, причем не только советские, но и принадлежащие союзникам, а также странам гитлеровской коалиции.

Александр Михайлов отмечает, что в музее представлена техника, которая воевала на всех фронтах Второй мировой войны, и приводит в пример один и главных экспонатов — 305-миллиметровую морскую железнодорожную установку ТМ-3-12. Она участвовала в боях Великой Отечественной на полуострове Ханко на юге Финляндии, защищая акваторию Финского залива и блокадный Ленинград. Однако в декабре 1941-го нашим войскам пришлось разобрать установку и затопить при отступлении.

«Финны решили ее восстановить, однако стволы были уничтожены безвозвратно. Поэтому они попросили у немцев из оккупированной Франции стволы от русских линкоров, которые в 1920-м находились на стоянке во французском Тунисе (в городе Бизерта) и которые после хранились на складах вплоть до начала Второй мировой войны.Это были корабли Русской добровольческой армии, которая, отступая из Крыма, пришла на кораблях в Северную Африку. Финны поставили эти пушки на собранную нашу установку, но не успели сделать из нее ни одного выстрела. В сентябре 1944 года было подписано перемирие между Финляндией и Советским Союзом, и установка вернулась на родину. До 1960-х она была на вооружении Советской армии, потом ее законсервировали, а в 1998 году передали к нам в музей», — рассказывает историк.

Интересная судьба и еще у одного экспоната — среднего бомбардировщика Ил-4. Именно эти самолеты совершали дерзкие налеты на Берлин в самом начале войны. Машина, которая находится в Музее Победы, была сделана в 1945 году. Она участвовала в боях на Дальнем Востоке и была подбита в Маньчжурии. Так бомбардировщик и пролежал в лесу, пока в 1993 году его не нашел летчик-любитель «афганец» Владимир Сафронов, который хотел отреставрировать его в память о своем отце-фронтовике, летавшем в годы войны на таком же.

Александр Михайлов подчеркивает, что в музее выставляются не только советские машины. На одной из площадок представлена трофейная техника нацистской Германии. Там собрано около 20 единиц — полугусеничные тягачи, средние танки Panzer III, Panzer IV, штурмовые установки Sturmgeschütz III, истребители танков и так далее.

На одной из площадок представлена трофейная техника нацистской Германии. Там собрано около 20 единиц — полугусеничные тягачи, средние танки Panzer III, Panzer IV, штурмовые установки Sturmgeschütz III, истребители танков и так далее.

«Вторая трофейная площадка посвящена японской технике, привезенной с Курильских островов. Эта вторая в мире площадка по количеству военной техники Императорской армии Японии. Дело в том, что после окончания Второй мировой войны американская администрация в рамках политики демилитаризации попросила Японию уничтожить всю свою военную технику. И сейчас в самой Стране восходящего солнца из нее осталось буквально несколько танков и пушек. А у нас в музее есть эта техника», — говорит Александр Михайлов.

Не забыли в Музее Победы и о союзниках. Здесь экспонируются американские танки «Шерман», английские танки «Матильда», английские истребители «Харрикейн», американские Bell P-63 Kingcobra, американские зенитные орудия и многое другое.

Московская область, 63-й километр Минского шоссе, поселок Кубинка-1

Первая в мире площадка по количеству японской трофейной техники также находится в России — это бронетанковый музей в Кубинке. От Музея Победы до него около часа езды на автомобиле. Легко туда добраться и на поезде — нужно сесть на станции МЦД-1 Славянский Бульвар, выйти на станции Кубинка и дождаться автобуса.

Помимо японской трофейной техники, в Кубинке есть и немецкая. Например, уникальный экспонат — сверхтяжелый танк «Маус». Было построено всего два экземпляра. Большое количество трофейной техники, в том числе редкой и уникальной, здесь неслучайно.

«Этот музей изначально задумывался как научно-исследовательский институт, поэтому сюда попадала вся трофейная техника противника, чтобы ее можно было изучить и использовать. Позже здесь испытывали оружие, которое поставляли в Советскую армию. Эти образцы также можно увидеть сегодня на площадках музея», — объясняет Александр Михайлов.

Из интересных образцов немецкой техники здесь можно также увидеть самоходную мортиру «Карл» — их было выпушено всего семь штук. Советский танкопром представлен легкими, тяжелыми и средними танками, а также самоходными артиллерийскими установками.

Бронетанковый музей в Кубинке — это филиал парка «Патриот», который находится рядом. Здесь на огромной площади представлена одна из крупнейших в мире экспозиций военной и околовоенной техники (как современной, так и времен Второй мировой войны).

Центральный музей Вооруженных силУлица Советской Армии, дом 2

Еще одна музейная площадка, где можно посмотреть на военную технику, находится в самом центре столицы — Мещанском районе. Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации основан в 1919 году. Сегодня в здании музея 24 зала с экспонатами, а боевые машины разместили на открытой площадке.

Основа уличной экспозиции музея формировалась с 1965 по 1979 год. В это время здесь появилась техника сухопутных войск, авиации и военно-морского флота. С конца 1980-х сюда начинают свозить образцы, стоящие на вооружении ракетных войск стратегического назначения.

В это время здесь появилась техника сухопутных войск, авиации и военно-морского флота. С конца 1980-х сюда начинают свозить образцы, стоящие на вооружении ракетных войск стратегического назначения.

Сейчас на открытой площадке выставлено 160 единиц военной техники. Здесь есть образцы времен Второй мировой войны, а также современные, которые находятся на вооружении Российской армии.

«Там собрана коллекция вооружений, которые были с 1930-х до конца 1980-х. Это танки, самолеты и даже баллистическая ракета. Также там можно увидеть установки, которые сейчас стоят на вооружении, по типу “буков”, “торов”», — рассказывает Александр Михайлов.

Он подчеркивает, что одной из особенностей экспозиции являются опытные образцы вооружения. В свое время они прошли испытания, но по разным причинам не были поставлены для армии. «Что касается периода Второй мировой войны, то в этом музее представлена типовая техника, принимавшая участие в боях: танки ИС-2, БТ, Т-34 и так далее», — добавляет историк.

Московская область, Красногорский район, Ильинское шоссе, строение 9

Следующая площадка, которую нужно обязательно посетить любителям военных машин, — это Музей техники Вадима Задорожного. Он находится в Подмосковье, но совсем рядом с МКАД — в поселке Архангельское.

Этот музей считается крупнейшей в Европе частной коллекцией исторической техники. Здесь можно увидеть не только военные машины, но и редкие ретроавтомобили, железнодорожный транспорт, космические объекты и предметы быта.

Временные рамки экспозиции — 1930–1980-е годы. Всего здесь выставлено более тысячи экспонатов. Из военной техники в музее представлена зарубежная и отечественная бронетехника, артиллерия, а также боевые самолеты и вертолеты.

«Отличие Музея техники Вадима Задорожного в том, что очень многие экспонаты на ходу. Задорожный сам занимается реставрацией и восстанавливает в том числе технику периода Великой Отечественной войны.Именно ее мы можем видеть на парадах, которые проходят 7 ноября. Это уникальные танки Т-38, Т-40 и другие образцы бронетехники и автомобильного вооружения», — объясняет уникальность музея Александр Михайлов.

Экспонаты располагаются на трех этажах просторного здания, а также на 3,5 гектара уличной площадки.

Музей обороны МосквыМичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 3

Экспозиция Государственного музея обороны Москвы в основном посвящена Московской битве — одному из ключевых сражений войны. Сюда стоит сходить, чтобы понять, как СССР смог отразить нападение врага, казавшегося тогда непобедимым, и не дал ему завладеть столицей.

Военную технику, участвовавшую в обороне Москвы, можно увидеть на площадке, расположенной у входа в музей. Здесь находится гаубица М-30 1938 года, гаубица-пушка МЛ-20 1937 года, зенитная пушка 61-К 1939 года, пушки ЗиС-2 и ЗиС-3 и, конечно же, знаменитая «катюша».

В здании музея расположились пять тематических залов. Первый рассказывает о том, как жила столица в первые месяцы войны, второй — об отражении воздушных налетов. Третий зал полностью посвящен Московской битве, оборонительный этап которой длился с сентября по декабрь 1941 года.

Первый рассказывает о том, как жила столица в первые месяцы войны, второй — об отражении воздушных налетов. Третий зал полностью посвящен Московской битве, оборонительный этап которой длился с сентября по декабрь 1941 года.

Два последних зала посвящены контрнаступлению, которое началось после победы в битве под Москвой, а также боевому пути советских войск, дошедших до Берлина.

Допетровские пушки и первые советские танкиБоевые машины Второй мировой войны также можно увидеть в Артиллерийском дворе Государственного исторического музея. Из техники того времени тут есть, например, пушка ЗиС-3 1942 года и противотанковая пушка М-42. Однако в основном представлено оружие постарше. Под открытым небом выставлены русские пушки XVI–XVII веков, полковые пищали XVII века, пятипудовые бомбы. Также тут можно найти орудия начала ХХ века (например, бронебойный снаряд 1911 года).

Александр Михайлов говорит, что военную технику начала XX века в столице отыскать трудно. Ее сохранилось очень мало. За такими экспонатами он советует идти в Музей техники Вадима Задорожного или Музей Победы.

Ее сохранилось очень мало. За такими экспонатами он советует идти в Музей техники Вадима Задорожного или Музей Победы.

«У нас есть первый серийный советский танк Т-18, или МС-1, разработанный в конце 1920-х — начале 1930-х. Это были первые танки, которые разработали не на основе какой-то зарубежной машины. Эта техника принимала участие и в Великой Отечественной войне. Доподлинно известно, что несколько таких танков были на линии обороны Москвы. Также в нашем музее можно увидеть горные пушки 1909 года, которые стояли на вооружении Русской императорской армии. Еще у нас есть трехдюймовое орудие 1902 года, которое участвовало в Первой мировой», — рассказывает историк.Послевоенная и современная техника

Куда больше в столице площадок с военной техникой, выпущенной в 1950–1980-х, а также современной. Образцы отечественного авиапрома можно оценить на ВДНХ, на площади Промышленности. Главный объект — пассажирский самолет Як-40, который в 1981 году пролетел 8200 километров без посадок. Здесь же находится вертолет Ми-8 и истребитель Су-27.

Здесь же находится вертолет Ми-8 и истребитель Су-27.

Интересные экспонаты можно увидеть и на главной аллее Российского государственного социального университета. Здесь представлены артиллерийские орудия, танки, в том числе знаменитый Т-34, а также установлены мемориалы в память о павших бойцах.

Еще одно место с военной техникой находится на востоке столицы в окружении трех станций метро — «Кузьминок», «Окской» и «Рязанского проспекта». В сквере имени Федора Полетаева обустроили Аллею Героев Советского Союза, там установили 15 памятных плит, а напротив них шесть образцов военной техники, в том числе авиационной.

Также стоит посетить музей «Подводная лодка». Он расположился прямо внутри субмарины Б-396 «Новосибирский комсомолец», которая пришвартовалась на берегу канала имени Москвы в парке «Северное Тушино». Лодка была в строю с 1980 по 1998 год, а сейчас любой желающий может ощутить себя подводником и увидеть, каково это — нести службу на глубине.

Самые плохие танки времен Второй Мировой войны

В наше время танк – это умная высокоскоростная машина, маневренная, прекрасно защищенная, напичканная высокотехнологичным оружием, электроникой и ведомая обученными операторами. Но на заре развития танковой промышленности все было по-другому.

Подпишитесь и читайте «Экспресс газету» в:

История танков началась в Англии, Америке и Германии, эти страны и стали лидерами по части тяжелого вооружения. В Великую Отечественную войну с появлением легендарного Т-34 лидерство перешло к Советскому Союзу. Сейчас во многих изданиях можно встретить обвинения в бездарно потерянном количественном превосходстве советских танковых войск над вермахтом. Но при этом кликуши не уточняют, какие именно танки стояли тогда на вооружении.

В Великую Отечественную войну с появлением легендарного Т-34 лидерство перешло к Советскому Союзу. Сейчас во многих изданиях можно встретить обвинения в бездарно потерянном количественном превосходстве советских танковых войск над вермахтом. Но при этом кликуши не уточняют, какие именно танки стояли тогда на вооружении.

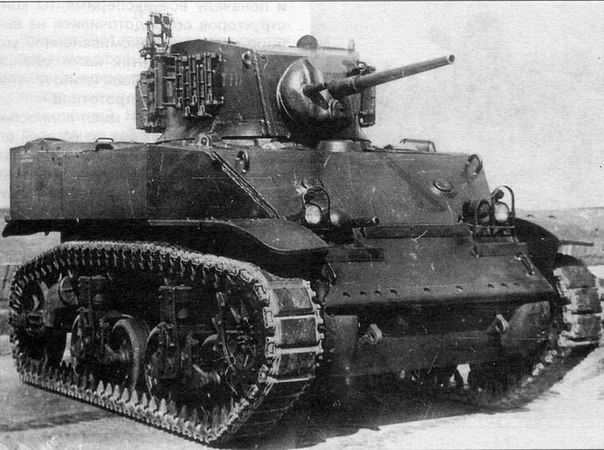

Т-26, СССР

Да, на момент начала войны в РККА насчитывалось около 23 тысяч танков, и это было гораздо больше, чем у немцев. Но основной боевой силой наших танковых войск были легкие машины Т-26, выпускавшиеся в двух вариантах. Первый из них представлял собой чуть улучшенный британский «Виккерс-Армстронг» и нес на себе две башни, оснащенные пулеметами. Таких танков к началу войны было произведено чуть больше 1600 единиц.

Легкий танк Т-26 с двумя башнями, СССР. Фото: Doomich, wikimedia.orgС 1933 до 1941 года было выпущено еще 11 218 танков с одной башней. К вооружению была добавлена слабенькая пушка калибра 45 мм, и в разных модификациях были то один, то два пулемета калибра 7,62. Все это огромное количество танков Т-26 еще до конца первого года войны было утеряно РККА. Немудрено: танки были тихоходны и представляли собой прекрасную мишень для артиллеристов. К тому же, броня была слабой, (25 мм «во лбу» башни и 16 мм в передней части корпуса, а борта были бронированы еще меньше): немецкие противотанковые ружья калибра 7,92 прошивали обшивку с легкостью. И пройти без дозаправки такой танк мог всего 130 км. Так что в его ведомстве была только поддержка пехоты огнем. Но и с этой задачей Т-26 справлялись, мягко говоря, не «на ура».

Все это огромное количество танков Т-26 еще до конца первого года войны было утеряно РККА. Немудрено: танки были тихоходны и представляли собой прекрасную мишень для артиллеристов. К тому же, броня была слабой, (25 мм «во лбу» башни и 16 мм в передней части корпуса, а борта были бронированы еще меньше): немецкие противотанковые ружья калибра 7,92 прошивали обшивку с легкостью. И пройти без дозаправки такой танк мог всего 130 км. Так что в его ведомстве была только поддержка пехоты огнем. Но и с этой задачей Т-26 справлялись, мягко говоря, не «на ура».

Т-I, Германия

Не только у советской армии было устаревшее вооружение. Немцы тоже сбросили на полях сражений балласт из непригодных танков. К началу Второй мировой войны Т-I был основой парка Германии, и таких машин у немцев насчитывалось 1445 единиц. Танк был облегченным, но ни скорости, ни маневренности это ему не добавило. 37 км/ч – это все, на что был способен Т-I. Добавьте сюда броню, толщина которой составляла всего 13 мм и прошивалась насквозь очередью из обычного крупнокалиберного пулемета, и станет понятно, почему рачительные немцы срочно переделывали имеющиеся на вооружении Т-I под любые другие нужды армии. Ко времени войны с СССР у немцев были 877 машин, но в военных действиях принял участие всего 281 танк.

Ко времени войны с СССР у немцев были 877 машин, но в военных действиях принял участие всего 281 танк.

FCM-2C, Франция

Если бы танки FCM-2C все-таки добрались до поля боя, то их ждал бы бесславный конец. Сверхтяжелые (70 тонн!), тихоходные – 12 км/ч, с огромным экипажем в 12 душ, эти машины были созданы еще во время Первой мировой войны, но просто не успели принять в ней участия. Предназначались они для прорыва хорошо укрепленных позиций противника, но при этом имели в комплектации всего лишь скромную пушку в 75 мм и по одному восьмимиллиметровому пулемету на каждую из четырех своих сторон. При огромной массе броня этого бронтозавра впереди составляла всего 45 мм, а по бортам 20 мм. Этого было недостаточно в противостоянии даже средним танкам. Но, как упоминалось выше, до позора на поле боя танки не доехали. В конце мая 1940 года немцы разбомбили все 6 экземпляров вместе с железнодорожными составами, доставлявшими их по месту назначения.

Т-35, СССР

Еще одним огромным, но бестолковым дредноутом стал танк Т-35. 11 человек экипажа обслуживали три орудия: одну трехдюймовую пушку и две калибра 45 мм. А еще из этой махины торчали 5 пулеметов. При этом пятидесятитонное сооружение было маломаневренно и слабо бронировано. Во лбу корпуса было всего 20 мм брони, башенная же толщина составляла 30 мм. На скорости не более 30 км/ч Т-35 был абсолютно уязвимым на поле боя. Впрочем, до полей доехали и погибли в настоящем бою считанные единицы: большинство машин сломались и были брошены на марше в первые недели Великой Отечественной войны.

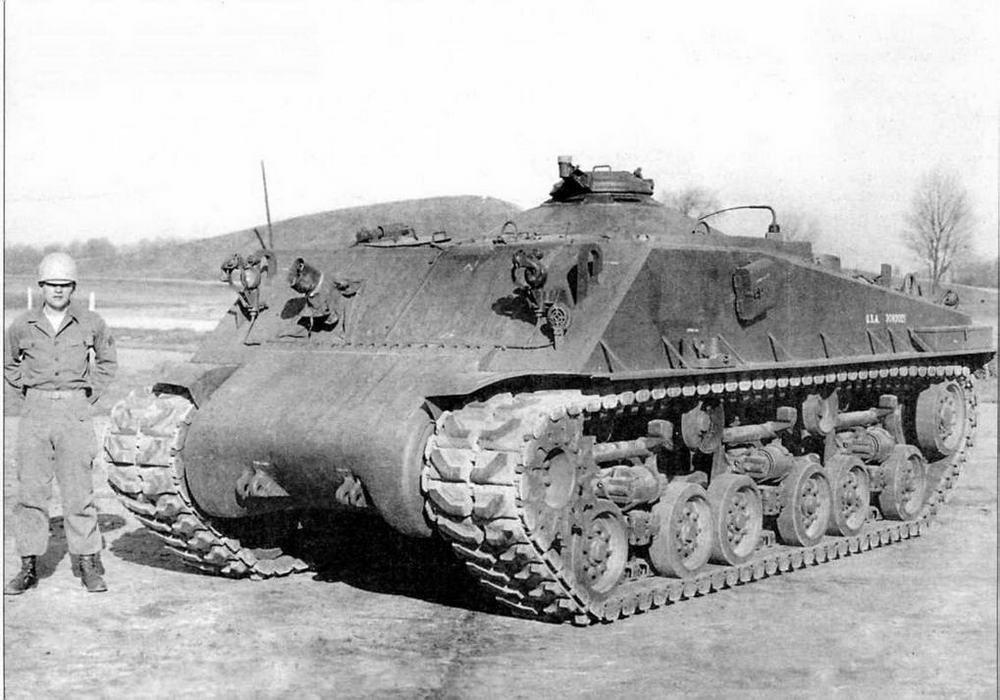

Единственный сохранившийся Т-35. Кубинка, музей бронетанковой техники. Фото: wikimedia.orgМ3, США

«Братская могила для семерых» – так называли танк М3 советские танкисты. Американцы как будто специально сделали все, чтобы танк стал наименее эффективным на поле боя. И это при выигрышных технических характеристиках! Посудите сами: танк развивал скорость до 40 км/ч, весил 27,2 тонны, обладал запасом хода в 230 километров, нес на себе 4 пулемета 7,62, мощную пушку в 75 мм, еще одну в 37 мм. Все это обслуживали 7 человек. Но самую мощную пушку конструкторы зачем-то установили в корпусе, а не в башне, и она могла стрелять только вперед, будучи практически бесполезной. Сам танк был высоким, так что артиллеристы с легкостью его выцеливали. За два первых года Великой Отечественной войны Америка поставила Советскому Союзу 1400 этих несуразных машин, не забыв взять за них плату чистым золотом.

Все это обслуживали 7 человек. Но самую мощную пушку конструкторы зачем-то установили в корпусе, а не в башне, и она могла стрелять только вперед, будучи практически бесполезной. Сам танк был высоким, так что артиллеристы с легкостью его выцеливали. За два первых года Великой Отечественной войны Америка поставила Советскому Союзу 1400 этих несуразных машин, не забыв взять за них плату чистым золотом.

Впрочем, танковым войскам всегда были присущи определенная живучесть и мощная ударная сила. Они всегда были способны изменить любое сражение одним своим появлением на поле боя. Даже тогда, когда танковая броня могла быть защитой разве что от винтовочного или пулеметного огня, а танки были неповоротливы и медленны, сам вид огромных ревущих махин зачастую психологически подавлял противника.

Телекоммуникации Второй Мировой войны и катастрофа 1941 года – Blog Imena.

UA

UAИсторики, детально изучавшие причины чудовищного разгрома РККА (Рабоче-Крестьянской Красной армии) летом 1941 года, выдвигают различные версии. Называют и несовершенство советского оружия, и устаревшие методики ведения войны, и слабую подготовку личного состава вооружённых сил, и преступную некомпетентность генерального штаба. В советские времена модно было говорить и о факторе внезапности гитлеровского удара, вероломном нападении Вермахта. Хотя, как показали архивы, в Генштабе знали ещё за несколько месяцев до войны о том, что Германия готовит нападение на СССР.

Но очень немногие историки отмечают ту важную роль, которую сыграла связь в годы Второй Мировой войны. Ведь именно системы коммуникаций должны обеспечивать контакт с вышестоящим командованием, штабами, входящими в состав армии, между соседствующими армиями и частями усиления, собственными самолётами и танками. Ещё можно вспомнить разведывательные группы, передовые отряды, головные, боковые и тыловые походные заставы, отряды обеспечения движения, корректировку огня и т. д. Фактически со всеми нужно держать надёжную связь, в противном случае войска будут действовать разрозненно (если вообще — будут действовать) и победы в сражении не достигнуть. Так в каком же состоянии пребывала связь в СССР в начале 40-х прошлого века и какова её роль в ужасающем нокдауне второй половины 1941 года?

д. Фактически со всеми нужно держать надёжную связь, в противном случае войска будут действовать разрозненно (если вообще — будут действовать) и победы в сражении не достигнуть. Так в каком же состоянии пребывала связь в СССР в начале 40-х прошлого века и какова её роль в ужасающем нокдауне второй половины 1941 года?

Две разных войны — две стратегии связи

Первая Мировая война была позиционной — и войска, окопавшиеся в многокилометровых траншеях, были соединены между собой проводной связью. Но в случае обрыва связи годилась и передача сообщений через «курьера» — обстановка на фронте менялась настолько медленно и редко, что скорость особой роли не играла («На Западном фронте — без перемен», да и на Восточном — тоже). Танки и авиация на тот момент пребывали в зачаточном состоянии, а судьбу войны решали артиллерия и стрелковое оружие.

Однако к моменту начала Второй Мировой ситуация кардинально изменилась. Как немецкая, так и советская армия понимали, что именно танки и авиация будут играть решающую роль в достижении успеха, поэтому обе стороны делали ставку на манёвр, мощный танковый удар с глубоким прорывом обороны и обход с флангов. Многокилометровые танковые броски, бомбардировщики и штурмовая авиация приводили к тому, что обстановка на фронте менялась очень быстро и традиционные технологии «курьерской почты» уже не удовлетворяли требованиям времени (равно как надежда на проводную связь: далеко не всегда было время и возможность её развернуть). Требовалась надёжная радиосвязь с большим радиусом действия, позволяющая мгновенно выяснить ситуацию на поле боя, скорректировать направление удара, закрыть в случае необходимости резервными войсками брешь в обороне и т.д.

Многокилометровые танковые броски, бомбардировщики и штурмовая авиация приводили к тому, что обстановка на фронте менялась очень быстро и традиционные технологии «курьерской почты» уже не удовлетворяли требованиям времени (равно как надежда на проводную связь: далеко не всегда было время и возможность её развернуть). Требовалась надёжная радиосвязь с большим радиусом действия, позволяющая мгновенно выяснить ситуацию на поле боя, скорректировать направление удара, закрыть в случае необходимости резервными войсками брешь в обороне и т.д.

Связисты и РККА — две разных вселенных

Но хотя ведение боевых действий уже в те годы считалось немыслимым без надёжной связи с войсками, радиотехнологиям в РККА придавали очень мало значения. В предвоенные годы Наркомат Связи СССР и Управление связи РККА не обеспечили должное количество средств связи. Соответствующая промышленность была маломощной и насчитывала всего три завода: «Красная заря», который производил телефонную аппаратуру всех типов; завод им. Кулакова, который делал телеграфные аппараты СТ-35 и Бодо; завод им. Коминтерна, который делал различную мощную радиоаппаратуру.

Кулакова, который делал телеграфные аппараты СТ-35 и Бодо; завод им. Коминтерна, который делал различную мощную радиоаппаратуру.

Собственно радиотехника и электроника всегда была слабым местом советской промышленности, но в довоенные годы — в особенности. Поэтому даже те рации, что выпускали, отличались низким качеством, впрочем, как и сама элементная база. В своих мемуарах танкист А.В. Боднарь пишет:

«—Танковая КВ-радиостанция 71-ТК-З, как сейчас помню — это сложная, неустойчивая радиостанция. Она очень часто выходила из строя и её очень тяжело было приводить в порядок».

Собственно, наилучшие радиоэлектронные средства, которые к концу войны использовались в РККА, нередко были либо американского производства, либо «скопированные» с иностранных образцов.

Танковая радиостанция 71-ТК. К этим аппаратам в войсках предъявляли множество претензий. Из-за громоздкости аппаратуры на радиофицированных танках приходилось сокращать боекомплект, станция слабо защищена от тряски и влаги; электрические и акустические помехи делают связь на ходу практически невозможной. Реальная дальность связи была намного меньше паспортной. Эти недостатки так и не удалось исправить в последующих модификациях

Реальная дальность связи была намного меньше паспортной. Эти недостатки так и не удалось исправить в последующих модификациях

Только к лету 1942 года в СССР осознали, насколько важны средства связи. Б. Черток в книге «Ракеты и люди» отмечает:

«—Идёт война, дорог каждый день… радиосвязь в бою нужна не завтра, а сегодня, даже вчера. У нас уже есть истребители не хуже немецких, но радиосвязь отвратительная!»

Почему же к началу войны самая мощная и многочисленная армия «страны Советов» оказалась столь слабо радиофицирована? В те годы армия в основном полагалась на полевые линии связи, то есть — традиционную фиксированную связь. Одной из причин этого была кажущаяся защищённость проводной связи от радиоразведки противника. На самом деле, защищённой такую связь никак не назовешь, равно как и надёжной.

Полевой телеграфный кабель ПТГ-19, используемый советскими связистами в годы Второй Мировой. Дальность связи по кабелю составляла до 50 км

Например, в одной из горячих точек фронта группа связистов в течении нескольких дней, рискуя жизнью тянула линии полевой связи между постами. Но всего за несколько часов плотных миномётных обстрелов почти все эти линии вышли из строя. Часть кабеля осталась в «мёртвой зоне» без возможности быстрого восстановления. Бойцам пришлось налаживать радиосвязь, хотя и был риск перехвата сообщений вражеской стороной. Стоит отметить, что полевые линии связи массово использовались в советской армии и в послевоенные годы. Даже в 1980-х, на закате СССР, любые задачи по коммуникациям, которые могли быть организованы на базе кабеля, безальтернативно решались именно с его помощью.

Но всего за несколько часов плотных миномётных обстрелов почти все эти линии вышли из строя. Часть кабеля осталась в «мёртвой зоне» без возможности быстрого восстановления. Бойцам пришлось налаживать радиосвязь, хотя и был риск перехвата сообщений вражеской стороной. Стоит отметить, что полевые линии связи массово использовались в советской армии и в послевоенные годы. Даже в 1980-х, на закате СССР, любые задачи по коммуникациям, которые могли быть организованы на базе кабеля, безальтернативно решались именно с его помощью.

Связист РККА пытается наладить проводную связь с другими подразделениями дивизии

Была и ещё одна причина. Публицист и исследователь А. Помогайло, пытаясь выяснить причины такого отставания в радиосвязи, пришёл к выводу, что во многом это связано с неоправданными политическими репрессиями против инженеров и конструкторов военной техники. В своей книге «Оружие Победы и НКВД» он описывает потери, которые понесли создатели радиосистем. Причём при наркоме НКВД Н. Ежове индустрии радиосвязи не повезло особенно.

Причём при наркоме НКВД Н. Ежове индустрии радиосвязи не повезло особенно.

Полевой пункт связи моторизованной дивизии СС «Тотенкопф» летом 1941 года. Немецкие рации также не отличались компактностью, но, по крайней мере, работали более качественно и надёжно

От «полёвки» — к рациям: сложности переходного периода

Одна из проблем РККА состояла в том, что армия начала переходить от морально устаревшей проводной связи на радиосвязь, однако процесс этот не был завершён. Исходя из общепринятой доктрины наступательных действий, Генштаб полагал, что нет необходимости создавать надёжно защищенные подземные линии коммуникаций. Связь с фронтами намечалось обеспечивать по общегосударственной сети, узлы и линии которой сосредоточивались в крупных городах. Действовавшие узлы связи размещались в помещениях, не защищённых от воздушного нападения. Запасных узлов связи и обходов крупных населённых пунктов не было. Кроме того, кабельные линии связи проходили вдоль железных и шоссейных дорог.

Такая организация связи привела к тому, что буквально с первых минут войны связь Генштаба с фронтами, а фронтов — с подчинёнными войсками была нарушена. Нацисты, очевидно, заранее знали о такой особенности связи в СССР, поэтому ещё до начала военных действий в советский тыл было заброшено множество немецких диверсантов, которые начали выводить из строя проводную связь.

22 июня 1941 года, в самом начале войны, на колонны людей и техники начали пикировать «юнкерсы», но пикировали весьма оригинально — не по центру дороги, а по краям, уничтожая телеграфные столбы. Правда, у штабов РККА остались для управления войсками штабные автобусы с радиостанциями, но эти автобусы немцы легко замечали с неба и атаковали в первую очередь.

Телеком-конь: в армии США в 1940 году использовали лошадей для создания мобильного пункта радиосвязи

Уже в середине дня 22 июня (то есть, в первый день войны) командующий Западным фронтом генерал армии и Герой Советского Союза Д. Г. Павлов доложил, что из имеющихся у него трёх радиостанций две полностью разбиты, а третья повреждена и не работает. Ему пообещали прислать три новых радиостанции, но не прислали. В дальнейшем штаб фронта не только не руководил войсками, но даже не знал, где проходит линия фронта. В отчаянии Павлов сам выехал в войска. О его местонахождении не знали ни в штабе, ни в Кремле. В результате фронт потерял управление, войска четырёх армий вскоре были окружены. Из 625 тыс. человек своего состава фронт потерял около 420 тыс., в руки противника попало большое количество военной техники.

Г. Павлов доложил, что из имеющихся у него трёх радиостанций две полностью разбиты, а третья повреждена и не работает. Ему пообещали прислать три новых радиостанции, но не прислали. В дальнейшем штаб фронта не только не руководил войсками, но даже не знал, где проходит линия фронта. В отчаянии Павлов сам выехал в войска. О его местонахождении не знали ни в штабе, ни в Кремле. В результате фронт потерял управление, войска четырёх армий вскоре были окружены. Из 625 тыс. человек своего состава фронт потерял около 420 тыс., в руки противника попало большое количество военной техники.

Подобные истории с потерей связи в первый год войны не были исключением, скорее наоборот — они стали правилом. Вот выдержки из дневника майора Государственной безопасности И. С. Шабалина, Брянский фронт, 4 октября 1941 года:

«—От 755-го стрелкового полка осталось едва ли 20 человек, остальные убиты, ранены, пропали без вести! Дивизия потеряла управление, красноармейцы предоставлены своей судьбе.

От дивизии осталось не более 3 тыс человек, и те рассеяны… Вечером говорят, что Орёл горит. Нас обходят. В клещи попадает весь фронт — это три армии. Что делают наши генералы? Они «думают». Еду дальше на грузовике, чтобы установить связь с командным пунктом, который передислоцировался на другое место, неизвестно куда».

Р. С. Иринархов в книге «Западный особый…» отмечает, что войска связи ЗапОВО испытывали большой недостаток табельных средств и были обеспечены радиостанциями (армейскими и, обратите внимание, аэродромными) — на 26-27%, корпусными и дивизионными — на 7%, полковыми на 41% и батальонными на 58%. Даже аппаратами: телеграфными — на 56%, телефонными — на 50%. Автор делает вывод: «Таким образом, связь ЗапОВО к началу войны ни организационно, ни материально не была подготовлена к ведению боевых действий…».

В то же время, Вермахт значительно превосходил РККА по количеству и качеству средств связи, что являлось одним из определяющих факторов, прежде всего, в наступлении, когда практически невозможно было полагаться на проводные линии связи. Нацисты широко и достаточно умело использовали радиосвязь в звене от генерального штаба до отдельного танкового экипажа.

Нацисты широко и достаточно умело использовали радиосвязь в звене от генерального штаба до отдельного танкового экипажа.

Из книги немецкого генерала В. Швабедиссена «Сталинские соколы»:

«—Что касается проводных коммуникаций, то они были основной сетью каналов командной связи. Советские ВВС, армия и ВМФ зависели от этой сети, т.к. не существовало отдельных для каждого рода войск сетей.»

Немецкое командование крайне низко оценивало организацию системы связи в РККА, особенно в сравнении с немецкой. Устройство и оснащение этих служб было очень отсталым с технической точки зрения и весьма неэффективным. Причём это относилось и к службам оповещения, и к службам связи в самих ВВС.

Средства связи в военно-воздушных силах

Основным средством коммуникаций в ВВС являлась радиосвязь, но она была очень несовершенной и плохо организованной. В частности, в первые дни войны из-за несоблюдения основных правил секретности при радиообмене радиосообщения перехватывались немецкими службами, и безо всякой расшифровки важная информация о дислокации частей и многое другое становилось известным врагу.

Кроме того, в начале войны наши новейшие истребители оказались практически без радиосвязи между собой, командными пунктами авиаполков, а также постами Воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС), не говоря уж об авианаводчиках в наземных войсках. В большинстве своём, не имея радиосвязи, истребительные полки ВВС и вступили в боевые действия в июне 41-го.

Как отмечали сами сотрудники Народного комиссариата авиационной промышленности выпускаемые радиостанции РСИ-3 «Орёл» (РСИ — радиостанция для истребителей) и ей подобные отличались большой массой (до 51 кг) и очень низким качеством и надёжностью. Как сообщают Ю. Мухин и А. Лебединцев в книге «Отцы-командиры», примерно за год до войны радиостанции с истребителей были сняты и отправлены на склады. Эксперты объясняют это решение тем, что авиадвигатели самолетов СССР были, якобы, незаэкранированы, и от системы зажигания в наушниках слышался треск, который отвлекал лётчика.

Радиостанция РСИ-3 «Орёл», предназначенная для установки на истребителях

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На треск в наушниках, в частности, ссылается и воевавший на ЛаГГ-3 лётчик Фёдор Архипенко:

«—…Рация на ЛаГГ-3 была, но она так трещала, что после того как наушники снял, ещё три часа надо было в себя приходить.

А уже на американских «Аэрокобрах» было нормально. Ещё только двигатель запустил, а уже с передовой запрос: «10-й, где ты находишься?»

Виталий Рыбалко, воевавший с 1941 по 1943 год на МиГ-3, вспоминает:

«—В 1941-м и 1942-м радиосвязи не было. Даже если и была, ею не очень пользовались. Командование ввело даже звания: «Мастер радиосвязи» I, II класса. Мы должны были знать азбуку Морзе, сдать экзамен. Внедряли именно таким способом, за это платили денежки».

Радиостанции устанавливали только на самолёты командиров эскадрилий. Например, в Московском военном округе на 1 января 1940 года радиостанции стояли только на 43 самолётах-истребителях из 583. Основным видом связи в воздухе являлись сигнальные ракеты и покачивание крыльями.

Что такое коммуникации посредством «покачивания» крыльями, можно понять из нижеприведённой таблицы. Следующие сигналы являлись обязательными для всей истребительной авиации:

| сигнал № 1 | «Противник в направлении» | Покачивание с крыла на крыло, затем разворот или очередь в направлении на противника |

| сигнал № 2 | «Атакуем все» | Быстрое покачивание с крыла на крыло и личный пример командира |

| сигнал № 3 | «Атакует ведущая пара (звено)» | Быстрое покачивание с крыла на крыло, затем горка |

| сигнал № 4 | «Атакуют замыкающие пары (звенья)» | Две горки |

| сигнал № 5 | «Выхожу из строя, заместитель примет командование | Покачивание с крыла на крыло, затем пикирование с уходом под строй |

| сигнал № 6 | «Действуйте самостоятельно» | Покачивание с крыла на крыло, затем змейка в горизонтальной плоскости |

| сигнал № 7 | «Сбор» | Глубокое многократное покачивание с крыла на крыло |

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Совсем по-другому обстояли дела с радиосвязью у противника. М. Калашников в книге «Оседлай молнию» пишет:

М. Калашников в книге «Оседлай молнию» пишет:

«—Я с завистью читаю воспоминания немцев. Они сумели победоносно начать Вторую Мировую, имея всего 711 истребителей. У них самолётов было меньше, чем защищало небо Москвы летом-осенью 1941 года! Удары их артиллерии наводили на цель специальные самолёты-корректировщики. Они обнаруживали отряды партизан и сообщали об этом по радио командирам танков и мотопехоты, которые сопровождали автоколонны с грузами, идущие по бескрайним русским просторам».

Катастрофа в воздухе

Начиная с 4-х часов утра 22 июня 1941 года немцы стали нещадно бомбить как Балтийский флот, так и Ленинград. Но авиация Краснознамённого Балтийского флота смогла сбить первый немецкий самолёт только на четвёртый день войны. И это притом, что на начало войны ВВС флота имели 656 самолётов всех типов, а истребителей насчитывалось никак не менее 150.

Пост ВНОС времён Первой мировой войны

Техническую причину такой беспомощности советской авиации Герой Советского Союза В. Ф. Голубев объясняет следующим образом. Дело в том, что когда самолеты Люфтваффе пересекали линии фронта, их фиксировали наши станции ВНОС ВНОС (войска воздушного наблюдения, оповещения и связи), которые сообщали о противнике по телефону командованию ВВС флота, а уже далее шла команда на аэродромы. Советские истребители взлетали и летели к посту ВНОС и там на земле широкими белыми полотнищами выкладывали направление пролёта немцев, а поперёк узкими белыми полотнищами показывали высоту пролёта (скажем, три поперечных полотнища означали 3 тыс м). Наши истребители разворачивались и летели за немцами, которые, во-первых, уже были от них в 50-100 км, а во-вторых, зная эту систему, немцы пересекали фронт на ложном курсе, а после того, как ВНОС терял их из виду, ложились на боевой курс. Такая «система наведения» истребительной авиации кардинально снижала результативность её действий.

Ф. Голубев объясняет следующим образом. Дело в том, что когда самолеты Люфтваффе пересекали линии фронта, их фиксировали наши станции ВНОС ВНОС (войска воздушного наблюдения, оповещения и связи), которые сообщали о противнике по телефону командованию ВВС флота, а уже далее шла команда на аэродромы. Советские истребители взлетали и летели к посту ВНОС и там на земле широкими белыми полотнищами выкладывали направление пролёта немцев, а поперёк узкими белыми полотнищами показывали высоту пролёта (скажем, три поперечных полотнища означали 3 тыс м). Наши истребители разворачивались и летели за немцами, которые, во-первых, уже были от них в 50-100 км, а во-вторых, зная эту систему, немцы пересекали фронт на ложном курсе, а после того, как ВНОС терял их из виду, ложились на боевой курс. Такая «система наведения» истребительной авиации кардинально снижала результативность её действий.

К примеру, лётчики улетели на задание, а тем временем поступила информация, что их цель изменила дислокацию, или появилась другая, более важная. Но командир не сможет отдать необходимый приказ личному составу до тех пор, пока они не вернутся на свой аэродром. Однако после возвращения необходимо ещё заправить самолёты, загрузить в них боеприпасы, отремонтировать и подготовиться к вылету. Отсюда следовала низкая оперативность действий советской авиации против немецкой и невысокий уровень слаженности её действий с наземными войсками.

Но командир не сможет отдать необходимый приказ личному составу до тех пор, пока они не вернутся на свой аэродром. Однако после возвращения необходимо ещё заправить самолёты, загрузить в них боеприпасы, отремонтировать и подготовиться к вылету. Отсюда следовала низкая оперативность действий советской авиации против немецкой и невысокий уровень слаженности её действий с наземными войсками.

Вместе с тем, уже к 1941 году ПВО Ленинграда было оснащено отечественными радарами типа «Редут». Этот радиоулавливатель измеряет дальность, высоту и направление полёта цели. Дальность обнаружения — до 150 км, время развёртывания — от 2 до 8 часов. Радар базировался на шасси грузового автомобиля ЗиС.

Радар типа «Редут» на шасси ЗиС

На то время такая техника являлась суперсовременной, но проку от неё было немного. С одной стороны, с помощью этих радаров можно было наводить советские самолёты на авиацию противника. С другой, это было практически нереально, поскольку истребители РККА не имели радиостанций.

Отсутствие на советских истребителях оборудования для радиосвязи вынуждало лётчиков летать плотными группами, в пределах видимости визуальных сигналов. В таких условиях нельзя обеспечить внезапность, согласованность, или атаку с уязвимых направлений. Все самолёты летали кучно, любой уход в сторону приводил к потере управления, выходу из боя, а то и гибели. Фронтовики вспоминают, что невозможно было даже предупредить о висящем на хвосте «мессере». Вот и били немцы разрозненные группы советских самолётов.

В то же время для наводки бомбардировочной авиации Люфтваффе на цель в годы Второй Мировой войны использовался аналог стереозвучания. Об этом пишет историк и исследователь медиасредств Фридрих Киттлер в своей книге «Gramophone, Film, Typewriter». Инновационная радиолокационная система, которую применяли в немецких военно-воздушных силах, позволяла пилотам бомбардировщиков, используя наушники, достигать точки назначения и точно сбрасывать бомбы, даже не наблюдая визуально своих целей.

Диаграмма радиосигналов Люфтваффе (изображение: «Gramophone, Film, Typewriter»)

«—Радиолучи, генерируемые со стороны побережья напротив Британии…образовывали стороны невидимого треугольника, вершина которого была расположена точно над городом-целью. Правый передатчик генерировал и посылал непрерывные серии сигналов «тире» кода Морзе в правый наушник пилота, в то время как левый передатчик генерировал сигналы типа «точка», которые лётчик слышал в своем левом наушнике. В результате, любое отклонение от курса приводило к весьма мелодичной пинг-понг-телефонии».

Когда пилот достигал своей цели, два радиосигнала сливались в один непрерывный звук. Как пишет Киттлер, «исторически сложилось так, что именно немецкие пилоты стали первыми пользователями телефонной стереофонии, которая сегодня применяется повсеместно».

Коммуникации в танковых войсках

Советские танки в начале войны страдали той же проблемой, что и самолёты – отсутствием радиосвязи, как внутренней, так и внешней. Вернее, на некоторых танках она была, но не отличалась приемлемым качеством, поэтому почти никогда не использовалась. К тому же, рация занимала очень много места, из-за чего приходилось брать меньше боекомплекта. Например, боекомплект танка Т34 без радиостанции — 4 725 патронов для пулемёта, а у танков с радиостанцией – только 2 898 патронов.

Вернее, на некоторых танках она была, но не отличалась приемлемым качеством, поэтому почти никогда не использовалась. К тому же, рация занимала очень много места, из-за чего приходилось брать меньше боекомплекта. Например, боекомплект танка Т34 без радиостанции — 4 725 патронов для пулемёта, а у танков с радиостанцией – только 2 898 патронов.

Потому основным средством коммуникаций между командиром и механиком-водителем были… сапоги.

«—Внутренняя связь работала безобразно. Связь осуществлялась ногами, то есть у меня на плечах стояли сапоги командира танка, он мне давил на левое или на правое плечо, соответственно я поворачивал танк налево или направо», — вспоминал фронтовик С. Л. Ария.