Аристотель — краткая биография.

Аристотеля — знаменитого древнегреческого ученого, философа, основателя перипатетической школы, одного из любимых учеников Платона, воспитателя Александра Македонского — нередко называют Стагиритом, ведь в 384 до н. э. он появился на свет именно в городе Стагир, греческой колонии в Халкиде. Ему довелось родиться в семье людей, имеющих благородное происхождение. Отец Аристотеля был потомственным лекарем, служил при царском дворе врачом, и именно от него сын узнавал азы философии и искусства врачевания. Детские годы Аристотеля проходили при дворе, он был хорошо знаком со своим ровесником, сыном царя Аминты III — Филиппом, который спустя годы сам стал правителем и отцом Александра Македонского.

В 369 году до н. э. Аристотель стал круглым сиротой. Заботу о подростке взял на себя его родственник Проксен. Опекун поощрял любознательность воспитанника, содействовал его образованию, не жалел денег на покупку книг, которые по тем временам были очень дорогим удовольствием — благо, оставшееся от родителей состояние это позволяло. Ум юноши пленяли дошедшие до их местности рассказы о мудрецах Платоне и Сократе, и юный Аристотель усердно занимался, чтобы, попав в Афины, не прослыть невеждой.

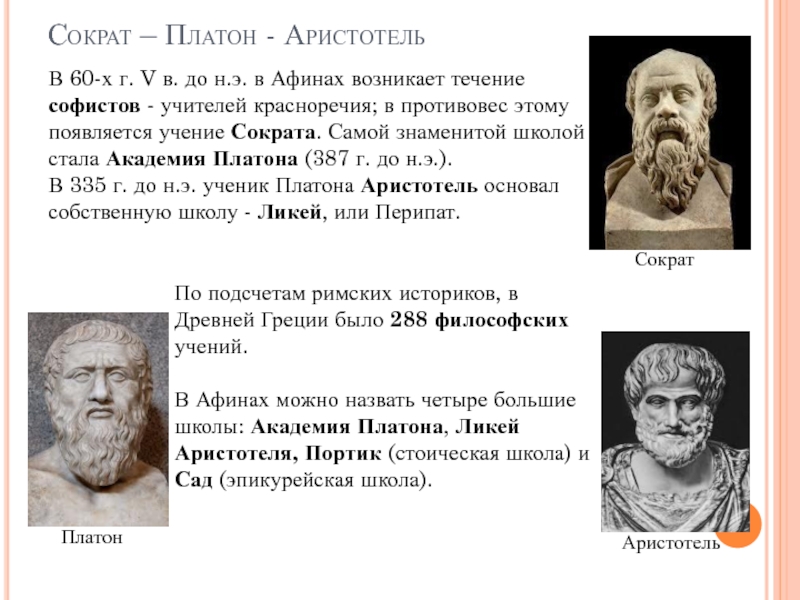

В 367 или 366 году до н. э. Аристотель прибыл в Афины, но, к своему великому разочарованию, не застал там Платона: тот на три года отбыл на Сицилию. Молодой философ даром времени не терял, а погрузился в изучение его трудов, попутно знакомясь и с другими направлениями. Возможно, именно это обстоятельство повлияло на формирование воззрений, отличных от взглядов наставника. Пребывание в Академии Платона продлилось почти два десятка лет. Аристотель оказался учеником на редкость талантливым, наставник высоко ценил его умственные достоинства, хотя репутация его подопечного была неоднозначной и не совсем соответствовала представлению афинян об истинных философах. Аристотель не лишал себя земных удовольствий, не терпел ограничений, и Платон говаривал, что его необходимо «держать в узде».

Аристотель был для него одним из любимых учеников, из тех, в кого вкладывают душу; между ними существовали дружеские отношения. В адрес Аристотеля звучало множество обвинений в черной неблагодарности. Однако, полемизируя с другом-наставником, он всегда высказывался о Платоне исключительно уважительно. О глубоком почтении может свидетельствовать и тот факт, что, имея сформированную, цельную систему воззрений, а значит, и предпосылки для открытия собственной школы, Аристотель не сделал этого при жизни Платона, ограничиваясь преподаванием риторики.

Примерно в 347 г. до н. э. великий наставник умер, и место главы Академии занял его племянник, наследник имущества Спевсип. Оказавшись в числе недовольных, Аристотель покинул Афины и отправился в Малую Азию, город Ассос: его пригласил туда погостить тиран Гермий, также ученик Платоновской Академии. В 345 г. до н. э. Гермий, активно выступавший против персидского ига, был предан и убит, и Аристотелю пришлось спешно покинуть покинуть Ассос. Вместе с ним спасалась и молоденькая родственница Гермия — Пифиада, на которой он вскоре женился. Прибежище они нашли на острове Лесбос, в городе Митилена: туда пара попала благодаря помощнику и другу философа. Именно там Аристотеля застало событие, с которого в его биографии начался новый этап — македонский царь Филипп предложил ему стать наставником, воспитателем сына Александра, тогда 13-летнего подростка.

Аристотель выполнял эту миссию приблизительно в период с 343 — 340 г. до н. э., и его влияние на образ мыслей, характер человека, прославившегося на весь мир, было огромным. Александру Македонскому приписывают следующее высказывание: «Я чту Аристотеля наравне со своим отцом, так как если отцу я обязан жизнью, то Аристотелю — тем, что дает ей цену». После того как молодой царь вступил на престол, его бывший наставник пробыл рядом с ним несколько лет. Есть версии, что философ был его спутником в первых далеких походах.

В 335 г. до н. э. 50-летний Аристотель, оставив с Александром Каллисфена – племянника, философа, отправился в Афины, где основал Ликей — собственную школу. Название «перипатетическая» она получила от слова «перипатос», что означало крытую галерею вокруг двора или же прогулку. Таким образом, оно характеризовало либо место занятий, либо манеру наставника излагать информацию, прогуливаясь взад-вперед. С утра с ним занимался науками узкий круг посвященных, а после обеда внимать философу могли все желающие, новички. Ликейский период является крайне важным этапом биографии Аристотеля: именно тогда была написана большая часть трудов, результатом исследований становились открытия, во многом определившие развитие мировой науки.

Название «перипатетическая» она получила от слова «перипатос», что означало крытую галерею вокруг двора или же прогулку. Таким образом, оно характеризовало либо место занятий, либо манеру наставника излагать информацию, прогуливаясь взад-вперед. С утра с ним занимался науками узкий круг посвященных, а после обеда внимать философу могли все желающие, новички. Ликейский период является крайне важным этапом биографии Аристотеля: именно тогда была написана большая часть трудов, результатом исследований становились открытия, во многом определившие развитие мировой науки.

Погруженный в мир науки, Аристотель был очень далек от политики, но в 323 г. до н. э., после смерти Александра Македонского, по стране прокатилась волна антимакедонских репрессий, и над философом сгустились тучи. Найдя достаточно формальный повод, ему предъявили обвинение в кощунстве, неуважении к богам. Понимая, что предстоящий суд не будет объективным, Аристотель в 322 г. до н. э. оставляет Ликей и отбывает с группой учеников в Халкиду. Остров Эвбей становится его последним пристанищем: наследственная болезнь желудка прервала жизнь 62-летнего философа.

Наиболее известными его трудами считаются «Метафизика», «Физика», «Политика», «Поэтика» и др. – наследие Аристотеля Стагирита очень обширно. Его причисляют к самым влиятельным диалектикам древнего мира, считают основоположником формальной логики. Философская система Аристотеля затрагивала самые разные аспекты развития человечества, во многом повлияла на дальнейшее развитие научного мышления; созданный им понятийный аппарат не утратил актуальности до сих пор.

Создатель философских оснований науки. К 2400-летию со дня рождения Аристотеля

В 2016 г. исполнилось 2400 лет со дня рождения Аристотеля – гениального древнегреческого философа и ученого, вклад которого в развитие человеческой цивилизации невозможно переоценить. Логика, физика, биология, политология, социология, правоведение, педагогика, психология, этика, эстетика – вот неполный перечень наук, история которых начинается с трудов Аристотеля.

Жизненный путь Аристотеля

Аристотель (Αριστοτέλης) родился в 384 г. до н.э. в городе Стагире. Его отец, Никомах, был врачом при дворе македонского царя Аминты III, где сын с детства общался со своим сверстником, будущим царем Филиппом II. Отец дал сыну некоторые медицинские знания и, очевидно, привил интерес к изучению живой природы. В 15-летнем возрасте Аристотель потерял родителей, и его воспитывал дядя по матери Проксен из Атарнея. В возрасте 17 лет Аристотель уехал в Афины, где поступил в Академию – философскую школу Платона. В Академии Аристотель пребывал 20 лет, сначала как слушатель, а затем как преподаватель риторики. Он на всю жизнь сохранил глубокое уважение к учителю и писал, что дурной человек не должен сметь даже хвалить Платона.

В 347 г. до н. э., после смерти Платона, Академию возглавил его племянник Спевсипп. Аристотель вместе с другом Ксенократом покинул Афины и переселился в город Ассос в Малой Азии. Этот город незадолго до того был основан Гермием – правителем Атарнея, бывшим слушателем школы Платона. Аристотель женился на племяннице (и приемной дочерью) Гермия – Пифиада. Через три года Гермий был убит. Аристотель с женой переселился на остров Лесбос, в город Митилену, куда его пригласил друг Теофраст, уроженец тех мест.

В 343 или 342 г. до н.э. Аристотель получил приглашение Филиппа II стать воспитателем его сына Александра, которому исполнилось тринадцать лет. Аристотель переселился в царскую резиденцию Пеллу, а затем – в Миезу. Он преподавал Александру историю Греции и Персии, географию, политику, поэзию, прежде всего произведения Гомера. Впоследствии Александр Македонский говорил, что от отца он получил жизнь, а от Аристотеля то, что придает ей ценность.

В 338 г. до н. состоялась битва при Херонее, следствием которой стало утверждение власти Филиппа II над всей Грецией. В 336 г. до н.э. Филипп II был убит, Александр стал царем, а Аристотель вернулся в Афины. При содействии своего друга Антипатра, которого Александр Македонский назначил наместником Балкан, он открыл свою философскую школу, известную как Ликей, или перипатетическая. Судя по широте научных интересов Аристотеля, Ликей можно считать университетом, причем исследовательским. Аристотель привлекал слушателей к сбору фактического материала, который использовал в своих работах. Так, при написании «Политики» использованы данные по государственному устройству 158 древнегреческих полисов, которые, разумеется, собирали многие. Ряд известных работ Аристотеля является отредактированными записями его лекций.

После смерти Александра Македонского в 323 г. до н. э. в Афинах произошло антимакедонское восстание. «Македонофила» Аристотеля обвинили в неуважительном отношении к богам (как в свое время Сократа). Он не стал дожидаться суда, передал руководство Ликеем Теофрасту и переселился в город Халкиду (остров Эвбея), чтобы, по его словам, не дать афинянам во второй раз совершить преступление против философии (намек на смертный приговор Сократу). Там Аристотель через год умер от застарелой болезни желудка.

Произведения Аристотеля

Произведения Аристотеля охватывают почти все тогдашние научные (философские) знания. Известны его трактаты разделяют на восемь групп.

1. Логические трактаты: «Аналитика первая», «Аналитика вторая», «Топика», «Категории», «Об истолковании», «Опровержение софизмов».

2. Трактаты по «первой философии», собранные в книге, которая известна под названием «Метафизика».

3. Физические трактаты: «Физика», «О небе», «О возникновении и уничтожении», «Метеорологика».

4. Биологические трактаты: «История животных», «О частях животных», «О возникновении животных», «О движении животных».

5. Психологические трактаты: «О душе» и так называемые «Малые труды по естествознанию» («О памяти и воспоминания», «О сне», «О бессоннице», «О жизни и смерти», «О дыхание» и др.).

6. Этические трактаты: «Никомахова этика», «Эвдемова этика», «Большая этика».

7. Политико-экономические трактаты: «Политика», «Экономика», «Афинская полития».

8. Трактаты об искусстве, поэзии и риторике: «Риторика» и «Поэтика».

Сам Аристотель различал три вида знания и соответствующих наук и искусств: теоретическое (умозрительное), практическое и поэтическое, или творческое. Цель теоретического знания – истина, знание ради знания, практического – достижение практической цели, поэтического – произведение, изделие. К теоретическому знанию относится «первая философия», физика (естествознание) и математика; к практическому знанию – этика, политика, экономика; к поэтическому – риторика, поэтика, а также все ремесла.

Логические трактаты Аристотель не включал в состав философии (науки). По его мнению, они давали орудия, с помощью которых создается наука. Эти трактаты его ученики назвали «Органон» (орудие).

Следует сказать, что до нас дошли далеко не все труды Аристотеля. Античные авторы приводят списки из десятков и даже сотен его произведений.

Особенности философии Аристотеля

В своих трудах Аристотель подвел итоги более чем двухсотлетнего периода развития древнегреческой философии и дал свое решение всех главных проблем этой философии, касающихся познания природы, общества, мышления, над которыми размышляло не одно поколение философов.

Как известно, первые философы, которых называют физиками, или фисиологами (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр), рассуждали о том, как устроен мир, из чего состоят вещи, почему они различные и как они изменяются. Впоследствии философы задумались над проблемами познания мира, в том числе над такой: если в мире все изменяется, то как можно познать то, что каждое мгновение другое? Сократ учил, что главное для человека – знать не то, как устроен мир, а в чем его благо. Он начал исследовать сам процесс познания и доказывать необходимость определения общих понятий, утверждал, что отличить хороший поступок от плохого можно только в тому случае, если известно, что такое благо. Платон, соглашаясь с мнением Парменида, что человек может познавать только то, что неизменно утверждал, что неизменное и вечное – это идеи, идеальные бестелесные образы (эйдосы), которые вечно пребывают в высшем мире и образуют реальные вещи, соединяясь с материей. Он считал, что человек познает идеи потому, что его душа до рождения находилась в мире идей, а теперь, когда видит те или иные вещи, вспоминает (узнает) те эйдосы, которые созерцала там.

Он начал исследовать сам процесс познания и доказывать необходимость определения общих понятий, утверждал, что отличить хороший поступок от плохого можно только в тому случае, если известно, что такое благо. Платон, соглашаясь с мнением Парменида, что человек может познавать только то, что неизменно утверждал, что неизменное и вечное – это идеи, идеальные бестелесные образы (эйдосы), которые вечно пребывают в высшем мире и образуют реальные вещи, соединяясь с материей. Он считал, что человек познает идеи потому, что его душа до рождения находилась в мире идей, а теперь, когда видит те или иные вещи, вспоминает (узнает) те эйдосы, которые созерцала там.

Аристотель отрицал существование идей вне вещей. Он считал, что идеи (которые он назвал формами) находятся в реальных предметах, и для их познания необходимо не созерцать, пытаясь что-то вспомнить, а изучать отдельные вещи и искать в них общее. Это различие взглядов Аристотеля и Платона наглядно отразил Рафаэль Санти на фреске «Афинская школа» (ее копия имеется в холле 7-го корпуса): изображенный там Платон показывает пальцем на небо, а Аристотель жестом широко раскрытой руки пытается привлечь его внимание к окружающему миру.

В своей первой философии Аристотель всесторонне обсудил сущность познания, а в своих логических трактатах создал средства для поиска и доказательства истины. Тем самым он заложил философские основы науки, на которых основывалось ее дальнейшее развитие на протяжении многих веков.

Что ценное можно найти в философии Аристотеля сегодня

Не следует думать, что почти два с половиной тысячелетия, которые отдаляют нас от Аристотеля, сделали его философию непригодной для осмысления проблем современной науки. Евклид только на 60 лет ближе к нам во времени, чем Аристотель, но именно его геометрия (а не новейшие неевклидовы) применяется на практике.

Много ценного для ученых имеется в книге Аристотеля «Метафизика», которая содержит учение об началах и причинах всего сущего. В ней, по сути, изложена метатеория физики (естествознания), которая включает и общую теорию природы, и теорию познания. Там обсуждаются наиболее общие понятия, которыми оперирует наука: материя и форма (из которых, по Аристотелю, состоят все вещи), причины вещей (материальная, формальная, действующая и конечная), виды движений (т.е. изменений вообще), элементы и др.

В ней, по сути, изложена метатеория физики (естествознания), которая включает и общую теорию природы, и теорию познания. Там обсуждаются наиболее общие понятия, которыми оперирует наука: материя и форма (из которых, по Аристотелю, состоят все вещи), причины вещей (материальная, формальная, действующая и конечная), виды движений (т.е. изменений вообще), элементы и др.

«Метафизика» Аристотеля, вместе с его логическими трактатами, была философской первоосновой работ основателей классического естествознания, в частности, работы И.Ньютона «Математические начала натуральной философии». Незнанием философии Аристотеля обусловлена, видимо, вся критика в адрес Ньютона. К примеру, многие видят существенный недостаток небесной механики Ньютона в том, что она не дает объяснения причины всемирного тяготения. Эти критики не понимают, что слово «математические» в названии книги Ньютона означает: труд содержит формальную (математическую) теорию движений небесных тел (т.е. математическое описание) и не претендует на объяснение этих движений. Объяснение дает материальная теория. Классическая термодинамика – формальная теория тепловых явлений, кинетическая теория газов – материальная теория. Электродинамика Ампера – формальная теория электромагнитных явлений, теория Максвелла – материальная. Формальная теория – это лишь первый шаг в изучении явлений. Физики ХХ в. этого, похоже, не знали. Они много лет создавали формальные теории элементарных частиц, сталкивались с множеством проблем и пытались решать их путем усовершенствования формализма, вместо того, чтобы создавать и развивать материальные теории.

Ученым следует знать общие принципы научных исследований, с изложения которых начинается работа Аристотеля «Физика».

«Так как знание, и [в том числе] научное познание, возникает при всех исследованиях, которые простираются на начала, причины и элементы, путем их уяснения (ведь мы тогда уверены, что знаем ту или иную вещь, когда уясняем ее первые причины, первые начала и разлагаем ее вплоть до элементов), то ясно, что и в науке о природе надо попытаться определить прежде всего то, что относится к началам. Естественный путь к этому ведет от более понятного и явного для нас к более явному и понятному по природе… Поэтому необходимо продвигаться именно таким образом: от менее явного по природе, а для нас более явного, к более явному и понятному по природе. Для нас же в первую очередь ясны и явны скорее слитные [вещи], и уж затем из них путем их расчленения становятся известными элементы и начала. Поэтому надо идти от вещей, [воспринимаемых] в общем, к их составным частям…».

Естественный путь к этому ведет от более понятного и явного для нас к более явному и понятному по природе… Поэтому необходимо продвигаться именно таким образом: от менее явного по природе, а для нас более явного, к более явному и понятному по природе. Для нас же в первую очередь ясны и явны скорее слитные [вещи], и уж затем из них путем их расчленения становятся известными элементы и начала. Поэтому надо идти от вещей, [воспринимаемых] в общем, к их составным частям…».

Именно таким образом происходило изучение природы на протяжении веков. Ученые описывали явные и цельные вещи (предметы, явления), затем их сравнивали, классифицировали, анализировали, искали их элементы, причины, начала. В таком же порядке – перечень явлений, их классификация, анализ, законы явлений – излагали результаты изучения природы в курсах физики – от «Системы мира» в «Началах» Ньютона до учебников, изданных в начале ХХ века. Современные авторы начинают курсы физики с изложения законов, а явления приводят в качестве иллюстрации их истинности. При таком изложении у студентов воспитывается догматическое отношение к существующим теориям, что препятствует развитию науки.

У Аристотеля можно найти и ответ на вопрос: как развивать науку? В его работе «Топика» описан метод развития науки, известный сегодня как гипотетико-дедуктивный.

Там сказано: «Доказательство имеется тогда, когда умозаключение строится из истинных и первых [положений] или из таких, знание о которых берет свое начало от тех или иных первых и истинных [положений]. Диалектическое же умозаключение – это то, которое строится из правдоподобных [положений]…. Далее сказано, что диалектическое умозаключение является полезным «для [познания] первых [начал] всякой науки».

«Ибо исходя из начал, свойственных лишь данной науке, нельзя говорить что-нибудь о тех началах, поскольку они первые начала для всех наук. Поэтому их необходимо разбирать на основании правдоподобных положений в каждом отдельном случае, а это и есть [задача], свойственная диалектике или наиболее близкая ей. Ибо, будучи способом исследования, она прокладывает путь к началам всех учений». Более подробно см. книгу: Джохадзе Д.В. «Диалектика Аристотеля».

Ибо, будучи способом исследования, она прокладывает путь к началам всех учений». Более подробно см. книгу: Джохадзе Д.В. «Диалектика Аристотеля».

На мой взгляд, важное значение для физики имеют и аристотелевские категории: сущность, количество, качество, отношение, место, время, обладание, положение, действие, страдание. Их роль в научном познании можно проиллюстрировать следующим примером.

Приступив к изучению тепловых явлений, физики XVIII века на основании известных им фактов сделали вывод, что теплота – определенная субстанция (сущность). С этим, кстати, связаны термины: «теплоемкость», «тепловой поток», «высокая и низкая температура», «скрытая теплота». Когда в XIX в. было доказано, что теплота возникает и исчезает, физики пришли к выводу, что теплота – качество, ведь субстанция не может возникать и исчезать. Поскольку установили, что теплота превращается в механическое движение видимых тел и возникает из механического движения, сделали вывод, что теплота является механическим движением невидимых частиц вещества. Исходя из нового представления о теплоте, начали исследования, результатом которых стало создание кинетической теории газов, а впоследствии – статистической физики. Думаю, многие проблемы в области исследований элементарных частиц не решаются в течение десятилетий потому, что физики до сих пор не рассмотрели вопрос: чем являются эти частицы – сущностями (субстанциями) или качествами, а если качествами, то качествами какой субстанции

Напоследок хочу заметить, что, на мой взгляд, существующие курсы философии и физики дают ненадлежащее представление о философии Аристотеля и ее значении для науки. В курсах философии его философию преподают как один из ранних и пройденных этапов развития философии. В курсах физики пишут почти исключительно об ошибочных взглядах Аристотеля на те или иные явления и не указывают, что его работы является философским основанием этой науки. Полагаю, философия Аристотеля, которая лежит в основе основ науки, заслуживает должного уважения и надлежащего изучения. Тем же, кто пожелает ознакомиться с ней самостоятельно, могу порекомендовать две замечательные книги: Трубецкой С.Н. «Курс истории древней философии» (есть ряд изданий), и «Лекции профессора А.И.Введенского по истории древней философии» (1912).

Тем же, кто пожелает ознакомиться с ней самостоятельно, могу порекомендовать две замечательные книги: Трубецкой С.Н. «Курс истории древней философии» (есть ряд изданий), и «Лекции профессора А.И.Введенского по истории древней философии» (1912).

Владимир Игнатович

Авантюры и подозрительные сделки — биография греческого миллиардера Аристотеля Онассиса

Аристотель Онассис благодаря активности и деловой хватке смог получить и богатство, и влияние. Среди его пассий числились известнейшие женщины того времени, а роскошные имения и яхты до сих пор попадают в различные рейтинги. При этом многие продолжают обсуждать законность его сделок и настоящее происхождение богатства, часто выдвигая неоднозначные версии.

Ранние годы Аристотеля Онассиса

Аристотель Онассис родился в 1906 году в Турции, в Измире (раньше это был греческий город Смирна). Отец Аристотеля Сократ имел процветающий табачный бизнес. О матери будущего предпринимателя известно лишь то, что ее звали Пенелопа и она рано умерла.

Аристотель, похоже, не был покладистым ребенком и из-за своего поведения сменил несколько школ. С детства ему нравилась «Одиссея» Гомера: его завораживала хитрость главного героя и необычайные морские приключения. Юному Онассису приписывают всевозможные проделки, вплоть до эксгибиционизма, но вряд ли найдется достоверный источник, который сможет это подтвердить.

Сложности в семье Онассиса появились после событий 1919 года, когда контроль над Смирной перешел к Греции, что, похоже было положительно воспринято местной диаспорой. Несмотря на распространенные сведения об обратном, эти изменения не были просто захватом. Турция проиграла Первую мировую войну, и Смирна отошла Греции по международному договору. Долго это не продлилось в основном из-за активных националистических движений в Турции.

В 1922 году турки

вернули контроль над городом и начали репрессии против жителей. Сократ Онассис был обвинен в сговоре с греческими оккупантами и отправился в тюрьму. Аристотель понял, что ситуация выглядит угрожающей для его семьи (Сократ повторно женился и имел детей) и убедил всех, что нужно бежать в Грецию. Сам он смог провезти через границу крупную сумму денег, привязав купюры к ноге.

Сократ Онассис был обвинен в сговоре с греческими оккупантами и отправился в тюрьму. Аристотель понял, что ситуация выглядит угрожающей для его семьи (Сократ повторно женился и имел детей) и убедил всех, что нужно бежать в Грецию. Сам он смог провезти через границу крупную сумму денег, привязав купюры к ноге.

По другой версии, Аристотель, используя оставшиеся деньги, подкупил трибунал и добился освобождения отца. Затем он договорился с американским консулом, который за определенную сумму помог семейству бежать. Часто встречаются мнения, что Онассис организовал побег отца из лагеря, а чтобы спасти его от расстрела, согласился некоторое время сожительствовать с турецким офицером. Последняя версия встречается в нескольких вариантах и активно оспаривается.

В любом случае в 1923 году будущий предприниматель оказался в Греции, но надолго там не задержался. По популярной версии, вся семья решила, что Аристотелю лучше начать новую жизнь в другой стране, и для этого была избрана Аргентина. Также есть сведения, что Аристотель попросту начал часто ссориться с отцом и не был согласен жить под его властью.

В 1923 году Онассис отправился в Буэнос-Айрес,

имея в кармане около $ 250. Адаптироваться в новой стране было нелегко, но Аристотель умел подстроиться к любой ситуации. В столице Аргентины он успел поработать посудомойщиком и подсобником на стройке, а также торговал фруктами.

Немного позже Онассис нашел неплохую

вакансию электромонтажника в британской компании United River Plate. Чтобы получить эту работу, он навел справки и узнал, что местный глава URP раньше работал в греческих Салониках. Онассис на собеседовании указал, что он из этого города, и получил преимущество. Также ему пришлось добавить себе шесть лет. Этой работой он не ограничился и позже получил еще и должность телефонного оператора. Есть версия, что он сочетал оба места или же работал оператором ночью и торговал днем. Часть источников склонна считать, что он был еще и диспетчером в порту.

Часть источников склонна считать, что он был еще и диспетчером в порту.

Онассис тогда спал по четыре часа в сутки, но зато, слушая телефонные разговоры, отлично выучил английский язык, который до того знал плохо. Есть версия, что будучи оператором он продавал подслушанные секреты (среди покупателей называют даже местную мафию), но явных доказательств этому, естественно, нет. Согласно этой же версии он подслушивал деловые разговоры и использовал эту информацию для своих сделок.

Есть по меньшей мере два варианта того, что было дальше. По первому из них, Онассис смог оказать помощь одному из руководителей табачной компании Хуану Гаона. Последний будто бы предложил Аристотелю интересную сделку: тот должен был привезти в Аргентину несколько видов европейского табака, которого не было на местном рынке, и получить за это хорошую компенсацию. Аристотель связался с отцом и попросил отправить ему требуемую продукцию. Все прошло успешно, и Гаона начал постоянно делать заказы Онассису.

По другой версии, Аристотель сам обратил внимание на то, что в Аргентине дефицит европейского табака, и попросил отца отправить ему несколько видов в качестве пробников. С ними Онассис стал ходить по табачным фирмам, предлагая свой товар. В конце концов ему удалось убедить главу одной из них, того самого Гаона. Первый заказ был на 10 тысяч, а дальше суммы стали неуклонно расти.

Какой бы ни была правда, итог один — Онассис отлично зарабатывал и вскоре создал компанию по импорту табака. До 1925 года он не оставлял работу телефонного оператора — похоже, это и породило путаницу, из-за которой некоторые источники считают, что Аристотель создал свой бизнес в этом году.

В 1925 году Онассис действительно вплотную занялся компанией, но не открыл бизнес, а расширил, за сравнительно небольшие деньги купив оборудование и создав свое производство сигарет. На первых порах он

продавал всего две марки: Osman и Primeros. Компания не ограничивалась Аргентиной и активно работала на импорт и экспорт.

Компания не ограничивалась Аргентиной и активно работала на импорт и экспорт.

В Аргентине главными покупателями сигарет Онассиса были женщины. Много времени уделялось внешнему виду продукции: упаковка была яркой и сделана так, что не отличалась от известных брендов. Рабочих на предприятии было мало, и получали они гроши. С Онассисом работали два его кузена, Коста и Никос Конианидесы.

Судя по всему, конкурентов Онассис жестко устранял. Часть источников утверждают, что Аристотель применял шантаж и подкуп властей, а также использовал названия известных брендов, чтобы стать главным игроком на рынке.

Как бы то ни было, в 1929 году состояние эмигранта достигло миллиона долларов. Однако вскоре стало известно, что налогообложение за импорт товаров из государств, не имеющих торгового договора с Грецией, вырастет на 1000%. Для компании, построенной на экспортно-импортных операциях, это грозило гибелью.

Онассис через одного из своих друзей, Коста Гратсоса, вышел на греческого премьер-министра и затеял с ним переписку. Дальше он провел несколько встреч с министром иностранных дел и добился подписания необходимого торгового соглашения, а немного позже получил должность генерального консула в Аргентине. Большая часть источников говорят, что такого успеха он добился при помощи взяток.

По другой версии, члены правительства Греции не приняли к рассмотрению меморандум Онассиса, но оценили способности и активность своего соотечественника и предложили ему должность консула. Также есть предположение, что греки, пораженные успехом Онассиса и его влиянием на местную диаспору, сами предложили Онассису провести переговоры и заключить торговый договор с Аргентиной, а позже его сделали консулом в этой стране.

Есть разные данные о том, какую конкретно должность получил Онассис. Его часто называют просто консулом, вице-консулом и генеральным консулом, а время вступления в должность колеблется с 1928 по 1931 год. Вполне вероятно, что Онассис успел сменить несколько должностей.

Не все считают, что Онассис получил должность благодаря искренней оценке его заслуг, — называют вариант с простой покупкой государственной должности. Читая об Онассисе, всегда находишь упоминания о каких-то махинациях или обманах, но реальных доказательств в большинстве случаев нет. Например, часто говорится, что на первых порах Онассис импортировал не только табак, но и опиум.

Создание флота. Начало морских грузовых перевозок

В начале 1930-х годов в мире продолжалась Великая депрессия, многие предприниматели разорялись, но Онассис чувствовал себя отлично. У него была другая проблема: сигаретный бизнес казался ему непрестижным, и он решил вложить деньги в то, что будет более благосклонно восприниматься обществом. Великая депрессия помогла ему в новом начинании: в это время упали в цене корабли.

В 1932 году, захватив с собой около $600 тысяч, Онассис отправился в Лондон, где приобрел за $120 тысяч шесть канадских сухогрузов — раньше они обошлись бы ему в $12 млн. Два судна предприниматель назвал в честь своих родителей.

Предыдущие владельцы кораблей хотели продать только два из них, но Онассис каким-то образом сумел их убедить. Команду он нанимал очень экономно, торгуясь чуть-ли не с каждым отдельным человеком. Новая компания открыла офисы в Лондоне и Буэнос-Айресе. Приобретенные шесть кораблей не были первыми в бизнесе Онассиса — к моменту их покупки он уже владел небольшим судном под названием Mara Protopapas.

Занявшись судоперевозками, Онассис сразу понял, что выгоднее ходить под флагами определенных стран, поэтому зарегистрировал свои корабли в Панаме — с тех пор это стало традицией для некоторых компаний, работающих в этой отрасли. Также он регистрировал корабли в Аргентине и других государствах, где было меньше бумажной волокиты, а законодательство предоставляло судовладельцам различные бонусы.

В 1935 году Онассис заплатил за постройку нефтяного танкера Ariston с водоизмещением 15 тонн. Строился он в Швеции — по слухам, на верфи, которая принадлежала семье новой пассии Онассиса Ингеборги Дедихен. За Ariston последовало еще два подобных танкера.

В 1939 году в распоряжении Онассиса был достаточно большой флот, а потребность в новых кораблях заставила его обзавестись верфью, построенной в шведском Гетерборге. Предприниматель отлично зарабатывал на перевозке нефти в Японию, которая в конце 1930-х годов воевала и очень нуждалась в этом ресурсе.

Вторая мировая война не очень испортила бизнес Онассиса. Конечно, бежать из бомбардируемого немецкой авиацией Лондона в США не было весело, зато там он нашел применение своим судам. Три из них он сдал правительству США за $250 тысяч в год, а остальная часть флота или простаивала в портах, или занималась поставками. Есть версии, что Онассис сотрудничал и с Германией, и как раз поэтому за войну не потерял ни одного корабля. Правительство США обратило внимание на такую избирательность немецких подлодок, но расследование ФБР вину Онассиса не доказало.

После окончания войны американское правительство выставило на продажу сотню списанных кораблей Liberty, предложив внушительные скидки гражданам США. Онассису бонусы не светили, но он приобрел 16 кораблей за реальную цену, взяв $8 млн в кредит. Переговоры с National City Bank затянулись — главным образом из-за желания предпринимателя получить заем на 10 лет. В итоге банк дал кредит не более чем на год под залог контрактов на перевозку для этих кораблей. Аристотель получал не всю сумму, а только половину.

С выставленными на продажу танкерами ситуация была сложнее. Стоимость одного из них составляла $1,5 млн, и продавали их только гражданам США. Чтобы осуществить покупку, Онассис пошел на ухищрение. Его усилиями появилась американская компания US Petroleum, которая вполне законно

приобрела четыре танкера Т2, после чего Онассис анонимно скупил ее акции. Он увеличил свой флот, но не остановился на этом, стремясь нарастить в первую очередь количество танкеров.

Он увеличил свой флот, но не остановился на этом, стремясь нарастить в первую очередь количество танкеров.

В 1946 году Онассис женился на американке Тине Ливанос. Есть версия, что корабли, которые продавали только гражданам США, Онассис попросту приобретал на имя жены. Власти пытались оспаривать покупки, но предприниматель решил этот вопрос с помощью подкупов и обещаний.

Главной целью предпринимателя в конце 1940-х годов стала реализация давней мечты — создать большой танкерный флот. Похоже, Онассису не хватало своих денег, и он попытался взять заем, но получил отказ. Безвыходная на первый взгляд ситуация для него стала лишь небольшим затруднением. Бизнесмен наладил отношения с владельцами крупной нефтяной компании Socony Oil и заключил с ними договор на перевозку нефти, хотя самих танкеров у него еще не было.

Для нефтяных компаний соглашение было отличным: Онассис обещал весь период контракта самостоятельно покрывать простой и ремонтные работы продолжительностью до трех месяцев (работы, длившиеся дольше трех месяцев, покрывали страховые компании). После Socony Oil предприниматель заключил еще несколько подобных договоров с крупными компаниями.

Затем он отправился в банк и получил кредит, но на этот раз уже с реальными договорами на руках, поэтому сумма выросла до $40 млн. Так Онассис получил необходимые деньги и контракты, не вложив ни доллара из своего кармана. В 1950-х годах его флот составлял уже около 70 кораблей.

Новые проекты. Китобойный бизнес и авиаперевозки

Судоперевозки были не единственным занятием Онассиса в 1950-е годы. В 1951 году он вместе с бизнесом переехал в Монако — главным образом из-за выгодного налогового законодательства княжества.

Аристотелю было неинтересно переезжать на новую территорию, не имея там собственности, и он

приобрел 52% Societe des Bains de Mer — одной из старейших курортных организаций мира, которой принадлежат элитные отели, пляжи, рестораны и другие развлекательные заведения в Монако. Онассиса прозвали «некоронованным князем Монако»: значительная часть страны оказалась в его руках.

Онассиса прозвали «некоронованным князем Монако»: значительная часть страны оказалась в его руках.

Сделка разозлила настоящего князя Монако Ренье. Они с предпринимателем по-разному представляли себе развитие инфраструктуры княжества: Ренье хотел строить курорт для среднего класса, а Онассис — для богатых людей. В итоге Ренье вынудил Аристотеля продать акции в SBM, предварительно хитрым маневром размыв его долю. К этому времени предприниматель вложил деньги в строительство вилл, отелей и шикарных клубов, превратив княжество в популярное место для дорогого отдыха.

В конце 1940-х годов Онассис решил оценить состояние верфей в Гамбурге, где до войны заказывал супертанкеры. Потсдамские соглашения жестко ограничивали тоннаж немецких кораблей, но нашлась лазейка: Германия могла увеличить число китобойных суден и переделывать для этой цели другие корабли. На них ограничения не распространялись. Этим и решил воспользоваться Онассис, создав компанию Olympic Whaling.

В 1950 году танкер T2 Herman Whiton был переоборудован и стал одним из крупнейших китобойных суден в мире, получив новое имя — Olympic Challenger. Команду предприниматель подобрал специфическую: начиная с норвежского капитана, который до того сотрудничал с нацистами, и заканчивая бывшими артиллеристами.

Это был не единственный китобоец предпринимателя — его флот насчитывал 18 кораблей, и каждый из них обеспечивал отличную прибыль, учитывая рост цен на китовый жир. Экипажи Онассиса часто действовали незаконно, почти не обращая внимание на установленные международным законодательством нормы и уничтожая китов вне зависимости от возраста и вида.

Закончилось это плачевно: в 1954 году корабли Онассиса были обстреляны флотом Перу. Общественность осудила это нападение, но виновен был сам Онассис и его капитаны. Жестокая охота привела к тому, что количество китов в обычных ареалах обитания сократилось, а из оставшихся животных многие мигрировали в воды Перу. Китобои не остановились и продолжили охотиться, нарушив границы другого государства.

Китобои не остановились и продолжили охотиться, нарушив границы другого государства.

После обстрела военный флот Перу арестовал пять судов Онассиса и отправил в тюрьму их команды. Для репутации предпринимателя это был удар, но сам он не пострадал: судно, на котором находился он, не нарушал границу, а остальные были благоразумно застрахованы.

В 1956 году Онассис за $8,5 млн продал китобойные суда японцам и создал организацию по защите морской фауны. При этом, начиная бизнес, Онассис отмечал, что киты существуют для того, чтобы на них охотились.

В 1954 году Онассис едва не положил конец американской монополии по экспорту нефти из Саудовской Аравии. Тогда в регионе действовала совместная Американо-Арабская нефтяная компания. Короля Сауда IV раздражали постоянные забастовки и сложности во взаимоотношениях с американцами, и Онассис воспользовался ситуацией. Он начал переговоры с королем и едва не добился выгодного соглашения на транспортировку нефти.

Правда, до подписания бумаг дело не дошло: быстро отреагировало американское правительство. ФБР, которое до того момента не обращало внимания на Онассиса, провело расследование и приписало предпринимателю нарушение закона США при применении режима « удобных флагов». Онассису пришлось выплатить $7 млн штрафа.

Затем нефтяные компании под влиянием правительства стали угрожать Аристотелю бойкотом, если он заключит договор с Саудом IV. Все вместе привело к тому, что Онассис был вынужден отказаться от своей затеи. Есть версия, что предприниматель сделал это не сразу, и бойкот все-таки объявили. Аристотель пытался ему противостоять, но все же сдался.

Эту версию косвенно подтверждают действия предпринимателя во время

Суэцкого кризиса, который начался в 1956 году. Для всего мира это время было напряженным, а Онассис принялся зарабатывать. Конфликт отразился на нефтяных поставках, ведь канал был закрыт и судам приходилось тратить на доставку гораздо больше времени. Онассиса с его многотонными танкерами бойкотировали американские компании, так что часть судов простаивала.

Онассиса с его многотонными танкерами бойкотировали американские компании, так что часть судов простаивала.

Предприниматель понял, что на танкеры будет колоссальный спрос, и принялся за дело. Ни о каком бойкоте речи больше не шло, от клиентов не было отбоя. Только за первые два месяца Онассис заработал $70 млн. В дальнейшем предприниматель всячески использовал конфликты для того, чтобы увеличить свое состояние.

В 1957 году его бизнес получил новый интересный виток. Уже имеющий международную репутацию бизнесмен решил заполучить греческую государственную авиакомпанию Olympic Airways, недавно созданную при его деятельном участии из обанкротившейся в 1955 году Hellenic Airlines.

О покупке речи не шло — Онассису просто передали компанию в концессию. Это было выгодно обеим сторонам: Онассис получил под свое управление еще один бизнес, а правительство Греции надеялось, что ловкий Онассис восстановит финансовое положение авиакомпании и найдет способ успокоить частые забастовки.

Греческое правительство в то время всеми способами привлекало дополнительный капитал в свои компании и предоставляло предпринимателям сказочные условия. Онассис получил монополию на перевозки в течение 20 лет, компенсацию издержек в случае забастовок или потери самолета, освобождение от налогов, кредит в $3,5 млн. и другие привилегии. Во флоте Olympic Airways тогда было всего 15 самолетов, а работало здесь около 856 человек.

Онассис не скупился на развитие компании: он приобретал и брал в аренду самолеты, использовал современные наработки. В 1959 году он купил четыре самолета Cornet 4, а в середине 1960-х — несколько «Боингов». Параллельно он увеличил количество направлений авиакомпании, добавив Канаду, Южную Африку, Ближний Восток и весомую часть Европы и США. Пассажиров первого класса окружили роскошью: Онассис распорядился приобрести позолоченную посуду и внести еще целый ряд изменений.

Кроме того, бизнесмен заменил логотип. Он хотел скопировать пять колец с официального символа Олимпиады, но Олимпийский комитет не разрешил его использование. Онассис вышел из ситуации: попросту добавил еще одно кольцо, которое символизировало Грецию, и разместил их вертикально. Также есть версия, что Аристотель хотел сменить логотип компании на профиль своей возлюбленной, оперной певицы Марии Каллас.

Успехи Онассиса в авиабизнесе трактуют по-разному. Некоторые называют период под управлением Онассиса золотым веком, аргументируя это тем, что он восстановил компанию, увеличив количество рейсов и аэрофлот. Другие возражают, что особой прибыли этот бизнес не принес и Аристотель был вынужден искать новые кредиты. Предпринимателя часто обвиняют в том, что главным клиентом авиакомпании был он сам вместе с многочисленными друзьями и партнерами.

Люди, знавшие Онассиса, говорили, что он собирался получить над Olympic Airways полный контроль и даже продлил действие монополии до 2006 года, представив правительству длительный план развития компании. Предприниматель контролировал ее 17 лет, и в 1974 году она вернулась под полный контроль правительства. В то время Онассис был тяжело болен, а компания переживала кризис, связанный с ростом цен на топливо, уменьшением числа пассажиров и частыми забастовками персонала.

В 1968 году предприниматель разработал проект «Омега» для захвата экономики Греции: планировалось построить ряд крупных предприятий, среди которых были нефтеочистительные и чугуноплавильные заводы, несколько верфей, электростанция и другие промышленные объекты. На все это Онассис выделил около $400 млн.

Реализовать план не удалось, и главной причиной неудачи стали греческие политики — хотя, казалось бы, их лояльность предприниматель купил деньгами и помощью. Заместитель министра экономики Иоаннис-Орландос Родиннос передал проект в руки многолетнего противника Онассиса — Ставроса Ниархоса. Интересно, что в этот период в Греции правила военная хунта, так называемые черные полковники, а Онассис был с ними в настолько хороших отношениях, что ему прочили президентство. Поэтому провал проекта «Омега» у многих вызывает удивление.

Интересно, что в этот период в Греции правила военная хунта, так называемые черные полковники, а Онассис был с ними в настолько хороших отношениях, что ему прочили президентство. Поэтому провал проекта «Омега» у многих вызывает удивление.

Образ жизни и взгляды предпринимателя

Рассказывая об Онассисе, нельзя обойти вниманием его способ жизни и семью. Главное, о чем спешат сообщить биографы предпринимателя, — это его слава плейбоя. Аристотелю приписывают чуть ли не сотни интрижек и романов, среди его избранниц были актрисы и наследницы огромных состояний. Он был женат только дважды, но еще несколько романов, как правило, упоминаются во всех его биографиях.

Первая из часто упоминаемых подруг бизнесмена — Ингеборга Дедихен, наследница судостроительного бизнеса. Онассис якобы долго ее добивался, и она же помогла ему создать первый танкер. В дальнейшем они какое-то время жили вместе, причем предприниматель был очень ревнив и порой доходил до рукоприкладства.

В 1946 году Онассис женился на Тине Леванос, дочери крупного судовладельца. Тот недолюбливал будущего зятя и пытался оградить от него дочь, но каким-то образом Аристотель уговорил его дать разрешение на свадьбу. В этом браке появилось двое детей, Александр и Кристина. В 1960 году Онассис подал на развод, найдя себе новую пассию в лице певицы Марии Каллас.

Отношения Аристотеля и Каллас стали своеобразной легендой. Характер Онассиса никуда не делся, и в этом романе ему тоже приписывают измены и рукоприкладство.

В 1968 году предприниматель женился во второй раз, но не на Каллас, которая ему, похоже, уже наскучила, а на Жаклин Кеннеди — вдове американского президента Джона Кеннеди, убитого в 1963 году. Мария Каллас, как говорят, узнала новость из газет и была страшно расстроена. Правда, по некоторым источникам, Онассис сохранил любовную связь с певицей и после женитьбы.

Покорение Жаклин Кеннеди, удавшееся предпринимателю не сразу, было ему нужно для того, чтобы повысить статус в американском обществе — но женитьба вряд ли оправдала возложенные на нее надежды. Американское общество больно переживало убийство Кеннеди и сочло, что бывшая первая леди слишком быстро отказалась от траура.

Американское общество больно переживало убийство Кеннеди и сочло, что бывшая первая леди слишком быстро отказалась от траура.

Выйдя замуж за Онассиса, Жаклин прославилась на весь мир тратами на одежду, мебель, украшения и тому подобные вещи. К тому же она не смогла найти общий язык с детьми предпринимателя. Считается, что Онассис быстро устал от жены и даже нанял частного детектива, чтобы уличить ее в каком-нибудь неприглядном действии и развестись.

Онассис из тех миллиардеров, которые легко тратили деньги на роскошь: ему принадлежали огромные поместья, похожие на дворцы дома, замки, яхта, названная в честь дочери «Кристина О», остров и коллекции предметов искусства. В 1954 году Онассис за $34 тысячи приобрел фрегат Stormont и принялся его переделывать в плавающую резиденцию, на что потребовалось несколько миллионов долларов.

В результате получилась стометровая яхта, настоящий дворец. Там часто гостили политики вроде Черчилля, актрисы, бизнесмены и другие знаменитости, а временами и любовницы предпринимателя. Сейчас яхта выставлена на продажу, стоит она $32 млн. На остров Онассиса Скорпиос покупатель уже нашелся: не так давно он был продан за $126 млн. На острове было выстроено роскошное поместье «Розовый дом», где также гостили влиятельнейшие люди мира.

О подходе Онассиса к работе сказано довольно много. В молодости он был настоящим трудоголиком и работал чуть ли не по 20 часов в сутки. Со временем столь глубокое вовлечение в бизнес уже не было нужно, вдобавок предприниматель научился делегировать полномочия многочисленным помощникам и заместителям, среди которых были и близкие родственники.

Биографы Онассиса единогласно называют его необычайно талантливым переговорщиком, который мог найти общий язык с любым человеком. Порой ему приписывают использование незаконных методов вроде подкупа и шантажа, но доказательств этому, похоже, нет. Весь бизнес Онассиса был построен на системе снижения издержек и минимальном упоминании его имени в официальных документах.

Весь бизнес Онассиса был построен на системе снижения издержек и минимальном упоминании его имени в официальных документах.

В разных источниках часто встречается придуманная предпринимателем схема уменьшения трат. Например, зарегистрированная в США компания владела кораблями Онассиса, но управлялась другими людьми — его родственниками. Главной целью американской компании было сдать судна в аренду панамской фирме того же владельца, которая и осуществляла перевозку по договоренности с нефтяными гигантами вроде Socony Oil. Схема позволяла предпринимателю сократить траты, в том числе и платить меньше налогов.

Онассис предпочитал не создавать больших компаний и не привлекать лишнего внимания. Во времена расцвета судовладельческий бизнес Онассиса представлял собой 85 компаний, каждая из них контролировала не больше 12 кораблей. Это помогало адаптироваться к особенностям некоторых стран и делало бизнес Онассиса менее уязвимым.

Закат империи

С 1970 года бизнес Онассиса постепенно приходил в упадок. Часть его танкеров простаивала из-за отсутствия клиентов, авиакомпания также находилась не в лучшем состоянии. Пресса винила во всем женитьбу на Жаклин Кеннеди, которая будто бы принесла предпринимателю несчастье. Впрочем, с тем, что бизнес Онассиса пришел в упадок, согласны не все: существует версия, что он зарабатывал около $230 тысяч в день. В Греции его положение могло ухудшиться, но уже в 1974 году, когда пал режим «черных полковников».

Что на Онассисе действительно отразилось, так это

гибель в авиакатастрофе его сына Александра в 1973 году. Тот был отличным пилотом и руководил самолетом сам. Онассис не верил в произошедшее — он считал, что Александра убили, и предлагал крупную награду тому, кто найдет реального виновника. Дочь предпринимателя Кристина мало чем могла его порадовать: судя по всему, у нее были проблемы с наркотиками, и она, будучи замужем, заводила любовников, которых отец не одобрял.

После гибели сына Онассис впал в депрессию. Кроме того, он болел миастенией, и его состояние со временем все ухудшалось. Умер предприниматель в 1975 году. Его состояние, достигшее по некоторым оценкам $5 млрд, по завещанию было разделено между дочерью (она получила 55%) и открывшимся благотворительным фондом в память об Александре Онассисе.

Жаклин Кеннеди не была упомянута в завещании, но могла надеяться его оспорить и отсудить около 12%. Чтобы избежать тяжбы, Кристина выплатила ей около $20 млн. В 1988 году дочь Онассиса умерла, единственной наследницей денег стала ее дочь Афина. Она унаследовала несколько миллиардов долларов после достижения 18 лет в 2003 году.

Эмигрировав в молодости в Аргентину, Аристотель Онассис довольно быстро смог сколотить состояние, часто не выбирая методов для достижения целей. Империя Онассиса была построена во многом благодаря его авантюризму и умению договариваться с людьми и заводить знакомства. Ранняя смерть сына не позволила предпринимателю передать бизнес в надежные руки, но даже без наследия в виде успешной компании он остался в памяти людей, как блестящий предприниматель, известный своими авантюрами и любовными похождениями.

15 наиболее влиятельных древних греков

Гиппократ с острова Кос

Фалес Милетский

Фидий

Солон

Демокрит

Геродот

Леонид I

Архимед

Пифагор

Перикл

Платон

Аристотель

Гомер

Сократ

Александр Великий

Древняя Греция оказала огромное воздействие на формирование культуры Запада. Первые литературные произведения западной литературы были написаны именно в Греции. И хотя они были созданы намного позднее, чем месопотамские, поколение за поколением западных мыслителей оказывались под влиянием эпических поэм, вроде «Илиады» и «Одиссеи». Вклад греков в жизнь человечества всего мира колоссален, а особенно он заметен в литературе, архитектуре, Олимпийских играх, науке, математике и политике. Ознакомимся со списком самых влиятельных и незабвенных древних греков.

15. Гиппократ с острова Кос

Гиппократ с острова Кос был античным врачом эпохи Перикла. Он признан одной из самых выдающихся фигур в истории медицины. Его называли отцом западной медицины, ссылаясь на его громадный вклад в данную область. Гиппократ основал собственную врачебную школу, которая сотворила в античной медицине настоящую революцию. Хотя традиционно ее ассоциировали с магией и философией, он выделил медицину в отдельную дисциплину и таким способом создал новую профессию.

14. Фалес Милетский

Фалес Милетский — греческий философ-досократик из города Милет (Малая Азия) и один из Семи Мудрецов Греции. Многие мыслители, особенно Аристотель, считали его первым философом в греческой традиции. Бертран Рассел писал, что с Фалеса началась западная философия. Фалес предпринял попытку объяснить природные явления, отбросив мифологические представления.

В математике он использовал основы геометрии для решения таких задач, как вычисление высоты пирамид и расстояния от корабля до берега. Считается, что он первым применил в геометрии дедуктивный метод и вывел четыре следствия из Теоремы Фалеса. В результате он прославился как первый настоящий математик и первый отдельный представитель науки, кому принадлежит математическое открытие. Также Фалес был первым, кто начал изучать электричество.

13. Фидий

Фидий был греческим скульптором, художником и архитектором, который жил в V веке до нашей эры. Он вошел в историю как величайший из скульпторов Классической Греции. Созданная им Статуя Зевса в Олимпии стала одним из семи чудес Древнего Мира. Среди работ Фидия также известны статуи богини Афины «Афина Промахос» на афинском Акрополе и «Афина Парфенос» в Парфеноне. Кстати, в Акрополе есть еще одно творение этого скульптора — Пропилеи (монументальные ворота на входе).

Накануне Пелопоннесской войны Фидий был обвинен в хищении золота, предназначенного для статуи Афины в Парфеноне. Враги Перикла нашли лжесвидетеля по имени Менон, который выступил против скульптора. Фидий умер в тюрьме, несмотря на то, что в итоге обвинения пали на супругу Перикла Аспасию.

12. Солон

Солон был афинским государственным деятелем, законодателем и поэтом. Особенно он запомнился своими попытками с помощью реформ бороться с упадком политики, экономики и морали в древних Афинах. Его реформы не подействовали в краткосрочной перспективе. Также ему часто приписывают заложение основ афинской демократии.

Характеризуя деятельность Солона, античные источники акцентируют внимание демократических основах государственного устройства. Но Солон получал свои исключительные полномочия от аристократии, которая желала, чтобы он устранил угрозу свержения этой самой аристократии.

11. Демокрит

Демокрит был античным философом. Он родился в городе Абдеры (Фракия). Это влиятельный философ-досократик и ученик Левкиппа, который сформулировал атомистическую теорию. Личный вклад Демокрита в философию с трудом отделим от вклада его учителя Левкиппа, поскольку в большинстве работ они оба указаны как авторы. Их гипотеза об атомах является прообразом современного понимания атомистической картины мира, открытой в XIX веке.

Считается, что Демокрит по сравнению с прочими греческими философами был ближе всех к науке, однако относились к его идеям по-разному. В древних Афинах Демокрита абсолютно не признавали, тем не менее, его трудами интересовался Аристотель. Платон испытывал к нему такую неприязнь, что сжег все его книги. Несмотря ни на что, Демокрита называют отцом современной науки.

10. Геродот

Геродот был античным историком. Он родился в городе Галикарнас (Кария) и жил в V веке до нашей эры (484-425 гг. до н. э.). Его прозвали отцом истории, так как он был первым историком, который систематизировал материалы, проверял их соответствие действительности, насколько это было возможно, и складывал в хорошо выстроенные и яркие повествования.

«История» — его шедевр и единственное известное произведение — фиксация результатов расспросов (слово ἱστορία было переведено на латынь и получило свое современное значение), в процессе которых Геродот исследовал истоки греко-персидских войн и собирал различные географические и этнографические данные. Несмотря на то, что его истории не всегда были абсолютно точными, он заявлял, что передает лишь то, что рассказали ему. Мало что известно из его биографии – лишь отдельные противоречивые и причудливые факты из античных записей.

9. Леонид I

Леонид I был героем и царем Спарты, 17-ым из рода Агидов, одним из сыновей царя Анаксандрида II. Согласно мифологии, он был потомком Геракла и обладал силой и мужеством последнего. Леонид I запомнился лидерством, проявленным в сражении при Фермопилах. Его история дошла до нас из работ Геродота. Также этот персонаж упоминается в истории о 300 спартанцах и 700 феспийцах, защищавших Фермопильский проход от двухмиллионной армии персов в течение трех дней. Кстати, современные историки оспаривают количество спартанцев, названное Геродотом.

8. Архимед

Архимед Сиракузский был греческим математиком, физиком, инженером, изобретателем и астрономом. Хотя о его жизни известно немного, он запомнился как ведущий ученый классического периода античности. Среди его достижений в области физики — открытие гидростатики, статики и объяснение принципа рычага. Ему приписывается создание новаторских механизмов, включая вечный двигатель и винтовой насос. Современные исследования доказали, что изобретенные Архимедом машины способны поднимать из-под воды потопленные корабли и поджигать судна при помощи вогнутых зеркал.

Архимед также был величайшим математиком времен античности и даже всей истории. Он использовал метод последовательных элиминаций для высчитывания площади под аркой параболы путем суммирования бесконечных рядов и назвал поразительно точное значение числа Пи, открыл формулу расчета объема поверхностей вращения. Но математические труды Архимеда, в отличие от его изобретений, в период античности были малоизвестны. Их читали и цитировали математики их Александрии, но полное их описание, составленное Исидором Милетским, появилось лишь в 530 году. Также в VI веке Евтоций написал комментарии к работам Архимеда, которые завоевали популярность у читателей. Несколько копий рукописей Архимеда пережили Средние Века и стали источниками вдохновения для ученых эпохи Ренессанса.

7. Пифагор

Пифагор внес свой вклад в философию и религиозное учение в конце VI века до нашей эры. Его чтят как великого математика, эзотерика и ученого, но больше всего он известен как автор теоремы Пифагора. Некоторые ставят под сомнение его вклад в математику и натурфилософию.

Многие достижения, приписываемые Пифагору, могут на самом деле принадлежать его коллегам и последователям. Однако неизвестно, верили ли его приверженцы или не верят в то, что все имеет отношение к математике, и в то, что числа — первооснова бытия. Говорят, что Пифагор был первым человеком, назвавшим себя философом (или любителем мудрости). Идеи пифагорейства проявились в трудах Платона, а через него распространились на всю западную философию.

6. Перикл

Перикл был выдающимся и влиятельным государственным деятелем, оратором и полководцем во времена Золотого века Афин, особенно в период между Персидской и Пелопоннесской войнами. Перикл внес столь ощутимый вклад в развитие афинского общества, что историк Фукидид, его современник, провозгласил его «первым гражданином Афин». Перикл превратил Делосский Союз в Афинскую империю, где предводительствовал в первые года Пелопонесской войны. Период, когда он правил Афинами, приблизительно с 461 по 429 год до нашей эры, иногда называют «Периклов век», хотя обозначаемый так отрезок времени может включать как более ранние события, например Персидские войны, так и более поздние, вплоть до следующего века.

Перикл содействовал развитию искусства и литературы: это была главная причина, по которой Афины сохраняли репутацию образовательного и культурного центра древнего мира. Он начал амбициозный проект, в рамках которого появилось на свет большинство уцелевших по сей день построек Акрополя (включая Парфенон). Этот проект украсил город, продемонстрировал миру его славу и дал людям работу. Кроме того, Перикл стимулировал демократизацию Афин, за что был назван критиками популистом.

Наследие Перикла особенно заметно в литературе и художественных произведениях Золотого века Афин, многие из которых дошли до наших дней. Акрополь, пусть и полуразрушенный, до сих пор выступает символом Афин. Знаменитый современный греческий историк писал, что этого шедевра было достаточно, чтобы имя Греции стало в мире незабвенным. Перикла также расхваливали как идеального государственного деятеля Древней Греции, а его «Надгробная речь» в современном мире является синонимом борьбы за участие народа в политической жизни и гражданской гордости.

5. Платон

Платон был ярчайшим представителем классической греческой философии, математиком, учеником Сократа, автором философских диалогов и основателем Академии Платона в Афинах – первого высшего учебного заведения Западной цивилизации. Вместе со своим учителем (Сократом) и учеником (Аристотелем) Платон заложил основы западной философии и науки. А.Н. Уайтхэд сказал: «Самая надежная характеристика европейской философии состоит в том, что она представляет собою ряд примечаний к Платону. Я не имею в виду систематические схемы мышления, которые ученые с сомнением извлекали из его трудов. Я ссылаюсь на множество общих представлений, подчерпнутых из них». Диалоги Платона используются в процессе изучения ряда предметов, включая философию, логику, этику, риторику и математику.

4. Аристотель

Аристотель был греческим философом и эрудитом, учеником Платона и учителем Александра Великого. Его труды охватывают множество областей, включая физику, метафизику, поэтику, театр, музыку, логику, риторику, лингвистику, политику, управление государством, этику, биологию и зоологию. Вместе с Платоном и Сократом, Аристотель является одним из основателей западной философии. Его труды были первой попыткой создания комплексной философской системы Запада, которая объединила бы мораль и эстетику, логику и науку, политику и метафизику.

Воззрения Аристотеля в области естественных наук легли в основу средневековой схоластики, также их влияние прослеживается в философии эпохи Ренессанса, хотя в конечном счете их вытеснила физика Ньютона. В зоологии некоторые результаты его исследований признавались вплоть до XIX века. Труды Аристотеля включают самые ранние формализованные знания в области логики, которые в конце XIX века были включены в современную формальную логику. В метафизике аристотелизм оказал глубокое влияние на философскую и теологическую мысль исламской и еврейской традиций Средневековья, позже он проявился в христианской теологии, особенно в схоластических учениях Католической церкви. Хотя этика Аристотеля всегда имела большую важность, с появлением стратегии личной нравственности в государственном управлении к ней возник особый интерес.

Все аспекты философии Аристотеля продолжают активно изучаться. Хотя он написал много изящных трактатов и диалогов (Цицерон сравнивал его литературный стиль с «золотой рекой»), считается, что основная часть его трудов была безвозвратно утеряна, а до наших дней дошло не более трети его работ.

3. Гомер

В западной классической традиции особенно почитается великий эпический поэт Греции Гомер — автор «Илиады» и «Одиссеи». Эти эпопеи легли в основу западного литературного канона и оказали огромное влияние на всю историю литературы. Эпические поэмы Гомера играют роль, определяющую развитие греческой культуры, а самого Гомера называют учителем вся Греции.

«Илиада» и «Одиссея» много рассказывают о ценностях древних греков. Их герои олицетворяют честь, мужество и красноречие, как, например, Ахилл, собирающий свои войска. Вот уже почти три тысячи лет эпические поэмы Гомера вдохновляют писателей и художников по всему миру.

2. Сократ

Сократ был афинским философом, представителем классического периода. Он считается одним из основоположников западной философии. Сократ — таинственная фигура, преимущественно известная по рассказам классических писателей более поздних периодов, особенно его учеников (Платона и Ксенофонта), а также пьесам его современника Аристофана. Многие утверждают, что диалоги Платона — наиболее исчерпывающие произведения о Сократе и его идеях, из дошедших до наших дней.

Судя по изображению Сократа в диалогах Платона, он получил известность благодаря своему вкладу в область этики. Это тот платоновский Сократ, который дал свое имя концепции сократовской иронии и методу Сократа (эленхосу). Последний до сих пор является инструментом, часто используемым в широком диапазоне дискуссий. Также метод Сократа является одним из типов педагогики, суть которого заключается в следующем: задается ряд вопросов, но их цель — не только получить конкретные индивидуальные ответы, но также проникнуть в суть изучаемой темы. Платоновский Сократ также внес фундаментальный вклад в области эпистемологии и логики, более того, влияние его идей и суть подхода легли в основу большинства последующих направлений западной философии.

Один из последних комментаторов полагает, что Платон — идеалист, и представляет его как «идола, господствующую фигуру в философии, святого, пророка Бога Солнца, учителя, осужденного за свои учения как еретика».

1. Александр Великий

Александр III Македонский, известный также как Александр Великий, был королем Македонии, государства на севере Древней Греции. Он родился в Пелле (Греция) в 356 году до нашей эры. До 16 лет Александра обучал Аристотель. К тридцати годам он создал одну из величайших империй античности, которая протянулась от Ионического моря до Гималаев. В бою Александр был непобедим, а в историю он вошел как один из самых успешных полководцев.

Александр взошел на трон в 336 году до нашей эры, придя на смену своему отцу, Филиппу II Македонскому, после того, как тот был убит. После смерти Филиппа Александр унаследовал сильное королевство и искусную армию. Он получил звание генерала и пользовался своими полномочиями для осуществления захватнических планов своего отца. В 334 году до нашей эры он вторгся в Малую Азию, которая тогда находилась под контролем Персов. Эта борьба продолжалась десять лет. Персы были повержены в серии решающих боев, самими известными из которых являются битва при Исси и битва при Гавгамелах. Впоследствии он сверг персидского царя Дария III и полностью разгромил Персидскую державу. С того времени империя Александра протянулась от Адриатического моря до реки Инд.

Стремясь достичь «края света и Великого Моря», он вторгся в Индию в 326 году до нашей эры, но был вынужден отступить по требованию своих войск, уставших от бесконечных сражений и отказавшихся дальше следовать за царем. Александр умер в Вавилоне в 323 году, не воплотив в жизнь ряд своих планов (например, он собирался захватить Аравию). Уже после его кончины серия гражданских войн разрушила созданную им империю, а ее частями стали управлять диадохи (выжившие военачальники и наследники).

Наследие Александра включает порожденное его завоеваниями распространение культуры. Он открыл порядка 20 городов, которые получили его имя, самый известный из них — Александрия в Египте. Поселение греческих колонистов и, следовательно, распространение греческой культуры на восток дало начало новой эллинистической цивилизации, элементы которой просматривались и в традициях Византийской империи до середины XV века. Александр стал легендарной личностью, сопоставимой с классическим героем Ахиллом, и занял видное место в истории и мифологии греческой культуры, а также культур других стран. Он стал мерой, по которой военачальники всего мира оценивали себя, а военные академии до сих пор учат тактике на его примере.

А также почитайте:

Любовь у Платона, Аристотеля и неоплатоников • Arzamas

Расшифровка

Любовь сегодня является одной из главных ценностей человеческой жизни, культуры, она в центре наших общественных проблем. Наряду с публичным успехом или, скажем, богатством, к которому мы тоже стремимся, любовь, как считается, наполняет смыслом личную жизнь человека. Любви ищут, от неудовлетворенной любви страдают, любовь подвергают испытаниям и так далее. Причем у этого феномена есть выраженный гендерный перекос. Любовь (особенно в патриархальных, традиционалистских обществах) видится как сфера самоутверждения женщин. И часто для самих женщин любовь — это такая форма самореализации, особенно там, где для них затруднены публичные каналы самоутверждения. И, соответственно, такой важнейший институт, как семья, как считается, держится на любви как на такой аффективной базе. Соответственно, поскольку она аффективная, она рождает и напряжение, ведь любовь — это непростая страсть, непростая эмоция.

Надо сказать, что современный феминизм, с одной стороны, пытается преодолеть эту привязку гендера к любви; первые волны феминизма старались минимизировать эти разговоры, перевести сферу самоутверждения женщин в публичную плоскость. Сегодня многие феминисты задумываются о том, как переосмыслить любовь, как сделать ее более свободной, как сделать роль женщины в ней более активной, но тем не менее сохранить ее как важнейшую для женщины ценность.

Это такое введение со стороны нашей повседневной жизни, со стороны социологии. Из него уже ясно, что под любовью мы понимаем не половой акт, упаси господи, или даже сожительство двух и более людей, но понимаем некий нематериальный аффективный довесок, в котором никогда нельзя быть до конца уверенным. Поэтому жизнь в любви (как в нашем обществе, так, в общем-то, и в обществах прошлого) — это всегда вопросы «Люблю ли я?», «Любят ли меня?». Здесь никогда нет уверенности.

Почему так? Согласитесь, что в этой нашей системе ценностей частной жизни, в ее сосредоточенности на вот этом ускользающем аффекте любви есть как минимум что-то странное. И это странное сделало любовь ключевым философским и теологическим понятием западной интеллектуальной истории. В принципе, почти все философы в этой истории соглашались, что любовь есть похвальное, даже обычно вполне разумное стремление к добру, симпатия к другому человеку, влечение вообще к какой-то общественной жизни. Но почему все-таки для нас так важно избирательное стремление к одному индивиду и мы это стремление называем любовью? Ну хорошо, может быть, не к одному, может быть, к нескольким. Как правило, у каждого из нас несколько таких индивидов в течение жизни, но тем не менее это чувство избирательно. В любви есть вот это индивидуальное начало, и оно тоже нуждается в некотором объяснении. Если симпатия к другим людям — это однозначно что-то хорошее, то, как мы увидим, стремление к одному человеку может быть, наоборот, разрушительным для всего остального.

Симпатия — это прекрасно, но зачем обязательно испытывать страсть? Зачем стулья ломать? И, более того, почему для этой ломки стульев выбрана прежде всего половая страсть? Почему в нашей цивилизации так проблематично и так сверхценно удовлетворение этой, конечно, очень важной, но лишь одной из физиологических наших потребностей?

Эти вопросы, я думаю, себе задавал каждый, и, чтобы на них ответить, я вас приглашаю обратиться к интеллектуальной истории, к философии и с этой точки зрения разобраться, почему же любовь стала таким центром, важным для нашей культуры.

Вообще, термин «любовь» — не единственное слово для обозначения самого феномена, о котором мы говорим. Это понятие на редкость богато всякими синонимами, которые его обозначают. Я бы сказал, тут десятки близких между собой слов, которые относятся к любви. В нашем языке — «любовь», «симпатия», «дружба», «страсть». У древних греков, с которых, в общем-то, начинается наша системная интеллектуальная история, тоже было много слов, но прежде всего они различали «эрос» и «филию». Слово «эрос» означает, как можно догадаться, прежде всего половую любовь, но как раз не обязательно избирательную. Стихия эроса охватывает, в общем-то, всех. Мы знаем о боге Дионисе и о дионисийских празднествах. Собственно, богиня эроса — это Афродита, ей тоже были посвящены различные мистические культы. Эрос был очень важен для древних греков. Но, кроме того, у них было слово «филия», которое тоже нам хорошо знакомо, но входит в разные слова типа «филология», «философия», то есть, как ни странно, связано с наукой или с хобби (например, «филателия»). Но есть, скажем, и зоофилия, то есть половой аспект снова возникает. Но по-гречески «филия» — это все-таки было что-то не такое фундаментальное, тяжелое, как эрос, это более спокойное чувство, которое связывало людей. И было еще одно слово, которое потом приобретает значимость, — это слово «агапэ», которое означает, грубо говоря, более духовное, душевное отношение к другому человеку, иногда даже поклонение вышестоящему.

Наш русский корень «люб» отсылает к похвале, к словесной формуле принятия, то есть прежде всего ты говоришь: «Я тебя люблю». Вокруг этих слов вертится, собственно, сам феномен, и в языке это очень видно. Не только в русском: в немецком тот же самый корень. И в то же время в использовании этого слова есть элемент воли. Любовь — это то, что ты выбрал. Здесь есть момент произвола, отсюда слово «любой». Любой — это тот, кого мы произвольно любим, предпочитаем, и, в принципе, могли бы любить кого-то другого. Вот этот момент выбора, избирательности — он в русском слове «любовь» есть, в отличие от некоторых других языков. Шире говоря, в нем не только похвала или поклонение богам, но и свобода, некоторая бурная стихия, которая не призвана отчитываться нам же о своих выборах, а превосходит свои случайные объекты. То есть, поскольку любовь выбирает любого, в общем-то, понятно, что любовь важнее, чем тот, кого мы выбрали. Это, как мы знаем по опыту, часто действительно так.

Любовь — это с самого начала, конечно, страсть, аффект, passio, то есть пассивное переживание. Сама ценность вообще какой-либо страсти далеко не бесспорна. И были в истории периоды рационализма, когда любая страсть ставилась под вопрос как что-то, что мешает нашему разуму и свободной воле. Это и стоицизм, например, в Древней Греции; в XVII веке — это классицизм (например, известная французская драма — Расина, Корнеля, где речь идет, в частности, об обуздании чувств). Это немецкая ситуация времен Канта или известное всем викторианство XIX века. То есть вообще довольно часто люди не только любовь, но и всю излишне сильную эмоциональную жизнь стараются минимизировать. Но это довольно сложно сделать. И при этом как раз любовь в ее очищенном, более возвышенном виде даже в эти периоды была более-менее приемлемой.

И далеко не во все периоды западная культура была столь пуританской. В начале истории философии древнегреческий философ Платон, основатель философии как дисциплины, прославился своим учением о сверхчувственных, внечувственных истинах, о бессмертной душе, о морали, которая должна быть для человека его внутренней сущностью. Поэтому в вульгарной мифологии возникло представление о некой платонической, якобы не физиологической любви. Все слышали, наверное: «платоническая любовь». Но этот термин никакого отношения к учению Платона как раз не имеет. Потому что Платон очень много в своих «Диалогах» пишет как раз о телесной любви, половой. Не говоря уж о том, что эта практика была вообще достаточно общепринятой. Школа Сократа и потом Платона была во многом построена на гомосексуальной эротике. Конечно, сама по себе эротика была недостаточна и даже мешала постижению научной истины. Однако Платон говорит, что в какой-то момент любовь, страсть все равно необходима для того, чтобы воспарить к возвышенным истинам. Так, например, в диалоге Платона «Федр» Сократ и его современник, крупный ритор Лисий, соревнуются в похвалах Эросу. И оказывается, что Эрос двояк: один конь Эроса везет нас вниз, в сферу тяжелой материальной любви, нежности к вещам, а другой поднимает ввысь, наоборот, отталкивается от материи и подпрыгивает к небесным ярким, кристальным очертаниям мира как мира форм. Но и то и другое своего рода любовь. Без страсти, без любви, говорит Платон, ты не перейдешь в сферу бесстрастного, в сферу сугубо очевидного и разумного. В этом есть такой парадокс, то, что мы бы сегодня назвали диалектикой.

В другом диалоге Платона, «Пир», героиня Диотима рассказывает целый миф о том, как людей разделили на две половинки и эти половинки (мужчина и женщина, например) стремятся вновь объединиться, отсюда — любовь. То есть любовь — это страсть к восстановлению единства, которое уже когда-то было. Это дух всеобщего единения. И за этим единением, конечно, стоит опять же не только половая любовь (половая любовь в данном случае — это символ), а единое как таковое, единство как метафизический принцип. И это так и останется в западной философии: любовь будет пониматься как страсть к единству. А единство — это один из высших метафизических принципов на протяжении всей нашей интеллектуальной истории, основной метафизический принцип научного мышления вообще. Потому что, чтобы что-то понять, нужно это прежде всего собрать воедино. При этом любовь не только собирает воедино разрозненные части, вот эти самые половинки, но она и выделяет вещь или, скажем, индивида как специфический предмет, делает из просто вещи личность. Отсюда ее избирательность. Грубо говоря, где единство, там всегда есть и одиночество, выделение, выявление. Кажется, что любовь распадается на принцип просто симпатии и на принцип избирательности, но на самом деле это две стороны феномена единства.