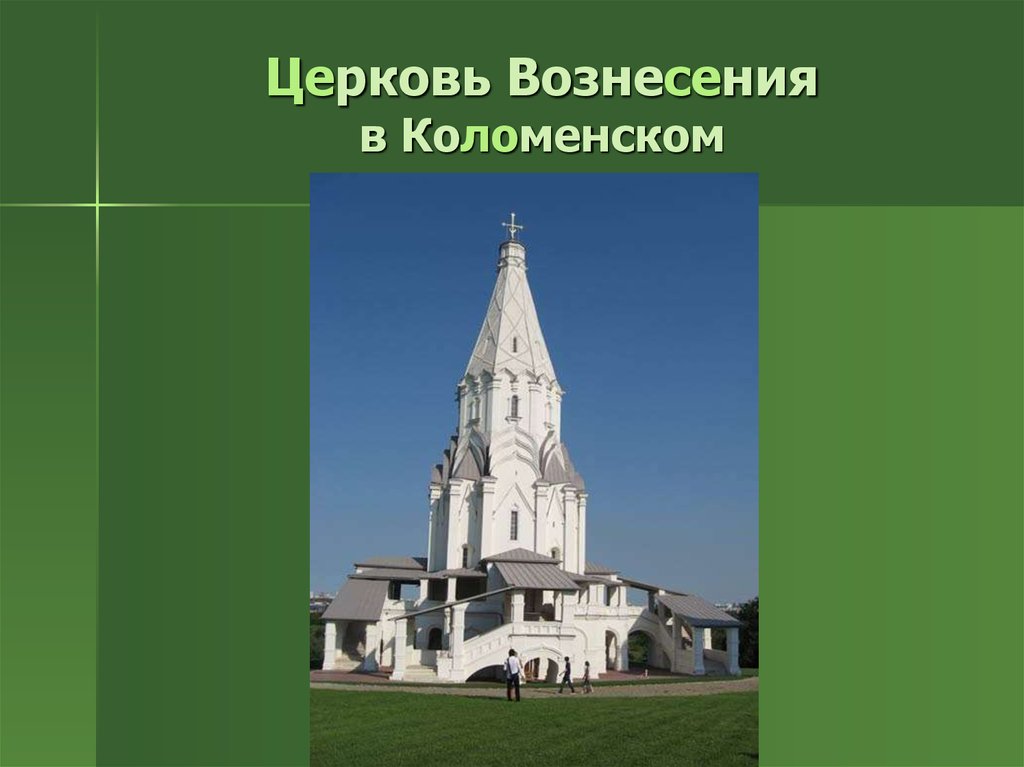

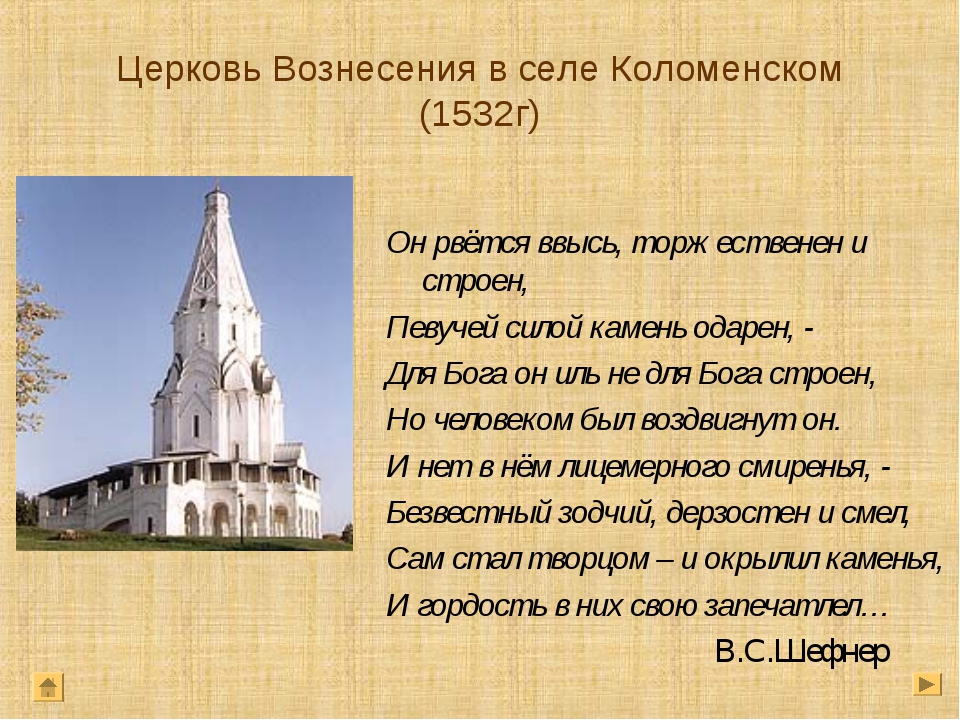

Церковь Вознесения в Коломенском: история, архитектор, фото, интересные факты

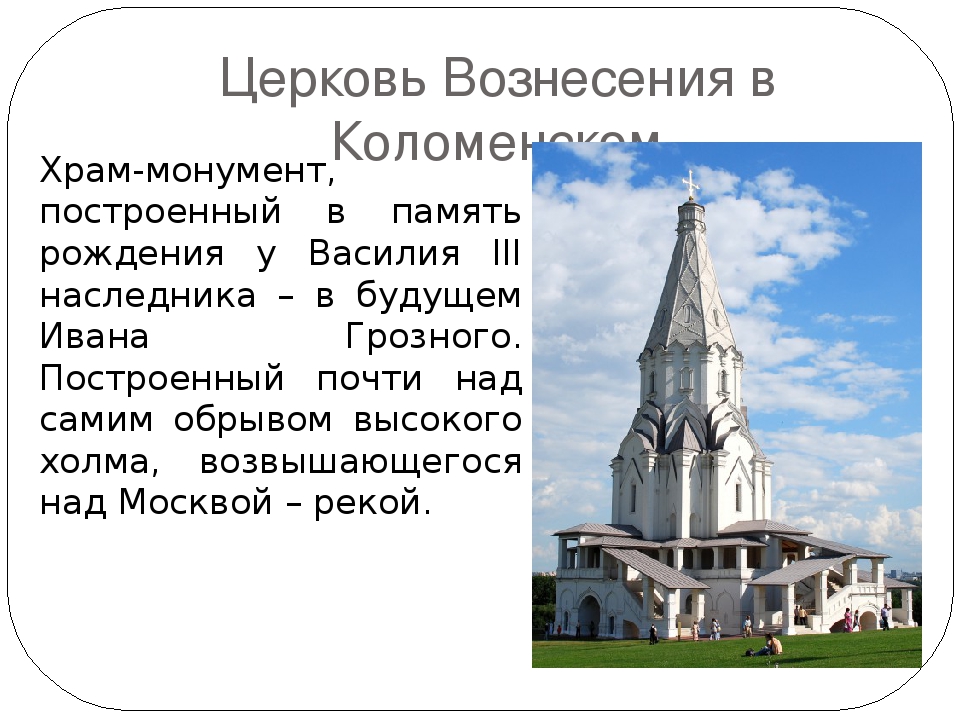

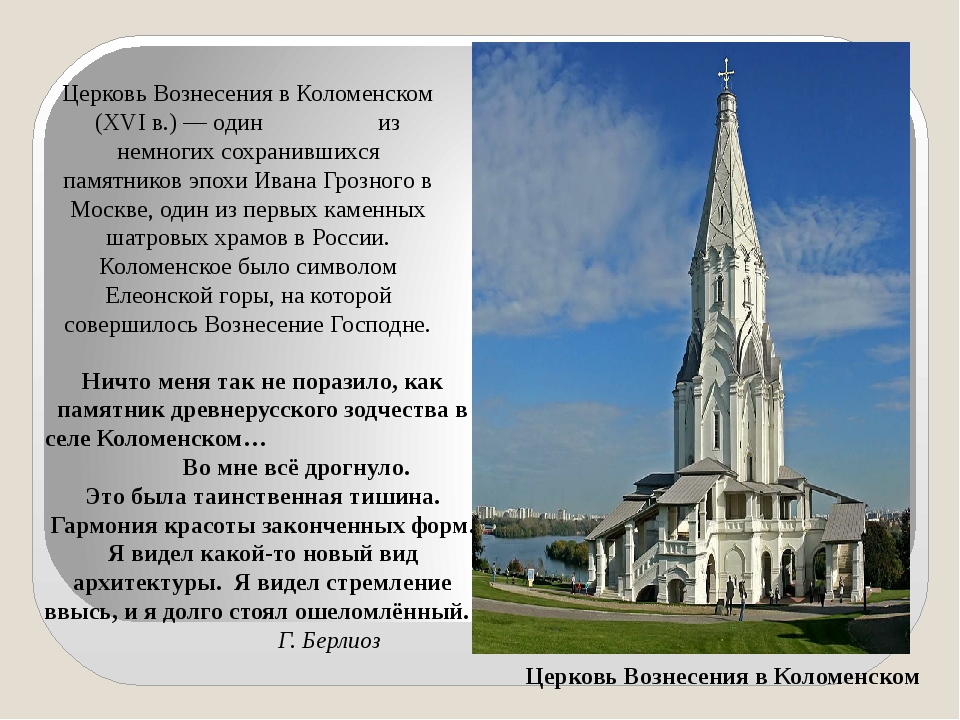

Памятник всемирного наследия, Церковь Вознесения в Коломенском несет через века свою культурную и духовную значимость и является настоящим шедевром архитектуры известным на весь мир. Это один из первых храмов шатрового зодчества, доказывающий своим великолепием и оригинальностью, бескрайние возможности человека.

Грех московского правителя

В 1525 году Великий князь Московский Василий III, портрет которого приведен выше, насильно постриг в монахини свою первую жену Соломонию Сабурову, а год спустя повел под венец дочь литовского князя Елену Глинскую. Хотя у такого поступка была веская причина – бесплодие Соломонии, лишавшее княжество законного наследника престола, по церковным канонам сие деяние считалось великим грехом, подобным двоеженству.

То ли Господь прогневался на князя и затворил чрево его новой супруги, то ли отвергнутая жена прокляла его, но в первые годы брака, детей у новой пары не было. Не помогла и двухгодичная епитимья, наложенная на него митрополитом для очищения от греха. Отчаявшийся супруг решил возвести дивную церковь Вознесения в Коломенском – подмосковном селе, где помещались его княжеские хоромы, и которое он уже не раз украшал храмами. Этим благочестивым деянием надеялся он умилостивить Бога, и вымолить долгожданного сына.

Не помогла и двухгодичная епитимья, наложенная на него митрополитом для очищения от греха. Отчаявшийся супруг решил возвести дивную церковь Вознесения в Коломенском – подмосковном селе, где помещались его княжеские хоромы, и которое он уже не раз украшал храмами. Этим благочестивым деянием надеялся он умилостивить Бога, и вымолить долгожданного сына.

Как добраться на машине

Чтобы добраться до храма Вознесения из центра Москвы, следует:

- через Китайгородский проезд выехать на Москворецкую набережную;

- двигаться вдоль Москвы реки до разделения Крутицкой набережной на Крутицкую и Симоновскую;

- в месте разветвления повернуть на Симоновскую набережную;

- повернуть налево на улицу Восточную;

- через улицу Восточную выехать на Велозаводскую улицу, которая в дальнейшем перейдет в проспект Андропова;

- по проспекту Андропова доехать до Каширского шоссе и развернуться на развязке около улицы Каспийской;

- повернуть на улицу 1-я Дьяково Городище и оставить автомобиль на въезде в музей-заповедник.

Далее нужно следовать до храма пешком. Длина пути – около 20 км, однако с учетом пробок преодолеть его можно только за 45-50 мин.

Чтобы приехать в Коломенское из самого загруженного аэропорта Москвы Шереметьево, необходимо:

- добраться до МКАД по трассе М-11;

- двигаться прямо по Зеленоградской улице;

- повернуть направо на Дмитровское шоссе;

- Повернуть направо на улицу Новая Башиловка;

- двигаясь прямо, достичь 3-го кольца;

- с 3-го кольца съехать направо на Варшавское шоссе;

- съехать с Варшавского шоссе на Каширское;

- развернуться на развязке и оставить машину около входа в Московский музей-заповедник.

Расстояние, которое придется преодолеть от Шереметьево до Коломенского, составляет около 50 км. На это уйдет примерно 1,5 часа времени.

Приезд итальянского мастера

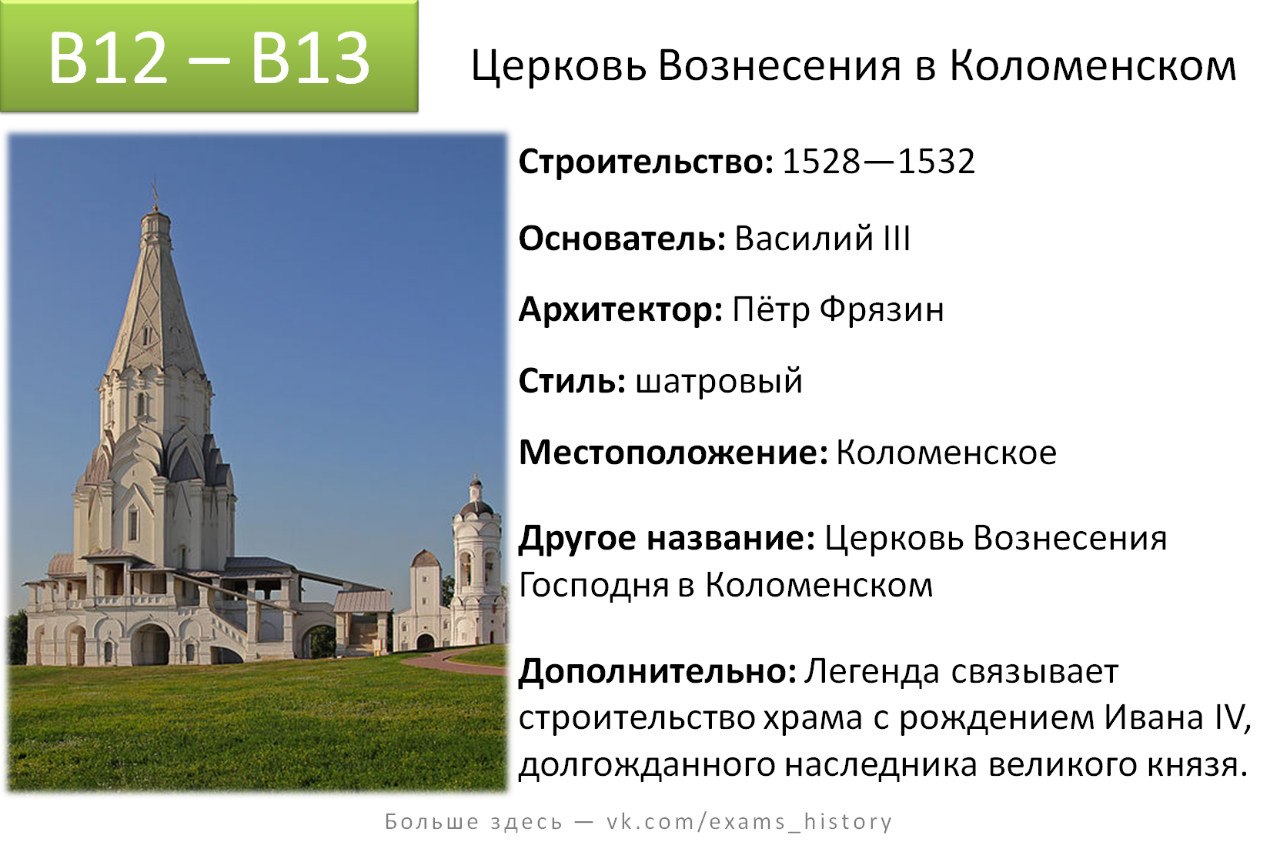

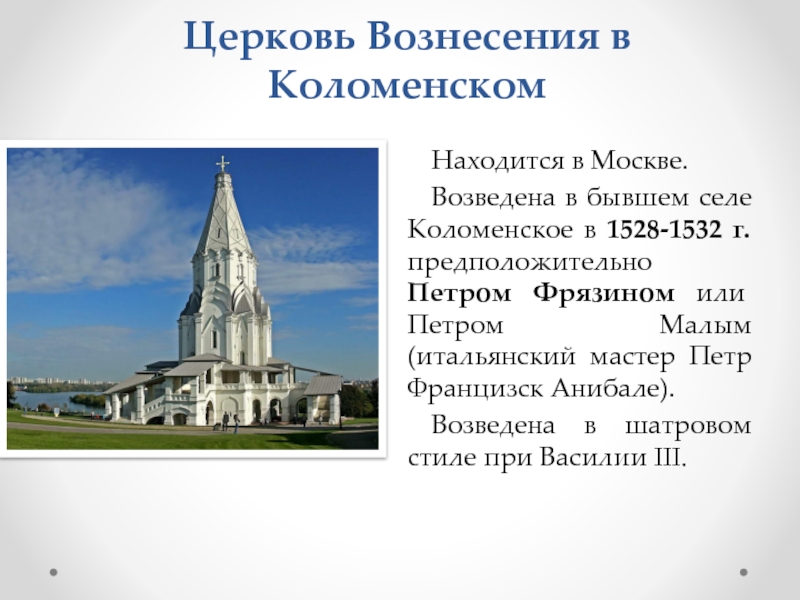

В историю Москвы первая половина XVI века вошла, как эпоха «великих строек», произведенных итальянцами, выписанными в Россию. Они украсили столицу выдающимися архитектурными памятниками. Не отступил Василий III от сложившейся традиции и в этот раз. Обратившись лично к Папе Римскому Клименту VII, он уговорил его отпустить в Москву известного в то время итальянского зодчего Анибале, которому и намеревался поручить строительство церкви Вознесения в Коломенском. Архитектор прибыл в Россию летом 1528 года.

Они украсили столицу выдающимися архитектурными памятниками. Не отступил Василий III от сложившейся традиции и в этот раз. Обратившись лично к Папе Римскому Клименту VII, он уговорил его отпустить в Москву известного в то время итальянского зодчего Анибале, которому и намеревался поручить строительство церкви Вознесения в Коломенском. Архитектор прибыл в Россию летом 1528 года.

Сам же Великий князь в это время отправился вместе с молодой женой Еленой в многомесячное паломничество по монастырям, ставя перед образами пудовые свечи, и вымаливая у Господа сына-наследника.

Престольные праздники

Престольным праздником храма Вознесения является день Вознесения Христова – это 40-й день после Пасхи. Воскреснув, Иисус находился на земле именно столько дней, после чего вознесся на небеса. Праздник относится к двунадесятным, то есть входит в число 12-и самых почитаемых православными христианами дней.

Поскольку дата события отсчитывается от дня Пасхи, то она ежегодно меняется. Однако праздник Вознесения всегда выпадает на четверг. Верующие отмечают событие в течение 10-и дней: 1 день занимает предпраздничная подготовка, 1 день – сам праздник и 8 дней – попраздненство.

Однако праздник Вознесения всегда выпадает на четверг. Верующие отмечают событие в течение 10-и дней: 1 день занимает предпраздничная подготовка, 1 день – сам праздник и 8 дней – попраздненство.

Традиционно в этот период соблюдаются следующие обычаи:

- сельские люди водят хороводы для богатого урожая;

- женщины готовят выпечку, начиненную зеленым перьевым луком, и хлебные лепешки;

- обязательно подается милостыня всем просящим.

По народным приметам считается, что в день Вознесения Господня начинается переход от весны к лету. В этот день нельзя мусорить на улице, плеваться. На праздник Вознесения принято ходить в гости друг к другу. Вечером деревенские жители собираются и разжигают большой костер.

Поправки к первоначальному проекту

Место для строительства церкви было выбрано на крутом берегу Москвы-реки, вблизи бившего из земли чудодейственного ключа. Это в полной мере соответствовало и русским православным традициям, и канонам, изложенным в итальянских богословских трактатах.

Первоначальный макет церкви Вознесения в Коломенском, краткое описание которого сохранилось до наших дней, разительно отличается от ее окончательного варианта. Дело в том, что преступая к работе, Анибале не планировал создания высокой подклети – нижнего хозяйственного этажа, отчего все оно должно было быть ниже и приземистей. Кроме того, он намечал строительство боковых приделов и звонницы расположенной в западной части здания. Осенью 1528 года соорудили фундамент, соответствующий данной планировке здания.

Однако стало очевидным, что при такой конструкции церковь не будет видна со стороны чудодейственного родника, так как ее закроет крутой выступ берега. Это являлось серьезным упущением, поскольку нарушалась зрительная связь со святым местом.

Пришлось срочно переделывать весь проект. Для лучшей обзорности церкви, решили поднять ее на высокий подклет. Благодаря новому проекту церковь Вознесения в селе Коломенском стала хорошо видна со всех сторон, но архитектору пришлось отказаться от возведения ее боковых приделов и звонницы. После соответствующей переделки фундамента работы были продолжены.

После соответствующей переделки фундамента работы были продолжены.

Современное состояние памятника

Памятная монета Банка России

Серьёзное опасение вызывает состояние памятника, стоящего на оползневом берегу. В 1970-е годы под видом укрепления берега строили бетонную набережную для повышения уровня воды в целях судоходства, засыпали грунтом древние родники. Берег заболотился, образовались промоины на 2 метра выше родников. Наиболее крупные оползни под церковью Вознесения произошли в 1981 и 1987 годах. Вместо серьёзного изучения оползневого берега и противооползневых мероприятий в конце 1980-х противооползневое наблюдение было ликвидировано.

Весь объём церкви Вознесения расколот осевыми трещинами на четыре блока (по наблюдениям архитекторов Б. Н. Засыпкина в 1914—1916 годы и архитектора С. А. Гаврилова в 1970—1990-е годы). Вместо серьёзного изучения состояния памятника решили залицевать трещины кирпичом. По сведениям главного архитектора музейного объединения О. Ягунова в 2003—2007 годах для перелицовки было использовано 40 тысяч штук кирпича. Со слов О.Ягунова, самоцелью восстановление первоначального облика не было; так, например, крыши над галереями сохранили, открытыми делать не стали.[7]. Вся информация о работах на церкви Вознесения за 2001—2007 годы полностью закрыта. Научные исследования церкви генпроектировщиком ЦНРПМ были перепоручены фирме КРЕАЛ.

Со слов О.Ягунова, самоцелью восстановление первоначального облика не было; так, например, крыши над галереями сохранили, открытыми делать не стали.[7]. Вся информация о работах на церкви Вознесения за 2001—2007 годы полностью закрыта. Научные исследования церкви генпроектировщиком ЦНРПМ были перепоручены фирме КРЕАЛ.

Деревянные конструкции крыш над папертями (использованные от разобранных коломенских дворцов) были полностью уничтожены при последней реставрации в 2002—2005 годы без необходимого исследования и фотофиксации.

Рождение наследника

Усердие строителей церкви и многомесячные паломничества княжеской четы не пропали даром. В начале 1530 года княгиня обрадовала мужа долгожданным известием. С этого времени начались приготовления к появлению на свет долгожданного наследника. Им стал будущий царь Иван III Васильевич, получивший за свои кровавые деяния титул Грозного. Похоже, что именно в нем воплотилось проклятие, посланное несчастной Соломонией из монастырской кельи, в которую ее насильно заточил бывший супруг.

Коснулись общие хлопоты и работ, производившихся в Коломенском. Церковь Вознесения на этом этапе вновь претерпела ряд изменений в своей планировке. По желанию князя в ней было оборудовано «царское место», не предусмотренное ранее. Оно представляло собой белокаменное овальное основание, вмонтированное в настил паперти. Для размещения примыкавшей к нему резной спинки пришлось сделать глубокую выемку в уже готовой к тому времени внутренней стене здания. Спустя почти три столетия, в 1836 году по проекту архитектора Е. Д. Турина над «царским местом» был установлен объемный герб России.

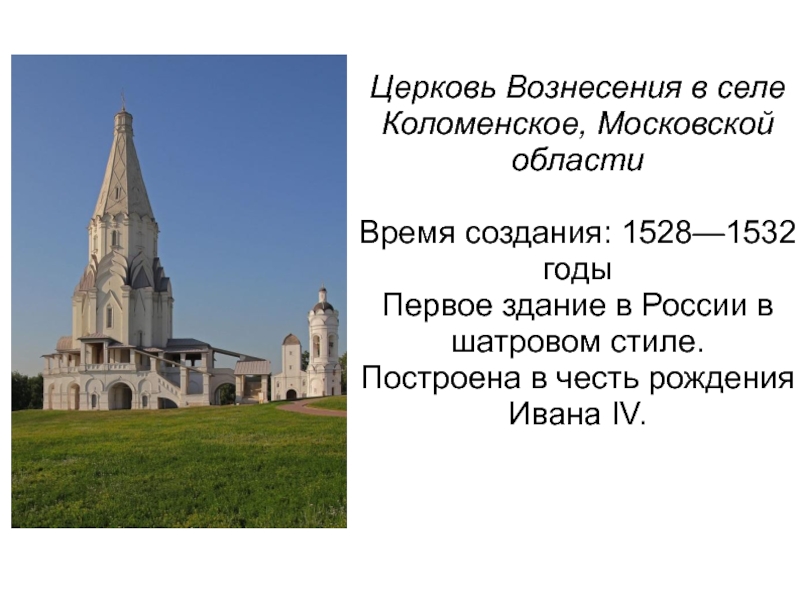

Праздничный пир и смерть Василия III

Строительство церкви Вознесения в Коломенском было завершено в 1532 году, когда юному Ивану – сыну и наследнику Великого князя Василия III, едва исполнилось два года. Освящал ее особо близкий ко двору князя человек – епископ Коломенский Вассиан (Топорков), приходившийся племянником преподобному Иосифу Волоцкому. Великий князь на радостях одарил церковь богатыми дарами в виде драгоценных сосудов и золотых риз для икон. В Коломенском устроили праздничный пир, продолжавшийся три дня. Однако жизнь царя уже была на исходе.

В Коломенском устроили праздничный пир, продолжавшийся три дня. Однако жизнь царя уже была на исходе.

Епископ Вассиан в декабре 1533 года исповедовал и причащал царя Василия на смертном одре. Как полагают современные исследователи, он умер от онкологического заболевания. После него власть перешла к малолетнему сыну.

По свидетельствам современников, Иван Грозный любил бывать в Коломенском.Церковь Вознесения, ставшая воздаянием Богу за его рождение, была чрезвычайно близка государю. Он не жалел средств для ее украшения. Особенно по сердцу ему был вид, открывавшийся с высокой галереи. С нее он обозревал построенный им в селе «увеселительный дворец», не сохранившийся до наших дней, но многократно упоминаемый в исторических документах.

Режим работы музеев в церкви Вознесения в 2020 г.

Музеи и выставки усадьбы закрыты для посетителей с 17 марта до 10 апреля 2020 года в связи с мероприятиями по борьбе с распространением коронавируса.

- В летний период (с 1 апреля по 30 сентября) Ежедневно, кроме понедельника и пятницы, с 10:00 до 18:00

- По пятницам с 11:00 до 19:00

- Понедельник — выходной день

- С вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00

Легенды, связанные с Вознесенской церковью

Село Коломенское занимало важное место в жизни Ивана Грозного. Здесь он формировал полки для покорения Казанского ханства. Известно, что окрестности села были излюбленным местом его охоты. Реальная жизнь царя дала толчок появлению многих легенд, связанных с ним и с церковью Вознесения в Коломенском. Интересные факты, получившие документальное подтверждение, чередуются в них с явным вымыслом. Например, уже несколько столетий волнует любителей истории рассказ о том, что в тайных подземельях, вырытых при строительстве церкви, до сих пор хранятся несметные богатства, вывезенные Иваном Грозным из разоренного Новгорода.

Здесь он формировал полки для покорения Казанского ханства. Известно, что окрестности села были излюбленным местом его охоты. Реальная жизнь царя дала толчок появлению многих легенд, связанных с ним и с церковью Вознесения в Коломенском. Интересные факты, получившие документальное подтверждение, чередуются в них с явным вымыслом. Например, уже несколько столетий волнует любителей истории рассказ о том, что в тайных подземельях, вырытых при строительстве церкви, до сих пор хранятся несметные богатства, вывезенные Иваном Грозным из разоренного Новгорода.

Некоторые исследователи полагают, что там же спрятана и его знаменитая библиотека, которую уже давно и безуспешно разыскивают тысячи охотников за кладами. Их не пугает даже проклятие, которое, согласно легенде, наложено царем. Оно гласит, что каждый, приблизившийся к его фолиантам, неминуемо ослепнет. Впрочем, еще ни у кого не было случая подтвердить или опровергнуть это утверждение.

Как доехать на общественном транспорте

До Коломенского можно добраться 4-мя видами общественного транспорта:

- на метро до станции Коломенская или Каширская;

- на автобусах маршрутов 263, 291, 299, 608, 701, 901;

- на троллейбусе №67;

- на маршрутном такси №608м.

Если ехать на любом из наземных видов транспорта, выходить следует на остановке «Музей Коломенское».

Храм, устремленный ввысь

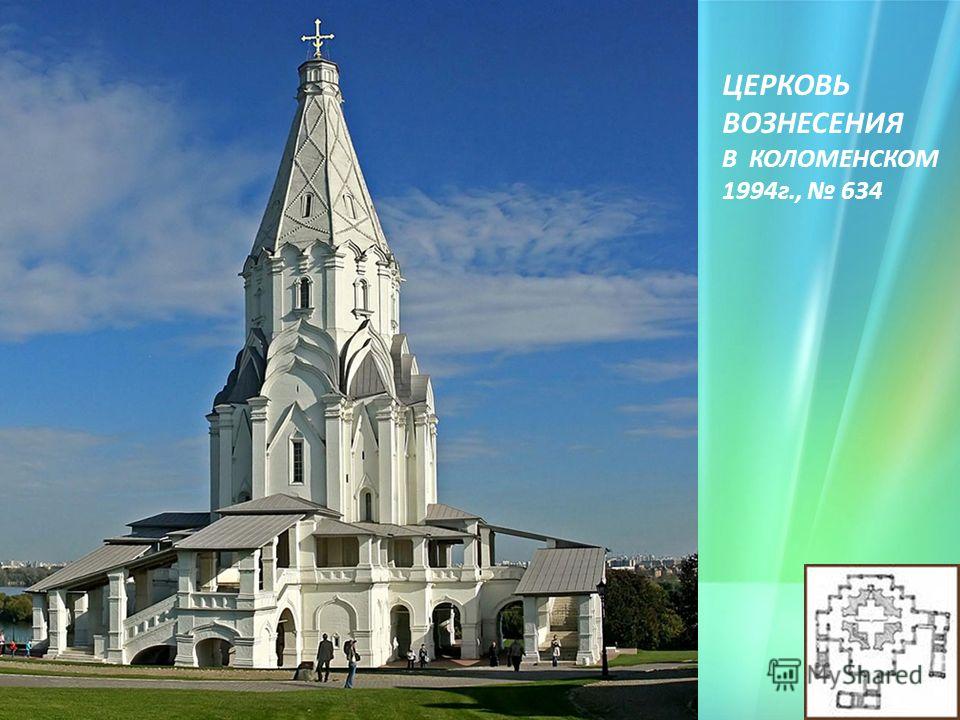

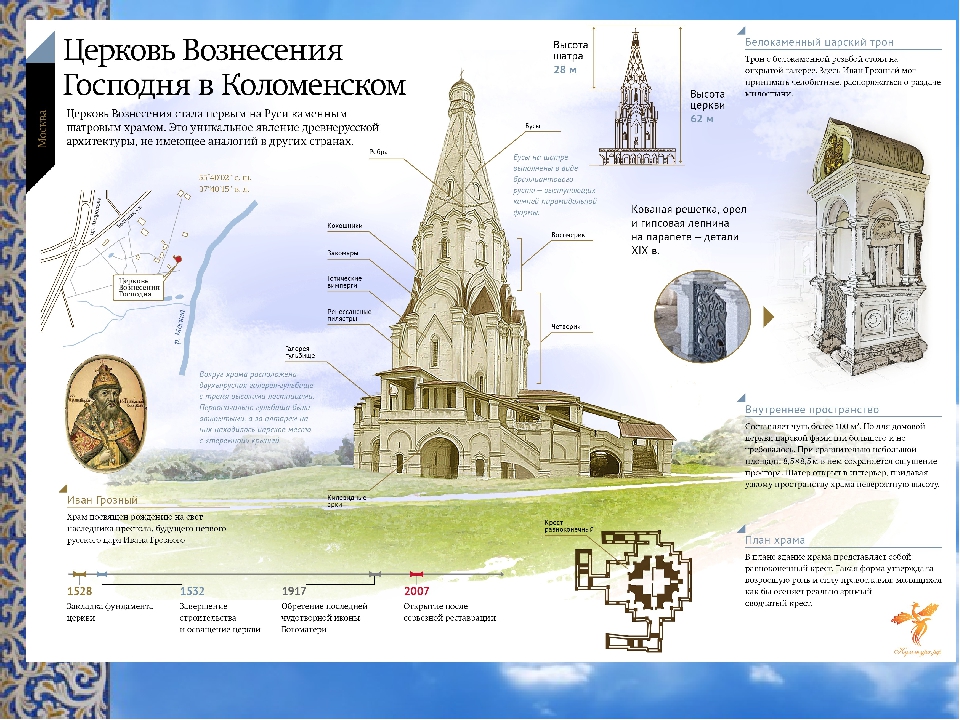

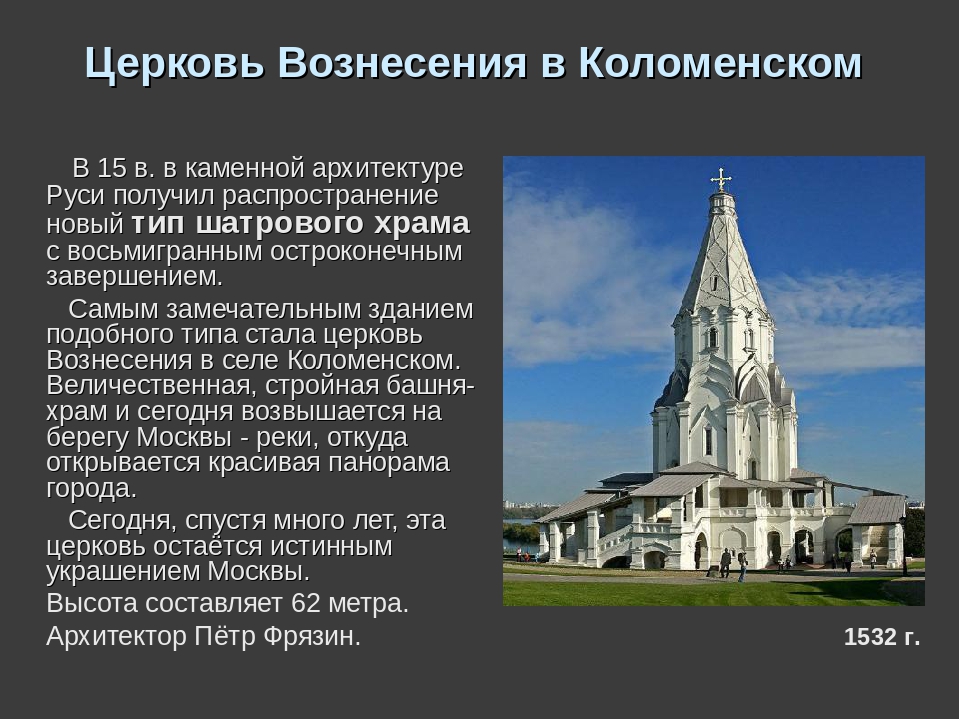

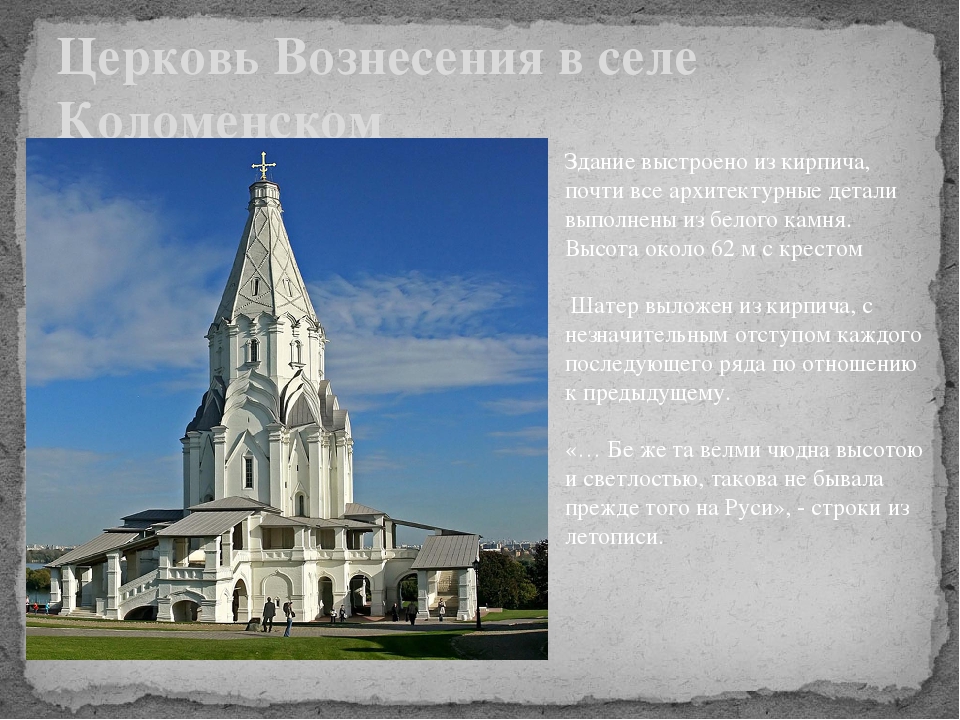

Церковь Вознесения в Коломенском, фото которого представлены в статье, является уникальным архитектурным памятником, символизирующим Елеонскую гору, с которой некогда вознесся Иисус Христос. Даже при беглом взгляде она поражает своим устремлением ввысь. Именно с нее в России берет начало строительство каменных шатровых церквей.

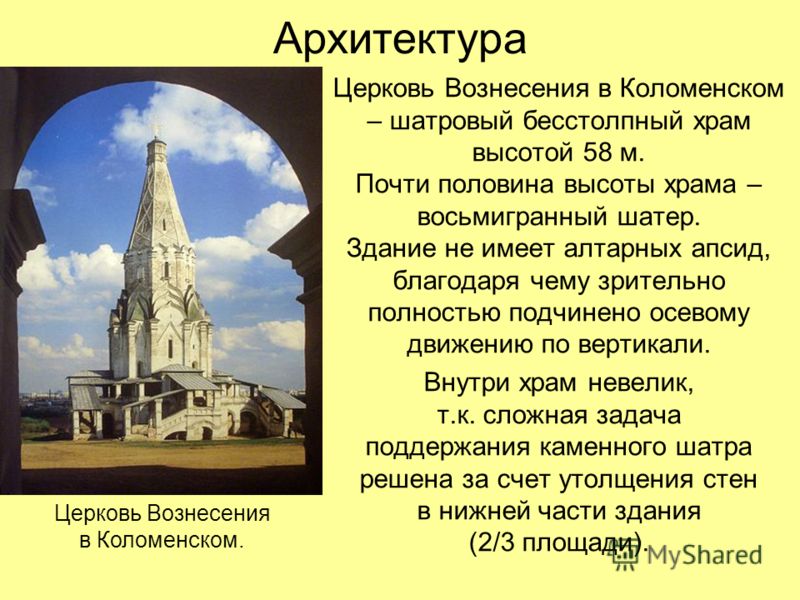

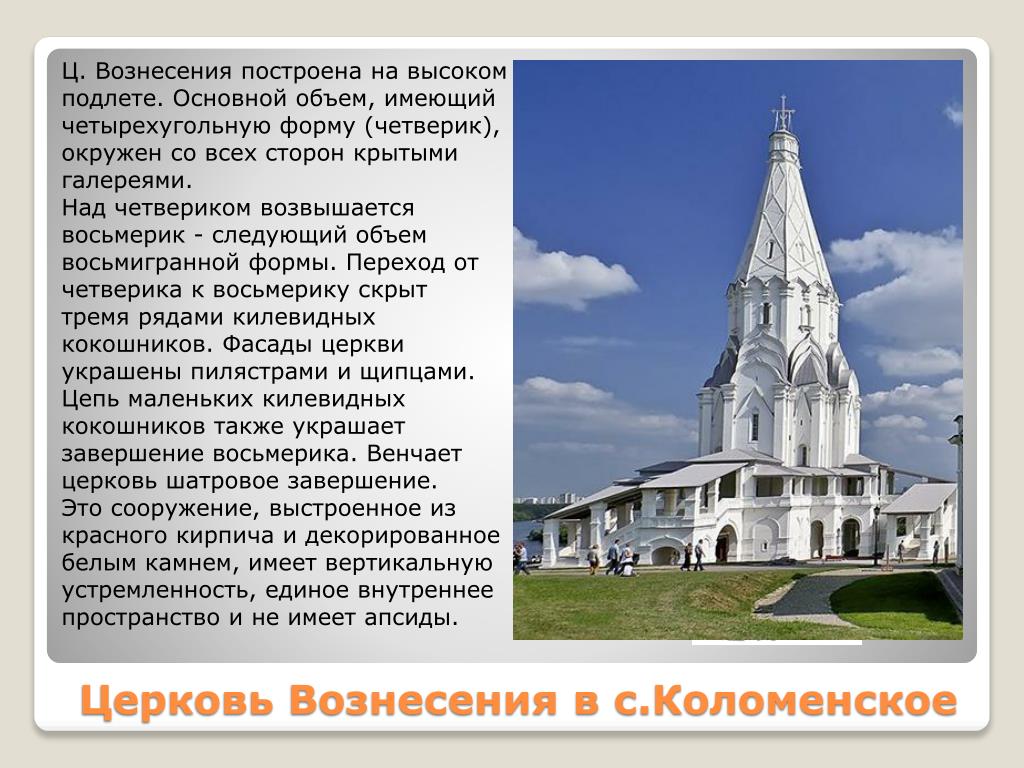

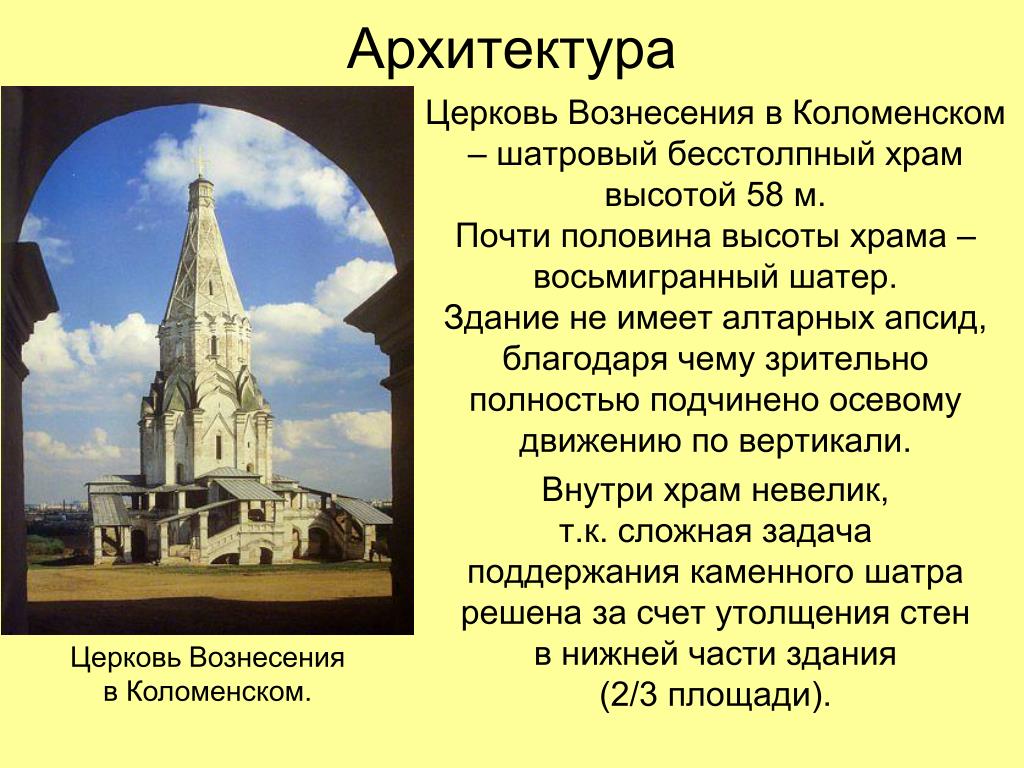

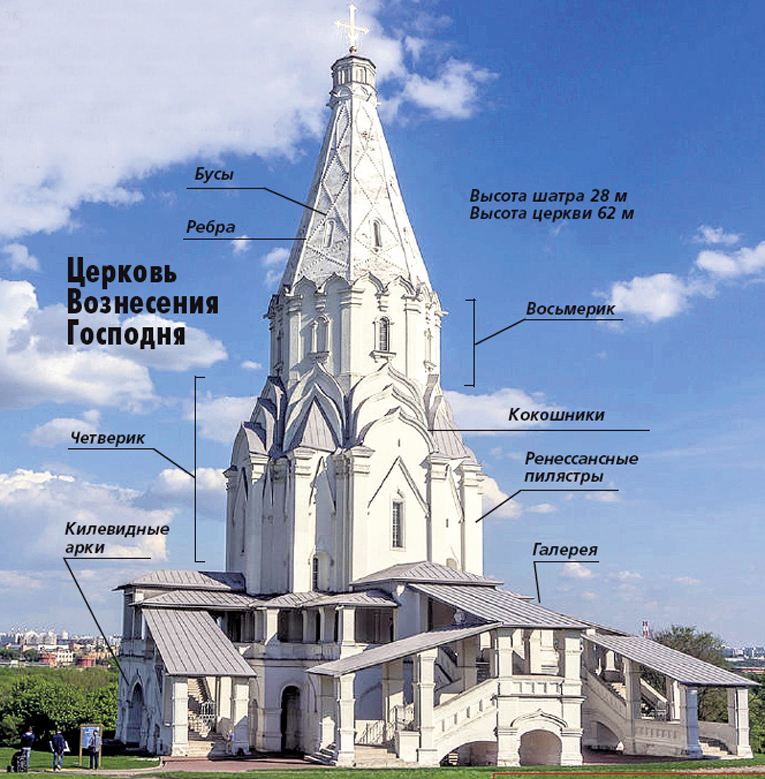

Наряду с шатром, который является основным элементом архитектурной композиции, столь удивительный «летящий» эффект удалось достичь благодаря пристенным пилонам – вытянутым вверх элементам конструкции, придающим стенам дополнительную прочность. Сложенная из оштукатуренного кирпича, и являющая в плане равноконечный крест, церковь украшена богатым декоративным убранством, что придает ей изысканный вид. Общая высота сооружения равна 62 метра. При сравнительно небольшой площади внутреннего помещения, не превышающей 100 м², отсутствие колонн создает впечатление простора.

Внутреннее убранство

Внутренний интерьер храма Вознесения не столь богат и изыскан, как наружная отделка. Стены помещения просто выкрашены в белый цвет. В углах стены имеют массивные выступы в виде колонн. Половина окон имеет угловое расположение на четверике, другая половина находится на гранях шатровой части. Напольное покрытие составлено из черной и коричневой керамической плитки треугольной формы.

До наших времен не дошли украшавшие стены росписи и старинный иконостас. Сейчас можно увидеть только элементы опорной конструкции, на которой он держался. Однако в церкви имеется современный иконостас, установленный в 2007 г. и освященный в 2008 г. Он воссоздан по образцу XVI в.

Храм выделяется на фоне других подобных построек своим просторным подклетом. Сейчас он занят постоянной экспозицией, повествующей об истории храма Вознесения. Внутренне помещение храма имеет площадь 8,5х8,5 м. Несмотря на малые размеры, комната выглядит светлой и просторной благодаря большой высоте шатра и обилию окон.

https://youtu.be/kaeGr8XgMOw

Сочетание двух архитектурных стилей

Давая характеристику церкви Вознесения в Коломенском, нельзя оставить без внимания двухъярусную «галерею-гульбище», к которой ведут три лестницы, придающие ей своеобразный вид. Они являются весьма характерным элементом русского средневекового зодчества. Кроме того, архитектор Анибале при составлении проекта использовал ряд элементов, характерных для эпохи Возрождения.

Это пилястры (вертикальные выступы стен), увенчанные капителями, и готические вымперги, представляющие собой остроконечные арки, более характерные для католических храмов. Однако у зрителя никакого ощущения чужеродности не возникает, так как все элементы удачно сочетаются с рядами килевых арок, выполненных в традиционном московском стиле.

Церковь Вознесения в Коломенском была построена с использованием элементов как русского, так и западно-европейского стилей. Объединив в себе эти два художественных направления, она явила миру неповторимый архитектурный шедевр.

Архитектурные особенности храма Вознесения в Коломенском

Автор статьи — архитектор Екатерина Ерзовская. Заметка написана специально для нашей интернет-страницы и публикуется по случаю Престольного праздника храма Вознесения в Коломенском.

«Бе же церковь та велми чюдна высотою и красотою и светлостию, такова не бывала прежде сего на Руси» — писал о церкви Вознесения летописец.

Церковь Вознесения в Коломенском. 1960-е годы. Вид, близкий к первоначальному

История его создания весьма примечательна. В 1527 году истек срок двухлетней епитимии, наложенной на Великого князя Василия III из-за двоежёнства. Епитимия была наложена из-за развода с Соломони́ей Сабуровой*, так и не подарившей царю наследника и его нового брака с Еленой Глинской. За скандальные меры, предпринятые Великим князем ради того, чтобы иметь наследника, всё же совесть его не могла не беспокоить. Следовало и внешне загладить вину за нарушение приличий.

О начале строительства церкви Вознесения документальных свидетельств нет. Но завершилось оно в 1532 году, об этом есть краткое упоминание в летописи: «Того же лета (1532) свершена бысть в Коломенском церьковь камена Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа». Храм был освящён 3 сентября того же года митрополитом всея Руси Даниилом в память праздника Вознесения Господня. Летопись упоминает о трёхдневном пиршестве по этому случаю. Присутствовали Великий князь, митрополит Даниил и многочисленные гости.

Ф. Я. Алексеев. Коломенское

Место для церкви Вознесения было выбрано на высоком правом берегу Москвы-реки. Существует версия, что этот холм находился на таком же расстоянии от Кремля, как и Елеонская гора от древней части Иерусалима. Именно на Елеонской горе свершилось Вознесение Спасителя.

Существует версия, что этот холм находился на таком же расстоянии от Кремля, как и Елеонская гора от древней части Иерусалима. Именно на Елеонской горе свершилось Вознесение Спасителя.

Личность архитектора, построившего храм, до сих пор остается предметом дискуссий. Некоторые исследователи (И. Е. Забелин, Подключников) считают, что это был русский мастер, скорее из Пскова, чем из Москвы. Но другие (К. К. Романов, Н. Н. Воронин и др.) полагали, что зодчий был выходцем из Западной Европы и состоял на русской службе. Сейчас бытует гипотеза об авторстве итальянского зодчего Пьетро Аннибале, или, как его называли в русских источниках, Петро́ка Мало́го***, который является автором также храма в честь Воскресения Христова в Кремле и стен Китай-города в 30-х — 40-х годах XVI века.

Пилястры с резными капителями и треугольные арки-вимперги между ними. Фото А. Чеботаря

В то же время, свободное обращение с ордером, сочетание ренессансных и готических элементов и русифицированных мотивов, говорит в пользу того, что автор был хорошо знаком с традициями итальянского зодчества. Из архитектурных элементов храма ренессансными являются килевидные арки, готическими — вимперги, русского происхождения — кокошники. В пользу «итальянской» версии также говорят элементы декоративного убранства храма, не встречавшиеся ранее в русской архитектуре: характерные для архитектуры Возрождения пилястры с резными капителями, вимперги, декор шатра.

В основание церкви был заложен уникальный фундамент: огромная искусственная скала площадью более 600 м². В высоком склоне был отрыт огромный котлован, дно которого укрепили сваями, а затем из известняковых блоков, скрепляя их раствором, сложили монолитный фундамент, имеющий в разных своих сторонах разную глубину. Дальняя от склона часть фундамента более массивна и заглублена больше, не позволяя храму сползти по склону. Основной монолит храма, сложенный из большемерного кирпича, состоит из подклета, расчлененного четверика под ним, восьмерика и восьмигранного шатра, увенчанного восьмигранным барабаном и миниатюрным куполом с крестом.

Вертикальные ряды тройных кокошников. Фото А. Михеевой

Переход от нижней части к восьмерику скрывают ряды тройных кокошников, из которых как бы «вырастает» восьмигранный столп. Его фасады украшены по углам пилястрами, а стены четверика заострёнными треугольными глухими арками- вимпергами, подчёркивающими общее устремление всего объёма храма вверх.

Его фасады украшены по углам пилястрами, а стены четверика заострёнными треугольными глухими арками- вимпергами, подчёркивающими общее устремление всего объёма храма вверх.

Бусы алмазной огранки

Главный элемент и главное новшество в композиции храма — его шатёр: уходящая в небо стройная многогранная пирамида. Точно рассчитанные пропорции шатра, лёгкого и мощного одновременно, подчеркивает гурт (тяги, проложенный вдоль всех рёбер) и ромбовидные ячейки «сетки» из алмазной огранки белокаменных бусин. Такой декоративный приём был использован в конце XV в. итальянскими мастерами в Грановитой палате Московского Кремля.

Ромбовидные ячейки бусин на гранях шатра. Белокаменные бусы на красно-кирпичном фоне выглядят эффектнее.

Вся архитектура Вознесенской церкви подчинена идее устремления ввысь: и контраст сравнительно небольших размеров внутреннего пространства храма (8,5×8,5 м) и его высоты (41 м), обходные галереи с раскинутыми, будто могучие корни дерева, лестницами, высокий крестчатый объём, готически удлинённые пропорции ордера, высокие полкуружия килевидных кокошников, ступенчато соединяющих крестчатый объём с восьмериком, убегающие вверх по граням шатра ромбы.

Обходная галерея (гульбище)

Белокаменный трон с сенью (Этимасия)

По центру восточной части галереи расположен белокаменный трон. По мнению соавтора монографии «Церковь Вознесения в Коломенском: архитектура, археология, история», д.и.н. Л. А. Беляева, резное оформление трона (высокая спинка с каннелюрами, полуциркульная конха, боковые филёнки с растительным орнаментом, ножки в виде лап животных) имеют ренессансное происхождение и типологически близки тронам Богородицы на полотнах итальянских мастеров XV-XVI веков. Существует предположение, что это уникальная трёхмерная икона «Престол уготованный»(Этимасия) — символ второго пришествия Христа и Страшного суда.

Если посмотреть на церковь сверху, видно, что галереи и крыльца несимметричны, а столбы и арки подклета выполнены без геометрической точности. Эта асимметрия простёртых на земле форм обусловлена целью создать переход и связь от свободных и плавных линий холма, где стоит церковь, к строгой геометрии кристаллического объёма храма, но в целом план вписан в квадрат.

Маленький по площади интерьер храма не был предназначен для большого количества людей, ведь это была домовая церковь. Во время богослужений там находился царь и семьёй и несколькими сановниками.

Угловые окна. Один внутренний проём снаружи выходит на 2 фасада.

Храм освещается необычно: нижнюю часть храма освещают проёмы, прорезанные в угловых выступах четверика, а четыре окна основного яруса расположены в фасадах ветвей креста. В восьмерике окна размещены крестообразно в противоположных гранях шатра. На фасад и внутри восьмерика выходят маленькие щелевидные окна лестницы, которая идёт внутри стены, огибая восьмерик с юго-запада и поднимаясь выше, ступени доходят до верха первого яруса восьмерика. Оттуда можно подниматься на наклонные стены шатра для выполнения работ на его внешних стенах. В шатре окна расположены по сторонам света. Таким образом размещенные окна дают много света и делают шатер легким, наполненным воздухом.

В восьмерике окна размещены крестообразно в противоположных гранях шатра. На фасад и внутри восьмерика выходят маленькие щелевидные окна лестницы, которая идёт внутри стены, огибая восьмерик с юго-запада и поднимаясь выше, ступени доходят до верха первого яруса восьмерика. Оттуда можно подниматься на наклонные стены шатра для выполнения работ на его внешних стенах. В шатре окна расположены по сторонам света. Таким образом размещенные окна дают много света и делают шатер легким, наполненным воздухом.

Фасадное окно

Освещение шатра

Как дворцовый храм, церковь Вознесения не имела прихода и возле неё не сложилось кладбища. Вознесенская церковь была не только летней церковью царей, но и имела важное оборонное значение — была важным наблюдательным пунктом. Она располагалась на южных подступах к Москве, мимо иногда следовали по направлении к столице татарские отряды. Их было хорошо видно с шатра, и можно было подать сигнал с помощью факелов или зажжённой бересты на другие наблюдательные посты — в Симонов монастырь и на колокольню Ивана Великого.

Вид на иконостас от входа

При строительстве церкви пол был устлан треугольными керамическими плитками коричневого и черного цвета, уложенными конвертом. По сохранившимся свидетельствам современников, сначала храм изнутри был расписан. Но неблагоприятные климатические условия, отягощённые высокой влажностью, не способствовали их хорошей сохранности: через некоторое время краски облетели, и восстанавливать их не стали.

Иконостас

Что касается первоначальной росписи, то она включала в себя образы Саваофа и святых — как вселенских, так и «московских». По причине высокой влажности иконостасы тоже часто менялись, на данный момент их известно семь. Из первоначального иконостаса известны три иконы, которые были в 1532 году при освящении внесены в церковь. Они изображены на миниатюре из Лицевого свода XVI в. В ходе реставрации 2007 г. был воссоздан по аналогу подлинных царских врат 1570-80-х гг. древний тябловый иконостас.

В день отречения императора Николая II (2 марта 1917) в подклете церкви, где хранились старые иконные доски, была по откровению обретена чудотворная Державная икона Божией Матери. Недавно было отпраздновало столетие обретения иконы.

Недавно было отпраздновало столетие обретения иконы.

В настоящее время церковь Вознесения находится в совместном пользовании Музея-Заповедника “Коломенское” и Московской Патриархии (с 1994 года храм Вознесения — Патриаршее подворье). Первое освящение храма после создания Подворья состоялось 9 июня 1994 г. Затем, после реставрации 2007 года, храм был вновь освящен 16 июня 2013 г. Богослужения совершаются по воскресным дням, престольным и некоторым другим праздникам в период от Св. Пасхи до Покрова Пресвятой Богородицы.

Екатерина Ерзовская

под редакцией свящ. Евгения Зыкова

* с одной из версий этих событий можно познакомиться в статье http://dyakovo.moseparh.ru/stati/prepodobnaya-sofiya-suzdalskaya/

** обслуживание интересов власти. См., например, его жизнеописание в Википедии

*** Петро́к – уменьшительное от Пётр

Источники:

Православная энциклопедия. http://www.pravenc.ru/text/155166.html

https://um. mos.ru/contests/dogm/works/41592/

mos.ru/contests/dogm/works/41592/

Портал Православие.RU. https://pravoslavie.ru/523.html

http://www.e-vestnik.ru/reports/voznesenie_v_kolomenskom_10712

http://www.rusarch.ru/gavrilov_s2.htm

https://posmotrim.by/article/istoriya-cerkvi-vozneseniya-kolomenskoe.html

Журнал «Православные Храмы. Путешествия по святым местам» Вып.16, 2012

Л. А. Беляев «Церковь Вознесения в Коломенском — шедевр мировой архитектуры» М.; МГОМЗ, 2019

Фото автора и взятые из открытых источников

Просмотрено 1782 раз

Церковь Вознесения Господня — Парки москвы

Подобно сторожевой башне, высоко возвышается над Москвой-рекой белокаменный столп церкви Вознесения Господня, сооруженный в подмосковной царской усадьбе в Коломенском.

Этот храм является одним из шедевров мирового зодчества – в 1994 году он пополнил список объектов ЮНЕСКО.

В первой половине XVI века, когда строилось церковное здание, оно было очень необычным, резко отличаясь от прежних каменных храмовых построек русско-византийского или византийского стиля (преимущественно крестово-купольных). С созданием этой церкви зародился новый стиль церковной архитектуры – шатровый. Большое значение в истории России сыграло и событие, в честь которого был воздвигнут этот храм.

С созданием этой церкви зародился новый стиль церковной архитектуры – шатровый. Большое значение в истории России сыграло и событие, в честь которого был воздвигнут этот храм.

По самой популярной версии, храм был построен по случаю рождения будущего царя Ивана Грозного, который был для княжеской семьи долгожданным наследником. Другая же версия свидетельствует о том, что храм не был обетным (единственным), который поставили по данному ранее обещанию за исполнение долгожданной просьбы (рождения долгожданного наследника), а моленным (входящим в число множества других, возведенных по одной причине) – по случаю только испрашиваемого чадородия. Время известной поездки Василия III и Елены Глинской по монастырям для моления о чадородии пришлось на осень 1528 – зиму 1529 года. Поездке сопутствовали большие моленные вклады в каждый из монастырей, на которые сразу же, с весны 1529 года началось строительство множества монастырских храмов. Есть большая вероятность того, что закладка стен моленной Вознесенской церкви послужила торжественным зачином этой крупномасштабной политико-религиозной программы.

На выбор места для закладки церкви оказало влияние наличие родника, который бьет из основания берега, расположенного под церковью, как продолжение продольной оси храма. Это не может быть случайным совпадением, так как ключи в те времена приравнивались к «чуду». По старинной легенде, Георгий Победоносец на коне гнался за змием по дну оврага. От ударов копыт в земле стали открываться родники с чистейшей водой, способной исцелять почечные, глазные болезни, а особенно женское бесплодие. С тех пор женщины стали съезжаться в Коломенское, чтобы вознести молитвы о даровании потомства.

Есть и еще одна версия – по ней церковь построил Василий III как благодарность Господу за победу, которую он одержал в 1528 году над крымским царевичем Ислам-Гиреем.

Построена церковь из кирпича, но имеет архитектурные детали, которые выполнены из белого камня. Она разительно отличается от каменных православных церквей более ранней постройки – имеет вид центрического храма-башни, представляя собой равноконечный крест. Со всех сторон храма расположилась двухъярусная галерея-гульбище, на которую ведут три высоких лестницы. В высоту церковь достигает 62-х метров, являясь одной из наиболее высоких древнерусских построек.

Со всех сторон храма расположилась двухъярусная галерея-гульбище, на которую ведут три высоких лестницы. В высоту церковь достигает 62-х метров, являясь одной из наиболее высоких древнерусских построек.

Из-за большой толщины стен, которые занимают 2/3 площади застройки, внутреннее помещение храма небольшое – чуть более 100 км?. Каменный шатер завершен замкнутым сводом. Простоту отделки интерьера подчеркивает отсутствие росписей, при этом, благодаря большой высоте и обилию света, создается впечатление воздушности и необычайно легкости внутренней площадки храма.

В настоящее время здесь находится музей, где рассказывается об истории создания храма. Среди его экспонатов – предметы археологии, которые были найдены во время раскопок в Коломенском, белокаменные детали, сохранившиеся с XVI века, фотокопия иконы «Державной». Здесь также представлена фотовыставка, рассказывающая о реставрации церкви.

(Все архитектурные объекты парка Коломенское)

Подобно сторожевой башне, высоко возвышается над Москвой-рекой белокаменный столп церкви Вознесения Господня, сооруженный в подмосковной царской усадьбе в Коломенском. Этот храм является одним из шедевров мирового зодчества – в 1994 году он пополнил список объектов ЮНЕСКО.

Этот храм является одним из шедевров мирового зодчества – в 1994 году он пополнил список объектов ЮНЕСКО.

В первой половине XVI века, когда строилось церковное здание, оно было очень необычным, резко отличаясь от прежних каменных храмовых построек русско-византийского или византийского стиля (преимущественно крестово-купольных). С созданием этой церкви зародился новый стиль церковной архитектуры – шатровый. Большое значение в истории России сыграло и событие, в честь которого был воздвигнут этот храм.

По самой популярной версии, храм был построен по случаю рождения будущего царя Ивана Грозного, который был для княжеской семьи долгожданным наследником. Другая же версия свидетельствует о том, что храм не был обетным (единственным), который поставили по данному ранее обещанию за исполнение долгожданной просьбы (рождения долгожданного наследника), а моленным (входящим в число множества других, возведенных по одной причине) – по случаю только испрашиваемого чадородия. Время известной поездки Василия III и Елены Глинской по монастырям для моления о чадородии пришлось на осень 1528 – зиму 1529 года. Поездке сопутствовали большие моленные вклады в каждый из монастырей, на которые сразу же, с весны 1529 года началось строительство множества монастырских храмов. Есть большая вероятность того, что закладка стен моленной Вознесенской церкви послужила торжественным зачином этой крупномасштабной политико-религиозной программы.

Поездке сопутствовали большие моленные вклады в каждый из монастырей, на которые сразу же, с весны 1529 года началось строительство множества монастырских храмов. Есть большая вероятность того, что закладка стен моленной Вознесенской церкви послужила торжественным зачином этой крупномасштабной политико-религиозной программы.

На выбор места для закладки церкви оказало влияние наличие родника, который бьет из основания берега, расположенного под церковью, как продолжение продольной оси храма. Это не может быть случайным совпадением, так как ключи в те времена приравнивались к «чуду». По старинной легенде, Георгий Победоносец на коне гнался за змием по дну оврага. От ударов копыт в земле стали открываться родники с чистейшей водой, способной исцелять почечные, глазные болезни, а особенно женское бесплодие. С тех пор женщины стали съезжаться в Коломенское, чтобы вознести молитвы о даровании потомства.

Есть и еще одна версия – по ней церковь построил Василий III как благодарность Господу за победу, которую он одержал в 1528 году над крымским царевичем Ислам-Гиреем.

Построена церковь из кирпича, но имеет архитектурные детали, которые выполнены из белого камня. Она разительно отличается от каменных православных церквей более ранней постройки – имеет вид центрического храма-башни, представляя собой равноконечный крест. Со всех сторон храма расположилась двухъярусная галерея-гульбище, на которую ведут три высоких лестницы. В высоту церковь достигает 62-х метров, являясь одной из наиболее высоких древнерусских построек.

Из-за большой толщины стен, которые занимают 2/3 площади застройки, внутреннее помещение храма небольшое – чуть более 100 км?. Каменный шатер завершен замкнутым сводом. Простоту отделки интерьера подчеркивает отсутствие росписей, при этом, благодаря большой высоте и обилию света, создается впечатление воздушности и необычайно легкости внутренней площадки храма.

В настоящее время здесь находится музей, где рассказывается об истории создания храма. Среди его экспонатов – предметы археологии, которые были найдены во время раскопок в Коломенском, белокаменные детали, сохранившиеся с XVI века, фотокопия иконы «Державной». Здесь также представлена фотовыставка, рассказывающая о реставрации церкви.

Normal

0

false

false

false

RU

X-NONE

X-NONE

Здесь также представлена фотовыставка, рассказывающая о реставрации церкви.

Normal

0

false

false

false

RU

X-NONE

X-NONEЯ узнаю Москву — Территории

Северо-Восточный

Древнее подмосковное село Коломенское известно еще с начала XIV столетия. Впервые о нем упоминает духовная грамота Ивана Калиты. Издавна это село, расположенное на высоком берегу над поймой Москвы-реки, служило летней резиденцией московских князей и царей. Особенно любил и обустраивал его великий князь Василий III, в годы правления которого в Коломенском был построен знаменитый храм Вознесения – главное и самое красивое здание дворцового села. Это первый каменный шатровый храм на Руси, положивший начало замечательному храмовому стилю, просуществовавшему до реформы Патриарха Никона в середине XVII века.

Особенно любил и обустраивал его великий князь Василий III, в годы правления которого в Коломенском был построен знаменитый храм Вознесения – главное и самое красивое здание дворцового села. Это первый каменный шатровый храм на Руси, положивший начало замечательному храмовому стилю, просуществовавшему до реформы Патриарха Никона в середине XVII века.

О начале строительства церкви Вознесения в Коломенском никаких документальных сведений не было обнаружено. Легенда дату начала строительства церкви Вознесения в Коломенском связывает с рождением долгожданного наследника великого князя – будущего царя Ивана Грозного.

Завершилось строительство в 1532 году, о чем в летописи сохранилась короткая запись: Того же лета (1532 г.) свершена бысть в Коломенском церьковь камена Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа”. Освящение храма произошло 3 сентября 1532 года митрополитом всея Руси Даниилом в память одного из крупнейших праздников христианства – Вознесения Господня. Летопись сообщает о трехдневном пиршестве по этому случаю великого князя, митрополита Даниила и многочисленных гостей.

Вероятно, в строительстве храма принимали участие итальянские зодчие. В пользу «итальянской» версии говорят элементы декоративного убранства храма, не встречавшиеся прежде в русской архитектуре: характерные для архитектуры Возрождения пилястры с резными капителями и обрамляющие окна полуколлонки, типичные для позднего Средневековья и Ренессанса Италии готические килевидные арки – вимперги. Об участие в строительстве церкви Вознесения иностранного архитектора свидетельствует найденая на одном их пилястров дата – «1533». В ней необычно для России все: готико-ренессансный шрифт (похожим шрифтом ставил даты на своих картинах Альбрехт Дюрер), употребление арабских цифр для обозначения даты( на Руси того времени даты обозначались буквами кириллицы, снабженные особым знаком – титлом), манера летоисчисления от Рождества Христова, а не от Сотворения мира, как было принято на Руси, и, главное, отсчет нового года по одному из итальянских городских календарей не с сентября как на Руси, а с марта.

В 1528 года в Москву с посольством великого князя из Рима прибыли итальянские архитекторы. Среди них был Пьетро (Франческо?) Анибале (Петр Ганнибал) или Петрок Малой (т.е. младший, молодой), как его называли в Москве, которого считают архитектором церкви Вознесения.

Церковь Вознесения была поставлена на высоком холме правого берега Москвы-реки. В основание храма был заложен уникальный фундамент: это огромная искусственная скала площадью 600-650 м² (26х24 м) и объемом 4000 м³. На склоне речной террасы был вырыт огромный котлован, дно которого укрепили сваями. Затем из блоков известняка, скрепленных раствором, сложили монолитный фундамент, который имел разную глубину. Дальняя от склона более массивная часть фундамента образовывает как бы «якорь», который закреплен за склон и не дает огромному храму сползти по склону. Верхний край фундамента в виде невысокого стилобата виден на поверхности склона. Фундамент дополнительно приподнял храм и вынес его вперед, над обрывистым склоном.

Основной монолит храма, построенный из большемерного кирпича, состоит из подклета, расчлененного четверика над ним, восьмерика и восьмигранного шатра, увенчанного восьмигранным барабаном с маленьким куполом и крестом. Переход от нижней части к восьмерику скрывают ряды тройных кокошников, из которых как бы «вырастает» восьмигранный столп. Фасады «столпа» украшены по углам пилястрами, а стены четверика заостренными треугольными глухими арками (вимпергами), что подчеркивает общее устремление всего объема храма вверх. Главный элемент и главное новшество в композиции храма – его купол: уходящая в небо вытянутая многогранная пирамида. Виртуозно рассчитанные пропорции шатра, одновременно мощного и легкого, подчеркивает гурт (вал, проложенный вдоль всех ребер) и ромбовидные ячейки «сетки» из алмазной огранки белокаменных бусин. Со всех сторон храм обрамляет двухъярусная обходная галерея, на которую ведут три выносных крыльца с всходами Такие галереи-обходы в сочетании с высоким центральным объемом здания часто встречаются в проектной графике великих теоретиков итальянского Ренессанса, но ни в Италии, ни в других странах Европы эти проекты не были осуществлены.

В общем плане храм представляет собой равноконечный крест с короткими ветвями. В храме отсутствуют важные для традиционной православной церкви полукруглые апсиды: восточная стена внутри и снаружи абсолютно плоская.

Широкая галерея, которая опоясывает храм, впервые встречается в русском зодчестве, так как для архитектуры православной Руси было не типично помещать любые сооружения восточнее алтаря.

По центру восточного фасада галереи, с которой открывается вид на заречную пойму, помещен каменный трон, о котором существует много легенд. По одной из легенд оттуда царь Алексей Михайлович раздавал милостыню после богослужения. Вырезанное из камня оформление трона – высокая спинка с канилюрами, полуциркульная конха, заполненная дубовыми ветвями (от греч. konch – раковина – внутренняя часть свода апсиды в виде четверти сферы: находится над престолом, жертвенником и диаконником, и символизирует «невещественную Божию скинию» – Божию славу и благодать), боковые филенки с растительным орнаментом (листья аканфа), ножки в виде лап животных – несомненно, имеет ренессансное происхождение и по внешнему облику близко тронам Богородицы на полотнах итальянских мастеров XV-XVI вв. Одно из предположений, что перед нами уникальная трехмерная икона «Престол уготованный» (Этимасия) – символ второго пришествия Христа и Страшного суда. Богословское толкование Вознесения тесно связано с идеей небесного престола и нового пришествия Иисуса. Присутствие этого трона превращает шатер храма в огромный киворий, осеняющий трон как святыню, и переносит иконный, образный характер на всю архитектурную композицию.

Одно из предположений, что перед нами уникальная трехмерная икона «Престол уготованный» (Этимасия) – символ второго пришествия Христа и Страшного суда. Богословское толкование Вознесения тесно связано с идеей небесного престола и нового пришествия Иисуса. Присутствие этого трона превращает шатер храма в огромный киворий, осеняющий трон как святыню, и переносит иконный, образный характер на всю архитектурную композицию.

Несмотря на внушительные внешний объем, площадь внутреннего помещения церкви Вознесения сравнительно не велика: 8,5 м х 8,5 м. Маленький по площади интерьер храма не был предназначен для большого количества людей, так как это была домовая церковь. Во время богослужения в ней находился царь, члены царской семьи и некоторые близкие ему сановники. Открытый для обзора шатер уходит на 41 метр вверх. По углам его стоят мощные, украшенные резными белокаменными капителями пилястры. Малая площадь помещения, как бы сжатого пилястрами, и большой слой воздуха над головой подчеркивает высоту зала. Свет в храм проникает через окна, расположенные необычно. Нижнюю часть храма освещают проемы, прорезанные не в стенах, а в угловых выступах четверика. Четыре окна основного яруса устроены в фасадах ветвей креста. В восьмерике окна размещены крестообразно в противоположных гранях шатра. На гранях без окон их заменяют ниши. На фасад и внутри восьмерика выходят маленькие щелевидные окна лестницы, которая идет внутри стены, огибая восьмерик с юго-запада. В шатре окна размещены по сторонам света. Удачно расположенные окна дают много света и делают шатер легким, наполненным воздухом.

Свет в храм проникает через окна, расположенные необычно. Нижнюю часть храма освещают проемы, прорезанные не в стенах, а в угловых выступах четверика. Четыре окна основного яруса устроены в фасадах ветвей креста. В восьмерике окна размещены крестообразно в противоположных гранях шатра. На гранях без окон их заменяют ниши. На фасад и внутри восьмерика выходят маленькие щелевидные окна лестницы, которая идет внутри стены, огибая восьмерик с юго-запада. В шатре окна размещены по сторонам света. Удачно расположенные окна дают много света и делают шатер легким, наполненным воздухом.

При строительстве церкви пол был устлан треугольными керамическими плитками коричневого и черного цвета, уложенными конвертом. Древний иконостас XVI века и роспись стен не сохранились. Из первоначального иконостаса известны три иконы, которые были в 1532 году при освещении внесены в церковь. Они изображены на миниатюре из Лицевого свода XVI в.

В ходе реставрации 2007 г. был воссоздан по аналогу подлинных царских врат 1570-80-х гг. древний тябловый иконостас.

древний тябловый иконостас.

Источники

mgomz.ruАвтор статьи

Козкин Егор Владленович, ГБОУ СОШ № 1482, 10 класс

Красная, как Интернационал: какой была церковь Вознесения при постройке

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил разработать проект подсветки для храма Вознесения в Коломенском. В этой статье мы хотим обратиться к богатой истории храма и показать изменения, произошедшие с ним в течение веков.

Церковь Вознесения в Коломенском известна как первый каменный шатровый храм на Руси — возведена она была еще в XVI веке по повелению Великого князя Московского Василия III. Долгое время ученые спорили о ее первенстве, однако недавнее исследование историка архитектуры Андрея Баталова поставило окончательную точку в вопросе.

При советской власти закрепилась версия о самобытности русской архитектуры: якобы деревянные шатровые храмы вдохновили зодчих на строительство их каменных собратьев. Но на самом деле появление этой жемчужины русской архитектуры не было бы возможно без влияния культурного обмена: храм построил итальянский зодчий Пьетро Анибале, который спроектировал церковь Воскресения в Московском Кремле, а также стены и башни Китай-города.

Но на самом деле появление этой жемчужины русской архитектуры не было бы возможно без влияния культурного обмена: храм построил итальянский зодчий Пьетро Анибале, который спроектировал церковь Воскресения в Московском Кремле, а также стены и башни Китай-города.

— Храм Вознесения в Коломенском изначально был белым с красными кирпичными элементами декора. Так строили итальянцы, они непременно использовали красный цвет для украшения зданий. Церковь представляет собой интересное сочетание русской и итальянской традиции строительства: от первой он унаследовал подклет — зимнюю церковь на нижнем ярусе, в которой было тепло. К русским же элементам относится повышение ярусов с декоративными кокошниками, то есть килевидные арки на крыше. Колокольня входит в пространство храма, фактически, это крыша церкви, ее шатер, похожий пример можно наблюдать в церкви Покрова в Филях, — сообщила редактору газеты «Нагатинский затон» выпускница направления «История искусств» исторического факультета МГУ Дарья Благирева.

В советское время Вознесенскую церковь закрыли и передали Музею русской архитектуры. С середины 1970-х гг. была начата реставрация храма, причем вместо прежней окраски шатра в красный цвет с побелкой деталей архитектурной обработки, существовавшей с 1920-х гг., вновь все здание было побелено сплошь. Работами руководили советские архитекторы-реставраторы Николай Свешников и его ученик, Сергей Гаврилов. В 1994 году в церкви Вознесения открыто Патриаршее подворье с приписным храмом Георгия Победоносца, в 2000 году церковь была вновь освящена. С 2007 года в ней по большим церковным праздникам проводятся богослужения.

Последняя реставрация проводилась уже в 2000-е годы: тогда был восстановлен иконостас и создана экспозиция в подклете.

И вот — сейчас у храма появится подсветка: проект уже находится в стадии разработки. Подробнее об этом можно будет прочитать в следующих заметках нашей газеты.

Фото предоставила Дарья Благирева.

Метки: «Коломенское», история, Мой район, подсветка

Церковь Вознесения Господня в Коломенском

25. 07.2019

07.2019

Древнее подмосковное село Коломенское известно еще с начала XIV столетия, и уже почти пол века, как вошло в черту Москвы. Но сама церковь Вознесения является историческим фрагментом древнего Подмосковья, почти в неприкосновенности сохранившемся от тех, еще недавних времен, когда над высоким берегом, над бескрайними заливными лугами и синеющими вдали лесами за Москвой-рекой, в стремительном порыве устремлялся в небо высокий белый столп храма Вознесения…

История строительства

Впервые Коломенское упоминается в духовной грамоте Ивана Калиты. Издавна это село, расположенное на высоком берегу над поймой Москвы-реки, служило летней резиденцией московских князей и царей, но особенно его любил и обустраивал князь Василий III. При нем здесь был построен обширный деревянный дворец. Именно при князе Василии III в 1532 году, в Коломенском был построен знаменитый храм Вознесения, ознаменовавший собой начало каменного шатрового зодчества на Руси.

Окончание постройки Вознесенской церкви было отмечено трехдневными торжествами и пиршествами, на которых присутствовали сам великий князь Василий III и митрополит. Деревянные церкви с высокими кровлями-шатрами в России строились издавна. Но в каменной архитектуре господствовали сводчатые покрытия, господствовала византийская традиция крестовокупольного храма. Никто не решался соорудить шатер из камня, слишком сложной это было задачей. И вот однажды безвестный мастер решился на новое дело, на редкое по смелости сооружение. Своеобразие и красота необычной церкви ошеломила современников. «Беже церковь та вельми чудна высотою, красотою и светлостью, яко не бывало прежде сего в Руси», — писал летописец.

Деревянные церкви с высокими кровлями-шатрами в России строились издавна. Но в каменной архитектуре господствовали сводчатые покрытия, господствовала византийская традиция крестовокупольного храма. Никто не решался соорудить шатер из камня, слишком сложной это было задачей. И вот однажды безвестный мастер решился на новое дело, на редкое по смелости сооружение. Своеобразие и красота необычной церкви ошеломила современников. «Беже церковь та вельми чудна высотою, красотою и светлостью, яко не бывало прежде сего в Руси», — писал летописец.

Архитектурные особенности

Высота шатра церкви Вознесения составляет 28 метров, а высота всей церкви — 62 метра. Все архитектурные детали храма подчеркивают его устремление вверх. А могучее основание, неторопливый ритм лестниц и галереи, окружающей здание, только усиливают впечатление стремительного подъема. Образ церкви Вознесения — это образ Церкви Христовой. Говоря с нами на языке гениальной архитектуры, безвестный строитель рассказывает о молитвенном порыве человеческого духа, стремящегося ввысь, к Богу. Есть человек и есть Бог, говорит зодчий, все остальное — второстепенно. И стремление человека к Богу — это стремление потерянного сына к отцу. А достичь его можно, только отринув земное и устремив душу и помыслы свои вверх, к горним заоблачным высотам, «возлюбив Господа своего всем сердцем своим»…

Есть человек и есть Бог, говорит зодчий, все остальное — второстепенно. И стремление человека к Богу — это стремление потерянного сына к отцу. А достичь его можно, только отринув земное и устремив душу и помыслы свои вверх, к горним заоблачным высотам, «возлюбив Господа своего всем сердцем своим»…

В облике храма все подчинено идее стремления ввысь. Переход от яруса к ярусу происходит как бы сам собой, органично и без малейшей задержки, неудержимо, но и без видимой торопливости. Нет ничего лишнего, или, по словам Берлиоза, «налепленного».

Убранство церкви

Интерьер храма отличается цельностью художественного облика и наполнен светом. Освещенность интерьера усиливается за счет особого устройства окон: снаружи, по углам четверика, они расположены на соседних гранях, а внутри два окна сходятся в одно, занимающее весь угол. Умелое расположение окон создает разнообразную игру света — от ослепительно-яркого до сильно затененного. По площади храм невелик — 8,5 на 8,5 метра, но при сравнительно небольшом пространстве в нем сохраняется ощущение простора. Устремляющийся ввысь шатер производит впечатление уходящей в небо лестницы. Внутри церкви преобладает белый цвет. Реставраторы установили, что этот цвет присутствовал в храме изначально. Пол церкви был выложен «конвертом» красными и черными треугольными керамическими плитками, а в XIX веке он был покрыт квадратными каменными плитами. Первоначальный иконостас храма не сохранился. В настоящее время в нем можно видеть восстановленный иконостас XVII века.

Устремляющийся ввысь шатер производит впечатление уходящей в небо лестницы. Внутри церкви преобладает белый цвет. Реставраторы установили, что этот цвет присутствовал в храме изначально. Пол церкви был выложен «конвертом» красными и черными треугольными керамическими плитками, а в XIX веке он был покрыт квадратными каменными плитами. Первоначальный иконостас храма не сохранился. В настоящее время в нем можно видеть восстановленный иконостас XVII века.

Почти за пятьсот лет своего существования храм неоднократно подвергался ремонту, поновлению и реставрации. Но основной его облик сохранился без существенных изменений. Несмотря на тщательные исследования, до сих пор, к сожалению, не удалось установить имя гениального зодчего, строившего храм. Никаких сведений в исторических документах о нем не содержится. То, что храм построен по образцу русских шатровых деревянных храмов, вроде бы должно указывать на то, что его строил русский мастер. С другой стороны, многие приемы, элементы конструкции и декора говорят о сильном влиянии итальянского зодчества эпохи Возрождения. Может быть, храм строил итальянский мастер, приглашенный Василием III? Но многие особенности конструкции церкви очень близки строительным приемам псковских мастеров, а ряд декоративных элементов прямо происходят из московского зодчества XIV-XV веков…

Может быть, храм строил итальянский мастер, приглашенный Василием III? Но многие особенности конструкции церкви очень близки строительным приемам псковских мастеров, а ряд декоративных элементов прямо происходят из московского зодчества XIV-XV веков…

Что ж, может быть, загадка храма Вознесения в Коломенском, внесенного в список всемирного исторического наследия ЮНЕСКО, когда-нибудь будет разгадана, и мир узнает имя гениального архитектора, построившего его. А пока стремительно взлетающий с зеленого берега Москвы-реки белокаменный храм молчаливо хранит свою тайну.

Источник: http://igordiksa.com/?p=4302&lang=ru

Автор: Игорь Дикса

Церковь Вознесения в Коломенском

«Выйдя из-под арки ворот Государева двора, внезапно видишь перед собой пойму Москвы-реки, заречные дали с уходящими к горизонту полями, убегающий вниз крутой склон и в центре всего и надо всем этим — невиданный, единственный в своем роде храм, возносящийся ввысь на фоне необъятного, непривычно широко распахнутого над Москвой неба. Храм как бы удерживает наброшенная поверх шатра легкая, но нерушимая сеть из белых камней с алмазной гранью». — писал о церкви Вознесения археолог Леонид Беляев.

Храм как бы удерживает наброшенная поверх шатра легкая, но нерушимая сеть из белых камней с алмазной гранью». — писал о церкви Вознесения археолог Леонид Беляев.

В 25 августа 1530 года у Великого князя московского Василия III – родился долгожданный сын-наследник, Иван. В честь этой события, счастливый отец повелел немедленно заложить храм Вознесения Господня в своей подмосковной деревне Коломенское. Эта самая распространенная легенда увязывающая возведение первого шатрового храма России с рождением будущего Ивана Грозного. Но есть и другое предание.

Покаранный Богом за двоеженство Василий III отправил послов к папе римскому, где ему удалось выпросить для строительства молельной церкви архитектора. Иностранный специалист прибыл в Москву летом 1528 года и через пару недель после приезда приступил к работе. Место для церкви было выбрано на крутом берегу Москвы-реки, в Коломенском, где бил чудодейственный ключ. И действительно, вскоре после начала строительства храма великокняжеская семья стала ждать первенца.

Как мы видим, предание в той или иной форме связывает постройку храма Вознесения Господня с появлением на свет Ивана Васильевича. Не подлежит сомнению и участие в строительстве итальянских мастеров. Согласно русским летописям работами руководил архитектор Петер Франциск Ганнибал именуемый на Москве Петром Фрязиным.

Участие в работе итальянцев отразилось в большом количестве ренессансных художественных элементов в облике церкви Вознесения. Это и ордера, и порталы с прямыми архитравными перекрытиями проемов, и плоские пилястры с капителями в духе раннего Возрождения, и «ренессансная» прорисовка готических вимпергов.

Собор был выполнен в виде храма-башни, достигавшей в высоту 62 метров. Сверху же он выглядел как равноконечный крест. Вокруг храма пролегала двухъярусная галерея с тремя лестницами-всходами. Поскольку церковь была домашним храмом августейших особ, на галерее у восточной стены собора стоял монументальный трон («царское место»), повернутый спиной к алтарю.

Внутренне пространство храмы было невелико. Церковь предназначалась только для великих князей, которые проводили в Коломенском летние месяцы. А еще у церкви Вознесения было утилитарное, военное значение — она служила сторожевой башней, на которой зажигали огни при появление татар. Дальше огненный сигнал шел в Симонов монастырь и на колокольню Ивана Великого.

Церковь Вознесения. Дмитрий Астральцев 1970

Коломенский храм был любимой церковью Ивана Грозного. Здесь по преданию он хранил свои сокровища и свою легендарную библиотеку – «либерию». В дальнейшем предпринимались неоднократные попытки найти в церкви Вознесения спрятанные клады, но все поиски терпели фиаско…

А 2 марта 1917 года, в день отречения Николая II, в храме Вознесения произошло чудо. В подвалах церкви был обретен чудотворный образ Богоматери, что вероятно символизировало начало новой эпохи российской истории.

российских туристических новостей — uVisitRussia

Еще недавно Коломенское было просто большим парком «для своих» жителей окрестностей. Здесь гуляли мамы с детьми, школьники бегали на уроках физкультуры, влюбленные пары искали уединения … В действующем храме Казанской Божией Матери крестили, короновали, праздновали Пасху и Рождество. Вознесенская церковь, знаменитая доминанта коломенского пейзажа, стояла закрытой и выглядела хрупкой, как нераспустившийся бутон.

Здесь гуляли мамы с детьми, школьники бегали на уроках физкультуры, влюбленные пары искали уединения … В действующем храме Казанской Божией Матери крестили, короновали, праздновали Пасху и Рождество. Вознесенская церковь, знаменитая доминанта коломенского пейзажа, стояла закрытой и выглядела хрупкой, как нераспустившийся бутон.

За последние годы многое изменилось. В обустройство, восстановление и раскрутку Коломны вкладываются большие деньги. Реставрационные леса окончательно убрали из Вознесенской церкви, летом она открыта для посещения. Восстановили (а лучше сказать — построили с нуля?) Деревянный дворец Алексея Михайловича, завершили реставрацию Храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьяково, активно занялись созданием Этнографического центра, регулярно устраивают фестивали и ярмарки ( из которых самая известная — ежегодная ярмарка меда)…

Соответственно, посетителей в парке больше. Гораздо больше. По выходным припарковаться негде, хотя руководство сделало бесплатную парковку вдоль забора заповедника. Количество новых объектов в Коломенском увеличивается с каждым годом, и «местные» жалуются, что скоро в парке не будет места для прогулок.

Количество новых объектов в Коломенском увеличивается с каждым годом, и «местные» жалуются, что скоро в парке не будет места для прогулок.

«Неместного» может удивить отсутствие должной инфраструктуры. Вдоль набережной из разряда «колбаски в тесте» раскинулись палатки с дорогой и невкусной едой, альтернативы им нет.В парке до сих пор много запретов: нельзя гулять по лужайкам, кататься на велосипедах, роликовых коньках и скейтбордах, летать на дельтапланах и парапланах — хотя именно этим москвичи и занимаются в Коломенском, проще было бы создать соответствующие условия.

Но Коломенское всегда будет обязательным местом для посещения в Москве. Помимо трех десятков архитектурных памятников, на огромной территории заповедника (390 га) находятся 15 памятников природы, в том числе аутентичные исторические пейзажи, великолепные усадебные сады и даже мрачное ущелье Голос, иногда называемое «звездными вратами» — загадочное и устрашающее место. .

ИСТОРИЯ

Музей «Коломенское» был основан в 1923 году по инициативе известного архитектора-реставратора Петра Дмитриевича Барановского, который стал его первым директором. С тех пор охраняемая территория Коломны выросла до 390 га, и ее название стало столь же «расширенным»: Государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник. Коломенское входит в состав Московского государственного объединенного музея-заповедника Коломенское-Лефортово-Люблино-Измайлово.

Уникальный ландшафт Коломны формировался на протяжении тысячелетий.Именно на территории Коломенского, в Дьяково, на округлом холме с плоской вершиной 2,5 тысячи лет назад возникло старейшее поселение на территории Москвы — Дьяковская крепость, давшая название археологической культуре. Но люди жили здесь еще в каменном веке: археологические памятники, расположенные в окрестностях Дьяковского холма, датируются V — III тысячелетиями до нашей эры.

Недавно археологами были обнаружены поселения раннего средневековья (VIII-X вв.) В центральной части Коломны, а также уникальное поселение Дьяково-Пойма, старинное русское село XI-XII вв. У подножия горы. тот же Дьяковский холм.

тот же Дьяковский холм.

На самом деле село Коломенское, расположенное на дороге из Москвы в Коломну, по легенде было основано бежавшими от Батыя жителями города Коломны. Первые письменные упоминания о Коломенском относятся к XIV веку и содержатся в духовных документах Ивана Калиты (1336 и 1339).

В XIV веке Коломенское стало летней усадьбой московских правителей. Согласно историческим источникам, после Куликовской битвы 1380 года здесь останавливались войска Дмитрия Донского, собирались в военные походы дружины великих князей Московских, происходили другие события, связанные с историей государства Российского.

Уникальный архитектурный ансамбль Коломны, сложившийся на протяжении 16-17 веков, объединенный общей идеей торжественной царской резиденции.

Василий III, отец Ивана Грозного, в 1528–1532 годах построил здесь знаменитую шатровую церковь Вознесения Господня. Один из первых шатровых каменных храмов России до сих пор возвышается на высоком берегу Москвы-реки. С 1994 года Вознесенская церковь включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

С 1994 года Вознесенская церковь включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В том же XVI веке в Дьяково построили еще одну удивительную церковь — Усекновения главы Иоанна Крестителя.Есть версия, что эта каменная церковь, построенная в середине XVI века, является прообразом Покровского собора (Собора Василия Блаженного) на Красной площади. Самые смелые исследователи даже выдвинули версию, что его построили одни и те же архитекторы.

Самым бурным в истории Коломны был, пожалуй, XVII век. Начало века не предвещало ничего хорошего: это было Смутное время. Летом 1605 года войско Лжедмитрия I подошло к Москве и остановилось у Коломенского.Здесь построено укрепление в виде городка из палаток, огороженного стеной с четырьмя башнями и воротами. Москва пала 20 июня. Выдающийся российский историк С.М. Соловьев писал: «Лжедмитрий узнал Серпухов о гибели Годуновых; по дороге из этого города в Москву он остановился на несколько дней в селе Коломенское и 20 июня торжественно въехал в столицу . .. ». Проработав около года, Лжедмитрий был убит восставшими против иностранцев москвичами.

.. ». Проработав около года, Лжедмитрий был убит восставшими против иностранцев москвичами.

В конце октября 1606 года дворянские части под предводительством Прокопия Ляпунова подошли к Москве и остановились в Коломенском, а затем ближе к Москве — в Котлах. Вскоре войска И. Болотникова заняли территорию имения Коломна, вытеснив дворянские отряды Ляпунова в Николо-Угрешский монастырь. «И задумал измену, и попал под господствующий город Москву, и стал в Коломенском и Заборье» — 2 декабря, во время битвы Котлов, на сторону царя двинулись знатные войска.Побежденный Болотников отправился в Коломенское и три дня просидел в тюрьме, состоящей из сотен саней, наполненных водой, сеном и соломой, застывшей, как камень.

В июле 1610 года остатки армии Болотникова во главе с новым самозванцем Лжедмитрием II, воспользовавшись разгромом войск царя Василия Шуйского, подошли к Москве и встали под Коломной. В стане Лжедмитрия II находилась супруга первого самозванца Марина Мнишек. Однако в августе Лжедмитрий II отступил в Калугу, где впоследствии был убит.

Однако, как только Смутное время закончилось, и в том же XVII веке усадьба Коломенское стала превращаться в великолепную загородную резиденцию — благодаря Алексею Михайловичу. Сначала молодой царь использовал Коломенское для соколиной охоты, но полюбил усадьбу всем сердцем и постоянно, в течение тридцати лет, приезжал сюда на летние каникулы.

При Алексее Михайловиче построена каменная церковь Казанской иконы Божией Матери. Со временем функции домашней церкви были переданы Казанской церкви; здесь, по обычаю, хранилась королевская сокровищница и самое ценное имущество, которое было доставлено сюда во время летних каникул в королевских телегах.

Алексей Михайлович возвел в Коломне «восьмое чудо света» — уникальный деревянный дворец, воплотивший в себе все лучшее, что достигнуто деревянным зодчеством к тому времени.

Историческое ядро Коломенского — Государев двор — было частично обнесено каменным, частично деревянным забором с двумя въездными воротами: Парадными воротами, или Дворцовыми воротами, — парадным входом в царскую усадьбу и Спасскими, или Задними. .

.

К парадным воротам Коломенского района, примыкающего к Орденским палатам, — управление усадьбы.Палаты полковников — помещения, в которых находились начальники охранявшего дворец полка, Фряжский (Сухой) подвал и двухэтажное здание Питательного двора, в котором готовили напитки для царского стола.

Сын Алексея Михайловича, молодой Петр I часто бывал в Коломенском. Под Коломенским, на Кожуховском поле, он устраивал знаменитые «веселые бои». Но после смерти Алексея Михайловича и переноса столицы в Петербург Коломенское пришло в упадок.

В XVIII веке деревянный дворец полностью разобрали, а на берегу Москвы-реки, рядом с церковью Вознесения Господня, был построен четырехэтажный дворец, в котором императрица Екатерина II написала свой знаменитый юридический трактат ». Мандат ». Во время наполеоновского нашествия этот дворец был разрушен, и на его основании император Александр I приказал построить новый дворец, который был построен в 1825 году в стиле ампир. К сожалению, этот дворец не сохранился до нашего времени.

В 20-х годах прошлого века замечательный русский архитектор П.Д. Барановский начал создание первого в России музея деревянного зодчества под открытым небом. В разное время в Коломенское было занесено деревянное зодчество XVII — XVIII веков, которое размещалось в основном в старинном Вознесенском саду. Здесь находился ряд деревянных построек из разных регионов России: Святые врата Николо-Корельского монастыря 1693 года со стороны Белого моря, Братская башня середины XVII века из зоны затопления Братской ГЭС, мемориал дом Петра I 1702 года из Архангельска.

Первым зданием, установленным в Коломенском у Парадных ворот, было хозяйственное здание Преображенского дворца XVIII века, условно называемое Медоварным. В Доме Петра I размещена выставка, воспроизводящая интерьеры царских походных, жилых комнат начала XVIII века.

С 2008 года на территории музея-заповедника «Коломенское» развивается комплекс Музея деревянного зодчества под открытым небом, включающий в себя походную башню Николо-Корельского монастыря, башню Братской крепости и башню Сумской крепости, которая около 80 лет провел в разобранном виде в запасниках музея.

В 2010 году завершена реставрация церкви Вознесения и Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьяково. Планируется реконструировать часть утраченной в конце 1970-х годов исторической застройки села Коломна, а в реконструированных усадьбах разместить этнографические выставки и экспозиции.

При составлении исторической справки использованы материалы официального сайта музея-заповедника «Коломенское».

Легенды

Долгое время считалось, что знаменитая библиотека Ивана Грозного может располагаться в подземельях церкви Усекновения главы Иоанна Крестителя.Однако недавно была завершена масштабная реконструкция церкви, и королевское книгохранилище осталось неоткрытым.

На территории заказника «Коломенское» находится одно из самых загадочных мест Москвы — Голосовское (Власовское) ущелье. Он тянется от Москвы-реки до проспекта Андропова, недалеко от храма Усекновения главы Иоанна Предтечи. Об этом месте ходит много легенд о странном зеленом тумане и движениях во времени и пространстве.

Загадочные явления продолжают наблюдать жители современной Коломны.Наш читатель tan123vic пишет: «Мы с женой смотрели из наших окон на столб зеленоватого света, уходящий в небо из оврага. Толщина столба была около 10 метров — мы оценили в сравнении с размерами храма Вознесения Господня. Шест слегка сузился кверху и через несколько минут исчез. Видимо, таким образом исчезли древние жители Дьяковского городища … »

Ручей, протекающий по дну Голосовского оврага, не замерзает даже в холодную погоду, а летом температура воды в нем не поднимается выше +4 градуса.Этой воде приписывают живительную силу. Легенда гласит, что источники, питающие ручей, являются следами копыт коня Святого Георгия Победоносца, который ехал сюда много лет назад с вестью о победе над змеем.

Здесь, на дне оврага, есть два огромных валуна, которым тоже приписывают магические свойства: один из них называется Гусиным камнем — прикосновение к нему придает силам и храбрости в бою, другой — Камень Девочки — приносит женщинам счастье в личной жизни.

Присоединяйтесь к нашим турам и взгляните на эту удивительную достопримечательность:

Экскурсии — www.uvisitrussia.com/day-tours/tours-to-moscow/

Экскурсии — www.uvisitrussia.com/tours-to-moscow/

прогулок выходного дня по Москве | Блог путешествий

Москва — одно из самых популярных туристических направлений в мире. Здесь много достопримечательностей. Но сегодня я предложу вам три варианта спокойного уик-энда: Парк-усадьба Коломенское, Поклонная гора и Дом Булгакова.

Коломенское. Тайны старой Москвы. В Москве немало мест, связанных с загадочными мифами и легендами. Пожалуй, Коломенское — одно из самых загадочных. Посещая это место, мы не только слышим множество противоречивых сведений, легенд и рассказов очевидцев, но и видим все своими глазами. Нам вряд ли удастся попасть в машину времени или почувствовать магическую силу этих мест, но давайте не будем разрушать мифы… Иногда нам просто хочется верить, что тайна где-то очень близко. Так что поехали в Коломенское. Собираясь туда, было бы полезно заранее просмотреть карту парка. Поможет сориентироваться среди достопримечательностей парка и музейного комплекса.

Так что поехали в Коломенское. Собираясь туда, было бы полезно заранее просмотреть карту парка. Поможет сориентироваться среди достопримечательностей парка и музейного комплекса.Окрестности.

Даже образование Коломенского имеет несколько версий. Первое упоминание о селе Коломенское было в завещании великого князя Ивана Калиты около 1336 года. По одной из версий, название села происходит от славянского слова «коломень» — окрестность, а по другой — от слово «коломище» — кладбище.Существует также легенда, что Коломенское было основано в 1237 году жителями Коломны, бежавшими из родного города во время нашествия полчищ хана Батыя. Все архитектурные памятники здесь объединены в музейный комплекс. Он включает в себя несколько церквей, колокольню Георгия Победоносца, водонапорную башню, каменные въездные ворота, стену Государственного двора и Сытный двор. А на высоком берегу Москвы-реки стоит Вознесенская церковь, построенная в 1532 году. Это один из первых храмов шатрового типа в России. В 1994 году вместе с Московским Кремлем и Красной площадью храм был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Казанский пятиглавый храм был построен в Коломенском на месте разобранного деревянного храма в 1649 году, а в 1651 году к нему пристроили шатровую колокольню. Внутри церкви можно увидеть две колонны с понижением — места, предназначенные для престолов Царя и Царицыны. На территории Вознесенского сада выставлены памятники русского деревянного зодчества; Святые ворота Николо-Карельского монастыря (1693 г.), Башня Братства из крепости Острог (середина 17 в.), дом Петра Великого из Архангельска (1702 г.), медоварня 18 -х гг. век.Это рукотворная история Коломенского. Это памятники, отражающие разные периоды жизни столицы. Но мы приехали сюда в поисках тайны…

В 1994 году вместе с Московским Кремлем и Красной площадью храм был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Казанский пятиглавый храм был построен в Коломенском на месте разобранного деревянного храма в 1649 году, а в 1651 году к нему пристроили шатровую колокольню. Внутри церкви можно увидеть две колонны с понижением — места, предназначенные для престолов Царя и Царицыны. На территории Вознесенского сада выставлены памятники русского деревянного зодчества; Святые ворота Николо-Карельского монастыря (1693 г.), Башня Братства из крепости Острог (середина 17 в.), дом Петра Великого из Архангельска (1702 г.), медоварня 18 -х гг. век.Это рукотворная история Коломенского. Это памятники, отражающие разные периоды жизни столицы. Но мы приехали сюда в поисках тайны…Тайн скрыто в овраге.

Здесь есть еще одна особенность. Не искусственный, а естественный. Речь идет о знаменитом Голосовском ущелье. И вроде бы легенд об этом месте больше, чем об остальных мощах Коломенского. Овраг символически делит заповедник на две почти равные части.Один из них в хорошем состоянии. Другая часть — «дикая» — холмы с травой, рощицы и старый фруктовый сад. На дне оврага протекает небольшой ручей. Он состоит из множества источников. Согласно легенде, источники — это следы коня Георгия Победоносца. После победы над змеем он скакал по дну будущего ручья. Вода в ручье всегда очень холодная из-за источников, но не замерзает даже в сильные морозы. Говорят, что в течение года температура здесь плюс 4 градуса.Свое название овраг получил в честь Волоса или Велеса, языческого бога — повелителя подземного мира и покровителя домашних животных. Легенды, связанные с этим местом, подтверждают название ущелья. Все их невозможно пересказать: их так много, но в каждой легенде присутствует зеленоватый туман (словно из-под земли). Неужели подпольный царь его выпускает? Сразу скажу, что все эти легенды связаны с исчезновением людей и даже всей конницы татар.Но самое удивительное, что многие из пропавших без вести внезапно оказались в овраге через несколько лет! Особенно мне понравился рассказ о двух деревенских жителях, которые решили спуститься в овраг, чтобы сократить путь от одной деревни до другой.

Овраг символически делит заповедник на две почти равные части.Один из них в хорошем состоянии. Другая часть — «дикая» — холмы с травой, рощицы и старый фруктовый сад. На дне оврага протекает небольшой ручей. Он состоит из множества источников. Согласно легенде, источники — это следы коня Георгия Победоносца. После победы над змеем он скакал по дну будущего ручья. Вода в ручье всегда очень холодная из-за источников, но не замерзает даже в сильные морозы. Говорят, что в течение года температура здесь плюс 4 градуса.Свое название овраг получил в честь Волоса или Велеса, языческого бога — повелителя подземного мира и покровителя домашних животных. Легенды, связанные с этим местом, подтверждают название ущелья. Все их невозможно пересказать: их так много, но в каждой легенде присутствует зеленоватый туман (словно из-под земли). Неужели подпольный царь его выпускает? Сразу скажу, что все эти легенды связаны с исчезновением людей и даже всей конницы татар.Но самое удивительное, что многие из пропавших без вести внезапно оказались в овраге через несколько лет! Особенно мне понравился рассказ о двух деревенских жителях, которые решили спуститься в овраг, чтобы сократить путь от одной деревни до другой. Они отдохнули на огромном камне (к нему я еще вернусь) и пришли в свою деревню. Но только через 21 год… Их еще помнили в селе, поэтому было проведено полицейское расследование. Один из сотрудников милиции пропал без вести во время эксперимента, но до сих пор не вернулся … На этом расследование было остановлено.

Они отдохнули на огромном камне (к нему я еще вернусь) и пришли в свою деревню. Но только через 21 год… Их еще помнили в селе, поэтому было проведено полицейское расследование. Один из сотрудников милиции пропал без вести во время эксперимента, но до сих пор не вернулся … На этом расследование было остановлено.Сила камня или вера в чудо?