Личности Первой мировой войны — это… Что такое Личности Первой мировой войны?

- Личности Первой мировой войны

Личности Первой мировой войны

Крупнейшие военачальники

Франция

Россия

Верховные Главнокомандующие

После Февральской революции:

Начальники штаба Верховного Главнокомандующего

После Февральской революции:

Великобритания

США

Сербия

Бельгия

Италия

Луиджи Кадорна — фельдмаршал.

Германия

Австро-Венгрия

Османская империя

Болгария

Категория:- Первая мировая война

Wikimedia Foundation. 2010.

- TASiS

- Восточный фронт Первой мировой войны

Смотреть что такое «Личности Первой мировой войны» в других словарях:

Авиация Первой мировой войны — Авиация Первой мировой войны возду … Википедия

Хронология Первой мировой войны — Данная таблица указывает основные события, произошедшие во время Первой мировой войны. Легенда Западный фронт Восточный фронт Итальянский фронт Кавказский фронт Ближневосточный фронт Балканский фронт Колониальный фронт Военные действия на море… … Википедия

Технологии Первой мировой войны — Основная статья: Первая мировая война Пулемёт стал одной из решающих технологий во время Первой мировой. Британский пулемёт Виккерс на Западном фронте. Технологии Первой мировой войны соответст … Википедия

Хронология Первой Мировой войны — Данная таблица указывает основные события, произошедшие во время Первой мировой войны. Легенда Западный фронт Восточный фронт Итальянский фронт Кавказский фронт Ближневосточный фронт Балканский фронт Колониальный фронт Военные действия на море… … Википедия

Криптография Первой мировой войны — Основная статья: История криптографии Фотокопия телеграммы Циммермана Во время первой мировой войны криптография, и, в особенности, криптоанализ становится одним из инструментов ведения войны. Известны факты … Википедия

Криптография первой мировой войны — Содержание 1 Российская империя 1.1 Армия 1.2 Флот 2 Британская империя 3 Ф … Википедия

Старейшие ветераны Первой мировой войны — Достоверность этого раздела статьи поставлена под сомнение. Необходимо проверить точность фактов, изложенных в этом разделе. На странице обcуждения могут быть пояснения … Википедия

Красноярск в годы Первой мировой войны — Плакат Первой мировой войны. Ноябрь 1914 года. Красноярский краеведческий музей. Красноярск в годы Первой мировой войны Содержание 1 Мобилизация … Википедия

Военный флот Первой мировой войны — Первая мировая война на море Северное море и Атлантика Атлантика • Гельголанд (1) • Доггер банка • Ютландское сражение • Гельголанд (2) • Затопление немецкого флота Балтийское море Готланд • Рижский залив • М … Википедия

Стратегический план Австро-Венгрии накануне Первой мировой войны — Стратегический план Австро Венгрии накануне Первой мировой войны стратегический план командования Вооружённых сил Австро Венгрии, на случай начала большой европейской войны. Выдающийся военный стратег и руководитель Генштаба австро… … Википедия

dic.academic.ru

Знаменитые писатели — участники Первой Мировой Войны

В годы Первой мировой войны многие знаменитые писатели стали ее участниками. Кого-то призвали в армию, а кто-то добровольно отправился на фронт.«Мы рассказать хотим о той,

Но не такой уж и далекой

Войне, О Первой мировой!»

Ю. Пятибат

Виталий Бианки (1894-1959)

В 1915 году, окончив гимназию, Виталий Бианки поступил на естественное отделение университета в Петербурге.

Но ему пришлось сделать перерыв в учёбе, так как началась

Первая мировая война и его призвали в армию.

Александр Блок (1880-1921)

В июле 1916 года поэта призвали служить в инженерную часть Всероссийского Земского Союза. Он отправился в Белоруссию.

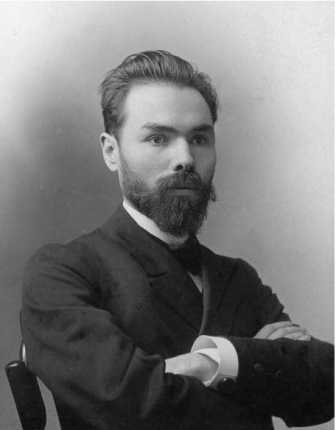

Валерий Брюсов (1873-1924)

В 1914 году, с началом Первой мировой войны, Валерий Брюсов отправился на фронт военным корреспондентом «Русских ведомостей».

Патриотические настроения первых месяцев скоро сменяются у Брюсова разочарованием в «освободительных» целях войны.

Ярослав Гашек (1883-1923)

Ярослав Гашек, чешский писатель и журналист, во время Первой мировой войны был солдатом трех армий – Австро-венгерской, Чехословацкого корпуса в России и Красной армии. Сложной была его военная биография, большая часть которой проходила по Украине: в Галиции, на Волыни и в Киеве – на протяжении двух с половиной лет.

Николай Гумилев (1886-1921)

Ушел добровольцем на фронт в 1914 году. Военную подготовку освоил, находясь в Лейб-Гвардии Уланского Ее Величества полка. В ноябре этого же года полк перебросили в Южную Польшу. Гумилев был награжден знаком отличия военного ордена (Георгиевского креста) 4-й степени за проведенную накануне боя ночную разведку. В январе 1915 был произведен в унтер-офицеры. В феврале поэт простудился, и месяц провел на лечении в Петрограде, а после вернулся на фронт.

В 1916 году Гумилев выпускает сборник «Колчан», куда входят стихи на военную тематику.

Уолт Дисней (1901-1966)

Будучи совсем юным подростком, Дисней хотел пойти добровольцем на фронт, но его не взяли из-за возраста. В школе он рисовал карикатуры и патриотические картинки на военные сюжеты. Дисней пошел служить в Красный Крест. Как и Моэм, он стал одним из водителей автомобиля скорой помощи.

Сергей Есенин (1895-1925)

В 1916 году С. Есенин призван на фронт. Благодаря хлопотам друзей, он получил назначение («с высочайшего соизволения») санитаром в Царскосельский военно – санитарный поезд №143 Её Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны.

Михаил Зощенко (1894-1958)

В марте 1915 года Зощенко прибыл на укомплектование 16-го гренадерского Мингрельского Его Императорского Высочества Великого князя Дмитрия Константиновича полка Кавказской гренадерской дивизии и был назначен на должность младшего офицера пулеметной команды. В ноябре этого же года он получил легкое ранение в ногу. В июле 1916 года его произвели в поручики.

В ходе проведения немецкими солдатами газовой атаки получил отравление и попал в госпиталь. В феврале 1917 из-за развившегося в следствие отравления газами заболевания (порок сердца) был отчислен в резерв. Михаил Зощенко был награжден 4-мя орденами за годы Первой мировой войны, а также представлен к 5-ому ордену, но не получил его в связи с революционными событиями в России в 1917-м.

Валентин Катаев (1897-1986)

В 1915 году, не окончив гимназию, В. Катаев вступил добровольцем-вольноопределяющимся в действующую армию. Начал службу под Сморгонью рядовым на артиллерийской батарее, затем произведен в прапорщики. Дважды был ранен и отравлен газами. Летом 1917 года, после ранения в «керенском» наступлении на румынском фронте, был помещён в госпиталь в Одессе. В. Катаеву был присвоен чин подпоручика, но получить погоны он не успел. Был демобилизован прапорщиком. Награждён двумя Георгиевскими крестами и орденом Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость». С первым офицерским чином получил личное дворянство, не передающееся по наследству.

Агата Кристи (1890-1976)

Во время Первой Мировой писательница Агата Кристи работала медсестрой в военном госпитале. Позже работала в аптеке, потому хорошо разбирается в ядах и много убийств в ее книгах были совершены именно с помощью ядов.

Александр Куприн (1870-1938)

В 1911 г. А. Куприн переезжает в Гатчину под Петербургом. В августе 1914 г. в его доме открывается лазарет для раненых солдат Первой мировой войны. С ноября 1914 г. по май 1915 г. сам писатель находится в действующей армии, где некоторое время командует резервной ротой, расположенной в Гельсингфорсе. В мае 1915 года его демобилизуют по состоянию здоровья.

Сомерсет Моэм (1874-1965)

Английский писатель Сомерсет Моэм служил в годы Первой мировой войны в британском Красном Кресте и входил в число так называемых «Литераторов – водителей автомобилей скорой помощи». Кроме него в этот список входили еще 23 известных писателя из Великобритании и США.

Эрих Мария Ремарк (1898-1970)

Немецкий писатель Ремарк был призван в армию в возрасте 18 лет. В июле 1917 года был ранен в левую ногу, правую руку и шею. Из-за ранения попал в госпиталь, где и пробыл до конца войны. Впечатления писателя, оставшиеся от войны, вылились в роман «На Западном фронте без перемен».

Джон Толкин (1892-1973)

Толкин отправился на фронт не в самом начале Первой мировой войны, а в 1915 году. Служил в полку в звании второго лейтенанта. Он очень тяжело переживал расставание со своей женой Эдит и в письмах к ней рассказывал о превратностях военной службы. Войну Толкин ненавидел. Много лет спустя он говорил, что к 1918 году практически всего его близкие друзья были мертвы.

В 1916 году он отправился во Францию в составе 11-го батальона Британских экспедиционных войск и под впечатлением от переезда написал поэму «Одинокий остров». Чтобы рассказывать жене Эдит о своих перемещениях по линии Западного Фронта, Толкин сочинил специальный секретный код, который и использовал в своих письмах к ней. В октябре 1916 года он заболел окопной лихорадкой. А в ноябре был освобожден о службы, после чего вернулся в Англию.

Алексей Толстой (1882-1945)

Русский писатель Алексей Толстой не мог служить, так как имел травму — у него был поврежден лучевой нерв. Он стал военным корреспондентом.

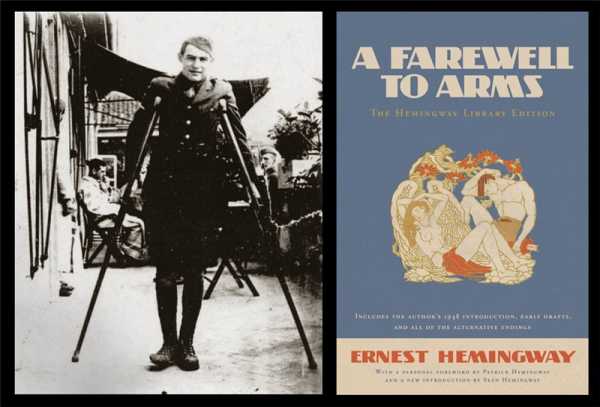

Эрнест Хемингуэй (1899-1961)

Хемингуэй служил шофером-добровольцем в Красном Кресте. Он хотел попасть на фронт, но долго не получал разрешения из-за слабого зрения. После перевода на реку Пьяве стал разносить еду солдатам в окопы.

Деятельность в Первой мировой войне принесла Эрнесту Хемингуэю славу и почет. В Италии его наградили серебряной медалью «За доблесть». В июле 1918 года Хемингуэй попал под обстрел, когда спасал раненого снайпера. В госпитале из него достали 26 осколков. На теле его было более двухсот ран. Там же, в госпитале, он познакомился с медсестрой Агнес фон Куровски и влюбился в нее. Считается, что именно она стала прототипом главной героини романа «Прощай, оружие!».

Антон Ходаков (Пришелец) (1892-1972)

С первых же дней войны в действующей армии оказались тысячи саратовцев. Среди них уроженец Балашовского уезда, поэт Антон Ильич Ходаков (Пришелец), проведший на фронте три года, он уроженец Саратова, будущий известный русский советский писатель, автор исторических романов «Из искры пламя», «Багратион», «Когда крепости не сдаются».

Александр Блок

К лету 1916 года российская армия несёт серьёзные потери, война буквально выкашивает кадровых офицеров и гвардию. Людей не хватает, идет призыв ополченцев старших возрастов, Александру Блоку уже 36 лет.

7 июля 1916 года Блока призвали на службу в инженерную часть Всероссийского Земского Союза. 26 июля он уехал на войну — через Гомель, до узловой станции Лунинец Полесских железных дорог, а оттуда — по узкоколейке до полустанка Парохонск. Блок был зачислен табельщиком в 13-ю инженерно-строительную дружину Союза земств и городов. В современной армии найти аналог этой дружине трудно, это что-то вроде военно-строительных войск, совместно созданных на государственные и частные деньги.

Слева: Александр Блок, 1917 год.

Справа: Александр Блок (сидит 2-м слева) среди солдат и офицеров 13-й инженерной бригады, 1916 год.

Фото в центре: Александр Блок (3-й слева) среди чинов 13-й инженерно-строительной дружины, 1916 год.

Дружина располагалась в прифронтовой полосе, в районе Пинских болот и занималась сооружением резервных оборонительных позиций. В армии Блок жил то в расположении отряда в деревне Колбы, то в помещении штаба дружины – в усадьбе Парахонск местного помещика князя И. Э. Друцкого-Любецкого. Блок провел на фронте семь месяцев, занятый на строительстве окопов и блиндажей – сложной системы больших оборонительных позиций. До передовой было километров десять, слышны разрывы снарядов, в небе летают вражеские аэропланы, бомбят железнодорожную станцию неподалеку. На службе Александр Блок – образцовый чиновник. Поэт-эстет дотошно занимается улучшение быта военных строителей и делает это с усердием, он предельно аккуратен и симпатичен. Когда это усердие вызывает удивление, он говорит: «Поэт не должен терять носовых платков».

Из письма Александра Блока к родным: «Стоим в деревне Колбы, на днях переедем в Лопатино. Мы строим очень длинную позицию в несколько верст длины, несколько линий, одновременно роем новые окопы, чиним старые, заколачиваем колья, натягиваем проволоку, расчищаем обстрел, ведем ходы сообщения…». Работы немало. Поэт исполняет обязанности заведующего партией, под его началом две тысячи человек. Приходится полдня сидеть в седле, объезжая все точки, вторую половину он вынужден сидеть за табелями и отчетами. Вечером единственный отдых — игра в шахматы. Такую жизнь он переносит «легко и не без удовольствия». Он пишет: «Во всем этом много хорошего, но когда это прекратится, все покажется сном».

В начале марта 1917 года Блока отзывают в Петроград. Там — февральская революция, его, как человека безупречной репутации, приглашают принять участие в качестве редактора в работе «Чрезвычайной следственной комиссии для расследования противозаконных по должности действий» бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданского, так военного и морского ведомств.

«Я не боюсь шрапнелей. Но запах войны и сопряженное с ней — есть хамство».

Александр Блок, 1916 год

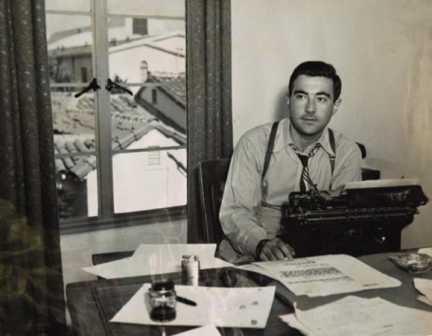

Эрнест Хемингуэй

После вступления США в Первую Мировую войну 2 апреля 1917 года 18-летний Эрнест Хемингуэй, работавший полицейским репортёром в газете «The Kansas City Star», просится в Европу добровольцем, однако из-за плохого зрения получает многократный отказ. Тем не менее молодой человек напорист, в результате он всё-таки попадает куда хочет: на фронт Первой Мировой войны в Италии, записавшись шофёром-добровольцем Красного Креста.

Сначала Хемингуэя отправили в качестве водителя санитарной машины в отряд, дислоцировавшийся в городке Шио, где он чуть не погиб от скуки — служба состояла из игры в бейсбол и карты, вечером — посещения винных погребков. Тогда он добивается перевода в подразделение на реке Пьяве, где стал сначала заниматься обслуживанием армейских лавок, а потом и передовой, вызвавшись доставлять продукты солдатам прямо в окопы. 8 июля 1918 года Хемингуэй, спасая раненого итальянского снайпера, попал под огонь австрийских пулемётов и миномётов. Теперь пришлось спасать самого медбрата, на теле чудом уцелевшего санитара врачи насчитали более двухсот ран, из него вынули 26 осколков.

Слева: Эрнест Хемингуэй в военной форме, 1918 год.

Справа: Пилотка с кокардой военно-медицинской службы США, принадлежавшая Хемингуэю.

Слева: Эрнест Хемингуэй в госпитале, 1918 год (Лежим на боку — осколки.попали в спину. И ниже).

Справа: Прогулка на мотоцикле по Милану.

Слева: Эрнест Хемингуэй в госпитале, Милан, сентябрь 1918 года.

Справа: Обложка первого издания романа «Прощай, оружие».

Вскоре его перевели в Миланский госпиталь, где простреленную коленную чашечку врачи заменили алюминиевым протезом. 21 января 1919 года Эрнест вернулся в США героем — о нём писали все центральные газеты как о первом американце, раненом на итальянском фронте, король Италии Виктор Эммануил III наградил его серебряной медалью «За доблесть» и «Военным крестом». Однако главным итогом военной эпопеи Хемингуэя стал роман «Прощай, оружие».

«Я был большим дураком, когда отправился на ту войну. Я думал, что мы спортивная команда, а австрийцы — другая команда, участвующая в состязании».

Эрнест Хемингуэй.

Джон Толкиен

В 1914 году 23-летний Джон Толкиен записался в Корпус военной подготовки, дабы отсрочить призыв на военную службу и успеть получить степень бакалавра Эксетер-колледжа Оксфордского университета. Это вызвало недовольство родных и косые взгляды окружающих: в Великобритании не было обязательной военной службы, офицерский корпус формировался по принципу добровольности и молодой человек вне армии становился парией. Однако Джон настоял на своём: «Сначала учёба, а война может подождать» и в 1915 году с отличием закончил университет. Тогда же он был направлен в Ланкаширский фузилёрный полк в звании второго лейтенанта, прошёл 11-месячную подготовку в 13-м батальоне в Стаффордшире в Каннок Чейс.

Фотография Кадетского Корпуса школы Короля Эдуарда (Cadet Corps at King Edward’s School), Бирмингем, в которой Толкиен учился. Предположительно четвёртый слева в среднем ряду — будущий автор «Хоббита»

4 июня 1916 года Толкиен в составе 11-го батальона Британских экспедиционных войск, в который он был переведён, отправляется на фронт во Францию. Джон был офицером связи во время сражения на реке Сомме летом и осенью 1916 года, это была крупнейшая и кровопролитная битва в ходе Первой мировой войны, в которой было убито и ранено более миллиона солдат с обеих сторон. Толкиен принимал непосредственное участие в сражении на гребне Типваль и последующего штурма Швабского редута. В этой бойне Джон Толкиен не погиб — 27 октября 1916 года он заболел сыпным тифом и 8 ноября 1916 года был отправлен в Англию, где провел остаток войны в госпиталях и гарнизонах, а позже был освобождён от военной службы подчистую.

«В 1918-м почти все мои близкие друзья были мертвы».

Джон Толкиен.

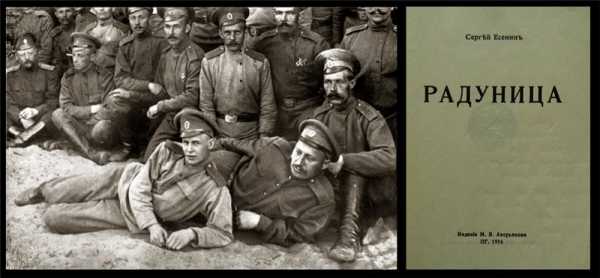

Сергей Есенин

В январе 1916 года Есенин в возрасте 21 года был призван на воинскую службу, где «с высочайшего соизволения» получил назначение санитаром в Царскосельский военно-санитарный поезд №143 «Её Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны». Служба его началась 20 апреля в Царском Селе, куда он прибыл из Петрограда.

Сергей Есенин и Николай Клюев, 1916 год. Интерьер вагона военно-санитарного поезда № 143

Есенин приказом по поезду он был назначен санитаром в шестой вагон, работа военных санитаров была не из легких, в их обязанности входило: поддержание чистоты и порядка в вагoнax, переноска на носилках тяжелораненых и больных и их размещение, погрузка и выгрузка имущества, получение продуктов, раздача пищи и многое другое. Санитары должны были не только обмыть, напоить и накормить всех раненых, но и проследить за их температурой, за состоянием перевязок и вовремя дать всем лекарства. Первая поездка Есенина к линии фронта началась 27 апреля 1916 года, вторая поездка стала для него последней, в день приезда поезда 15 июня Есенину был выписан «увольнительный билет» в Рязань сроком на 15 дней. Как вспоминала его старшая сестра Екатерина, он приехал домой «худой, остриженный наголо». 30 июня поэт вернулся в Царское Село, в Феодоровский городок, где и продолжил службу. И работу над поэтическим сборником. Начальник поезда полковник Ломан устроил его в канцелярию, одновременно поэт должен был исполнять обязанности санитара в царскосельском лазарете № 17, поселили Есенина в доме «для низших служителей». Служба в канцелярии поезда и в лазарете была, конечно, легче физически, но тоже требовала определенной воинской дисциплины, впрочем, Есенин успешно справлялся со всеми своими обязанностями. Полковник Ломан, высоко ценивший Есенина-поэта, неоднократно привлекал его к выступлениям на концертах для раненых в лазаретах и в Трапезной палате Феодоровского городка. Известен последний документ, связанный с военной службой Сергея Есенина: аттестат, выданный ему 20 марта 1917 года (№ 204). В нем, в частности, говорится, что «…возложенные на него обязанности… по 17 марта 1917 года исполнялись им честно и добросовестно». Годом ранее он издал свой первый стихотворный сборник «Радуница», который был восторженно принят критикой и принёс ему известность.

Есенин (слева внизу) среди персонала военно-санитарного поезда. Первый сборник стихов С. Есенина, 1916 год

Распевали про любимые

Да последние деньки:

«Ты прощай, село родимое,

Тёмна роща и пеньки».

Сергей Есенин, «Рекруты», 1916 год.

Ярослав Гашек

Ярослава Гашека, весельчака, анархиста, комиссара-красноармейца и писателя призвали в Австро-Венгерскую армию в 1915 году в возрасте 32 лет, он был зачислен в 91-й пехотный полк, расположенный в Ческе-Будеёвицах.

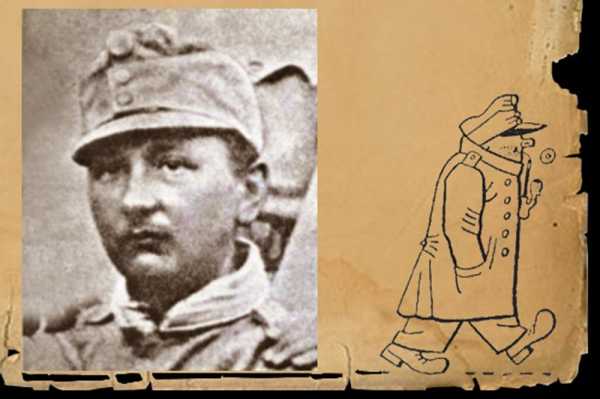

На фото: Ярослав Гашек в форме рядового Австро-Венгерской армии, 1916 год

Персонажи «Похождений бравого солдата Швейка» списаны с натуры: в 91-м полку служили и поручик Лукаш, и капитан Сагнер, и писарь Ванек, и многие другие персонажи, часть из них Гашек так и оставил под своими фамилиями. В полку он получил должность помощника писаря, что позволило ему уклоняться от каждодневной муштры и продолжать творчество, тогда же он довольно тесно сошёлся с денщиком Лукаша Франтишеком Страшлипкой, считающимся одним из основных прототипов Йозефа Швейка. На фронте в Галиции Ярослав Гашек выполнял обязанности квартирьера, позже был ординарцем и связным взвода. Участвовал в боях у горы Сокаль и даже был награждён серебряной медалью «За храбрость» и произведён в чин ефрейтора. Вот только обстоятельства его героического подвига сильно разнятся. По воспоминаниям сослуживцев, Гашек, против своей воли «взял в плен» группу русских дезертиров — он неплохо говорил по-русски и договорился с солдатами противника об условиях сдачи. Сам же Гашек всегда заявлял, что медалью был награждён за то, что избавил батальонного командира от вшей, намазав его ртутной мазью.

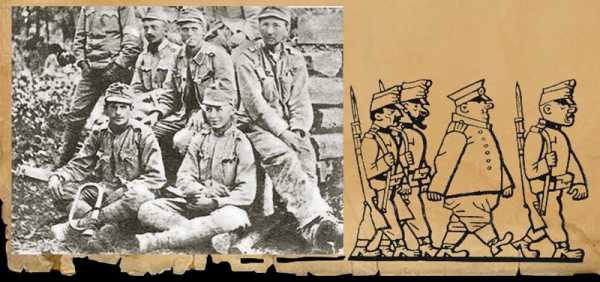

На фото: Ярослав Гашек в группе чешских легионеров, крайний справа, 1916 год.

Утром 24 сентября 1915 года, в ходе контрнаступления русской армии на участке 91-го полка под Дубно, Гашек добровольно сдался в плен. Как военнопленный под номером 294217 содержался в лагере под Киевом в Дарнице, позднее он был переведён в лагерь в Тоцком в Самарской губернии, там разразилась эпидемия тифа, в ходе которой множество пленных умерли — Ярослав заболел, но выжил. Вскоре, подобно многим другим соотечественникам, Гашек вступил в Чехословацкий легион. Однако медкомиссия признала его негодным к строевой службе и в июне 1916 года он стал сначала писарем 1-го добровольческого полка имени Яна Гуса, а затем — сотрудником газеты «Чехослован», выходившей в Киеве. Гашек много писал, активно занимался агитацией в лагерях военнопленных в пользу Легиона, публиковал в газетах юморески и фельетоны. Своим острым языком он добился того, что австрийские власти объявили его изменником за оскорбительные рассказы: именно в то время появился «Рассказ о портрете Франца-Иосифа I», который потом превратится в первую главе «Похождений Швейка». Впрочем, по ряду сведений (ничему верить нельзя!), Гашек воевал не только на бумаге — летом 1917 года за бой у Зборова он был награждён Георгиевским крестом четвёртой степени.

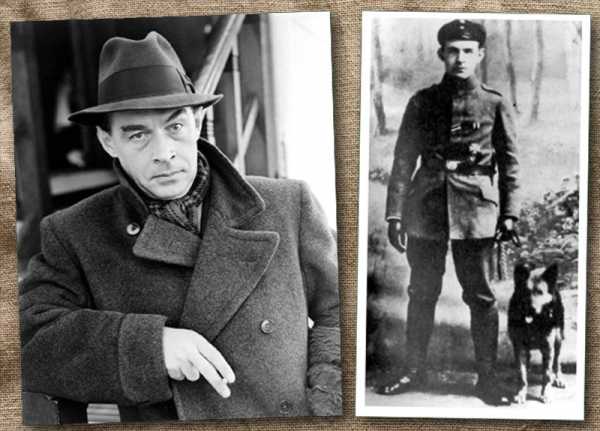

Эрих Мария Ремарк

Справа: Ремарк в форме лейтенанта, рядом — любимая собака по кличке Вольф, 1919 год.

«Мы идём, чтобы спасти мир» — так восемнадцатилетний Эрих Ремарк заявляет своим друзьям. С ноября 1916 года Ремарк — доброволец в батальоне запаса 78-го пехотного полка, их подготовка проходит в казармах в Каприви, рядом с его родиной в Оснабрюке.

Слева: Эрих Ремарк (в центре) среди однополчан, 1917 год

Справа: Казарма в Каприви, где Ремарк прошёл подготовку перед фронтом.

С января 1917 года Ремарк — на Западном фронте, во 2-ой гвардейской резервной дивизии. Почти год он проведёт на передовой во Франции и Фландрии, там он получил пять ранений, после одного из которых только чудом останется жив.

17 июня 1917 года для рядового Ремарка — боевое крещение. Его сапёрное подразделение по ночам строит заграждения из колючей проволоки в нейтральной полосе. Под плотным огнём из британских окопов Эрих, раненный осколком, дотаскивает своего товарища Кристиана Кранцбюлера до немецких траншей, тому ампутируют ногу.

15-й гвардейский полк 2-й резервной дивизии, в котором служит рядовой Эрих Пауль Ремарк (Erich Paul Remark), отправляют в район Ипра, там во время артобстрела Ремарк получает ранение от разрыва британского снаряда. Один из осколков попадает в правое предплечье, второй осколок — в левую ногу, чуть выше колена, третье ранение самое серьёзное — в шею.

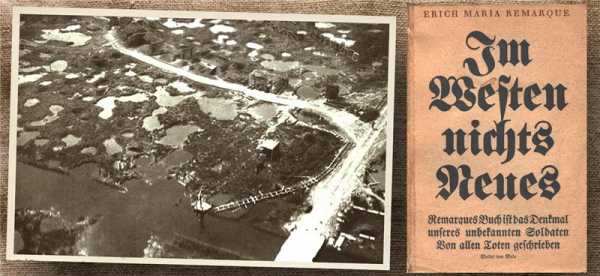

Слева: Полоса фронта под Totenmuhle в районе деревни Сент- Жульен (St. Julien) и дорога на Zonnebeke,

место дислокации полка Ремарка (аэрофотосъёмка, лето 1917 года).

Справа: Обложка первого издания романа «На западном фронте без перемен», 1929 год.

Ремарк оказывается в военном госпитале Святого Винсента в Дуйсбурге, уже в Германии, потом — лечение в санаторий на горе Клостерберг, на его родине, в Оснабрюке. Здесь он пробудет четырнадцать месяцев. Через неделю после того, как он был признан вновь годным для службы, война заканчивается.

«Если не смеяться над двадцатым веком, то надо застрелиться. Но долго смеяться над ним нельзя — скорее взвоешь от горя».

Эрих Мария Ремарк

Валентин Катаев

С аттестатом за шесть классов Пятой гимназии города Одессы зимой 1915 года 18-летний Валентин Катаев уходит на фронт добровольцем. Вольноопределяющийся Катаев имеет право выбрать род войск, он останавливается на артиллерии — «там меньше убивают». Он участвует в кровопролитных боях рядовым на артиллерийской батарее под Сморгонью, городом, который потом назовут «мертвым»: он будет полностью разрушен и сожжен — после войны из 16 тысяч жителей сюда вернутся всего 130 человек. Вскоре Катаев получает нашивки бомбардира, позже — младшего фейерверкера, через год произведен в звание прапорщика. В мае 1917 года, после выздоровления от ранения, Катаев вновь оказался на фронте, в июле был снова тяжело ранен и до ноября пролежал в одесском госпитале. Катаеву был присвоен чин подпоручика, но получить погоны он не успел и был демобилизован прапорщиком. Награждён двумя Георгиевскими крестами 4-ой и 3-ей степени и орденом Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость», вместе с наградой получил «личное дворянство, не передающееся по наследству». За войну он дважды был ранен, дважды попадал под газовую атаку, получив тяжелое отравление, знаменитая катаевская хрипотца в голосе — результат этого отравления.

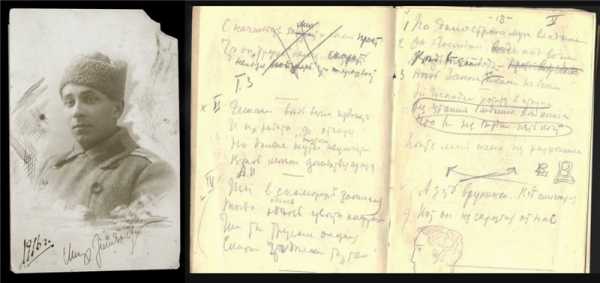

Прапорщик Валентин Катаев. Портрет, опубликованный в журнале «Весь мир». 1916 год.

На фронте Катаев пишет, в прессе появляются рассказы и очерки Катаева, посвященные фронтовой жизни. Рассказ «Немчик», опубликованный в 1916 году в журнале «Весь мир», стал первым выходом Катаева на страницы столичной печати.

Не менее любопытен факт службы в будущем знаменитого советского писателя в войсках гетмана П. П. Скоропадского, а позже — в Белой Добровольческой армии генерала Антона Ивановича Деникина, где он служил на бронепоезде «Новороссия»(!) командиром 1-ой башни. В самом начале 1920 года, ещё до начала отступления Добровольческой армии Катаев в Жмеринке заболел сыпным тифом и был эвакуирован в одесский госпиталь, позже родные забрали его, ещё больного, домой. Впрочем, по официальной советской версии и собственным воспоминаниям («Почти дневник») Катаев с весны 1919 года всё это время воевал в Красной армии..

«Опять обстрел. Немец бьет по батарее, словно гвозди вколачивает. Ужасное зрелище. Если вам кто-то скажет, что на войне не страшно, не верьте».

Валентин Катаев, из письма с фронта.

Михаил Зощенко

29 сентября 1914 года 21-летний Михаил Зощенко был зачислен в Павловское военное училище в Петрограде юнкером рядового состава на правах вольноопределяющегося 1-го разряда, 1 февраля 1915 года окончил ускоренные четырёхмесячные курсы военного времени и произведён в прапорщики с зачислением по армейской пехоте. С 12 марта 1915 года — в действующей армии на укомплектовании 16-го гренадерского Мингрельского Его Императорского Высочества Великого князя Дмитрия Константиновича полка Кавказской гренадерской дивизии, к которому был прикомандирован до декабря 1915 года, назначен на должность младшего офицера пулемётной команды. В начале ноября 1915 г. во время атаки на немецкие траншеи получил лёгкое осколочное ранение в ногу. 17 ноября «за отличные действия против неприятеля» награждён орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом. 22 декабря 1915 года произведён в подпоручики и назначен на должность начальника пулемётной команды.

Михаил Зощенко в 1916 году. Фронтовые черновики писателя.

11 февраля 1916 года награждён орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», 9 июля произведён в поручики. В ночь на 20 июля в результате газовой атаки получил отравление газами и отправлен в госпиталь, характерный жёлтый цвет лица останется у Зощенко до конца жизни. 13 сентября 1916 года награждён орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами.

Михаил Зощенко в 1917 году. Зощенко на фронте.

В октябре после лечения в госпитале был признан больным первой категории, но отказался от службы в запасном полку и 9 октября Зощенко возвращается на фронт в свой полк. 9 ноября награждён орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом и на следующий день назначен командиром роты, произведён в штабс-капитаны. 11 ноября назначен временно исполняющим обязанности командира батальона. 17 ноября командирован на станцию Вилейка для работы на курсах временной школы прапорщиков. В январе 1917 года был представлен в капитаны и к ордену Святого Владимира IV степени с мечами и бантом (объявлен в приказе, не вручён). 9 февраля 1917 года у Зощенко обостряется болезнь — порок сердца как результат отравления газами и после госпиталя он отчисляется в резерв.

Слева: Поручик Зощенко с Анненским оружием, 1916 год.

Справа: Награды писателя: орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом, ордена Святого Станислава 2-й степени с мечами, 3-й степени с мечами и бантом (с выставки «Записки офицера» в Музее-квартире Михаила Зощенко, Санкт-Петербург,Малая Конюшенная, 4/2, кв. 119).

Летом 1917 года Зощенко был назначен начальником почт и телеграфов и комендантом почтамта Петрограда. Вскоре он выехал в Архангельск, где занимал должность адъютанта Архангельской дружины. В начале 1919 года, несмотря на то, что был освобождён от военной службы по состоянию здоровья, добровольно поступил в действующую часть Красной армии, где служил полковым адъютантом «1-го Образцового полка деревенской бедноты». Зимой 1919 года участвует в боях под Нарвой и Ямбургом против отряда Булак-Балаховича. В апреле 1919 года после сердечного приступа и лечения в госпитале был признан негодным к военной службе и демобилизован, тем не менее поступает телефонистом в пограничную стражу. Сразу после начала Великой Отечественной войны Зощенко подаёт заявление с просьбой отправить его на фронт, как имеющего боевой опыт, однако получает отказ: «К военной службе не годен».

Анненское оружие «За храбрость» — офицерская шашка драгунского типа образца 1909 года.

Свои перепетии участия в Первой Мировой Зощенко собирался описать в «Записках офицера», однако, по вполне понятным причинам (печально знаменитое постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) от 1946 года № 274), «Записок» не закончил, лишь короткие «военные» фрагменты присутствуют в повести «Перед восходом солнца», полностью опубликованной только в 1987 году..

«В ту войну прапорщики жили в среднем не больше двенадцати дней.»

Михаил Зощенко, «Перед восходом солнца».

Александр Иванович Куприн

Уже в августе 1914 года в его доме в Гатчине, под Петербургом, Куприн открывает лазарет для раненых солдат Первой Мировой войны. Окончивший ещё в 1887 году Александровское военное училище в Москве, 45-летний Куприн добровольцем отправляется в армию, с ноября 1914 года по май 1915 года писатель командует резервной ротой, расположенной в Гельсингфорсе. В мае 1915 года его демобилизуют по состоянию здоровья.

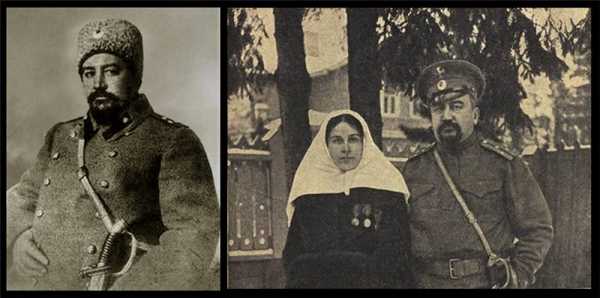

Слева: Поручик Куприн в 1914 году.

Справа: Александр Куприн и его жена, Елизавета Морицевна Куприна (урождённая Гейнрих) в форме сестры милосердия, 1915 год.

Виталий Валентинович Бианки

В 1916 году Виталия Бианки, 22-летнего студента естественного отделения Петроградского Университета призывают в армию, он заканчивает ускоренные курсы Владимирского военного училища и в чине прапорщика направляется в артиллерийскую бригаду. Война подходит к концу — в феврале 1917 года избирается в Совет солдатских и рабочих депутатов как член партии эсеров, весной 1918 года вместе с воинской частью оказывается на Волге. Летом 1918 года Бианки работает в самарской газете «Народ»: издавалась с сентября по декабрь 1918-го Агитационным культурно-просветительным отделом эсеровского «Комуча». В связи с наступлением войск Красной армии Бианки уезжает из Самары и живёт в Уфе, Екатеринбурге, затем снова в Уфе, потом в Томске и наконец, в Бийске. Здесь он был мобилизован в Русскую Колчаковскую армию, после её поражения был вынужден скрываться под чужой фамилией.

Янка Купала

Янка Купала (Иван Доминиикович Луцевич), поэт, классик белорусской литературы. В январе 1916 года 34-летнего года студента Московского городского народного университета призывают в армию. Будучи уже известным поэтом, он попадет на службу в дорожно-строительный отряд Варшавского военного округа путей сообщения, где будет контролировать строительство железнодорожных мостов, службу проходит в Минске и Полоцке, позже в Смоленске вплоть до октября 1917 года.

Слева: Купала в военной форме, 1916 год.

Справа: Янка Купала с супругой Владиславой, в девичестве Станкевич, 1916 год.

smolbattle.ru

Полководцы Первой Мировой войны (1914-1918): список, их битвы, достижения

Полководцы Российской империи

Алексеев Михаил Васильевич (1857-1918)

С 1914 года в I Мировой войне – возглавлял штаб Юго-западного фронта. Весной 1915 года руководит отступлением русских войск через Литву и Польшу, названным в истории войны Великим отступлением.

Был пожалован орденом Святого Георгия 4-й степени. С августа 1915 года – начштаба Верховного Главнокомандующего.

Брусилов Алексей Алексеевич (1853-1926)

В качестве командующего 8-й Армией участвовал в Галицийской битве. В так называемых Рогатинских боях разбил 2-ю армию Австро-Венгрии захватив 20 тысяч пленных и 70 орудий. 20 августа завоевал Галич. Затем 8-я армия принимает участие в сражениях у Равы-Русской и под городокском.

Летом 1916 года был инициатором так называемого Луцкого прорыва, названном впоследствии его именем. Суть стратегии заключалась в одновременном наступлении всех армий по всей линии фронта. В 1916 Брусилов возглавил Юго-Западный фронт, что позволило ему действовать относительно свободно.

Деникин Антон Иванович(1872-1947)

В годы первой мировой войны Деникин командовал 4-й стрелковой бригадой, прозванной в войсках «железной», В 1914 году предпринял контратаку против австрийских войск в Галиции, захватил венгерский город Мезо-Лаборч.

В 1915 году его бригада была расширена до дивизии и вошла в состав Калединской 8-й Армии. Деникин принял самое непосредственное участие в Брусиловском прорыве. Его «Железная дивизия» захватила Луцк, взяла в плен 20000 человек из армии противника.

С 1916 года – генерал-лейтенант Генерального штаба. В 1917 году командовал западным и юго-западным фронтами.

За доблесть в Городком сражении Антон Иванович был награжден Георгиевским оружием. За неожиданную контратаку против австрийцев в Галиции получил орден святого Георгия 4-й степени. После захвата Луцка получил чин генерал-лейтенанта.

Каледин Алексей Максимович (1861-1918)

Активный участник Брусиловского прорыва. В составе 8-й армии Юго-Западного фронта конники Каледина всегда были действующей боевой силой. В победные донесения с фронта во время боев в Галиции 1914 г. регулярно включалось имя командира 12-й кавалерийской дивизии Каледина. После того как весной 1916 г. Брусилов возглавил Юго-Западный фронт, он рекомендовал Каледина вместо себя на посту командующего 8-й армией, которая потом оказалась в эпицентре Луцкого прорыва, и всегда оказывалась на самых сложных участках фронта

Активный участник Брусиловского прорыва. В составе 8-й армии Юго-Западного фронта конники Каледина всегда были действующей боевой силой. В победные донесения с фронта во время боев в Галиции 1914 г. регулярно включалось имя командира 12-й кавалерийской дивизии Каледина. После того как весной 1916 г. Брусилов возглавил Юго-Западный фронт, он рекомендовал Каледина вместо себя на посту командующего 8-й армией, которая потом оказалась в эпицентре Луцкого прорыва, и всегда оказывалась на самых сложных участках фронта

Французские полководцы

Фош Фердинанд (1851-1929)

Встретил I мировую в Нанси в качестве командира 20-го корпуса. Вскоре был назначен командующим 9-й французской Армии, которая устояла против 2-х германских армий в битве на реке Марна и, несмотря на численные потери, удержала Нанси во второй раз.

В 15-16 гг. командовал группой армий «Север». Участвовал в наступлении на Артуа, в сражении на Сомме, закончившихся победой германцев. После чего генерал Фош был освобожден от занимаемого поста.

Жоффр Жозеф Жак (1852-1931)

Главнокомандующий Северными и северо-восточными армиями Франции. Боевые действия велись на территориях Франции и Бельгии. Германия стремилась захватить Париж. Пять германских армий рвались к бреши, образовавшейся между Амьеном и Верденом. Генерал Жоффр три армейских корпуса оставил на оборону столицы. В конце 1914 года наступательные операции французов носили разрозненный характер.

Генерал Жоффр руководил французскими армиями 2 года – с конца 1914 до конца 1916 гг. После верденской мясорубки, в которой Франция потеряла 315 тысяч, он был отстранен от должности Главнокомандующего.

Полководцы Германии

Людендорф Эрих (1865-1937)

Людендорф Эрих (1865-1937)

С 1914 года осуществлял руководство действиями немецких войск на Восточном фронте, а с 1916 года руководил всеми Германскими войсками.

Гинденбург Пауль (1847-1934)

Осенью 1914 генерала пехоты Пауля Гинденбурга назначили командующим 8-й Германской армией, дислоцированной в Восточной Пруссии. А в октябре того же года – главнокомандующим Германии на Восточном фронте.

В 1916 году он прославился в немецких войсках срывом наступления русских войск у реки Нарочи. Он контратаковал русских и тем самым остановил их продвижение.

Английские полководцы

Френч Джон Дентон Пинкстон (1852-1925)

Был назначен главнокомандующим экспедиционными силами Британии во Франции. Не будучи подчиненным французскому командованию, он принимал решения авторитарно, не согласовывая свои действия с французским командованием. Разлад в действиях армий только вредил проведению военных операций, что было только на руку противнику. 20 августа 1914 года в зоне Мобеж-Ле-Като экспедиционные силы должны были выступать вместе с французами на Суаньи. 24 августа фельдмаршал Френч начал отвод своих войск.

Во время столкновения на Марне Френч проявил нерешительность и медлительность, простоял в бездействии всего в 30 км от двух германский армий. В апреле 1915 года потерпел поражение в боях у Ипра.

Хейг Дуглас (1861-1928)

Преемник Джона Френча в должности главнокомандующего британскими войсками во Франции. В состав этих подразделений входили первые 3 армии. Позднее была введена 4-я, возглавляемая генералом Роулинсоном и 5-я генерала Гофа из резерва. Фельдмаршал Хейг возглавлял боевую операцию на Сомме.

istoriyakratko.ru

Бобринский Николай Алексеевич :: Известные личности :: Первая мировая война

Биография

Родился в графской семье. С 1899 по 1904 год учился в московской гимназии Поливанова. В 1908 году сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости в Тульской гимназии, в этом же году поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета.

В 1911—1912 годах участвовал в орнитологической экспедиции в Армению. По результатам экспедиции в 1916 году были опубликованы две научные статьи.

В 1914 году получил выпускное свидетельство Московского университета, но в связи с началом Первой Мировой войны, сдача государственных экзаменов была отложена. В 1914 году совершил ещё одну экспедицию — в горную Бухару. В начале войны, записался в качестве вольноопределяющегося в Изюмский гусарский полк. С весны 1915 года прапорщиком служил в Татарском конном полку Кавказской туземной конной дивизии. В 1916 году получил тяжелейшее ранение в живот, но остался жив и после выздоровления снова вернулся в строй. Дослужился до ротмистра. За личное мужество удостоился награды — Золотого Георгиевского оружия с надписью «За храбрость».

В 1918 году после сдачи экзаменов при МГУ поступил на работу в Дарвиновский музей, где проработал до 1920 года в качестве сотрудника Московского университета. С 1920 по 1922 год принимал участие в становлении организованного в Ташкенте первого научно-просветительского центра в Средней Азии — Туркестанского университета. В 1921 году совместно с профессором Д. Н. Кашкаровым совершил путешествие с целью изучению животного мира по реке Угам. В 1925 году участвовал в большой экспедиции Главного Среднеазиатского музея на озере Сары-Челек в Чаткальском хребте.

С 1922 года работал в Московском университете. В 1934 году уезжает в Ташкент, где занял должность профессора и заведующего кафедрой зоологии позвоночных Среднеазиатского государственного университета, являясь заведующим той же кафедры в Биологическом институте при университете. В 1933 году отправился в экспедицию в районы Кокчетавского и Зерендинского лесничеств в Северном Казахстане, где изучал фауну позвоночных островных лесов. В 1936 году руководил зоологическими работами Кенемехской комплексной экспедиции, обследовавшей обширные пространства юго-восточных частей пустыни Кызыл-Кум. В 1937—1948 годах — преподавал зоологию позвоночных в МГУ, а в 1944—1960 — в Московском областном педагогическом институте. 22 мая 1943 года была присуждена без защиты диссертации докторская степень. Автор многочисленных трудов по фауне СССР и зоогеографии.

В 1935 году вышел его учебник по зоологии, в 1937 году — руководство по сбору материалов. Широкую известность и заслуженно высокую оценку специалистов разных областей получила вышедшая в 1948 году книга «Животный мир и природа СССР».

Последние годы жизни был прикован к постели тяжелой болезнью. Умер в Москве в возрасте 74 лет, похоронен на Востряковском кладбище, рядом с могилами его детей и родной тети Софьи Алексеевны.

Поиск похожих документовПохожие документы

gwar.mil.ru

Известные люди — участники первой мировой войны

Кто с кем воевал? Сейчас этот вопрос наверняка поставит в тупик многих обывателей. Но Великая война, как её называли в мире до 1939 года, унесла больше 20 миллионов жизней и навсегда изменила ход истории. За 4 кровопролитных года рушились империи, исчезали народы, заключались союзы. Поэтому знать про неё необходимо как минимум в целях общего развития.

Причины начала войны

К началу 19-го века кризис в Европе был очевиден для всех крупных держав. Многие историки и аналитики приводят различные популистские причины, по которым Кто с кем воевал до этого, какие народы были друг другу братскими и так далее — всё это не имело практически никакого значения для большинства стран. Цели воюющих держав в Первой мировой войне были разные, но главной причиной стало желание крупного капитала распространить своё влияние и получить новые рынки сбыта.

Прежде всего стоит учесть желание Германии, так как именно она стала агрессором и фактически развязала войну. Но при этом не стоит считать, что только желала войны, а остальные страны не готовили планов нападения и всего лишь защищались.

Цели Германии

К началу 20-го века Германия продолжала стремительно развиваться. Империя имела хорошую армию, современные типы вооружения, мощную экономику. Главной проблемой было то, что объединить германские земли под единым флагом удалось лишь в середине 19-го века. Именно тогда немцы и стали важным игроком на мировой арене. Но к моменту становления Германии как великой державы уже был упущен период активных колонизаций. Англия, Франция, Россия и другие страны имели множество колоний. Они открывали хороший рынок сбыта для капитала этих стран, позволяли иметь дешевую рабочую силу, обилие продовольствия и специфических товаров. У Германии этого не было. Товарное перепроизводство привело к застою. Рост населения и ограниченность территорий их расселения образовали дефицит продовольствия. Тогда немецкое руководство решило отойти от идеи быть членом содружества стран, имея второстепенный голос. Где-то к концу 19-го века политические доктрины были направлены на построение Германской империи как ведущей в мире державы. И единственный путь к этому — война.

Год 1914. Первая мировая война: с кем воевали?

Другие страны мыслили аналогично. Капиталисты толкали правительства всех крупных государств к экспансии. Россия прежде всего хотела объединить под своими знамёнами как можно больше славянских земель, особенно на Балканах, тем более что местное население лояльно относилось к такому покровительству.

Немаловажную роль сыграла Турция. Ведущие мировые игроки пристально наблюдали за развалом Османской империи и ждали момента, чтобы откусить кусок от этого гиганта. Кризис и ожидание чувствовались по всей Европе. Был ряд кровопролитных войн на территории современной Югославии, после которых последовала Первая мировая война. Кто с кем воевал на Балканах, порой не помнили местные жители самих южнославянских стран. Капиталисты гнали солдат вперёд, меняя союзников в зависимости от выгоды. Было уже ясно, что, скорее всего, что-то более масштабное, чем локальный конфликт, произойдёт именно на Балканах. Так и случилось. В конце июня Гаврила Принцип убил эрцгерцога Фердинанда. использовала это событие как повод для объявления войны.

Ожидания сторон

Воюющие страны Первой мировой войны никак не думали, во что выльется конфликт. Если детально изучить планы сторон, то чётко видно, что каждая собиралась одержать победу вследствие быстрого наступления. На боевые действия отводилось не больше нескольких месяцев. Это было обусловлено в том числе и тем, что до этого в истории не было подобных прецедентов, когда практически все державы участвуют в войне.

Первая мировая война: кто против кого воевал?

Накануне 1914 года были заключены два союза: Антанта и Тройственный. В первый входила Россия, Британия, Франция. Во второй — Германия, Австро-Венгрия, Италия. Более маленькие страны объединялись вокруг одного из этих союзов, С кем воевала Россия? С Болгарией, Турцией, Германией, Австро-Венгрией, Албанией. А также рядом вооруженных формирований других стран.

После Балканского кризиса в Европе было образовано два основных театра военных действий — Западный и Восточный. Также боевые д

raybud.ru

Личности Первой мировой войны | История Вики

Личности Первой мировой войны

Содержание

[развернуть]Крупнейшие военачальники Править

Франция Править

- Жозеф Жоффр — дивизионный генерал;

- Фердинанд Фош — маршал Франции;

- Анри Филипп Петэн — маршал Франции;

- Франше д’Эспре — маршал Франции;

Россия Править

- Николай Николаевич (Младший) — Великий князь;

- Николай II — император, главнокомандующий русской армии.

- Николай Иудович Иванов — генерал-адъютант, генерал от артиллерии;

- Михаил Васильевич Алексеев — генерал-адъютант, генерал от инфантерии;

- Алексей Алексеевич Брусилов — генерал-адъютант, генерал от кавалерии;

- Александр Васильевич Самсонов — генерал от кавалерии;

- Лавр Георгиевич Корнилов — генерал от инфантерии;

- Николай Владимирович Рузский — генерал от инфантерии

Великобритания Править

- Джон Дентон Пикстон Френч — фельдмаршал;

- Дуглас Хейг — фельдмаршал.

США Править

- Джон Першинг — генерал армий (генералиссимус).

Сербия Править

- Радомир Путник — воевода.

Бельгия Править

- Альберт I — король.

Италия

history.wikia.org

Страны участницы 1 мировой войны. Известные люди

(Таблица составлена по данным: Урланис Б.Ц. Войны и народонаселение Европы. М., 1960; История войны на Тихом океане / Пер. с яп. Т. 4. М., 1958.

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

А.И. Деникин (1872-1947), генерал-лейтенант русской армии, командовал дивизией во время Брусиловского прорыва, Добровольческой армией и силами Юга России в гражданской войне, в 1920 г. эмигрировал.

«Старая русская армия дралась безропотно почти три года; часто шла с голыми руками против убийственно высокой техники врагов, проявляя высокое мужество и самоотвержение, и своей обильной кровью искупала грехи верховной власти, правительства, народа и свои.

Наши союзники не смеют забывать ни на минуту, что в середине января 1917 года эта армия удерживала на своем фронте 187 вражеских дивизий, т. е. 49% всех сил противника, действовавших на европейских и азиатских фронтах.

Старая русская армия заключала в себе достаточно еще сил, чтобы продолжать войну и одержать победу». {Деникин А.И. Очерки русской смуты. М.,1991. С. 27.)

Д. Ллойд-Джордж (1863-1945), премьер-министр Великобритании в 1916-1922 гг.

«Когда летом 1915 г. русские армии были потрясены и сокрушены артиллерийским превосходством Германии и не были способны оказывать какое-нибудь сопротивление вследствие недостатка винтовок и патронов, французы копили свои снаряды, как будто это было золото, и с гордостью указывали на огромные запасы в резервных складах за линией фронта На каждое предложение относительно вооружения России французские и британские генералы отвечали и в 1914-1915, и в 1916 гг., что им нечего дать».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. На основе анализа текста главы составьте таблицу «Главные события первой мировой войны в 1915-1918 гг.», используя образец:

Сделайте выводы о характере войны, оценке сил сторон, значении каждого из фронтов, отношениях между союзниками, роли России в различные периоды войны.

2. Проследите по карте ход военных действий в 1915-1918 гг.

3. Проанализируйте данные таблицы 4:

Почему война была названа мировой?

Чем вы объясните, что даты вступления разных стран в войну так отличаются друг от друга?

О чем свидетельствует количество жертв войны?

4. Охарактеризуйте взаимовлияние войны на внутренние события в России и российских революционных событий на ход войны.

5. Как А.И. Деникин оценивает действия русской армии в войне? Как вы думаете, почему он говорит об искуплении армией «грехов верховной власти, правительства, народа»?

6. Определите основную мысль высказывания Д. Ллойд-Джорджа. Как вы можете объяснить описанные им действия французских и британских генералов?

7. Что такое братание, как к этому слову относились в Германии и России?

8. Составьте план рассказа о Брестском мире, подготовьте сообщение в классе.

9. Когда и почему США вступили в первую мировую войну?

10. Как вы думаете, почему страны Антанты победили в войне?

Первая мировая война — это война между двумя коалициями держав: Центральных держав , или Четверного союза (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария) и Антанты (Россия, Франция, Великобритания).

Поддержали Антанту в Первой мировой войне (т.е. были ее союзниками) еще ряд государств. Длилась эта война примерно 4 года (официально с 28 июля 1914 по 11 ноября 1918). Это был первый военный конфликт мирового масштаба, в который были вовлечены 38 из существовавших в то время 59 независимых государств.

В ходе войны состав коалиций менялся.

Европа в 1914 году

Антанта

Британская империя

Франция

Российская империя

Кроме этих основных стран, на стороне Антанты сгруппировалось более двадцати государств, а термин «Антанта» стал применяться для обозначения всей антигерманской коалиции. Таким образом, в антигерманскую коалицию входили страны: Андорра, Бельгия, Боливия, Бразилия, Китай, Коста-Рика, Куба, Эквадор, Греция, Гватемала, Гаити, Гондурас, Италия (c 23 мая 1915 г.), Япония, Либерия, Черногория, Никарагуа, Панама, Перу, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Сиам, США, Уругвай.

Кавалерия Российской имперской гвардии

Центральные державы

Германская империя

Австро-Венгрия

Османская империя

Болгарское царство (с 1915 г.)

Предшественником этого блока был Тройственный союз , образовавшийся в 1879-1882 годах в результате соглашений, заключённых между Германией, Австро-Венгрией и Италией . По договору эти страны обязаны были оказывать друг другу поддержку в случае войны, основном с Францией. Но Италия стала сближаться с Францией и в начале Первой мировой войны объявила о своём нейтралитете, а в 1915 г. вышла из Тройственного союза и вступила в войну на стороне Антанты.

Османская империя и Болгария присоединились к Германии и Австро-Венгрии уже в ходе войны. Османская империя вступила в войну в октябре 1914, Болгария — в октябре 1915 года.

Некоторые страны участвовали в войне частично, другие вступили в войну уже в завершающей ее фазе. Расскажем о некоторых особенностях участия в войне отдельных стран.

Албания

Как только война началась, албанский князь Вильгельм Вид, по происхождению немец, бежал из страны в Германию. Албания заняла нейтралитет, но была оккупирована войсками Антанты (Италией, Сербией, Черногорией). Однако к январю 1916 г. большую ее часть (Северную и Центральную) заняли Австро-Венгерские войска. На занятых территориях, при поддержке оккупационных властей, из албанских добровольцев был создан Албанский легион — воинское формирование, состоявшее из девяти пехотных батальонов и насчитывавшее в своих рядах до 6000 бойцов.

Азербайджан

28 мая 1918 г. была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика. Вскоре она заключила с Османской империи договор «О мире и дружбе», согласно которому последняя обязывалась «оказывать помощь вооружённой силой правительству Азербайджанской Республики, буде таковая потребуется для обеспечения порядка и безопасности в стране ». А когда вооружённые формирования Бакинского Совета народных комиссаров начали наступление на Елизаветполь, это стало основанием для обращения Азербайджанской Демократической Республики за военной помощью к Османской империи.В результате войска большевиков были разбиты. 15 сентября 1918 г. турецко-азербайджанская армия заняла Баку.

М. Димер «Первая мировая война. Воздушный бой»

Аравия

К началу Первой мировой войны она была основным союзником Османской империи на Аравийском полуострове.

Ливия

Мусульманский суфийский религиозно-политический орден Сенусия начал вести боевые действия против итальянских колонизаторов в Ливии ещё в 1911 г. Сенусия – мусульманский суфийский религиозно-политический орден (братство) в Ливии и Судане, основанный в Мекке в 1837 г. Великим Сенусси, Мухаммедом ибн Али ас-Сенуси, и нацеленный на преодоление упадка исламской мысли и духовности и ослабления мусульманского политического единства). К 1914 г. итальянцы контролировали лишь побережье. С началом Первой мировой войны сенуситы получили новых союзников в борьбе против колонизаторов — Османскую и Германскую империи, с их помощью к концу1916 г. Сенусия выбила итальянцев с большей части Ливии. В декабре 1915 г. сенуситские отряды вторглись в Британский Египет, где потерпели сокрушительное поражение.

Польша

С началом Первой мировой войны польские националистические круги Австро-Венгрии выдвинули идею создания По

atomyshop.ru

Людендорф Эрих (1865-1937)

Людендорф Эрих (1865-1937)