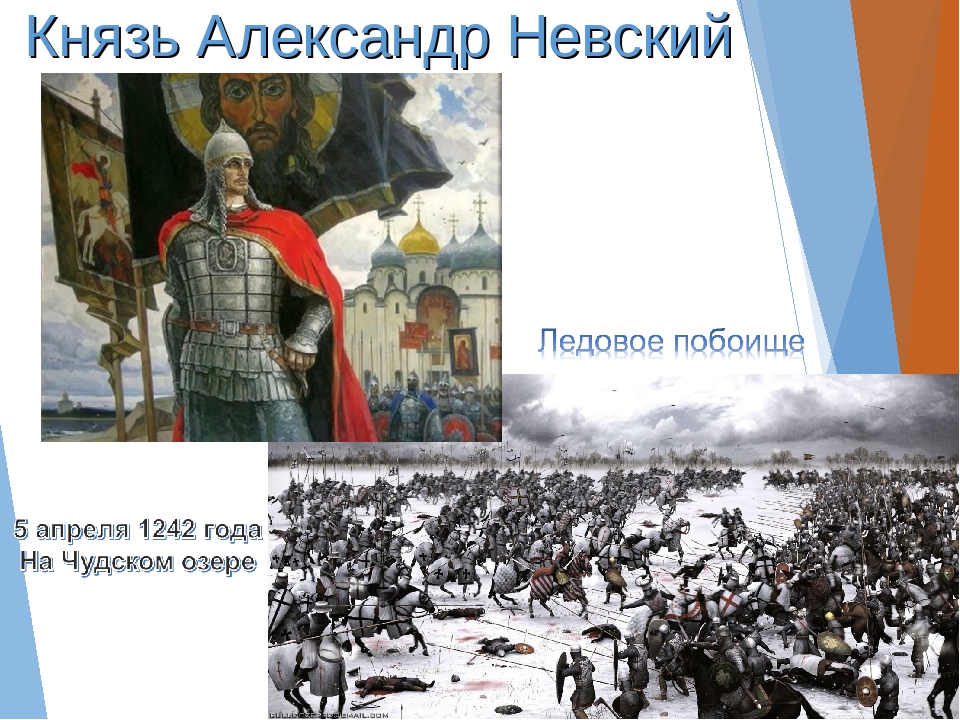

Александр Невский: Ледовое побоище на Чудском озере

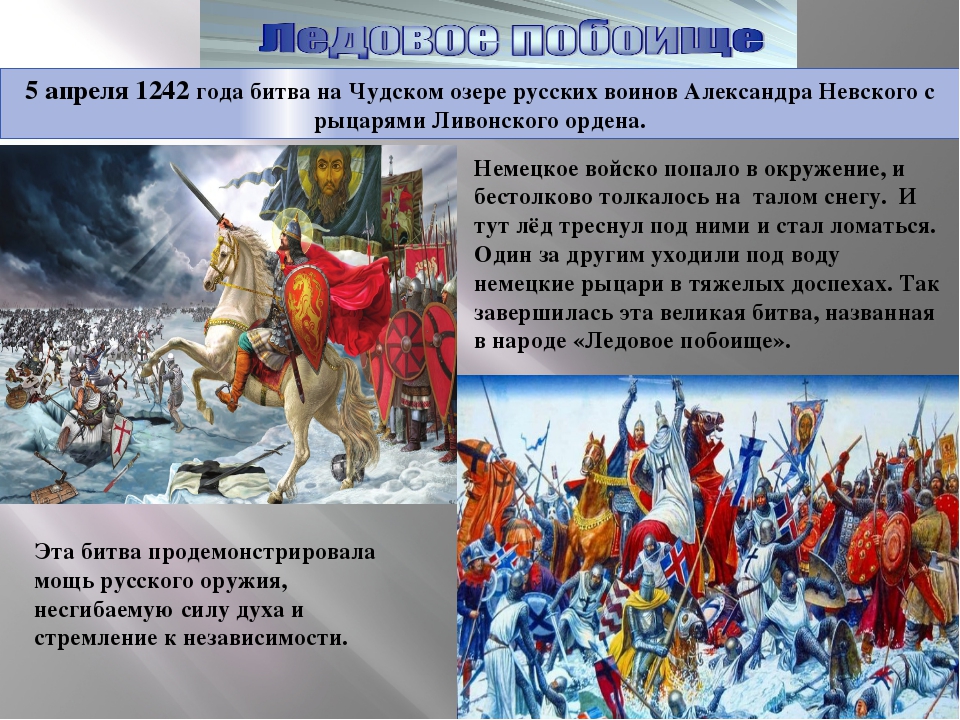

5 апреля (по юлианскому календарю) 1242 года войско Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере.

В 1237 году немецкие рыцари образовали Ливонский орден в Восточной Прибалтике на территории, заселённой племенами ливов и эстов. Спустя три года рыцари вторглись в пределы Псковской земли и после кратковременной осады захватили Изборск. Псковское ополчение, подошедшее к Изборску, было разбито рыцарями. После этого немцы перешли реку Великую, разбили палатки под стенами Псковского кремля, и стали разорять окрестные сёла. В итоге ливонские рыцари овладели Псковом, взяли заложников и разместили в городе свой гарнизон.

Затем Ливонский орден вторгся и в пределы новгородских земель. Новгородцы попросили помощи у владимирского князя Ярослава, который направил в Новгород вооруженные отряды. Войско во главе с князем Александром Невским освободило занятое рыцарями Копорье и Водьскую землю, а затем и Псков.

В это время Александр узнал, что главные отряды ливонских рыцарей двигаются напрямик к Псковскому озеру. Туда он и отправил свою армию. Противники сошлись на берегах Чудского озера. Именно здесь 5 апреля 1242 года произошло сражение, позже названное Ледовым побоищем. Согласно некоторым данным, войско немцев составляло 10-12 тысяч человек, а войско русских — 15-17 тысяч.

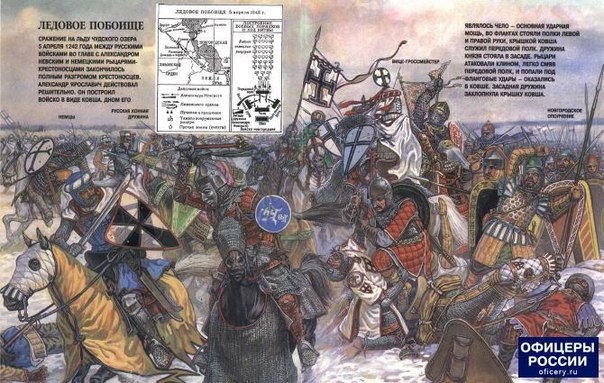

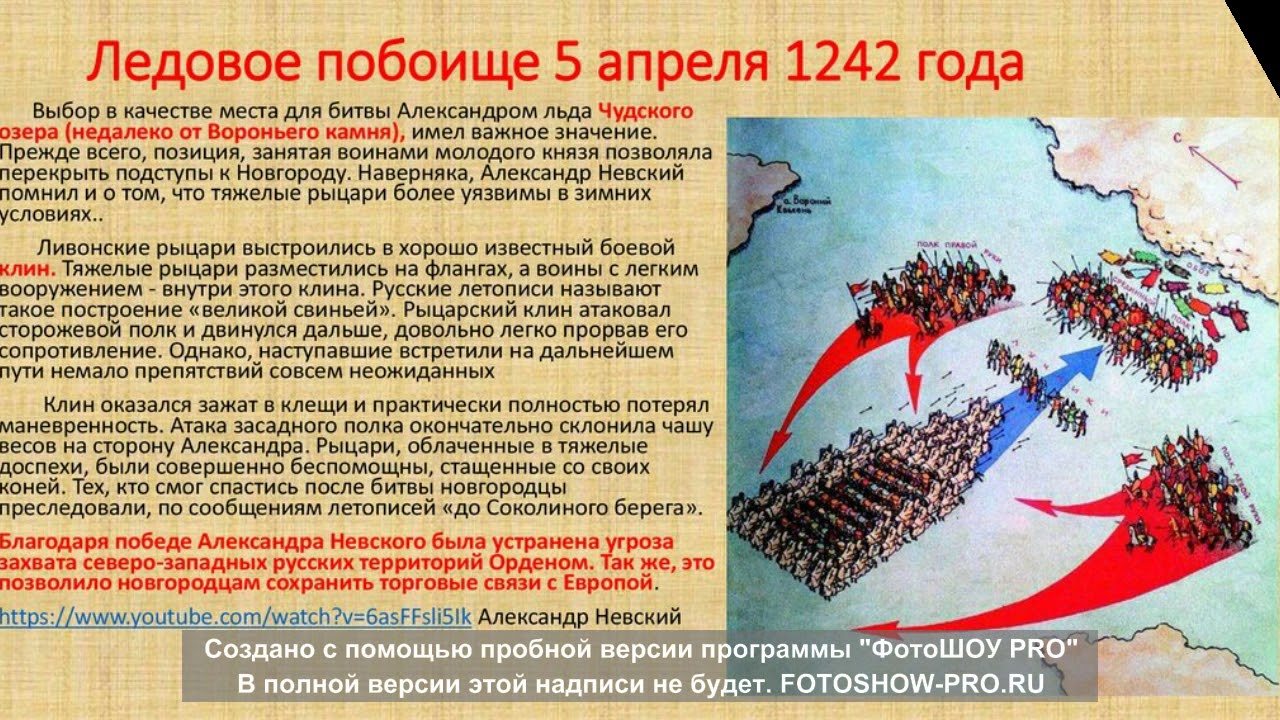

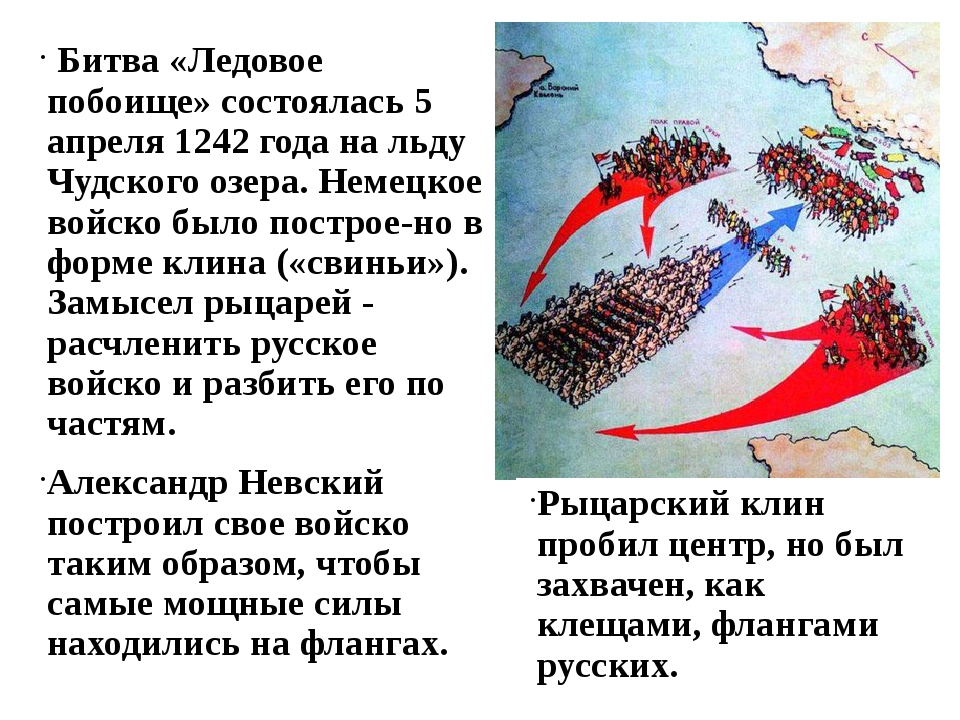

На рассвете рыцари построились «клином» и по льду озера двинулись на русских. Их встретили тучей стрел — стрелковый полк был одной из главных сил русского войска. Фланги «клина» были вынуждены сильнее прижаться к центру. Далее войско ливонского ордена окружили, и стали методично уничтожать. Рыцари упорно сражались, но все же проиграли эту битву и стали отступать. На протяжении семи верст войско Александра Невского преследовало беглецов.

А вот по поводу проломившегося под тяжело вооруженными ливонскими рыцарями льда некоторые историки сомневаются. Предположительно информация об этом могла быть добавлена в исторические хроники в более позднее время, а может быть лед действительно проломился, однако, и в этом случае, происшествие не было решающим условием победы русского войска.

После этой битвы Ливонский орден вынужден был заключить мир, по которому крестоносцы отказывались от притязаний на русские земли, а также отдали часть Латгалии. В честь этой победы в России отмечается День воинской славы России — день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Праздник отмечается 18 апреля (по григорианскому календарю).

Битва на Чудском озере – Музей Фелицына

5 апреля 1242 года произошла битва на Чудском озере, произошедшая на льду Чудского озера в субботу 5 апреля по юлианскому календарю (12 апреля по григорианскому календарю) 1242 года с участием ижоры, новгородцев и владимирцев под предводительством Александра Невского, с одной стороны, и войсками Ливонского ордена — с другой.

Является одним из Дней воинской славы России — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) (отмечается 5 (18) апреля).

Начало войны

В декабре 1237 года папа римский Григорий IX провозгласил второй крестовый поход в Финляндию, а в июне 1238 года датский король Вальдемар II и магистр объединённого ордена Герман Балк договорились о разделе Эстонии и военных действиях против Руси в Прибалтике с участием шведов. Русские земли в эти годы были ослаблены монгольским нашествием.

15 июля 1240 года шведы были разбиты на Неве, а в августе 1240 года Орден начал поход на Русь. Против русских выступили ливонские рыцари (сам ландмейстер Тевтонского ордена в Ливонии Андреас фон Вельвен участия в битве не принял), ополчение дерптского епископа Германа Буксгевдена, дружина русского князя Ярослава Владимировича, войско эстов и войско короля, упоминаемое в Ливонской рифмованной хронике и других западных источниках.

Немцы взяли Изборск, разбив подошедших ему на помощь псковичей, 800 из которых погибло, и осадили Псков, ворота которого через неделю открыли их сторонники из псковских бояр. Эти события не помешали новгородцам выгнать зимой 1240/1241 годов Александра в Переяславль-Залесский, и только когда немцы захватили землю вожан и Копорье и приблизились к Новгороду на расстояние 30 вёрст, новгородцы обратились к Ярославу за князем. Он послал к ним Андрея, но они настояли на кандидатуре Александра. Прибыв в Новгород в 1241 году, Александр выступил на Копорье, взял его штурмом и перебил большую часть гарнизона. Часть рыцарей и наёмников из местного населения были взяты в плен, но отпущены, а изменники из числа чуди казнены. В марте 1242 года Александр дождался владимирской помощи во главе с Андреем и взял Псков. Рыцари сконцентрировали свои силы в Дерптском епископстве. Александр тогда повёл войска во владения Ордена, а после поражения передовых русских отрядов на покорме главные силы отступили на озёрный лёд для решающего сражения.

Ход сражения

Из-за изменчивости гидрографии Чудского озера историкам долгое время не удавалось точно определить место, где произошло Ледовое побоище. В 1958—1959 годах на предполагаемом месте проводились археологические раскопки экспедицией Института археологии Академии наук СССР, однако находок, которые связывали бы это место с битвой 1242 года, так и не было обнаружено.

Противоборствующие армии встретились утром 5 апреля 1242 года. Момент начала боя «Рифмованная хроника» описывает так:

«Русские имели много стрелков, которые мужественно вышли вперёд и первыми приняли натиск перед дружиной князя».

«Знамёна братьев проникли в ряды стрелявших, было слышно как звенят мечи, рубились шлемы, как с обеих сторон падали на траву павшие».

Таким образом, известия «Хроники» о боевом порядке русских в целом сочетаются с сообщениями русских летописей о выделении отдельного стрелкового полка перед центром главных сил (с 1185 года). В центре немцы прорвали строй русских: «Немцы же и чудь пробишася свиньёю сквозь полки».

Но затем войска тевтонского ордена были окружены русскими с флангов и уничтожены, а другие немецкие отряды отступили во избежание той же участи: «Те, которые находились в войске братьев-рыцарей, были окружены. Братья-рыцари достаточно упорно сопротивлялись, но их там одолели. Часть дерптцев вышла из боя, это было их спасением, они вынужденно отступили.»

Русские преследовали бегущих по льду на протяжении 7 вёрст. Примечательно, что в отличие от сражения при Омовже в 1234 году, близкие ко времени битвы источники не сообщают о том, что немцы проваливались под лёд; по мнению Дональда Островски, эта информация проникла в поздние источники из описания битвы 1016 года между Ярославом и Святополком в «Повести временных лет» и «Сказании о Борисе и Глебе».

В том же году Тевтонский орден заключил мирный договор с Новгородом, отказавшись от всех своих недавних захватов не только на Руси, но и в Летголе. Также был проведён обмен пленными. Только через 10 лет тевтонцы попытались вновь захватить Псков.

Масштаб и значение битвы.

«Старшая Ливонская рифмованная хроника» говорит о том, что в битве на каждого немца приходилось 60 русских (что признаётся преувеличением), и о потере в битве 20 рыцарей убитыми и 6 пленными. «Хроника гроссмейстеров», иногда переводится как «Хроника Тевтонского ордена»), официозная история Тевтонского ордена, написанная уже значительно позднее, говорит о гибели 70 орденских рыцарей (буквально «70 орденских господ»), но объединяет погибших при взятии Александром Пскова и на Чудском озере.

В Новгородской первой летописи сообщается: «и паде Чюди бещисла, а Нѣмець 400, а 50 руками яша и приведоша в Новъгородъ» (вариант: «и паде Чюди бещисла, а Нѣмець 500, а 50 руками яша и приведоша в Новъгородъ»).

Согласно традиционной в российской историографии точке зрения, эта битва, вместе с победами князя Александра над шведами (15 июля 1240 года на Неве) и над литовцами (в 1245 году под Торопцом, у озера Жизца и близ Усвята), имела большое значение для Пскова и Новгорода, задержав напор трёх серьёзных врагов с запада — в то самое время, когда остальная Русь была сильно ослаблена монгольским нашествием.

В советской историографии Ледовое побоище считалось одной из крупнейших битв за всю историю немецко-рыцарской агрессии в Прибалтике, и численность войск на Чудском озере оценивалась в 10—12 тысяч человек у Ордена и 15—17 тысяч человек новгородцев и их союзников (последняя цифра соответствует оценке и Генрихом Латвийским численностей русских войск при описании их походов в Прибалтику в 1210—1220-х годах), то есть примерно на том же уровне, что и в Грюнвальдской битве (1410) — до 11 тыс. человек у Ордена и 16—17 тыс. человек в польско-литовском войске. «Хроника», как правило, сообщает о малочисленности немцев в тех сражениях, которые были ими проиграны, но даже в ней Ледовое побоище однозначно описано как поражение немцев, в отличие, например, от Раковорской битвы (1268).

Как правило, минимальные оценки численности войск и потерь Ордена в битве соответствуют той исторической роли, которую отводят конкретные исследователи данной битве и фигуре Александра Невского в целом (Вообще не упоминали битву в своих трудах В. О. Ключевский и М. Н. Покровский).

О. Ключевский и М. Н. Покровский).

Английский исследователь Дж. Феннел полагает, что значение Ледового побоища (и Невской битвы) сильно преувеличено: «Александр делал только то, что многочисленные защитники Новгорода и Пскова делали до него и что многие делали после него, — а именно устремлялись на защиту протяжённых и уязвимых границ от отрядов захватчиков». С этим мнением солидарен и российский профессор И. Н. Данилевский. Он отмечает, в частности, что битва уступала по своим масштабам сражению при Сауле (1236 год), в котором литовцами был убит магистр ордена и 48 рыцарей, и сражению под Раковором; современные событиям источники даже Невскую битву описывают более подробно и придают ей большее значение.

Немецкие историки полагают, что, ведя сражения на западных границах, Александр Невский не преследовал сколько-нибудь цельной политической программы, однако успехи на Западе давали некоторую морально-психологическую «компенсацию» за ужасы монгольского вторжения. Многие исследователи полагают преувеличенным и сам масштаб угрозы, которую Запад представлял для Руси. С другой стороны, Л.Н. Гумилёв, напротив, считал, что не татаро-монгольское «иго», а именно католическая Западная Европа в лице Тевтонского ордена и Рижского архиепископства представляла собой смертельную угрозу для самого существования Руси, а потому роль побед Александра Невского в русской истории особенно велика.

С другой стороны, Л.Н. Гумилёв, напротив, считал, что не татаро-монгольское «иго», а именно католическая Западная Европа в лице Тевтонского ордена и Рижского архиепископства представляла собой смертельную угрозу для самого существования Руси, а потому роль побед Александра Невского в русской истории особенно велика.

Немецкий историк Дитмарр Дальман пишет, что Ледовое побоище сыграло свою роль в формировании русского национального мифа, в котором Александру Невскому отводилась роль «защитника православия и земли Русской» перед лицом «западной угрозы»; победа в битве считалась оправданием политических шагов князя в 1250-е годы. Особенно актуализировался культ Невского в сталинскую эпоху, служа своеобразным наглядным историческим примером для культа самого Сталина. Краеугольным камнем сталинского мифа об Александре Ярославиче и Ледовом побоище стал фильм Сергея Эйзенштейна.

Помять о битве.

В 1938 году Сергеем Эйзенштейном был снят художественный фильм «Александр Невский», в котором было экранизировано Ледовое побоище. Фильм считается одним из самых ярких представителей жанра исторических фильмов. Именно он во многом сформировал у современного зрителя представление о битве.

Фильм считается одним из самых ярких представителей жанра исторических фильмов. Именно он во многом сформировал у современного зрителя представление о битве.

В 1992 году снят документальный фильм «В память о прошлом и во имя будущего». Фильм рассказывает о создании памятника Александру Невскому к 750-летию со дня Ледового побоища.

Музыка

Музыкальное сопровождение к фильму Эйзенштейна, написанное Сергеем Прокофьевым, представляет собой кантату, посвященную событиям битвы.

Песня «Баллада о древнерусском воине» из альбома «Герой асфальта» группы Ария (одна из самых известных композиций в творчестве группы) рассказывает о Ледовом побоище.

События на Чудском озере освещаются, в шуточной версии, в песне Игоря Растеряева «Озеро чуди» (2017).

Литература

Поэма Константина Симонова «Ледовое побоище» (1938)

Г. Н. Караев, А.С Потресов «Загадка Чудского Озера» (1976)

Весной 1942 года немецкий писатель-эмигрант Арнольд Цвейг в неопубликованном эссе сравнил поражение немецкой армии с Ледовым побоищем.

Памятники

Памятник дружинам Александра Невского на горе Соколиха.

Памятник дружинам Александра Невского установлен в 1993 году на горе Соколиха в Пскове, удалённой почти на 100 км от предполагаемого места сражения. Изначально планировалось создать памятник на острове Вороньем, что географически было бы более точным решением.

Памятник Александру Невскому и Поклонный крест.

В 1992 году на территории села Кобылье Городище Гдовского района в месте, максимально приближенном к предполагаемому месту Ледового побоища, у церкви Архангела Михаила был установлен бронзовый памятник Александру Невскому работы скульптора В. Г. Козенюка и деревянный поклонный крест. Церковь Архангела Михаила была создана псковичами в 1462 году. В летописях с этой церковью связано последнее упоминание легендарного «Вороньего камня» (псковская летопись 1463 г.). Деревянный крест постепенно разрушался под действием неблагоприятных погодных условий. В июле 2006 г к 600-летию первого упоминания с. Кобылье Городище в Псковских летописях он заменён бронзовым.

Кобылье Городище в Псковских летописях он заменён бронзовым.

Бронзовый поклонный крест отлит в Санкт-Петербурге на средства меценатов Группы «Балтийские стали» (А. В. Остапенко). Прототипом послужил Новгородский Алексеевский крест. Автор проекта А. А. Селезнев. Отлит бронзовый знак под руководством Д. Гочияева литейщиками ЗАО «НТЦКТ», архитекторы Б. Костыгов и С. Крюков. При реализации проекта использованы фрагменты от утраченного деревянного креста скульптора В. Рещикова.

С конца XX века в России отмечали неофициальный праздник День Русской нации (5 апреля), призванный стать датой единения всех патриотических сил.

22 апреля 2012 года к 770-летию Ледового побоища в деревне Самолва Гдовского района Псковской области открыт Музей истории экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища 1242 года.

Примечания.

- Бегунов Ю. К., Клейненберг И. Э., Шаскольский И. П. Письменные источники о Ледовом побоище //Ледовое побоище 1242, М; Л.

, 1966;

, 1966; - Данилевский И. Ледовое побоище: смена образа // Отечественные записки. № 5 (20) 2004; Зверев Ю. Ледовое побоище происходило: на суше // Техника и оружие. 1995. № 1. С. 20-22;

- Кирпичников А. Н. Ледовое побоище 1242 г.: Новое осмысление // Вопросы истории. 1994. № 5. С. 162-166;

- Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М; Л., 1950. С. 72-85;

- Трусман Ю. И. О месте Ледового побоища в 1242 г. // Журнал Министерства Народного просвещения. 1884. № 1. С. 44-46.

Ерёменко А.Г.

заведующий отделом истории,

этнографии и природы

День победы Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере

K середине XIII века, при активном участии католического Рима, между тремя феодально-католическими силами северо-восточной Европы — немецкими крестоносцами, датчанами и шведами — было достигнуто соглашение о совместном выступлении против Новгородской Руси в целях завоевания северо-западных русских земель и насаждения там католицизма. По мнению папской курии, после нашествия войск Монгольской империи обескровленная и разграбленная Русь не могла оказать какого-либо сопротивления. Немецкие и датские рыцари должны были нанести удар по Новгороду с суши из ливонских владений, а шведы собирались поддержать их с моря через Финский залив.

По мнению папской курии, после нашествия войск Монгольской империи обескровленная и разграбленная Русь не могла оказать какого-либо сопротивления. Немецкие и датские рыцари должны были нанести удар по Новгороду с суши из ливонских владений, а шведы собирались поддержать их с моря через Финский залив.

В 1240 года первыми на Русь вторглись шведы, вознамерившиеся захватить новгородские земли и пленить князя Александра Ярославича. В июле высадившиеся на реке Неве захватчики были разгромлены дружиной новгородского князя и новгородским ополчением. Лишь небольшая часть шведов смогла уйти на кораблях, оставив на берегах Невы большое число погибших. За победу в Невской битве князь Александр Ярославич получил почетное прозвище «Невский».

В конце августа — начале сентября 1240 года в псковскую землю вторглись крестоносцы Ливонского ордена, который был образован в результате слияния остатков ордена меченосцев и части Тевтонского ордена в 1237 году в Восточной Прибалтике на территории, заселенной племенами ливов и эстов (на латышских и эстонских землях).

После кратковременной осады немецкие рыцари овладели городом Изборском. Затем они осадили Псков и при содействии изменников-бояр вскоре заняли и его. После этого крестоносцы вторглись в новгородскую землю, захватили побережье Финского залива и на месте древней русской крепости Копорье возвели свою. Не дойдя до Новгорода 40 километров, рыцари занялись грабежом его окрестностей.

Перед лицом надвигавшейся опасности новгородцы стали готовиться к отпору. По просьбе вече в Новгород снова прибыл князь Александр Ярославич Невский, покинувший его зимой 1240 года после ссоры с частью новгородских бояр.

В 1241 году он собрал войско из новгородцев, ладожан, ижоры и карелов и, скрытно совершив быстрый переход к Копорью, штурмом овладел этой сильной крепостью. В результате были освобождены торговые пути и устранена опасность совместных действий немцев со шведами. Взятием Копорья Александр Невский обезопасил северо-западные границы новгородских земель, обеспечил свой тыл и северный фланг для дальнейшей борьбы с немецкими крестоносцами.

По призыву Александра Невского на помощь новгородцам прибыли войска из Владимира и Суздаля под командованием его брата князя Андрея. Соединенное новгородско-владимирское войско зимой 1241-1242 годов предприняло поход в псковскую землю и, отрезав все дороги из Ливонии на Псков, штурмом овладело этим городом, а также Изборском.

После этого обе воюющие стороны стали готовиться к решающему сражению и объявили новый сбор войск. Русское войско собиралось в освобожденном Пскове, а тевтонское и ливонское рыцарство — в Дерпте (ныне Тарту).

Весной 1242 года войско крестоносцев, состоявшее из рыцарской конницы и пехоты из ливов, покоренной орденом чуди и других народов (12 тысяч человек) двинулось на Русь. У селения Хаммаст русский дозор обнаружил большое тевтонское войско. В бою дозор потерпел поражение, оставшиеся в живых сообщили о приближении крестоносцев. Русское войско отступило к востоку. Александр Невский занял своими полками узкий пролив между Чудским и Псковским озерами и навязал врагу сражение в избранном им месте, прикрывавшем пути на Великий Новгород и Псков.

Ледовое побоище проходило вблизи острова Вороньего, примыкая к восточному берегу узкой южной части Чудского озера. Выбранная позиция в максимальной мере учитывала все благоприятные географические особенности местности и ставила их на службу русскому войску. За спиной новгородской рати находился заросший густым лесом берег с крутыми склонами, исключавший возможность маневра.

Правый фланг был защищен зоной воды, называвшейся Сиговица. Здесь, вследствие некоторых особенностей течения и большого числа ключей, лед был очень хрупким. Левый фланг был защищен высоким береговым мысом, откуда открывалась широкая панорама вплоть до противоположного берега.

Александр Невский, умело используя местность и численное преимущество своих войск (15-17 тысяч человек), учитывая характер действий врага (наступление бронированным «клином», названным на Руси «свиньей»), сосредоточил 2/3 сил на флангах (полки правой и левой руки), с тем чтобы охватить противника с двух сторон и нанести ему решительное поражение. Одновременно он увеличил глубину боевого порядка.

Одновременно он увеличил глубину боевого порядка.

Впереди главных сил поставил передовой полк, усиленный лучниками. Третью линию составляла конница, часть которой находилась в резерве (княжеская дружина).

На рассвете 5 апреля 1242 года крестоносцы по льду озера на медленной рыси приблизились к позиции русских. Они наступали «клином», на острие которого находилась основная группировка рыцарей, часть их прикрывала фланги и тыл «клина», в центре которого располагалась пехота. План немцев состоял в том, чтобы ударом мощного бронированного «клина» раздробить и разгромить большой полк русских и затем — фланговые полки.

Обстреляв крестоносцев стрелами, лучники отошли за фланги передового полка. Рыцари с ходу атаковали передовой полк русских и после ожесточенного боя смяли его. Развивая успех, они прорвали центр русского войска, вышли к обрывистому берегу озера и сгрудились перед внезапно возникшей перед ними преградой. В этот момент полки левой и правой руки русских, подкрепленные конницей, нанесли удар по флангам противника, опрокинули их и стиснули потерявший ударную силу «клин», не давая ему возможности развернуться.

Под натиском русских полков рыцари смешали свои ряды и, потеряв свободу маневра, вынуждены были обороняться. Завязалась жестокая сеча. Русские пехотинцы стаскивали рыцарей с коней крючьями, рубили топорами. Зажатые со всех сторон на ограниченном пространстве, крестоносцы сражались отчаянно. Но их сопротивление постепенно ослабевало, оно приняло неорганизованный характер, битва распалась на отдельные очаги. Там, где скапливались большие группы рыцарей, лед не выдерживал их тяжести и ломался. Многие рыцари утонули.

Русская конница преследовала разбитого противника свыше семи километров, до противоположного берега Чудского озера.

Войско Ливонcкого ордена потерпело полное поражение и понесло огромные по тем временам потери: до 450 рыцарей погибли и 50 попали в плен. Пехотинцев было уничтожено несколько тысяч.

По мирному договору, заключенному несколькими месяцами спустя, орден отказывался от всех притязаний на русские земли и возвращал территории, захваченные ранее. Победа в Ледовом побоище сорвала продвижение ливонских рыцарей на восток, обезопасила западные границы Руси.

Победа в Ледовом побоище сорвала продвижение ливонских рыцарей на восток, обезопасила западные границы Руси.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. в 8 томах — 2004 г.)

Фестиваль-реконструкция «Ледовое побоище» пройдет в Псковской области

«Предположительно, именно здесь (у деревни Самолва — ИФ) в 1242 году произошла знаменитая битва, ознаменованная победой русского войска во главе с князем Александром Невским над армией Ливонского ордена», — сказано в сообщении.

Кроме того, к юбилею князя будет завершена реставрация фасада церкви Михаила Архангела 15 века, установленной неподалеку в честь победы войска благоверного князя, а также рассматривается возможность реализации масштабного проекта по установке на берегу Чудского озера в окрестностях деревни Самолва мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».

По сообщению пресс-службы обладминистрации, основной площадкой для проведения торжественных мероприятий в Пскове станет монумент в память о Ледовом побоище на горе Соколиха.

Как отмечают в пресс-службе администрации области, в год празднования 800-летия князя Александра Невского в Псковской области запланирована широкая программа мероприятий. Так, к годовщине битвы на Чудском озере Псково-Изборским объединенным музеем-заповедником планируется проведение передвижной выставки «Александр Невский. Спаситель русской земли», а специалисты Центра детского и юношеского туризма и экскурсий разработали экскурсионный маршрут для школьников области по местам боевой славы Александра Невского «Кто к нам с мечом придет…».

Летом в Пскове запланированы традиционные Международные Александро-Невские образовательные чтения, а также концертная программа «Славься, Русь!» с участием Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, сводного хора коллективов Пскова и Санкт-Петербурга, солистов Мариинского театра. Кроме того, в течение года в муниципалитетах запланирована реализация ряда тематических научных, образовательных, творческих и спортивных мероприятий.

Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского подписал президент России Владимир Путин. Праздничные мероприятия пройдут во всех субъектах РФ. В восьми регионах, непосредственно связанных с жизнью князя, в том числе в Псковской области, программа будет особенно насыщенной.

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, в том числе освободил Псков и разбил рыцарское войско Ливонского ордена на льду Чудского озера, а также прославился как политик и дипломат. Причислен к лику святых Русской православной церкви.

о построении «Свиньей», или «Острой колонной»* – тема научной статьи по истории и археологии читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

УДК 930.2

Анатолий Бахтин

(Калининград)

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ: О ПОСТРОЕНИИ «СВИНЬЕЙ», ИЛИ «ОСТРОЙ КОЛОННОЙ»*

В российской истории общепризнанным фактом считается, что в сражении на Чудском озере — Ледовом побоище — тевтонские рыцари построились «свиньей», или «острой колонной», и попытались разбить полки Александра Невского, но потерпели поражение. В статье сделана попытка разобраться, было ли такое построение на самом деле или это очередной исторический миф.

В статье сделана попытка разобраться, было ли такое построение на самом деле или это очередной исторический миф.

Ключевые слова: история, Тевтонский орден, Ледовое побоище, историческая реконструкция.

Предыстория

збранный в епископы бременский каноник Альберт Букс-хефден (1199 — 1229) перевел епископскую резиденцию из Юкскюле в район нижнего течения Западной Двины. Здесь при поддержке любекских купцов в 1201 году возник город Рига. Ближайший помощник Альберта, цистерцианец Теодорих, во время отсутствия епископа, но с его разрешения, создал в 1202 году рыцарский орден Братьев рыцарей Христа в Ливонии (Fratres militia Christi de Livonia), известных как меченосцы [3, с. 467]. За службу епископ выде-

© Бахтин А., 2015

* Статья публикуется в авторской редакции.

лил ордену в лен треть своих владений. В булле от 20 октября 1210 года папа Иннокентий III распорядился: «Орден в лице магистра подчинен епископу, которому магистр приносил присягу, но орденские рыцари подчиняются только магистру». Таким образом, орден Братьев рыцарей Христа в Ливонии находился в ленной зависимости от епископа. Похоже, папская курия не была заинтересована в возникновении в Ливонии сильного государства, имевшего вполне ощутимую власть, так как по мере расширения захваченных у язычников владений на их территориях создавались новые епископства — Дор-патское (Дерптское) и Саарема-Викское, чьи епископы имели, как и епископ Рижский, полномочия суверенных князей с правом проводить свою внешнюю и внутреннюю политику. В целях получения дополнительной военной помощи от ордена эти епископы передали ему в лен часть своей территории. Как епископский ленник орден был обязан по первому зову выступить на стороне епископов. В целях уменьшения степени зависимости от епископов меченосцы добились от папы права самим завоевывать новые земли в языческих областях без всяких по ним обязательств в отношении епископа. На завоеванных орденом территориях две трети отходили меченосцам, а треть выделялась вновь создаваемым епископствам, от которых меченосцы не зависели, но обязаны были их защищать [3, с. 499—450].

На завоеванных орденом территориях две трети отходили меченосцам, а треть выделялась вновь создаваемым епископствам, от которых меченосцы не зависели, но обязаны были их защищать [3, с. 499—450].

Завоевывая земли язычников, епископские отряды вместе с орденскими рыцарями и крестоносцами из Европы вышли к границам территориальных притязаний Пскова. В 1216 году началась борьба между русскими и епископом Рижским за сферы влияния на землях балтийских племен. Эти столкновения закончились в 1224 году, когда определилась постоянная граница между владениями епископа, ордена меченосцев и датчан, с одной стороны, и землями Пскова и Новгорода — с другой.

В то же время обострились территориальные споры между епископом Рижским и Данией в северной части Эстонии, вылившиеся в 1226 году в войну, где меченосцы играли ведущую роль. Попытка епископа добиться помощи в борьбе против русских и датского короля у императора Фридриха II успеха не имела. Император посоветовал ему жить в дружбе с датчанами и русскими [3, с. 211].

Император посоветовал ему жить в дружбе с датчанами и русскими [3, с. 211].

Объединение Тевтонского ордена с орденом меченосцев

После смерти епископа Альберта Буксхефдена 17 января 1229 года у магистра ордена меченосцев Фолквина (Volquin) появилась надежда освободиться от епископской зависимости путем объединения с Тевтонским орденом. Но его попытки в 1231 и 1234 годах договориться с

магистром Тевтонского ордена Германом фон Зальца об объединении оказались безуспешными. Только в 1236 году после поражения меченосцев при Сауле (Зауле) [20, с. 128], поставившего Ливонию на грань катастрофы, по прямому указанию папы объединение орденов состоялось. В Витербо 13 мая 1237 года была подписана булла о слиянии орденов. Меченосцы должны были снять свое прежнее орденское одеяние и возложить на себя одеяние тевтонцев — белую мантию с черным крестом [20, с. 283].

283].

В этот же день папа издал буллы — орденским братьям в Ливонии, а также епископам Рижскому, Дорпатскому и Саарема-Викскому. В этих буллах указывались условия, на которых произошло объединение орденов. Тевтонский орден вступал во владения, права и обязанности, какими обладал орден меченосцев, без всяких изменений. У рыцарей Тевтонского ордена в Ливонии осталось подчиненное положение по отношению к высшему духовенству. Орден обязан был признавать себя вассалом местных епископов и находиться в такой же зависимости от них, как и орден Братьев рыцарей Христа [20, с. 283—284].

Во время внутренних неурядиц в Новгороде в 1232 году между князем Ярославом, сыном Владимира Псковского, и его оппозицией князь был вынужден искать поддержки в Ливонии у епископа Дорпатского (Дерптского), брат которого Дитрих был женат на его сестре. Вместе с ним из Новгорода бежали его сторонники. На территории Ливонии, и прежде всего епископства Дерптского, находилось много вынужденных беглецов из Новгорода. Эта оппозиция постоянно оказывала давление на епископа, пытаясь с его помощью прийти к власти в Пскове и Новгороде [9, с. 238]. В 1233 году князь Ярослав Владимирович и новгородские изгнанники вместе с немцами и местным ополчением из Дерпта внезапно напали на псковские владения и захватили Изборск, но вскоре были выбиты оттуда. В 1234 году уже новгородцы подошли к Дерпту и в бою разбили немцев, после чего был заключен мир [18, с. 127].

На территории Ливонии, и прежде всего епископства Дерптского, находилось много вынужденных беглецов из Новгорода. Эта оппозиция постоянно оказывала давление на епископа, пытаясь с его помощью прийти к власти в Пскове и Новгороде [9, с. 238]. В 1233 году князь Ярослав Владимирович и новгородские изгнанники вместе с немцами и местным ополчением из Дерпта внезапно напали на псковские владения и захватили Изборск, но вскоре были выбиты оттуда. В 1234 году уже новгородцы подошли к Дерпту и в бою разбили немцев, после чего был заключен мир [18, с. 127].

Князь Ярослав Владимирович, по-прежнему находящийся у епископа Дерптского, продолжал интриговать против Пскова и Новгорода. В Пскове у него были свои сторонники во главе с посадником Твердило Ивановичем, который, вероятно, и предложил Ярославу выступить совместно с немцами1 [20, с. 352; см. также: 18, с. 153]. Князю удалось уговорить своего родственника епископа Дерптского Германа выступить на его стороне. Епископ согласился, поскольку земли епископства регулярно подвергались нападениям со стороны русских. Герман созвал ополчение и призвал на помощь Тевтонский орден. Объединенное войско епископа (во главе с самим Германом [20, с. 371])

Епископ согласился, поскольку земли епископства регулярно подвергались нападениям со стороны русских. Герман созвал ополчение и призвал на помощь Тевтонский орден. Объединенное войско епископа (во главе с самим Германом [20, с. 371])

1 Новгородский летописец прямо говорит, что он навел немцев на Псков.

и князя Ярослава, а также орденский отряд в сентябре 1240 года неожиданным ударом захватили форпост Пскова крепость Изборск. Вышедших навстречу псковичей разбили и осадили Псков. Сторонники Ярослава Владимировича в Пскове уговорили жителей не воевать с немцами и выдать заложников. К руководству в городе пришел Твердило Иванович. Епископские войска были выведены из псковских пределов, орден в качестве своих представителей оставил в Пскове двух братьев-рыцарей с небольшим отрядом, возможно около 20 человек [9, с. 232].

Зимой епископ Герман отдал распоряжение вторгнуться в принадлежавшую Новгороду Водскую пятину. Вероятно, этим наступлением он пытался оказать давление на Новгород, где на место отсутствующего князя хотел посадить Ярослава, имевшего в Новгороде сторонников. Захватив городок Тесов и разграбив поселения на берегах реки Луги, немцы на Ижорской возвышенности в двенадцати километрах от Финского залива построили крепость в Копорье.

Вероятно, этим наступлением он пытался оказать давление на Новгород, где на место отсутствующего князя хотел посадить Ярослава, имевшего в Новгороде сторонников. Захватив городок Тесов и разграбив поселения на берегах реки Луги, немцы на Ижорской возвышенности в двенадцати километрах от Финского залива построили крепость в Копорье.

К этому времени 24 июля 1240 года умер верховный магистр Тевтонского ордена Конрад фон Тюринген [24, Б. 20]. Для выбора нового магистра на Генеральный капитул отправился ландмейстер Ливонии Дитрих фон Грюнинген [27, Б. 365], оставив своим заместителем Анд-реаса фон Вельфена [22, Б. 237—238]. Ввиду продолжительного отсутствия ландмейстера Андреас в 1241 году был назначен вице-ландмей-стером и пробыл в этой должности около года [23, Б. 283].

Новгород, боровшийся против Ярослава, вновь призывает Александра Ярославича. Вероятно, князь прибыл в Новгород в конце зимы или чуть позже (1241). Надо полагать, весной он наводил порядок в городе, казнив «многих крамольников». Летом двинулся на север и осадил Копорье. Этим же летом (1241) епископ вывел свои отряды из Водской земли [1, с. 42]. Осада, по всей видимости, затянулась, так как в этом году ни осенью, ни зимой никаких действий он не предпринимал. Взяв крепость, он казнил изменников вожан и чудь, отпустив при этом немцев.

Надо полагать, весной он наводил порядок в городе, казнив «многих крамольников». Летом двинулся на север и осадил Копорье. Этим же летом (1241) епископ вывел свои отряды из Водской земли [1, с. 42]. Осада, по всей видимости, затянулась, так как в этом году ни осенью, ни зимой никаких действий он не предпринимал. Взяв крепость, он казнил изменников вожан и чудь, отпустив при этом немцев.

Александр с прибывшим на помощь братом Андреем зимой 1242 года без особых усилий захватил Псков. Затем, в конце марта, князь вторгся в земли Дерптского епископства и распустил свои войска для грабежа. Узнав о вторжении, епископ Германн срочно собрал ополчение своих ленников, к которому присоединился отряд орденских рыцарей (основные силы ордена в Ливонии в это время сосредоточилась на юго-западе для борьбы с земгалами и куршами). На марше русский авангард под руководством Домаша Твердиславича и Кербита был уничтожен в бою [20, с. 355]. Узнав об этом, князь Александр стянул свои силы и отступил на Чудское озеро (или за озеро), заняв оборонительное положение.

Ледовое побоище

В Новгородской первой летописи [12] дано очень короткое описание столкновения на Чудском озере, известного как Ледовое побоище: «И наехаша на полкъ Немци и Чюдь и прошибошася свиньею сквозе полкъ, и бысть сеча ту велика Немцемь и Чюди. Богъ же и святая Софья и святою мученику Бориса и Глеба, еюже ради новгородци кровь свою пролья-ша, техъ святыхъ великыми молитвами пособи Богъ князю Александру; а Немци ту падоша, а Чюдь даша плеща; и, гоняче, биша ихъ на 7-ми верстъ по леду до Суболичьскаго берега; и паде Чюди бещисла, а Немець 400, а 50 руками яша и приведоша в Новъгородъ. А бишася месяца априля въ 5, на память святого мученика Клавдия, на похвалу святыя Богородица, в субботу»2.

В Псковской третьей летописи [13] о битве говорится еще более кратко: «паде Немец ратманов 500, а 50 их руками изымаше, а Чюдь побеже; и поиде князь по них, секуще 7 верстъ по озеру до Собилицкого берега, и Чюди много победи, имь же несть числа, а иных вода потопи».

В Лаврентьевской летописи [15], опирающейся на великокняжеский свод 1281 года, сохранилось совсем скромное описание Ледового побоища: «В лето 6750. (1242иг.) Ходи Александръ Ярославичь с Новъгородци на Немци и бися с ними на Чюдъскомъ езере у Ворониа камени. И победи Александръ, и гони по леду 7 верст секочи их».

Галицко-Волынская Ипатьевская летопись вообще никак не упоминает о «крупнейшей битве раннего Средневековья».

В более позднем произведении «Житие Александра Невского» никаких дополнительных сведений о сражении не имеется. В самой ранней из дошедших редакций говорится: «Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от удара мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью». Далее следуют описания видений: «. .. Воинство Божие в воздухе, пришедшее на помощь Александру». И все заканчивается следующим образом: «. И обратились они в бегство, Александр же рубил их, гоня, как по воздуху, и некуда было им скрыться». В редакции «Жития…» конца XVI века имеется дополнительная информация из НПЛ: «Немцы и чудь пробились свиньей сквозь русские полки».

.. Воинство Божие в воздухе, пришедшее на помощь Александру». И все заканчивается следующим образом: «. И обратились они в бегство, Александр же рубил их, гоня, как по воздуху, и некуда было им скрыться». В редакции «Жития…» конца XVI века имеется дополнительная информация из НПЛ: «Немцы и чудь пробились свиньей сквозь русские полки».

Итак, в русских летописях ни о каком построении немцев «свиньей» сведений нет. Есть только выражение «прошибошася свиньею», что можно понять как чисто эмоциональное определение — «растолкав, пробились, как свинья к корыту» (в этом случае к обозу?).

2 Информация, имеющая непосредственное отношение к бою, выделена мною курсивом. — А. Б.

Более подробная информация относительно хода Ледового побоища содержится в Старшей Ливонской рифмованной хронике (ЛРХ) [9, с. 233]. После начала русского вторжения происходит следующее:

Епископ без внимания это не оставил. Мужам епископства он срочно велел Поспешить к войску братьев, Чтобы против русских сражаться. Что он приказал, то было исполнено. Долго не медля,

Мужам епископства он срочно велел Поспешить к войску братьев, Чтобы против русских сражаться. Что он приказал, то было исполнено. Долго не медля,

Они присоединились к силам братьев.

Они слишком мало людей привели.

Братьев также было слишком мало.

Всё же вместе они решили

На русских напасть,

Начали с ними сражаться.

У русских было много стрелков,

Они отразили первую атаку, мужественно

Выстроившись перед войском короля 3.

Видно было, что отряд братьев

Строй стрелков прорвал,

Был слышан звон мечей

И видно, как раскалывались шлемы.

С обеих сторон убитые

Падали на траву.

Те, кто был в войске братьев,

Оказались в окружении.

У русских было такое войско,

Что, пожалуй, шестьдесят человек

Одного немца атаковали.

Братья упорно сражались.

Всё же их одолели.

Часть дорпатцев вышла

Из боя, чтобы спастись.

Они вынуждены были отступить.

Там двадцать братьев остались убитыми,

И шестеро попали в плен.

Так прошел бой.

Как видим, картина боя здесь более ясная, и видно, что атака была не одна, а как минимум две, но опять-таки ничего не говорится о построении «острою колонной».

3 Князя Александра.

Подведя итог, можно сказать: бой произошел 5 апреля 1242 года, в субботу, на Чудском озере у Вороньего камня. Первая атака немцев была отбита, после повторной атаки немцев и чуди было прорвано боевое построение русской рати. В завязавшемся кровопролитном бою чудь бежала с поля боя, а немцы были перебиты. Орденских рыцарей пало 20 человек, 6 попали в плен. Русские преследовали по льду разбитое вражеское войско до Собилитского берега. Епископское войско потеряло убитыми от 400 до 500 человек или больше (без числа), а 50 были захвачены в плен.

В Новгородской первой летописи за 1268 год (6776) в повести о Ра-коворской битве есть еще одно упоминание о «великой свинье»: «. .. Новгородци же сташа в лице железному полку противу великой свиньи». Что имеется в виду, опять не ясно.

.. Новгородци же сташа в лице железному полку противу великой свиньи». Что имеется в виду, опять не ясно.

Откуда же взялось это построение, кто впервые пришел к такому необычному выводу? Один из первых русских историков В. Н. Татищев (1686 — 1750) в своей «Истории Российской», изданной в 1784 году, описывая бой на Чудском озере, не упоминает о построении «острою колонною», он пишет, что «и немцы пробишася свиньею».

Вероятно, первым из классиков российской истории о таком построении упомянул писатель и журналист, редактор литературных журналов Н. М. Карамзин (1766 — 1826). Увлекшись историей, он в 1816 — 1817 годах издал первые шесть томов «Истории государства Российского». О сражении на Чудском озере 5 апреля 1242 года Н. М. Карамзин написал в четвертом томе: «Немцы острою колонною врезались в наши ряды; но мужественный князь, ударив на неприятеля сбоку, замешкал их; сломил, истреблял немцев и гнал чудь до самого темного вечера» (здесь и далее выделена новая информация о бое на Чудском озере. — А. Б.) [7, с. 16].

— А. Б.) [7, с. 16].

Следующий (по хронологии) российский историк Н. И. Костомаров (1817—1885) в трехтомнике «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей», изданном в 1873 — 1888 годах, упоминая о «Ледовом побоище», ограничивается пересказом летописных сообщений, где не сказано о построении «острою колонною».

С. М. Соловьёв (1820 — 1879), воспитанный на книгах Н. М. Карамзина, написал «Историю России с древнейших времен», изданную в 1851 — 1879 годах. В переизданной в 1960 году книге в описании Ледового побоища значится: «Немцы и чудь пробились свиньею (острою колонною) сквозь русские полки, погнали уже бегущих, как Александр обогнал врагов с тыла и решил дело в свою пользу; была злая сеча…» [18, с. 124] и далее по летописи. Не имея оригинала, изданного в 1851 — 1879 годах, можно предположить, что к описанию Соловьёва «Немцы и чудь пробились свиньею» ответственный редактор издания мог до-

бавить в скобках «острою колонною». Не исключено, что указание на это построение мог вставить и сам Соловьев. Если в НПЛ говорится «и прошибошася свиньею сквозе полкъ», то у Соловьёва: «сквозь русские полки». Карамзин пишет: «мужественный князь, ударив на неприятеля сбоку», а Соловьёв уже полностью «окружает врагов»: «.Как Александр обогнал врагов с тыла и решил дело в свою пользу». Тут мы уже видим, что Александр не просто преследует врагов, как в летописном описании: «и, гоняче, биша ихъ на 7-ми верстъ по леду до Суболичь-скаго берега», а окружает епископское войско.

Не исключено, что указание на это построение мог вставить и сам Соловьев. Если в НПЛ говорится «и прошибошася свиньею сквозе полкъ», то у Соловьёва: «сквозь русские полки». Карамзин пишет: «мужественный князь, ударив на неприятеля сбоку», а Соловьёв уже полностью «окружает врагов»: «.Как Александр обогнал врагов с тыла и решил дело в свою пользу». Тут мы уже видим, что Александр не просто преследует врагов, как в летописном описании: «и, гоняче, биша ихъ на 7-ми верстъ по леду до Суболичь-скаго берега», а окружает епископское войско.

Е. В. Чешихин (1824—1888) в «Истории Ливонии», изданной в 1884 году, пишет: «Князь с войском отступил к Чудскому озеру и стал на урочище Узмени, у Воронея камени. <…> На солнечном восходе немцы и чудь, построившись своим обычным (уже обычным? — А. Б.) военным строем, клином (свиньею, как называли на Руси такой боевой порядок), ударили на русских и прорвали их линию. Русские, однако, не смутились этим и вступили в рукопашный бой (далее по летописям) [20, с. 355]. Для объективности он упоминает в авторском пересказе и «Ливонскую рифмованную хронику». Этот историк уже знает и то, что построение немцев и чуди было «обычным», и то, что бой был рукопашным около урочища Узмени (в других источниках Исмень). Здесь мы встречаем два новых факта.

355]. Для объективности он упоминает в авторском пересказе и «Ливонскую рифмованную хронику». Этот историк уже знает и то, что построение немцев и чуди было «обычным», и то, что бой был рукопашным около урочища Узмени (в других источниках Исмень). Здесь мы встречаем два новых факта.

1. «Обычный военный строй клином, или свиньею, как называли на Руси такой боевой порядок». Правда возникает вопрос: когда и где до этого русские сталкивались с данным («обычным») военным строем?

2. Добавляется новый факт: бой произошел около урочища Узмени. Но игнорируется описанное С. М. Соловьёвым окружение ливонцев.

Наступившая советская эпоха привнесла в описание этого сражения много ранее неизвестного. Авторский коллектив Института истории и материальной культуры Академии наук Латвийской ССР в 1952 году издал «Историю Латвийской ССР», и автор третьей главы старший научный сотрудник Т. Я. Зейда так описывает бой на Чудском озере [6]: «Бой на льду Чудского озера развернулся недалеко от селения Исмень, на западном берегу озера. Летопись прямо указывает, что русские войска находились на чужой земле, то есть во владениях дерптского епископа. Немцы наступали с расчетом прижать полки Александра Невского к озеру и загнать их на тонкий апрельский лед. Но планы немцев были опрокинуты. Им Александр противопоставил свой план битвы на льду Чудского озера. Александр Невский хорошо знал излюбленный прием немецкой тактики -наступления боевым порядком в виде клина или треугольника, направленного острием вперед (откуда Александр это мог знать? — А. Б.). Острие и стороны этого клина боевого построения войск, называемого «свиньей», со-

Я. Зейда так описывает бой на Чудском озере [6]: «Бой на льду Чудского озера развернулся недалеко от селения Исмень, на западном берегу озера. Летопись прямо указывает, что русские войска находились на чужой земле, то есть во владениях дерптского епископа. Немцы наступали с расчетом прижать полки Александра Невского к озеру и загнать их на тонкий апрельский лед. Но планы немцев были опрокинуты. Им Александр противопоставил свой план битвы на льду Чудского озера. Александр Невский хорошо знал излюбленный прием немецкой тактики -наступления боевым порядком в виде клина или треугольника, направленного острием вперед (откуда Александр это мог знать? — А. Б.). Острие и стороны этого клина боевого построения войск, называемого «свиньей», со-

ставляли хорошо вооруженные конные рыцари в железных доспехах4, а основание его и центр — плотная масса пеших воинов. Вбив такой клин в центр расположения неприятеля и расстроив его ряды, немцы обычно направляли свой следующий удар по его флангам, добиваясь окончательной победы. Этой тактике немецкой «свиньи» Александр противопоставил свой тактический план, блестяще осуществленный им в битве на льду Чудского озера» [6, с. 103].

Этой тактике немецкой «свиньи» Александр противопоставил свой тактический план, блестяще осуществленный им в битве на льду Чудского озера» [6, с. 103].

«5 апреля 1242 г., рано утром, как только взошло солнце, началось сражение, окончившееся разгромом псов-рыцарей. В начале битвы немцам удалось прорваться в центр расположения русских сил, и они уже готовились торжествовать победу. Когда Александр Невский сильными ударами с флангов сжал в клещи немецкую рать. Дружное наступление войск Александра Невского сковало немцев: им нельзя было броситься в атаку, коннице некуда было податься, и она стала пятиться назад, сжимая и давя свою собственную пехоту. Сгрудившись на небольшом участке, конные рыцари в тяжелых доспехах всей массой давили на лед, который начал трескаться. Конные и пешие немецкие воины проваливались в образовавшиеся полыньи». «И бысть ту сеча зла и велика», — цитирует далее автор летопись, а затем для более красочного описания цитируется литературное произведение «Житие Александра Невского»: «и труск от копий ломления и звук от мечного сечения. и не бе видети леду, покрыло бо есть все кровию» [5, с. 190 — 203].

и не бе видети леду, покрыло бо есть все кровию» [5, с. 190 — 203].

Это достаточно подробное описание с новыми сенсационными подробностями.

1. Бой происходил не на озере, а на его берегу.

2. Немцы хотели «прижать полки Александра Невского к озеру и загнать их на тонкий апрельский лед». Для того чтобы прижать и сбросить полки на лед, надо заставить врага отступить, а не пробивать его насквозь и самим оказаться на льду.

3. Появляется подробное описание боевого построения: «Острие и стороны этого клина боевого построения войск, называемого «свиньей», составляли хорошо вооруженные конные рыцари в железных доспехах, а основание его и центр — плотная масса пеших воинов». Всё бы хорошо, но встает вопрос: откуда информация?

Во втором томе «Истории военного искусства» профессора, генерал-майора Е. А. Разина, изданной в 1957 году для курсантов военных училищ, Ледовому побоищу отведено значительное место. Сначала описывается ситуация перед боем: «Теперь Александр решил дать бой и остановился на Чудском озере севернее урочища Узмень, у острова Воронея Камени». Дмалее приводится численность противоборствую-

А. Разина, изданной в 1957 году для курсантов военных училищ, Ледовому побоищу отведено значительное место. Сначала описывается ситуация перед боем: «Теперь Александр решил дать бой и остановился на Чудском озере севернее урочища Узмень, у острова Воронея Камени». Дмалее приводится численность противоборствую-

4 В XIII веке орденские рыцари, как и русские воины, в качестве защитного вооружения использовали кольчуги.

щих сил: «Войско немецких рыцарей составляло 10-12 тыс., а новгородское войско — 15-17 тыс. человек». «На рассвете 5 апреля 1242 г. рыцари построились клином. Александр выстроил новгородское войско, о боевом порядке которого нет данных (!). В то же время автор пишет: «…боевой порядок (русских. — А. Б.) был обращен тылом к обрывистому крутому берегу озера, а лучшая дружина Александра укрылась в засаде за одним из флангов». Оказывается, Разин все-таки что-то знает о построении войска Александра: и то, что в тылу был обрывистый берег, и то, что «лучшая дружина Александра укрылась в засаде за одним из флангов». Сам бой разделен на три этапа.

Сам бой разделен на три этапа.

Первый этап — атака немцами русских полков. «Немцы же и чюдь про-бишася свиньею сквозе полкы». Однако, наткнувшись на обрывистый берег озера, малоподвижные, закованные в латы (?) рыцари не могли развить свой успех. Наоборот, произошло скучивание рыцарской конницы, так как задние шеренги рыцарей подталкивали передние шеренги, которым негде было развернуться для боя (?).

Это совершенно расходится с мнением Т. Я. Зейды: «.Коннице некуда было податься, и она стала пятиться назад, сжимая и давя свою собственную пехоту».

Второй этап — окружение немецкого «клина» русскими полками. Крылья русского боевого порядка не позволили немцам развить успех в сторону флангов. Немецкий клин оказался зажатым в клещи. В это время дружина Александра нанесла удар с тыла и завершила окружение противника. <…> Лед под тяжестью сбитых в кучу тяжеловооруженных рыцарей стал трещать. Некоторым рыцарям удалось прорвать кольцо окружения, и они пытались спастись бегством, многие рыцари утонули.

Некоторым рыцарям удалось прорвать кольцо окружения, и они пытались спастись бегством, многие рыцари утонули.

Третий этап боя — преследование новгородцами разбитого противника. Остатки бежавшего в беспорядке рыцарского войска новгородцы преследовали по льду Чудского озера до противоположного берега [16, с. 153, 159—161].

Это сокращенное описание боя Разиным. Цитаты из известных летописей опускаю. К описанию прилагается схема боя и большой, на целую страницу, рисунок этого построения.

Итак, бой на Чудском озере все более обрастает подробностями.

1. Стало известно, что «Воронея Камени» это вовсе не Вороний Камень как таковой, а остров.

2. Войско немецких рыцарей составляло 10—12 тысяч, а новгородское войско — 15 — 17 тысяч человек (это уже практически Танненберг —

Грюнвальд 1410 года). В «величайшей битве Средневековья» Таннен-берг — Грюнвальд Тевтонский орден при напряжении всех сил, по разным данным, смог выставить от 11 до 18 тысяч [26, с. 267], и это вместе с наемниками из Европы, число которых превышало 5 тысяч.

В «величайшей битве Средневековья» Таннен-берг — Грюнвальд Тевтонский орден при напряжении всех сил, по разным данным, смог выставить от 11 до 18 тысяч [26, с. 267], и это вместе с наемниками из Европы, число которых превышало 5 тысяч.

3. Боевой порядок русских был обращен тылом к обрывистому крутому берегу озера. В этой ситуации почему бы русским не укрепиться на обрывистом берегу?

4. Лучшая дружина Александра укрылась в засаде на одном из флангов.

5. «Полк» уже почти на законном основании превращается в «полки». В Новгородской первой летописи сказано: «и наехаша на полкъ Немци и Чюдь и прошибошася свиньею сквозе полкъ, и бысть сеча ту велика Немцемь и Чюди». Построение русского войска здесь указывается как полк (полкъ). Разин заимствует у Соловьёва идею о русских полках, «исправляет» НПЛ и пишет: «Немцы же и чюдь пробишася свиньею сквозе полкы». Это уже интересней, когда полков много: «большой полк», «полк правой руки», «полк левой руки» и обязательно «засадный полк». Из совершенно неизвестного построения русских Разин на своей схеме расчленяет и изгибает полки как ему удобней для нанесения смертельного удара по клину (рис.).

Это уже интересней, когда полков много: «большой полк», «полк правой руки», «полк левой руки» и обязательно «засадный полк». Из совершенно неизвестного построения русских Разин на своей схеме расчленяет и изгибает полки как ему удобней для нанесения смертельного удара по клину (рис.).

Рис. Ледовое побоище. Окружение рыцарского войска. По Г. Н. Караеву

Таким образом, ситуация вокруг Ледового побоища всё более и более «проясняется». Правда, неизвестен ни один из новых источников, откуда можно было бы почерпнуть дополнительные данные и на которые можно было бы сослаться. Но это не проблема. Разин берет Карамзина, Соловьёва, Чешихина и других, делает ссылки на этих авторов и, «анализируя» данные, приходит к дополнительным «выводам». Далее немного фантазии, и вот мы уже видим монументальное полотно, на котором десятки тысяч воинов покрывают своими телами окровавленный лед Чудского озера.

Обратимся к иностранным источникам в надежде там встретить описание построения Тевтонского ордена в виде острой колонны. Оказалось, что немецкие историки об этом бое практически ничего не пишут. Дело в том, что столкновений, боев и сражений в тот период было предостаточно. Где-то тевтонцы побеждали, а где-то терпели поражения, и это отображено в хрониках. Многие из этих сражений и боев сыграли значительную роль в истории Прибалтики. Но не бой на Чудском озере. Он никак не сказался на ситуации, сложившейся на границе с Русью. Всё вернулось к довоенному положению. В этом же году состоялся обмен пленными и был заключен мир. Тевтонский орден приступил к решению своей непосредственной задачи — начал наступление на язычников на левобережье Двины. В ходе дальнейших переговоров Александра с папой Инокентием IV князь разрешил в Пскове построить католическую церковь [21, с. 175].

Известный историк Тевтонского ордена М. Тумлер в 1955 году издал книгу «Немецкий орден» [28], в ней он описал бой, в котором орден впервые столкнулся с русскими и потерпел поражение. Тумлер работал по Старшей Ливонской рифмованной хронике, Хронике Вартберга [29] и русским летописям, переведенным Остен-Сакеном. Картина боя у него сложилась такой:

Тумлер в 1955 году издал книгу «Немецкий орден» [28], в ней он описал бой, в котором орден впервые столкнулся с русскими и потерпел поражение. Тумлер работал по Старшей Ливонской рифмованной хронике, Хронике Вартберга [29] и русским летописям, переведенным Остен-Сакеном. Картина боя у него сложилась такой:

…Александр был вновь призван в Новгород. Еще в 1241 году он завоевал крепость Копорье и весной 1242 года также Псков. Отсюда он продвинулся через замерзшее Псковско-Чудское озеро в направлении Дорпата (Дерпта. — А. Б.), но отступил перед лифляндским (ливонским. — А. Б.) войсковым отрядом. Лиф-ляндцы последовали через озеро и 5 апреля 1242 года атаковали расположившихся на крутом восточном берегу русских. Тяжелые боевые жеребцы рыцарей на берегу не смогли продвинуться, и пехота была зажата русскими. Она сразу же обратилась в бегство и увлекла за собой также рыцарей. 600 немцев, из них 26 братьев ордена погибли или были взяты в плен. Александр Невский не решился продолжить своего победного марша — опасаясь монголов, или же не решился вступать

Александр Невский не решился продолжить своего победного марша — опасаясь монголов, или же не решился вступать

в борьбу против еще боеспособной части орденского войска и против укрепленных городов и крепостей, перед которыми русские уже не раз терпели поражение. Еще в 1242 году был заключен мир, который не принес Лифляндии территориальных потерь [28, Б. 266—267].

Тумлер, описывая этот бой, не делает никаких намеков на боевой порядок острой колонной.

В конце концов построение свиньей — острой колонной стало для советских и российских исследователей общим местом. Не хватало только самого малого — найти такое построение в анналах Средневековья. Наконец, доктор исторических наук профессор А. Н. Кирпичников, советский и российский археолог, нашел труд М. Йенса «Справочник по истории военного дела с древности до периода Ренессанса» [25]. В нем содержится краткое воинское наставление курфюрста Бранден-бургского Альбрехта Ахилла своему сыну маркграфу Иоанну, данное в связи с походом против герцога Ганса Саганского. «Наставление…» написано в 1477 году, в нем перечислены три варианта воинского построения острою колонною. В книге «Северные крестоносцы» Д. Г. Хрусталёв активно использует находку Кирпичникова [19, с. 300]. В «Наставлении.» присутствуют пышные названия данных трех построений: «Гончая», «Святого Георгия» и «Великая» на 398, 487 и 694 всадника. Эти построения, по мнению Д. Г. Хрусталёва, подразделялись на две части: передовой «клин» (5 шеренг) и следующая за ним колонна (от 33 до 43 шеренг). Данные о численности у Хрусталёва представлены в форме таблицы, где расписана численность рыцарей в каждой шеренге и количество шеренг [19, с. 300]. На этом основании Кирпичников чисто теоретическое построение XV века превращает в «свинью» XIII века, в «острую колонну». Взяв за основу «Наставление.», историк делает вывод и о численности орденского отряда, в котором по ЛРХ было 26 орденских рыцарей, значит, построение не достигало и 400 человек, а скорее всего, численность «была даже меньшей» [8, с.

В нем содержится краткое воинское наставление курфюрста Бранден-бургского Альбрехта Ахилла своему сыну маркграфу Иоанну, данное в связи с походом против герцога Ганса Саганского. «Наставление…» написано в 1477 году, в нем перечислены три варианта воинского построения острою колонною. В книге «Северные крестоносцы» Д. Г. Хрусталёв активно использует находку Кирпичникова [19, с. 300]. В «Наставлении.» присутствуют пышные названия данных трех построений: «Гончая», «Святого Георгия» и «Великая» на 398, 487 и 694 всадника. Эти построения, по мнению Д. Г. Хрусталёва, подразделялись на две части: передовой «клин» (5 шеренг) и следующая за ним колонна (от 33 до 43 шеренг). Данные о численности у Хрусталёва представлены в форме таблицы, где расписана численность рыцарей в каждой шеренге и количество шеренг [19, с. 300]. На этом основании Кирпичников чисто теоретическое построение XV века превращает в «свинью» XIII века, в «острую колонну». Взяв за основу «Наставление.», историк делает вывод и о численности орденского отряда, в котором по ЛРХ было 26 орденских рыцарей, значит, построение не достигало и 400 человек, а скорее всего, численность «была даже меньшей» [8, с. тте ргтарит» («Для государственных деятелей»). В ней он воспроизводит античного автора Вегеция. Следуя римскому образцу, он описывает строевые занятия пехоты и конницы: «Они должны приучиться выстраиванию по рядам в линии, сдваиваться, образовывать четырехугольник, треугольник, круг и т. п.», то есть такие построения, которые в большинстве своем не существовали во времена Вегеция и совершенно отсутствовали в Средние века. Даже для самого известного строевика прусской армии 1806 года генерала фон Сальдерна выполнение этого предписания представило бы невероятные трудности. Наиболее ценным из всех тактических указаний Эгидия является замечание, «что воевать лучше в порядке, чем в беспорядке» (лучше хоть как-то построиться, нежели воевать толпой. — А. Б.) [4, с. 271 — 273]. По поводу более поздних теоретических исследований Г. Дельбрюк писал: «. Как мало можно почерпнуть из теоретических сочинений, поскольку они невероятно противоречат действительности… тем более это суждение касается Средневековья.

тте ргтарит» («Для государственных деятелей»). В ней он воспроизводит античного автора Вегеция. Следуя римскому образцу, он описывает строевые занятия пехоты и конницы: «Они должны приучиться выстраиванию по рядам в линии, сдваиваться, образовывать четырехугольник, треугольник, круг и т. п.», то есть такие построения, которые в большинстве своем не существовали во времена Вегеция и совершенно отсутствовали в Средние века. Даже для самого известного строевика прусской армии 1806 года генерала фон Сальдерна выполнение этого предписания представило бы невероятные трудности. Наиболее ценным из всех тактических указаний Эгидия является замечание, «что воевать лучше в порядке, чем в беспорядке» (лучше хоть как-то построиться, нежели воевать толпой. — А. Б.) [4, с. 271 — 273]. По поводу более поздних теоретических исследований Г. Дельбрюк писал: «. Как мало можно почерпнуть из теоретических сочинений, поскольку они невероятно противоречат действительности… тем более это суждение касается Средневековья. <…> .Сочинения XV в. полны авантюрных подробностей, а потому им можно доверять только при наличии основания для такого доверия» [4, с. 275 — 276].

<…> .Сочинения XV в. полны авантюрных подробностей, а потому им можно доверять только при наличии основания для такого доверия» [4, с. 275 — 276].

Франц Меринг (1846 — 1919) в «Очерках по истории войн и военного искусства» обращает внимание на то, что история средневекового военного искусства не представляет интереса. Он пишет: «. военные возможности чрезвычайно малы, войска невелики по численности. Война ведется постоянно, но битвы, имеющие действительно историческое значение, очень редки. В Средние века не было, в сущности, ни тактики, ни стратегии; можно было бы говорить лишь с некоторыми оговорками о стратегии на истощение в самом тривиальном значении этого слова» [10, с. 68]. Стратегия на истощение представляла регулярные набеги, сжигание деревень, уничтожение посевов и захват населения в плен или его истребление. Это очень характерно для ведения боевых действий Ордена на литовской границе первой трети XIV века.

Можно ли после этого утверждать, что ополчение епископа Дерпт-ского, состоящее из местных жителей, и 26 орденских рыцарей построили колонной с последующими шеренгами? Клином, которой составлял бы 35 шеренг (в первой было бы 3 всадника, в последней — 11, а в колонне, следующей за клином, — 33 шеренги с общим количеством 398 человек)? Всё это вызывает большое сомнение. Для начала

Для начала

ополчение надо было просто выучить маршировать в ногу и держать линию шеренги. Для этого понадобилось бы как минимум шесть месяцев (во второй половине XX века курс молодого бойца длился два месяца, при этом каждый день солдат учили маршировать, но это мало что давало, и к параду готовились еще столько же). В ином случае, даже если бы это епископское ополчение каким-то образом к обеду построили, то уже через 50 метров оно шло бы простой толпой, окруженной всадниками, и трудно представить, какую форму приняла бы эта колонна.

А теперь предположим, что эта «острая колонна» подошла шагом к вражескому войску (рысью или галопом нельзя, внутри этой колонны пехота, которая старается идти в ногу и не смешать ряды), и первый ряд в три человека завязал бой. Второй ряд в пять человек и последующие ряды ждут, когда первый ряд потеснит перед собой противника, углубится, и тогда вступят в бой и т. д. Иначе нельзя, если второй и последующие ряды ввяжутся в бой, то это уже не будет острая колонна. Пехота в колонне, окруженная всадниками, чего-то ждет, не вступая в сражение. Это же полный абсурд! Да и враг не будет стоять на месте, кинется на эту колонну и окружит ее.

д. Иначе нельзя, если второй и последующие ряды ввяжутся в бой, то это уже не будет острая колонна. Пехота в колонне, окруженная всадниками, чего-то ждет, не вступая в сражение. Это же полный абсурд! Да и враг не будет стоять на месте, кинется на эту колонну и окружит ее.

Раковорская битва

Из русских летописей известно: рыцари ордена атаковали «свиньей» два раза — в 1242 году на Чудском озере, где потерпели поражение, и в 1268 году в Раковорской битве, где успех был на стороне «великой свиньи», которая вновь смогла прорвать строй новгородцев и пробиться к обозу.

В отличие от Ледового побоища Раковорская битва описана в русских летописях и ЛРХ более подробно. Для освещения данной проблемы можно взять за основу НПЛ, ЛРХ, работы С. М. Соловьёва и последние исследования Д. Г. Хрусталёва, изданные в 2009 году.

«В 1268 г. новгородцы собрались было на Литву, но на дороге раздумали и пошли за Нарову к Раковору (Везенберг), много земли по-пустошили, но города не взяли и, потерявши семь человек, возвратились домой; но скоро потом решились предпринять поход поважнее и, подумавши с посадником своим Михаилом, послали за князем Дмитрием Александровичем, сыном Невского, звать его из Переяславля с полками, послали и к великому князю Ярославу, и тот прислал сыновей своих с войском» [18, с. 166 — 167]. Для взятия городов, где в отличие от деревень добыча была богаче, «новгородцы сыскали мастеров,

новгородцы собрались было на Литву, но на дороге раздумали и пошли за Нарову к Раковору (Везенберг), много земли по-пустошили, но города не взяли и, потерявши семь человек, возвратились домой; но скоро потом решились предпринять поход поважнее и, подумавши с посадником своим Михаилом, послали за князем Дмитрием Александровичем, сыном Невского, звать его из Переяславля с полками, послали и к великому князю Ярославу, и тот прислал сыновей своих с войском» [18, с. 166 — 167]. Для взятия городов, где в отличие от деревень добыча была богаче, «новгородцы сыскали мастеров,

умеющих делать стенобитные орудия-пороки» [18, с. 167]. Узнав о таких грандиозных сборах, рижане, жители Феллина и епископ Дерпт-ский Александр (1263 — 1268) отправили послов в Новгород с просьбой о мире, заявив о своем нейтралитете по отношению к датчанам Ревеля (Таллин) и Раковора. Новгородцы этим не удовлетворились, отправив своих посланцев в Ливонию, потребовав нейтралитета от архиепископа Рижского Альберта5, «божьих дворян» — орденских рыцарей и епископов. Представители этой стороны также обещали не оказывать помощь датчанам [18, с. 167].

Представители этой стороны также обещали не оказывать помощь датчанам [18, с. 167].

«И совкупившеся вси князи в Новъгородъ: Дмитрии, Святъславъ, брат его Михаило, Костянтинъ, Юрьи, Ярополкъ, Довмонтъ Пльсковь-скыи и инехъ князии неколико, поидоша к Раковору месяца генваря 23; и яко внидоша в землю ихъ, и розделишася на 3 пути, и много множьство ихъ воеваша» [12, с. 85]. Обезопасив себя со стороны Ливонии и собрав крупные силы, по некоторым данным до 30 тысяч (что явно завышено в несколько раз) [19, с. 146; 20, с. 85], русские 23 января 1268 года вторглись в датскую землю «и начали опустошать ее по обычаю» [12, с. 85]. Наступление развивалось на Раковор (Везенберг). К тому времени епископ Дерптский Александр, понимая, что после датчан следующей жертвой русских может быть он, призвал Орден и выступил на помощь. Орденский отряд состоял из 34 рыцарей с ополчением из местных жителей. Сам ландмейстер Отто фон Лютенберг с основными силами находился в Пруссии, где уже восьмой год шло восстание пруссов [14, с. 98].

98].

У реки Кеголы (эст. Кунда) русские столкнулись с объединенными силами датчан и епископа с орденом.

И оттоле поступиша к Раковору; и яко быша на реце Кеголе, и ту ус-ретоша стоящь полкъ немецьскыи; и бе видети якои лесъ: бе бо съвкупи-лася вся земля Немецьская. Новгородци же не умедляче ни мало, поидо-ша к нимъ за реку, и начаша ставити полкы: пльсковичи же сташа по пра-вои руце, а Дмитрии и Святъславъ сташа по праву же выше, а по леву ста Михаило, новгородци же сташа в лице железному полку противу великои свиньи. И тако поидоша противу собе; и яко съступишася, бысть страшно побоище, яко не видали ни отци, ни деди. И ту створися зло велико: уби-ша посадника Михаила, и Твердислава (далее идет перечисление знатных людей. — А. Б.) и много добрыхъ бояръ, а иныхъ черныхъ людии бещисла; а иныхъ без вести не бысть: тысячьского Кондрата, а иныхъ много, богъ и весть, а пльскович такоже и ладожанъ; а Юрьи князь вда плечи, или пере-

5 Albert (Guerbeer) в 1253 —1273 годах был архиепископом Лифляндии, Эст-ляндии и Пруссии.

ветъ былъ в немь, то богъ весть. .Пособи богъ князю Дмитрию и нов-городцемъ, месяца ферваря 18, и гониша ихъ, бьюче, и до города, въ 3 пути, на семи верстъ, якоже не мочи ни коневи ступити трупиемь. И тако въспятишася от города, и узреша иныи полчищь свинью великую, которая бяше вразилася въ возникы новгородьскые; и хотеша новгородци на нихъ ударити, но инии рекоша: «уже есть велми к ночи, еда како смятем-ся и побиемся сами»; и тако сташа близъ противу собу, ожидающе света. Они же оканьнии крестопреступници, не дождавъше света, побегоша. Новгородци же стояша на костехъ 3 дни, и приехаша в Новъгородъ, при-везоша братию свою избьеныхъ, и положиша посадника Михаила у свя-тои Софьи. <…> И даша посадничьство Павше Онаньиничю; а тысячь-ского не даша никомуже, ци будеть Коцдратъ живъ [12, с. 87—88].

С. М. Соловьёв на основании этих данных пишет: «18 февраля то вдруг увидели перед собой полки немецкие». Перейдя замерзшую речку, русские «начали ставить полки: псковичи стали по правую руку: князь Дмитрий Александрович с переяславцами и с сыном великого князя Святославом стали по правую руку повыше; по левую руку стал другой сын великого князя, Михаил с тверичами, а новгородцы стали в лице железному полку против великой свиньи и в таком порядке схватились с немцами». Ни о каком построении острой колонной он не пишет.

Перейдя замерзшую речку, русские «начали ставить полки: псковичи стали по правую руку: князь Дмитрий Александрович с переяславцами и с сыном великого князя Святославом стали по правую руку повыше; по левую руку стал другой сын великого князя, Михаил с тверичами, а новгородцы стали в лице железному полку против великой свиньи и в таком порядке схватились с немцами». Ни о каком построении острой колонной он не пишет.

Было побоище страшное, — говорит летописец, — какого не видали ни отцы ни деды; русские сломили немцев и гнали их семь верст вплоть до города Раковора; но дорого стоила им эта победа: посадник с тринадцатью знаменитейшими гражданами полегли на месте, много пало и других добрых бояр, а черных людей без числа: иные пропали без вести, и в том числе тысяцкий Кондрат. Сколько пало неприятелей, видно из того, что конница русская не могла пробиться по их трупам; но у них оставались еще свежие полки, которые во время бегства остальных успели врезаться свиньею в обоз новгородский; князь Дмитрий хотел немедленно напасть на них, но другие князья его удержали: «Время уже к ночи, — говорили они, — в темноте смешаемся и будем бить своих». Таким образом, оба войска остановились друг против друга, ожидая рассвета, чтоб начать снова битву; но когда рассвело, то немецких полков уже не было более видно; они бежали в ночь. Новгородцы стояли три дня на костях (на поле боя), на четвертый тронулись, везя с собой избиенных братий, честно отдавших живот свой» [18, с. 167—168].

Таким образом, оба войска остановились друг против друга, ожидая рассвета, чтоб начать снова битву; но когда рассвело, то немецких полков уже не было более видно; они бежали в ночь. Новгородцы стояли три дня на костях (на поле боя), на четвертый тронулись, везя с собой избиенных братий, честно отдавших живот свой» [18, с. 167—168].

Из вышеописанного сражение выглядит таким образом: 18 февраля русские, обнаружив врага, оставили обоз (зачем его тащить за собой?) и перешли реку. Замерзшая река не составляла препятствия. На правом фланге встали псковичи, затем переяславцы под командой

князя Дмитрия Александровича, слева от них построились новгородцы «железным полком» против великой свиньи — орденского отряда (о построении острою колонной речи нет), а на левом фланге — князь Михаил с тверичами и небольшие отряды других князей. В завязавшейся битве немцы и датчане были разбиты и их гнали до самого Ра-ковора. При этом потери русских были очень значительны — много пало и других добрых бояр, а черных людей без числа. Новгородцы потеряли всех своих военачальников, посадника Михаила, тысяцкого Кондрата и большое количество других знатных людей. Еще одна странность — сражение закончилось полной победой, хотя часть воинов, в том числе тысяцкий Кондрат, пропали без вести. Потери немцев отмечены также как очень большие. И вот в то время, как уже праздновалась победа, — свежие полки, которые во время бегства остальных успели врезаться свиньею в обоз новгородский. Откуда взялись свежие полки, которые успели врезаться свиньей в обоз новгородский? Ведь известно, что «великая свинья» стояла против новгородцев и полка князя Дмитрия. «Князь великыи Дмитрий и Святослав Ярославичь, князь Михаило, братъ Святославль, сташа с новгородьци против железного полку великои свиньи в лице» [17, с. 345] (об этом пишет и Хрусталев). Известно также, что новгородцы понесли огромные потери и остались без командиров, а один из них пропал без вести (вероятно, попал в плен).

При этом потери русских были очень значительны — много пало и других добрых бояр, а черных людей без числа. Новгородцы потеряли всех своих военачальников, посадника Михаила, тысяцкого Кондрата и большое количество других знатных людей. Еще одна странность — сражение закончилось полной победой, хотя часть воинов, в том числе тысяцкий Кондрат, пропали без вести. Потери немцев отмечены также как очень большие. И вот в то время, как уже праздновалась победа, — свежие полки, которые во время бегства остальных успели врезаться свиньею в обоз новгородский. Откуда взялись свежие полки, которые успели врезаться свиньей в обоз новгородский? Ведь известно, что «великая свинья» стояла против новгородцев и полка князя Дмитрия. «Князь великыи Дмитрий и Святослав Ярославичь, князь Михаило, братъ Святославль, сташа с новгородьци против железного полку великои свиньи в лице» [17, с. 345] (об этом пишет и Хрусталев). Известно также, что новгородцы понесли огромные потери и остались без командиров, а один из них пропал без вести (вероятно, попал в плен). Похоже, что орденский отряд прорвался через новгородский полк, более того, можно полагать, что новгородцы и левый фланг, где располагался князь Юрий и другие князья, были просто разбиты — «а Юрьи князь вда плечи, или переветъ былъ в немь, то богъ весть». В результате немцы продвинулись за речку до обоза. В этот момент вернулись полки, которые преследовали датчан. Вместо того чтобы нанести удар в тыл великой свинье, они решили ждать утра. Немцы ночью отступили, и победа оказалась на стороне русских. Удивительно, но Соловьёв в данном случае не упоминает о построении острой колонной.

Похоже, что орденский отряд прорвался через новгородский полк, более того, можно полагать, что новгородцы и левый фланг, где располагался князь Юрий и другие князья, были просто разбиты — «а Юрьи князь вда плечи, или переветъ былъ в немь, то богъ весть». В результате немцы продвинулись за речку до обоза. В этот момент вернулись полки, которые преследовали датчан. Вместо того чтобы нанести удар в тыл великой свинье, они решили ждать утра. Немцы ночью отступили, и победа оказалась на стороне русских. Удивительно, но Соловьёв в данном случае не упоминает о построении острой колонной.

Немецкий автор ЛРХ представляет это сражение в ином виде.

Учитывая, что автор является представителем рыцарской корпорации, он особое внимание уделяет действиям ордена.

Из Феллина там было братьев немного, Войско магистра в другом месте С врагом воевало, Так что мало оказалось тех, кому С русскими пришлось сражаться. Это было очевидно.

Это было очевидно.

Из Леаля пришли туда братья,

Но не много их было, как мне известно.

Из Вайсенштейна также немного.

Если хотите знать точно:

Всего числом тридцать четыре,

Говорят, было братьев.

Местных жителей было у братьев немало

Все они желанье имели

С русским войском сразиться

Как только люди туда подошли

Братьям на помощь,

Тотчас начали строить их

На левом фланге:

Там довелось им сдержать наступление.

Еще больше, чем было немцев,

Королевские мужи привели туда:

На правом фланге они стояли

Затем с честью начали битву.

Братья, а также мужи их

Во все стороны удары наносили,

Затем случилось несчастье:

Смерть епископа Александра.

Русских двумя колоннами наступавших,

Они разбили и преследовали

По полю здесь и там.

Русские с войском своим отступили

По полю вверх и вниз;

Снова и снова они возвращались,

Но это мало им помогло:

Много мужей их там полегло.

С честью братья отомстили

За то, что терпели

От русских долгое время.

На поле широком, просторном

Были у русских потери большие,

Печальным был для них битвы исход:

Бегом и вскачь неслись они прочь.