Мегала Метеора — монастырь Великого Метеора в честь Преображения Господня

Мегала Метеора — так называют знаменитый монастырь Большого или Великого Метеора в честь Преображения Господня (он же Метаморфози). Монастырь Великого Метеора построен в западной части Святых Метеор Греции, на самой высокой и большой по площади скале. Скала, на которой воздвигнут монастырь, «Широкий камень», превосходит по размерам все остальные скалы Метеор, достигая высоты 613 метров над уровнем моря.

Мегала Метеора — самый крупный монастырь Метеор, здесь больше всего помещений открыто для посещения туристов, они находятся на трёх уровнях. Помимо храмов здесь есть несколько музеев, экспонаты которых интересно посмотреть. В этом монастыре мы провели около двух часов.

Чтобы попасть в монастырь Великого Метеора, от парковки придётся преодолеть очень немаленький подъём по лестнице, но всё же я бы сказала, что это не самый труднодоступный монастырь Метеор.

Лестница, вполне удобная и безопасная, прорублена прямо в скале, местами здесь встречаются закрытые участки — туннели — где гнездятся ласточки.

Монастырь Преображения в Метеорах открыт для посещения:

в летний сезон с 9.00 до 17.00, кроме вторников,

в зимний сезон с 9.00 до 15.00, кроме вторников и сред.

Требования к одежде здесь те же, что и в других монастырях. Короткие шорты запрещены, плечи желательно не оставлять голыми. Женщины могут воспользоваться запахивающимися юбками, которые висят на входе. Стоимость посещения — 3 евро с человека, дети бесплатно. Вход в музеи и осмотр экспозиций монастыря дополнительно не оплачивается.

В самом центре монастырского комплекса возвышается древняя подъёмная башня высотой 106 метров (на фото выше её хорошо видно по центру), имеющая нависающий деревянный балкон с подъёмным устройством, к которому крепится старинная сеть. Именно через эту башню, в сетке, раньше сюда и поднимались монахи и гости обители.

Из истории монастыря Мегала Метеора. Первым насельником и основателем Мегала Метеора был преподобный Афанасий Метеорский (1302-1380 гг.), один из величайших отшельников и духовных подвижников XIV века, учредивший устав всего метеорского монашества. Жил он в крохотной келье рядом с миниатюрным храмом Пресвятой Богородицы, который сохранился до нашего времени. Его можно увидеть сегодня слева от центрального входа в монастырь.

Послушником и сподвижником преподобного Афанасия стал преподобный Иоанн Урош Палеолог (1350-1422 гг.), он же Йован Урош Неманич, который был сыном Эпирского царя и его наследником на престоле.

Ныне здесь можно поклониться святым главам преподобных Афанасия и Иоасафа. Эти реликвии хранятся в ковчеге, который находится в приделе соборного храма. Рядом с ковчегом вы увидите изображение, на котором оба святых держат в руках небольшое подобие монастыря.

Соборный храм Великого Метеора, посвящённый Преображению Господню, начал строиться ещё преподобным Афанасием, а завершён был при игумене Иоасафе в 1387-1388 годах. В 1545 году при игумене иеромонахе Симеоне возвели большой Преображенский собор, переделав существующий ранее храм в алтарь и пристроив к нему новое помещение храма и притвор. В 1551 году новый храм был расписан.

Метеорский храм Преображения Господня считается одним из величественнейших и прекраснейших храмов Греции (как повествует книга, купленная в Метеорах). Вся алтарная часть в 1483 году была расписана фресками по сырой штукатурке, которые являются редкими образцами т.н. «македонского стиля живописи». Остальной храм и притвор в 1552 году расписал прекрасными фресками «критского стиля» знаменитый иконописец Джорджи. Искусный резной деревянный иконостас собора покрыт позолотой.

К северо-востоку от соборного храма расположено здание монашеской трапезной, сооружённое в 1557 году. На южном фасаде трапезной можно увидеть необычную фреску «Иисус Христос, Царь славы» работы Власия Тсотсониса (2008 г.). На ней Христос изображён в окружении ветхозаветных пророков и праведников, а ниже, во втором ярусе композиции, следует целая плеяда древнегреческих мудрецов (философов, риторов, поэтов).

К северо-востоку от трапезной находится также старинное здание дома престарелых (1572 г.), которое служило одновременно и больницей. После реставрации 1998 года здесь разместился Музей церковных реликвий и священных сосудов византийской и поствизантийской эпох, располагающий ценной коллекцией. На первом, цокольном этаже выставлены редкие старинные иконы XIV-XVI веков, вышитые золотом плащаницы, богатые церковные облачения. На верхнем этаже хранятся деревянные резные кресты XVI века, а также редкие древние книги: обратите внимание на рукописи, датируемые IX, X, XI веками.

На нижнем этаже трапезной монастыря Мегало Метеора находится Музей истории Греции. В обители есть ещё и Этнографический музей. В числе прочего здесь вы увидите оружие и костюмы участников борьбы за независимость Греции (мужчины в Греции, оказывается, тоже носили юбки!). В длинном портике, ведущем в Этнографический музей, располагается «Зал народной военной иконографии», в котором экспонируются оригинальные цветные литографии времён Балканских войн и греко-итальянской войны 1940-1941 гг.

Внутренние дворики очаровательны.

В Мегала Метеоре можно посетить также старинную пекарню с хозяйственной утварью и другими предметами монастырского быта.

Увидеть старинную столярно-плотницкую мастерскую и зайти в отреставрированную кладовую.

Костница: в небольшой кладовке хранятся черепа и кости монахов. Очень мило. Аккуратненько всё так уложено.

Как и во всех метеорских монастырях, в монастыре Великого Метеора есть обзорная площадка с захватывающим видом, где просто грех не сфотографироваться.

На протяжении веков монастырь Мегала Метеора осуществлял широкую благотворительную деятельность и принимал активное участие в национально-освободительной борьбе греческого народа. В последние годы были отреставрированы все здания в монастыре и его подворьях, на скале «Широкий Камень» появилось ещё несколько часовен и храмов.

Возможно, вам будет интересно:

Другие действующие монастыри Метеор:

mementovitae.ru

Википедия — свободная энциклопедия

Избранная статья

Первое сражение при реке Булл-Ран

Хорошая статья

«Хлеб» (укр. «Хліб») — одна из наиболее известных картин украинской советской художницы Татьяны Яблонской, созданная в 1949 году, за которую ей в 1950 году была присуждена Сталинская премия II степени. Картина также была награждена бронзовой медалью Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе, она экспонировалась на многих крупных международных выставках.

В работе над полотном художница использовала наброски, сделанные летом 1948 года в одном из наиболее благополучных колхозов Советской Украины — колхозе имени В. И. Ленина Чемеровецкого района Каменец-Подольской области, в котором в то время было одиннадцать Героев Социалистического Труда. Яблонская была восхищена масштабами сельскохозяйственных работ и людьми, которые там трудились. Советские искусствоведы отмечали, что Яблонская изобразила на своей картине «новых людей», которые могут существовать только в социалистическом государстве. Это настоящие хозяева своей жизни, которые по-новому воспринимают свою жизнь и деятельность. Произведение было задумано и создано художницей как «обобщённый образ радостной, свободной творческой работы». По мнению французского искусствоведа Марка Дюпети, эта картина стала для своего времени программным произведением и образцом украинской реалистической живописи XX столетия.

Изображение дня

Рассвет в деревне Бёрнсте в окрестностях Дюльмена, Северный Рейн-Вестфалия

Мегала Метеора — Википедия

- См. также Монастыри Метеоры

Мегала Метеора (греч. Μεγάλο Μετέωρο), Великий Мете́ор, или Преображенский монастырь — самый большой и древний православный монастырь среди метеорских, основанный в начале XIV века монахом Афанасием на одной из скал Фессалии недалеко городка Кастраки в номе Трикала, Греция. В 1988 году Преображенский монастырь в числе других метеорских монастырей был включён в список объектов всемирного наследия.

К вершине скалы ведут 154 ступеньки. Первые постройки, которые встречаются на пути — это замок с балконом и бывший монастырский состав. Недавно в помещении склада открыли фольклорный музей, где собраны древние орудия и посуда обителей. Немного выше фольклорного музея находится Собор. Также поблизости находится алтарь и больница, расположенная напротив него. По правую сторону от Собора находятся две часовни.

Мегало Метеора представляет собой комплекс зданий поствизантийского периода, поныне оставшиеся неповрежденными, создавая полноценную картину быта древнего монастыря.

История монастыря

Монастырь был основан святым Афанасием Метеорским (1302—1383). Афанасий Метеорский был человеком чрезвычайно образованным — своё образование он получил в Салониках и Константинополе — виднейших центрах Византийской империи. В молодом возрасте Афанасий пришёл на Афон и поселился в ските монастыря Ивирон, но частые нападения разбойников заставили его покинуть монастырь с духовным отцом, старцем Григорием. Оба монаха послушали совет сербского епископа Иакова и скрылись на Метеоре около 1340 года. Сначала они поселились в жилищах метеорских отшельников, которые до сих пор находятся перед входом в монастырь (слева от ступенек).

Слухи о монахе Афанасии быстро распространились — за первые 10 лет многие молодых людей поднялось на скалу, стремясь к уединению. Тогда братья решили вместе основать первое метеорское братство — киновию — по образцу монашества на Святом Афоне. Ученик и преемник Афанасия святой Иоасаф считается вторым основателем монастыря. Иоанн (так его звали в миру) был сыном правителя Эпира и Фессалии Симеона Синиша Палеолога[1], позднее архиепископа Фессалии, потомка сербской династии Неманичей. Иоанн стал преемником отца в 1370 году. Однако к тому времени он уже был учеником Афанасия Метеорского, а через год оставил престол и в 1373 году поселился в монастыре «Большой Метеор» где принял постриг с именем Иоасаф. Будучи вторым основателем монастыря, он сделал большой вклад в создание архитектурной программы. Также он собрал много даров, среди которых и дары сестры Иоасафа (жены епископа Эпира). Образ Марии Палеолог воплощен в иконе Богоматери, которая и сейчас хранится в музее монастыря.[2]

В середине XVI века монастырь стал независимым благодаря интересу, который проявил патриарх Еремий I. С этого времени начинается новый выдающийся период, который связывают с монахом Симеоном, расширившим Собор монастыря, алтарь и построивший ряд малых зданий монастыря. Мегало Метеора — результат последовательной работы трех значительных фигур: святого Афанасия, Иоасафа и игумена Симеона.

Большой Метеор на протяжении 600 лет своей истории подвергался многочисленным нападениям и грабежам, а в 1633 году пожар почти полностью уничтожил обитель.

Преображенский собор

Архитектура

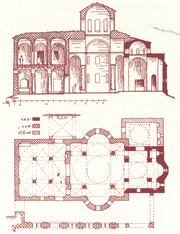

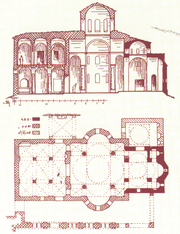

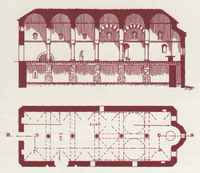

Восточная стена Преображенского собораСобор монастыря Мегало Метеора — это итог сочетания трех различных этапов строительства:

- древний храм святого Афанасия;

- храм, который построил его преемник Иоасаф;

- храм, отстроенный 1545 года игуменом Эпира Симеоном[3].

Восточная стена храма выглядит так: византийская кладка и своды с двумя куполами, арками и наклонными крышами. Внешними особенностями храма являются кладка стен квадратными камнями, окруженными кирпичами через ряд. Эти тонкие кирпичи также окружают арки над окнами, заканчивающиеся зубцами и керамически-пластическими украшениями.

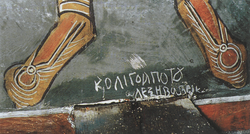

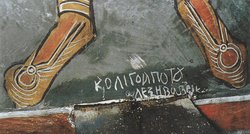

На мраморной плите на месте маленькой колонны арки окна есть надпись о реставрации храма, выполненная игуменом Иоасафом:

«В 1388 году храм Господа Бога Иисуса Христа отреставрирован монахом Иоасафом … » Оригинальный текст (греч.) ET(OYC) ζΩγζ / ANOIKO/ΔOMHΘH / O ΠANCE/ΠTOΣ OYTOΣ/NAOCTOY/K(YPIO)Y HMΩN/I(HCO)Y X(PICTO)Y ΔΙ/A CHNΔPOM(HC) / YOY TIMIΩT(A)T(OY) / EN MONAXOIOΣ / IΩACAΦ. |

На северной стене сохранилась единственная полная сцена Второго Пришествия, принадлежащая к периоду первого оформления Собора во времена святого Афанасия. Слева от входа высечена надпись о строительстве храма в 1544—1545 гг. под руководством игумена Симеона.

Второе Пришествие«Построен этот уважаемый храм Преображения Господа Бога нашего Иисуса Христа на взносы и усилиями братьев обители в 1545…» Оригинальный текст (греч.) ET(OYC) +ANOIKOΔOMHΘH O/ΠANCEΠTOΣ OYTOΣ NAOC THC META/MOPΦΩCEΩΣ TOY K(YPIO)Y HMΩN I(HCO)Y X(PICTO)Y/ ΔΙA C(HN)ΔPOMHC KAI KOΠOY TΩN Π(AP)EYPICKO/MENΩN AΔΕΛΦΩΝ/ETOYC ,ΖΝΓ’ (1545). |

Живописное убранство

Живописное убранство Собора также выполнялось в три этапа, правда, с большими перерывами друг от друга. В первый этап создана роспись храма (это было примерно в 1388 году). Единственной сценой, сохранившейся с тех времен, является Второе Пришествие на внешней стороне северной стены старого собора. Основу композиции составляет Христос Пантократор под сводами, окруженный двумя ангелами. Слева и справа под сводом Богоматерь и Иоанн Предтеча, умоляющие Христа о спасении человечества. В центре — фигуры апостолов, сидящих на прямоугольной скамье. На двух нижних поясах композиции изображен Рай и Ад с праведниками и грешниками соответственно. В дверях, которые были построены в 16 веке, изображены прародители.

Во втором этапе отделки храма в 1483 году появились настенные фрески старого Собора, который после расширения представляет собой алтарь нового храма Преображения. Все фрески, кроме фресок на куполе и арке, относятся к 3-му этапу (1552 г.). Надпись на северной стене храма указывает:

«Заложен фундамент и построен этот божественный и уважаемый храм Господа Бога Иисуса Христа усилиями и на средства Его Преосвященства Отца Святого Афанасия и Святого Иоасафа в 1387/8 году, которые являются также его учредителями, убранство храма было осуществлено усилиями и на средства меньшего брата в месяца ноябре 1438 году.» Оригинальный текст (греч.) ET(OYC) +ΑΝΙΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΘΕMEΛΙON, Κ(ΑΙ) ANIKOΔOMHΘ(H)/O ΘEIOC KAI Π(ΑΝ)СΕΠΤΩС ΝΑΩС ΟΥΤ(O)C • TOY K(YPIO)Y Κ(ΑΙ)ΘTIOC Κ(ΑΙ) C(ΩYH)POC HMΩN, /I(HCO)Y X(PICTO)Y • ΔΙΑ KOΠOY Κ(ΑΙ) EΞOΔOY TΩN OCI(ΩN) Π(ATE)PΩN HMΩN • AΘANACIOY Κ(ΑΙ) IΩACAΦ •/EN ET(I) ζώΩώΰζ (1387/8)• O(I) Κ(ΑΙ) KTITΩPEΣ • ANICTIPIΘ(I) • ΔIA CHNΔPOM(HC) Κ(ΑΙ) /KOΠOY T(ON) EΛAXICTO(ON) AΔEΛΦ(ΩN) • ET(OYC) (1483) IN(ΔIKTIΩNOC)B • MHNI NOEMBPIΩKA. |

В центре купола Всевышний, окруженный ангельскими силами, пророками и евангелистами. Под аркой святилища изображена Богоматерь с Младенцем. Четыре сцены из жизни Христа изображены на стенах храма: Вознесение, Пятидесятница, Удивительный улов рыбы и Сретение. В помещениях и под сводами основного храма представлено 12 сцен: Рождество Христово, Тайная вечеря — в южном помещении, Распятие Христово и Воскресение Христово — в северном. Преображение находится во внутреннем куполе входа. Сретение и Камень — в южном и северном куполе. На следующем поясе старого Собора изображено Благовещение, на западной стороне колонн святилища — сцены мученичества Христа: Моление о чаше, Предательство Иуды, Отречение Петра, Встреча Христа с самаритянкой, Оплакивание Христа и др.

На низком поясе изображены фигуры святых исключительно мужского пола, кроме святой Елены в композиции, посвященной ей и святому Константину (справа и слева от Христа соответственно). Отсутствие женских образов большинство исследователей связывают с тем, что Преображенский собор монастыря Мегало Метеора, основанного по образцу афонских, действовал как храм, который разрешено было посещать только мужчинам[4].

Святые Георгий Каппадокс, Димитрий Великий Дукс и НесторКомпозиция «Царь царем» помещена на западной стене, отделяющей помещение диаконов от основного храма. На ней изображён Христос в царских одеждах, сидящий на троне, к нему в молитве припадает Богородица со свитком в руках. На южной стороне помещено изображение Иоанна Предтечи. Рядом с ним изображены святые-воины Феодор Тирон и Феодор Стратилат, Георгий Каппадокийский, Димитрий Великий и Нестор в ценных одеждах принцев и экзотических головных уборах. Считается, что эта роспись создана под влиянием работ Феофана Стрелитзаса в монастыре Святого Николая.

Настенные фрески старого собора Великого Метеора создавались на протяжении 30-ти лет мастерами одной художественной мастерской, работавших над иконописью храмов в Фессалии, Западной Македонии, Сербии, Болгарии. Особые черты и качество живописи свидетельствуют о том, что они получили хорошую художественную подготовку. Соседство «мастерской Кастории» с прибрежной местностью Далматии, которая находилась под игом венецианцев, откуда мастера имели возможность общаться с западными коллегами.

После реставрации храма Преображения в 1545 году, новый храм и неф украсились новыми фресками в 1552 году. Значительные площади, возникшие в конце 1545 г., позволили расцвести богатой иконописной программе. Центр оформления основного храма представляет собой купол с изображением Вседержителя. В четырёх углах — евангелисты. Основу иконописной программы составляют 4 сцены: Преображение, Распятие и Снятие Иисуса с креста, Воскресение. Вокруг этих грандиозных сцен расположены многочисленные миниатюрные сцены из жизни Христа.

Композиции нового Собора изображены свободно на поверхностях — с одной стороны, а с другой — они подражают традиции тонкого, даже обостренного, изображения живописных образов. Несмотря на многоплановость сцен и большие поверхности, они очень гармоничны и вполне понятные, хорошо спланированы, даже изящны.

Надпись на куполеХудожники нефа и нового храма неизвестны. Однако, в рукописных чертах и иконописном выборе ощущается заметная схожесть с «Критской школой», а именно с кругом Феофана Стрелитзаса. В 1552 году мастер был на закате своей жизни, уже зрелый, достойный художник, учитель, под руководством которого работала объединенная художественная мастерская. Примечание на куполе нового собора с указанием, как должна выглядеть фигура пророка Даниила и правка на руке пророка — нарисованная вторично, а также маленькие эскизы, что и по сей день сохранились на своде купола, указывают на присутствие определенного учителя, который направлял работы, советовал и исправлял. Этим учителем мог быть Феофан Стрелитзас Бафа.

По другой версии, настенные фрески нового Собора Великого Метеора выполнил не менее известный критский художник Джордже[5], ученик Феофана Стрелитзаса, создавший иконопись Собора монастыря Дионисия на Святом Афоне (1547 г.).

Украшением нового храма также служит иконостас с чрезвычайным богатством тем. Старая его часть, которая датируется 1634—1635 гг, выполнена «рукой Иоанна», о чём свидетельствует надпись. Все же большая его часть реставрировалась, дополнялась многократно и закончена лишь в 1791 году, как говорят две других надписи. Новый иконостас реставрировали художники с материка: Константин из Линотопи и Костас с Мецово.

Здания на территории монастыря

Часовни

На территории монастыря также находятся 2 меньшие часовни:

- Часовня Иоанна Крестителя — достроена до южного святилища и соединенная с ним. Часовня небольшого размера, имеет купол. Не реставрировалась ещё с 18 века. На самом деле, время создания первоначального здания был гораздо более древним.

- Часовня Святого Константина и Святой Елены — отдалена на несколько метров от Собора, расположена на юго-западе. Помещения также небольшого размера, построенные по типу поствизантийского простого королевского с куполом, без настенного иконописи. Купол опирается на четыре имитационные арки и извне многоугольным.

Надпись на стене у входа сообщает, что часовня построена в 1789 году, когда игуменом был Парфений Орфидис[3], за счет монаха Дионисия и его сына — иеромонаха Захария, которые происходили из одного из поселков Конице.

Алтарь

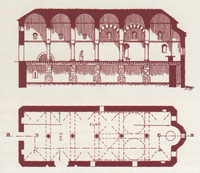

Разрез и чертежи старого алтаряАлтарь построен в северной части храма и является работой игумена Симеона. Надпись справа, над входом, указывает, что алтарь построен в августе 1557 года:

«Возведен с фундамента этот алтарь усилиями и на взносы всех братьев обители и на средства игумена отца Симеона — иеромонаха — в месяце августе 1557 года.» Оригинальный текст (греч.) ET(OYC) +ΑΝΙΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΘΕMEΛΙΩN/H ΠAPOYCA TRAΠEZA / ΔΙΑ CHNΔPOM(HC) Κ(ΑΙ) KOΠOY CYMEΩN IEPO(MON)AXOY / HΓOYMENEBONTOC KYP CYMEΩN / IEPO(MON)AX(OY) MHN(I) AYΓOYCT(OY)I I ,ΖΞE’ (1557). |

Алтарь представляет собой купольное удлиненное помещение длиной в 35 метров, которое на восточной стороне переходит в свод. Внутри алтарь разделен на 2 свода, опирающиеся на 5 колонн. Шесть видоизмененных частей покрыты «лодочными» куполами, кроме четвертого, который покрывают два крестообразные купола, и пятого — его покрывает два полукупола. Внешне архитектура алтаря имеет следующие особенности: многоугольный купол, украшенный имитационными апсидами и керамико-пластическими элементами. В нише алтаря изображена Богоматерь на престоле с малышом среди архангелов.

Сегодня алтарь превращен в музей, где экспонируются ценные реликвии монастыря: переносные иконы, среди которых исключительное место занимают Скорбящая Богоматерь и Христос во гробе, датируемые концом 14 века. Также выставлены серебряная церковная утварь, священные ризы, вышитые золотом плащаницы и священные Евангелия.

Очаг

Кухня монастыря и очаг построены в северной стороне алтаря. Это прямоугольное помещение большой площади, покрытое полностью куполом, имеет форму полукруга с малым куполом; через окошко которого выходил дым. Сейчас это действующий музей, где представлены древние деревянные и глиняные сосуды монастыря.

Больница

Больница монастыряБольница находится перед алтарем Собора. Величественное купольное здание некогда было даже двухэтажным. Купол опирается на 4 колонны, как и больница монастыря Варлаама. В больнице построено 9 помещений, 8 из них покрыто крестообразными куполами. Под крышей порога сохранилась надпись, свидетельствующая о том, что больница и дом престарелых в Великом Метеоре построены на взносы, усилиями и на средства монахов в июле 1572 года.

См. также

Галерея фресок монастыря

Примечания

Ссылки

wikipedia.green

Мегала Метеора — Википедия

- См. также Монастыри Метеоры

Мегала Метеора (греч. Μεγάλο Μετέωρο), Великий Мете́ор, или Преображенский монастырь — самый большой и древний православный монастырь среди метеорских, основанный в начале XIV века монахом Афанасием на одной из скал Фессалии недалеко городка Кастраки в номе Трикала, Греция. В 1988 году Преображенский монастырь в числе других метеорских монастырей был включён в список объектов всемирного наследия.

К вершине скалы ведут 154 ступеньки. Первые постройки, которые встречаются на пути — это замок с балконом и бывший монастырский состав. Недавно в помещении склада открыли фольклорный музей, где собраны древние орудия и посуда обителей. Немного выше фольклорного музея находится Собор. Также поблизости находится алтарь и больница, расположенная напротив него. По правую сторону от Собора находятся две часовни.

Мегало Метеора представляет собой комплекс зданий поствизантийского периода, поныне оставшиеся неповрежденными, создавая полноценную картину быта древнего монастыря.

История монастыря

Монастырь был основан святым Афанасием Метеорским (1302—1383). Афанасий Метеорский был человеком чрезвычайно образованным — своё образование он получил в Салониках и Константинополе — виднейших центрах Византийской империи. В молодом возрасте Афанасий пришёл на Афон и поселился в ските монастыря Ивирон, но частые нападения разбойников заставили его покинуть монастырь с духовным отцом, старцем Григорием. Оба монаха послушали совет сербского епископа Иакова и скрылись на Метеоре около 1340 года. Сначала они поселились в жилищах метеорских отшельников, которые до сих пор находятся перед входом в монастырь (слева от ступенек).

Слухи о монахе Афанасии быстро распространились — за первые 10 лет многие молодых людей поднялось на скалу, стремясь к уединению. Тогда братья решили вместе основать первое метеорское братство — киновию — по образцу монашества на Святом Афоне. Ученик и преемник Афанасия святой Иоасаф считается вторым основателем монастыря. Иоанн (так его звали в миру) был сыном правителя Эпира и Фессалии Симеона Синиша Палеолога[1], позднее архиепископа Фессалии, потомка сербской династии Неманичей. Иоанн стал преемником отца в 1370 году. Однако к тому времени он уже был учеником Афанасия Метеорского, а через год оставил престол и в 1373 году поселился в монастыре «Большой Метеор» где принял постриг с именем Иоасаф. Будучи вторым основателем монастыря, он сделал большой вклад в создание архитектурной программы. Также он собрал много даров, среди которых и дары сестры Иоасафа (жены епископа Эпира). Образ Марии Палеолог воплощен в иконе Богоматери, которая и сейчас хранится в музее монастыря.[2]

В середине XVI века монастырь стал независимым благодаря интересу, который проявил патриарх Еремий I. С этого времени начинается новый выдающийся период, который связывают с монахом Симеоном, расширившим Собор монастыря, алтарь и построивший ряд малых зданий монастыря. Мегало Метеора — результат последовательной работы трех значительных фигур: святого Афанасия, Иоасафа и игумена Симеона.

Большой Метеор на протяжении 600 лет своей истории подвергался многочисленным нападениям и грабежам, а в 1633 году пожар почти полностью уничтожил обитель.

Видео по теме

Преображенский собор

Архитектура

Восточная стена Преображенского собора

Восточная стена Преображенского собораСобор монастыря Мегало Метеора — это итог сочетания трех различных этапов строительства:

- древний храм святого Афанасия;

- храм, который построил его преемник Иоасаф;

- храм, отстроенный 1545 года игуменом Эпира Симеоном[3].

Восточная стена храма выглядит так: византийская кладка и своды с двумя куполами, арками и наклонными крышами. Внешними особенностями храма являются кладка стен квадратными камнями, окруженными кирпичами через ряд. Эти тонкие кирпичи также окружают арки над окнами, заканчивающиеся зубцами и керамически-пластическими украшениями.

На мраморной плите на месте маленькой колонны арки окна есть надпись о реставрации храма, выполненная игуменом Иоасафом:

| «В 1388 году храм Господа Бога Иисуса Христа отреставрирован монахом Иоасафом … » Оригинальный текст (греч.) ET(OYC) ζΩγζ / ANOIKO/ΔOMHΘH / O ΠANCE/ΠTOΣ OYTOΣ/NAOCTOY/K(YPIO)Y HMΩN/I(HCO)Y X(PICTO)Y ΔΙ/A CHNΔPOM(HC) / YOY TIMIΩT(A)T(OY) / EN MONAXOIOΣ / IΩACAΦ. |  |

На северной стене сохранилась единственная полная сцена Второго Пришествия, принадлежащая к периоду первого оформления Собора во времена святого Афанасия. Слева от входа высечена надпись о строительстве храма в 1544—1545 гг. под руководством игумена Симеона.

Второе Пришествие

Второе Пришествие | «Построен этот уважаемый храм Преображения Господа Бога нашего Иисуса Христа на взносы и усилиями братьев обители в 1545…» Оригинальный текст (греч.) ET(OYC) +ANOIKOΔOMHΘH O/ΠANCEΠTOΣ OYTOΣ NAOC THC META/MOPΦΩCEΩΣ TOY K(YPIO)Y HMΩN I(HCO)Y X(PICTO)Y/ ΔΙA C(HN)ΔPOMHC KAI KOΠOY TΩN Π(AP)EYPICKO/MENΩN AΔΕΛΦΩΝ/ETOYC ,ΖΝΓ’ (1545). |  |

Разрез и план Преображенского Собора

Разрез и план Преображенского СобораЖивописное убранство

Живописное убранство Собора также выполнялось в три этапа, правда, с большими перерывами друг от друга. В первый этап создана роспись храма (это было примерно в 1388 году). Единственной сценой, сохранившейся с тех времен, является Второе Пришествие на внешней стороне северной стены старого собора. Основу композиции составляет Христос Пантократор под сводами, окруженный двумя ангелами. Слева и справа под сводом Богоматерь и Иоанн Предтеча, умоляющие Христа о спасении человечества. В центре — фигуры апостолов, сидящих на прямоугольной скамье. На двух нижних поясах композиции изображен Рай и Ад с праведниками и грешниками соответственно. В дверях, которые были построены в 16 веке, изображены прародители.

Во втором этапе отделки храма в 1483 году появились настенные фрески старого Собора, который после расширения представляет собой алтарь нового храма Преображения. Все фрески, кроме фресок на куполе и арке, относятся к 3-му этапу (1552 г.). Надпись на северной стене храма указывает:

| «Заложен фундамент и построен этот божественный и уважаемый храм Господа Бога Иисуса Христа усилиями и на средства Его Преосвященства Отца Святого Афанасия и Святого Иоасафа в 1387/8 году, которые являются также его учредителями, убранство храма было осуществлено усилиями и на средства меньшего брата в месяца ноябре 1438 году.» Оригинальный текст (греч.) ET(OYC) +ΑΝΙΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΘΕMEΛΙON, Κ(ΑΙ) ANIKOΔOMHΘ(H)/O ΘEIOC KAI Π(ΑΝ)СΕΠΤΩС ΝΑΩС ΟΥΤ(O)C • TOY K(YPIO)Y Κ(ΑΙ)ΘTIOC Κ(ΑΙ) C(ΩYH)POC HMΩN, /I(HCO)Y X(PICTO)Y • ΔΙΑ KOΠOY Κ(ΑΙ) EΞOΔOY TΩN OCI(ΩN) Π(ATE)PΩN HMΩN • AΘANACIOY Κ(ΑΙ) IΩACAΦ •/EN ET(I) ζώΩώΰζ (1387/8)• O(I) Κ(ΑΙ) KTITΩPEΣ • ANICTIPIΘ(I) • ΔIA CHNΔPOM(HC) Κ(ΑΙ) /KOΠOY T(ON) EΛAXICTO(ON) AΔEΛΦ(ΩN) • ET(OYC) (1483) IN(ΔIKTIΩNOC)B • MHNI NOEMBPIΩKA. |  |

В центре купола Всевышний, окруженный ангельскими силами, пророками и евангелистами. Под аркой святилища изображена Богоматерь с Младенцем. Четыре сцены из жизни Христа изображены на стенах храма: Вознесение, Пятидесятница, Удивительный улов рыбы и Сретение. В помещениях и под сводами основного храма представлено 12 сцен: Рождество Христово, Тайная вечеря — в южном помещении, Распятие Христово и Воскресение Христово — в северном. Преображение находится во внутреннем куполе входа. Сретение и Камень — в южном и северном куполе. На следующем поясе старого Собора изображено Благовещение, на западной стороне колонн святилища — сцены мученичества Христа: Моление о чаше, Предательство Иуды, Отречение Петра, Встреча Христа с самаритянкой, Оплакивание Христа и др.

На низком поясе изображены фигуры святых исключительно мужского пола, кроме святой Елены в композиции, посвященной ей и святому Константину (справа и слева от Христа соответственно). Отсутствие женских образов большинство исследователей связывают с тем, что Преображенский собор монастыря Мегало Метеора, основанного по образцу афонских, действовал как храм, который разрешено было посещать только мужчинам[4].

Святые Георгий Каппадокс, Димитрий Великий Дукс и Нестор

Святые Георгий Каппадокс, Димитрий Великий Дукс и НесторКомпозиция «Царь царем» помещена на западной стене, отделяющей помещение диаконов от основного храма. На ней изображён Христос в царских одеждах, сидящий на троне, к нему в молитве припадает Богородица со свитком в руках. На южной стороне помещено изображение Иоанна Предтечи. Рядом с ним изображены святые-воины Феодор Тирон и Феодор Стратилат, Георгий Каппадокийский, Димитрий Великий и Нестор в ценных одеждах принцев и экзотических головных уборах. Считается, что эта роспись создана под влиянием работ Феофана Стрелитзаса в монастыре Святого Николая.

Настенные фрески старого собора Великого Метеора создавались на протяжении 30-ти лет мастерами одной художественной мастерской, работавших над иконописью храмов в Фессалии, Западной Македонии, Сербии, Болгарии. Особые черты и качество живописи свидетельствуют о том, что они получили хорошую художественную подготовку. Соседство «мастерской Кастории» с прибрежной местностью Далматии, которая находилась под игом венецианцев, откуда мастера имели возможность общаться с западными коллегами.

После реставрации храма Преображения в 1545 году, новый храм и неф украсились новыми фресками в 1552 году. Значительные площади, возникшие в конце 1545 г., позволили расцвести богатой иконописной программе. Центр оформления основного храма представляет собой купол с изображением Вседержителя. В четырёх углах — евангелисты. Основу иконописной программы составляют 4 сцены: Преображение, Распятие и Снятие Иисуса с креста, Воскресение. Вокруг этих грандиозных сцен расположены многочисленные миниатюрные сцены из жизни Христа.

Композиции нового Собора изображены свободно на поверхностях — с одной стороны, а с другой — они подражают традиции тонкого, даже обостренного, изображения живописных образов. Несмотря на многоплановость сцен и большие поверхности, они очень гармоничны и вполне понятные, хорошо спланированы, даже изящны.

Надпись на куполе

Надпись на куполеХудожники нефа и нового храма неизвестны. Однако, в рукописных чертах и иконописном выборе ощущается заметная схожесть с «Критской школой», а именно с кругом Феофана Стрелитзаса. В 1552 году мастер был на закате своей жизни, уже зрелый, достойный художник, учитель, под руководством которого работала объединенная художественная мастерская. Примечание на куполе нового собора с указанием, как должна выглядеть фигура пророка Даниила и правка на руке пророка — нарисованная вторично, а также маленькие эскизы, что и по сей день сохранились на своде купола, указывают на присутствие определенного учителя, который направлял работы, советовал и исправлял. Этим учителем мог быть Феофан Стрелитзас Бафа.

По другой версии, настенные фрески нового Собора Великого Метеора выполнил не менее известный критский художник Джордже[5], ученик Феофана Стрелитзаса, создавший иконопись Собора монастыря Дионисия на Святом Афоне (1547 г.).

Украшением нового храма также служит иконостас с чрезвычайным богатством тем. Старая его часть, которая датируется 1634—1635 гг, выполнена «рукой Иоанна», о чём свидетельствует надпись. Все же большая его часть реставрировалась, дополнялась многократно и закончена лишь в 1791 году, как говорят две других надписи. Новый иконостас реставрировали художники с материка: Константин из Линотопи и Костас с Мецово.

Здания на территории монастыря

Часовни

На территории монастыря также находятся 2 меньшие часовни:

- Часовня Иоанна Крестителя — достроена до южного святилища и соединенная с ним. Часовня небольшого размера, имеет купол. Не реставрировалась ещё с 18 века. На самом деле, время создания первоначального здания был гораздо более древним.

- Часовня Святого Константина и Святой Елены — отдалена на несколько метров от Собора, расположена на юго-западе. Помещения также небольшого размера, построенные по типу поствизантийского простого королевского с куполом, без настенного иконописи. Купол опирается на четыре имитационные арки и извне многоугольным.

Надпись на стене у входа сообщает, что часовня построена в 1789 году, когда игуменом был Парфений Орфидис[3], за счет монаха Дионисия и его сына — иеромонаха Захария, которые происходили из одного из поселков Конице.

Алтарь

Разрез и чертежи старого алтаря

Разрез и чертежи старого алтаряАлтарь построен в северной части храма и является работой игумена Симеона. Надпись справа, над входом, указывает, что алтарь построен в августе 1557 года:

| «Возведен с фундамента этот алтарь усилиями и на взносы всех братьев обители и на средства игумена отца Симеона — иеромонаха — в месяце августе 1557 года.» Оригинальный текст (греч.) ET(OYC) +ΑΝΙΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΘΕMEΛΙΩN/H ΠAPOYCA TRAΠEZA / ΔΙΑ CHNΔPOM(HC) Κ(ΑΙ) KOΠOY CYMEΩN IEPO(MON)AXOY / HΓOYMENEBONTOC KYP CYMEΩN / IEPO(MON)AX(OY) MHN(I) AYΓOYCT(OY)I I ,ΖΞE’ (1557). |  |

Алтарь представляет собой купольное удлиненное помещение длиной в 35 метров, которое на восточной стороне переходит в свод. Внутри алтарь разделен на 2 свода, опирающиеся на 5 колонн. Шесть видоизмененных частей покрыты «лодочными» куполами, кроме четвертого, который покрывают два крестообразные купола, и пятого — его покрывает два полукупола. Внешне архитектура алтаря имеет следующие особенности: многоугольный купол, украшенный имитационными апсидами и керамико-пластическими элементами. В нише алтаря изображена Богоматерь на престоле с малышом среди архангелов.

Сегодня алтарь превращен в музей, где экспонируются ценные реликвии монастыря: переносные иконы, среди которых исключительное место занимают Скорбящая Богоматерь и Христос во гробе, датируемые концом 14 века. Также выставлены серебряная церковная утварь, священные ризы, вышитые золотом плащаницы и священные Евангелия.

Очаг

Кухня монастыря и очаг построены в северной стороне алтаря. Это прямоугольное помещение большой площади, покрытое полностью куполом, имеет форму полукруга с малым куполом; через окошко которого выходил дым. Сейчас это действующий музей, где представлены древние деревянные и глиняные сосуды монастыря.

Больница

Больница монастыря

Больница монастыряБольница находится перед алтарем Собора. Величественное купольное здание некогда было даже двухэтажным. Купол опирается на 4 колонны, как и больница монастыря Варлаама. В больнице построено 9 помещений, 8 из них покрыто крестообразными куполами. Под крышей порога сохранилась надпись, свидетельствующая о том, что больница и дом престарелых в Великом Метеоре построены на взносы, усилиями и на средства монахов в июле 1572 года.

См. также

Галерея фресок монастыря

Примечания

Ссылки

wiki2.red

Мегала Метеора — Википедия

- См. также Монастыри Метеоры

Мегала Метеора (греч. Μεγάλο Μετέωρο), Великий Мете́ор, или Преображенский монастырь — самый большой и древний православный монастырь среди метеорских, основанный в начале XIV века монахом Афанасием на одной из скал Фессалии недалеко городка Кастраки в номе Трикала, Греция. В 1988 году Преображенский монастырь в числе других метеорских монастырей был включён в список объектов всемирного наследия.

К вершине скалы ведут 154 ступеньки. Первые постройки, которые встречаются на пути — это замок с балконом и бывший монастырский состав. Недавно в помещении склада открыли фольклорный музей, где собраны древние орудия и посуда обителей. Немного выше фольклорного музея находится Собор. Также поблизости находится алтарь и больница, расположенная напротив него. По правую сторону от Собора находятся две часовни.

Мегало Метеора представляет собой комплекс зданий поствизантийского периода, поныне оставшиеся неповрежденными, создавая полноценную картину быта древнего монастыря.

История монастыря

Монастырь был основан святым Афанасием Метеорским (1302—1383). Афанасий Метеорский был человеком чрезвычайно образованным — своё образование он получил в Салониках и Константинополе — виднейших центрах Византийской империи. В молодом возрасте Афанасий пришёл на Афон и поселился в ските монастыря Ивирон, но частые нападения разбойников заставили его покинуть монастырь с духовным отцом, старцем Григорием. Оба монаха послушали совет сербского епископа Иакова и скрылись на Метеоре около 1340 года. Сначала они поселились в жилищах метеорских отшельников, которые до сих пор находятся перед входом в монастырь (слева от ступенек).

Слухи о монахе Афанасии быстро распространились — за первые 10 лет многие молодых людей поднялось на скалу, стремясь к уединению. Тогда братья решили вместе основать первое метеорское братство — киновию — по образцу монашества на Святом Афоне. Ученик и преемник Афанасия святой Иоасаф считается вторым основателем монастыря. Иоанн (так его звали в миру) был сыном правителя Эпира и Фессалии Симеона Синиша Палеолога[2], позднее архиепископа Фессалии, потомка сербской династии Неманичей. Иоанн стал преемником отца в 1370 году. Однако к тому времени он уже был учеником Афанасия Метеорского, а через год оставил престол и в 1373 году поселился в монастыре «Большой Метеор» где принял постриг с именем Иоасаф. Будучи вторым основателем монастыря, он сделал большой вклад в создание архитектурной программы. Также он собрал много даров, среди которых и дары сестры Иоасафа (жены епископа Эпира). Образ Марии Палеолог воплощен в иконе Богоматери, которая и сейчас хранится в музее монастыря.[3]

В середине XVI века монастырь стал независимым благодаря интересу, который проявил патриарх Еремий I. С этого времени начинается новый выдающийся период, который связывают с монахом Симеоном, расширившим Собор монастыря, алтарь и построивший ряд малых зданий монастыря. Мегало Метеора — результат последовательной работы трех значительных фигур: святого Афанасия, Иоасафа и игумена Симеона.

Большой Метеор на протяжении 600 лет своей истории подвергался многочисленным нападениям и грабежам, а в 1633 году пожар почти полностью уничтожил обитель.

Преображенский собор

Архитектура

Восточная стена Преображенского собораСобор монастыря Мегало Метеора — это итог сочетания трех различных этапов строительства:

- древний храм святого Афанасия;

- храм, который построил его преемник Иоасаф;

- храм, отстроенный 1545 года игуменом Эпира Симеоном[4].

Восточная стена храма выглядит так: византийская кладка и своды с двумя куполами, арками и наклонными крышами. Внешними особенностями храма являются кладка стен квадратными камнями, окруженными кирпичами через ряд. Эти тонкие кирпичи также окружают арки над окнами, заканчивающиеся зубцами и керамически-пластическими украшениями.

На мраморной плите на месте маленькой колонны арки окна есть надпись о реставрации храма, выполненная игуменом Иоасафом:

«В 1388 году храм Господа Бога Иисуса Христа отреставрирован монахом Иоасафом … » Оригинальный текст (греч.) ET(OYC) ζΩγζ / ANOIKO/ΔOMHΘH / O ΠANCE/ΠTOΣ OYTOΣ/NAOCTOY/K(YPIO)Y HMΩN/I(HCO)Y X(PICTO)Y ΔΙ/A CHNΔPOM(HC) / YOY TIMIΩT(A)T(OY) / EN MONAXOIOΣ / IΩACAΦ. |

На северной стене сохранилась единственная полная сцена Второго Пришествия, принадлежащая к периоду первого оформления Собора во времена святого Афанасия. Слева от входа высечена надпись о строительстве храма в 1544—1545 гг. под руководством игумена Симеона.

Второе Пришествие«Построен этот уважаемый храм Преображения Господа Бога нашего Иисуса Христа на взносы и усилиями братьев обители в 1545…» Оригинальный текст (греч.) ET(OYC) +ANOIKOΔOMHΘH O/ΠANCEΠTOΣ OYTOΣ NAOC THC META/MOPΦΩCEΩΣ TOY K(YPIO)Y HMΩN I(HCO)Y X(PICTO)Y/ ΔΙA C(HN)ΔPOMHC KAI KOΠOY TΩN Π(AP)EYPICKO/MENΩN AΔΕΛΦΩΝ/ETOYC ,ΖΝΓ’ (1545). |

Живописное убранство

Живописное убранство Собора также выполнялось в три этапа, правда, с большими перерывами друг от друга. В первый этап создана роспись храма (это было примерно в 1388 году). Единственной сценой, сохранившейся с тех времен, является Второе Пришествие на внешней стороне северной стены старого собора. Основу композиции составляет Христос Пантократор под сводами, окруженный двумя ангелами. Слева и справа под сводом Богоматерь и Иоанн Предтеча, умоляющие Христа о спасении человечества. В центре — фигуры апостолов, сидящих на прямоугольной скамье. На двух нижних поясах композиции изображен Рай и Ад с праведниками и грешниками соответственно. В дверях, которые были построены в 16 веке, изображены прародители.

Во втором этапе отделки храма в 1483 году появились настенные фрески старого Собора, который после расширения представляет собой алтарь нового храма Преображения. Все фрески, кроме фресок на куполе и арке, относятся к 3-му этапу (1552 г.). Надпись на северной стене храма указывает:

«Заложен фундамент и построен этот божественный и уважаемый храм Господа Бога Иисуса Христа усилиями и на средства Его Преосвященства Отца Святого Афанасия и Святого Иоасафа в 1387/8 году, которые являются также его учредителями, убранство храма было осуществлено усилиями и на средства меньшего брата в месяца ноябре 1438 году.» Оригинальный текст (греч.) ET(OYC) +ΑΝΙΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΘΕMEΛΙON, Κ(ΑΙ) ANIKOΔOMHΘ(H)/O ΘEIOC KAI Π(ΑΝ)СΕΠΤΩС ΝΑΩС ΟΥΤ(O)C • TOY K(YPIO)Y Κ(ΑΙ)ΘTIOC Κ(ΑΙ) C(ΩYH)POC HMΩN, /I(HCO)Y X(PICTO)Y • ΔΙΑ KOΠOY Κ(ΑΙ) EΞOΔOY TΩN OCI(ΩN) Π(ATE)PΩN HMΩN • AΘANACIOY Κ(ΑΙ) IΩACAΦ •/EN ET(I) ζώΩώΰζ (1387/8)• O(I) Κ(ΑΙ) KTITΩPEΣ • ANICTIPIΘ(I) • ΔIA CHNΔPOM(HC) Κ(ΑΙ) /KOΠOY T(ON) EΛAXICTO(ON) AΔEΛΦ(ΩN) • ET(OYC) (1483) IN(ΔIKTIΩNOC)B • MHNI NOEMBPIΩKA. |

В центре купола Всевышний, окруженный ангельскими силами, пророками и евангелистами. Под аркой святилища изображена Богоматерь с Младенцем. Четыре сцены из жизни Христа изображены на стенах храма: Вознесение, Пятидесятница, Удивительный улов рыбы и Сретение. В помещениях и под сводами основного храма представлено 12 сцен: Рождество Христово, Тайная вечеря — в южном помещении, Распятие Христово и Воскресение Христово — в северном. Преображение находится во внутреннем куполе входа. Сретение и Камень — в южном и северном куполе. На следующем поясе старого Собора изображено Благовещение, на западной стороне колонн святилища — сцены мученичества Христа: Моление о чаше, Предательство Иуды, Отречение Петра, Встреча Христа с самаритянкой, Оплакивание Христа и др.

На низком поясе изображены фигуры святых исключительно мужского пола, кроме святой Елены в композиции, посвященной ей и святому Константину (справа и слева от Христа соответственно). Отсутствие женских образов большинство исследователей связывают с тем, что Преображенский собор монастыря Мегало Метеора, основанного по образцу афонских, действовал как храм, который разрешено было посещать только мужчинам[5].

Святые Георгий Каппадокс, Димитрий Великий Дукс и НесторКомпозиция «Царь царем» помещена на западной стене, отделяющей помещение диаконов от основного храма. На ней изображён Христос в царских одеждах, сидящий на троне, к нему в молитве припадает Богородица со свитком в руках. На южной стороне помещено изображение Иоанна Предтечи. Рядом с ним изображены святые-воины Феодор Тирон и Феодор Стратилат, Георгий Каппадокийский, Димитрий Великий и Нестор в ценных одеждах принцев и экзотических головных уборах. Считается, что эта роспись создана под влиянием работ Феофана Стрелитзаса в монастыре Святого Николая.

Настенные фрески старого собора Великого Метеора создавались на протяжении 30-ти лет мастерами одной художественной мастерской, работавших над иконописью храмов в Фессалии, Западной Македонии, Сербии, Болгарии. Особые черты и качество живописи свидетельствуют о том, что они получили хорошую художественную подготовку. Соседство «мастерской Кастории» с прибрежной местностью Далматии, которая находилась под игом венецианцев, откуда мастера имели возможность общаться с западными коллегами.

После реставрации храма Преображения в 1545 году, новый храм и неф украсились новыми фресками в 1552 году. Значительные площади, возникшие в конце 1545 г., позволили расцвести богатой иконописной программе. Центр оформления основного храма представляет собой купол с изображением Вседержителя. В четырёх углах — евангелисты. Основу иконописной программы составляют 4 сцены: Преображение, Распятие и Снятие Иисуса с креста, Воскресение. Вокруг этих грандиозных сцен расположены многочисленные миниатюрные сцены из жизни Христа.

Композиции нового Собора изображены свободно на поверхностях — с одной стороны, а с другой — они подражают традиции тонкого, даже обостренного, изображения живописных образов. Несмотря на многоплановость сцен и большие поверхности, они очень гармоничны и вполне понятные, хорошо спланированы, даже изящны.

Надпись на куполеХудожники нефа и нового храма неизвестны. Однако, в рукописных чертах и иконописном выборе ощущается заметная схожесть с «Критской школой», а именно с кругом Феофана Стрелитзаса. В 1552 году мастер был на закате своей жизни, уже зрелый, достойный художник, учитель, под руководством которого работала объединенная художественная мастерская. Примечание на куполе нового собора с указанием, как должна выглядеть фигура пророка Даниила и правка на руке пророка — нарисованная вторично, а также маленькие эскизы, что и по сей день сохранились на своде купола, указывают на присутствие определенного учителя, который направлял работы, советовал и исправлял. Этим учителем мог быть Феофан Стрелитзас Бафа.

По другой версии, настенные фрески нового Собора Великого Метеора выполнил не менее известный критский художник Джордже[6], ученик Феофана Стрелитзаса, создавший иконопись Собора монастыря Дионисия на Святом Афоне (1547 г.).

Украшением нового храма также служит иконостас с чрезвычайным богатством тем. Старая его часть, которая датируется 1634—1635 гг, выполнена «рукой Иоанна», о чём свидетельствует надпись. Все же большая его часть реставрировалась, дополнялась многократно и закончена лишь в 1791 году, как говорят две других надписи. Новый иконостас реставрировали художники с материка: Константин из Линотопи и Костас с Мецово.

Здания на территории монастыря

Часовни

На территории монастыря также находятся 2 меньшие часовни:

- Часовня Иоанна Крестителя — достроена до южного святилища и соединенная с ним. Часовня небольшого размера, имеет купол. Не реставрировалась ещё с 18 века. На самом деле, время создания первоначального здания был гораздо более древним.

- Часовня Святого Константина и Святой Елены — отдалена на несколько метров от Собора, расположена на юго-западе. Помещения также небольшого размера, построенные по типу поствизантийского простого королевского с куполом, без настенного иконописи. Купол опирается на четыре имитационные арки и извне многоугольным.

Надпись на стене у входа сообщает, что часовня построена в 1789 году, когда игуменом был Парфений Орфидис[4], за счет монаха Дионисия и его сына — иеромонаха Захария, которые происходили из одного из поселков Конице.

Алтарь

Разрез и чертежи старого алтаряАлтарь построен в северной части храма и является работой игумена Симеона. Надпись справа, над входом, указывает, что алтарь построен в августе 1557 года:

«Возведен с фундамента этот алтарь усилиями и на взносы всех братьев обители и на средства игумена отца Симеона — иеромонаха — в месяце августе 1557 года.» Оригинальный текст (греч.) ET(OYC) +ΑΝΙΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΘΕMEΛΙΩN/H ΠAPOYCA TRAΠEZA / ΔΙΑ CHNΔPOM(HC) Κ(ΑΙ) KOΠOY CYMEΩN IEPO(MON)AXOY / HΓOYMENEBONTOC KYP CYMEΩN / IEPO(MON)AX(OY) MHN(I) AYΓOYCT(OY)I I ,ΖΞE’ (1557). |

Алтарь представляет собой купольное удлиненное помещение длиной в 35 метров, которое на восточной стороне переходит в свод. Внутри алтарь разделен на 2 свода, опирающиеся на 5 колонн. Шесть видоизмененных частей покрыты «лодочными» куполами, кроме четвертого, который покрывают два крестообразные купола, и пятого — его покрывает два полукупола. Внешне архитектура алтаря имеет следующие особенности: многоугольный купол, украшенный имитационными апсидами и керамико-пластическими элементами. В нише алтаря изображена Богоматерь на престоле с малышом среди архангелов.

Сегодня алтарь превращен в музей, где экспонируются ценные реликвии монастыря: переносные иконы, среди которых исключительное место занимают Скорбящая Богоматерь и Христос во гробе, датируемые концом 14 века. Также выставлены серебряная церковная утварь, священные ризы, вышитые золотом плащаницы и священные Евангелия.

Очаг

Кухня монастыря и очаг построены в северной стороне алтаря. Это прямоугольное помещение большой площади, покрытое полностью куполом, имеет форму полукруга с малым куполом; через окошко которого выходил дым. Сейчас это действующий музей, где представлены древние деревянные и глиняные сосуды монастыря.

Больница

Больница монастыряБольница находится перед алтарем Собора. Величественное купольное здание некогда было даже двухэтажным. Купол опирается на 4 колонны, как и больница монастыря Варлаама. В больнице построено 9 помещений, 8 из них покрыто крестообразными куполами. Под крышей порога сохранилась надпись, свидетельствующая о том, что больница и дом престарелых в Великом Метеоре построены на взносы, усилиями и на средства монахов в июле 1572 года.

См. также

Галерея фресок монастыря

Примечания

Ссылки

wikipedia.bio

Мегала Метеора

Все страны / Греция / Мегала Метеора

Мегала Метеора

(греч. Μεγάλο Μετέωρο; англ. Great Meteoron Monastery)

Объект Юнеско

Часы работы: в летнее время (период с 1 апреля по 31 октября) ежедневно с 9:00 до 17:00, выходной – вторник. В зимнее время (период с 1 ноября по 31 марта) ежедневно с 9:00 до 16:00, выходные – вторник и среда.

Как добраться: Метеора расположена в горах Фессалии на севере Греции, в горах Хасия (горный массив Пинд), недалеко от реки Пиньос, в 1 — 2 километрах к северу от города Каламбака (бывшая Стаги) и в 21 километре к северо-западу от города Трикала. В Метеору можно попасть различными видами транспорта: на поезде, автобусе и автомобиле.

На поезде из Афин в Каламбаки (Метеору) можно добраться почти за 5 часов. Ежедневно из Афин до Каламбаки отправляется два прямых поезда и несколько поездов с пересадкой в Палеофарсалосе. Из столицы Греции со станции Лариссис на Каламбаку отправляется поезд № 884, а возвращается обратно под номером 885. Затем, на автобусе, либо на такси до деревни Кастраки (1 км от Каламбаки) и монастырей Метеоры. Автобусы до деревни Кастраки отправляются от остановки рядом с фонтаном Plateia Dimarhiou в 9:00, 11:00, 13:00, 16:00 и следуют далее до монастыря Мегала Метеора. До монастыря Мегала Метеора из Каламбаки можно дойти пешком, следуя по указателям.

На автобусе из Афин можно добраться до Трикала за 5,5 часов. Автобусы от Афин отходят с терминала Б до Трикалы. Из Трикала в Каламбаки автобусы ходят, приблизительно, раз в час. Дорога займёт 40 минут. Затем, на автобусе, либо на такси до деревни Кастраки (1 км от Каламбаки) и монастырей Метеоры. Автобусы до деревни Кастраки отправляются от остановки рядом с фонтаном Plateia Dimarhiou в 9:00, 11:00, 13:00, 16:00 и следуют далее до монастыря Мегала Метеора. До монастыря Мегала Метеора из Каламбаки можно дойти пешком, следуя по указателям.

На автомобиле путь от Афин до Каламбаки займёт, примерно, 4 часа. Маршрут: Афины — Ламия — Домокос — Кардица — Трикала — Каламбака (357 км). В Метеору можно попасть, свернув с главного шоссе на полпути между Лариссой и Ламией, увидев указатель «Trikala». Повернув на Трикалу, далее следовать по указателям на Коламбаку, а затем и до Метеор. Вас приятно удивят прекрасные дороги и подъезды.

Из Салоников до Каламбаки на поезде дорога займёт 3 часа. Затем, на автобусе, либо на такси до деревни Кастраки (1 км от Каламбаки) и монастырей Метеоры. Автобусы до деревни Кастраки отправляются от остановки рядом с фонтаном Plateia Dimarhiou в 9:00, 11:00, 13:00, 16:00 и следуют далее до монастыря Мегала Метеора. До монастыря Мегала Метеора из Каламбаки можно дойти пешком, следуя по указателям.

Из Салоников до Каламбаки можно добраться и на автобусе. С автобусной станции КTEL Makedonia: рейс Салоники — Каламбака осуществляется ежедневно, каждые 2 — 3 часа. Продолжительность пути около трёх часов. Затем, на автобусе, либо на такси до деревни Кастраки (1 км от Каламбаки) и монастырей Метеоры. Автобусы до деревни Кастраки отправляются от остановки рядом с фонтаном Plateia Dimarhiou в 9:00, 11:00, 13:00, 16:00 и следуют далее до монастыря Мегала Метеора. До монастыря Мегала Метеора из Каламбаки можно дойти пешком, следуя по указателям.

Из Салоников удобнее всего добираться до Мегала Метеоры на арендованном автомобиле. Для этого, следует держаться дороги по указателям Ларисса, далее необходимо свернуть с главного шоссе на полпути между Лариссой и Ламией, увидев указатель «Trikala». Повернув на Трикалу, далее следовать по указателям на Коламбаку, а затем и до Метеор.

Мегала Метеора или Великий Мете́ор, или Преображенский монастырь – это самый большой и древний православный монастырь среди метеорских, основанный в начале XIV века монахом Афанасием, на одной из скал Фессалии. Здесь больше всего помещений открыто для посещения туристов, они находятся на трёх уровнях. Помимо храмов здесь есть несколько музеев, экспонаты которых интересно посмотреть.

Первая монашеская община на этом месте появилась в IX веке. В скальных пещерах стали селиться отшельники, по воскресеньям и праздникам они собирались для совместной молитвы и трапезы. Вскоре, с увеличением числа монахов, были построены первые два скита – Дупиани и Стаджи. Когда в XIII веке начались нашествия в Грецию крестоносцев и других завоевателей, отвесные Метеоры оказались самой надёжной защитой братии.

В 1334 году монах Афанасий, впоследствии, Святой Афанасий Метеорский, на скале, высотой 613 метров – Платис Литос, что в переводе означает «Широкий камень», основал монастырь Преображения Господня, или Великий Метеор.

Афанасий Метеорский был человеком чрезвычайно образованным – своё образование он получил в Салониках и Константинополе – виднейших центрах Византийской империи. В молодом возрасте Афанасий пришёл на Афон и поселился в ските монастыря Ивирон, но частые нападения разбойников заставили его покинуть монастырь с духовным отцом, старцем Григорием.

Слухи о монахе Афанасии быстро распространились – за первые 10 лет много молодых людей поднялось на скалу, стремясь к уединению. Тогда братья решили вместе основать первое метеорское братство – киновию – по образцу монашества на Святом Афоне. Вскоре комплекс Метеоры включал в себя уже 24 монастыря. До сегодняшнего дня их сохранилось только шесть.

Ученик и преемник Афанасия – Святой Иоасаф считается вторым основателем монастыря. Святой Иоасаф, он же Йован Урош Неманич был сыном Эпирского царя и его наследником на престоле (Эпир – регион в юго-восточной Европе, ныне поделён между Грецией и Албанией). Правил Йован всего один год, а после знакомства со Святым Афанасием Метеорским отказался от царской мантии и стал монахом, приняв постриг под именем Иоасаф. После смерти преподобного Афанасия Иоасаф Метеорит стал игуменом Преображенского монастыря.

Мегала Метеора представляет собой комплекс зданий поствизантийского периода, поныне оставшиеся неповреждёнными, создавая полноценную картину быта древнего монастыря. К вершине скалы, где стоит монастырь, ведут 154 ступеньки. Лестница, вполне удобная и безопасная, прорублена прямо в скале, местами здесь встречаются закрытые участки – туннели – где гнездятся ласточки. У входа в монастырь в толще скалы прячется скит, где, в своё время, на заре становления монастыря, проживал Святой Афанасий. Первые постройки, которые встречаются на пути – это замок с балконом и бывший монастырский состав.

Соборный храм Мегала Метеора, посвящённый Преображению Господню, начал строиться ещё преподобным Афанасием, а завершён был при игумене Иоасафе в 1387 — 1388 годах. Собор монастыря Мегала Метеора – это итог сочетания трёх различных этапов строительства. Восточная стена храма выглядит так: византийская кладка и своды с двумя куполами, арками и наклонными крышами. На северной стене сохранилась единственная полная сцена Второго Пришествия, принадлежащая к периоду первого оформления Собора во времена Святого Афанасия.

Живописное убранство Собора, также, выполнялось в два этапа, правда, с большими перерывами друг от друга. В первый этап создана роспись храма (это было, примерно, в 1388 году).

Во втором этапе отделки храма в 1483 году появились настенные фрески старого Собора, который после расширения представляет собой алтарь нового храма Преображения. Настенные фрески старого собора Великого Метеора создавались на протяжении 30-ти лет мастерами одной художественной мастерской, работавших над иконописью храмов в Фессалии, Западной Македонии, Сербии, Болгарии. Особые черты и качество живописи свидетельствуют о том, что они получили хорошую художественную подготовку.

В 1545 году при игумене иеромонахе Симеоне возвели большой Преображенский собор, переделав существующий ранее храм в алтарь и пристроив к нему новое помещение храма и притвор.

Преображенский собор монастыря Мегала Метеора, основанного по образцу афонских, действовал, как храм, который разрешено было посещать только мужчинам.

На территории монастыря, также, находятся 2 часовни. Часовня Иоанна Крестителя – достроена до южного святилища и соединена с ним. Часовня небольшого размера, имеет купол. Не реставрировалась ещё с XVIII века. На самом деле, время создания первоначального здания был гораздо более древним.

Часовня Святого Константина и Святой Елены отдалена на несколько метров от Собора, расположена на юго-западе. Помещения, также, небольшого размера, купол опирается на четыре имитационные арки и извне является многоугольным. Надпись на стене у входа сообщает, что часовня построена в 1789 году, когда игуменом был Парфений Орфидис, за счёт монаха Дионисия и его сына – иеромонаха Захария, которые происходили из одного из посёлков Конице.Алтарь построен в северной части храма и является работой игумена Симеона.

Алтарь представляет собой купольное удлинённое помещение длиной в 35 метров, которое на восточной стороне переходит в свод. Внутри алтарь разделён на 2 свода, опирающиеся на 5 колонн. Сегодня алтарь превращён в музей, где экспонируются ценные реликвии монастыря и серебряная церковная утварь, священные ризы, вышитые золотом плащаницы и священные Евангелия.

Кухня монастыря и очаг построены в северной стороне алтаря. Сейчас это действующий музей, где представлены древние деревянные и глиняные сосуды монастыря. Здесь можно проникнуться аскетизмом монашеского быта, который, в отличии от церковной роскоши, ограничен только самыми необходимыми вещами.

Больница находится перед алтарём Собора. После реставрации 1998 года здесь разместился Музей церковных реликвий и священных сосудов византийской и поствизантийской эпох, располагающий ценной коллекцией. На первом, цокольном этаже выставлены редкие старинные иконы XIV — XVI веков, вышитые золотом плащаницы, богатые церковные облачения.

В самом центре монастырского комплекса возвышается древняя подъёмная башня высотой 106 метров, имеющая нависающий деревянный балкон с подъёмным устройством, к которому крепится старинная сеть, в которой по старинке провизию и другие предметы обихода затягивают наверх.

В небольшой кладовке хранятся черепа и кости монахов. Аккуратненько всё так уложено.

В монастыре Мегала Метеора есть обзорная площадка откуда открывается очень красивый, захватывающий вид. Мегала Метеора располагает собственными садами, хоть и небольшими, но очень красивыми и аккуратными. Живущие здесь монахи тщательно смотрят за монастырём и ухаживают за каждым кустиком растущим здесь.

Вообще по улочкам самого большого метеорского монастыря походить весьма интересно. Каждый уголок здесь пропитан какой-то неземной любовью, он словно совершенен. Всё сделано просто, аккуратно, мило, и, в то же время, со вкусом. Этакая идиллическая картинка. А ещё здесь веет спокойствием. Даже, несмотря на бесконечные толпы туристов.

Мегала Метеора – несомненно, это настоящее рукотворное чудо, дошедшее до наших дней. Монастырь впечатляет размерами, окутывает какой-то особенной атмосферой, уютом, здесь даже дышится по-другому, легче. Ну, а виды со смотровой площадки монастыря просто завораживают. Одним словом, это место обязательно для посещения всех православных туристов. Да и не православных – тоже….

Читайте, также:

Великолепно сохранившейся амфитеатр Акрополя — прекрасное творение древнегреческих архитекторов

Невзрачный храм Афин таит в себе много загадок — так для чего всё-таки он был построен?

Всё что от неё осталось — уникальная Стоа у подножья Акрополя

Руины этого храма впечатляют даже издалека. А что же будет, если подойти к ним ближе?

Туры в Грецию — спецпредложения дня

best-trip4you.ru

Мегала Метеора — это… Что такое Мегала Метеора?

- См. также Монастыри Метеоры

Координаты: 39°42′51″ с. ш. 21°37′37″ в. д. / 39.714167° с. ш. 21.626944° в. д. (G) (O) (Я)39.714167, 21.626944

Мегала Метеора (греч. Μεγάλο Μετέωρο), Великий Мете́ор, или Преображенский монастырь — самый большой и древний православный монастырь среди метеорских, основанный в начале XIV века монахом Афанасием на одной из скал Фессалии недалеко городка Кастраки в номе Трикала, Греция. В 1988 году Преображенский монастырь в числе других метеорских монастырей был включён в список объектов всемирного наследия.

К вершине скалы ведут 154 ступеньки. Первые постройки, которые встречаются на пути — это замок с балконом и бывший монастырский состав. Недавно в помещении склада открыли фольклорный музей, где собраны древние орудия и посуда обителей. Немного выше фольклорного музея находится Собор. Также поблизости находится алтарь и больница, расположенная напротив него. По правую сторону от Собора находятся две часовни.

Мегало Метеора представляет собой комплекс зданий поствизантийского периода, поныне оставшиеся неповрежденными, создавая полноценную картину быта древнего монастыря.

История монастыря

Монастырь был основан святым Афанасием Метеорским (1302—1383). Афанасий Метеорский был человеком чрезвычайно образованным — свое образование он получил в Салониках и Константинополе — виднейших центрах Византийской империи. В молодом возрасте Афанасий пришёл на Афон и поселился в ските монастыря Ивирон, но частые нападения разбойников заставили его покинуть монастырь с духовным отцом, старцем Григорием. Оба монаха послушали совет сербского епископа Иакова и скрылись на Метеоре около 1340 года. Сначала они поселились в жилищах метеорских отшельников, которые до сих пор находятся перед входом в монастырь (слева от ступенек).

Слухи о монахе Афанасии быстро распространились — за первые 10 лет многие молодых людей поднялось на скалу, стремясь к уединению. Тогда братья решили вместе основать первое метеорское братство — киновию — по образцу монашества на Святом Афоне. Ученик и преемник Афанасия святой Иоасаф считается вторым основателем монастыря. Иоанн — (так его звали в миру) был сыном правителя Эпира и Фессалии Симеона Синиша Палеолога[1], позднее архиепископа Фессалии, потомка сербской династии Неманичей. Иоанн стал преемником отца в 1370 году. Однако к тому времени он уже был учеником Афанасия Метеорского, а через год оставил престол и в 1373 году поселился в монастыре «Большой Метеор» где принял постриг с именем Иоасаф. Будучи вторым основателем монастыря, он сделал большой вклад в создание архитектурной программы. Также он собрал много даров, среди которых и дары сестры Иоасафа (жены епископа Эпира). Образ Марии Палеолог воплощен в иконе Богоматери, которая и сейчас хранится в музее монастыря.[2]

В середине XVI века монастырь стал независимым благодаря интересу, который проявил патриарх Еремий I. С этого времени начинается новый выдающийся период, который связывают с монахом Симеоном, расширившим Собор монастыря, алтарь и построивший ряд малых зданий монастыря. Мегало Метеора — результат последовательной работы трех значительных фигур: cвятого Афанасия, Иоасафа и игумена Симеона.

Большой Метеор на протяжении 600 лет своей истории подвергался многочисленным нападениям и грабежам, а в 1633 году пожар почти полностью уничтожил обитель.

Преображенский собор

Архитектура

Восточная стена Преображенского собора

Восточная стена Преображенского собораСобор монастыря Мегало Метеора — это итог сочетания трех различных этапов строительства:

- древний храм святого Афанасия;

- храм, который построил его преемник Иоасаф;

- храм, отстроенный 1545 года игуменом Эпира Симеоном[3].

Восточная стена храма выглядит так: византийская кладка и своды с двумя куполами, арками и наклонными крышами. Внешними особенностями храма являются кладка стен квадратными камнями, окруженными кирпичами через ряд. Эти тонкие кирпичи также окружают арки над окнами, заканчивающиеся зубцами и керамически-пластическими украшениями.

На мраморной плите на месте маленькой колонны арки окна есть надпись о реставрации храма, выполненная игуменом Иоасафом:

| «В 1388 году храм Господа Бога Иисуса Христа отреставрирован монахом Иоасафом … » Оригинальный текст (греч.) ET(OYC) ζΩγζ / ANOIKO/ΔOMHΘH / O ΠANCE/ΠTOΣ OYTOΣ/NAOCTOY/K(YPIO)Y HMΩN/I(HCO)Y X(PICTO)Y ΔΙ/A CHNΔPOM(HC) / YOY TIMIΩT(A)T(OY) / EN MONAXOIOΣ / IΩACAΦ. |  |

На северной стене сохранилась единственная полная сцена Второго Пришествия, принадлежащая к периоду первого оформления Собора во времена святого Афанасия. Слева от входа высечена надпись о строительстве храма в 1544—1545 гг. под руководством игумена Симеона.

Второе Пришествие

Второе Пришествие | «Построен этот уважаемый храм Преображения Господа Бога нашего Иисуса Христа на взносы и усилиями братьев обители в 1545…» Оригинальный текст (греч.) ET(OYC) +ANOIKOΔOMHΘH O/ΠANCEΠTOΣ OYTOΣ NAOC THC META/MOPΦΩCEΩΣ TOY K(YPIO)Y HMΩN I(HCO)Y X(PICTO)Y/ ΔΙA C(HN)ΔPOMHC KAI KOΠOY TΩN Π(AP)EYPICKO/MENΩN AΔΕΛΦΩΝ/ETOYC ,ΖΝΓ’ (1545). |  |

Разрез и план Преображенского Собора

Разрез и план Преображенского СобораЖивописное убранство

Живописное убранство Собора также выполнялось в три этапа, правда, с большими перерывами друг от друга. В первый этап создана роспись храма (это было примерно в 1388 году). Единственной сценой, сохранившейся с тех времен, является Второе Пришествие на внешней стороне северной стены старого собора. Основу композиции составляет Христос Пантократор под сводами, окруженный двумя ангелами. Слева и справа под сводом Богоматерь и Иоанн Предтеча, умоляющие Христа о спасении человечества. В центре — фигуры апостолов, сидящих на прямоугольной скамье. На двух нижних поясах композиции изображен Рай и Ад с праведниками и грешниками соответственно. В дверях, которые были построены в 16 веке, изображены прародители.

Во втором этапе отделки храма в 1483 году появились настенные фрески старого Собора, который после расширения представляет собой алтарь нового храма Преображения. Все фрески, кроме фресок на куполе и арке, относятся к 3-му этапу (1552 г.). Надпись на северной стене храма указывает:

| «Заложен фундамент и построен этот божественный и уважаемый храм Господа Бога Иисуса Христа усилиями и на средства Его Преосвященства Отца Святого Афанасия и Святого Иоасафа в 1387/8 году, которые являются также его учредителями, убранство храма было осуществлено усилиями и на средства меньшего брата в месяца ноябре 1438 году.» Оригинальный текст (греч.) ET(OYC) +ΑΝΙΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΘΕMEΛΙON, Κ(ΑΙ) ANIKOΔOMHΘ(H)/O ΘEIOC KAI Π(ΑΝ)СΕΠΤΩС ΝΑΩС ΟΥΤ(O)C • TOY K(YPIO)Y Κ(ΑΙ)ΘTIOC Κ(ΑΙ) C(ΩYH)POC HMΩN, /I(HCO)Y X(PICTO)Y • ΔΙΑ KOΠOY Κ(ΑΙ) EΞOΔOY TΩN OCI(ΩN) Π(ATE)PΩN HMΩN • AΘANACIOY Κ(ΑΙ) IΩACAΦ •/EN ET(I) ζώΩώΰζ (1387/8)• O(I) Κ(ΑΙ) KTITΩPEΣ • ANICTIPIΘ(I) • ΔIA CHNΔPOM(HC) Κ(ΑΙ) /KOΠOY T(ON) EΛAXICTO(ON) AΔEΛΦ(ΩN) • ET(OYC) (1483) IN(ΔIKTIΩNOC)B • MHNI NOEMBPIΩKA. |  |

В центре купола Всевышний, окруженный ангельскими силами, пророками и евангелистами. Под аркой святилища изображена Богоматерь с малышом. Четыре сцены из жизни Христа изображены на стенах храма: Вознесение, Пятидесятница, Удивительный улов рыбы и Сретение. В помещениях и под сводами основного храма представлено 12 сцен: Рождество Христово, Тайная вечеря — в южном помещении, Распятие Христово и Воскресение Христово — в северном. Преображение находится во внутреннем куполе входа. Сретение и Камень — в южном и северном куполе. На следующем поясе старого Собора изображено Благовещение, на западной стороне колонн святилища — сцены мученичества Христа: Молитва в Гефсимании, Предательство Иуды, Отречение Петра, Встреча Христа с самаритянкой, Оплакивание Христа и др.

На низком поясе изображены фигуры святых исключительно мужского пола, кроме Святой Елены в композиции, посвященной ей и Святому Константину (справа и слева от Христа соответственно). Отсутствие женских образов большинство исследователей связывают с тем, что Преображенский собор монастыря Мегало Метеора, основанного по образцу афонских, действовал как храм, который разрешено было посещать только мужчинам[4].

«Царь царем»

«Царь царем»  Святые Георгий Каппадокс, Димитрий Великий Дукс и Нестор

Святые Георгий Каппадокс, Димитрий Великий Дукс и НесторКомпозиция «Царь царем» помещена на западной стене, отделяющей помещение диаконов от основного храма. На ней изображён Христос в царских одеждах, сидящий на троне, к нему в молитве припадает Богородица со свитком в руках. На южной стороне помещено изображение Иоанна Предтечи. Рядом с ним изображены святые-воины Феодором Тироном и Феодором Стратилатом, Георгием Каппадоксом, Димитрием Великим Дуксом и Нестором в ценных одеждах принцев и экзотических головных уборах. Считается, что эта роспись создана под влиянием работ Феофана Стрелитзаса в монастыре Святого Николая.

Настенные фрески старого собора Великого Метеора создавались на протяжении 30-ти лет мастерами одной художественной мастерской, работавших над иконописью храмов в Фессалии, Западной Македонии, Сербии, Болгарии. Особые черты и качество живописи свидетельствуют о том, что они получили хорошую художественную подготовку. Соседство «мастерской Кастории» с прибрежной местностью Далматии, которая находилась под игом венецианцев, откуда мастера имели возможность общаться с западными коллегами.

После реставрации храма Преображения в 1545 году, новый храм и неф украсились новыми фресками в 1552 году. Значительные площади, возникшие в конце 1545 г., позволили расцвести богатой иконописной программе. Центр оформления основного храма представляет собой купол с изображением Вседержителя. В четырех углах — евангелисты. Основу иконописной программы составляют 4 сцены: Преображение, Распятие и Снятие Иисуса с креста, Воскресение. Вокруг этих грандиозных сцен расположены многочисленные миниатюрные сцены из жизни Христа.

Композиции нового Собора изображены свободно на поверхностях — с одной стороны, а с другой — они подражают традиции тонкого, даже обостренного, изображения живописных образов. Несмотря на многоплановость сцен и большие поверхности, они очень гармоничны и вполне понятные, хорошо спланированы, даже изящны.

Надпись на куполе

Надпись на куполеХудожники нефа и нового храма неизвестны. Однако, в рукописных чертах и иконописном выборе ощущается заметная схожесть с «Критской школой», а именно с кругом Феофана Стрелитзаса. В 1552 году мастер был на закате своей жизни, уже зрелый, достойный художник, учитель, под руководством которого работала объединенная художественная мастерская. Примечание на куполе нового собора с указанием, как должна выглядеть фигура пророка Даниила и правка на руке пророка — нарисованная вторично, а также маленькие эскизы, что и по сей день сохранились на своде купола, указывают на присутствие определенного учителя, который направлял работы, советовал и исправлял. Этим учителем мог быть Феофан Стрелитзас Бафа.

По другой версии, настенные фрески нового Собора Великого Метеора выполнил не менее известный критский художник Джордже[5], ученик Феофана Стрелитзаса, создавший иконопись Собора монастыря Дионисия на Святом Афоне (1547 г.).

Украшением нового храма также служит иконостас с чрезвычайным багатсвом тем. Старая его часть, которая датируется 1634—1635 гг, выполнена «рукой Иоанна», о чем свидетельствует надпись. Все же большая его часть реставрировалась, дополнялась многократно и закончена лишь в 1791 году, как говорят две других надписи. Новый иконостас реставрировали художники с материка: Константин из Линотопи и Костас с Мецово.

Здания на территории монастыря

Часовни

На территории монастыря также находятся 2 меньшие часовни:

- Часовня Иоанна Крестителя — достроена до южного святилища и соединенная с ним. Часовня небольшого размера, имеет купол. Не реставрировалась еще с 18 века. На самом деле, время создания первоначального здания был гораздо более древним.

- Часовня Святого Константина и Святой Елены — отдалена на несколько метров от Собора, расположена на юго-западе. Помещения также небольшого размера, построенные по типу поствизантийского простого королевского с куполом, без настенного иконописи. Купол опирается на четыре имитационные арки и извне многоугольным.

Надпись на стене у входа сообщает, что часовня построена в 1789 году, когда игуменом был Парфений Орфидис[3], за счет монаха Дионисия и его сына — иеромонаха Захария, которые происходили из одного из поселков Конице.

Алтарь

Разрез и чертежи старого алтаря

Разрез и чертежи старого алтаряАлтарь построен в северной части храма и является работой игумена Симеона. Надпись справа, над входом, указывает, что алтарь построен в августе 1557 года:

| «Возведен с фундамента этот алтарь усилиями и на взносы всех братьев обители и на средства игумена отца Симеона — иеромонаха — в месяце августе 1557 года.» Оригинальный текст (греч.) ET(OYC) +ΑΝΙΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΘΕMEΛΙΩN/H ΠAPOYCA TRAΠEZA / ΔΙΑ CHNΔPOM(HC) Κ(ΑΙ) KOΠOY CYMEΩN IEPO(MON)AXOY / HΓOYMENEBONTOC KYP CYMEΩN / IEPO(MON)AX(OY) MHN(I) AYΓOYCT(OY)I I ,ΖΞE’ (1557). |  |

Алтарь представляет собой купольное удлиненное помещение длиной в 35 метров, которое на восточной стороне переходит в свод. Внутри алтарь разделен на 2 свода, опирающиеся на 5 колонн. Шесть видоизмененных частей покрыты «лодочными» куполами, кроме четвертого, который покрывают два крестообразные купола, и пятого — его покрывает два полукупола. Внешне архитектура алтаря имеет следующие особенности: многоугольный купол, украшенный имитационными апсидами и керамико-пластическими элементами. В нише алтаря изображена Богоматерь на престоле с малышом среди архангелов.

Сегодня алтарь превращен в музей, где экспонируются ценные реликвии монастыря: переносные иконы, среди которых исключительное место занимают Скорбящая Богоматерь и Христос во гробе, датируемые концом 14 века. Также выставлены серебряная церковная утварь, священные ризы, вышитые золотом плащаницы и священные Евангелия.

Очаг

Кухня монастыря и очаг построены в северной стороне алтаря. Это прямоугольное помещение большой площади, покрытое полностью куполом, имеет форму полукруга с малым куполом; через окошко которого выходил дым. Сейчас это действующий музей, где представлены древние деревянные и глиняные сосуды монастыря.

Больница

Больница монастыря

Больница монастыряБольница находится перед алтарем Собора. Величественное купольное здание некогда было даже двухэтажным. Купол опирается на 4 колонны, как и больница монастыря Варлаама. В больнице построено 9 помещений, 8 из них покрыто крестообразными куполами. Под крышей порога сохранилась надпись, свидетельствующая о том, что больница и дом построен престарелых в Великом Метеоре построены на взносы, усилиями и на средства монахов в июле 1572 года.

См. также

Галерея фресок монастыря

Примечания

Ссылки

dic.academic.ru