Музей войны — территория мира. Часть 2

В первой части отзыва об этом музее я рассказывал об истории строительства Брестской крепости, Первой мировой и советско-польской войнах пронесшихся над крепостью, а также деятельности УПА (ОУН) на территории Юго-Западной Белоруссии: Часть 1

А теперь давайте поговорим о малоизвестных в России страницах истории Брестской крепости предшествующих Великой Отечественной войне.

Поговорим о периоде с 1939 по 1941 год.

Накануне начала Второй мировой войны территория города Бреста и крепость находилась в составе панской капиталистической Польши.

На следующий день после начала войны, 2 сентября 1939 г., Брестская крепость впервые подверглась бомбёжке со стороны немцев: немецкие самолёты сбросили 10 бомб, повредив Белый дворец.

В казармах крепости в это время располагались маршевые батальоны 35-го и 82-го пехотных полков и ряд других, достаточно случайных частей, а также мобилизованные резервисты, ожидавшие отправки в свои части.

Гарнизон города и крепости был подчинён оперативной группе «Полесье» генерала Францишека Флееберга.

Фото из интернета. Генерал Плисовский.

Начальником гарнизона 11 сентября был назначен отставной генерал Константин Плисовский, который сформировал из имевшихся в его распоряжении подразделений общей численностью 2000–2500 человек боеспособный отряд в составе 4 батальонов (три пехотных и инженерный) при поддержке нескольких батарей, двух бронепоездов и некоторого количества легких французских танков «Рено FT-17».

Противотанкового оружия у защитников крепости не было, между тем им пришлось иметь дело именно с танками.

Справедливости ради надо сказать что через два года 22 июня майор Гаврилов имел в своём распоряжении даже противотанковые орудия.

Также и советских войск на 22 июня 1941 г. было в разы больше чем польских в сентябре 1939 года.

было в разы больше чем польских в сентябре 1939 года.

Однако, и гитлеровцы имели в своём распоряжении на момент нападения на СССР несравнимо более мощный ударный кулак чем в сентябре 1939 г.

За два года с начала Второй мировой войны войска вермахта уже представляли из себя более серьёзную военную силу закалённую в боях в Европе и морально окрылённую успехами.

И да, германская армия в 1941 г. была уже не той что пару лет назад.

Она была более технически оснащённой, имея в союзниках более десятка стран «евросоюза» (посылающих свои дивизии против «большевистских варваров»).

На вермахт работали все европейский заводы.

Правда и наши эти два года не дремали.

К 13 сентября 1939 г. из крепости были эвакуированы семьи военнослужащих, мосты и проходы заминированы, главные ворота заблокированы танками, на земляных валах устроены окопы для пехоты.

На Брест-над-Бугом наступал 19-й бронетанковый корпус Гудариана, который двигался со стороны Восточной Пруссии на встречу с другой немецкой танковой дивизией, двигавшейся с юга.

Гудериан намеревался захватить город Брест, чтобы не дать защитникам крепости отступить на юг и соединиться с основными силами польской оперативной группы «Нарев».

Немецкие части имели превосходство над защитниками крепости в пехоте в 2 раза, в танках — в 4 раза, в артиллерии — в 6 раз.

14 сентября 1939 г. 77 танков 10-й танковой дивизии (подразделения разведывательного батальона и 8-го танкового полка) попытались взять город и крепость с ходу, но были отбиты пехотой при поддержке 12 танков FT-17, которые впрочем при этом все были подбиты.

В тот же день немецкая артиллерия и авиация начали бомбардировку крепости. На следующее утро после ожесточённых уличных боёв немцы овладели большей частью города. Защитники отступили в крепость.

Утром 16 сентября немцы (10-я танковая и 20-я моторизованная дивизии) начали штурм крепости, который был отбит.

К вечеру немцы овладели гребнем вала, но прорваться дальше не смогли.

Большой урон немецким танкам нанесли два лишённых возможности перемещаться и поставленных в воротах крепости FT-17.

Всего с 14 сентября было отбито 7 немецких атак, при этом потеряно до 40% личного состава защитников крепости!

При штурме был смертельно ранен адъютант Гудериана!

Конечно, ни в какое сравнение польская оборона 1939 г. не идёт с героической защитой крепости нашими солдатами спустя два года, однако, без боя поляки как видите не сдавались и оказывали упорное сопротивление войскам вермахта.

До приезда в Брест я читал в недрах интернета рассказ некого блогера о «героической» обороне поляками Брестской крепости на протяжении месяца в 1939 г.!

На момент прочтения того материала я полагал что так оно и было и даже рассказал об этом одному из экскурсоводов в крепости. Тот поднял меня на смех и поведал что поляки продержались только три дня.

Вот для того и путешествуем, чтобы узнать правду, а то сейчас много чуши в инете можно прочитать.

Да, оборона крепости всего три дня не идёт ни в какое сравнение с последующим подвигом советских солдат в июне 1941 г.

Однако и тря дня сдерживать натиск танков и пехоты противника не имея противотанкового оружия — это тоже многого стоит…

К концу подходили боеприпасы.

Крепость горела, а большая часть укреплений превратилась в дымящиеся руины из-за кошмарных обстрелов и бомбёжек.

Генерал Плисовский был ранен в бою осколком, его заместителя подполковника А. Хорак контузило.

Связь с командованием пропала, и Плисовский не знал, как идёт война вне крепости.

Помощи ждать не приходилось.

Уже была заблокирована Варшава, окружены уцелевшие части Войска Польского.

Польское правительство готовилось к бегству. Всего за три дня поляки в Бресте отбили 7 атак.

В ночь на 17 сентября раненый Плисовский отдал приказ покинуть крепость и перейти через Буг на юг.

По неповреждённому мосту войска ушли в Тереспольское укрепление и оттуда в Тересполь.

Вместе с Плисовским (около 2 тыс.) ушли от немцев на юг и до конца месяца продолжали воевать.

В крепости остались только капитан В. Радзишевский с частью бойцов его батальона. Это были в основном местные беларуские мужчины.

Они решили биться до последнего.

В этот же день 17 сентября советские войска пересекли восточную границу Польши устремившись на соединение с гитлеровцми.

22 сентября 1939 г. Брест был передан немцами 29-й танковой бригаде Красной армии под руководством комбрига Кривошеина.

Во время официальной процедуры передачи города Бреста и Брестской крепости советской стороне в Бресте состоялся совместный «парад» вермахта и РККА.

Об этом «параде» поговорим чуть ниже.

Таким образом, Брест и Брестская крепость вновь вошли в состав нашей страны.

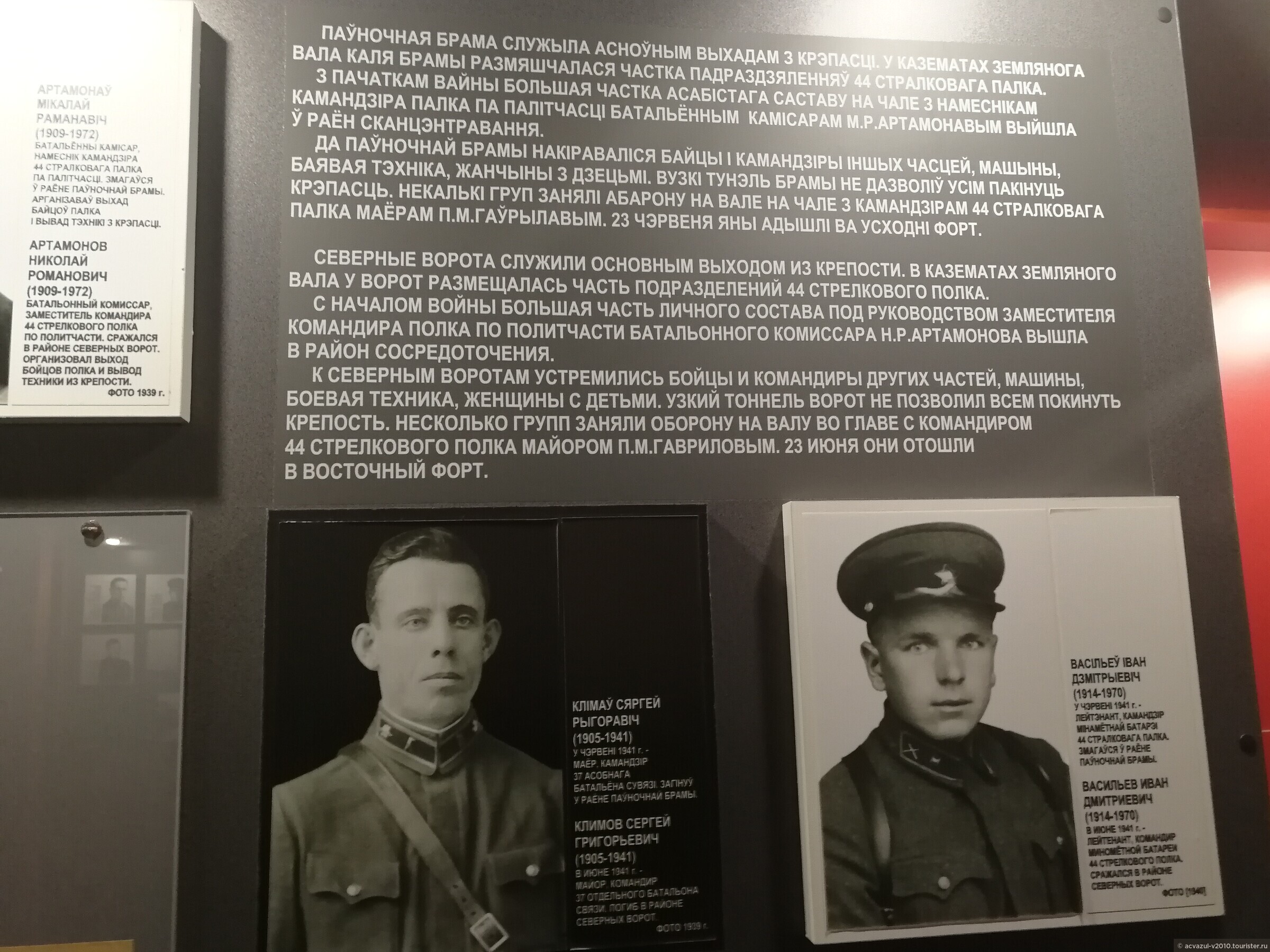

Польский подполковник, участник обороны крепости в 1939 году.

Погиб в плену.

В чьём именно плену советском или германском, не уточняется.

А это тот самый командир батальона капитан Радзишевский. Командовал последними защитниками Кобринских укреплений.

Капитан приказал бойцам уходить ночью и каждому пробираться домой.

Сам Радзишевский добрался до своего дома и семьи в Кобрине, где и был арестован НКВД и снова доставлен в Брестскую крепость уже как заключённый. Потом его и других польских пленников увезли на восток.

Этот точно погиб именно в Катыни в 1940 году.

А генерал Плисовский в эти дни пытался прорваться в Венгрию и ускользнуть от немецких и советских войск, но не сумел. 28 сентября его взяли в плен русские и отправили в Старобельский лагерь. Предположительно через несколько месяцев Плисовский был расстрелян в Харькове.

И если пленных офицеров польской армии всех расстреляли в Катыни в 1940 году как представителей чуждых классов и об этом расстреле в сегодняшнем мире не трубит только ленивый, то мало кто знает что рядовые, ефрейторы бывшей польской армии (рабоче-крестьянского происхождения, белорусы) после 1939 г.

Об этом в мире мало кто знает, об этом не говорят.

Соответственно, об этом я узнал только в данном белорусском брестком музее.

Многие из этих солдат бывшей польской армии сражались в брестской крепости на нашей стороне и героически погибли в июне 1941 года.

Вот фото этих белорусов.

До войны на этих землях проживало также куча поляков. Бьюсь об заклад их также мобилизовали (приписали) к Красной Армии и они также участвовали в обороне крепости в 1941 г.

Все «демократические» европейские СМИ трубят и смакуют катынский расстрел 20 тысяч пленных польских офицеров в 1940 году, однако никому из них нет дела до десятков тысяч уморенных голодом в польском плену пленных солдат Красной армии, попавших в плен в советско-польскую войну 1919–1920 года.

Политичекие спекуляции вокруг Катынского расстрела в итоге привела к трагедии 2010 г., к катастрофе Ту-154 в Смоленске.

Тогда погибли президент Польши Лех Качинский с супругой, а также известные польские политики, почти всё высшее польское командование и общественные и религиозные деятели

Катастрофа под Смоленском стала крупнейшей по числу жертв среди авиакатастроф, в которых погибали первые лица государства.

Западные СМИ шумят о том что советские войска «топтались» у стен Варшавы целых полгода в 1944 г. и не торопились придти на помощь варшавскому восстанию.

Варша́вское восста́ние — восстание против Третьего Рейха в Варшаве с 1 августа по 2 октября 1944 года, организованное командованием Армии Крайовой (АК) и представительством польского правительства в изгнании.

Буржуазная прозападная Армия Крайова даже не предупредила о предстоящем восстании поляков из немногочисленной «рабоче-крестьянкой» Армии Людовой.

И тем не менее в восстании участвовали около 1800 бойцов Армии Людовой.

30 сентября 1944 года АЛ стало известно, что на переговорах о капитуляции, которые ведет с гитлеровцами командование АК, статус военнопленных распространяется на бойцов АК, но не распространяется на бойцов Армии Людовой, в связи с этим было принято решение идти на прорыв в сторону расположения советских войск.

При отступлении и выходе из города силы АЛ понесли очень тяжёлые потери: так, 30.09.1944 на восточный берег Вислы переправились только 28 бойцов АЛ и 7 примкнувших к ним бойцов АК.

В состав боевых отрядов Армии Людовой принимали не только поляков, но и представителей других национальностей (в том числе, евреев), а также советских граждан. В отрядах АЛ бывшие советские военнопленные занимались военным обучением польских партизан, они нередко становились «военными специалистами», а в некоторых случаях — даже командирами боевых подразделений.

21 июля 1944 г. Армия Людова была объединена с 1-й польской армией в единое Войско Польское, после чего партизанские отряды и группы Армии Людовой, продолжавшие действовать за линией фронта, получили статус «партизанских частей Войска Польского».

Помните старый наивный советско-польский фильм «Четыре танкиста и собака»?

В свою очередь Армия Крайова относилась к евреям, как к просоветскому элементу.

Враждебное отношение АК к еврейским отрядам было нормой, помощь или хотя бы терпимое отношение к евреям со стороны отдельных партизанских командиров были исключением.

По ряду исторических данных, солдаты АК занимались террористической деятельностью и участвовали в этнических чистках белорусов. К примеру, соединением «Север» в Гродненской области руководил поручик Ян Борисевич по прозвищу «Крыся». Под его руководством истреблялись партизаны (в отдельных случаях вместе с семьями, так у партизана Симановича была расстреляна вся семья, а дочь заживо сожжена).

Также из известных случаев в марте 1944 года под руководством «Крыси» было убито 19 цыган, в том числе и детей в возрасте от 2 до 4 лет.

В августе 1944 «Крыся» с боевиками АК совершил нападение на военную автомашину и убил 7 советских военнослужащих, в том числе Героя Советского Союза майора Александра Канарчика, которого АКовцы после убийства облили бензином и сожгли.

В начале 1944 года некоторые группы польских националистов были партизанами разоружены, ибо к тому времени убийства и насилие со стороны АК приняли угрожающий характер.

По формам своей деятельности АКовцы приблизились к методам бандеровцам, совершавшим расправы над польским населением в Западной Украине.

Подразделения АК на освобождённых западных районах Беларуси развернули террор и многочисленные диверсии, нападали на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, простых граждан и активистов, поджигали общественные здания, грабили магазины и склады.

АКовцы совершали расправы над мирными жителями, которых подозревали к симпатии к советской власти, расстреливали и пытали советских активистов, учителей и врачей, крестьян. За 1944–1947 годы бандгруппами АК было совершено 575 террористических актов, 39 диверсий, 252 нападения на государственные учреждения и предприятия.

От рук польских националистов погибло 96 работников МВД-МГБ, 25 офицеров и 82 сержанта, рядовых войск МВД и Советской Армии, 290 человек партийно-советского актива, 1031 граждан, 166 человек получили ранения, 37 человек были уведены боевиками.

В состав действовавших банд входили не только АКовцы, но и дезертиры, уголовники и бывшие полицейские.

Но я отвлёкся.

Это рассказ о Брестской крепости накануне Великой Отечественной войны.

Согласно воспоминаниям командира 29-й отдельной танковой бригады Семёна Кривошеина, его подразделение получило вечером 20 сентября 1939 г. приказ командующего 4-й Армии Чуйкова о занятии города и крепости Брест.

С этой целью бригаде предстояло совершить 120-километровый ночной марш из Пружан.

К утру 21 сентября передовые подразделения 29-й бригады приблизились к Бресту с северной стороны.

Кривошеин в одиночку направился на переговоры с немецким командованием по поводу передачи города и крепости, отдав приказ о начале движения бригады в Брест в 14:00.

Переговоры с Гудерианом, которые велись на понятном обоим французском языке, затянулись до вечера.

Переговоры продолжались и на следующий день, а уже в 10 часов утра 22 сентября германский военный флаг, развевавшийся над крепостью ровно пять суток, был под звуки немецкого оркестра спущен, и подразделения 76-го пехотного полка вермахта покинули крепость.

Во второй половине дня 22 сентября так же организованно и без эксцессов немцы вышли и из Бреста, уступив город советским войскам.

Приказ комбрига Кривошеина 23 сентября 1939 г. во время вступления в Брест.

Кривошеин пишет, что Гудериан настаивал на проведении парада с предварительным построением частей обеих сторон на площади.

Я так это вижу…

Уже месяц полыхала Вторая мировая война, в которой Германия воевала с западными державами и Гитлеру таким совместным дружественным парадом позарез надо было показать всему миру что в лице СССР он имеет скорее союзника чем врага.

А Сталин осторожничал и не хотел марать руки дружбой с нацистской Германией.

Вот поэтому Гудариан наставивал на как можно более крупном торжественном параде, а Кривошеин стремился обеспечить передачу Бреста как можно менее торжественно (без поцелуев в засос с возможным будущим потенциальным противником).

Кривошеин попытался отказаться от проведения парада, ссылаясь на усталость и неподготовленность своих войск.

Но Гудериан настаивал, указывая на пункт соглашения между вышестоящими командованиями, в котором оговаривался совместный парад. Кривошеину пришлось согласиться, однако он предложил следующую процедуру:

«В 16 часов части корпуса Гудериана в походной колонне, со штандартами впереди, покидают город, а части Кривошеина, также в походной колонне, вступают в город, останавливаются на улицах, где проходят немецкие полки, и своими знамёнами салютуют проходящим частям. Оркестры исполняют военные марши».

Оркестры исполняют военные марши».

Гудериан согласился на предложенный вариант, но отдельно оговорил, что будет присутствовать на трибуне вместе с Кривошеиным и приветствовать проходящие части.

И вот тут Кривошеин проявил слабость и….согласился.

Событие былo заснятo немецкой пропагандистской службой Die Deutsche Wochenschau.

Именно эти кадры мы теперь и видим в интернете, в музеях.

Именно их теперь тиражируют враги нашей страны, мнимые демократы.

Типа, был же в Бресте совместный нацистско — сталинский парад.

А раз так, то Сталин и СССР так же виноват в развязывании войны как Гитлер и Германия.

Германия и немцы покаялись, а почему бы не покаяться теперь России (как правоприемницы СССР) и русским?

А где покаяние, там глядишь и компенсации…

Вот эти кадры, совместного «парада» что я увидел в этом музее.

Признаться, я тогда был удручён увидев их.

Ну думаю, значит и правда дерьмократы правы и совместный парад был.

Но когда я приехал домой, то начал изучать информацию вокруг этого нашумевшего события.

Так был ли совместный парад?

Давате разбираться.

Состоявшееся на следующий день прохождение подразделений Кривошеин описал так:

| В 16:00 я и генерал Гудериан поднялись на невысокую трибуну. За пехотой пошла моторизованная артиллерия, потом танки. На бреющем полёте пронеслось над трибуной десятка два самолётов. Гудериан, показывая на них, пытался перекричать шум моторов: — Немецкие асы! Колоссаль! — кричал он. Я не удержался и тоже крикнул в ответ: |

Фото из интернета. Очень показательно плутовское дьявольское выражение лица стоящего слева от веселящегося Гудариана генерала Морица Фон Викторина.

Очень показательно плутовское дьявольское выражение лица стоящего слева от веселящегося Гудариана генерала Морица Фон Викторина.

Гебельсовская пропаганда по полной выжала за последующие пару лет из этих кадров.

Этими кадрами германская пропаганда дискредитирует Советский Союз в глазах мировой общественности. Эти кадры и сейчас приносят нашим врагам плоды и политические дивиденды. А сколько спекуляций на эту тему на просторах интернета!

Генерал Гудериан так описывает события в своих мемуарах:

В качестве вестника приближения русских прибыл молодой русский офицер на бронеавтомобиле, сообщивший нам о подходе их танковой бригады. Затем мы получили известие о демаркационной линии, установленной министерством иностранных дел, которая, проходя по Бугу, оставляла за русскими крепость Брест; такое решение министерства мы считали невыгодным. Затем было установлено, что район восточнее демаркационной линии должен быть оставлен нами к 22 сентября. Этот срок был настолько коротким, что мы даже не могли эвакуировать наших раненых и подобрать повреждённые танки. По-видимому, к переговорам об установлении демаркационной линии и о прекращении военных действий вообще не был привлечён ни один военный. В день передачи Бреста русским в город прибыл комбриг Кривошеин, танкист, владевший французским языком; поэтому я смог легко с ним объясниться. Все вопросы, оставшиеся неразрешёнными в положениях министерства иностранных дел, были удовлетворительно для обеих сторон разрешены непосредственно с русскими. Мы смогли забрать всё, кроме захваченных у поляков запасов, которые оставались русским, поскольку их невозможно было эвакуировать за столь короткое время. Наше пребывание в Бресте закончилось прощальным парадом и церемонией смены флагов в присутствии комбрига Кривошеина. |

Из письма Алоиза Шефера, майора 10-й моторизованной Баварской пехотной дивизии:

«Милая Хедвиг! Я приветствую тебя и наших детей в тот момент, когда бомбардировщики над нами с рёвом уносятся вперёд, тысячи стальных орудий немецкой артиллерии направлены за Буг на русские большевистские позиции, а пехота и танковые войска ожидают, чтобы высадиться и атаковать Советский Союз.

Это начало битвы, которую я всегда предсказывал и которая рано или поздно должна была произойти. Трагично, что земля, на которую мы сейчас возвращаемся с оружием в руках, уже была в нашем владении в 1939 году, но мы должны были сами передать её большевикам. В Брест-Литовске даже прошёл по этому поводу совместный (!) парад…»

Российский историк Вишлёв считает, что процедура торжественной передачи Бреста не была парадом, как его описывает строевой устав РККА 1938 г., а была «церемониальным выводом немецких войск под наблюдением советских представителей». Этого же мнения придерживается и историк Дюков.

В 2011 году доктор исторических наук Мединский в своей книге «Война. Мифы СССР. 1939–1945» заявил, что парад в Бресте — это «популярный миф» и «его попросту не было», но он «возник благодаря искусному киномонтажу»,

В 1980–1990-х годах в ряде работ приводилась информация о том, что совместные парады РККА и вермахта проходили и в других городах Польши.

Согласно работе российского историка Семиряги (1992), «в Гродно, Бресте, Пинске и в ряде других городов ещё до капитуляции Варшавы состоялись совместные парады (немцы их называли „парадами победы“) с участием войск обеих стран».

Парад в Гродно при этом принимал командующий армейской группой В. И. Чуйков.

После событий под Львовом, когда немецкая и советская армии имели ряд боевых столкновений, а сам отход немцев из-под Львова сопровождался постоянными артиллерийскими перестрелками, «советским и германским частям … вообще старались не давать возможности сближаться на расстояние более половины дневного перехода, то есть 20 км».

Не могло быть парада и в самом Львове, так как «21 сентября 1939 г., в день капитуляции польского гарнизона перед Красной Армией, в городе не было ни одной немецкой части. Они были отведены на 10 км западнее Львова и готовились к отходу на рубеж р. Сан». Олег Вишлёв и Михаил Мельтюхов называют парады в других городах (Пинске, Гродно) мифом.

В результате такого своеобразного «Четвертого раздела Речи Посполитой» наша страна вернула себе свои исконные славянские территории и отодвинула границы потенциального агрессора от своих жизненно важных районов.

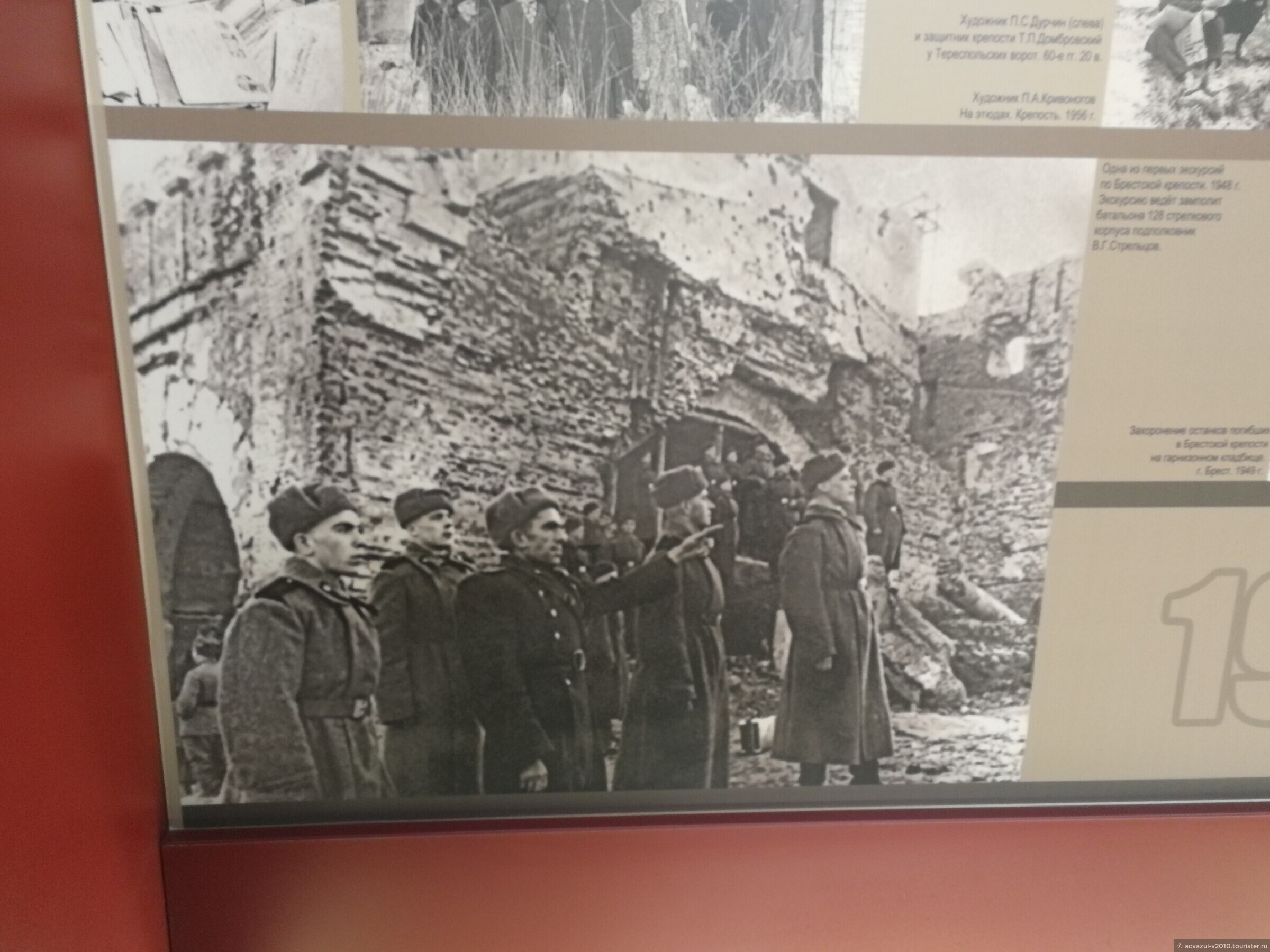

Военные учения после присоединения Бреста к СССР.

Музыканты пограничники, 1940 г.

Недолгая мирная жизнь.

Неполных два года…

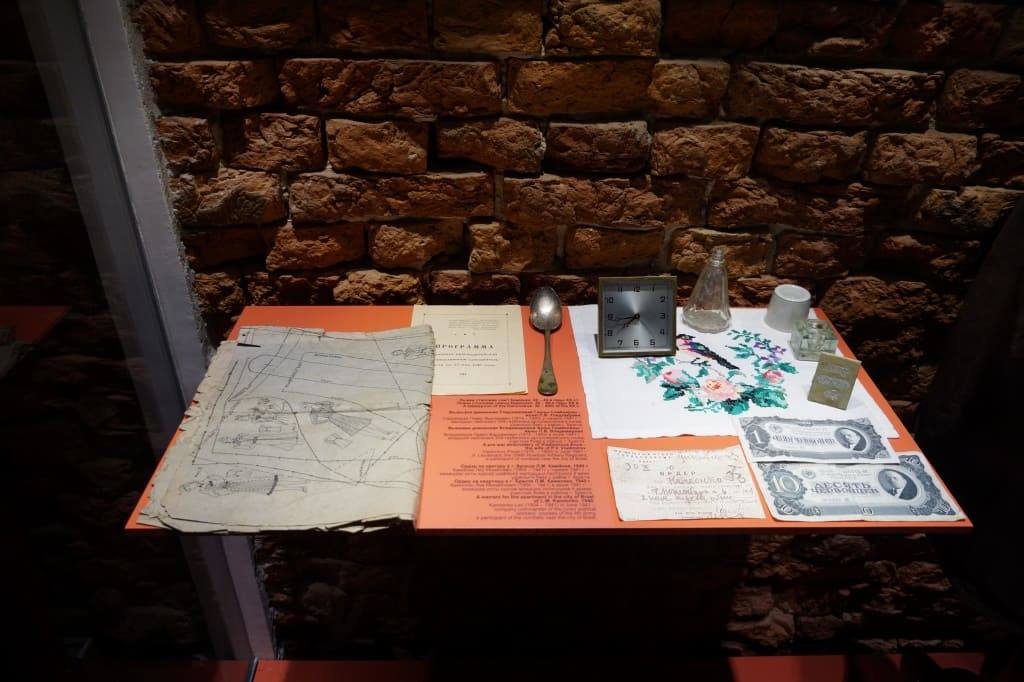

Члены семей командования Брестской крепости перед войной, 1940 г.

Ничего пока не предвещало беды…

Фото 1940 г.

Жена и сын этого командира расстреляны гитлеровцами в 1944 г.

Этот беларусский житель Якубчик перед войной лично задержал 46 нарушителей гос. границы. Он впоследствии замучен фашистами.

Информация о нарушителях границы.

Под Брестом. Участники советско-финской войны 1939—1940 гг.

Футбольная армейская команда разведчиков, 1940 г.

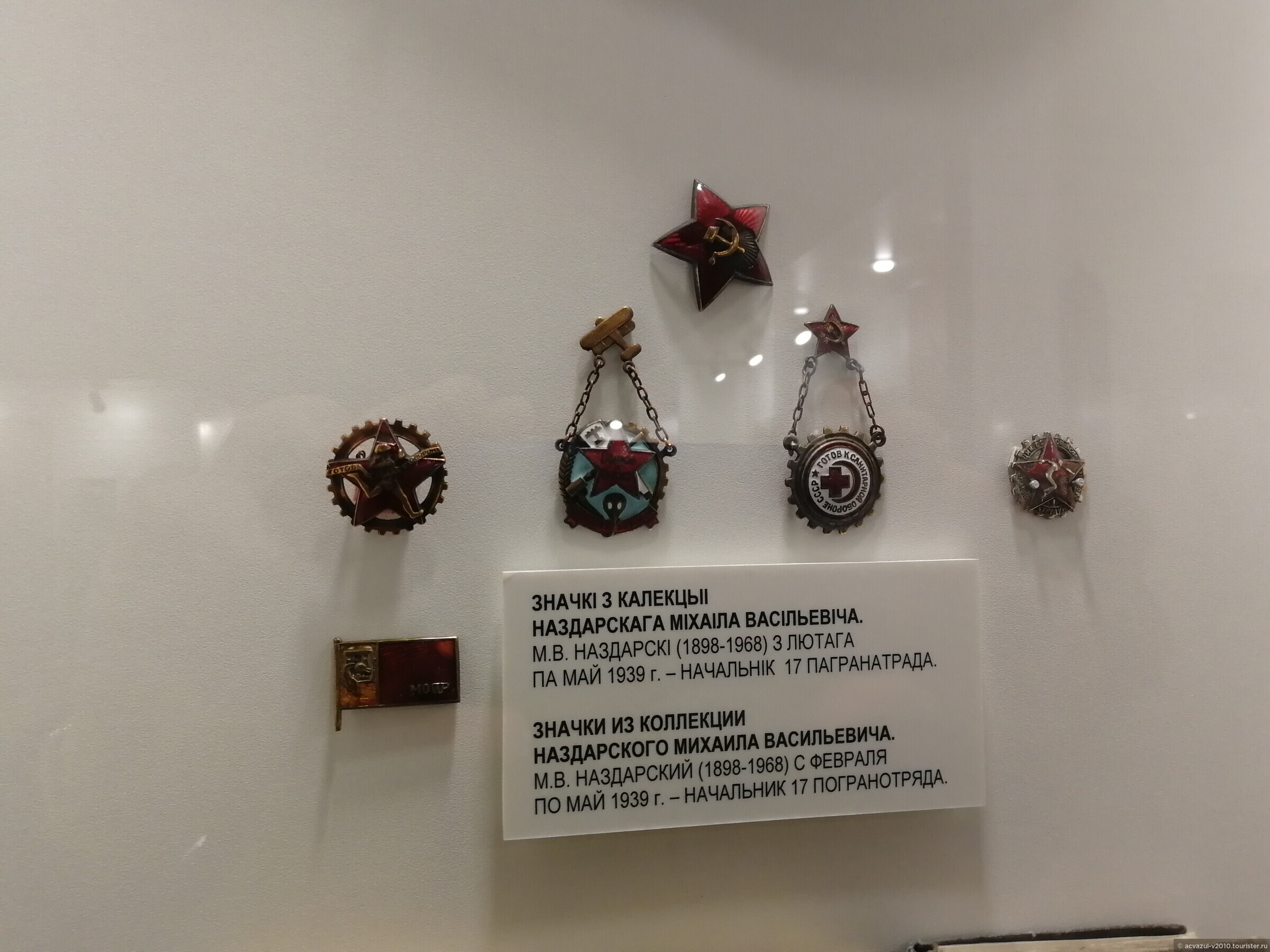

Знаки отличия воинов-спортсменов.

На миске нацарапано: «миска жирная, а пища постная».

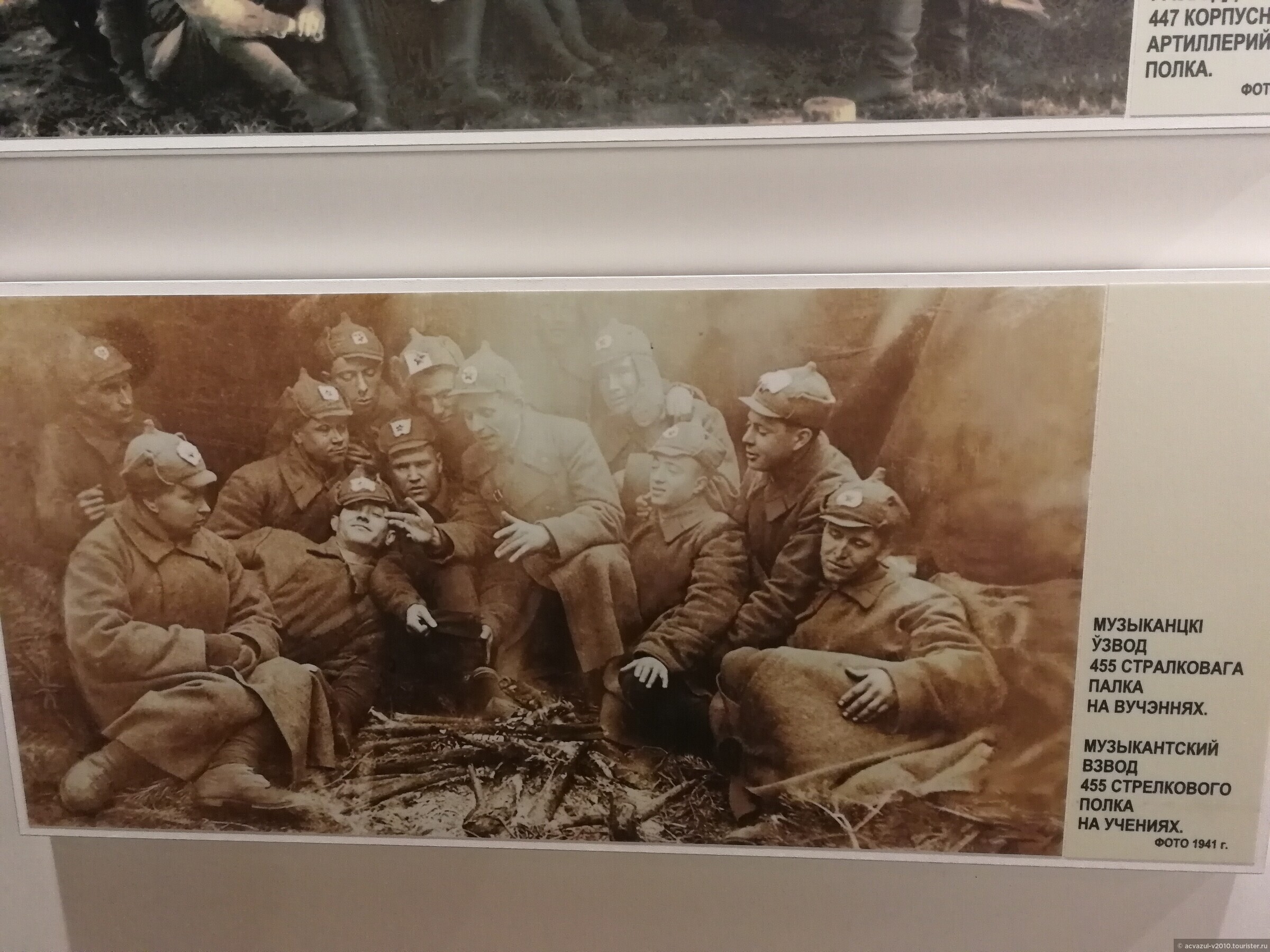

Музыкальный взвод.

Война — войной, а обед по расписанию!

А потом была война…

А между тем сегодняшние новости прямо в тему:

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2 °F%2Fwww.gazeta.ru%2Fpolitics%2Fnews%2F2020%2F01%2F25%2Fn_13957784.shtml&utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2 °F%2Fyandex.ru%2Fnews&brand=news

Это заявление Качинского, младшего брата того самого погибшего в 2010 г. президента.

В подготовке материала использованы сведения из Википедии.

Окончание отзыва о данном музее читайте в третьей части…

«Музей войны — территория мира» • Открываем границу вместе

Музей находится в Брестской крепости в Юго-восточной казарме Цитадели. Экспозиция начала свою работу летом в 2014 году и она считается дополнением Музея обороны.

Музей располагает 8 залами, в каждом из которых имеется в наличии аудио либо видео сопровождение. Благодаря этим технологиям экспозиция считается наиболее продвинутой из всех существующих экспозиций в Беларуси.

Благодаря этим технологиям экспозиция считается наиболее продвинутой из всех существующих экспозиций в Беларуси.

Первый (вступительный) зал получил название «Накануне». В этом зале рассказывается о крепости в довоенное время. Здесь хорошо передана обстановка солдатских казарм, а над головой можно заметить звездное небо. Также в зал включены старые фотографии, солдатские формы. А музыка лишь дополняет всю эту довоенную атмосферу в зале.

Первый зал музея (источник фото Антон Борадочев)

Второй зал называется «Битва» или «Сражение». Этот зал посвящен периоду битвы за Брестскую крепость. Он основывается в основном на воспоминаниях солдат, фотографиях и различных документах. Зал также снабжен звуковым и видео техобслуживанием. Второй зал музея (источник фото Антон Борадочев)

Третий и четвертый зала. Оба зала имеют одно наименование»Испытание». Здесь хорошо представлена трагедия не только советских пленников, но и их семей. В этих залах используются одни из самых интересных музейных объектов для раскрытия темы плена, также зал создан на воспоминаниях очевидцев.

Третий и четвертый залы музея (источник фото Антон Борадочев)

Пятый зал. Судьба защитников Брестской крепости, а также признания их подвига после войны показана в пятом зале, название которого «Признание». Аудиосопровождение позволяет посетителю услышать рассказ одного из свидетелей о начале войны, о крайнем мирном дне.

Пятый зал музея (источник фото Антон Борадочев)

Шестой зал получил название «Эхо войны», и он считается концовкой рассказа предыдущего зала (о признании подвига солдат). Сам зал построен в виде тоннеля, где на полу находится стеклянная витрина с предметами того времени.

Шестой зал музея (источник фото Антон Борадочев)

Седьмой и восьмой залы. Следующие залы оцениваются как отдельная экспозиция. Седьмой зал зал получил название «Наследие», он основан на художественных творениях, раскрывающих образ защитников и полей боев.

Седьмой зал зал получил название «Наследие», он основан на художественных творениях, раскрывающих образ защитников и полей боев.

Восьмой зал «Дорога памяти» посвящен сохранению памяти о Великой Отечественной войне и людях, которых она коснулась. В залах есть ряд мультимедийных инсталляций.

Восьмой зал музея (источник фото Антон Борадочев)

Работа мемориального комплекса по производству выставки «Музей войны – территория мира» была удостоена высокой оценки и успеха на государственном уровне.

Используемые источники:

https://www.brest-fortress.by/ekspozitsii/muzej-vojny-territoriya-mira https://my-travel-diary.by/muzej-vojny-territoriya-mira.html

Сертификат на бесплатное посещение музеев Брестской крепости получат победители фотоконкурса

12 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» объявил фотоконкурс «Музеи Беларуси», приуроченный к Международному дню музеев, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая научно-просветительным отделом учреждения Инна Ковальчук.

Участвовать могут все желающие. Организаторы предлагают поделиться интересными фотографиями, сделанными во время посещения музеев нашей страны. Помимо обязательного указания автора, места и даты съемки приветствуется сопровождение снимков кратким описанием. Работы нужно присылать на адрес электронной почты [email protected] до 14 мая.

Авторы трех лучших снимков получат именной бессрочный сертификат на бесплатное посещение всех музейных экспозиций мемориального комплекса: Музея обороны, филиала «5-й форт», экспозиций «Армейский клуб», «Музей войны — территория мира», «Летопись Брестской крепости», «Оборона Восточного форта». Лучшие фотографии будут представлены на выставке, открытие которой намечено на 21 мая. В этот же день на открытой площадке комплекса планируется провести конкурс чтецов для школьников и студентов.

Само учреждение участвует в конкурсе видеороликов «Шедевры территории Победы», организованном Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 годов как часть международного проекта «Территория Победы». Сотрудники комплекса создали видеоролик об истории портрета защитника Брестской крепости Анатолия Андреенкова. Рисунок гуашью на куске солдатской простыни представлен в первом зале экспозиции «Музей войны — территория мира», который называется «Накануне».

«Портрет был написан в крепости ровно за месяц до войны, 21 мая 1941 года. Анатолий Андреенков успел отправить рисунок однополчанина Виталия Яковлева домой, на Смоленщину. Их судьбы сложились по-разному. Художник погиб в немецком плену в первые месяцы войны. Анатолий Андреенков вышел из окружения, сражался на разных фронтах, дошел до Кенигсберга и умер в 2009 году в возрасте 90 лет», — рассказала Инна Ковальчук.

Проголосовать за ролик брестских музейщиков можно на официальном сайте Музея Победы по 9 мая. Торжественную церемонию награждения победителей планируется провести 11 мая на международном фестивале «Интермузей-2021».

За январь — март мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» посетили более 34 тыс. человек.-0-

«Музей войны — территория Мира»: о сражениях, плене и воле к жизни

Найти новый музей несложно: он расположен напротив Музея обороны Брестской крепости, если пересечь площадь Церемониалов. Вход оформлен проржавевшими металлическими пластинами, которые врезаются друг в друга. Внушительная конструкция символизирует судьбы людей – военнослужащих, их семей и местных жителей, сломленные войной.

«Мы решили показать крепость, начиная с предвоенного времени, и впоследствии сделать акцент на судьбах военнопленных, – пояснила корреспонденту «БГ» заведующая отделом «Музей войны – территория Мира» Елена Грицук. – Поскольку крепость первая приняла удар, понятно, что, помимо погибших, оказалось много людей, которые попали в плен. Эту сторону мы частично осветили в Музее обороны, но широко она не была представлена. Поэтому мы говорим о судьбах конкретных людей, которые прошли через плен, и показываем трагедию личности. Название «Музей войны – территория Мира» отражает эту концепцию. Мы хотели представить не только сражение, но и стремление к Миру».

– Поскольку крепость первая приняла удар, понятно, что, помимо погибших, оказалось много людей, которые попали в плен. Эту сторону мы частично осветили в Музее обороны, но широко она не была представлена. Поэтому мы говорим о судьбах конкретных людей, которые прошли через плен, и показываем трагедию личности. Название «Музей войны – территория Мира» отражает эту концепцию. Мы хотели представить не только сражение, но и стремление к Миру».

По размеру музей почти равен Музею обороны Брестской крепости и размещается в восьми просторных залах. Экспозиция начинается уже на 1-м этаже с надписи «Брестская крепость» на 27 языках. Далее стоят манекены лейтенанта-пехотинца Красной армии, его жены и дочери, которые готовят посетителя к разговору о предвоенной жизни. В первом зале – довоенные фотографии военнослужащих и их семей, письма родственникам, предметы быта, музыкальные инструменты. Например, оригинальная гармонь защитника крепости Федора Рябова.

В центре зала в макете Трехарочных ворот нависает летнее звездное небо, воссозданное таким, каким оно было в ночь с 21 на 22 июня. Встав под навес, можно услышать журчание Западного Буга, кваканье лягушек, пение ночных птиц. Совсем скоро их заглушат звуки войны.

По части технических решений музей впечатляет. Например, во втором зале можно увидеть макет штурмбота – лодки, которую использовала армия вермахта при штурме крепости. Специальная установка может наполнять зал дымом, чтобы посетители представили, в каких условиях проходили сражения.

Но большее впечатление на корреспондента «БГ» произвели не спецэффекты, а воспоминания защитника крепости Ивана Долотова, которые можно прочитать во второй части этого зала. Здесь расположены макеты трех коней. «В крепости было много этих животных, которых в мирное время использовали для нужд армии. Когда война началась, возможности ухаживать за ними не было, они метались по территории, попадали под артиллеристские обстрелы, – рассказала Елена Грицук. – Иван Долотов писал в воспоминаниях: «В первую очередь загорелись пристроенные тут деревянные конюшни. Из пламени вырывались ошалелые лошади с распущенными гривами и вывернутыми белками обезумевших глаз. Они наталкивались на деревья, падали, опять вскакивали и бежали. Протяжное стонущее ржание заглушалось стоном, грохотом взрывов. И не было спасения в охваченном огнем пространстве». Война стала трагедией не только для человека, но и для животного мира».

– Иван Долотов писал в воспоминаниях: «В первую очередь загорелись пристроенные тут деревянные конюшни. Из пламени вырывались ошалелые лошади с распущенными гривами и вывернутыми белками обезумевших глаз. Они наталкивались на деревья, падали, опять вскакивали и бежали. Протяжное стонущее ржание заглушалось стоном, грохотом взрывов. И не было спасения в охваченном огнем пространстве». Война стала трагедией не только для человека, но и для животного мира».

В третий зал можно пройти как напрямую, так и через воспроизведенный капонир Петра Гаврилова, где размещены предметы, найденные при раскопках.

Елена Евгеньевна обратила внимание на фотографии советских пленных и страницу из немецкого журнала «Сигнал» за август 1941-го. «Белые тряпки в их поднятых руках. Последние солдаты Советов покидают крепость, – пишет издание. – Они должны сохранить это положение до тех пор, пока на гласисе их не обезоружат». Такие меры предосторожности предпринимались потому, что часто солдаты показывали белые флаги, но, подходя ближе, стреляли в неприятеля.

Центральный экспонат этой части зала – импровизированный стеклянный вагон. «Людей перевозили в ужасающих условиях, в товарных вагонах. Их грузили огромными партиями и увозили, распределяя в разные лагеря. На манекенах мы видим настоящую одежду военнопленных, – пояснила заведующая музеем. – Например, форму из концлагеря Майданек, шинель с пометкой SU, означавшей «советский военнопленный». Свитер на одном из манекенов принадлежал защитнику Брестской крепости Василию Челобанову, когда он находился в плену».

В расположенных поблизости витринах можно увидеть другой экспонат, принадлежавший тому же человеку, – сборник рецептов, который он переписывал от руки в неволе.

Это поражает. Даже находясь в плену, будучи буквально обезличенными (каждому пленнику вместо имени давался порядковый номер), люди пытались сохранить воспоминания о мирной жизни.

Для того чтобы представить, сколько защитников Брестской крепости и участников боев в районе Бреста прошли через плен, нужно обратиться к интерактивной сенсорной карте. На сегодняшний день на ней обозначены 33 лагеря. Нажав на любой из красных треугольников, можно получить информацию о лагере и о том, кто из защитников крепости там находился.

На сегодняшний день на ней обозначены 33 лагеря. Нажав на любой из красных треугольников, можно получить информацию о лагере и о том, кто из защитников крепости там находился.

Тема военнопленных продолжается и в следующем зале, где располагается макет расстрельной стены. Такая стена стояла в концлагере Дахау недалеко от Мюнхена. «Достоверно известно, что там были убиты пять человек, участвовавших в боях в районе Бреста. Стену использовали, чтобы учить солдат меткости. Люди были просто живыми мишенями. Их приковывали наручниками к деревянным столбам и расстреливали в массовом порядке», – рассказала Елена Грицук. На фоне стены дублируются фотографии защитников крепости, которые погибли в плену.

При входе в следующий зал окунаешься в гул голосов. На специальных установках прокручиваются аудиозаписи свидетелей событий 73-летней давности. Если встать на красный световой луч под установку, можно представить, что воспоминаниями делятся непосредственно с тобой. Здесь звучат голоса военврача третьего ранга Валентины Кокоревой, Лидии и Клима Нестерчуков, детей защитника крепости. Специально для музея записал воспоминания Константин Смирнов, сын Сергея Смирнова – автора знаменитой книги «Брестская крепость».

Последние два зала посвящены памяти, которую предстоит сохранить и донести до следующих поколений. Здесь собраны картины и скульптуры, посвященные Брестской крепости. А в сенсорной книге, которую можно листать взмахом руки, записаны имена всех защитников цитадели. При необходимости можно найти информацию о своих родственниках – участниках войны. Для этого следует обратиться к специальной установке, имеющей выход на сайт «ОБД Мемориал» (объединенный банк данных о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период ВОВ и послевоенный период).

Экспозиция получилась продуманной до мелочей. Конечно, впечатляет техническая сторона. Но корреспондент «БГ» советовала бы обратить пристальное внимание на детали менее яркие, но не менее значимые: открытки, фотографии и письма родным, в которых по-настоящему раскрывается история той войны.

Создание экспозиции спонсировало ОАО «Газпром». Художественное решение разрабатывалось минским художником Юрием Суховым при участии творческой группы сотрудников мемориального комплекса.

«Музей войны – территория Мира» работает с 10.00 до 19.00. Выходной – вторник. Стоимость билета 25 тыс. – для взрослых, 12,5 тыс. – для школьников и студентов.

Оцените статью

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!

Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро

Виртуальные музеи и экскурсии

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ и 3D-ПАНОРАМЫ

Виртуальный тур Музея Победы г. Москва

Музей Победы является составной и одновременно основной частью мемориального комплекса Победы на Поклонной горе в Москве. Музейная часть ансамбля включает в себя залы памяти и славы, художественную галерею, шесть диорам («Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва. Соединение фронтов», «Курская битва», «Форсирование Днепра», «Штурм Берлина»), а также залы исторической экспозиции и зал встреч ветеранов.

Ссылка на виртуальный тур.

Виртуальный тур «Центральный музей Вооруженных Сил. Зал Победы»

Среди экспонатов зала представлены материалы о героических подвигах и мужестве проявленными солдатами Победы в ходе военных операций: полных кавалерах ордена Славы, Героях Советского Союза. В центре зала – священная реликвия нашего народа – Знамя Победы, водруженное в ночь на 1 мая 1945 г. над Рейхстагом в Берлине.

Ссылка на виртуальный тур.

Виртуальный тур «Музей войны — территория мира» Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»

Тур по музею, расположенному в Юго-Восточной казарме Цитадели Брестской крепости. Перед началом Великой Отечественной войны здесь размещались подразделения 84 стрелкового полка. С началом войны казарма стала местом сражений. Тур позволяет посетителю окунуться в обстановку довоенной мирной жизни, почувствовать, что происходило на земле крепости, когда началась война.

Тур позволяет посетителю окунуться в обстановку довоенной мирной жизни, почувствовать, что происходило на земле крепости, когда началась война.

Ссылка на виртуальный тур.

Виртуальный тур «Музей обороны Брестской крепости» Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»

Музей хранит историю героической обороны Брестской крепости – одной из ярких страниц Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Находясь в окружении, испытывая острую нехватку боеприпасов, медикаментов, продовольствия и воды, воины Брестского гарнизона и члены их семей проявили исключительную стойкость и мужество.

Ссылка на виртуальный тур.

Виртуальный тур экспозиции «Летопись Брестской крепости» Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»

В основе экспозиции — трёхмерные панорамы, которые раскрывают ключевые эпизоды из истории Брестской крепости XIX-XX веков., позволяют почувствовать себя участниками исторических событий. Среди них — строительство Брестской крепости, эвакуация в годы Первой мировой войны, подписание Брестского мирного договора 1918 года, начало Второй мировой войны, оборона Брестской крепости в июне 1941 года.

Ссылка на виртуальный тур.

Виртуальный тур по Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда

Виртуальный тур посвящен дню полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистских захватчиков. Благодаря новым технологиям, посетители смогут отправится в необычное путешествие – увидят музейные залы, фотографии, карты, подлинные предметы военного времени. Отделы экспозиции фронтовой тематики посвящены различным этапам битвы за Ленинград, а также Дороге Жизни.

Ссылка на виртуальный тур.

Виртуальный тур на экспозиции «Подвиг народа бессмертен» Музейно-выставочного комплекса г. Лесной

В экспозиции присутствует несколько инсталляций: одна повествует о концлагерях и других зверствах фашистов, другаяи нсталляция — «Ленинградский метроном» — посвящена 70-летию снятия блокады Ленинграда. Центральное место в зале занимает «диорама сражения».

Центральное место в зале занимает «диорама сражения».

Ссылка на виртуальный тур.

Виртуальный тур по музею-панораме «Сталинградская битва»

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» находятся памятники, посвященные самому кровопролитному сражению ХХ века. В музейный комплекс входят семь объектов культурного наследия, среди которых — музей-панорама, построенный на месте высадки в 1942 году 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Александра Родимцева, Мамаев курган — ключевая позиция в обороне Сталинграда, и 85-метровое изваяние «Родина-мать зовет!», ставшее символом Великой Победы.

Ссылка на виртуальный тур.

Виртуальный тур по Мемориальному комплексу «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане

Вы совершите виртуальное путешествие от подножья мемориала до его наивысшей точки – монумента «Родина-мать зовёт», посетите площадь Стоявших насмерть, площадь Героев, площадь Скорби, остановитесь в зале Воинской Славы.

Ссылка на виртуальный тур.

Виртуальный тур Мемориально-исторического музея г. Волгоград

В пяти экспозиционных залах музея около тысячи экспонатов. Представлены фото и личные вещи организаторов и участников обороны Царицына И. В. Сталина, К. Е. Ворошилова, С. М. Буденного, С. К. Тимошенко, Ф. К. Миронова, редкие документы, 75-мм морская пушка, а также пулеметная тачанка и макет броневагона в 2/3 натуральной величины.

Ссылка на виртуальный тур.

Виртуальный тур «Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.»

Здание Диорамы находится на Сапун-горе и входит в мемориальный комплекс, посвященный героической обороне и освобождению Севастополя. Диорама изображает событие второй половины дня 7 мая 1944 г., когда развернулист самые кровопролитные бой за освобождение Севастополя.

Ссылка на виртуальный тур.

Виртуальный тур «Огненная дуга»

Сердце музея и его главный экспонат – самая крупная в Европе диорама «Огненная дуга». Площадь картинного холста диорамы –1 005 кв. м (длина – 67 м, высота – 15 м). Чтобы его расписать, художникам понадобилось целых два года. Здесь трудились баталисты (руководитель – народный художник РСФСР Н. Я. Бут) единственной в стране студии военных художников им. Грекова, их консультировали ветераны-участники сражения.

м (длина – 67 м, высота – 15 м). Чтобы его расписать, художникам понадобилось целых два года. Здесь трудились баталисты (руководитель – народный художник РСФСР Н. Я. Бут) единственной в стране студии военных художников им. Грекова, их консультировали ветераны-участники сражения.

Ссылка на виртуальный тур.

Виртуальный тур по Военно-историческому музею г. Орла

Главная тема — ликвидация «кинжала, направленного в сердце России», в период с 12 июля 1943 по 18 августа 1943. Основу музейной экспозиции составляют подлинные документы, фотографии, материалы прессы, вещи участников освобождения Орловской области.

Ссылка на виртуальный тур.

Виртуальный тур по музею «Форт №5». Калининградский историко-художественный музей

Форт №5 – памятник оборонительного зодчества и военно-исторический мемориальный комплекс. 8 апреля 1945 года во время штурма Кенигсберга форт №5 был взят в ходе многочасового беспрерывного боя. Залогом победы в штурме форта явился массовый героизм советских воинов. 15 человек были удостоены звания героя Советского Союза. Их имена увековечены на мемориальном камне.

Ссылка на виртуальный тур.

Виртуальный тур «Мемориальный кабинет-музей Маршала Советского Союза Г.К. Жукова»

Тематический комплекс «Дома на Знаменке» в хронологическом порядке отражает становление Георгия Жукова как военачальника, полководца, государственного и политического деятеля. Редкие документы и фотоматериалы помогают полнее раскрыть его боевой путь от солдата русской армии до Маршала Советского Союза, осветить заслуги перед Отечеством.

Ссылка на виртуальный тур.

Виртуальный тур по Музею разведчика Николая Ивановича Кузнецова

Музей рассказывает посетителями историю жизни легендарного разведчика Н.И. Кузнецова. В экспозиции гармонично сплетены художественное оформление и артефакты эпохи. Среди экспонатов в музее представлены личные вещи Н. И. Кузнецова, вещи его одноклассников и друзей, бойцов отряда «Победители», а также предметы вооружения и снаряжения, найденные в ходе раскопок. В нескольких залах, соответственно жизненному пути разведчика, представлены и художественно поданы самые яркие моменты его биографии.

В нескольких залах, соответственно жизненному пути разведчика, представлены и художественно поданы самые яркие моменты его биографии.

Ссылка на виртуальный тур.

Виртуальный тур по Музею боевого и трудового подвига г. Саранск

Музей военного и трудового подвига является значительной частью мемориального комплекса «Площадь Победы» города Саранска. В музее 6 залов: «Огненные и фронтовые дороги», «Преемственность поколений», зал славы, зал полководцев, выставочный зал, конференц-зал.

Ссылка на виртуальный тур.

Виртуальный тур в Музей истории и археологии Урала на экспозицию «Урал – фронту»

Здесь собраны лучшие образцы продукции уральских заводов, обмундирование и вооружение советской и немецкой армий, боевые и трудовые награды уральцев. Впервые полностью представлена уникальная коллекция плакатов военного времени на основе работ уральских художников. Посетители экспозиции могут заглянуть в комнату эвакуированной семьи и встретить на перроне «поезд Победы», послушать сводки Совинформбюро, озвученные Юрием Левитаном в Екатеринбурге, и песни военных лет, посмотреть документальные фильмы, созданные на Свердловской киностудии во время войны

Ссылка на виртуальный тур.

Виртуальный тур отдела «Великая Отечественная война 1941-45 гг.» (Арсенал)» Воронежского областного краеведческого музея

В музее представлена стационарная экспозиция о Воронежской области в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.

Ссылка на виртуальный тур.

Видео-гид и виртуальный тур Красногорский филиал Музея Победы

Красногорский филиал – уникальный военно-исторический музей, единственный в России, освещающий темы военного плена и истории антифашистского движения среди иностранных военнопленных в годы Великой Отечественной войны.

Ссылка на виртуальный тур.

Историко-литературный музей «Вася Тёркин»

Все фонды и экспонаты музея передвижной историко-литературный музей «Вася Тёркин» рассказывают не только о литературном герое и его создателях, но и — в более широком контексте — о военных корреспондентах – поэтах и писателях. Отталкиваясь от образа Василия Тёркина, дополненного фотографиями, документами, письмами времён советско-финляндской и ВОВ, предметами военного быта, в первую очередь упоминающиеся в поэме и связанными с работой военных корреспондентов. Так через образ Тёркина можно показать образ солдата – истинного победителя и героя войны.

Отталкиваясь от образа Василия Тёркина, дополненного фотографиями, документами, письмами времён советско-финляндской и ВОВ, предметами военного быта, в первую очередь упоминающиеся в поэме и связанными с работой военных корреспондентов. Так через образ Тёркина можно показать образ солдата – истинного победителя и героя войны.

Ссылка на виртуальный тур.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И ВЫСТАВКИ

Виртуальная экспозиция «История стрелкового и холодного оружия с 1914 г. по 1945 г.» Тульского государственного музея оружия

Уникальная коллекция оружия — подлинные музейные экспонаты в формате 3D. Есть возможность 3D стрельбы и 3D-игра «Разбери и собери оружие».

Ссылка на виртуальный тур.

Виртуальная экспозиция «История стрелкового и холодного оружия с XIV в. до 1914 г.» Тульского государственного музея оружия

Уникальная коллекция оружия — подлинные музейные экспонаты в формате 3D. Есть возможность 3D стрельбы и 3D-игра «Разбери и собери оружие».

Ссылка на виртуальный тур.

Виртуальная выставка «Искусство — оружие Победы» Культурно-выставочного центра «Радуга»

Посвящена героизму художников в годы Великой Отечественной войны. Включает произведения изобразительного искусства художников-фронтовиков и живописцев блокадного Ленинграда, цитаты деятелей искусства, стихотворения. Особенностью являются игровые задания для детей: хронологическая линейка, филворд «Города-герои», игра «Найдите пару», кроссворд, мемори, историческая викторина.

Ссылка на виртуальный тур.

Виртуальная экскурсия «АртеФАКТ Войны», совместный проект Музея современной истории России и МИА «Россия сегодня»

Проект рассказывают о самых интересных экспонатах и судьбах людей, которые прячутся за ними. Это истории об уникальных вещах, которые пережили войну и дошли до наших дней.

Ссылка на виртуальный тур.

Спецпроект Виртуального музея современной истории России «К 70-летию Великой Победы»

На виртуальной выставке представлены 10 раритетных предметов из коллекции музея, посвященных Великой Отечественной войне

Ссылка на виртуальный тур.

Интерактивный урок Виртуального музея современной истории России «Великая Отечественная война 1941—1945 гг.»

Урок истории и интересные фактй о Великой отечественной войне, о ключевых битвах, рассказанный А.И. Молевым, кандидатом филосовских наук, победителем городского конкурса «Учитель года Москвы – 2011»

Ссылка на виртуальный тур.

Интерактивная выставка «Город над вольной Невой»

Выставка посвящена трагическим дням – блокаде Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня. Рисунки Александра Блэка – исторический документ беспощадной честности, не имеющий аналогов в изобразительном искусстве, выдающийся по лаконичности и пронзительности художественного взгляда очевидца.

Ссылка на виртуальный тур.

Видео-гид и виртуальный тур Красногорский филиал Музея Победы

Красногорский филиал – уникальный военно-исторический музей, единственный в России, освещающий темы военного плена и истории антифашистского движения среди иностранных военнопленных в годы Великой Отечественной войны.

Ссылка на виртуальный тур.

«Так начиналась война»

Раздел на официальном сайте Минобороны России, содержащий уникальные архивные документы — бесспорные свидетельства советских военачальников, очевидцев событий 22 июня 1941 года и первых дней Великой Отечественной войны из рассекреченных фондов Центрального архива Минобороны России.

Ссылка на виртуальный тур.

«22 июня, ровно в 4 утра»

Электронный информационный ресурс Минобороны России, посвященный событиям первых дней самой ожесточенной и кровопролитной войны XX столетия – Великой Отечественной.

Ссылка на виртуальный тур.

«Великая Победа советского народа»

Виртуальная выставка, показывающая различные виды изданий, хранящиеся в национальных библиотеках стран СНГ. Выставка подготовлена Российской государственной библиоткой и Библиотечной Ассамблеей Евразии.

Ссылка на виртуальный тур.

«Победители», интерактивная карта

Система поиска по спискам ветеранов Великой Отечественной войны, которая помогает людям находить друг друга. Проект содержит «Мультимедийную карту войны» с воспоминаниями участников и архивными хрониками. Это интерактивная карта, на которой наглядно представлена вся история военных действий Великой Отечественной. Ключевые моменты сопровождаются дополнительной информацией с фотографиями и видеозаписями, а также аудиозаписями воспоминаний ветеранов.

Проект содержит «Мультимедийную карту войны» с воспоминаниями участников и архивными хрониками. Это интерактивная карта, на которой наглядно представлена вся история военных действий Великой Отечественной. Ключевые моменты сопровождаются дополнительной информацией с фотографиями и видеозаписями, а также аудиозаписями воспоминаний ветеранов.

Ссылка на виртуальный тур.

Историко-документальный интернет-проект «СССР и союзники»

Документы Архива МИД России о внешней политике и дипломатии ведущих держав антигитлеровской коалиции». Проект подготовлен Министерством иностранных дел России к празднованию 70-летия Победы. Этот документальный массив (оцифровано около 3900 архивных дел) воссоздает объективную картину становления и развития антигитлеровской коалиции — уникального явления в истории международных отношений XX века, наглядно показывает ключевую роль, которую сыграл Советский Союз в объединении народов мира в борьбе против фашизма.

Ссылка на виртуальный тур.

Мультимедийная подборка «Стальной характер советских соколов»

Подборка документов из фондов Центрального архива Минобороны России, посвящённая военным лётчикам времён Великой Отечественной войны и их крылатым машинам.

Ссылка на виртуальный тур.

Электронный информационный ресурс «Победный май»

Информационный ресурс Министерства обороны Российской Федерации: документы (приказы Верховного Главнокомандующего, Директивы Генштаба и др.), сводки Совинформбюро, фотоальбом, музыка, письма фронтовиков и др.

Ссылка на виртуальный тур.

Электронная выставка «Первый день войны»

Выставка на интернет-портале Минобороны России. Экспозиция содержит коллекцию исторических документов из фондов Центрального архива Минобороны России, посвященных событиям первых дней начала великого противостояния.

Ссылка на виртуальный тур.

Онлайн-выставка работ художников «Фронтовой рисунок»

Это творческий онлайн-проект Управления пресс-службы и информации Министерства обороны и Центрального музея Вооруженных Сил, который раскрывает ранее мало известные стороны военной культуры 1941–1945 гг.

Ссылка на виртуальный тур.

Онлайн-проект «Берлинская операция»

Проект «АиФ», посвященный последним дням войны, штурму Берлина. Много больших и качественных военных фотографий, интерактивная карта боевых действий, активная инфографика — и все подробности о том, как брали Берлин, водружали флаг над Рейхстагом, и как из города убегали нацистские главари.

Ссылка на виртуальный тур.

Виртуальная выставка «Дети и война»

Выставка рассказывает о том, как дети и подростки взяли на себя тяготы тяжелой тыловой работы – они заменили взрослых, призванных в армию, в промышленности и сельском хозяйстве. На выставке представлены документы и фотографии, отображающие жизнь детей во времена войны.

Ссылка на виртуальный тур.

Виртуальная выставка «”Здравствуй, папка! Ты опять мне снился”. Письма ленинградских ребят»

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

Ссылка на виртуальный тур.

Проект «Неизвестный солдат» Государственного исторического музея, г. Москва

В фондах Государственного исторического музея хранится обширная коллекция портретного рисунка времен Великой Отечественной войны. Произведения были выполнены непосредственно на передовой, в партизанских отрядах, госпиталях и иногда становились последним прижизненным изображением человека. Теперь они являются уникальными документами, рассказывающими о подвиге народа. Благодаря надписям, сопровождающим рисунки, удалось установить биографии многих изображенных лиц.

Ссылка на виртуальный тур.

Музей войны — территория мира

Юго-восточная казарма Цитадели расположена на берегу левого рукава реки Мухавец, часть её казематов разрушена и закрыта металлической решёткой, что позволяет сделать осмотр внутренних помещений. В июне 1941 г. здесь размещались подразделения 84 стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии 4-й армии Западного Особого военного округа, с началом Великой Отечественной войны в её стенах велись боевые действия. А в год 70-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков 22 июня 2014 года состоялось официальное открытие экспозиции «Музей войны — территория мира».

В июне 1941 г. здесь размещались подразделения 84 стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии 4-й армии Западного Особого военного округа, с началом Великой Отечественной войны в её стенах велись боевые действия. А в год 70-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков 22 июня 2014 года состоялось официальное открытие экспозиции «Музей войны — территория мира».1. Мемориал является музеем под открытым небом, однако на территории Брестской крепости есть 2 музея. Первый был открыт в 50-х годах прошлого века, а второй, как я уже писал, 2 года назад при помощи компании «Газпром трансгаз Беларусь». Новый музей не дублирует старый, а дополняет его.

2. Экспозиция состоит из 8-ми залов: «Накануне», «Сражение», «Испытание», «Признание», «Эхо войны», «Наследие» и «Дороги памяти». Пересказывать весь состав экспозиции не имеет смысла, это надо видеть своими глазами. Поэтому, просто несколько фото из музея.

3. Место защитника Брестской крепости в казарме.

4.

5.

6. Перевязочный набор военного фельдшера.

7. «Сражение».

8.

9.

10.

11. «Испытание»

12.

13.

14. «Эхо войны». Немецкий нож, вросший в дерево. Найден несколько лет назад на территории Брестской крепости.

15. Расстрельная стена с фотографиями павших.

16. Короче, надеюсь, что заинтересовал. Музей обязателен к посещению, если вы оказались в Брестской крепости. Не пожалеете!

Музей открыт для посетителей:

— 10.00 до 19.00, выходной день – вторник, 1 января.

— Последняя среда месяца – санитарный день.

— В летний период – без выходных.Стоимость посещения и экскурсий, а также более подробная информация по Брестской крепости — http://www.brest-fortress.by

Всё самое оперативное можно смотреть у меня в Facebook, VKontakte и Инстаграм. Не стесняйтесь, добавляйтесь в друзья и подписчики.

Понравился журнал? Добавь в друзья!

«Музей войны – территория мира» в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» в Бресте по адресу Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»

Экспозиция Юго-восточной казармы Цитадели «Музей войны – территория мира»

Юго-восточная казарма Цитадели расположена на берегу левого рукава реки Мухавец, часть её казематов разрушена и закрыта металлической решёткой, что позволяет сделать осмотр внутренних помещений.

В июне 1941 г. размещались подразделения 84 стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии 4-й армии Западного Особого военного округа, с началом Великой Отечественной войны в её стенах велись боевые действия.

В послевоенное время казарму использовали воинские части Брестского гарнизона, с 70-х годов ХХ столетия – под служебные помещения мемориального комплекса.

В 1971 – 1976 гг. с целью реставрации сохранившихся крепостных строений и приспособления под музейную экспозицию, была выполнена реставрация Юго-восточной казармы Цитадели.

28 августа 2012 г. мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» посетил председатель Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллер, который выразил желание оказать спонсорскую помощь мемориалу. Выделенные средства было решено направить на музеефикацию Юго-восточной казармы.

В 2012 – 2013 гг. ОАО «Брестреставрация» были проведены ремонтные работы, в 2013 – 2014 гг. – творческой группой научных сотрудников мемориала – работы по созданию экспозиции «Музей войны – территория мира». Архитектурно-художественное решение экспозиции разработал член Союза художников Республики Беларусь, художник УП «Художественный комбинат» (г. Минск). Ю.Л. Сухов.

В год 70-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, в день начала Великой Отечественной войны и обороны Брестской крепости, День памяти и скорби – 22 июня 2014 года состоялось официальное открытие новой экспозиции.

Экспозиционные залы площадью 948 м2 находятся на 2 этаже казармы:

1 зал «Накануне»

2 зал «Сражение»

3-4 залы «Испытание»

5 зал « Признание»

6 зал «Эхо войны»

7 зал «Наследие»

8 зал «Дороги памяти»

Экспозиция «Музей войны – территория мира» тематически является продолжением существующего Музея обороны Брестской крепости (открыт 8 ноября 1956 г. ), призвана проследить образ Брестской крепости и связанных с ней персоналий на дорогах войны и послевоенного признания. Представлены реликвии фондовых коллекций мемориала, образно-скульптурные инсталляции, современные информационные технологии.

), призвана проследить образ Брестской крепости и связанных с ней персоналий на дорогах войны и послевоенного признания. Представлены реликвии фондовых коллекций мемориала, образно-скульптурные инсталляции, современные информационные технологии.

В 2012–2013гг. благодаря спонсорской помощи Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в лице заместителя Председателя Правления С.А. Васильева, был осуществлён ремонт правого крыла Юго-восточной казармы. В феврале 2015 г. открыт выставочный зал

Четырнадцать точек | Национальный музей и мемориал Первой мировой войны

* / ]]]]>]]>В своем военном обращении к Конгрессу 2 апреля 1917 года президент Вудро Вильсон говорил о необходимости вступления Соединенных Штатов в войну отчасти для того, чтобы «сделать мир безопасным для демократии». Почти год спустя это мнение оставалось сильным, о чем он выразился в речи перед Конгрессом 8 января 1918 года, где он представил свои «Четырнадцать пунктов».

Разработанные в качестве руководства для восстановления послевоенного мира, пункты включали идеи Вильсона относительно проведения внешней политики нациями, включая свободу морей и свободную торговлю, а также концепцию национального самоопределения, с достижением этого путем демонтажа европейских империй и создание новых государств.Однако наиболее важным был пункт 14, который призывал к «всеобщему объединению наций», которое предлагало бы «взаимные гарантии политической независимости и территориальной целостности как великим, так и малым нациям». Когда Вильсон уехал в Париж в декабре 1918 года, он решил, что Четырнадцать пунктов и его Лига Наций (так называлась ассоциация наций) должны быть включены в мирные соглашения.

Четырнадцать очков Уилсона

Брошюра с перечислением Четырнадцати пунктов Уилсона (Щелкните изображение, чтобы увеличить.)

Суммарные баллы

1. Открытая дипломатия без секретных договоров

2. Экономическая свободная торговля на море во время войны и мира

Экономическая свободная торговля на море во время войны и мира

3. Равные торговые условия

4. Уменьшение вооружений между всеми странами

5. Урегулирование колониальных притязаний

6. Эвакуация всех центральных держав из России и предоставление ей возможности определить свою независимость

7. Бельгия должна быть эвакуирована и восстановлена

8. Возвращение региона Эльзас-Лотарингия и всех французских территорий

9. Изменить границы Италии

10. Австро-Венгрия получит возможность самоопределения

11. Переопределить границы Балканского региона, создав Румынию, Сербию и Черногорию

12. Создание Турецкое государство с гарантированной свободной торговлей в Дарданеллах

13. Создание независимого польского государства

14. Создание Лиги Наций

Настаивание президента Вильсона на включении Лиги Наций в Версальский договор (соглашение с Германией) вынудило его пойти на компромисс с лидерами союзников по другим вопросам. Японии, например, была предоставлена власть над бывшей германской территорией в Китае, а самоопределение — идея, которую подхватили те, кто жил под имперским правлением во всей Азии и Африке, — применялась только к Европе. После подписания Версальского договора Вильсон вернулся в Соединенные Штаты и представил его Сенату.

Вудро Вильсон инспектирует войска в Лондоне по пути в Париж.

Хотя многие американцы поддержали договор, президент встретил сопротивление в Сенате, отчасти из-за опасений, что вступление в Лигу Наций вынудит США вмешаться в европейские дела. Около дюжины республиканских «непримиримых» отказались поддержать его открыто, в то время как другие сенаторы-республиканцы во главе с Генри Кэботом Лоджем из Массачусетса настаивали на поправках, которые сохранят суверенитет США и право Конгресса объявлять войну.Придя к компромиссу в Париже, Вильсон отказался идти на компромисс дома и поделился своими чувствами с американским народом, надеясь, что он сможет повлиять на голоса сенаторов. К сожалению, во время турне президент перенес изнурительный инсульт.

К сожалению, во время турне президент перенес изнурительный инсульт.

Утрата президентского лидерства в сочетании с продолжающимся отказом обеих сторон идти на компромисс привела к тому, что Сенат отклонил Версальский договор и, следовательно, Лигу Наций. Однако, несмотря на отсутствие участия США, Лига Наций работала над урегулированием и смягчением конфликтов в 1920-х и 1930-х годах.Хотя не всегда успешно и, в конечном счете, неспособная предотвратить вторую мировую войну, Лига послужила основой для Организации Объединенных Наций, международной организации, которая существует и по сей день.

Возвращение в Парижская мирная конференция

CMHR работает с Канадским военным музеем, чтобы представить «Мир» в качестве первой временной выставки

Виннипег — 7 августа 2014 г. —Эта передвижная выставка, разработанная Канадским военным музеем в Оттаве, исследует пути, которыми пользуются канадцы. определили, установили и сохранили мир дома и во всем мире.Мир исследуется на трех уровнях: как мы ведем переговоры, чтобы добиться и защитить его; как мы организуем и демонстрируем, чтобы требовать этого; а иногда и то, как мы боремся за это.

«Это сотрудничество между Канадским музеем прав человека и Канадским военным музеем поможет высветить важный аспект истории и самобытности нашей страны», — сказала достопочтенная Шелли Гловер, министр канадского наследия и официальных языков, во время пресс-конференции в CMHR сегодня. «Разнообразие решений и действий канадцев во имя мира помогло сформировать эту страну.Я приветствую эту прекрасную инициативу, которая поможет обеспечить канадцам доступ к нашему богатому наследию сегодня и в будущем ».

Полная выставка была представлена в Канадском военном музее с мая 2013 года по январь 2014 года. Канадский музей иммиграции на Пирсе 21 в Галифаксе в настоящее время принимает компоненты выставки до 19 октября 2014 г. CMHR представит передвижную выставку, когда она откроется в сентябре. Более подробную информацию можно найти в прилагаемом справочном документе.

Более подробную информацию можно найти в прилагаемом справочном документе.

«Мы приветствуем эту возможность работать с другим национальным музеем, чтобы помочь рассказать богатую и разнообразную историю прав человека в нашей стране», — сказал президент и генеральный директор CMHR Стюарт Мюррей. << Мир и права человека зависят друг от друга. Когда после Второй мировой войны был разработан Устав Организации Объединенных Наций, уважение прав человека было определено как ключевой путь к миру во всем мире. Стремление к миру и соблюдению прав человека требует от нас делать выбор, действовать и выполнять наши обязанности друг перед другом как человеческие существа.Это делает «Мир - Выставка» прекрасным дополнением к нашему собственному исследованию прав человека. "

Марк О’Нил, президент и генеральный директор Канадского исторического музея, федеральной корпорации Crown, которая управляет Канадским военным музеем, сказал, что выставка предоставляет уникальную возможность посетителям музея познакомиться с историями канадцев в разнообразных, а иногда и противоречащих друг другу. роли в поисках мира.

«Эта выставка призвана показать, что мир — это не просто противоположность войне — она гораздо сложнее», — сказал он на пресс-конференции.«Канадцы представлены как комбатанты, миротворцы, активисты, дипломаты, гуманитарии и многие другие. Мы очень рады, что выставка Военного музея будет представлена на открытии нового национального музея Канады».

Галерея «Выражения» щедро поддерживается Фондом Ричардсона и семьей Ричардсон.

Канадский музей прав человека — первый в мире музей, посвященный исключительно развитию, празднованию и будущему прав человека.Это первый национальный музей в Канаде, построенный за пределами столичного региона. Используя мультимедийные технологии и другие инновационные подходы, музей будет создавать вдохновляющие встречи с правами человека, подходящие для всех возрастов, в уникальном для посетителей опыте.

Канадский военный музей — канадский национальный музей военной истории. Его миссия — способствовать пониманию обществом военной истории Канады в ее личном, национальном и международном измерениях.Ответственность за его работу несет Канадский исторический музей, федеральная корпорация Crown, которая управляет в общей сложности пятью национальными музеями.

Backgrounder

Peace — The Exhibition

, передвижная выставка, разработанная Канадским военным музеем (куратор — д-р Амбер Ллойдлангстон), ярко иллюстрирует разнообразие канадских решений и действий в интересах мира, а также то, как эти действия помогли сформировать Канаду история.

Он разделен на три темы , каждая из которых представлена историческими эпизодами:

Переговоры

В этом разделе исследуется ключевая роль, которую сыграл канадец Лестер Б.Пирсона в разрешении Суэцкого кризиса 1956 года путем переговоров и создания первых Чрезвычайных вооруженных сил Организации Объединенных Наций, в состав которых входили канадские миротворцы. Посетители также узнают о горячих национальных дебатах по поводу реакции Канады на Суэцкий кризис.

Организуйте

Канадцы по-разному отреагировали на глобальную проблему жизни с ядерным оружием. В этом разделе посетители изучают эти реакции через рассказы о ключевых ядерных событиях, таких как протесты против разоружения, «Дифенбункер» и испытания американских крылатых ракет в Канаде.

Интервью:

В этом разделе документируется вмешательство Канады в Афганистан, включая ее боевую роль, работу по содействию развитию и восстановлению государственных структур, а также роль отдельных лиц и неправительственных организаций в помощи афганскому народу.

Личные истории:

Посетители выставки столкнутся с множеством историй отдельных лиц, семей и групп, связанных с тремя вышеперечисленными эпизодами, включая антиядерного активиста Сэцуко Турлоу, пережившего бомбардировку Хиросимы, который позже переехал в Канаду и в конечном итоге был награждена Орденом Канады за свою работу против ядерного оружия; Генерал Э. Л.М. Бернс, канадец, который был первым командующим первых миротворческих сил ООН; и «Скейтистан», международная благотворительная организация при поддержке и участии Канады, которая использует скейтбординг для установления связи и обучения афганской молодежи, особенно маргинализированных уличных детей.

Л.М. Бернс, канадец, который был первым командующим первых миротворческих сил ООН; и «Скейтистан», международная благотворительная организация при поддержке и участии Канады, которая использует скейтбординг для установления связи и обучения афганской молодежи, особенно маргинализированных уличных детей.

Мир — выставка будет открыта для всеобщего обозрения в галерее «Выражения» Канадского музея прав человека, когда она откроется в сентябре 2014 года.

Аллея мира в военном музее

В этом году 11 апреля участники Школы мира провели миротворческий проект «Аллея мира».Они посадили десять рябин на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

11 апреля 1945 года американские войска освободили один из крупнейших нацистских лагерей — Бухенвальд. Когда пленные получают известие о приближении американских войск, они поднимают восстание, что ускорило их освобождение. С этой даты 11 апреля стал Международным днем освобождения узников фашистских лагерей. Сейчас этот день отмечают во многих странах.

В этом году 11 апреля участники Школы мира провели миротворческий проект «Аллея мира». Они посадили десять рябин на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. В проекте приняли участие ученики и учителя из 11 школ, а также 2 волонтера из Швейцарии.

Музей подготовил презентацию уникальной истории группы советских военнопленных, сбежавших из немецкого лагеря. История поразила слушателей своим трагическим концом. Через месяц после побега шесть из десяти бывших заключенных погибли во время штурма реки Одер в Германии.

После презентации все участники вместе со своими новыми друзьями из Швейцарии начали сажать деревья. Для многих детей это был первый опыт посадки деревьев. Все работали вместе, помогая друг другу. Мальчики копали ямы, а девочки поливали посаженные деревья.

В свете последних новостей об ухудшении ситуации на востоке Украины, дети искренне хотели насаждать новую жизнь, посадить дерево как символ мира. Дети сами собирали макулатуру на переработку, чтобы собрать достаточно средств на покупку саженцев.

Дети сами собирали макулатуру на переработку, чтобы собрать достаточно средств на покупку саженцев.

Пусть эта Аллея Мира станет символом памяти погибших, защищая мир! Пусть это вдохновит всех, кто посещает Мемориальный комплекс, сохранить мирное будущее для нынешнего и будущих поколений!

«Мы будем помнить их» Память и поминовение в военных музеях

Whitmarsh «Они не состарятся,

Как мы, оставшиеся, стареем:

Возраст не утомит их,

Ни годы не осудят.

При заходе солнца

А утром

Мы их вспомним ».

— Лоуренс Биньон (1869-1943)

Введение

Музеи играют важную роль в памятных мероприятиях. Их дисплеи придают легитимность конкретным интерпретация истории и значение атрибута к конкретным событиям (Noakes 1997). Эта диссертация стремится рассмотреть степень, в которой музеи войны выступать в качестве памятника тем, кто был убит или служил в войне. Кого именно они поминают и почему они используют памятный подход к интерпретации? В военных музеях используются устаревшие памятные образы и повествования о славе и жертве, которые больше не принимаются обществом?

Памятный аспект военных музеев напрямую влияет на их стиль интерпретации, особенно в отношении ряда связанных, но различных тем.Поминовение может быть сосредоточено на отдельных лицах или может больше сосредоточиться на группе, будь то нация или конкретная воинская часть. Военные музеи часто обвиняется в дезинфекции или приукрашивании войны, например через их изображение «героев» и их изображение смерти. Музейная интерпретация технологий может также сыграть роль в создании очищенной версии прошлое, и его изображение бывших врагов может укрепить отношение военного времени, оба из которых являются частью традиционные образцы поминовения.

Два музея, рассматриваемые в данном исследовании, являются

Главный музей Имперского военного музея в Ламбете

Дорога, Лондон и музей полей Фландрии

в Ипре, Бельгия (далее IWM и IFF соответственно). Организационные различия между этими

два музея делают их удобными для сравнения.

IWM — это национальный военный музей, охватывающий двадцатые годы прошлого века.

конфликты века с участием Великобритании и

Содружество. Напротив, IFF значительно

меньше, и фокусируется на его непосредственной близости и

гораздо более узкий период времени (1914-1918 гг.).

Организационные различия между этими

два музея делают их удобными для сравнения.

IWM — это национальный военный музей, охватывающий двадцатые годы прошлого века.

конфликты века с участием Великобритании и

Содружество. Напротив, IFF значительно

меньше, и фокусируется на его непосредственной близости и

гораздо более узкий период времени (1914-1918 гг.).

Это исследование основано на литературе по музеологии, обществознание, история и другие дисциплины. Поскольку Я знаю, что написаны только две основные книги. в последние десятилетия о военных музеях в целом (Кавана 1994; Туэйтс 1996). Оба в первую очередь освещать институциональную историю, не анализируя интерпретацию в деталях.

Издано множество книг о войне. мемориалы и ознаменование войны (например, Mosse 1990; Грегори 1994; Зима 1995 года; King 1998, чтобы назвать некоторые из наиболее аналитических исследования).Они включают анализ использованных изображений в мемориалах, рассмотрение процессов через какие мемориалы были созданы, в каких целях они были созданы, чтобы служить, и смысл, который они впоследствии были даны.

Музеи и мемориалы Холокоста являются родственными тема (Молодой 1993). Исследования памяти жертв Холокоста актуальны не только потому, что такие памятники также поминают массовую смерть и травматические событиях, но в связи с положением Холокоста в воспоминания о войне двадцатого века.В более общем плане о репрезентация Холокоста (Huyssen 1995; Bartov 1996; Hayes 1999).

Другие исследования изучали вопросы памяти и поминовение в общественных традициях, музеях, литературе, кино, популярная культура и так далее (Evans 1997; Winter 1999a; Сорок 1999 г.).

В музейных кругах растет осведомленность

что музеи — это площадки для оспаривания власти и определения

личности членов общества. В

Спектр литературы по этой теме значительный, но

работы по музейной интерпретации и спорным

выставки в музеях были особенно полезны

(Макдональд 1996; Линенталь 1996; Хендерсон 1997).

Место действия: война, память, память и музеи

Война — спорная тема не только из-за смерть, разрушение и страдания. объем памяти войны часто составляет часть самооценки нации. Критическое отношение к прошлым войнам может поэтому вызывают обвинения в непатриотичности. Война — это событие, которое, естественно, имеет тенденцию к радикальному изменил жизни людей, которые пострадали им, будь то гражданские лица или члены вооруженных силы.Тем не менее, солдатам, возможно, понравились части их службы, например опыт товарищества, и гордимся личными и юнит-возможностями (Эллис 1990). Некоторые люди могут даже иметь наслаждался опытом убийства (Bourke 1999). В как на групповом, так и на индивидуальном уровне война может производить огромный спектр эмоциональных откликов: «печаль, жертва, стыд, боль, гордость, страдание, победа, потеря и подлинное заблуждение относительно патриотизма и нации » (Хасс 1998).