Каспийское море 🌟 Полезная информация

Каспийское море – это уникальная экологическая система. Оно является крупнейшим озером на планете Земля. Многообразная биосфера, красивая природа и богатство природных ресурсов делают его привлекательным во всех аспектах.

Вид сверху на Каспийское море

Каспийское море: описание, фото и видео

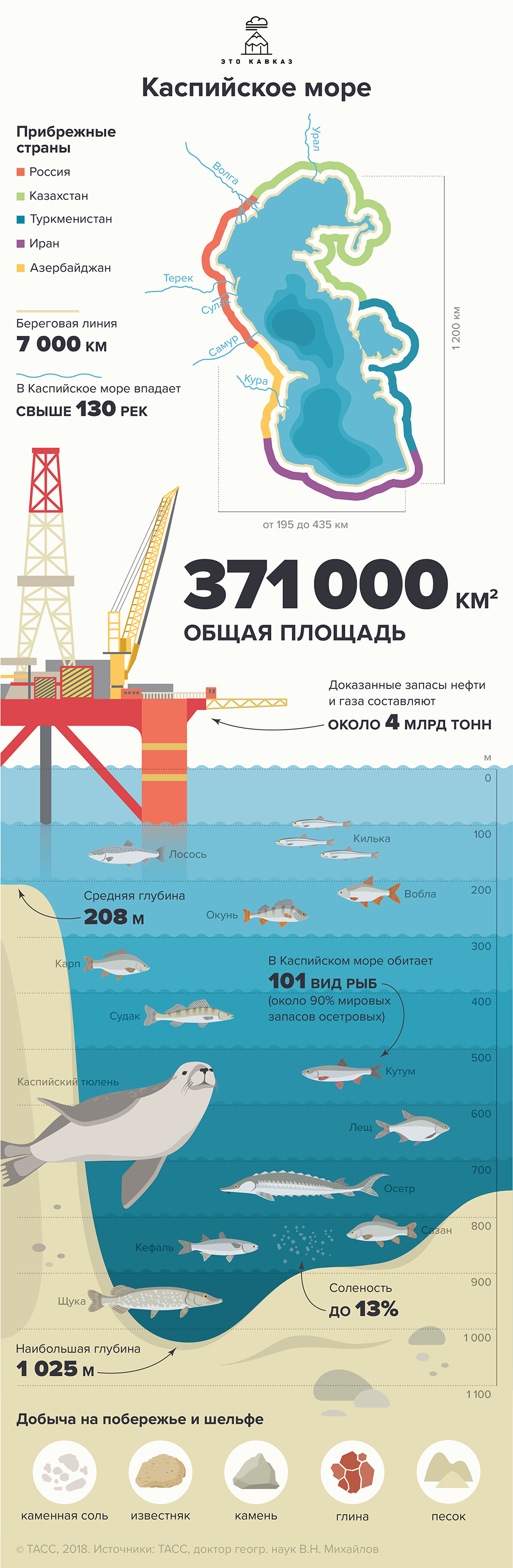

Многие задаются вопросом, какова площадь Каспийского моря. На данный вопрос достаточно сложно дать ответ, так как данный параметр меняется в зависимости от сезонности. Например, когда уровень водной поверхности находится на отметке 27 метров, то водоем занимает площадь в 370 тысяч квадратных километров. Это практически 45 процентов от объема пресноводных озер на Земле.

Каспий также имеет неоднородную глубину. На севере максимальная глубина Каспийского моря лишь около 25 метров, а средний показатель – в пределах 4 метров. Южный регион, наоборот, очень глубокий – 1025 километров. Это третий показатель в мире среди озер, после Танганьики и Байкала. Точные причины подобных колебаний в Каспийском море ученые пока назвать не могут. Среди наиболее вероятных версий – изменение климата и земной коры в регионе.

Каспийское море — Азербайджан (Баку)

Поскольку озеро является не только индустриальным водоемом, но и рекреационным, то температура воды в Каспийском море также вызывает большой интерес. Зимой на озере наблюдаются значительные перепады температуры. С южной стороны она удерживается на отметке в 11 градусов, а в северной может опускаться до 0,5 и ниже. Иногда в этом регионе можно наблюдать оледенение.

В летний период, который продолжается здесь с начала июня по середину сентября, температура примерно одинаковая по всему водоему. В верхних пластах средние показатели удерживаются в пределах 26-27 градусов, а на мелководье водоем может нагреваться и до 32. Вода слабосоленая, но насыщенность зависит от регионального фактора и может меняться. Самая большая концентрация на западе и юге, а в северной части, благодаря пресноводным рекам, она наименьшая. Переменчив и местный климат.

Озеро находится сразу в трех климатических поясах:

- континентальном;

- умеренном;

- субтропическом.

Лето в регионе достаточно жаркое. Столбик термометра может достигать до 44 градусов по Цельсию. Зимой на юге эти показатели колеблются до +10, а на севере – до -10. Каспийское море на карте имеет вполне ровные берега, но по факту, его границы очень изрезаны устьями рек, полуостровами и проливами. Протяженность побережья с учетом островов – 7 тысяч километров. На севере побережье низменное, и на нем распространена болотистая местность, вызванная протоками. На востоке распространены известняки, перетекающие в полупустыни.

На территории озера расположено примерно 50 островов. Самые большие из них:

- Тюлений;

- Беюк-Зиря;

- Чечень;

- Огурчинский;

- Ашур-Ада.

Среди многочисленных заливов можно отметить Кара-Богаз-Гол. До конца позапрошлого века он был своего рода лагуной, но в 1980 году здесь началось строительство плотины, из-за этого количество воды, поступающее в озеро, снизилось. На сегодня пролив удалось восстановить.

Закат на Каспийском море

Какие реки впадают в Каспийское море? Озеро питает большое количество рек, самые крупные из которых:

Ежегодно они приносят в озеро сотни кубометров пресной воды.

Регион активно осваивается в течение многих столетий. Сегодня на Каспийском море функционируют крупные порты, связывающие торговые пути. Из российских самыми важными являются Астрахань и Махачкала. В акватории Каспия также ведется нефтедобыча. По оценкам экспертов, нефтяные ресурсы региона составляют около 10 миллиардов тонн. Также здесь имеются запасы газа.

Каспийское озеро является отличным местом для отдыха. Местные пляжи поражают всех, кто сюда приезжает. Качество отдыха на Каспийском море ничем не уступает Черному морю. Приятный климат, комфортные пляжи и свежий воздух – все это Каспий готов подарить туристам. Тех, кто решает посетить Каспийское море, цены на отдых способны приятно удивить. За небольшую стоимость можно получить высококачественный сервис.

Среди городов, которые пользуются популярностью, можно выделить следующие курорты Каспийского моря:

- Махачкалу;

- Каспийск;

- Астрахань;

- Лагань;

- Дербент;

- Дагестанские огни.

Дербент очень привлекателен с исторической точки зрения. Астрахань позволяет насладиться активным отдыхом и рыбалкой, а Махачкала привлекает комфортными и обустроенными пляжами. Отдых на Каспийском море в России позволяет восстановить здоровье и расслабиться от городской суеты. Среди зарубежных курортов наибольшей популярностью пользуются Баку (Азербайджан), Аваза (Туркменистан) и Актау.

Каспийское море на карте

Где находится каспийское море? Оно раскинулось на материке Евразия. Интересно то, что его восточный берег размещается на территории Азии, а западный – в Европе. Условно море разделяется на несколько частей:

- Северный Каспий;

- Южный Каспий;

- Средний Каспий.

Из них, только Северный Каспий является морским шельфом. Он содержит всего 1 процент общего объема воды и заканчивается у острова Чечень, расположенного недалеко от Кизлярского залива.

Какие страны омывает Каспийское море? На берегу озера расположено 5 государств:

- Азербайджан;

- Иран;

- Туркмения;

- Казахстан;

- Россия.

Наибольшая береговая линия пролегает по территории Казахстана, на втором месте, по этому показателю, располагается Россия. Берег Азербайджана имеет наименьшую протяженность, но именно ему принадлежит самый большой порт – Баку.

На побережье соленого водоема также имеются и другие крупные поселения:

- Энзели (Иран) – 111 тысяч человек;

- Актау (Казахстан) – 178 тысяч человек;

- Атырау (Россия) – 183 тысячи человек

К приморским городам Каспия еще относится и Астрахань, хотя город находится в 69 километрах от побережья. Среди остальных российских городов на берегу моря можно отметить Махачкалу, Дербент и Каспийск.

Каспийское море или озеро?

Каспийское море – это географический объект, суть которого не совсем коррелируется с его названием.

Почему Каспийское море считается озером? Каспийское море является бессточным и закрытым водоемом. Он принимает воду от рек, не имеет связи с океанами и другими морями. Вода здесь хоть и соленая, но этот показатель значительно ниже, чем у других морей. На Каспийское море не действуют международные морские законы.

С другой стороны, Каспий имеет достаточно большие размеры, отличающиеся от традиционных представлениях об озерах. Даже Байкал, а тем более озеро Рица, уступают ему по площади. В мире больше нет других озер, чье побережье одновременно принадлежит пяти государствам. Структура дна также очень похожа на океанический тип. С большой долей вероятности, воды Каспийского моря много столетий назад впадали в Средиземное море, но из-за пересыхания и тектонических процессов, они были разделены.

Акватория Каспия богата на острова, размеры которых, даже по международным стандартам, достаточно большие.

Природа Каспийского моря

Одна из самых интересных загадок Каспия – проживание на территории озера популяции тюленей, которые являются мелкой разновидностью тех, что обитают в холодных северных водах. Однако появление их на побережье, как минимум говорит о том, что здешние места начинают восстанавливаться в экологическом плане после негативных последствий добычи нефти.

Растительный и животный мир Каспийского моря весьма разнообразен. Подводная экосистема может похвастаться большим количеством ракообразных, моллюсками, бычками, сельдью и килькой. Многие разновидности являются эндемиками, то есть они проживают только в этом регионе и нигде больше.

В водах озера также проживают пресноводные виды. Они смогли приспособиться к соленой воде. Это в первую очередь карповые и окуневые рыбы. На закате ледникового периода сюда проникли арктические рыбы и беспозвоночные. В 40-вые года прошлого века воды Каспия намеренно были заселены кефалью, нереисом и аброй, являющиеся кормовой базой для осетровых.

-

- Что посмотреть на Каспийском море

-

- Отдых на Каспийском море

-

- Каспийское море отдых с детьми

В окрестностях Каспийского моря работают рыбоперерабатывающие заводы, а также обустроены очистительные станции, предназначенные для обеспечения циклов оборота воды. Также ведутся планомерные работы по разведению многих разновидностей подводных обителей, имеющих промышленную ценность. Регион представляет большой интерес для рыболовного туризма. В особенности популярен данный отдых в Астраханской области на Каспийском море.

Флора озера представлена более 700 видами растений. Некоторые из них растут на суше, другие – в воде. Фитопланктон Каспийского моря состоит, как из морских, так и пресноводных водорослей. По приблизительным подсчетам, в водоеме обитают около 440 разновидностей водорослей.

Исторические факты

Каспийское побережье когда-то было домом для древней цивилизации, которая впоследствии исчезла. Бытует мнение, что в окрестностях Дагестана, воды скрывают от человеческих глаз Итиль – столичный град Хазарского каганата, полностью исчезнувшую в 12 веке. В Дербенте до сих стоит стена от древнего поселения, уходящая на 300-метровую глубину. Для каких целей она была сооружена и кто ее построил – загадка.

Еще одна интересная особенность Каспийского моря– цитадель Сабаиль, расположенная под водой в Бакинской бухте. Строение было затоплено в ходе землетрясения, случившегося в 1306 году. В 1723 году верхняя часть самой высокой башни стала видна над водной гладью – это стало следствием понижения уровня воды. Сегодня крепость снова скрыта в глуби Каспия, хотя в солнечную погоду ее можно разглядеть в толще воды.

Территория Каспийского моря была «яблоком раздора» между прилегающими странами. Споры за распределение владений и ресурсов озера велись на протяжении 22 лет. В 2018 году страны наконец-то пришли к общему знаменателю. 12 августа была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. До это в правовом поле регулирование осуществлялось на основе советско-иранских договоренностей, определяющих Каспий как закрытый водоем, а каждое приграничное государство имело независимое право на 10-мильную зону. Остальная часть озера разделялась поровну.

Как разделили каспийское море? Новое соглашение закрепляет за каждым государство 15 миль территориальных вод. Также дно Каспийского моря делиться на сектора, как это происходит с морями, а суверенность водной толщи устанавливается по принципу озера.

На текущий день Каспийское море является экономически важным регионом. Без него невозможно представить Евразию, в том числе, и Россию. Каспийское море должен посетить каждый, а охрана водоема должна осуществляться на государственном уровне. Лишь совместными усилиями можно сохранить эту природную жемчужину.

Десять загадок Каспийского моря — Это Кавказ

12 августа в казахстанском Актау состоится саммит прикаспийских государств. Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан и Туркменистан должны подписать конвенцию о правовом статусе Каспия и поделить его ресурсы между собой. Нефть, газ и рыба много лет остаются предметом международных споров. Но помимо этих богатств море хранит в себе множество загадок.

Море или озеро?

Каспий — это озеро, потому что является замкнутым водоемом, не соединенным с Мировым океаном. Но называть его морем — не ошибка. По размеру (около 390 тыс. кв. км), глубине (до 1025 м), солености и геологической структуре дна это в общем-то море. Кроме того, в прошлом Каспий через Кумо-Манычскую впадину соединялся с Азовским морем (и некоторые ученые-практики, кстати, предлагают прорыть по линии бывшей впадины судоходный канал с системой шлюзов).

А еще раньше, миллионы лет назад, на этом месте был океан Тетис. Каспийское, Черное, Азовское и Аральское моря, а также озеро Балатон в Венгрии — это все остатки древнего Тетиса.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Нефтяная платформа в Каспийском море

Кто такие каспии?

Каспийское море на Руси называли по-разному: Гирканское, Хвалынское (или Хвалисское), Хазарское море (в Иране его и сейчас так называют), Абескунское, Сарайское, Сихай, Дербентское, Табасаранское, Мазандаранское, Туркменское, Астраханское, Хорасанское и проч.

Нынешнее название сравнительно новое, книжное и пришло из греческих источников, в частности, из «Географии» Страбона. По легенде, это имя морю дали из-за племени каспиев — коневодов, живших на юго-западном побережье еще до нашей эры.

А вот почему целая династия королей Нарнии звалась Каспианами (Каспийскими) — знает только Клайв Стейплс Льюис.

Почему море дышит?

Сколько помнят историки, уровень воды в Каспии регулярно меняется — то повышается, то понижается. Последнее повышение происходило в 1978—1995 годах — вода поднялась более чем на два метра, но все равно осталась ниже уровня Мирового океана. В последующие четыре года уровень моря снизился на 30 см, а сейчас мы наблюдаем незначительные колебания — вверх-вниз в пределах 20 см.

Судя по историческим хроникам, в прошлом море поднималось еще сильней, затапливая пути миграции и торговли и меняя историю прикаспийских цивилизаций. Не исключено, что на дне Каспия лежат руины древних городов.

По поводу причин такой нестабильности есть несколько версий. Но большинство ученых склоняются к тому, что уровень воды зависит от климатических изменений и многолетних показателей стока Волги — крупнейшей реки, питающей Каспий.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Итиль — Каспийская Атлантида?

Легендарная столица средневекового Хазарского каганата — Итиль, по одним данным, находилась в дельте Волги, по другим — на острове в северном Дагестане. Поисками ее занималось не одно поколение археологов, но следов Итиля так и не нашли. Вполне возможно, что стены его сейчас покоятся на дне моря. Во всяком случае, Хазария закончила свое существование в X—XII веках — как раз во время очередного мощного подъема уровня Каспия.

В историческом архиве Испании хранится письмо кагана Иосифа, которое он написал сановнику Кордовского халифата (государство, ранее занимавшее территорию современных Испании и Португалии): «Я уже стар, но все, что помню, — вкус нашего местного винограда. Однако все, что раньше давало тот прекрасный урожай, стало затапливаться. Виноградников не осталось, вместо них появились тростники, и наш остров тонет». Об этом пишет в своей книге дагестанский историк Мурад Магомедов.

Путешественник Евгений Гвоздев, много раз пересекавший Каспийское море, рассказывал, что, проплывая на своей яхте вдоль побережья Калмыкии, он видел на глубине 3−4 метров камни явно рукотворного происхождения. Об этом рассказывает глава отделения Географического общества в Дагестане Эльдар Эльдаров. Сам мореплаватель Гвоздев погиб 10 лет назад во время очередной кругосветки.

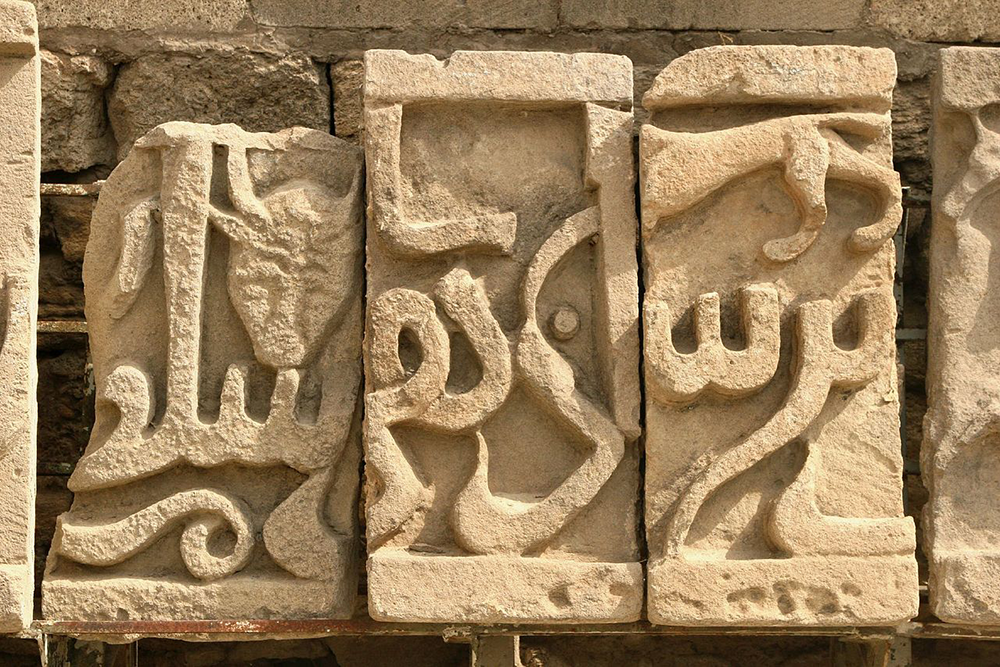

Кто построил Сабаиль?

Если Итиль считается полумифическим городом, то подводный Сабаиль — самый что ни на есть реальный факт. Сабаильский замок был построен в XIII веке на острове в Баиловской бухте близ Баку в 350 метрах от нынешнего берега. После подъема уровня моря он оказался полностью затоплен. Археологи достали из глубины так называемые «Баиловские камни» — плиты с изображениями животных, растений и людей и надписями на арабском языке. Одна из них гласит, что замок был возведен «в эпоху царя мудрого, справедливого, Вспомоществуемого Аллахом, победоносного Ала ад-Дунайа ва-д-Дин, Ширваншаха, царя ислама и мусульман, венца царей и султанов… в 632 году хиджры» (то есть в 1234/35 году). Невольно вспоминаются сказки про Аладдина и его прекрасный дворец, построенный джинном.

Сейчас «Баиловские камни» хранятся в бакинском музее «Дворец Ширваншахов».

Фото: Walter Callens/Wikipedia

Есть ли в Каспии айсберги?

Айсбергов в южном море, конечно, нет, а вот катастрофа наподобие крушения «Титаника» однажды случилась. Зимой 1953 года из-за резкого потепления огромные ледовые поля оторвались от припая в северной части моря и поплыли на юг, круша на своем пути суда, нефтяные вышки и эстакады. Один из промысловых катеров, стоявших у причала, перевернулся, вся команда погибла. Пытаясь спасти буровые вышки, люди бомбили льды и сыпали на них угольный порошок — для более интенсивного таяния, но это не помогло. Нефтепромысловые сооружения у месторождений в береговой полосе Дагестана и Азербайджана были разрушены.

Отчего холодеет вода?

К середине лета вода в прибрежной части Каспия прогревается до 26−28 градусов, но бывает, что в июле и августе температура воды резко понижается — иногда до 10 градусов, так что над морем даже появляется холодный туман. Махачкалинцы называют это явление: «море цветет», видимо потому, что в воде к этому времени появляется много плавающих водорослей.

У ученых для внезапно холодной воды есть свой термин — апвеллинг, то есть подъем глубинных вод к поверхности. На дагестанском побережье Каспия такое случается, если из-за ветра резко усиливаются вдольбереговые течения. Впрочем, стоит ветру поменяться — и через пару дней вода снова как парное молоко.

Сколько соли в Каспии?

Каспий наполняется за счет стока 130 больших и малых рек. Это Волга (70% стока), Терек, Сулак, Самур, Кура, Сефидруд, Урал, Эмба и другие. Они приносят пресную воду. Но все же Каспий — это остаток соленого океана, вокруг него много солончаков и соляных куполов. В лагуне Кара-Богаз-Гол в Туркмении, например, добывают соль мирабилит — и здесь вода очень соленая, а залив даже называют «морем белого золота». В северо-западной части Каспия благодаря Волге вода малосоленая, по сравнению с другими морями — почти пресная.

Что лежит на дне морском?

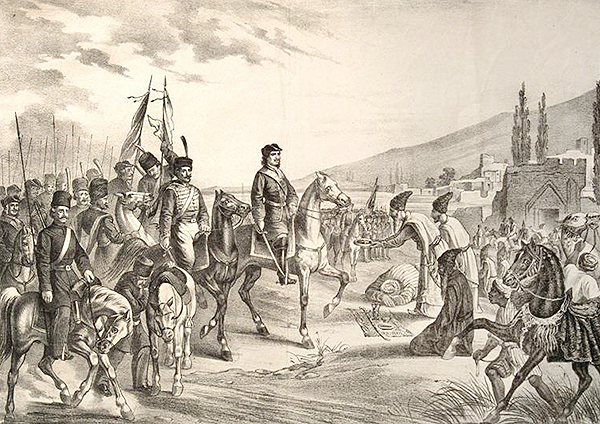

Взятие крепости Дербент Петром Великим во время Персидского похода 1722 года. Изображение: издание Андрея Абрамова, 1872 г. / Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

300 лет назад, прорубив окно в Европу на Балтийском море, Петр I обратил взор на Восток и вознамерился «отворить ворота в Азию» на Каспии. Для этих целей на Волге построили флотилию из 274 кораблей. И большая их часть потонула в штормах во время Персидского похода Петра в 1722 году. В Дербентской бухте до сих пор находят остатки этих судов. Море выбрасывало части затонувших кораблей и на Тюленьи острова, но их не успели исследовать.

Сложно представить, сколько жертв кораблекрушений и сокровищ сгинуло на дне Каспия, где еще во времена Афанасия Никитина шныряли пираты, а Стенька Разин зарывал на островах клады с награбленным добром.

Кто водится в Каспии?

Рунан-шах, то есть Повелитель воды, — так в Иране называют человекообразное морское существо, якобы обитающее в Каспии. Появляется оно обычно в сопровождении стаи рыб. В 2005 году его видели с азербайджанского траулера «Бакы», и капитан траулера даже рассказал подробности в интервью иранской газете.

Насчет человека-амфибии достоверных сведений, к сожалению, нет. Но и без него фауна Каспия удивляет. Еще совсем недавно в море встречались гигантские белуги и осетры — до шести метров длиной и двух тонн весом. К сожалению, эти удивительные рыбы, современники динозавров, находятся под угрозой исчезновения — из-за браконьеров, гидростроителей и общего загрязнения акватории. В спасении нуждается и уникальный каспийский тюлень — эндемик этого моря.

Каспийское море.

Каспийское море.Каспийское море — самое большое на Земле озеро, бессточное, расположенное на стыке Европы и Азии, называемое морем из-за своих размеров, а также из-за того, что его ложе сложено земной корой океанического типа. Вода в Каспии солёная, — от 0,05 ‰ близ устья Волги до 11—13 ‰ на юго-востоке. Уровень воды подвержен колебаниям, согласно данным 2009 года составлял 27,16 м ниже уровня моря[1]. Площадь Каспийского моря в настоящее время — примерно 371 000 км², максимальная глубина — 1025 м.

Географическое положение

Каспийское море расположено на стыке двух частей Евразийского континента — Европы и Азии. Протяжённость Каспийского моря с севера на юг — примерно 1200 километров (36°34’—47°13′ с.ш.), с запада на восток — от 195 до 435 километров, в среднем 310—320 километров (46°—56° в. д.). Каспийское море условно делится по физико-географическим условиям на 3 части — Северный Каспий, Средний Каспий и Южный Каспий[3]. Условная граница между Северным и Средним Каспием проходит по линии о. Чечень — мыс Тюб-Караганский, между Средним и Южным Каспием — по линии о. Жилой — мыс Ган-Гулу. Площадь Северного, Среднего и Южного Каспия составляет соответственно 25, 36, 39 процентов.

Протяжённость береговой линии Каспийского моря оценивается примерно в 6500—6700 километров, с островами — до 7000 километров. Берега Каспийского моря на большей части его территории — низменные и гладкие. В северной части береговая линия изрезана водными протоками и островами дельты Волги и Урала, берега низкие и заболоченные, а водная поверхность во многих местах покрыта зарослями. На восточном побережье преобладают известняковые берега, примыкающие к полупустыням и пустыням. Наиболее извилистые берега — на западном побережье в районе Апшеронского полуострова и на восточном побережье в районе Казахского залива и Кара-Богаз-Гола. Прилегающая к Каспийскому морю территория называется Прикаспием.

Полуострова Каспийского моря

Крупные полуострова Каспийского моря:

- Аграханский полуостров

- Апшеронский полуостров, расположенный на западном побережье Каспия на территории Азербайджана, на северо-восточном окончании Большого Кавказа, на его территории расположены города Баку и Сумгаит

- Бузачи

- Мангышлак, расположен на восточном побережье Каспия, на территории Казахстана, на его территории находится город Актау

- Мианкале

- Тюб-Караган

Острова Каспийского моря

В Каспийском море расположено около 50 крупных и средних островов общей площадью примерно 350 квадратных километров. Наиболее крупные острова:

- Ашур-Ада

- Гарасу

- Гум

- Даш

- Бёюк-Зиря

- Зянбил

- Кюр Даши

- Хара-Зира

- Огурчинский

- Сенги-Мугань

- Тюлений

- Тюленьи острова

- Чечень

- Чыгыл

Заливы Каспийского моря

Крупные заливы Каспийского моря:

- Аграханский залив

- Кизлярский залив

- Мёртвый Култук (бывший Комсомолец, быв. залив Цесаревича)

- Кайдак

- Мангышлакский

- Казахский

- Кендерли

- Туркменбаши (залив) (бывший Красноводский)

- Туркмен (залив)

- Гызылагач (бывший залив имени Кирова)

- Астрахань (залив)

- Гасан-кули

- Гызлар

- Гиркан (бывший Астарабад)

- Энзели (бывший Пехлеви)

- Кара-Богаз-Гол

Дельта Волги, вид из космоса.

Дельта Волги, вид из космоса.Реки, впадающие в Каспийское море-в Каспийское море впадает 130 рек, из них 9 рек имеют устье в форме дельты. Крупные реки, впадающие в Каспийское море — Волга, Терек, Сулак, Самур (Россия), Урал, Эмба (Казахстан), Кура (Азербайджан), Атрек (Туркменистан), Сефидруд (Иран) и другие. Крупнейшая река, впадающая в Каспийское море — Волга, её среднегодовой водосток составляет 215—224 кубических километра. Волга, Урал, Терек, Сулак и Эмба дают до 88—90 % годового водостока в Каспийское море.

Физиография

Каспийское море, вид из космоса.

Каспийское море, вид из космоса.Площадь, глубина, объём воды— площадь и объём воды Каспийского моря значительно изменяется в зависимости от колебаний уровня воды. При уровне воды −26,75 м площадь составляет примерно 371 000 квадратных километров, объём вод — 78 648 кубических километров[3], что составляет примерно 44 % мировых запасов озёрных вод. Максимальная глубина Каспийского моря — в Южно-Каспийской впадине, в 1025 метрах от уровня его поверхности. По величине максимальной глубины Каспийское море уступает лишь Байкалу (1620 м) и Танганьике (1435 м). Средняя глубина Каспийского моря, рассчитанная по батиграфической кривой, составляет 208 метров[5]. В то же время северная часть Каспия — мелководная, её максимальная глубина не превышает 25 метров, а средняя глубина — 4 метра.

Колебания уровня воды— уровень воды в Каспийском море подвержен значительным колебаниям. По данным современной науки, в течение последних трех тысяч лет величина изменения уровня воды Каспийского моря достигала 15 метров. По данным археологии и письменных источников фиксируется высокий уровень Каспийского моря в начале XIV века[6]. Инструментальное измерение уровня Каспийского моря и систематические наблюдения за его колебанием ведутся с 1837 года, за это время самый высокий уровень воды зарегистрирован в 1882 году (−25,2 м), самый низкий — в 1977 году (−29,0 м), с 1978 года уровень воды повышался и в 1995 году достиг отметки −26,7 м, с 1996 года опять наметилась тенденция к понижению[7]. Причины изменения уровня воды Каспийского моря учёные связывают с климатическими, геологическими и антропогенными факторами. Но в 2001 уровень моря вновь стал повышаться, и достиг отметки −26,3 м.

Температура воды— температура воды подвержена значительным широтным изменениям, наиболее отчётливо выраженным в зимний период, когда температура изменяется от 0—0,5 °C у кромки льда на севере моря до 10—11 °C на юге, то есть разность температуры воды составляет около 10 °C. Для мелководных районов с глубинами менее 25 м годовая амплитуда может достигать 25—26 °C. В среднем температура воды у западного побережья на 1—2 °C выше, чем у восточного, а в открытом море температура воды выше, чем у побережий, на 2—4 °C.

Состав воды— солевой состав вод замкнутого Каспийского моря отличается от океанского. Существуют значительные различия в соотношениях концентраций солеобразующих ионов особенно для вод районов, находящихся под непосредственным влиянием материкового стока. Процесс метаморфизации вод моря под влиянием материкового стока приводит к уменьшению относительного содержания хлоридов в общей сумме солей морских вод, увеличению относительного количества карбонатов, сульфатов, кальция, которые являются основными компонентами в химическом составе речных вод. Наиболее консервативными ионами являются калий, натрий, хлор и магний. Наименее консервативны кальций и гидрокарбонат-ион. В Каспии содержание катионов кальция и магния почти в два раза выше, чем в Азовском море, а сульфат-аниона — в три раза.

Рельеф дна— рельеф северной части Каспия — мелководная волнистая равнина с банками и аккумулятивными островами, средняя глубина Северного Каспия составляет 4—8 метров, максимальная не превышает 25 метров. Мангышлакский порог отделяет Северный Каспий от Среднего. Средний Каспий достаточно глубоководный, глубина воды в Дербентской впадине достигает 788 метров. Апшеронский порог разделяет Средний и Южный Каспий. Южный Каспий считается глубоководным, глубина воды в Южно-Каспийской впадине достигает 1025 метров от поверхности Каспийского моря. На каспийском шельфе распространены ракушечные пески, глубоководные участки покрыты илистыми осадками, на отдельных участках имеется выход коренных пород.

Климат— климат Каспийского моря — континентальный в северной части, умеренный в средней части и субтропический в южной части. В зимний период среднемесячная температура воздуха изменяется от −8…−10 в северной части до +8…+10 в южной части, в летний период — от +24…+25 в северной части до +26…+27 в южной части. Максимальная температура +44 градуса зафиксирована на восточном побережье. Среднегодовое количество осадков составляет 200 миллиметров, от 90—100 миллиметров в засушливой восточной части до 1700 миллиметров у юго-западного субтропического побережья. Испарение воды с поверхности Каспийского моря — около 1000 миллиметров в год, наиболее интенсивное испарение в районе Апшеронского полуострова и в восточной части Южного Каспия — до 1400 миллиметров в год. Среднегодовая скорость ветра составляет 3—7 метра в секунду, в розе ветров преобладают северные ветры. В осенние и зимние месяцы ветры усиливаются, скорость ветров нередко достигает 35—40 метров в секунду. Наиболее ветреные территории — Апшеронский полуостров, окрестности Махачкалы и Дербента, там же зафиксирована наиболее высокая волна высотой 11 метров.

Течения— циркуляция вод в Каспийском море связана с водостоком и ветрами. Поскольку большая часть водостока приходится на Северный Каспий, преобладают северные течения. Интенсивное северное течение выносит воды с Северного Каспия вдоль западного побережья к Апшеронскому полуострову, где течение разделяется на две ветви, одна из которых движется дальше вдоль западного берега, другая уходит к Восточному Каспию.

Хозяйственное освоение Каспийского моря

Добыча нефти в Каспийском море.

Добыча нефти в Каспийском море.Добыча нефти и газа-в Каспийском море разрабатывается множество месторождений нефти и газа. Доказанные ресурсы нефти в Каспийском море составляют около 10 миллиардов тонн, общие ресурсы нефти и газоконденсата оцениваются в 18—20 миллиардов тонн. Нефтедобыча в Каспийском море началась в 1820 году, когда на Апшеронском шельфе близ Баку была пробурена первая нефтяная скважина. Во второй половине XIX века началась добыча нефти в промышленных объёмах на Апшеронском полуострове, затем — и на других территориях. В 1949 году на Нефтяных Камнях впервые начали добывать нефть со дна Каспийского моря. Так, 24 августа этого года бригада Михаила Каверочкина приступила к бурению скважины, давшей 7 ноября того же года долгожданную нефть[12]. Помимо добычи нефти и газа, на побережье Каспийского моря и каспийском шельфе ведётся также добыча соли, известняка, камня, песка, глины.

Судоходство— в Каспийском море развито судоходство. На Каспийском море действуют паромные переправы, в частности, Баку — Туркменбаши, Баку — Актау, Махачкала — Актау. Каспийское море имеет судоходную связь с Азовским морем через реки Волгу, Дон и Волго-Донский канал.

Рыболовство в Каспийском море.

Рыболовство в Каспийском море.Рыболовство и добыча морепродуктов-рыболовство (осетровые, лещ, сазан, судак, килька), добыча икры, а также промысел тюленя. В Каспийском море осуществляется более 90 процентов мирового вылова осетровых. Помимо промышленной добычи, в Каспийском море процветает нелегальная добыча осетровых и их икры.

Правовой статус Каспийского моря— после распада СССР раздел Каспийского моря долгое время был и до сих пор остаётся предметом неурегулированных разногласий, связанных с разделом ресурсов каспийского шельфа — нефти и газа, а также биологических ресурсов. В течение длительного времени шли переговоры между прикаспийскими государствами о статусе Каспийского моря — Азербайджан, Казахстан и Туркменистан настаивали на разделе Каспия по срединной линии, Иран — на разделе Каспия по одной пятой части между всеми прикаспийскими государствами.Ныне действующий правовой режим Каспия установлен советско-иранскими договорами 1921 и 1940 гг. Эти договоры предусматривают свободу судоходства по всей акватории моря, свободу рыболовства за исключением десятимильных национальных рыболовных зон и запрет на плавание в его акватории судов под флагом некаспийских государств. Переговоры о правовом статусе Каспия в настоящее время продолжаются.

Каспийское море — подробная информация с фото

Общая информация

Каспийское море расположено на стыке двух частей Евразийского континента — Европы и Азии. Каспийское море по форме похоже на латинскую букву S, протяженность Каспийского моря с севера на юг — примерно 1200 километров (36°34′ — 47°13′ с.ш.), с запада на восток — от 195 до 435 километров, в среднем 310—320 километров (46° — 56° в.д.).

Каспийское море условно делится по физико-географическим условиям на 3 части — Северный Каспий, Средний Каспий и Южный Каспий. Условная граница между Северным и Средним Каспием проходим по линии Чечень (остров) — Тюб-Караганский мыс, между Средним и Южным Каспием — по линии Жилой (остров) — Ган-Гулу (мыс). Площадь Северного, Среднего и Южного Каспия составляет соответственно 25, 36, 39 процентов.

По одной из гипотез Каспийское море получило своё название в честь древних племен коневодов — каспиев, живших до нашей эры на юго-западном побережье Каспийского моря. За всю историю своего существования Каспийское море имело около 70 наименований у разных племён и народов: Гирканское море; Хвалынское море или Хвалисское море — древнерусское название, происходящее от названия жителей Хорезма, торговавщих на Каспии — хвалисы; Хазарское море — название в арабском (Бахр-аль-хазар), персидском (Дарья-е хазар), турецком и азербайджанском (Хазар денизи) языках; Абескунское море; Сарайское море; Дербентское море; Сихай и другие названия. В Иране Каспийское море и сегодня называют Хазарским или Мазендеранским (по названию народа, населяющего одноименную прибрежную провинцию Ирана).

Береговая линия Каспийского моря оценивается примерно в 6500 — 6700 километров, с островами — до 7000 километров. Берега Каспийского моря на большей части его территории — низменные и гладкие. В северной части береговая линия изрезана водными потоками и островами дельты Волги и Урала, берега низкие и заболоченные, а водная поверхность во многих местах покрыта зарослями. На восточном побережье преобладают известняковые берега, примыкающие к полупустыням и пустыням. Наиболее извилистые берега — на западном побережье в районе Апшеронского полуострова и на восточном побережье в районе Казахского залива и Кара-Богаз-Гола.

Крупные полуострова Каспийского моря: Аграханский полуостров , Апшеронский полуостров, Бузачи, Мангышлак, Мианкале, Туб-Караган.

В Каспийском море расположено около 50 крупных и средних островов общей площадью примерно 350 квадратных километров. Наиболее крупные острова: Ашур-Ада, Гарасу, Гум , Даш, Зира (остров), Зянбил, Кюр Дашы, Хара-Зира, Сенги-Мугань, Чечень (остров), Чыгыл.

Крупные заливы Каспийского моря: Аграханский залив, Комсомолец (залив) (бывший Мёртвый Култук, быв. залив Цесаревича), Кайдак, Мангышлак, Казах (залив), Туркменбаши (залив) (бывший Красноводск), Туркмен (залив), Гызылагач, Астрахань (залив), Гызлар, Гиркан (бывший Астарабад) и Энзели (бывший Пехлеви).

У восточного побережья находится солёное озеро Кара Богаз Гол, до 1980 представлявшее собой залив-лагуну Каспийского моря, соединённое с ним узким проливом. В 1980 году построена дамба, отделяющая Кара-Богаз-Гол от Каспийского моря, в 1984 году построено водопропускное сооружение, после чего уровень Кара-Богаз-Гола опустился на несколько метров. В 1992 году пролив восстановлен, по нему вода уходит из Каспийского моря в Кара-Богаз-Гол и там испаряется. Ежегодно из Каспийского моря в Кара-Богаз-Гол поступает 8 — 10 кубических километров воды (по другим данным — 25 тысяч километров) и около 150 тысяч тонн соли.

В Каспийское море впадает 130 рек, из них 9 рек имеют устье в форме дельты. Крупные реки, впадающие в Каспийское море — Волга, Терек (Россия), Урал, Эмба (Казахстан), Кура (Азербайджан), Самур (граница России с Азербайджаном), Атрек (Туркменистан) и другие. Крупнейшая река, впадающая в Каспийское море — Волга, её среднегодовой водосток составляет 215—224 кубических километра. Волга, Урал, Терек и Эмба дают до 88 — 90 % годового водостока Каспийского моря.

Площадь бассейна Каспийского моря составляет примерно 3,1 — 3,5 миллионов квадратных километров, что составляет примерно 10 процентов от мировой территории закрытых водных бассейнов. Протяженность бассейна Каспийского моря с севера на юг — около 2500 километров, с запада на восток — около 1000 километров. Бассейн Каспийского моря охватывает 9 государств — Азербайджан, Армению, Грузию, Иран, Казахстан, Россию, Узбекистан, Турцию и Туркменистан.

Каспийское море омывает берега пяти прибрежных государств:

- России (Дагестана, Калмыкии и Астраханской области) — на западне и северо-западе, длина береговой линии 695 километров

- Казахстана — на севере, северо-востоке и востоке, длина береговой линии 2320 километров

- Туркмении — на юго-востоке, длина береговой линии 1200 километров

- Ирана — на юге, длина береговой линии — 724 километра

- Азербайджана — на юго-западе, длина береговой линии 955 километров

Крупнейший город — порт на Каспийском море — Баку, столица Азербайджана, который находится в южной части Апшеронского полуострова и насчитывает 2,070 тыс. человек (2003). Другие крупные азербайджанские прикаспийские города — Сумгаит, который находится в северной части Апшеронского полуострова, и Ленкорань, которая находится недалеко от южной границы Азербайджана. К Юго-Востоку от Абшеронского полуострова, расположен посёлок нефтяников Нефтяные Камни, сооружения которого стоят на искусственных островах, эстакадах и технологических площадках.

Крупные российские города — столица Дагестана Махачкала и самый южный город России Дербент — расположены на западном побережье Каспийского моря. Портовым городом Каспийского моря считается также Астрахань, которая, однако, находится не на берегу Каспийского моря, а в дельте Волги, в 60 километрах от северного побережья Каспийского моря.

На восточном берегу Каспийского моря расположен казахский город — порт Актау, на севере в дельте Урала в 20 км от моря, расположен город Атырау, южнее Кара-Богаз-Гола на северном берегу Красноводского залива — туркменский город Туркменбаши, бывший Красноводск. Несколько прикаспийских городов расположены на южном (Иранском) побережье, самый крупный из них — Энзели.

Площадь и объем воды Каспийского моря значительно изменяется в зависимости от колебаний уровня воды. При уровне воды −26,75 м площадь составил примерно 392600 квадратных километров, объем вод — 78648 кубических километров, что составляет примерно 44 процента мировых запасов озёрных вод. Максимальная глубина Каспийского моря — в Южно-Каспийской впадине, в 1025 метрах от уровня его поверхности. По величине максимальной глубины Каспийское море уступает лишь Байкалу (1620 м.) и Танганьике (1435 м.). Средняя глубина Каспийского моря, рассчитанная по батиграфической кривой, составляет 208 метров. В то же время в северная часть Каспия — мелководная, её максимальная глубина не превышает 25 метров, а средняя глубина — 4 метров.

Уровень воды в Каспийском море подвержен значительным колебаниям. По данным современной науки, за последние 3 тысячи лет амплитуда изменений уровня воды Каспийского моря составила 15 метров. Инструментальное измерение уровня Каспийского моря и систематические наблюдения за его колебанием ведутся с 1837 года, за это время самый высокий уровень воды зарегистрирован в 1882 году (-25,2 м.), самый низкий — в 1977 году (-29,0 м.), с 1978 года уровень воды повышался и в 1995 году достиг отметки −26,7 м, с 1996 года опять наметилась тенденция к понижению. Причины изменения уровня воды Каспийского моря учёные связывают с климатическими, геологическими и антропогенными факторами.

Температура воды подвержена значительным широтным изменениям, наиболее отчетливо выраженным в зимний период, когда температура изменяется от 0 — 0.5 °C у кромки льда на севере моря до 10 — 11 °C на юге, то есть разность температуры воды составляет около 10 °C. Для мелководных районов с глубинами менее 25 м годовая амплитуда может достигать 25 — 26 °C. В среднем температура воды у западного побережья на 1 — 2 °C выше, чем у восточного, а в открытом море температура воды выше, чем у побережий на 2 — 4 °C. По характеру горизонтальной структуры поля температуры в годовом цикле изменчивости можно выделить три временных отрезка в верхнем 2-метровом слое. С октября по март температура воды увеличивается в южном и в восточном, что особенно хорошо прослеживается в Среднем Каспии. Можно выделить две устойчивые квазиширотные зоны, где градиенты температуры повышены. Это, во-первых, граница между Северным и Средним Каспием, и, во-вторых, между Средним и Южным. У кромки льда, на северной фронтальной зоне, температура в феврале-марте увеличивается с 0 до 5 °C, на южной фронтальной зоне, в районе Апшеронского порога, с 7 до 10 °C. В данный период наименее охлаждены воды в центре Южного Каспия, которые образуют квазистационарное ядро. В апреле-мае область минимальных температур перемещается в Средний Каспий, что связано с более быстрым прогревом вод в мелководной северной части моря. Правда, в начале сезона в северной части моря большое количество тепла тратится на таяние льда, но уже в мае температура повышается здесь до 16 — 17 °C. В средней части температура в это время составляет 13 — 15 °C, а на юге увеличивается до 17 — 18 °C. Весенний прогрев воды выравнивает горизонтальные градиенты, и разность температур между прибрежными районами и открытым морем не превышает 0.5 °C. Прогрев поверхностного слоя, начинающийся в марте, нарушает однородность в распределении температуры с глубиной. В июне-сентябре наблюдается горизонтальная однородность в распределении температуры в поверхностном слое. В августе, который является месяцем наибольшего прогрева, температура воды по всему морю составляет 24 — 26 °C, а в южных районах возрастает до 28 °C. В августе температура воды в мелководных заливах, к примеру, в Красноводском, может достигать 32 °C. Основной особенностью поля температуры воды в это время является апвеллинг. Он наблюдается ежегодно вдоль всего восточного побережья Среднего Каспия и частично проникает даже в Южный Каспий. Подъем холодных глубинных вод происходит с различной интенсивностью в результате воздействия преобладающих в летний сезон северо-западных ветров. Ветер данного направления вызывает отток теплых поверхностных вод от берега и подъем более холодных вод из промежуточных слоев. Начало апвеллинга приходится на июнь, однако наибольшей интенсивности он достигает в июле-августе. Как следствие, на поверхности воды наблюдается понижение температуры (7 — 15 °C). Горизонтальные градиенты температуры достигают 2.3 °C на поверхности и 4.2 °C на глубине 20 м. Очаг апвеллинга постепенно смещается с 41 — 42° с.ш. в июне к 43 — 45° с.ш. в сентябре. Летний апвеллинг имеет большое значение для Каспийского моря, в корне меняя динамические процессы на глубоководной акватории. В открытых районах моря в конце мая — начале июня начинается формирование слоя скачка температуры, который наиболее четко выражен в августе. Чаще всего он располагается между горизонтами 20 и 30 м в средней части моря и 30 и 40 м в южной. Вертикальные градиенты температуры в слое скачка очень значительны и могут достигать нескольких градусов на метр. В средней части моря вследствие сгона у восточного побережья слой скачка поднимается близко к поверхности. Поскольку в Каспийском море отсутствует стабильный бароклинный слой с большим запасом потенциальной энергии подобный главному термоклину Мирового океана, то с прекращением действия преобладающих ветров, вызывающих апвеллинг, и с началом осенне-зимней конвекции в октябре-ноябре происходит быстрая перестройка полей температуры к зимнему режиму. В открытом море температура воды в поверхностном слое понижается в средней части до 12 — 13 °C, в южной до 16 — 17 °C. В вертикальной структуре слой скачка размывается за счет конвективного перемешивания и к концу ноября исчезает.

Солевой состав вод замкнутого Каспийского моря отличается от океанского. Существуют значительные различия в соотношениях концентраций солеобразующих ионов особенно для вод районов, находящихся под непосредственным влиянием материкового стока. Процесс метаморфизации вод моря под влиянием материкового стока приводит к уменьшению относительного содержания хлоридов в общей сумме солей морских вод, увеличению относительного количества карбонатов, сульфатов, кальция, которые являются основными компонентами в химическом составе речных вод. Наиболее консервативными ионами являются калий, натрий, хлор и магний. Наименее консервативны кальций и гидрокарбонат-ион. В Каспии содержание катионов кальция и магния почти в два раза выше, чем в Азовском море, а сульфат-аниона — в три раза. Соленость воды особенно резко изменяется в северной части моря: от 0.1 ед. psu в устьевых областях Волги и Урала до 10 — 11 ед. psu на границе со Средним Каспием. Минерализация в мелководных соленых заливах-култуках может достигать 60 — 100 г/кг. В Северном Каспии в течение всего безледного периода с апреля по ноябрь наблюдается соленостный фронт квазиширотного расположения. Наибольшее опреснение, связанное с распространением речного стока по акватории моря, наблюдается в июне. На формирование поля солености в Северном Каспии большое влияние оказывает поле ветра. В средней и южной частях моря колебания солености невелики. В основном она составляет 11.2 — 12.8 ед. psu, увеличиваясь в южном и восточном направлениях. С глубиной соленость возрастает незначительно (на 0.1 — 0.2 ед. psu). В глубоководной части Каспийского моря в вертикальном профиле солености наблюдаются характерные прогибы изогалин и локальные экстремумы в районе восточного материкового склона, которые свидетельствуют о процессах придонного сползания вод, осолоняющихся на восточном мелководье Южного Каспия. Величина солености также сильно зависит от уровня моря и (что взаимосвязано) от объёма материкового стока.

Рельеф северной части Каспия — мелководная волнистая равнина с банками и аккумулятивными островами, средняя глубина Северного Каспия — около 4 — 8 метров, максимальная не превышает 25 метров. Мангышлакский порог отделяет Северный Каспий от Среднего. Средний Каспий достаточно глубоководный, глубина воды в Дербентской впадине достигает 788 метров. Апшеронский порог разделяет Средний и Южный Каспий. Южный Каспий считается глубоководным, глубина воды в Южно-Каспийской впадине достигает 1025 метров от поверхности Каспийского моря. На каспийском шельфе распространены ракушечные пески, глубоководные участки покрыты илистыми осадками, на отдельных участках имеется выход коренных пород.

Климат Каспийского моря — континентальный в северной части, умеренный в средней части и субтропический в южной части. В зимний период среднемесячная температура Каспия изменяется от −8 −10 в северной части до +8 — +10 в южной части, в летний период — от +24 — +25 в северной части до +26 — +27 в южной части. Максимальная температура зафиксирована на восточном побережье — 44 градуса.

Среднегодовое количество осадков составляет 200 миллиметров в год, от 90-100 миллиметров в засушливой восточной части до 1700 миллиметров у юго-западного субтропического побережья. Испарение воды с поверхности Каспийского моря — около 1000 миллиметров в год, наиболее интенсивное испарение в районе Апшеронского полуострова и в восточной части Южного Каспия — до 1400 миллиметров в год.

На территории Каспийского моря часто дуют ветры, их среднегодовая скорость составляет 3-7 метра в секунду, в розе ветров преобладают северные ветры. В осенние и зимние месяцы ветры усиливаются, скорость ветров нередко достигает 35-40 метров в секунду. Наиболее ветренные территории — Апшеронский полуостров и окрестности Махачкалы — Дербента, там же зафиксирована наиболее высокая волна — 11 метров.

Циркуляция вод в Каспийском море связана с водостоком и ветрами. Поскольку большая часть водостока приходится на Северный Каспий, преобладают северные течения. Интенсивное северное течение выносит воды с Северного Каспия вдоль западного побережья к Апшеронскому полуострову, где течение разделяется на две ветви, одна из которых движется дальше вдоль западного берега, другая уходит к Восточному каспию.

Животный мир Каспия представлен 1810 видами, из которых 415 относятся к позвоночным. В Каспийском мире зарегистрирован 101 вид рыб, в нем же сосредоточено большинство мировых запасов осетровых, а также таких пресноводных рыб, как вобла, сазан, судак. Каспийское море — среда обитания таких рыб, как карп, кефаль, килька, кутум, лещ, лосось, окунь, щука. В Каспийском море также обитает морское млекопитающее — Каспийский тюлень. C 31 марта 2008 года на побережье Каспийского моря в Казахстане обнаружено 363 мертвых тюленя.

Растительный мир Каспийского моря и его побережья представлен 728 видами. Из растений в Каспийском море преобладают водоросли — синезелёные, диатомовые, красные, бурые, харовые и другие, из цветковых — зостера и руппия. По происхождению флора относится преимущественно к неогеновому возрасту, однако некоторые растения были занесены в Каспийское море человеком сознательно либо на днищах судов.

Когда поехать

Пляжный сезон на Каспийском море открывают уже в середине мая, вода прогревается до +24 градусов. Идеальное время для тех, кто не любит зной и песчаные жаркие ветры.

В это время хорошей считается рыбалка частиковых рыб: леща, воблы, сазана, идет на крючок кефаль и сельдь. Именно весной на икорных заводах проводят «дойку» осетровых, когда икру изымают из рыб, тут же засаливают и дают продегустрировать.

В конце лета в дельте Волги зацветают лотосы.

В конце лета в дельте Волги зацветают лотосы.Фото: pixabay.com

С начала июня в прикаспийскую низменность приходит «большой комар» — никакие репелленты не способны с ним справиться, он не оставит живого места на теле. Поэтому, если в мае до Астраханской области вы не доехали, то ждите конца июня.

С середины лета здесь наступает жара, и это в условиях сухого воздуха. В таких условиях тяжело даже у воды. Лучше дождаться конца лета, когда пойдет на спад зной, а в дельте Волги начнут цвести лотосы. Любоваться ими можно до середины сентября. К тому же до конца сентября открыт сезон речных теплоходов в Астрахани.

КАСПИ́ЙСКОЕ МО́РЕ (Каспий), крупнейший на земном шаре замкнутый водоём, бессточное солоноватое озеро. Расположено на юж. границе Азии и Европы, омывает берега России, Казахстана, Туркмении, Ирана и Азербайджана. Из-за размеров, своеобразия природных условий и сложности гидрологич. процессов Каспий принято относить к классу замкнутых внутриматериковых морей.

К. м. расположено в обширной области внутр. стока и занимает глубокую тектонич. депрессию. Уровень воды в море находится на отметке ок. 27 м ниже уровня Мирового ок., пл. ок. 390 тыс. км2, объём ок. 78 тыс. км3. Наибольшая глубина 1025 м. При ширине от 200 до 400 км море вытянуто по меридиану на 1030 км.

Крупнейшие заливы: на востоке – Мангышлакский, Кара-Богаз-Гол, Туркменбаши (Красноводский), Туркменский; на западе – Кизлярский, Аграханский, Кызылагадж, Бакинская бухта; на юге – мелководные лагуны. Островов в К. м. много, но почти все они небольшие, общей площадью менее 2 тыс. км2. В сев. части многочисленны мелкие острова, примыкающие к дельте Волги; более крупные – Кулалы, Морской, Тюлений, Чечень. У зап. берегов – Апшеронский архипелаг, южнее лежат острова Бакинского архипелага, у вост. побережья – узкий, вытянутый с севера на юг о. Огурчинский.

Устьевая зона Волги. Фото В. В. Климова

Сев. берега К. м. низменные и очень отлогие, характеризуются широким развитием осушек, образующихся в результате сгонно-нагонных явлений; здесь развиты также дельтовые берега (дельты Волги, Урала, Терека) с обильным поступлением терригенного материала, выделяется дельта Волги с обширными тростниковыми зарослями. Зап. берега абразионные, к югу от Апшеронского п-ова б. ч. аккумулятивные дельтового типа с многочисл. пересыпями и косами. Юж. берега низменные. Вост. берега б. ч. пустынные и низменные, сложенные песками.

Рельеф и геологическое строение дна

К. м. находится в зоне повышенной сейсмич. активности. В г. Красноводск (ныне Туркменбаши) в 1895 произошло сильнейшее землетрясение силой 8,2 балла по шкале Рихтера. На островах и побережье юж. части моря часто наблюдаются извержения грязевых вулканов, приводящие к образованию новых отмелей, банок и небольших островов, размывающихся волнением и появляющихся вновь.

Фото А. И. Нагаева Морская добыча нефти. Азербайджан.

По особенностям физико-географич. условий и характеру рельефа дна в К. м. принято выделять Северный, Средний и Южный Каспий. Сев. Каспий отличается исключительной мелководностью, расположен полностью в пределах шельфа со ср. глубинами 4–5 м. Даже небольшие изменения уровня здесь при низменных побережьях приводят к значит. колебаниям площади водного зеркала, поэтому границы моря в сев.-вост. части на картах мелкого масштаба показывают пунктиром. Наибольшие глубины (ок. 20 м) наблюдаются только близ условной границы со Ср. Каспием, которая проводится по линии, соединяющей о. Чечень (к северу от Аграханского п-ова) с мысом Тюб-Караган на п-ове Мангышлак. В рельефе дна Ср. Каспия выделяется Дербентская впадина (наибольшая глубина 788 м). Граница между Ср. и Юж. Каспием проходит над Апшеронским порогом с глубинами до 180 м по линии от о. Чилов (к востоку от Апшеронского п-ова) к мысу Куули (Туркмения). Котловина Юж. Каспия – наиболее обширный район моря с самыми большими глубинами, здесь сосредоточены почти 2/3 вод К. м., 1/3 приходится на Ср. Каспий, в Сев. Каспии из-за малых глубин находится менее 1% каспийских вод. В целом в рельефе дна К. м. преобладают шельфовые участки (вся сев. часть и широкая полоса вдоль вост. побережья моря). Материковый склон наиболее выражен на зап. склоне Дербентской котловины и почти по всему периметру Южно-Каспийской котловины. На шельфе распространены терригенно-ракушечные пески, ракуша, оолитовые пески; глубоководные участки дна покрыты алевролитовыми и илистыми осадками с высоким содержанием карбоната кальция. На отд. участках дна обнажаются коренные породы неогенового возраста. В зал. Кара-Богаз-Гол накапливается мирабилит.

В тектонич. отношении в пределах Сев. Каспия выделяют юж. часть Прикаспийской синеклизы Вост.-Европ. платформы, которая на юге обрамляется Астраханско-Актюбинской зоной, сложенной девонско-нижнепермскими карбонатными породами, залегающими на вулканич. основании и вмещающими крупные залежи нефти и природного горючего газа. С юго-запада на синеклизу надвинуты палеозойские складчатые образования Донецко-Каспийской зоны (или кряжа Карпинского), представляющей собой выступ фундамента молодых Скифской (на западе) и Туранской (на востоке) платформ, которые разделены на дне К. м. Аграхано-Гурьевским разломом (левым сдвигом) сев.-вост. простирания. Ср. Каспий в осн. принадлежит Туранской платформе, а его юго-зап. окраина (включая Дербентскую впадину) является продолжением Терско-Каспийского передового прогиба складчатой системы Большого Кавказа. Осадочный чехол платформы и прогиба, сложенный юрскими и более молодыми отложениями, заключает в локальных поднятиях залежи нефти и горючего газа. Апшеронский порог, отделяющий Ср. Каспий от Южного, представляет собой смыкающее звено кайнозойских складчатых систем Большого Кавказа и Копетдага. Южно-Каспийская котловина К. м. с корой океанич. или переходного типа заполнена мощным (св. 25 км) комплексом осадков кайнозоя. В Южно-Каспийской котловине сосредоточены многочисл. крупные месторождения углеводородов.

До конца миоцена К. м. представляло собой окраинное море древнего океана Тетис (с олигоцена – реликтового океанич. бассейна Паратетис). К началу плиоцена утратило связь с Чёрным морем. Сев. и Ср. Каспий подверглись осушению, и через них протянулась долина палео-Волги, дельта которой располагалась в районе Апшеронского п-ова. Дельтовые осадки стали гл. вместилищем залежей нефти и природного горючего газа Азербайджана и Туркмении. В позднем плиоцене в связи с акчагыльской трансгрессией площадь К. м. сильно увеличилась и связь с Мировым ок. временно возобновилась. Воды моря покрывали не только дно совр. впадины К. м., но и прилегающие территории. В четвертичное время трансгрессии (апшеронская, бакинская, хазарская, хвалынская) чередовались с регрессиями. Юж. половина К. м. находится в зоне повышенной сейсмич. активности.

Климат

Сильно вытянутое с севера на юг К. м. расположено в пределах нескольких климатич. зон. В сев. части климат умеренный континентальный, на зап. побережье – умеренный тёплый, юго-зап. и юж. побережья лежат в пределах субтропиков, на вост. побережье господствует климат пустынь. В зимнее время над Сев. и Ср. Каспием погода формируется под действием арктич. континентального и мор. воздуха, а Юж. Каспий часто находится под воздействием юж. циклонов. Погода на западе неустойчивая дождливая, на востоке сухая. Летом зап. и сев.-зап. области испытывают влияние отрогов Азорского атмосферного максимума, а юго-восточные находятся под воздействием Ирано-Афганского минимума, что в совокупности создаёт сухую, устойчивую тёплую погоду. Над морем преобладают ветры сев. и сев.-зап. (до 40%) и юго-вост. (ок. 35%) направлений. Ср. скорость ветра ок. 6 м/с, в центр. районах моря до 7 м/с, в районе Апшеронского п-ова – 8–9 м/с. Сев. штормовые «бакинские норды» достигают скорости 20–25 м/с. Самые низкие ср.-месячные темп-ры воздуха –10 °C наблюдаются в январе – феврале в сев.-вост. районах (в наиболее суровые зимы доходят до –30 °C), в юж. районах 8–12 °C. В июле – августе ср.-месячные темп-ры над всей акваторией моря 25–26 °C, с максимумом до 44 °C на вост. побережье. Распределение атмосферных осадков очень неравномерное – от 100 мм в год на вост. берегах до 1700 мм в Ленкорани. В открытом море в среднем выпадает ок. 200 мм осадков в год.

Гидрологический режим

Изменения водного баланса замкнутого моря сильно влияют на изменение объёма вод и соответственные колебания уровня. Среднемноголетние составляющие водного баланса К. м. за 1900–90-е гг. (км3/см слоя): речной сток 300/77, атмосферные осадки 77/20, подземный сток 4/1, испарение 377/97, сток в Кара-Богаз-Гол 13/3, что формирует отрицательный водный баланс в 9 км3, или 3 см слоя, в год. По палеогеографич. данным, за последние 2000 лет размах колебаний уровня К. м. достигал не менее 7 м. С нач. 20 в. в колебаниях уровня наблюдалась устойчивая тенденция к понижению, в результате которого за 75 лет уровень понизился на 3,2 м и в 1977 достиг отметки –29 м (самое низкое положение за последние 500 лет). Площадь поверхности моря сократилась более чем на 40 тыс. км2, что превышает площадь Азовского моря. С 1978 началось быстрое повышение уровня, и к 1996 была достигнута отметка ок. –27 м относительно уровня Мирового ок. В совр. эпоху колебания уровня К. м. определяются гл. обр. колебанием климатич. характеристик. Сезонные колебания уровня К. м. связаны с неравномерностью поступления речного стока (прежде всего стока Волги), поэтому наименьший уровень наблюдается в зимнее время, наибольший – летом. Кратковременные резкие изменения уровня связаны с нагонными явлениями, сильнее всего проявляются в мелководных сев. районах и при штормовых нагонах могут достигать 3–4 м. Такие нагоны вызывают затопление значит. прибрежных участков суши. В Ср. и Юж. Каспии сгонно-нагонные колебания уровня в среднем 10–30 см, при штормовых условиях – до 1,5 м. Повторяемость нагонов в зависимости от района от одного до 5 раз в месяц, продолжительность до одних суток. В Каспии, как и во всяком замкнутом водоёме, наблюдаются сейшевые колебания уровня в виде стоячих волн с периодами 4–9 ч (ветровые) и 12 ч (приливные). Величина сейшевых колебаний обычно не превышает 20–30 см.

Речной сток в К. м. распределён крайне неравномерно. В море впадает более 130 рек, которые в среднем в год приносят ок. 290 км3 пресной воды. До 85% речного стока приходится на долю Волги с Уралом и поступает в мелководный Сев. Каспий. Реки зап. побережья – Кура, Самур, Сулак, Терек и др. – дают до 10% стока. Ещё примерно 5% пресных вод приносят в Юж. Каспий реки иран. побережья. Вост. пустынные берега полностью лишены постоянного пресного стока.

Ср. скорости ветровых течений 15–20 см/с, наибольшие – до 70 см/с. В Сев. Каспии преобладающие ветры создают поток, направленный вдоль сев.-зап. побережья на юго-запад. В Ср. Каспии это течение сливается с зап. ветвью местной циклонич. циркуляции и продолжает движение вдоль зап. побережья. У Апшеронского п-ова течение раздваивается. Его часть в открытом море вливается в циклонич. циркуляцию Ср. Каспия, а прибрежная огибает берега Юж. Каспия и поворачивает на север, включаясь в прибрежное течение, огибающее всё вост. побережье. Среднее состояние движения поверхностных каспийских вод часто нарушается из-за изменчивости ветровых условий и др. факторов. Так, в сев.-вост. мелководном районе может возникать местный антициклонич. круговорот. Два антициклонич. вихря часто наблюдаются в Юж. Каспии. В Ср. Каспии в тёплом сезоне устойчивые сев.-зап. ветры создают юж. перенос вдоль вост. побережья. При слабых ветрах и во время штилевой погоды течения могут иметь др. направления.

Ветровое волнение развивается очень сильно, т. к. преобладающие ветры имеют большую длину разгона. Волнение развивается преим. в сев.-зап. и юго-вост. направлениях. Сильные штормы наблюдаются на открытой акватории Ср. Каспия, в районах г. Махачкала, Апшеронского п-ова и п-ова Мангышлак. Ср. высота волн наибольшей повторяемости 1–1,5 м, при скоростях ветра более 15 м/с возрастает до 2–3 м. Наибольшие высоты волн отмечены во время сильных штормов в районе гидрометеостанции Нефтяные Камни: ежегодно 7–8 м, в отд. случаях до 10 м.

Темп-ра воды на поверхности моря в январе – феврале в Сев. Каспии близка к темп-ре замерзания (ок. –0,2 – –0,3 °C) и постепенно повышается в юж. направлении до 11 °C у берегов Ирана. Летом поверхностные воды прогреваются до 23–28 °C повсюду, кроме вост. шельфа Ср. Каспия, где в июле – августе развивается сезонный прибрежный апвеллинг и темп-ра воды на поверхности опускается до 12–17 °C. В зимнее время из-за интенсивного конвективного перемешивания темп-ра воды мало изменяется с глубиной. Летом под верхним прогретым слоем на горизонтах 20–30 м формируется сезонный термоклин (слой резкого изменения темп-ры), отделяющий глубинные холодные воды от тёплых поверхностных. В придонных слоях вод глубоководных впадин круглый год сохраняется темп-ра 4,5–5,5 °C в Ср. Каспии и 5,8–6,5 °C в Южном. Солёность в К. м. почти в 3 раза ниже, чем в открытых районах Мирового ок., и составляет в среднем 12,8–12,9‰. Особенно следует подчеркнуть, что солевой состав каспийской воды не полностью идентичен составу океанских вод, что объясняется изолированностью моря от океана. Воды К. м. беднее солями натрия и хлоридами, но богаче карбонатами и сульфатами кальция и магния из-за своеобразия состава солей, поступающих в море с речным и подземным стоком. Самая высокая изменчивость солёности наблюдается в Сев. Каспии, где в приустьевых участках Волги и Урала вода пресная (менее 1‰), а по мере продвижения на юг содержание солей увеличивается до 10–11‰ на границе со Ср. Каспием. Наибольшие горизонтальные градиенты солёности характерны для фронтальной зоны между морскими и речными водами. Различия в солёности между Ср. и Юж. Каспием малы, солёность несколько увеличивается с северо-запада на юго-восток, достигая в Туркменском зал. 13,6‰ (в Кара-Богаз-Голе до 300‰). Изменения солёности по вертикали невелики и редко превышают 0,3‰, что свидетельствует о хорошем вертикальном перемешивании вод. Прозрачность воды изменяется в широких пределах от 0,2 м в устьевых областях крупных рек до 15–17 м в центр. районах моря.

По ледовому режиму К. м. относится к частично замерзающим морям. Ледовые условия ежегодно наблюдаются только в сев. районах. Сев. Каспий полностью покрывается мор. льдами, Средний – частично (только в суровые зимы). Ср. граница мор. льдов проходит по дуге, обращённой выпуклостью к северу, от Аграханского п-ова на западе к п-ову Тюб-Караган на востоке. Обычно льдообразование начинается в середине ноября на крайнем северо-востоке и постепенно распространяется на юго-запад. В январе весь Сев. Каспий оказывается покрыт льдом, б. ч. лёд припайный (неподвижный). Дрейфующий лёд окаймляет припай полосой шириной 20–30 км. Ср. толщина льда от 30 см у юж. границы до 60 см в сев.-вост. районах Сев. Каспия, в торосистых нагромождениях – до 1,5 м. Разрушение ледяного покрова начинается во 2-й пол. февраля. В суровые зимы наблюдаются выносы дрейфующих льдов на юг, вдоль зап. берега, иногда до Апшеронского п-ова. В начале апреля море полностью освобождается от ледяного покрова.

История исследования

Считается, что совр. название К. м. происходит от древних племён каспиев, населявших приморские области в 1-м тыс. до н. э.; др. историч. названия: Гирканское (Ирканское), Персидское, Хазарское, Хвалынское (Хвалисское), Хорезмское, Дербентское. Первые упоминания о существовании К. м. относятся к 5 в. до н. э. Геродот одним из первых утверждал, что этот водоём изолированный, т. е. представляет собой озеро. В трудах араб. учёных Средневековья есть сведения о том, что в 13–16 вв. Амударья частично впадала в это море одним из рукавов. Известные многочисл. др.-греч., араб., европейские, в т. ч. русские, карты К. м. до нач. 18 в. не отражали действительность и были фактически произвольными рисунками. По распоряжению царя Петра I в 1714–15 была организована экспедиция под рук. А. Бековича-Черкасского, исследовавшего К. м., в частности его вост. берега. Первая карта, на которой контуры побережий близки к современным, была составлена в 1720 с использованием астрономич. определений рус. воен. гидрографами Ф. И. Соймоновым и К. Верденом. В 1731 Соймонов издал первый атлас, а вскоре и первую печатную лоцию К. м. Новое издание карт К. м. с исправлениями и дополнениями осуществил адм. А. И. Нагаев в 1760. Первые сведения по геологии и биологии К. м. опубликовали С. Г. Гмелин и П. С. Паллас. Гидрографич. исследования во 2-й пол. 18 в. продолжены И. В. Токмачёвым, М. И. Войновичем, в нач. 19 в. – А. Е. Колодкиным, впервые выполнившим инструментальную компасную съёмку берегов. В 1807 издана новая карта К. м., составленная с учётом последних описей. В 1837 в Баку начаты систематич. инструментальные наблюдения за колебаниями уровня моря. В 1847 выполнено первое полное описание зал. Кара-Богаз-Гол. В 1878 издана Генеральная карта К. м., в которой были отражены результаты последних астрономич. наблюдений, гидрографич. съёмок и промеров глубин. В 1866, 1904, 1912–13, 1914–15 под рук. Н. М. Книповича велись экспедиц. исследования по гидрологии и гидробиологии Каспия, в 1934 создана Комиссия по комплексному изучению К. м. при АН СССР. Большой вклад в изучение геологич. строения и нефтеносности Апшеронского п-ова и геологич. истории К. м. внесли сов. геологи И. М. Губкин, Д. В. и В. Д. Голубятниковы, П. А. Православлев, В. П. Батурин, С. А. Ковалевский; в изучение водного баланса и колебаний уровня моря – Б. А. Апполов, В. В. Валединский, К. П. Воскресенский, Л. С. Берг. После Вел. Отеч. войны на К. м. развернулись систематич. разносторонние исследования, направленные на изучение гидрометеорологич. режима, биологич. условий и геологич. структуры моря.

В 21 в. в России решением проблем К. м. занимаются два крупных науч. центра. Каспийский мор. н.-и. центр (КаспМНИЦ), созданный в 1995 постановлением Правительства РФ, проводит н.-и. работы по гидрометеорологии, океанографии и экологии. Каспийский н.-и. ин-т рыбного хозяйства (КаспНИРХ) ведёт свою историю от Астраханской н.-и. станции [создана в 1897, с 1930 Волго-Каспийская науч. рыбохозяйственная станция, с 1948 Каспийский филиал Всерос. н.-и. ин-та рыбного хозяйства и океанографии, с 1954 Каспийский н.-и. ин-т мор. рыбного хозяйства и океанографии (КаспНИРО), совр. назв. с 1965]. КаспНИРХ ведёт разработку основ сохранения и рационального использования биологич. ресурсов К. м. В его составе 18 лабораторий и науч. отделов – в Астрахани, Волгограде и Махачкале. Располагает науч. флотом более 20 судов.

Хозяйственное использование

Природные ресурсы К. м. богаты и разнообразны. Значит. запасы углеводородов активно разрабатываются рос., казах., азерб. и туркм. нефтяными и газовыми компаниями. Огромны запасы минер. самосадочных солей в зал. Кара-Богаз-Гол. Каспийский регион известен также как массовое местообитание водоплавающих и околоводных птиц. Через К. м. ежегодно мигрируют ок. 6 млн. перелётных птиц. В этой связи дельта Волги, заливы Кызылагадж, Северный Челекенский и Туркменбаши признаны угодьями междунар. ранга в рамках Рамсарской конвенции. Устьевые участки многих впадающих в море рек имеют уникальные виды растительности. Фауна К. м. представлена 1800 видами животных, из которых 415 видов позвоночных. В море и приустьевых участках рек обитает более 100 видов рыб. Промысловое значение имеют мор. виды – сельди, кильки, бычки, осетровые; пресноводные – карповые, окуневые; арктические «вселенцы» – лососи, белорыбица. Крупные порты: Астрахань, Махачкала в России; Актау, Атырау в Казахстане; Туркменбаши в Туркмении; Бендер-Торкемен, Бендер-Энзели в Иране; Баку в Азербайджане.

Экологическое состояние

Набережная в городе Баку. Фото В. В. Горбатовского

К. м. находится под мощным антропогенным воздействием в связи с интенсивной разработкой месторождений углеводородного сырья и активным развитием рыболовства. В 1980-х гг. К. м. давало до 80% мирового вылова осетровых. Хищнич. выловы последних десятилетий, браконьерство и резкое ухудшение экологич. обстановки поставили мн. ценные породы рыб на грань исчезновения. Ухудшились условия обитания не только рыб, но и птиц и морских животных (каспийский тюлень). Перед странами, омываемыми водами К. м., стоят проблемы создания комплекса междунар. мер по предотвращению загрязнения водной среды и выработки наиболее эффективной природоохранной стратегии на ближайшее будущее. Стабильное экологич. состояние отмечается только в удалённых от берега частях моря.

Верно ли называть Каспий морем?

Известно, что море — это часть Мирового океана. С этой, географически правильной, точки зрения Каспий никак нельзя считать морем, ибо он отделен от океана огромными массивами суши. Самое короткое расстояние от Каспия до Черного моря, ближайшего из морей, входящих в систему Мирового океана, составляет 500 километров. Поэтому правильнее было бы говорить о Каспии как об озере. Это самое большое в мире озеро часто называют просто Каспием или озером-морем.

Каспий имеет ряд признаков моря: вода его соленая (однако есть и другие соленые озера), площадь мало уступает площади таких морей, как Черное, Балтийское, Красное, Северное и даже превышает площадь Азовского и некоторых других (однако у Канадского озера Верхнее тоже огромная площадь, как у трех Азовских морей). На Каспии часты свирепые штормовые ветры, огромные волны (да и на Байкале это не редкость).

Значит все таки Каспийское море — это озеро? Вот и в Википедии это написано. Да и Большая Советская Энциклопедия отвечает, что никто еще не смог дать точного определения этому вопросу — «Общепринятой классификации не существует».

А знаете, почему это очень важно и принципиально? А вот почему …

Озеро относится к внутренним водам — суверенным территориям прибрежных государств, на которые международный режим не распространяется (принцип невмешательства ООН во внутренние дела государств). А вот акватория моря и делится по-другому, и права прибрежных государств тут совсем другие.

По своему географическому положению сам Каспий, в отличие от окружающих его сухопутных территорий, на протяжении многих веков не был объектом какого-либо целенаправленного внимания со стороны прибрежных государств. Только в начале XIX в. между Россией и Персией были заключены первые договоры: Гюлистанский (1813 г.)4 и Туркманчайский (1828 г.), подводившие итоги русско- персидской войны, в результате которой Россия присоединила к себе ряд закавказских территорий и получила исключительное право держать военный флот на Каспийском море. Русским и персидским купцам разрешалось свободно торговать на территории обоих государств и пользоваться Каспием для перевозки товаров. Туркманчайский договор подтвердил все эти положения и стал основой поддержания международных отношений между сторонами вплоть до 1917 г.

После Октябрьской революции 1917 г. в ноте нового пришедшего к власти правительства России от 14 января 1918 г. оно отказалось от своего исключительного военного присутствия на Каспийском море. Договор между РСФСР и Персией от 26 февраля 1921 г. объявил недействительными все соглашения, заключенные до него царским правительством. Каспийское море стало водоемом общего пользования сторон: обоим государствам предоставлялись равные права свободного судоходства, за исключением случаев, когда в составе экипажей иранских судов могли быть граждане третьих стран, использующих службу в недружественных целях (ст. 7). Договор 1921 г. морской границы между сторонами не предусматривал.

В августе 1935 г. был подписан следующий договор, сторонами которого были новые субъекты международного права — Советский Союз и выступивший под новым наименованием Иран. Стороны подтвердили положения договора 1921 г., но ввели в соглашение новое для Каспия понятие — 10-мильную рыболовную зону, ограничившую для его участников пространственные пределы ведения этого промысла. Это было сделано в целях контроля и сохранения живых ресурсов водоема.

В условиях начавшейся Второй мировой войны, развязанной Германией, неожиданно возникла срочная необходимость заключения между СССР и Ираном нового договора о торговле и мореплавании по Каспию. Поводом для этого стало беспокойство советской стороны, вызванное интересом Германии к активизации своих торговых связей с Ираном и опасностью использования акватории Каспия в качестве одного из этапов транзитного пути. Подписанный в 1940 г. договор СССР с Ираном10 защитил Каспийское море от такой перспективы: в нем были повторены основные положения прежних соглашений, предусматривавшие пребывание в его водах судов только этих двух прикаспийских государств. Он также включал норму о его бессрочном действии.

Развал Советского Союза кардинально изменил региональную ситуацию на бывшем советском пространстве, в частности и в прикаспийском регионе. Среди большого количества новых проблем возникла и проблема Каспия. Вместо двух государств — СССР и Ирана, которые прежде в двустороннем порядке решали все возникающие вопросы морского судоходства, рыболовства и использования других живых и неживых его ресурсов, теперь их стало пять. Из прежних остался только Иран, место СССР на правах правопреемства заняла России, остальные три — это новые государства: Азербайджан, Казахстан, Туркменистан. Они и раньше имели выход к Каспию, но только в качестве республик Союза ССР, а не самостоятельных государств. Теперь же, став независимыми и суверенными, они получили возможность на равных с Россией и Ираном участвовать в обсуждении и принятии решений в рассмотрении всех названных выше вопросов. Это отразилось и на отношении этих государств к Каспию, так как в использовании его живых и неживых ресурсов проявили одинаковую заинтересованность все пять государств, имевших к нему выход. И это логично, а самое главное, оправдано: Каспийское море богато природными ресурсами, как запасами рыбы, так и черным золотом — нефтью и голубым топливом — газом. Разведка и добыча двух последних ресурсов надолго стали предметом самых горячих и затянувшихся переговоров. Но не только они.

Кроме наличия богатых минеральных ресурсов в водах Каспийского моря обитает около 120 видов и подвидов рыб, здесь находится мировой генофонд осетровых, добыча которых до недавнего времени составляла 90% их общего мирового улова.

Благодаря своему расположению Каспий традиционно и давно широко используется и для судоходства, выступая как своего рода транспортная артерия между народами прибрежных государств. По его берегам расположены такие крупные морские порты, как российская Астрахань, столица Азербайджана Баку, туркменский Туркменбашы, иранский Энзели и казахстанский Актау, между которыми давно проложены маршруты движения торгового, грузового и пассажирского морского транспорта.

И все же главным объектом внимания прикаспийских государств выступают его минеральные ресурсы — нефть и природный газ, на которые каждое из них может претендовать в пределах тех границ, которые должны быть определены ими коллективно на основе норм международного права. А для этого им предстоит разделить между собой и акваторию Каспия, и его дно, в недрах которого скрыты его нефть и газ, и выработать правила их добычи с минимальным ущербом для весьма хрупкой окружающей среды, прежде всего морской среды и ее живых обитателей.

Основным препятствием в решении вопроса о начале широкой добычи минеральных ресурсов Каспия для прикаспийских государств продолжает оставаться его международно-правовой статус: считать ли его морем или озером? Сложность вопроса состоит в том, что решить его должны сами эти государства, а в их рядах согласия пока не наблюдается. Но при этом каждое из них стремится скорее начать добычу каспийской нефти и природного газа и сделать их продажу за границу постоянным источником получения средств для формирования своего бюджета.

Поэтому нефтяные компании Азербайджана, Казахстана и Туркмении, не дожидаясь окончания урегулирования имеющихся разногласий по территориальному разделу Каспия, уже начали активную добычу его нефти, в надежде перестать быть зависимыми от России, превратить свои страны в нефтедобывающие и уже в этом качестве начать строить собственные долгосрочные торговые отношения с соседями.

Тем не менее, вопрос о статусе Каспийского моря остается не решенным. Вне зависимости от того, согласятся прикаспийские государства считать его «морем» или «озером», к территориальному разделу его акватории и дна они должны будут применить соответствующие сделанному выбору принципы или выработать на этот случай собственные.

За признание Каспия морем выступал Казахстан. Такое признание позволит применить к разделу Каспия положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. о внутренних водах, территориальном море, исключительной экономической зоне, континентальном шельфе. Это бы позволило прибрежным государствам обрести суверенитет на недра территориального моря (ст. 2) и исключительные права на разведку и разработку ресурсов континентального шельфа (ст. 77). Но Каспий нельзя назвать морем с позиции Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., так как этот водоем является замкнутым и не имеет природной связи с мировым океаном.

В этом случае исключается и вариант совместного пользования его акваторией и ресурсами дна.

В договорах СССР с Ираном Каспийское море рассматривалось как пограничное озеро. С приданием Каспийскому морю юридического статуса «озеро» предполагается его раздел на сектора, как это делается применительно к пограничным озерам. Но в международном праве нет нормы, обязывающей государства делать именно так: деление на сектора — это сложившаяся практика.

МИД России не раз делал заявления, что Каспий является озером, а его воды и недра — общим достоянием прибрежных государств. Иран также с позиции, закрепленной еще в договорах с СССР, рассматривает Каспийское море озером. Правительство страны считает, что этот статус подразумевает создание консорциума для единого уп

Статья о Каспии от «Свободного словаря»

(от греческого Kaspion pelagos , латинская Caspium Mare) , крупнейший в мире внутренний водоем, расположенный на территории СССР (РСФСР, Казахская ССР, Туркменская ССР и Азербайджанская ССР) и Иран. Каспий часто считается самым большим озером в мире; однако это неточно, поскольку по своим размерам, характеру процессов и истории развития Каспийское море является морем. Он получил свое название от древних племен каспи, населявших восточную часть Кавказа.Среди его других исторических названий — Гирканское, Хвалынское (Хвалисское) и Хазарское моря, также происходящие от имен древних народов, населявших его берега.