Перепончатокрылые. Перепончатокрылые насекомые фото описание

Перепончатокрылые – многочисленный и наиболее развитый отряд насекомых.

Отличительным признаком этого семейства является то, что при наличии двух пар перепончатых крыльев, задние не функционируют во время полета.

Существуют виды бескрылых перепончатых насекомых. Осы, муравьи, пчелы, шмели – самые известные представители семейства перепончатокрылых насекомых.

Их значение в экосистеме нашей планеты огромно и является своего рода лакмусовой бумажкой определяющей ее экологическое благополучие.

К многочисленному отряду перепончатокрылых относятся как самые маленькие насекомые, так и самые гигантские. Длина тела самцов паразитических наездников около 0,139 мм. Наиболее крупные перепончатокрылые – тропические и дорожные осы, сколии и некоторые виды наездников имеют огромные размеры от 4 до 6 см.

перепончатокрылые.

Иногда длина яйцеклада значительно увеличивает размеры некоторых насекомых. Все части тела четко разграничены. Голова имеет сложные и простые глаза. Преобладают ротовые органы грызущего типа. Используется не только для приема пищи, но и при строительстве жилья, пережевывания пищи для личинок, как боевой арсенал в битвах.

Известны случаи прогрызания свинцовых листов отдельными видами перепончатокрылых. Членистые сегменты груди составляют единое целое. Разные виды имеют членистое брюшко разнообразных форм. Большинство взрослых особей самок имеют в задней части брюшка жало или сверло, у самцов там находятся органы совокупления.

перепончатокрылые. шмель фото

Ногам свойственные разнообразные функции – ходильные, хватательные, копательные. Две пары крыльев прозрачные или слабо окрашенные. Некоторые виды бескрылые, например рабочие муравьи.

Для экологического равновесия важны самые разные представители семейства перепончатокрылых. Пчелы, шмели, муравьи и некоторые другие виды выполняют важнейшую функцию для сохранения флоры – являются опылителями.

Пчелы, шмели, муравьи и некоторые другие виды выполняют важнейшую функцию для сохранения флоры – являются опылителями.

Хищники, например осы или муравьи и насекомые-паразиты, например наездники, играют роль естественных регуляторов популяций, являющихся для них пищей. Перепончатокрылые, например пилильщики, питающиеся растительной пищей, съедают существенную часть ежегодного прироста.

перепончатокрылые. оса фото

Способность отдельных видов муравьев переносить семена некоторых растений получила специальный термин мирмекохория. Они «рассаживают” около 1% от всех растений нашей планеты. Благодаря этому в лесах и на лугах сохраняются многие редкие виды растений. Среди перепончатокрылых каннибализм обычное и широко распространенное явление.

Размножаются откладыванием яиц, используя яйцеклад или свёрла. Яйца откладывают в специально приготовленные жилища в дереве, земле – пчелы, осы, муравьи.

Иногда яйца откладывают в сочные части растения, в гнезда других насекомых или прямо на животных.

Так размножаются некоторые наездники, пчёлы-кукушки, блестянки, орехотворки. Перепончатокрылые проходят полную стадию развития – яйцо, личинка, куколка, взрослая особь. Среда обитания Перепончатокрылые существуют повсюду – на земле и в почве, в воде, в воздухе и в других живых организмах.

перепончатокрылые. муравей фото

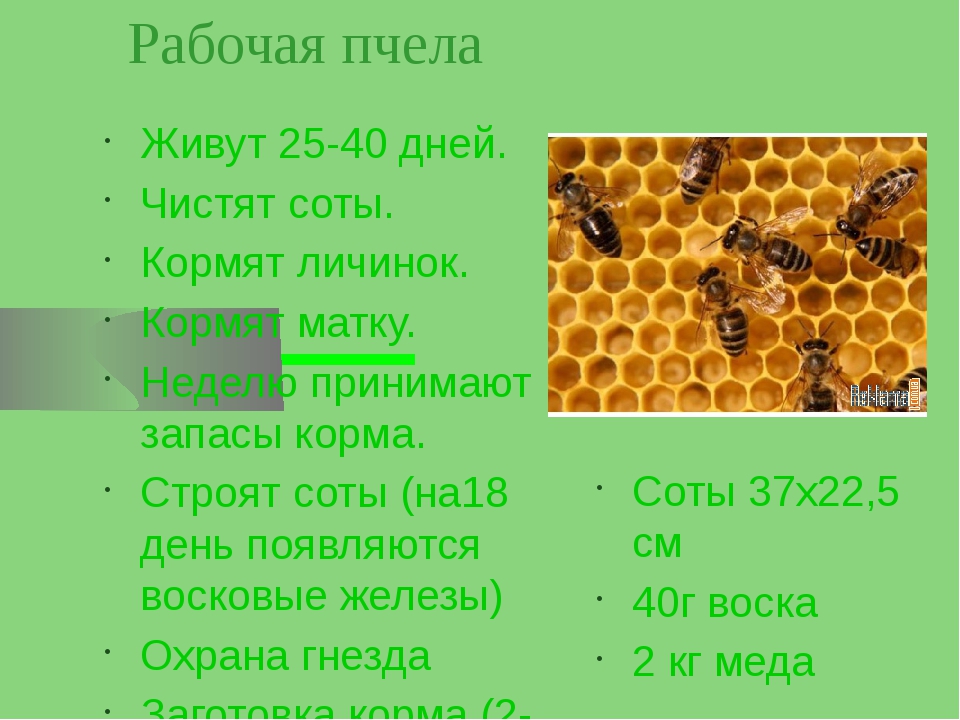

Некоторые виды строят специальные жилища, другие предпочитают вести паразитический образ. Пчелы и осы строят специальные гнезда и заботятся о потомстве, наполняя гнездо медом и цветочной пыльцой.

- Муравьи могут использовать тлю как «домашний скот”. Они ее выхаживают, пасут, охраняют и даже доят, получая для питания специфическую жидкость.

- У муравьев существует четкая иерархия и разделение обязанностей, за неисполнение которых муравья могут казнить и съесть.

- Некоторые виды шмелей специально разводят для использования на дачных участках в качестве опылителей растений.

35. Особенности строения, образа жизни, питание, многообразие отряда перепончатокрылых.

Тип: Членистоногие

Класс: Насекомые

Отряд: Перепончатокрылые

Перепончатокры́лые (Hymenoptera) – имеет две пары крыльев задние меньше передних, крылья с редкой сетью жилок, редко без жилок. на переднем крае заднего крыла расположен ряд крючковидных зацепок, входящих в соответствующую им складку на заднем крае переднего крыла, грызущие и лижущие или только грызущие ротовые органы и полное превращение. Размер варьирует от 0,2 мм до 135 мм.

Голова,

грудь и брюшко резко обособлены. Сложные

глаза почти всегда хорошо развиты,

между ними обыкновенно три расположенных

в виде треугольника простых глазка;

встречаются также формы, лишённые

глазков или совершенно слепые (например,

рабочие муравьи.

Усики

имеют от 3 до 60 члеников; они бывают

прямые или коленчатые. Ротовые органы

или чисто грызущего типа, или же нижняя

губа и нижние челюсти изменены в органы

принятия жидкой пищи (органы лизания).

Крылья всегда перепончатые, прозрачные

или окрашенные, с редкой сетью жилок,

иногда вовсе без них; первая пара крыльев

всегда длиннее задней. Ноги перепончатокрылых

ходильные. Брюшко состоит из 6—8 члеников,

с члеником, плотно соединённого с

заднегрудью, и видоизмененных члеников,

втянутых в задний конец брюшка и несущих

у самок жало или сверло, у самцов —

органы совокупления. Придатки заднего

конца брюшка (жала и сверла или яйцеклады)

состоят из пары щетинок, или стилетов,

и желобковатой части, состоящей из двух

отдельных или более или менее слитных

пластинок. При основании жала, которое

в спокойном состоянии всегда втянуто

внутрь брюшка, находится парная ядовитая

железа с резервуаром, в котором

скапливается яд. Пищеварительный канал

сильно развит.

Превращение перепончатокрылых полное. Личинки представляют весьма различное строение. У одних (пилильщиков) личинки живут свободно на листьях, по внешнему виду похожи на личинок (гусениц) бабочек (отсюда название — ложные гусеницы) и имеют 3 пары грудных и 6—8 пар брюшных ног. У рогохвостов (Siricidae) личинки живут в дереве или (Cephidae) в стеблях и ветвях растений и имеют 3 пары недоразвитых грудных ног. У остальных перепончатокрылых личинки живут в гнездах или внутри питательных веществ и бывают лишены ног.

Куколки перепончатокрылых всегда относятся к типу свободных куколок . яйца просто откладываются в питательные растительные вещества, например листья или древесину.

Источником

питания служат нектар и пыльца цветков,

сок растений. Для многих видов

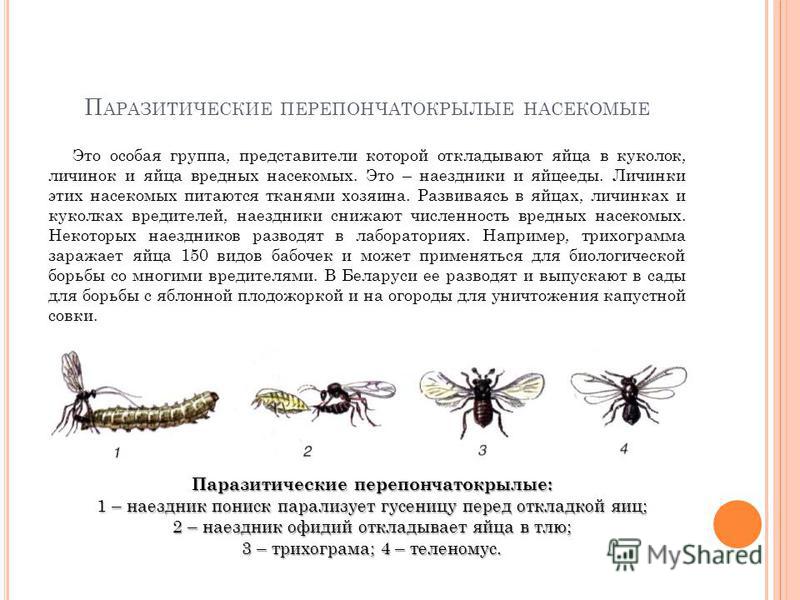

перепончатокрылых паразитов характерно

питание гемолимфой хозяина. Самки

внутренних паразитов после откладки

яйца слизывают выступающую на поверхность

тела капельку гемолимфы.

К отряду перепончатокрылых принадлежит значительное число видов (различные авторы определяют примерную цифру их в 15—25 тысяч

Большой вред культурным зерновым злакам (ржи, пшенице, ячменю, овсу) причиняют стеблевые пилильщики (Cephidae), особенно хлебный (Cephus pygmaeus) и черный (Trachelus tabidus)

По отношению к человеку некоторые перепончатокрылые полезны прямо, доставляя ему полезные вещества (мёд, воск), другие — косвенно, истребляя вредных насекомых (наездники). Важное значение имеют многие из перепончатокрылых также в процессе опыления растений. Вредят перепончатокрылые ужалениями, поедая различные запасы и портя здания (муравьи), но главным образом вредны многие из них в сельскохозяйственном отношении, причиняя более или менее значительные опустошения среди культурных и лесных растений.

Наибольшее

значение перепончатокрылые имеют как

объекты, применяющиеся в биологической

борьбе с насекомыми-вредителями.

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕПЕРЕПÓНЧАТОКРЫ́ЛЫЕ( Hymenoptera) ,один из крупнейших отрядов насекомых, включающий более 300 тыс. или муравьёв). Для П. характерно наличие (у большинства видов) двух пар крыльев с небогатым жилкованием. Задние крылья значительно меньше передних и в полете сцепляются с ними (чаще с помощью специальных крючочков) в функционально единые крыловые поверхности. У мелких форм число жилок на крыльях уменьшено, вплоть до их полного отсутствия. Ротовой аппарат большинства П. характеризуется наличием более или менее вытянутого хоботка (из слившихся нижней губы и нижних челюстей), а также грызущих верхних челюстей. Это позволяет насекомым потреблять и жидкую и твердую пищу, а также осуществлять сложную строительную деятельность. В грудном отделе тела нижняя часть переднегруди с причленяющимися к ней ногами и головой образует функционально единый аппарат, также способствующий развитию сложных форм строительного поведения. По строению брюшка П. делят на 2 подотряда – сидячебрюхих (Symphyta) с широким основанием брюшка, целиком сливающимся с заднегрудью, и стебельчатобрюхих (Apocrita), имеющих сильно суженное к основанию брюшко («висячее») или брюшко, вытянутое в основании в длинный и тонкий стебелёк («стебельчатое»). Такое строение брюшка обеспечивает его высокую подвижность, необходимую при оборонительном ужаливании, парализации добычи или откладке яиц. При этом у стебельчатобрюхих морфологически первый сегмент брюшка вошёл в состав груди, полностью с нею слившись. Конец брюшка у самок несёт яйцеклад или жало. П. – насекомые с полным превращением. Личинки почти всех видов имеют прядильные желёзы, выделяющие при окукливании паутину для кокона. Для представителей отряда характерно развитие самок из оплодотворённых диплоидных яиц, а самцов – из неоплодотворённых гаплоидных. В некоторых группах (например, пилильщиков, муравьёв) из неоплодотворённых яиц могут развиваться и самки. По строению брюшка П. делят на 2 подотряда – сидячебрюхих (Symphyta) с широким основанием брюшка, целиком сливающимся с заднегрудью, и стебельчатобрюхих (Apocrita), имеющих сильно суженное к основанию брюшко («висячее») или брюшко, вытянутое в основании в длинный и тонкий стебелёк («стебельчатое»). Такое строение брюшка обеспечивает его высокую подвижность, необходимую при оборонительном ужаливании, парализации добычи или откладке яиц. При этом у стебельчатобрюхих морфологически первый сегмент брюшка вошёл в состав груди, полностью с нею слившись. Конец брюшка у самок несёт яйцеклад или жало. П. – насекомые с полным превращением. Личинки почти всех видов имеют прядильные желёзы, выделяющие при окукливании паутину для кокона. Для представителей отряда характерно развитие самок из оплодотворённых диплоидных яиц, а самцов – из неоплодотворённых гаплоидных. В некоторых группах (например, пилильщиков, муравьёв) из неоплодотворённых яиц могут развиваться и самки.

|

Перепончатокрылые (Hymenoptera) / Курс / Энтомология

Перепончатокрылые не имеют родственных связей с каким-либо другим отрядом крылатых насекомых, характеризуются грызущим или грызуще-лижущим ротовым аппаратом, двумя парами перепончатых крыльев и развитым яйцекладом (рис. 220, Б). По числу видов (90 000) они уступают лишь жукам и бабочкам, намного превосходят их по уровню организации и формам поведения. Наряду с двукрылыми они могут считаться самыми совершенными насекомыми и, видимо, отделились как самостоятельная группа на самых ранних этапах эволюции.

Рисунок 220. Бабочка (А) и перепончатокрылое (Б)

В пределах отряда обычно выделяют относительно примитивных сидячебрюхих (Symphyta) и более развитых стебельчатобрюхих (Apocrita), отличающихся наличием стебелька между грудным отделом и брюшком. Принимаемое ранее разделение стебельчатобрюхих на паразитических (Parasitica) и жалящих (Aculeata) сейчас признано искусственным.

Принимаемое ранее разделение стебельчатобрюхих на паразитических (Parasitica) и жалящих (Aculeata) сейчас признано искусственным.

Несмотря на разноречивость мнений о филогении перепончатокрылых и их положении в системе класса, бесспорно то, что основные этапы их становления были теснейшим образом связаны с покрытосеменными растениями. Их роль как опылителей цветков особенно возросла при появлении в процессе эволюции пчелиных (Apoidea). Столь же определённо мнение о том, что эволюция перепончатокрылых происходила в тропиках, где и сейчас они особенно разнообразны.

Почти все представители отряда размножаются обоеполым путём в сочетании с арренотокным партеногенезом, когда из неоплодотворённых яиц развиваются только самцы. Другие формы партеногенеза встречаются несравненно реже, и лишь у некоторых рогохвостов и пилильщиков наблюдаются телитокия и дейтеротокия. Свойственный перепончатокрылым гаплодиплоидный механизм регуляции

пола потомков, по-видимому, служит предпосылкой формирования семей и общественного образа жизни. Однако для некоторых паразитических перепончатокрылых характерен педогенез, иногда сочетающийся с полиэмбрионией.

Однако для некоторых паразитических перепончатокрылых характерен педогенез, иногда сочетающийся с полиэмбрионией.

В отношении постэмбриональных преобразований все представители отряда характеризуются гистолитическим метаморфозом в фазе куколки, и лишь у некоторых наездников наблюдается гиперметаморфоз. Личинки сидячебрюхих — ложногусеницы — с развитыми грудными ногами и шестью парами брюшных ложноножек — обычно фитофаги, питающиеся либо открыто, либо в плодах и галлах (некоторые Tenthredinidae), либо в стеблях злаков (Cephidae) и древесине (Siricidae). Лишь представители семейства Orussidae паразитируют на насекомых и других членистоногих. Взрослые сидячебрюхие потребляют пыльцу и нектар или вообще не питаются.

Характерные для стебельчатобрюхих червеобразные, лишённые глаз и ног личинки паразитируют на насекомых, или образуют галлы (орехотворки — Cynipoidea), или пожирают свежеубитые и парализованные самкой жертвы. Пчелы и муравьи обычно выкармливают своих личинок предварительно заготовленной пищей. Свойственный им общественный образ жизни характеризуется дифференциацией рабочих особей в зависимости от исполняемых ими функций.

Пчелы и муравьи обычно выкармливают своих личинок предварительно заготовленной пищей. Свойственный им общественный образ жизни характеризуется дифференциацией рабочих особей в зависимости от исполняемых ими функций.

Практическое значение перепончатокрылых в целом положительно, так как многие из них — специфические опылители и естественные регуляторы численности вредных насекомых. Многие виды с успехом используют в практике биологической защиты сельскохозяйственных культур и разводят в промышленных масштабах на биофабриках. Очевидно значение медоносных пчёл как производителей ценнейших пищевых (мёд), лекарственных (пчелиное молочко, прополис, пчелиный яд) и технических (воск) продуктов.

Вредоносность представителей отряда проявляется прежде всего в том, что многие виды пилильщиков и рогохвостов повреждают растения, а некоторые муравьи — строительные материалы и продукты питания. Заметный вред пчеловодству наносят осы-филанты и шершни. Некоторые жалящие перепончатокрылые временами наносят человеку весьма болезненные уколы, чреватые аллергическими реакциями. Перепончатокрылых, в частности пчёл и муравьёв, используют в разноплановых экспериментах.

Перепончатокрылых, в частности пчёл и муравьёв, используют в разноплановых экспериментах.

Перепончатокрылые

1.2. Внешнее строение Голова

Голова, грудь и брюшко резко обособлены кроме сидячебрюхих, у которых брюшко «плотно сидит» на груди. Голова свободная, в основном расширенная в поперечном направлении, гипогнатная ротовые органы направлены вниз или прогнатная … вперёд. Сложные глаза почти всегда хорошо развиты, между ними обыкновенно три расположенных в виде треугольника простых глазка; встречаются также формы, лишённые глазков или совершенно слепые например, рабочие муравьи некоторых видов. На голове выделяют лоб frons, наличник клипеус, темя vertex, затылок occiput, щёки genae, виски tempora.

Усики антенны, или сяжки, развиты в весьма различной степени и имеют от 3 до 60 члеников; они бывают прямые или коленчатые, причём различают стебелёк скапус и прикреплённый к нему под углом жгутик flagellum. Между ними иногда выделяют поворотный членик, или педицеллюс.

Между ними иногда выделяют поворотный членик, или педицеллюс.

Ротовые органы или чисто грызущего типа, или же нижняя губа labium и нижние челюсти максиллы изменены в органы принятия жидкой пищи органы лизания, лакания, образуя единый лабио-максиллярный комплекс. Сильно развитые верхние челюсти мандибулы, или жвалы у некоторых служат для измельчения пищи, а у большинства — орудиями при постройке жилищ, прогрызании ходов в дереве прогрызали и свинцовые листы, приготовления пищи для личинок, убивания добычи, таскания строительных и питательных материалов и т. п. На нижних челюстях и нижней губе расположены нижнечелюстные максиллярные щупики 6-члениковые или менее и нижнегубные лабиальные щупики 4-члениковые или менее.

Мозг рабочих пчёл Apis содержит около 850 000 нейронов и занимает 0.35 % — 1.02 % от общего объёма тела. У муравьёв рода Formica мозг занимает 0.57 % объёма тела. У одного из самых маленьких наездников Megaphragma mymaripenne его длина 200 мкм в мозгу только 4600 нейронов, из которых лишь 5 % содержат хромосомы.

Изменения в фауне перепончатокрылых насекомых Ростовской области и прогноз экологических последствий

Инвазийные виды считаются второй по значимости угрозой биоразнообразию [14]. Проникновение новых инвазийных организмов происходит постоянно и независимо от их карантинного статуса и на территории России в последние годы приобретает характер национальной проблемы. Объектами их воздействия становятся природные биоценозы и агроэкосистемы.

Перепончатокрылые насекомые имеют огромное влияние на экосистемы как фитофаги (многочисленные виды пилильщиков), энтомофаги (представители муравьев) и опылители (в основном дикие одиночные пчелы)

В Ростовской области в 2011 году наблюдались сильные повреждения вяза личинками неизвестного в европейской части России пилильщика, который позднее был идентифицирован как Aproceros leucopoda (Takеuchi, 1939)-сем. Argidae — восточноазиатский ильмовый пилильщик-зигзаг, пилильщик бледноногий [an East Asian sawfly].

Естественный ареал ильмового пилильщика охватывает Японию, восток Китая, Корейский полуостров и российский Дальний Восток [1]. В начале ХХI века этот вид был выявлен в Китае, более чем в тысяче км от его естественного ареала [15]. В 2003 году этот фитофаг был впервые отмечен в Венгрии и Польше [2]. В 2009 году он уже широко распространился в Венгрии [4, 7], в 2005 году был выявлен в Румынии, в 2006 году — в восточной части Луганской области (Украина) вблизи российской границы. В настоящее время он проник также в Австрию, Словакию [2]

В начале ХХI века этот вид был выявлен в Китае, более чем в тысяче км от его естественного ареала [15]. В 2003 году этот фитофаг был впервые отмечен в Венгрии и Польше [2]. В 2009 году он уже широко распространился в Венгрии [4, 7], в 2005 году был выявлен в Румынии, в 2006 году — в восточной части Луганской области (Украина) вблизи российской границы. В настоящее время он проник также в Австрию, Словакию [2]

В европейской части России этот вид впервые выявлен в посадках вяза мелколистного (Ulmus pumila L.) Краснодарского края. В 2010 году на Кубани локальное массовое размножение пилильщика фиксировалось преимущественно в полезащитных лесополосах и искусственных насаждениях вдоль федеральных шоссе [5].

Нами в 2011 году во многих районах Ростовской области отмечена широкомасштабная вспышка численности пилильщика. В июле была отмечена сильная дефолиация вяза на протяжении сотен километров полезащитных и придорожных насаждений от границы с Краснодарским краем и почти до границы с Воронежской областью. Площадь поврежденных насаждений менее чем за месяц увеличилась в несколько раз. Максимальная плотность личинок и площадь очагов отмечены как в южных, так и северо-западных районах области. Вся западная половина Ростовской области оказалась заселена ильмовым пилильщиком. Очень высокая численность насекомого привела к полной потере листьев вяза в середине лета. В Ростовской области наблюдалось состояние вязовых насаждений с частичным усыханием крон. Территория, на которой в 2011 году отмечалось присутствие пилильщика в насаждениях охватывает почти 30 тысяч км2.

Площадь поврежденных насаждений менее чем за месяц увеличилась в несколько раз. Максимальная плотность личинок и площадь очагов отмечены как в южных, так и северо-западных районах области. Вся западная половина Ростовской области оказалась заселена ильмовым пилильщиком. Очень высокая численность насекомого привела к полной потере листьев вяза в середине лета. В Ростовской области наблюдалось состояние вязовых насаждений с частичным усыханием крон. Территория, на которой в 2011 году отмечалось присутствие пилильщика в насаждениях охватывает почти 30 тысяч км2.

Обширная площадь инвазии этого фитофага в Ростовской области не оставляет сомнения в его расселительных способностях, что делает восточноазиатского ильмового пилильщика опасным вредителем вяза в искусственных насаждениях Ростовской области и Юга России. Вероятно, вид проник в регион несколько лет назад. Учитывая то, что пилильщик заселил только западную половину области можно предположить, что инвазия происходила несколькими путями со стороны Приазовья и Украины. Наиболее активное расселение вредителя наблюдается вдоль автомагистралей, окруженных посадками вяза, к которым примыкают полезащитные лесополосы с участием вяза, представляющие коридоры для расселения вида по степной зоне.

Наиболее активное расселение вредителя наблюдается вдоль автомагистралей, окруженных посадками вяза, к которым примыкают полезащитные лесополосы с участием вяза, представляющие коридоры для расселения вида по степной зоне.

Особенности биологии этого фитофага на юге России исследованы недостаточно полно. Лёт имаго начинается обычно в начале мая (в 2012 в конце апреля), позже (до конца сентября) в древостоях можно встретить все стадии развития пилильщика. В сентябре — октябре 2011 года активные фазы пилильщика в его очагах на территории области не были обнаружены, несмотря на высокую численность вида в июле и начале августа.

Пилильщики развиваются в трех генерациях уже к середине июля на юге и в центральных районах Ростовской области. Самки откладывают яйца в вершинки зубчиков листьев, личинки активно питаются в течение двух недель. Личинки наносят повреждения в виде характерных «зигзагообразных» погрызов листовой пластинки. При высокой плотности они съедают молодой лист до основания черешка. Летние поколения окукливаются на листьях, ветвях, и в трещинах коры на стволах в рыхлом коконе. Фаза куколки второй генерации продолжается 4–5 суток. Выход имаго второй генерации завершается за 4–5 дней.

Летние поколения окукливаются на листьях, ветвях, и в трещинах коры на стволах в рыхлом коконе. Фаза куколки второй генерации продолжается 4–5 суток. Выход имаго второй генерации завершается за 4–5 дней.

Осенью коконы локализуются в подстилке. Зимует пилильщик в коконах, которые личинки, уходящие на зимовку, формируют в подстилке и верхних слоях почвы. Такие коконы имеют светло-коричневый цвет, более плотное строение и инкрустированы частичками почвы. Численность пилильщика от поколения к поколению возрастает. Дефолиация насаждений к концу питания первой генерации хорошо различима при плотности коконов 20–30 на 100 ростовых точек. К моменту окукливания личинок второй генерации при плотности коконов (обеих генераций) в 100–130 на 100 ростовых точек она достигает сплошной степени [5]. Однако повреждения наносят не коконы, а личинки и поэтому вредоносность необходимо оценивать именно для них. Коконы удобны для учетов и могут использоваться для прогнозирования популяции вредителя. В наших условиях 1–2 личинки на лист уже представляли серьезную угрозу деревьям. Реальная численность личинок превышала и 10 экземпляров на один лист.

В наших условиях 1–2 личинки на лист уже представляли серьезную угрозу деревьям. Реальная численность личинок превышала и 10 экземпляров на один лист.

Постоянные повреждения пилильщиком могут привести к исчезновению видов вяза из лесных насаждений региона.

Муравьи, как консументы, в экосистемах выполняют очень разнообразные функции. Роль разных видов варьирует от зоофагии до фитофагии с различными переходными вариантами.

Отмечен новый вид муравья Lasius neglectus (Hymenoptera: Formicidae) этот Вид муравья описан в работе [13], на территории Венгрии. С тех пор сообщения о его находках поступили из многих стран Восточной, Южной и Центральной Европы, Турции и Грузии [10], из Великобритании [12], из Турменистана, Узбекистана [11]. Работа [13] содержит упоминание о находке Lasius neglectus на территории черноморского побережья России в 1984 году (точка расположена вблизи Сочи и указана как территория Грузии, вероятно, ошибочно).

Вид продолжает расширение своего ареала и пагубно влияет на биоразнообразие, в местах, где его колонии доминируют, численность прочих муравьев, видов собирающих пищу на поверхности земли (стратобионтов) и растительности, сокращается. На численность других видов членистоногих (в том числе сожителей и тлей) L. neglectus также может оказывать влияние [9].

На численность других видов членистоногих (в том числе сожителей и тлей) L. neglectus также может оказывать влияние [9].

Как минимум в некоторых колониях вид может проникать в жилища и хозяйственные постройки, фуражируя в них (в частности, два раза был замечен в теплицах), но предпочитает поселение снаружи, чаще встречаясь в садах и на приусадебных хозяйствах, где может провоцировать вспышки численности равнокрылых (обычно тлей).

Образцы собирались непосредственно из гнезд или же с посещаемых для сбора пади растений. Определение осуществлялось по описанию вида в [13], изучение и измерение размеров тела — при помощи бинокуляра с измерительной сеткой.

Гнезда вида были обнаружены в трех точках в границах г. Ростова-на-Дону (Зеленый остров, Ботанический сад, территория Набережной) и в нескольких близко расположенных точках на территории г. Батайск. Всего обнаружено полигинных гнезд шесть. Гнезда чаще располагаются под камнями, строительным мусором, стволами деревьев, частично могут располагаться под корой деревьев и в земле.

Сбор по крупнейшей, из известных автору, колонии осуществлялся в течение трех лет (2009–2012) с марта и до окончания активности (октябрь -ноябрь). Остальные колонии были найдены в теплое время 2012 года.

Вид во многом похож на широко распространенный в России вид Lasius alienus Forster, 1850 и достоверно может быть отличен по выраженной полигинности (наличию в одной колонии множества плодущих самок, а не одной как при моногинности), не характерной для других европейских видов Lasius. Помимо полигинности представители колоний отличаются размером самцов: средняя длина тела для Lasius neglectus = 2.9 мм, наибольшая = 3.6 мм, у взятых для сравнения самцов L. alienus все размеры больше: средняя длина тела = 4.3 мм, наибольшая = 4.8 мм.

Рабочие особи внешне сходны, отличаются у L. neglectus менее выраженным килем наличника (чаще не выраженным вообще) и числом зубцов мандибул: для L. neglectus обычное число зубцов — 7, из которых основных — обычно 2, редко 3; для сравниваемых особей L. alienus обычное число зубцов — 9, из которых основных обычно — 3. Цвет рабочих L. neglectus несколько более светлый, чем у L. alienus, размеры — незначительно меньше.

alienus обычное число зубцов — 9, из которых основных обычно — 3. Цвет рабочих L. neglectus несколько более светлый, чем у L. alienus, размеры — незначительно меньше.

Размер самок также меньше чем у других Lasius и в среднем составляет 5.8 мм (у взятых для сравнения L. alienus средний размер = 7.4 мм).

Рис. 1 — Королевы Lasius neglectus в окружении рабочих (вид снизу) и рабочие крупным планом

В наибольшем из наблюдаемых гнезд, найденном под листами рубероида, максимально регистрировалось до 30–40 плодущих самок одновременно, хотя их общее число может быть значительно большим (порядка десятков тысяч) [8], так как крупное гнездо продолжается в земле и дерновинах травы. В меньших гнездах обнаруживались порядка 10 плодущих самок. В осматриваемом гнезде наблюдалось значительное число крылатых самок и самцов с 02.06.12 по 15.06.12, и с 31.05.11 по 11.06.11, в том числе — спаривающихся. При вскрытии гнезда половые особи демонстрировали бегство в более глубоко расположенные части гнезда. Брачный лёт не наблюдался, к концу периода наблюдения в гнезде и его окрестностях находилось большое число бескрылых самок и мертвых самцов.

Брачный лёт не наблюдался, к концу периода наблюдения в гнезде и его окрестностях находилось большое число бескрылых самок и мертвых самцов.

Окружение найденных гнезд представляет собой умеренно увлажненные стации с близко расположенной древесно-кустарниковой растительностью (лесополосы, посадки ботанического сада, одичавшая кустарниковая растительность — тополь, тёрн, алыча и др.). Рабочие особи активно участвуют в сборе сахаристых веществ: пади тлей и иногда нектара цветов на таких растениях как чертополох, бодяк и осот.

Две колонии располагались в садах, непосредственно примыкающих к человеческим жилищам и хозяйственным постройкам, в этих случаях отдельные рабочие особи обнаруживались в домах и хозяйственных постройках.

Обычно такие виды муравьев как Formica sanguinea, Formica cunicularia, Lasius niger, Camponotus piceus встречались на той же территории, что и гнезда данного вида. В пределах одного гнезда наблюдалась колония Solenopsis fugax. Рядом с гнездами, обнаруженными в городских парках, идентифицировались, главным образом, представители Lasius niger, L. alienus, L. brunneus, Crematogaster subdentata.

alienus, L. brunneus, Crematogaster subdentata.

В гнездах были зарегистрированы такие сожители, как Myrmicophila, личинки кожеедов, многочисленные особи щетинохвосток (Atelura sp.). Большое количество плодущих самок и рабочих Lasius neglectus заражено клещами. Сожители очень многочисленны, по сравнению с их количеством в гнездах других Lasius, их высокая численность и распространенность в гнездах может быть связана с расселением L. neglectus без брачного лёта и большей, чем у других видов Lasius, общей численностью муравьев в гнезде.

Можно предположить, что вскоре вид будет обнаружен в большинстве крупных городов и южных регионов России. Дальнейшее распространение вида может привести к обеднению видового разнообразия муравьев, нарушению сложившихся с ними экологических связей других видов, причинению некоторого ущерба садовым, тепличным культурам. Большая численность и несколько меньшие, чем у местных видов, рабочие особи, возможно приведут к увеличению поражений растений мирмекофильными равнокрылыми.

Миллионы лет коэволюция цветковых растений зависела и определялась взаимодействием в системе растение — пчела-опылитель.

Одиночные пчелиные (Hymenoptera: Apoidea) являются основными опылителями главных энтомофильных культур в нашей стране — подсолнечника и люцерны. В Ростовской области более 500 видов пчелиных и среди них около 100 экономически значимых опылителей [6]. Численность опылителей в настоящее время оценивается как достаточная для полного опыления растений. Период лёта экономически значимых видов опылителей охватывает время с мая по август. Продолжительность цветения культур короче периода лёта опылителей. Пчелиные концентрируются на энтомофильных культурах только в фазу их цветения и с учетом пищевой специализации: например в Ростовской области часть видов пчел концентрируется в мае на эспарцете, в июне на люцерне, в июле — на подсолнечнике.

Последнее время для борьбы с вредителями регистрируются высокотоксичные для пчел инсектициды из группы неоникотиноидов [3]. В экологических ограничениях по применению этих препаратов есть регламенты по температуре и пространственной изоляции в 5 км для медоносной пчелы (Apis mellifera, Linnaeus 1758), но одиночные пчелы в них никак не учитываются.

В экологических ограничениях по применению этих препаратов есть регламенты по температуре и пространственной изоляции в 5 км для медоносной пчелы (Apis mellifera, Linnaeus 1758), но одиночные пчелы в них никак не учитываются.

Нами выявлены факты отрицательного влияния применения неоникотиноидов на опылителей и урожай энтомофильных культур. Обработка посевов пшеницы против личинок вредной черепашки на территории одного хозяйства приводит к гибели одиночных пчел и отсутствию опылителей даже в соседних хозяйствах и снижению урожая подсолнечника и люцерны. Урожайность семян люцерны снизилась до 30 кг с га, что ниже обычного почти в 10 раз.

Использование экотехнологий позволяет уменьшить пестицидные нагрузки и сохранить опылителей и энтомофагов при проведении защитных мероприятий. Но при продолжении практики игнорирования экологических ограничений в применении пестицидов прогнозируется тяжелая ситуация для опылителей и снижение урожаев энтомофильных культур и уменьшение биоразнообразия растений и насекомых.

Заключение

Естественные и антропогенные изменения в фауне перепончатокрылых могут привести к кардинальному изменению облика региона, сильному изменению структуры агроэкосистем и снижению урожайности энтомофильных сельскохозяйственных культур.

Необходимо включить упомянутые новые виды в список фауны Ростовской области и юга России, определители по имаго и личинкам. Продолжить исследования по их биологии, по уточнению ареалов и изучению их естественных врагов на юге России.

Мы уже познаем структуру и закономерности функционирования эко- и агроэкосистем. Методы прогнозирования экологических проблем дают возможность предвидеть последствия деятельности человека даже в энтомологических аспектах, что является движением к управлению ноосферой, о чем мечтал Владимир Иванович Вернадский.

Список литературных источников

- Артохин К. С. Энтомоценоз люцерны. Ростов на Дону, 2000. – 204с.

- Масляков В. Ю., Ижевский С.

С. Инвазии растительноядных насекомых в европейскую часть России. М. : ИГРАН, 2011. – 272 с.

С. Инвазии растительноядных насекомых в европейскую часть России. М. : ИГРАН, 2011. – 272 с. - Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. М., 2011. – 953 с.

- Сундуков Ю. И. Подотряд Symphyta — сидячебрюхие. Насекомые Лазовского заповедника. Владивосток: Дальнаука, 2009. — С. 212—220.

- Щуров В. И., Гниненко Ю. И., Ленгесова Н. А., Гниненко М. Ю. Ильмовый пилильщик в европейской России. //Защита и карантин растений. 2012, №2. — С. 37—38.

- Blank S. M., Hara H., Mikulas J., Csoka G., Ciornei C., Constantineanu R., Constantineanu I., Roller L., Altenhofer E., Huflejt T., Vetek G. Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae): An East Asian pest of elms (Ulmus spp.) invading Europe //Eur. J. Entomol., 2010. 107. – Р. 357—367.

- Csoka G. Mikulas J., Blank S., Vetek G. A kanjargos szilleveldarazs (Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939) megjelenese Magyarorszagon. //Novenjvedelmi Tudomangos Napok 2010, Budapest, 2010.

— P. 19—20.

— P. 19—20. - Espadaler X.; Rey S.; V.Bernal. 2004. Quenn number in supercolony of the invasive garden ant Lasius neglectus Insectes sociaux 51 (3). — 232 p.

- Fox, M. 2010. First incursion of Lasius neglectus (Hymenoptera: Formicidae), an invasive polygynous ant in Britain. British Journal of Entomology and Natural History 23: 1803. — Р. 1—3.

- Paris, C. & Espadaler, X. 2012. Foraging activity of native ants on trees in forest fragments colonized by the invasive ant Lasius neglectus. Psyche 2012 (261316). — Р. 1—9.

- Schultz, R. & B. Seifert. 2005. Lasius neglectus (Hymenoptera: Formicidae) — a widely distributed tramp species in Central Asia. Myrmecologische Nachrichten 7. — Р. 47—50.

- Seifert, B. 2000. Rapid range expansion in Lasius neglectus (Hymenoptera, Formicidae) — an Asian invader swamps Europe. Dtsch. Entomol. Z., 47. — Р. 173—179.

- Van Loon, A. J.; Boomsma, J. J.; Andrasfalvy, A. 1990. A new polygynous Lasius species (Hymenoptera: Formicidae) from central Europe.

I. Description and general biology. Insectes Soc. 37: pp. 348—362 (page 350, fig. 5 worker, queen, male described)

I. Description and general biology. Insectes Soc. 37: pp. 348—362 (page 350, fig. 5 worker, queen, male described) - Vetek G., Mikulas J., Csoka G., Blank S. A kanjargos szilleveldarazs (Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939) magyarorszagon. //Novenyvedelem, 2010, v. 46, N11. — Р. 519—520.

- Wu Xing-yu, Xin Heng A new record of the genus Aproceros Malaise (Hymenoptera: Argidae) from China //Entomotaxonomia, 2006, v. 28, №4. — Р. 279—280.

Библиографическая ссылка

Артохин К. С., Игнатова П. К., Колесников С. И., Решетов А. A. Изменения в фауне перепончатокрылых насекомых Ростовской области и прогноз экологических последствий // «Живые и биокосные системы». – 2013. – №2; URL: http://www.jbks.ru/archive/issue-2/article-6.

Mutillidae, Vespidae, Apidae) в питании азиатского барсука (meles leucurus Hodgson, 1847) на Урале и в Западной Сибири – тема научной статьи по биологическим наукам читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

333^^ Аграрный вестник Урала №6 (85), 2011 г. +XSSx.

+XSSx.

Биология

жалящие перепончатокрылые

(HYMENOPTERA: MUTILLIDAE, VESPIDAE, APIDAE) В ПИТАНИИ АЗИАТСКОгО БАРСУКА (MELES LEUCURÜS HODGSON, 1847;

на урале и в западной сибири

о. С. ЗАГАйновА, аспирант,

п. в. рудоискатель,

научный сотрудник, институт экологии растений и животных Уро РАИ

620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 202; тел. 8 (343) 210-38-55 доб. 140; e-mail: [email protected]

Ключевые слова: барсук, питание, осы, шмели, Meles leucurus, Hymenoptera, Vespidae, Mutillidae, Apidae. Keywords: badger, diet, wasps, bumblebees, Hymenoptera, Vespidae, Mutillidae, Apidae.

Межвидовые отношения в биоценозах реализуются через сложные формы взаимодействия популяций разных видов, в основе которых лежат трофические связи [13]. Необходимость детального изучения питания и трофоценотических связей животных определяется не только первостепенной биологической ролью этой стороны их жизнедеятельности, но и влиянием, которое они оказывают на многие стороны экологии и этологии животных [9].

Барсук — всеядный хищник. Анализ географической динамики структуры его рациона представляет особый интерес, поскольку эти изменения отражают изменения как трофических потребностей и предпочтений самого потребителя, так и состояния потенциальных кормовых объектов [7]. В большинстве работ, посвященных изучению его питания, приводятся сведения об общем спектре кормов. В то же время, оценка роли конкретной таксономической группы жертв в рационе вида позволит более точно охарактеризовать его роль в различных природных сообществах. leucurus Hodgson,1847) констатируется только факт присутствия ос и шмелей в его рационе, тогда как сведения об их видовом составе и встречаемости не приводятся [3, 8, 12].

leucurus Hodgson,1847) констатируется только факт присутствия ос и шмелей в его рационе, тогда как сведения об их видовом составе и встречаемости не приводятся [3, 8, 12].

Целью работы было охарактеризовать трофическое звено «барсук-жалящие перепончатокрылые» на Урале и в Западной Сибири. В частности, выяснить видовой состав жертв, отмеченных в питании хищника в районах исследований, провести сравнительный анализ географической изменчивости их встречаемости и обилия. Также была предпринята попытка на основании данных о таксономическом составе и биологии перепончатокрылых описать особенности добывания их барсуком.

Методика исследований.

Сбор материала (экскременты барсука) проводили: 1) в 1999-2005 гг. в конце июня-начале июля в северной лесостепи Среднего Урала (Свердловская область, Каменский район, окрестности дер. Старикова) — 151 проба; 2) в конце июня-начале июля в 2004, 2009, 2010 гг. в южной тайге Зауралья (Свердловская область, Талицкий район, национальный парк «Припышминские боры») — 77 проб;

в южной тайге Зауралья (Свердловская область, Талицкий район, национальный парк «Припышминские боры») — 77 проб;

3) в 2004-2010 гг. в конце мая-начале июня («весна») и в начале августа-в сентябре («осень») в северной лесостепи в средней тайге Западной Сибири (Ханты-Мансийский АО, природный парк «Самаровский чугас», острова Большой и Малый Чухтинские) — 255 проб.

Пробы промывали водой через стандартную колонку почвенных сит, далее просушивали на солнце. Камеральная обработка заключалась в разборе непереваренных остатков. По сохранившимся хитиновым покровам определяли таксономическую принадлежность и подсчитывали количество особей жертв. Определение проводилось большей частью по головным капсулам насекомых, имеющим наилучшую сохранность.

Для каждого района исследований оценивали общую встречаемость кормовых объектов (процент проб с данным видом корма от общего числа проб за весь период наблюдений). ае) и не менее 6 видов семейства складчатокрылых (бумажных) ос (Vespidae) (табл. 1). Все осы были представлены исключительно самками. Пчелиные (Apidae) были определены лишь до семейства, скорей всего, барсук питался шмелями (род Bombus Latreille, 1802), но возможно, он потреблял шмелей-кукушек (род Psithyrus Lepeletier, 1833). У этих двух родов головные капсулы имеют сходное строение,

ае) и не менее 6 видов семейства складчатокрылых (бумажных) ос (Vespidae) (табл. 1). Все осы были представлены исключительно самками. Пчелиные (Apidae) были определены лишь до семейства, скорей всего, барсук питался шмелями (род Bombus Latreille, 1802), но возможно, он потреблял шмелей-кукушек (род Psithyrus Lepeletier, 1833). У этих двух родов головные капсулы имеют сходное строение,

Таблица 1

Таксономический состав перепончатокрылых в пробах

Район

Таксон Средний Урал Зауралье Западная Сибирь

Семейство Mutillidae Осы — немки

Mutilla europaea Linnaeus, 1758 + — —

Семейство Vespidae Складчатокрылые осы

Vespa crabro Linnaeus, 1758 + + +

Dolichovespula saxonica (Fabricius, 1793) + +

Dolichovespula norvegica (Fabricius, 1781) — — +

Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758) + + +

Vespula rufa (Linnaeus, 1758) + + +

Vespula germanica (Linnaeus, 1793) — — +

Семейство Apidae Пчелиные

Bombus Latreille, 1802 или Psithyrus Lepeletier, 1833 | 1 + 1 1 + 1 1 +

Примечание: «+» или «-

— присутствие или отсутствие вида соответственно Таблица 2

Обилие особей перепончатокрылых в пробах

Район Показатель

число проб число особей

общее в выборке среднее на пробу ± ошибка максимальное на пробы

Семейство Vespidae

Средний Урал 15 28 1,9 ± 1,46 6

Зауралье 9 14 1,8 ± 0,28 3

Западная Сибирь «весна» 12 12 1,1 ± 0,08 2

Западная Сибирь «осень» 10 20 2,0 ± 0,68 7

Семейство Apidae

Средний Урал 55 121 2,2 ± 2,25 12

Зауралье 28 70 2,5 ± 0,51 11

Западная Сибирь «весна» 25 31 1,3 ± 0,13 3

Западная Сибирь «осень» 33 35 1,1 ± 0,04 2

»

¡55^*^ Аграрный вестник Урала №6 (85), 2011 г. Па europaea Ь. отмечено только на Среднем Урале — в одной пробе 6 особей, в другой 1 особь. В большинстве случаев барсук использовал в питании от 1 до 7 особей Vespidae, от 1 до 12 особей Apidae. В то же время были пробы с большим числом представителей Vespidae. Так, на Среднем Урале в одной пробе обнаружено 15 особей, в Зауралье — 51, в Западной Сибири в осенний период в одной — 21, а в другой — 46 особей. В табл. 2 приведены показатели обилия этих семейств, среднее и максимальное число особей в пробе даны без учета выше обозначенных случаев массового потребления.

Па europaea Ь. отмечено только на Среднем Урале — в одной пробе 6 особей, в другой 1 особь. В большинстве случаев барсук использовал в питании от 1 до 7 особей Vespidae, от 1 до 12 особей Apidae. В то же время были пробы с большим числом представителей Vespidae. Так, на Среднем Урале в одной пробе обнаружено 15 особей, в Зауралье — 51, в Западной Сибири в осенний период в одной — 21, а в другой — 46 особей. В табл. 2 приведены показатели обилия этих семейств, среднее и максимальное число особей в пробе даны без учета выше обозначенных случаев массового потребления.

На Среднем Урале и Зауралье отмечены сходные значения по среднему числу особей на пробу для Vespidae и Apidae. Для Урала этот показатель по двум семействам выше, чем для Западной Сибири. Среднее число особей на пробу Vespidae в Западной Сибири в весенний период выше, чем в осенний, тогда как для Apidae отмечена противоположная тенденция.

Обсуждение.

По нашим данным, на Урале и в Западной Сибири выявлена относительно высокая встречаемость жалящих перепончатокрылых в питании азиатского барсука (в среднем около 37,8 %), при этом процент встреч Apidae (в среднем около 30,5 %) выше, чем у Vespidae (в среднем около

13.9 %). В рационе европейского барсука общая встречаемость жалящих перепончатокрылых несколько ниже, главную роль играют осы. В Швейцарии встречаемость шмелей составляла 1 %, ос — 13 % [16], в Молдавии процент встреч шмелей — 0,5 %, ос — 2,2 % [4], в Крыму процент встреч шмелей — 6 %, ос — 18 % [1].

Роль перепончатокрылых в питании барсука может меняться в зависимости от сезона. По нашим данным, в Западной Сибири наблюдается небольшой рост потребления Apidae в осенний период, по сравнению с весенним, тогда как для Vespidae отмечена противоположная тенденция (рис.1). зо пончатокрылых, отмеченное в районах | наших исследований, а также в других | 2о частях ареала, указывает на то, что бар- | сук, вероятно, целенаправленно отыски- I 10 вает и раскапывает гнезда шмелей и ос. К середине лета в гнездах содержатся сотни о личинок и куколок, повышающих их привлекательность. Нами было обнаружено, что в южной тайге Среднего Урала гнезда ос (Vespa crabro L., Dolichovespula saxonica F., Vespula vulgaris L.) к началу сентября могут насчитывать до 1300 особей (включая рабочих, цариц следующего года и самцов), свыше тысячи личинок и нескольких сот куколок. Масса живого вещества таких гнезд может достигать 1 кг

зо пончатокрылых, отмеченное в районах | наших исследований, а также в других | 2о частях ареала, указывает на то, что бар- | сук, вероятно, целенаправленно отыски- I 10 вает и раскапывает гнезда шмелей и ос. К середине лета в гнездах содержатся сотни о личинок и куколок, повышающих их привлекательность. Нами было обнаружено, что в южной тайге Среднего Урала гнезда ос (Vespa crabro L., Dolichovespula saxonica F., Vespula vulgaris L.) к началу сентября могут насчитывать до 1300 особей (включая рабочих, цариц следующего года и самцов), свыше тысячи личинок и нескольких сот куколок. Масса живого вещества таких гнезд может достигать 1 кг

Как уже отмечалось ранее, сведения о видовом составе жалящих перепончатокрылых в питании барсука весьма фрагментарны. Так, в Германии выявлены следующие виды ос: Vespula vulgaris L., V. rufa L., Vespa crabro L., Psithyrus Lep. и Anthophora Latr. [14]. Первые три вида также отмечены в питании барсука в наших районах исследований. Потребление барсуком шмелей Bombus lucorum L. (анализ содержимого желудка) показано в Англии [18]. Любопытные сведения по анализу содержимого желудка барсуков, добытых в широколиственных лесах Тульских засек, приводит Г. Л. Лихачев [6]. У одного зверя в желудке была 51 взрослая оса и 42 ее личинки (Vespa vulgaris L.), кроме того, сохранилось несколько кусочков шмелиных сот, не менее 50 ячеек (Bombus terrestis L.), у другого было обнаружено 362 ячейки сот с молодыми, готовыми к вылету особями и некоторое количество взрослых шмелей, а кроме того, 15 ос.

Потребление барсуком шмелей Bombus lucorum L. (анализ содержимого желудка) показано в Англии [18]. Любопытные сведения по анализу содержимого желудка барсуков, добытых в широколиственных лесах Тульских засек, приводит Г. Л. Лихачев [6]. У одного зверя в желудке была 51 взрослая оса и 42 ее личинки (Vespa vulgaris L.), кроме того, сохранилось несколько кусочков шмелиных сот, не менее 50 ячеек (Bombus terrestis L.), у другого было обнаружено 362 ячейки сот с молодыми, готовыми к вылету особями и некоторое количество взрослых шмелей, а кроме того, 15 ос.

Наличие исключительно самок жалоносных перепончатокрылых в наших районах исследований в июньских и июльских пробах объясняется тем, что первые самцы шмелей и бумажных ос появляются на Среднем Урале к середине II — началу III декады июля. Среди Vespidae, по-видимому, только один вид (Vespula rufa L.) имеет укороченный цикл развития, для которого отмечено раннее появление самцов (конец июня-начало июля) и завершение лета этого вида уже к началу сентября. Кроме того, наличие самок ос и шмелей в питании барсука говорит о том, что он, скорей всего, безразличен к их ужалениям.

Кроме того, наличие самок ос и шмелей в питании барсука говорит о том, что он, скорей всего, безразличен к их ужалениям.

Исходя из особенностей биологии жертв, можно сделать ряд предположений о способах добывания барсуком разных видов жалящих перепончатокрылых. Во-первых, он может раскапывать их гнезда. Известно, что осы рода Vespula Thomson, 1869 живут в земле, занимая, как правило, различные ниши, пустоты, трухлявые пни или норы грызунов. На Урале нами неоднократно отмечены случаи гнездования под землей Vespa crabro L. [10]

1

JA

■ Mutillidae

□ Vespidae

□ Apidae

Д

С ред ний У рал Зураль е

Западная

Сибирь

«весна»

Западная район Сибирь «осень»

Рисунок 1

Встречаемость перепончатокрылых в пробах (за весь период исследований) и Dolichovespula saxonica F. Во-вторых, барсук может питаться осами непосредственно с субстрата. Некоторые виды ос родов Vespa L. и Dolichovespula Rohwer строят гнезда, как правило, над землей. Возможно, барсук разорял упавшее гнездо с этими осами, сбитое другими животными, или находил их в поваленном дереве, в котором они заселились. Самки немок Mutilla europaea L. бескрылые, на Урале этот вид довольно редок. Возможно, барсук потреблял их с земли или, что более вероятно, разорил гнездо шмелей, где они могли находиться в качестве паразитов [5].

Во-вторых, барсук может питаться осами непосредственно с субстрата. Некоторые виды ос родов Vespa L. и Dolichovespula Rohwer строят гнезда, как правило, над землей. Возможно, барсук разорял упавшее гнездо с этими осами, сбитое другими животными, или находил их в поваленном дереве, в котором они заселились. Самки немок Mutilla europaea L. бескрылые, на Урале этот вид довольно редок. Возможно, барсук потреблял их с земли или, что более вероятно, разорил гнездо шмелей, где они могли находиться в качестве паразитов [5].

С. В. Кириковым [3] подчеркивается положительная роль барсука в истреблении общественных ос на том основании, что Vespidae уничтожают множество пчел и других насекомых-опылителей растений. Нам это представляется не совсем обоснованным, поскольку, во-первых, осы сами являются опылителями, во-вторых, осы истребляют насекомых, многие из которых — вредители сельского и лесного хозяйств или имеют отрицательное ветеринарное и медицинское значение.

Обобщая полученные результаты, можно заключить, что жалящие перепончатокрылые играют важную роль в питании барсука на Урале и в Западной Сибири. Их массовое потребление в значительной степени связано с общественным образом жизни жертв и, как следствие, высокой доступностью и локальным нахождением в определенном месте. Хищник поедает сразу большое количество особей и тем самым снижает свои энергетические затраты на кормодобывание. Несмотря на относительно разнообразный состав Vespidae в рационе барсука, скорей всего, он не отдает предпочтения каким-то определенным видам.

Авторы выражают свою благодарность Н. И. Маркову, Е. В. Бердышевой, А. В. Нестеркову за помощь в сборе материала и Е. В. Зиновьеву, определившему часть сборов.

Работа выполнена при под -держке программы развития ведущих научных школ (НШ-3260.2010.4) и научнообразовательных центров (контракт 02. 740.11.0279).

740.11.0279).

литература

1. Альгульян С. Г Питание и сезонные особенности образа жизни крымского барсука (Meles meles Tauricus Одп.) // Зоологический журнал. 1940. Т. 19. Вып. 3. С. 499-515.

2. Данилов П. И., Туманов И. Л. Куньи Северо-Запада СССР. Л., 1976. 256 с.

3. Кириков С. В. Птицы и млекопитающие в условиях ландшафтов южной оконечности Урала. М. : Академия наук СССР, 1952. 411 с.

4. Корчмарь Н. Д. Некоторые данные о распространении, биологии и хозяйственном значении барсука в Молдавии // Вопросы экологии и практического значения птиц и млекопитающих Молдавии. Кишинев, 1962. С. 56-63.

5. Лелей А. С. Осы-немки (Hymenoptera, Mutillidae) фауны СССР и сопредельных стран. Л. : Наука, 1985. 268 с.

Л. : Наука, 1985. 268 с.

Аграрный вестник Урала №6 (85), 2011

___________________Ветеринария ‘У

6. Лихачев Г. Л. Некоторые черты экологии барсука в широколиственных лесах Тульских засек (Приокско-Террасный заповедник) // Сборник материалов по результатам изучения млекопитающих в государственном заповеднике. Москва, 1956. С. 72-78.

7. Марков Н. И., Загайнова О. С., Зиновьев E. B. Предварительные данные о питании барсука в природном парке «Самаровский Чугас» // Биологические ресурсы и природопользование : сб. науч. тр. Сургут, 2006. Вып. 9. С. 247-253.

8. Москвитин С. С., Москвитина Н. С., Мисуркин О. Н., Павленко Ж. И. Некоторые особенности экологии барсука томского приобья // V съезд всесоюзного териологического общества АН СССР (29 января — 2 февраля 1990 г. , Москва). Москва, 1990.

, Москва). Москва, 1990.

Т. 2. С. 95-96.

9. Новиков Г. А. Теоретические основы и методы изучения питания и трофических связей млекопитающих и птиц // Русский орнитологический журнал. 2001. Экспресс-выпуск 154. С. 673-687.

10.Рудоискатель П. В., Николаенкова А. В., Фадеев К. И. К познанию фауны и некоторых особенностей экологии складчатокрылых ос (Hymenoptera, Vespidae) Свердловской области // Аграрный вестник Урала. 2011. № 2 (81). С. 31-33.

11. Соловьев В. А., Юферев Г. И., Мальцев М. В. Пищевые предпочтения и особенности маркировочной деятельности барсука Волжско-Камского междуречья // Современные проблемы природопользования, охотоведения и звероводства : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ВНИИОЗ. Киров, 2007. С. 410.

С. 410.

12.Швецов Ю. Г., Смирнов М. Н., Монахов Г. И. Млекопитающие бассейна озера Байкал. Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1984. С. 88-89.

13.Шилов И. А. Экология. М. : Высш. шк., 1997. 512 с.

14.Hofmann T., Stubbe M. Zur Nahrungsokologie des Dachses Meles meles (L., 1758) in Mitteldeutschland // Beitrage zur Jagd- und

Wildforshung, Bd. 18. 1993. P. 107-119.

15.Goszczynski J., Jedrzejewska B., Jedrzejewski W. Diet composition of badgers (Meles meles) in pristine forest and rural habits of

Poland compared to other European populations // J. Zool. 2000. 250. P. 495-505.

16.Roper T. J., Lups P. Diet of badgers (Meles meles) in central Switserland: an analysis of stomach contents // Z. Saugetierkunde. 1995. 60. P. 9-19.

Saugetierkunde. 1995. 60. P. 9-19.

17. Lanszki J., Kormendi S., Hancz C., Zalewski A. Feeding habits and niche overlap in a Carnivora community of Hungary // Acta Theriologica. 1999. 44 (4). P. 429-442.

18. Middleton A. D. The Food of a Badger (Meles meles) // Journal of Animal Ecology. 1935. Vol. 4. № 2. P. 291.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СТРУКТУРА

гинекологических заболеваний у коров в племенных организациях свердловской области

М. в. РЯПОСОВА,

кандидат ветеринарных наук, доцент, Уральский НИВИ Россельхозакадемии

Ключевые слова: корова, распространение заболеваний, гипофункция яичников, кисты яичников, органы репродуктивной системы.

Keywords: соw, distribution of diseases, gipofunciya of ovaries, ovarian cysts, organs reproductive system.

В условиях интенсивного ведения молочного скотоводства появляются новые технологии, предъявляющие высокие требования к состоянию здоровья животных. Повышение уровня молочной продуктивности коров сопровождается нарушением обмена веществ, что выражается в ухудшении физиологического состояния и снижении эффективности воспроизводства [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Цель исследований.

Изучение распространения и структуры гинекологической заболеваний в племенных хозяйствах при разной технологии содержания животных.

Материалы и методы исследований.

Работа проведена в 2009-2010 гг. в двух сельскохозяйственных организациях Свердловской области с разной технологиях содержания коров: агрофирме «Уральская» (привязная) и ЗАО «Агрофирма «Патруши» (беспривязная).

в двух сельскохозяйственных организациях Свердловской области с разной технологиях содержания коров: агрофирме «Уральская» (привязная) и ЗАО «Агрофирма «Патруши» (беспривязная).

Распространение и структуру гинекологической патологии у коров в сельскохозяйственных организациях при разных технологиях содержания определяли на основании анализа данных учетной и отчетной ветеринарной документации и результатов гинекологической диспансеризации животных. Обследовано 163 бесплодных коровы, не осемененных свыше 45-90 дней после отела или

осемененных, но не оплодотворившихся.

Трансректальное исследование проводили по общепринятой методике. Для подтверждения диагнозов проводили ультразвуковое исследование с использованием портативного УЗИ-сканера «WED-3000» (производство фирмы «Shenzhen Well.D.Electronics Co LTD»). Работа сканера осуществлялась в режиме В, при этом использовался ректальный зонд (датчик) с частотой 7,5 МГ ц (LV2-2/7,5 MHz).

Результаты исследований и их обсуждение.

В исследуемых хозяйствах содержится черно-пестрый скот со среднегодовой молочной продуктивностью 7410 кг и 7759 кг соответственно (табл. 1).

Проведенная ранее диспансеризация коров свидетельствует, что при любой системе содержания животных наблюдаются признаки нарушения обмена веществ. При привязной технологии содержания до 81,28 % животных имеют клинические

признаки нарушения обмена веществ, при беспривязной технологии — 73,26 %. Клинические проявления остеодистрофии и патологии печени регистрируются у 78,11 % и 36,10 % коров при привязном содержании и у 67,07 % и 31,36 % животных при беспривязном содержании [5].

Результаты гинекологической диспансеризации коров в А/Ф «Уральская» показали, что у 52,9 % животных регистрируются заболевания матки воспалительного и невоспалительного характера, среди них ведущее место занимает хронический эндометрит — 41,17 % (у 28 животных). Хроническая субинволюция матки наблюдается у 11,8 % коров (табл. 2).

Хроническая субинволюция матки наблюдается у 11,8 % коров (табл. 2).

Достаточно высокий процент животных регистрируется с кистозными перерождениями яичников — у 17 из обследованных (25,0 %) и еще более высокий процент животных — с гипофункцией яичников (39,7 %). Дисфункции яичников, проявляющиеся фолликулярными и лютеиновыми

Таблица 1

Характеристика племенных хозяйств с разной технологией содержания

Показатели Система содержания коров

А/Ф «Уральская» (привязная) А/Ф «Патруши» (беспривязная)

Численность поголовья коров, гол 1100 1055

Продуктивность, кг 7410 7789

Содержание жира в молоке, % 4,32 4,26

Содержание белка в молоке, % 2,98 3,08

Пищевые привычки перепончатокрылых и Isoptera в тропическом дождевом лесу, согласно соотношению изотопов азота и углерода

Abe T. 1979. Исследования распределения и экологической роли термитов в низинных тропических лесах Западной Малайзии (2) Пища и пищевые привычки термитов в лесном заповеднике Пасо. Яп. J. Ecol. 29: 121-135

Google Scholar

Абэ Т., Бигнелл Д. и Хигаши М. 2000. Термиты: эволюция, социальность, симбиоз, экология . Kluwer Academic Publishers, Дордрехт. 488 pp.

Ambrose S.H. и Норр Л. 1993. Изотопные данные углерода для доставки диетического белка в костный коллаген и из всей диеты в костный апатит-карбонат: эксперименты по выращиванию очищенной диеты. В: Molecular Archeology of Prehistoric Human Bone (Lambert J. and Grupe G., Eds). Шпрингер-Верлаг, Берлин, Германия. pp 1-37

Бейкер Х.и Бейкер И. 1986. Наличие и значение аминокислот в цветочном нектаре. Plant Syst. Evol. 151: 175-186

Google Scholar

Bignell D.E. и Эгглтон П. 2000. Термиты в экосистемах. В: Termites: Evolution, Sociality, Symbiosis, Ecology (Abe T., Bignell D.E. and Higashi M., Eds). Kluwer Academic Publishers, Дордрехт. pp 363-387

Blüthgen N.и Фидлер К. 2002. Взаимодействие между муравьями-ткачами Oecophylla smaragdina , равнокрылыми, деревьями и лианами в пологе австралийских тропических лесов. J. Anim. Ecol. 71: 793-801

Google Scholar

Блютген Н., Гебауэр Г. и Фидлер К. 2003. Распутывание пищевой сети тропических лесов с использованием стабильных изотопов: диетическое разнообразие в сообществе муравьев, богатых видами. Экология 137: 426-435

Google Scholar

Blüthgen N., Gottsberger G. и Fiedler K. 2004. Сахарный и аминокислотный состав нектара и медвяной росы из австралийских тропических лесов. Austral Ecol. 29: 418-429

Google Scholar

Bohart R.M. и Менке А.С. 1976. Sphecid Wasps of the World . Калифорнийский университет Press, Беркли. 600 стр.

Bourguignon T., Šobotník J., Lepoint G., Мартин Дж. М. и Ройзин Ю. 2009. Дифференциация ниши среди неотропических термитов, питающихся почвой, без солдат, выявленная по соотношению стабильных изотопов. Soil Biol. Biochem. 41: 2038-2043

Google Scholar

Брезнак Ю.А. и Брюн А. 1994. Роль микроорганизмов в переваривании лигноцеллюлозы термитами. Annu. Преподобный Энтомол. 39: 453-487

Google Scholar

Брайан М.V. 1978. Производственная экология муравьев и термитов . Издательство Кембриджского университета, Кембридж. 409 pp.

Buschinger A., Klein R.W. и Maschwitz U. 1994. Структура колонии бамбукового жилища Tetraponera sp. (Hymenoptera: Formicidae: Pseudomyrmecinae) из Малайзии. Насекомое. Soc. 41: 29-41

Google Scholar

Дэвидсон Д.В., Кук С.К., Снеллинг Р.Р. и Чуа Т.Х. 2003. Объяснение обилия муравьев в пологах тропических лесов равнин. Наука 300: 969-972

Google Scholar

ДеНиро М.Дж. и Эпштейн С. 1977. Механизм фракционирования изотопов углерода, связанный с синтезом липидов. Наука 197: 261-263

Google Scholar

Де Ниро М.Дж. И Эпштейн С. 1978. Влияние диеты на распределение изотопов углерода в организме животных. Геохим. Космохим. Acta 42: 495-506

Google Scholar

Эгглтон П., Хоматеви Р., Джонс Д.Т., Макдональд Дж.А., Джива Д., Бигнелл Д.Э., Дэвис Р.Г. и Марьяти М. 1999. Сообщества термитов, нарушение лесов и потоки парниковых газов в Сабахе, Восточная Малайзия. Фил. Пер.R. Soc. B 354: 1791-1802

Google Scholar

Фельдхаар Х., Гебауэр Г. и Блютген Н. 2010. Стабильные изотопы: прошлое и будущее в раскрытии секретов питания муравьев (Hymenoptera: Formicidae). Myrmecol. Новости 13: 3-13

Google Scholar

Фиала Б., Машвиц У., То Ю.П. и Хельбиг А.Дж. 1989. Исследования ассоциации муравьев Юго-Восточной Азии — защита деревьев Macaranga с помощью Crematogaster borneensis . Экология 79: 463-470

Fittkau E.J. и Клинге Х. 1973. О биомассе и трофической структуре экосистемы тропических лесов Центральной Амазонки. Biotropica 5: 2-14

Google Scholar

Фрай Б.2006. Экология стабильных изотопов . Спрингер, Нью-Йорк. 308 pp

Gadagkar R. 1991. Belonogaster , Mischocyttarus , Parapolybia и независимое учреждение Ropalidia . В: The Social Biology of Wasps (Ross K.G. and Matthews R.W., Eds). Издательство Корнельского университета, Итака и Лондон. pp 149-190

Gannes L.Z., O’Brien D.M. и Мартинес дель Рио С. 1997. Стабильные изотопы в экологии животных: предположения, предостережения и призыв к проведению дополнительных лабораторных экспериментов. Экология 78: 1271-1276

Google Scholar

Гримальди Д. и Энгель М.С. 2005. Эволюция насекомых . Cambridge University Press, Кембридж, Великобритания 755 стр.

Heil M., Fiala B., Kaiser W. и Linsenmair K.E. 1998. Химический состав пищевых тел Macaranga : адаптация к их роли в привлечении и питании муравьев. Функц.Ecol. 12: 117-122

Google Scholar

Хигаши М. и Эйб Т. 1996. Глобальная диверсификация термитов, обусловленная эволюцией симбиоза и социальности. В: Биоразнообразие: экологическая перспектива (Абэ Т., Левин С.А. и Хигаши М., ред.). Спрингер-Верлаг, Нью-Йорк. стр 83-112

Хобби Э.А. и Вернер Р.А. 2004. Внутримолекулярные, специфичные для соединений и объемные изотопные структуры углерода в растениях C 3 и C 4 : обзор и синтез. New Phytol. 161: 371-385

Google Scholar

Hölldobler B. и Wilson E.O. 1990. Муравьи . Belknap Press издательства Гарвардского университета, Кембридж. 732 pp.

Hyodo F., Kohzu A. and Tayasu I. 2010a. Связывание наземных и подземных пищевых сетей с помощью анализов стабильных изотопов углерода и азота. Ecol. Res. 25: 745-756

Хиодо Ф., Мацумото Т., Такемацу Ю., Камои Т., Фукуда Д., Накагава М. и Итиока Т. 2010b. Структура пищевой сети в тропическом лесу Малайзии на основе соотношений стабильных изотопов углерода и азота. J. Trop. Ecol. 26: 205-214

Хиодо Ф., Таясу И., Иноуэ Т., Адзума Ж.-И. и Кудо Т. 2003. Различная роль симбиотических грибов в деградации лигнина и обеспечении питанием термитов, выращивающих грибы (Macrotermitinae: Isoptera). Функц. Ecol. 17: 186-193

Google Scholar

Хиодо Ф., Таясу И., Конате С., Тондо Дж. Э., Лавель П. и Вада Э. 2008. Постепенное обогащение 15 N с гумификацией рациона в подземной пищевой сети: взаимосвязь между 15 N и возраст диеты, определенный с использованием 14 C. Funct. Ecol. 22: 516-522

Google Scholar

Инуи Ю., Танака Х.О., Хиодо Ф. и Итиока Т. 2009. Обилие тропического таракана в пределах гнезда Pseudoanaplectinia yumotoi , ассоциированного с Crematogaster муравьев, населяющих эпифитный папоротник domatia в борнейском лесу диптерокарпия. J. Nat. Hist. 43: 1139-1145

Google Scholar

Итино Т., Дэвис С.Дж., Тада Х., Хиеда О., Иногучи М., Итиока Т., Ямане С. и Иноуэ Т.2001. Созидание муравьев и растений. Ecol. Res. 16: 787-793

Google Scholar

Джива Д., Бигнелл Д.Э., Эгглтон П. и Марьяти М. 1999. Дыхательный газообмен термитов из скопления Сабах (Борнео). Physiol. Энтомол. 24: 11-17

Google Scholar

Джонс Д.Т. и Гаторн-Харди Ф.Дж. 1995. Собирательная активность процессионного термитника Hospitalitermes hospitalis (Termitidae, Nasutitermitinae) в тропических лесах Брунея на северо-западе Борнео. Насекомое. Soc. 42: 359-369

Google Scholar

Джонс Д.Т. и Престио А.Х. 2002. Исследование термитов (Insecta: Isoptera) района Табалонг, южный Калимантан, Индонезия. Raffles Bull. Zool. 50: 117-128

Google Scholar

Джонс Д.Т., Рахман Х., Бигнелл Д.Э. и Prasetyo A.H. 2010. Леса на ультраосновных почвах Борнео имеют очень бедные ассоциации термитов. J. Trop. Ecol. 26: 103-114

Google Scholar

Кляйн А.М., Штеффан-Девентер И. и Чарнтке Т. 2004. Продолжительность походов за пищей и плотность пчел-мегахилид, ос-эуменид и ос-помпилид в системах тропического агролесоводства. J. Anim. Ecol. 73: 517-525

Google Scholar

Линдеман Р.Л. 1942. Трофико-динамический аспект экологии. Экология 23: 399-417

Google Scholar

Мартин С.J. 1995. Шершни (Hymenoptera: Vespinae) Малайзии. Малайский. Nat. J. 49: 71-82

Google Scholar

Машвиц У. и Мюленберг М. 1975. Стратегия хищничества у некоторых восточных видов Leptogenys (Formicidae-Ponerinae). Экология 20: 65-83

Google Scholar

Мацуура К.1991. Vespa и Provespa . В: The Social Biology of Wasps (Ross K.G. and Matthews R.W., Eds). Издательство Корнельского университета, Итака. pp 232-262

McCutchan J.H., Lewis W.M., Kendall C. and McGrath C.C. 2003. Изменение трофического сдвига для соотношений стабильных изотопов углерода, азота и серы. Ойкос 102: 378-390

Google Scholar

Миченер К.D. 2000. Пчелы мира . Издательство Университета Джона Хопкинса, Балтимор, Мэриленд, 913, стр.

Минагава М. и Вада Э. 1984. Поэтапное обогащение 15 N вдоль пищевых цепей: дополнительные доказательства и связь между δ 15 N и возрастом животных . Геохим. Космохим. Acta . 48: 1135-1140

Google Scholar

Момосе К., Юмото Т., Нагамицу Т., Като М., Нагамасу Х., Сакаи С., Харрисон Р.Д., Итиока Т., Хамид А.А. и Иноуэ Т. 1998. Биология опыления в низинном диптерокарповом лесу в Сараваке, Малайзия. I. Характеристика сообщества растений-опылителей в низинном диптерокарповом лесу. г. J. Bot. 85: 1477-1501

Google Scholar

Надельхоффер К. и Фрай Б. 1994. Исследования изотопов азота в лесных экосистемах. В: Стабильные изотопы в экологии и науке об окружающей среде (Лайта К.and Michener R.H., Eds). Научные публикации Блэквелла, Оксфорд. pp 22-44

O’Neil K.M. 2001. Осы-одиночки: поведение и естественная история . Издательство Корнельского университета, Итака. 406 pp.

Pfeiffer M. и Linsenmair K.E. 2000. Вклад в историю жизни малазийского гигантского муравья Camponotus gigas (Hymenoptera, Formicidae). Насекомое. Soc. 47: 123-132

Google Scholar

Поллирер М.М., Лангель Р., Шеу С. и Мараун М. 2009. Компартментализация пищевой цепи почвенных животных, на что указывает двойной анализ соотношений стабильных изотопов ( 15 N / 14 N и 13 C / 12 С). Soil Biol. Biochem. 41: 1221-1226

Google Scholar

Post D.M. 2002. Использование стабильных изотопов для оценки трофического положения: модели, методы и допущения. Экология 83: 703-718

Google Scholar

Рихтер М.Р. 2000. Пищевое поведение социальных ос (Hymenoptera: Vespidae). Annu. Преподобный Энтомол. 45: 121-150

Google Scholar

Рубик Д.В. 1989. Экология и естественная история тропических пчел .Издательство Кембриджского университета, Нью-Йорк. 514 pp.

Танака Х.О., Инуи Ю. и Итиока Т. 2009. Анти-травоядные эффекты вида муравьев, Crematogaster difformis , населяющего мирмекофитные эпифиты в пологе тропических равнинных тропических лесов на Борнео. Ecol. Res. 24: 1393-1397

Google Scholar

Таясу И. 1998. Использование соотношений изотопов углерода и азота в исследованиях термитов. Ecol. Res. 13: 377-387

Google Scholar

Таясу И., Эйб Т., Эгглтон П. и Бигнелл Д.Э. 1997. Соотношение изотопов азота и углерода у термитов: индикатор трофического образа жизни на градиенте от питания древесиной к питанию почвой. Ecol. Энтомол. 22: 343-351

Google Scholar

Таясу И., Хиодо Ф., Такемацу Ю., Сугимото А., Иноуэ Т., Киртибутр Н. и Абэ Т. 2000. Стабильные соотношения изотопов и сохранение мочевой кислоты у термитов, принадлежащих к трем типам питания в Таиланде. Isotopes Environ. Медицинский Стад . 36: 259-272

Tillberg C.V. и Breed M.D. 2004. Помещение всеядного животного в сложную пищевую сеть: вклад диеты во взрослую биомассу муравья. Biotropica 36: 266-272

Google Scholar

Тилберг К.В., Маккарти Д.П., Долезал А.Г., Суарес А.В. 2006. Измерение трофической экологии муравьев с помощью стабильных изотопов. Насекомое. Soc. 53: 65-69

Google Scholar

Тилман Д. 1982. Конкуренция ресурсов и структура сообщества . Princeton University Press, Princeton, N.J. 296 pp

Van Mele P. and Cuc N.T.T. 2000. Эволюция и статус Oecophylla smaragdina (Fabricius) как средства борьбы с вредителями цитрусовых в дельте Меконга, Вьетнам. Внутр. J. Pest Manage. 46: 295-301

Google Scholar

Вандерклифт М.А. и Понсард С. 2003. Источники различий в рационе потребителей δ 15 Обогащение N: метаанализ. Экология 136: 169-182

Google Scholar

Wäckers F.L. 2004. Оценка пригодности цветущих трав в качестве источников питания паразитоидов: привлекательность цветов и доступность нектара. Biol. Продолж. 29: 307-314

Google Scholar

Ватанабе Х. и Токуда Г. 2010. Целлюлозолитические системы у насекомых. Annu. Преподобный Энтомол. 55: 609-632

Google Scholar

Уилсон Э.О. 1958. Зарождение кочевого и группового хищничества у понеринских муравьев. Evolution 12: 24-31

Google Scholar

Юмото Т. и Накашизука Т. 2005. Программа биологии растительного покрова в Сараваке: объем, методы и достоинства. В: Экология опыления и тропический лес (Рубик Д.В., Сакаи С. и Хамид А.А., ред.). Спрингер, Нью-Йорк. pp 13-21

Hymenoptera (муравьи, пчелы, осы) | ЛОР 425 — Общая энтомология

Основные семьиМухи-кусачки: В большинстве случаев пищу с кровью принимают только взрослые самки.

- Culicidae (комары) — могут переносить малярию, энцефалит, желтую лихорадку, филяриоз и другие заболевания.

- Tabanidae (слепень / олень) — может распространять туляремию, лоаз, трипаносомоз и другие болезни.

- Simulidae (мошки) — могут распространять онхоцериоз человека и лейкоцитозные инфекции домашней птицы.

- Psychodidae (мотылек) — может распространять лейшманиоз, песчаную лихорадку и другие болезни.

- Ceratopogonidae (панки, невидимые глаза) — маленькие, но злобные кусаки, которые были связаны с распространением нескольких круглых червей, простейших и вирусных патогенов среди людей и других животных.

- Muscidae (Комнатные мухи) — одни из самых космополитичных насекомых. У некоторых видов есть кусачий ротовой аппарат, у других — просто падальщики. Такие заболевания, как дизентерия, холера и фрамбезия, могут передаваться через стопы и ротовой аппарат.

Травоядные животные: личинок питаются тканями растений.

- Cecidomyiidae (галлицы) — некоторые вызывают образование галлов растений; другие — падальщики, хищники или паразиты. Это семейство включает гессенскую муху Mayetolia destructor .

- Tephritidae (плодовые мухи) — многие виды являются сельскохозяйственными вредителями; например, яблочная личинка, Rhagoletis pomonella .

- Agromyzidae — большинство личинок — минорцы, некоторые — мотыльки для стеблей и семян.Некоторые виды являются сельскохозяйственными вредителями.

- Anthomyiidae — многие виды являются корневыми или семенными личинками.

Падальщики: личинок питаются навозом, падалью, мусором или другими органическими веществами.

- Drosophilidae (жмыхи) — питаются гниющими плодами.

- Tipulidae (журавлиные мухи) — личинки живут в почве или иле.

- Calliphoridae (мухи) — личинки питаются мусором и падалью; включает червя Cochliomyia hominivorax .

- Chironomidae (мошки) — водные личинки обычно живут в иле и питаются органическими веществами.

- Sarcophagidae (мясные мухи) — личинки обычно питаются падалью. Некоторые виды могут вызывать миаз у человека.

Хищники: взрослых особей и / или личинок нападают на других насекомых как добычу:

- Asilidae (мухи-разбойники) — общие хищники других насекомых.

- Bombyliidae (пчелиные мухи) — хищные личинки; имитирует взрослую пчелу.

- Empididae (танцующие мухи) — взрослые особи хищны.

- Syrphidae (цветочные мухи) — некоторые личинки являются хищниками тлей; большинство взрослых людей имитируют пчел или ос.

Паразиты: личинок являются паразитами или паразитоидами других животных.

- Tachinidae — паразитоиды других насекомых. Некоторые виды являются важными агентами биоконтроля.

- Sciomyzidae (болотные мухи) — личинки паразитируют на слизняках и улитках.

- Oestridae (мухи / камыши) — личинки являются эндопаразитами млекопитающих, в том числе человека.

- Hippoboscidae (вши) — взрослые особи являются кровососущими эктопаразитами птиц и млекопитающих.

- Holometabola

- Полное развитие (яйцо, личинка, куколка, имаго)

- Двукрылых традиционно делят на три подотряда:

- Nematocera (мухи с многочлениковыми усиками)

- Brachycera (летит со стилизованными усиками)

- Cyclorrhapha (мухи с приподнятыми усиками)

- В некоторых более новых классификациях Brachycera включает Cyclorrhapha.

В изобилии по всему миру. Личинки встречаются во всех пресноводных, полуводных и влажных земных средах.

| Северная Америка | Во всем мире | |

| Количество семей | 108 | 130 |

| Количество видов | 16 914 | ~ 98,500 |

В отряд двукрылых входят все настоящие мухи.Эти насекомые отличаются тем, что их задние крылья уменьшены до небольших булавовидных структур, называемых жужжальцами — только перепончатые передние крылья служат аэродинамическими поверхностями. Жужжальцы вибрируют во время полета и работают как гироскоп, помогая насекомому сохранять равновесие.

Все личинки двукрылых безногие. Они живут в водной (пресная вода), полуводной или влажной наземной среде. Они обычно находятся в почве, тканях растений или животных, а также в падалях или навозе — почти всегда там, где опасность высыхания незначительна.Некоторые виды являются травоядными, но большинство питаются мертвым органическим веществом или паразитируют на других животных, особенно позвоночных, моллюсках и других членистоногих. В более примитивных семействах (подотряд Nematocera) личинки мух имеют хорошо развитые головные капсулы с нижнечелюстным ротовым аппаратом. Эти структуры уменьшены или отсутствуют в более продвинутых подотрядах (Brachycera и Cyclorrhapha), где личинки, известные как личинки, имеют червеобразные тела и только пару крючков во рту для кормления.

Взрослые мухи обитают в самых разных средах обитания и демонстрируют огромные различия по внешнему виду и образу жизни.Хотя у большинства видов есть ротовой аппарат, состоящий из двух частей, и они собирают пищу в жидкой форме, их ротовые органы настолько разнообразны, что некоторые энтомологи подозревают, что пищевые адаптации могли возникнуть в результате более чем одного эволюционного происхождения. Во многих семьях хоботок (рострум) приспособлен для обтирания губкой и / или притирания. Эти мухи выживают за счет пади, нектара или экссудатов различных растений и животных (мертвых или живых). В других семьях хоботок приспособлен для разрезания или прокалывания тканей хозяина.Некоторые из этих мух являются хищниками других членистоногих (например, мухи-разбойники), но большинство из них являются внешними паразитами (например, комарами и оленьими мухами), которые питаются кровью своих позвоночных-хозяев, включая людей и большинство диких и домашних животных.

Экономическое значениеДвукрылые, вероятно, оказывают на человека большее экономическое воздействие, чем любая другая группа насекомых. Одни мухи являются вредителями сельскохозяйственных растений, другие передают болезни человеку и домашним животным.С другой стороны, полезны многие мухи, особенно те, которые опыляют цветущие растения, способствуют разложению органических веществ или служат в качестве агентов биологической борьбы с насекомыми-вредителями.

Интересные факты- Несмотря на то, что у них всего два крыла, мухи являются одними из лучших воздухоплавателей в мире насекомых — они могут парить, летать назад, поворачиваться на месте и даже летать вверх ногами, чтобы приземлиться на потолок.

- У мух самая высокая частота взмахов крыльями среди всех животных.У некоторых крошечных мошек он может достигать 1000 ударов в секунду. Самцов комаров привлекает частота взмахов крыльев девственной самки.

- Личинки некоторых прибрежных мух (семейство Ephydridae) живут в необычных местах обитания, которые могут убить других насекомых. Например, Ephydra brucei обитает в горячих источниках и гейзерах, где температура воды превышает 112 градусов по Фаренгейту; Helaeomyia petrolei развивается в залежах сырой нефти; и морская муха, Ephydra cinera , может выдерживать очень высокие концентрации соли.