Петр I в Казани

Пётр I был первым после Ивана Грозного венценосцем, посетившим Казань. Случилось это в 1722 г. при отправлении императора в Персидский поход. Свое 50-летие, как утверждают некоторые учёные, Пётр I встретил в Казани.

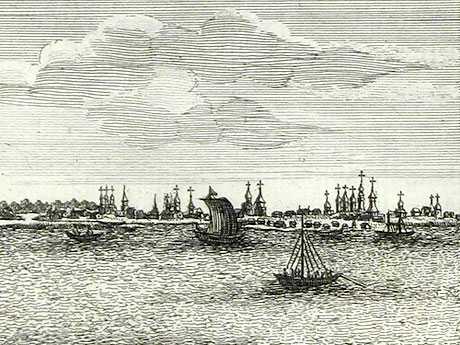

13 мая 1722 года Петр I, после окончания приготовлений к персидскому походу, покинул Москву, с ним была и его неразлучная супруга Екатерина Алексеевна. Весенние волжские воды быстро несли легкую флотилию, и вскоре корабли прибыли в Казань.

Петр I в Казани

Казань всегда была в поле зрения Петра Великого. Он ценил ее людские и природные ресурсы, но при этом в 1708 году издал указ направить 5000 местных уроженцев на строительство будущей столицы Российской империи, на работу в болотах, голоде и холоде. А десять лет спустя по его приказу, с учетом богатых местных ресурсов «корабельного» леса, было создано Казанское адмиралтейство, которое руководило строительством различных судов. Ранее, в 1712-1714 годах, в городе были основаны помповый завод и суконная фабрика.

Петр проводил реформы и нововведения жестко, без учета людских желаний, полагая превыше всего интересы государства. Его указы о «крещении иноверцев» обязывали татарскую знать, имевшую крепостных из числа православных, обратиться в христианскую веру, у не желающих подчиниться отбирали крещеных крестьян с их земельными наделами.

Относительно точной даты пребывания императора в Казани в 1722 году историки спорят до сих пор. Знатоки называют 21, 27 мая и 7 июня. Так или иначе, прибытие Петра в Казань совпало с его юбилеем: монарху 30 мая исполнилось 50 лет, и он готовился к Персидскому походу. В город император прибыл водным путем, по Волге из Нижнего Новгорода, вместе с супругой и придворной свитой.

Петр Алексеевич город осматривал лично, не полагаясь на отчеты царедворцев. Отменно зная плотницкое дело, внимательно изучил содержимое складов, не преминув дать рекомендации по наилучшей сохранности разных пород древесины. Заглянул и на корабельную верфь, неподалеку от Адмиралтейства, где строилась из дуба зарубежными мастерами его личная прогулочная плезир-яхта.

Строжайше проверил царь и адмиралтейскую отчетность, посетил многие учреждения и татарские слободы, где обстоятельно побеседовал с местными старшинами, уважаемыми людьми.

Особый интерес императора привлекли местные государственные заводы, кожевенный и суконный, поскольку казна постоянно испытывала проблемы с деньгами. Результаты проверки его раздосадовали: все возлагаемые на эти предприятия надежды пока что оборачивались немалыми убытками. Необходимо было реорганизовать работу местных производств, и тут на помощь пришел казанский купец и промышленник Иван Михляев.

Петр и казанский промышленник Иван Михляев

Согласно общепринятой версии, которую тем не менее оспаривают некоторые краеведы, император гостил в Казани именно у этого купца. Во всяком случае мемориальная доска на его доме гласит: «Дом Михляева. Памятник гражданской архитектуры конца XVII века. В 1722 году здесь останавливался Петр I. Памятник охраняется государством». Это здание действительно долгое время считалось одним из лучших в Казани в пору, когда каменные дома здесь еще были большой редкостью.

Иван Афанасьевич Михляев (1667-1728) владел в Казани двумя кожевенными и двумя винокуренными предприятиями, будучи одним из совладельцем московской полотняной фабрики и имея долю в казанской «суконке». Дела в Казани у него шли гораздо лучше, чем на убыточной казенной фабрике. Вдобавок, по городскому преданию, Михляев вручил императору целое блюдо золотых и серебряных монет для нужд российского флота.

Дар лег на подготовленную почву. Ознакомившись с устройством и делами михляевского производства, император по возвращении известил купца письмом, в котором сообщил: «Мы, ведая доброе ваше состояние, отдаем казанский шерстяной завод с готовым домом и со всеми станами и инструментами: только вы приложите свое старание об оном, размножить для своего интереса». Условием этого было создание купцом «кумпанства».

Петр, когда-то растрогавший деловых бородачей обещанием записывать их в заказах и подрядах «с отчеством», прекрасно понимал: дай честному купцу вольготно работать, и державе будет прибыток. Михляев же в благодарность посвятил императору уже строившийся к тому времени Петропавловский собор.

Вечером 30 мая Петр I праздновал свое 50-летие. Известный богач, купец Г.Д.Строганов принял на себя издержки по угощению. Главной бедой царя было чрезмерное пьянство, и на сей раз оно затянулось на несколько дней. Петр I сам пил сверх меры и требовал, чтобы другие следовали его примеру.

Петр пробыл в Казани двенадцать дней. 8 июня он отправился в Астрахань.

posmotrim.by

Петр I и Казань

- Ренат БИКБУЛАТОВ

- 18 мая 2003 года

Петр I – одна из самых противоречивых фигур в истории государства Российского. Нелюбимый при жизни большинством населения, прозванный в народе царем-антихристом, Петр заметно вырос в глазах последующих поколений. Через сто лет личность эта уже сильно приукрашена, так что в конце концов венценосца начали называть Петром Великим.

Санкт-Петербург строили и казанцы

Надо отдать должное, Петр сделал поразительно много для одного человека. Несмотря на, мягко говоря, не совсем правильный образ жизни, в короткий срок (Петр умер в неполные 53 года) ему удалось создать армию и флот, построить большое количество мануфактур и горных предприятий, провести множество реформ, учредить Морскую академию, инженерные и артиллерийские школы, открыть первый русский музей — Кунсткамеру с публичной библиотекой. При Петре появилась первая русская газета – “Ведомости”, введен так называемый гражданский шрифт, а с 1700 года – новый календарь.

Петр был умен, даже гениален. Ум его – широкий, гибкий – легко охватывал все сферы государственной деятельности. По широте взглядов царь намного опережал свой век. Однако в свои деяния Петр вносил слишком много горячности, резкости и страсти. Царь постоянно и всюду спешил. Действия петровских указов, которые коснулись, в том числе, Казани и Казанского края, подтверждают это.

В ходе проведения в стране административной реформы в 1708 году Петром I была создана Казанская губерния, которая должна была участвовать в финансировании нужд армии и флота из своих средств. Огромное строительство, содержание регулярной армии и флота, развитие промышленности требовали постоянного пополнения казны. В цепях обеспечения доходов государства было введено множество косвенных налогов. Тяжелым бременем на население ложились многочисленные повинности. Среди них была строительная повинность. Труд тысяч крестьян был использован при строительстве Петербурга, Кронштадта, крепостей.

12 мая 1708 года Петр I издал указ об отправке пяти тысяч татарских мужчин на строительство Санкт-Петербурга. Это был насильственный набор, их отправляли командами, под конвоем. Десятки тысяч татар, спасаясь от набора, снимались со своих насиженных мест и сбегали в башкирские степи. К 1716 году из 47 тысяч крестьянских дворов пустовало примерно 20 тысяч. Новая столица, выросшая на болоте, была выстроена буквально на костях, стоила нескольких сот тысяч жизней.

В этот период был нанесен удар по земельным владениям татар. До 1715 года в крае насчитывалось около двух тысяч татарских помещиков. Вскоре, в 1713 и 1715 годах, были изданы жестокие указы о “крещении иноверцев”. В первом из них татарские мурзы, имеющие крещеных крестьян, обязывались принять христианство в течение полугода. Во втором был приказ отбирать у некрещеных помещиков крещеных крестьян вместе с полагающимися им лугами и пахотной землей. Это была программа уничтожения национального дворянства и насильственного обучения русскому языку всех татар. Именно в это время татарские помещики в своем большинстве остались без рабочих рук: ведь крепостные были переведены в разряд государственных крестьян, а холопы приравнены к крепостным. У отказавшихся креститься поместья были отняты. Волей-неволей татарские помещики меняли свой образ жизни – начинали заниматься торговлей, мелкой промышленностью, промыслами. Впоследствии они были зачислены в податное сословие и потеряли дворянские привилегии.

Уместно напомнить слова Петра, сказанные им в Казани: “Земли бывшего Казанского ханства, где еще проживают татары, являются злокачественной опухолью на теле Российской империи”.

С первой четвертью XVIII века связано развитие крупной промышленности, что затронуло и Казанскую губернию. Ее представляли здесь в основном государственные предприятия.

В 1714 году по указу Петра I о создании шерстяных мануфактур основывается Казанская суконная мануфактура (“шерстяной завод”). Тогда в Казань из Москвы был направлен подполковник Афанасий Грузинцев для “установления суконного дела”. В 1719 году на предприятии уже работало более 200 человек. Однако качество выпускаемой продукции было весьма невысоким (другого и не могло быть при использовании труда крепостных, не заинтересованных в его результатах).

У Петра была абсолютная убежденность в том, что промышленностью он может управлять точно так же, как и армией, – с помощью приказов и жестоких наказаний. Царь писал казанскому губернатору: “Пробы казанских сукон мы видели, которые гораздо плохи, а паче окрашены зело худа, того для старайся дабы тое фабрику в лутчее состоянии приветси, и для того их мастеров со всем заводом, которых ведает Афанасей Грузинцов, возми в свое ведение”.

Но и передача “шерстяного завода” в руки местных властей существенно не поправила положения.

Быть в Казани Адмиралтейству

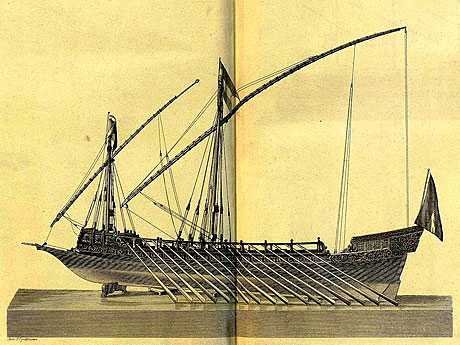

Начинается еще более жестокий этап угнетения татарского народа. Так, петровским указом 1718 года было положено начало такому крупному предприятию, как Казанское адмиралтейство. Оно предназначалось для строительства, ремонта и длительного хранения морских и речных судов. Здесь строились бомбардирские суда, фрегаты, бригантины, галиоты и легкие гребные суда для Балтийского и Каспийского флотов.

Выбор места для Адмиралтейства не был случайным. Казанский край в те времена был богат “корабельными” лесами – дубовыми и сосновыми рощами. Лес для строительства судов заготавливали не только под Казанью, но и за десятки верст от нее, а затем по рекам доставляли в Адмиралтейство. Это был огромный, каторжный труд. Его возложили на государственных крестьян, преимущественно нерусских, значительная часть которых была приписана к Адмиралтейству.

С изданием указа Петра I от 31 января 1718 года появились так называемые лашманы (лесорубы). Именно они несли феодальную повинность в пользу государства по заготовке, обработке и вывозке корабельного леса. Им предписывалось для бесплатной заготовки леса брать служилых мурз, татар, чувашей и мордву. За крещеных эту повинность отбывали некрещеные. В 1719 году по Казанской губернии лашманов насчитывалось 23750 человек, что составляло почти половину государственных крестьян. Ежегодно на лесозаготовках погибали сотни крестьян. Многие становились калеками.

Для нужд судостроения в 1719 году в Казани был основан пумповый завод. Первоначально это кожевенное предприятие располагалось в Суконной слободе. Здесь изготовлялись пумповые кожи для корабельных помп (насосов), а также подошвенная кожа для армии.

При Петре I Россия расширяла свои границы не только на северо-западе, но и на юго-востоке. Здесь царь обращал особое внимание на укрепление позиций в районе Каспийского моря и Северного Кавказа. Для защиты российской торговли Петр I начал военные действия против турок под предлогом ограбления ими русских купцов в Шемахе и Дербенте.

В 1722 году Петр закончил подготовку к походу, названному впоследствии Персидским, и отправил в Астрахань суда с гвардией, артиллерией и провиантом. 13 мая император покинул Москву, к нему в Коломне присоединились генерал-майор И.В.Головин, князь Д.Кантемир, генерал-адмирал Ф.М.Апраксин и супруга Петра Екатерина Алексеевна. Весенние волжские воды быстро несли легкую флотилию. Она прибыла в Казань 27 мая.

Пальбою из 13 пушек и колокольным звоном встретили в Казани высокого посетителя. Во встрече царя участвовали лишь выбранные из слобод “достойные” люди. Петр I поехал прямо в Благовещенский собор, где принес благодарственное молебствие. Затем он посетил губернатора и дом, где должен был проживать. Этот небольшой каменный дом принадлежал купцу и предпринимателю Ивану Афанасьевичу Михляеву.

Дом Михляева (Дряблова) – единственный сохранившийся памятник гражданской архитектуры конца XVII века – находится во дворе швейной фабрики №4 (ул.М.Джалиля, 19).

Петр I дорожил временем, поэтому в тот же день приступил к обозрению Казани. В губернской канцелярии он осмотрел текущие дела и потребовал книгу, в которую записывались посылаемые из петербургской канцелярии указы. Книга оказалась утерянной. Император сильно разгневался Даже находясь далеко от Казани, он вспомнил об этом и издал специальный указ – чтобы непорядок был устранен.

28-29 мая. В эти два дня Петр I обозревал казанские монастыри и церкви, посетил Татарскую слободу, где разговаривал со многими известными старшинами татарского общества. Знакомясь с городом и ревизуя казанские учреждения, царь не забывал об общегосударственных делах, посылая из Казани указы и распоряжения разным лицам и по разным вопросам. В эти дни он, казалось, не нуждался в отдыхе, не давая покоя и другим. Он обладал удивительной способностью заставлять людей выходить из состояния инертности и эксплуатировал запас их жизненной энергии. Рядом с Петром всякий становился работником. Царь заставлял людей трудиться не только палкой, но и собственным примером.

Юбилей царя праздновали неделю

30 мая. Свой день рождения царь провел в заботах о предстоящем походе и разных государственных делах. Именно в этот день Иван Афанасьевич Михляев оповестил царя, что соорудит за свой счет храм во имя святых апостолов Петра и Павла в память о пребывании Петра I в Казани. Строительство началось в том же году, однако в 1723 году почти законченный храм рухнул. Узнав об этом, Петр прислал в Казань своих мастеров, которые к весне 1726 года поставили великолепный храм. Примерно к 1899 году собор Петра и Павла приобрел тот вид, который имеет и поныне.

В последний день мая 1722 года Петр осмотрел на Шарной горе (ныне ул.Калинина) казенные предприятия: пумповый завод и суконную фабрику, посетил частную суконную фабрику купца Михляева. (Ныне в этом здании на ул.Батурина, 7 располагается онкологический диспансер). По преданию, при посещении царем фабрики Михляев преподнес императору целый поднос золотых и серебряных денег, а жена его – миску жемчуга и драгоценных каменьев.

Петра I поразила огромная разница между двумя фабриками – государственной и частной. Суконная фабрика, основанная им, была построена в спешке, в чем он был сам виноват, и работала она весьма вяло и убыточно для казны: шерсть получалась слишком дорогой, сукно выходило некачественным. Петр I и на пумповом (кожевенном) заводе нашел дела в плохом состоянии, хотя здесь работал опытный кожевенный мастер из англичан, который обустроил на заводе 28 чанов и ежегодно выделывал от 300 до 400 разного рода кож, отправлявшихся в Петербург.

После осмотра фабрик гневу Петра I не было предела. Он очень круто обошелся с управляющим суконной фабрикой полковником Грузинцевым. Не избежали жестокого наказания и два немца – братья Юнги, жившие в Верхнем Услоне, которые заведовали овчарным заводом и снабжали суконную фабрику шерстью. Но царю очень понравилось, как поставлено дело по изготовлению сукна у купца Михляева, и он впоследствии (письмо от 15 июня 1724 г.) пожаловал ему казенную суконную фабрику. Михляев соединил свой завод с пожалованным и расширил здание новыми пристройками на Шарной горе.

Вечером 30 мая Петр I праздновал свое 50-летие. Известный богач, купец Г.Д.Строганов принял на себя издержки по угощению. Главной бедой царя было чрезмерное пьянство. Петр сам пил сверх меры и требовал, чтобы и другие следовали его примеру. Пьянство разрушало могучий организм самодержца. Попойка Петра поражала своим размахом и на сей раз затянулась на десять дней. Только к 8 июня царь пришел в себя. В день отъезда, 8 июня, он стал заниматься делами по Адмиралтейству, отправил указ к адмиралу Крюсу, чтобы тот принимал всякий корабельный лес, который будет приходить из Казани.

Персидский поход

Петр I взял с собой в Персидский поход 106-тысячное войско, 30 тысяч которого составляли татарские всадники, солдаты, гребцы. Конница в составе девяти тысяч лошадей отправилась сухим путем вместе с нерегулярным 70-тысячным войском, а Петр отбыл в Астрахань по воде. По пути он посетил развалины легендарного Булгара, где обратил внимание на неудовлетворительное состояние древних памятников и уже из Астрахани 2 июля прислал в Казань распоряжение на ремонт Большого минарета. Было велено также сделать копии текстов с булгарских эпитафий (надгробных надписей). Именно тогда переводчики Юсуф Ижбулатов и Кадырмухаммад Сунчалаев скопировали и перевели около 50 образцов булгарских надгробных надписей для Петербургской Академии наук.

Во время прибытия Петра I в Астрахань на водах Каспия развевались вымпела 15-ти судов казанского строения. На одном из них – корабле “Принцесса Анна» (под командою Соймонова) – впервые в истории русского флота командовавший эскадрою генерал-адмирал Ф.М.Апраксин поднял генерал-адмиральский флаг.

Местом встречи войска и императора был назначен Дербент. 25 августа, после не особенно кровопролитной стычки с войсками султана, Петр I совершил торжественное вступление в город. Однако радоваться пришлось недолго. Транспорты с припасами, предназначенными для питания, затонули в Каспийском море. Войскам грозила голодная смерть. На несколько дней кавалерия Петра принуждена была спешиться: из-за отсутствию фуража лошади падали тысячами. Из-за жары и отсутствия питьевой воды и пищи среди солдат распространились болезни. Петр оставил в Дербенте небольшой гарнизон и с плачевными результатами возвратился в Астрахань. Оставив командование генералу А.Матюшкину, он уехал назад в Петербург. Матюшкин захватил города Решт и Баку.

Гибель флота в Персидском походе была результатом спешки в ходе его постройки. Флот строился из недостаточно сухого дерева, снаряжение оказалось плохого качества, матросы были плохо обучены.

Кстати, именно в это время в Астрахани, в походной типографии Петра I, была подготовлена и издана советником императора Дмитрием Кантемиром (по происхождению крымским татарином) и старшим переводчиком тайного совета императора Кутлумухаммадом Тевкелевым первая татарская книга в России. С этого издания, представляющего собой “Манифест” Петра I, начинается история татарского наборного книгопечатания с применением передвижного арабского шрифта. Цепью издания “Манифеста” было ознакомление местного населения с причинами похода и желание обеспечить успех задуманного предприятия через обращение с печатным словом к населению занимаемых территорий – чтобы заручиться его поддержкой.

После возвращения из Персидского похода Петр вознамерился продолжить его в скором времени. На занятых территориях побережья Каспийского моря для строительства укреплений было оставлено много солдат, среди них и татарского происхождения. В 1723 году император направил консула М.Л.Аврамова к казанскому губернатору с тем, чтобы тот помог собрать “потребное число из татар, жителей казанских переводчиков и отпустить их с ним в Астрахань”. Из Казанского уезда для строительства крепости на реке Кура было насильственно отправлено пять тысяч татар. Из них 3792 уже по дороге скончались от эпидемии, 110 человек сбежали и лишь 40 вернулись домой почти калеками.

Новый поход должен был начаться в 1725 году, для чего к весне этого года “работные люди” из казанских татар, мари и чувашей уже были в Реште, в готовности к отплытию на Каспий были и суда, а некоторые из них даже были отправлены. В это время пришло известие о смерти Петра I – и новый поход не состоялся.

Таковы основные дошедшие до нас сведения о взаимоотношениях Петра I с Казанью и Казанским краем.

history-kazan.ru

К 290-летию пребывания Петра I в Казани. Часть 2-я

Написал: Сергей Саначин2012-07-09 11:30:53

290 лет назад в Казани произошло неординарное событие. Впервые за 170 лет ее посетил российский монарх. Впервые — не с военными целями. Вернее, цели-то были военные, но не по отношению к ней. Казань оказалась промежуточным пунктом в нежно называемом отечественными историками Персидском походе Петра I 1722 года. Правда ли, что император справлял свое 50-летие в Казани?

ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПЛАВАНИЯ ПО ВСЕМУ ПУТИ БЫЛИ ПРИГОТОВЛЕНЫ ПЕРЕМЕННЫЕ КОМАНДЫ ГРЕБЦОВ ИЗ КРЕСТЬЯН

Два обстоятельства делают начало продвижения Петра I на войну похожим действительно на поход. Первое: император плыл не с ближайшими сподвижниками (тайный советник Петр Толстой – первый граф из Толстых; генерал адмирал Федор Апраксин – брат 1-го Казанского губернатора, бывший господарь Молдавский Дмитрий Кантемир, пр.) и не один на своем 36-весельном струге «Москворецкий», а с супругой – Екатериной I. Впрочем, это было уже не первое участие отчаянной женщины в военной кампании мужа. А в этом «походе» она даже обрила себе голову и носила гренадерскую фуражку.

|

Термин струг в то время употреблялся в общем значении судна. Сам Петр называл его галерой, потому что на корме были сделаны «способные каюты», а на носу устроено для гребли, как у галер (надо полагать, что это – скампавея). Она была чуть меньше известной галеры Екатерины Великой: «Москворецкий» — 42,7 м, 6,7 м, 18 весел на борту; «Тверь» — 47,2/8,5/12.

Считается, что из Москвы выступили 15 мая по реке Москве. На самом же деле до настоящего «московского порта» — Коломны, располагавшейся тогда почти в устье Москвы, император отправился сухим путем 13 мая, а императрица так же на следующий день. 17-го флотилия тронулась в путь по Оке.

Второе. Для ускорения плавания по всему пути были приготовлены переменные команды гребцов из крестьян. Через каждые 60 верст галера причаливала к берегу, где ее ждала новая смена гребцов. Но. Помимо этих — технологических ежедневных остановок Петр делал своего рода обзорные вылазки. Об этом и всем прочим свидетельствуют нам «Юрналы» 1722 года, писанные рукой самого императора на страницах Календаря и, как бы, от третьего лица. Итак.

«17-го… проехали Дединово, а Его Величество (далее – ЕВ) в верейке заезжал». Все проехали мимо, а Петр на 6-весельной шлюпке заехал. Как не заехать? Это же – 1-я Государственная верфь, Отсюда отец Петра начал военный флот России (1667 г. – фрегат «Орел»). Отсюда строительство морских судов перенесено в Казань. В Дединове же задуман и сшит 3-цветный флаг России (белый — благородство; синий – честность; красный – смелость и великодушие).

|

«19-го… проехав 4 часа пополудни Переяславль Рязанский… а ЕВ заезжал на берег и был там с полчаса». Может быть, император смотрел недавно выстроенный Яковом Бухвостовым шедевр нарышкинского барокко – Успенский собор с 25-метровым 155-иконным иконостасом?

|

|

«23-го… и пришли после полудня в 7-м часу к Касимову и тут стояли часа с два». Сегодня Касимов – очень русский по облику город с красивым речным силуэтом. Но, думается, Императора повезли в его восточную часть к мавзолею царя Шах-Али (со странной ныне доской — «Текие [?] Шах-Али-хана 1505 г.[?]»), где по преданию захоронена и одна из его жен — казанская царица Сююмбике.

|

«26-го… в 1-м часу пополудни проехали монастырь Николая Чудотворца, который зовется Дудин, а Их Величества изволили заезжать на берег и гуляли». Как и наша Макарьевская пустынь он встал на уступе горного склона. Красивое место. «…в 8-м часу пополудни пришли к Нижнему». В нем пробыли несколько дней.

МИФ №1: ПЕТР I СПРАВЛЯЛ СВОЕ 50-ЛЕТИЕ В КАЗАНИ

На этом месте начнем развеивать старинные, но вечные казанские мифы.

Миф №1: Петр I справлял свое 50-летие в Казани, там-то, у того-то.

А, вот, что пишет Петр сам в «Юрналах»:

«29-го. ЕВ… был у всенощнаго в церкви Строгонова, где была и ЕВ. (Сообщения «Юрналов» дополняют «Отписки великому господину Преосвященейшему Питириму, Нижегородскому и Алатырскому, — как был Великий Государь во святой обители и в Нижнем», составленные в том же году архимандритом Макарьево-Желтоводского монастыря Филаретом по приказанию Питирима: «…приказал во всех нижегородских церквях совершать службу 30 мая по храмовой главе Исаакию Далматскому. В его день памяти родился Петр».)

|

«30-го Рождение ЕВ, кушали в доме Строгонова; и после полудня часу в 7-м, в сумерки, поехал ЕВ в путь». Дом крупнейшего солепромышленника и землевладельца барона Александра Строгонова не сохранился. Он стоял около церкви, построенной его родителями – Рождественской, хорошо известной волжским туристам. («Отписки…» Филарета несколько иначе описывают этот день в Нижнем: «В самый день своего рождения, 50-летний Государь с Императрицей был у литургии в Спасопреображенском соборе. Во время литургии сам пел со своими певчими на правом клиросе и сам читал Апостол. Из собора, где осматривал он памятники и воздал честь думному дворянину Косме Минину, «истинному спасителю отечества», Государь вместе с супрогой и боярами был опять у Преосвященного Питирима, пригласил его к обеденному столу, за которым праздновал пятидесятилетие своей жизни, на 500 году существования Нижнего Новгорода. После обеда, в день своего рождения, Петр Великий был в ратуше и в доме бургомистра Якова Пушникова, а в два часа ночи простился с Питиримом и гражданскими чиновниками».)

Как бы там ни было, но юбилей монарха оказался приуроченным к юбилею Нижнего.

«31-го. По утру проехали… Макарьевскую ярманку, где монастырь; где ЕВ переменив мужиков, поехал…». То есть – непонятно, что же император делал во время пересменки. А, вот, «Отписки…» сообщают, что «Петр посетил монастырь. Он осматривал монастырские здания и ограду, был в соборной Архангельской и Макарьевской церквях, прикладываясь ко святым иконам с чувством молитвенного благоговения. Всего времени в Макарьевском монастыре Петр Великий был три часа, из коих полтора пробыл в келиях Архимандрита. По выходе, приказал на прибитой у стены доске означить самое большое разлитие Волги, бывшее 1709 года, ласково простился с Архимандритом и братией, и отправился рекой из обители в 6 часу дня».

«1-го. В полдни приехали к Чебоксарам, где переменив гребцов, пошли в путь, а ЕВ в том городе был у некотораго посацкаго с четверть часа». Этим посадским оказался крупный промышленник, имевший свой дом и в СПб, гостиной (СПб) сотни купец Алексей Игумнов. Забегая вперед, замечу, что о посещении кого-либо из не начальства в Казани «Юрналы» молчат.

|

«2-го. В 10-м часу пошли в путь; и пришли к Свияжску и тут стояли на Волге реке часа с три, а ЕВ изволил заезжать в тот город».

В этот же день из Нижнего выступило все судовое войско, разделенное на 5 отрядов, шедших друг за другом. Зрелище было солидное, учитывая, что по узкой тогда Волге плыли на стругах 2 гвардейских полка с провиантом, артиллерией и амуницией – Семеновский и Преображенский. Всего насчитывалось 45 ластовых (грузовых) судов и до 200 островских лодок (плоскодонки для буксирования больших суден), из которых каждая поднимала около 40 человек.

От Свияжска галера Петра I пошла парусами и…

Окончание следует.

Сергей Саначин: «Нелюбовь к русским в мире – во многом заслуга Петра». Часть 1-я

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

www.business-gazeta.ru

Петр Великий и Казань

- 03 июня 2003 года

Петр I – одна из самых противоречивых фигур в истории государства Российского. Нелюбимый при жизни большинством населения, прозванный в народе царем-антихристом, Петр заметно вырос в глазах последующих поколений. Через сто лет личность эта уже сильно приукрашена, так что в конце концов венценосца начали называть Петром Великим.

Предоставляем слово нашему постоянному автору — казанскому краеведу Ренату БИКБУЛАТОВУ.

Надо отдать должное, Петр сделал поразительно много для одного человека. Несмотря на, мягко говоря, не совсем правильный образ жизни, в короткий срок (Петр умер в неполные 55 лет) ему удалось создать армию и флот, построить большое количество мануфактур и горных предприятий, провести множество реформ, учредить Морскую академию, инженерные и артиллерийские школы, открыть первый русский музей — Кунсткамеру с публичной библиотекой. При Петре появилась первая русская газета – “Ведомости”, введен так называемый гражданский шрифт, а с 1700 года – новый календарь.

Петр был умен, даже гениален. Ум его – широкий, гибкий – легко охватывал все сферы государственной деятельности. По широте взглядов царь намного опережал свой век. Однако в свои деяния Петр вносил слишком много горячности, резкости и страсти. Царь постоянно и всюду спешил.

Действия петровских указов, которые коснулись, в том числе, Казани и Казанского края, подтверждают это. В ходе проведения в стране административной реформы в 1708 году Петром I была создана Казанская губерния, которая должна была участвовать в финансировании нужд армии и флота из своих средств. Огромное строительство, содержание регулярной армии и флота, развитие промышленности требовали постоянного пополнения казны. В цепях обеспечения доходов государства было введено множество косвенных налогов. Тяжелым бременем на население ложились многочисленные повинности.

Среди них была строительная повинность. Труд тысяч крестьян был использован при строительстве Петербурга, Кронштадта, крепостей. 12 мая 1708 года Петр I издал указ об отправке пяти тысяч татарских мужчин на строительство Санкт-Петербурга. Это был насильственный набор, их отправляли командами, под конвоем. Десятки тысяч татар, спасаясь от набора, снимались со своих насиженных мест и сбегали в башкирские степи. К 1716 году из 47 тысяч крестьянских дворов пустовало примерно 20 тысяч.

Санкт-Петербург строился без плана, результатом чего были кварталы без улиц, переулки-тупики и порт без воды. Новая столица, выросшая на болоте, буквально была выстроена на костях, стоила нескольких сот тысяч жизней. В этот период был нанесен удар по земельным владениям татар. До 1715 года в крае насчитывалось около двух тысяч татарских помещиков. Вскоре, в 1715 и 1715 годах, были изданы жестокие указы о “крещении иноверцев”.

В первом из них татарские мурзы, имеющие крещеных крестьян, обязывались принять христианство в течение полугода. Во втором был приказ отбирать у некрещеных помещиков крещеных крестьян вместе с полагающимися им лугами и пахотной землей. Это была программа уничтожения национального дворянства и насильственного обучения русскому языку всех татар. Именно в это время татарские помещики в своем большинстве остались без рабочих рук: ведь крепостные были переведены в разряд государственных крестьян, а холопы приравнены к крепостным. У отказавшихся креститься поместья были отняты.

Находясь в Казани, царь сказал так: “Земли бывшего Казанского ханства, где еще проживают татары, являются злокачественной опухолью на теле Российской империи”. Волей-неволей татарские помещики меняли свой образ жизни – начинали заниматься торговлей, мелкой промышленностью, промыслами. Впоследствии они были зачислены в податное сословие и потеряли дворянские привилегии.

С первой четвертью XVIII века связано развитие крупной промышленности, что затронуло и Казанскую губернию. Ее представляли здесь в основном государственные предприятия. В 1714 году по указу Петра I о создании шерстяных мануфактур основывается Казанская суконная мануфактура (“шерстяной завод”).

Тогда в Казань из Москвы был направлен подполковник Афанасий Грузинцев для “установления суконного дела”. В 1719 году на предприятии уже работало более 200 человек. Однако качество выпускаемой продукции было весьма невысоким (другого и не могло быть при использовании труда крепостных, не заинтересованных в его результатах).

У Петра была абсолютная убежденность в том, что промышленностью он может управлять точно так же, как и армией, – с помощью приказов и жестоких наказаний. Царь писал казанскому губернатору: “Пробы казанских сукон мы видели, которые гораздо плохи, а паче окрашены зело худа, того для старайся дабы тое фабрику в лутчее состоянии приветен, и для того их мастеров со всем заводом, которых ведает Афанасей Грузинцов, возми в свое ведение”. Но и передача “шерстяного завода” в руки местных властей существенно не поправила положения. Начинается еще более жестокий этап угнетения татарского народа.

Так, петровским указом 1718 года было положено начало такому крупному предприятию, как Казанское адмиралтейство. Оно предназначалось для строительства, ремонта и длительного хранения морских и речных судов. Здесь строились бомбардирские суда, фрегаты, бригантины, галиоты и легкие гребные суда для Балтийского и Каспийского флотов.

Выбор места для Адмиралтейства не был случайным. Казанский край в те времена был богат “корабельными” лесами – дубовыми и сосновыми рощами. Лес для строительства судов заготавливали не только под Казанью, но и за десятки верст от нее, а затем по рекам доставляли в Адмиралтейство. Это был огромный, каторжный труд. Его возложили на государственных крестьян, преимущественно нерусских, значительная часть которых была приписана к Адмиралтейству.

С изданием указа Петра I от 51 января 1718 года появились так называемые лашманы (лесорубы). Именно они несли феодальную повинность в пользу государства по заготовке, обработке и вывозке корабельного леса. Им предписывалось для бесплатной заготовки леса брать служилых мурз, татар, чувашей и мордву. За крещеных эту повинность отбывали некрещеные.

В 1719 году по Казанской губернии лашманов насчитывалось 25750 человек, что составляло почти половину государственных крестьян. Ежегодно на лесозаготовках погибали сотни крестьян. Многие становились калеками. Для нужд судостроения в 1719 году в Казани был основан пумповый завод. Первоначально это кожевенное предприятие располагалось в Суконной слободе. Здесь изготовлялись пумповые кожи для корабельных помп (насосов), а также подошвенная кожа для армии.

При Петре I Россия расширяла свои границы не только на северо-западе, но и на юго-востоке. Здесь царь обращал особое внимание на укрепление позиций в районе Каспийского моря и Северного Кавказа. Для защиты российской торговли Петр I начал военные действия против турок под предлогом ограбления ими русских купцов в Шемахе и Дербенте.

В 1722 году Петр закончил подготовку к походу, названному впоследствии Персидским, и отправил в Астрахань суда с гвардией, артиллерией и провиантом. 15 мая император покинул Москву, к нему в Коломне присоединились генерал-майор И.В.Головин, князь Д.Кантемир, генерал-адмирал Ф.М.Апраксин и супруга Петра Екатерина Алексеевна. Весенние волжские воды быстро несли легкую флотилию. Она прибыла в Казань 27 мая.

Пальбою из 15 пушек и колокольным звоном встретили в Казани высокого посетителя. Во встрече царя участвовали лишь выбранные из слобод “достойные” люди. Петр I поехал прямо в Благовещенский собор, где принес благодарственное молебствие. Затем он посетил губернатора и дом, где должен был проживать. Этот небольшой каменный дом принадлежал купцу и предпринимателю Ивану Афанасьевичу Михляеву. Дом Михляева (Дряблова) – единственный сохранившийся памятник гражданской архитектуры конца XVII века – находится во дворе швейной фабрики №4 (ул.М.Джалиля, 19).

Петр I дорожил временем, поэтому в тот же день приступил к обозрению Казани. В губернской канцелярии он осмотрел текущие дела и потребовал книгу, в которую записывались посылаемые из петербургской канцелярии указы. Книга оказалась утерянной. Император сильно разгневался и, даже находясь далеко от Казани, вспомнил об этом и издал специальный указ – чтобы непорядок был устранен. 28-29 мая.

В эти два дня Петр I обозревал казанские монастыри и церкви, посетил Татарскую слободу, где разговаривал со многими известными старшинами татарского общества. Знакомясь с городом и ревизуя казанские учреждения, царь не забывал об общегосударственных делах, посылая из Казани указы и распоряжения разным лицам и по разным вопросам. В эти дни он, казалось, не нуждался в отдыхе, не давая покоя и другим. Он обладал удивительной способностью заставлять людей выходить из состояния инертности и эксплуатировал запас их жизненной энергии.

Рядом с Петром всякий становился работником. Царь заставлял людей трудиться не только палкой, но и собственным примером. 30 мая. Свой день рождения он провел в заботах о предстоящем походе и разных государственных делах. Именно в этот день Иван Афанасьевич Михляев оповестил царя, что соорудит за свой счет храм во имя святых апостолов Петра и Павла в память о пребывании Петра I в Казани.

Строительство началось в том же году, однако в 1723 г. почти законченный храм рухнул. Узнав об этом, Петр прислал в Казань своих мастеров, которые к весне 1726 г. поставили великолепный храм. Примерно к 1899 г. собор Петра и Павла приобрел тот вид, который имеет и поныне.

В последний день мая 1722 г. Петр осмотрел на Шарной горе (ныне ул.Калинина) казенные предприятия: пумповый завод и суконную фабрику, посетил частную суконную фабрику купца Михляева. (Ныне в этом здании на ул.Батурина, 7 располагается онкологический диспансер).

По преданию, при посещении царем фабрики Михляев преподнес императору целый поднос золотых и серебряных денег, а жена его – миску жемчуга и драгоценных каменьев. Петра I поразила огромная разница между двумя фабриками – государственной и частной.

Суконная фабрика, основанная им, была построена в спешке, в чем он был сам виноват, и работала она весьма вяло и убыточно для казны: шерсть покупалась слишком дорогой, сукно выходило некачественным. Петр I и на пумповом (кожевенном) заводе нашел дела в плохом состоянии, хотя здесь работал опытный кожевенный мастер из англичан, который обустроил на заводе 28 чанов и ежегодно выделывал от 500 до 400 разного рода кож, отправлявшихся в Петербург.

После осмотра фабрик гневу Петра I не было предела. Он очень круто обошелся с управляющим суконной фабрикой полковником Грузинцевым, не избежали жестокого наказания и два немца – братья Юнги, жившие в Верхнем Услоне, которые заведовали овчарным заводом и снабжали суконную фабрику шерстью. Но царю очень понравилось, как поставлено дело по изготовлению сукна у купца Михляева, и он впоследствии (письмо от 15 июня 1724 г.) пожаловал ему казенную суконную фабрику. Михляев соединил свой завод с пожалованным и расширил здание новыми пристройками на Шарной горе.

Вечером 30 мая Петр I праздновал свое 50-летие. Известный богач, купец Г.Д.Строганов принял на себя издержки по угощению. Главной бедой царя было чрезмерное пьянство. Петр сам пил сверх меры и требовал, чтобы и другие следовали его примеру. Пьянство разрушало могучий организм самодержца. Попойка Петра поражала своим размахом и на сей раз затянулась на десять дней. Только к 8 июня царь пришел в себя.

В день отъезда, 8 июня, он стал заниматься делами по Адмиралтейству, отправил указ к адмиралу Крюсу, чтобы тот принимал всякий корабельный лес, который будет приходить из Казани. Петр I взял с собой в Персидский поход 106-тысячное войско, 50 тысяч которого составляли татарские всадники, солдаты, гребцы. Конница в составе девяти тысяч лошадей отправилась сухим путем вместе с нерегулярным 70-тысячным войском. А Петр отбыл 18 июля по воде в Астрахань.

По пути он посетил развалины легендарного Булгара, где обратил внимание на неудовлетворительное состояние древних памятников и уже из Астрахани 2 июля прислал в Казань распоряжение на ремонт Большого минарета. Было велено также сделать копии текстов с булгарских эпитафий (надгробных надписей). Именно тогда переводчики Юсуф Ижбулатов и Кадырмухаммад Сунчалаев скопировали и перевели около 50 образцов булгарских надгробных надписей для Петербургской Академии наук.

Во время прибытия Петра I в Астрахань на водах Каспия развевались вымпела 15-ти судов казанского строения, на одном из которых – корабле “Принцесса Анна» (под командою Соймонова) – впервые в истории русского флота командовавший этой эскадрою генерал-адмирал Ф.М.Апраксин поднял генерал-адмиральский флаг. Местом встречи войска и императором был назначен Дербент.

25 августа, после не особенно кровопролитной стычки с войсками султана, Петр I совершил торжественное вступление в город. Однако радоваться пришлось недолго. Транспорты с припасами, предназначенными для питания, затонули в Каспийском море. Гибель флота в Персидском походе была результатом спешки в ходе его постройки. Флот строился из недостаточно сухого дерева, снаряжение оказалось плохого качества, матросы были плохо обучены. Войскам грозила голодная смерть.

На несколько дней кавалерия Петра принуждена была спешиться: из-за отсутствию фуража лошади падали тысячами. Из-за жары и отсутствия питьевой воды и пищи среди солдат распространились болезни. Петр оставил в Дербенте небольшой гарнизон и с плачевными результатами возвратился в Астрахань. Оставив командование генералу А.Матюшкину, он уехал назад в Петербург. Матюшкин захватил города Решт и Баку.

Кстати, именно в это время в Астрахани, в походной типографии Петра I, была подготовлена и издана советником императора Дмитрием Кантемиром (по происхождению крымским татарином) и старшим переводчиком тайного совета императора Кутлумухаммадом Тевкелевым первая татарская книга в России. С этого издания, представляющего собой “Манифест” Петра I, начинается история татарского наборного книгопечатания с применением передвижного арабского шрифта. Цепью издания “Манифеста” было ознакомление местного населения с причинами похода и желание обеспечить успех задуманного предприятия через обращение с печатным словом к населению занимаемых территорий – чтобы заручиться его поддержкой.

После возвращения из Персидского похода Петр вознамерился продолжить его в скором времени. На занятых территориях побережья Каспийского моря для строительства укреплений было оставлено много солдат, среди них и татарского происхождения. В 1725 году император направил консула М.П.Аврамова к казанскому губернатору с тем, чтобы тот помог собрать “потребное число из татар, жителей казанских переводчиков и отпустить их с ним в Астрахань”. Из Казанского уезда для строительства крепости на реке Кура было насильственно отправлено пять тысяч татар. Из них 5792 уже по дороге скончались от эпидемии, 110 человек сбежали и лишь 40 вернулись домой полукалеками.

И это еще не все: в мае 1724 года Петр послал Матюшкину распоряжение, чтобы “басурман зело тихим образом, чтобы не узнали, сколько возможно, убавлять, а именно турецкого закона”. Новый поход должен был начаться в 1725 году, для чего к весне этого года “работные люди” из казанских татар, мари и чувашей уже были в Реште, в готовности к отплытию на Каспий были и суда, а некоторые из них даже были отправлены.

В это время пришло извести о смерти Петра I – и новый поход не состоялся.

Таковы основные дошедшие до нас сведения о взаимоотношениях Петра I с Казанью и Казанским краем.

Ренат БИКБУЛАТОВ

«Казанские истории», №10-11, 2003 год

history-kazan.ru

К 290-летию пребывания Петра I в Казани. Часть 4-я

Написал: Сергей Саначин2012-07-30 12:16:41

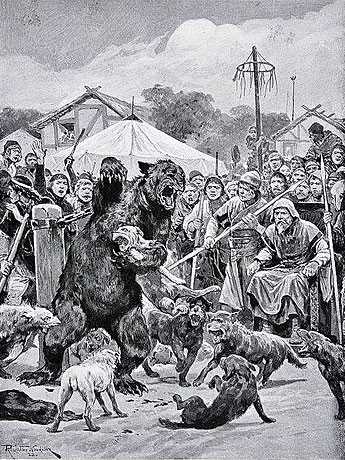

290 лет назад в Казани произошло неординарное событие. Впервые за 170 лет ее посетил российский монарх. Впервые — не с военными целями. Вернее, цели-то были военные, но не по отношению к ней. Казань оказалась промежуточным пунктом в нежно называемом отечественными историками Персидском походе Петра I 1722 года. Русского царя в городе развлекали травлей медведя. Причем, Сергей Саначин считает, что эта забава могла проходить на территории, где сейчас находится ТРК «Родина».

МЕДВЕЖЬЯ ПОТЕХА

Конечно же, вы догадались! Развлечение, которое приготовили отцу Отечества казанские товарищи на дорожку 6 июня (по новому стилю – 17 июня), было – Бэа-бейтинг или Травля медведя. Bear-baiting – вид кровавого развлечения, зародившегося в Англии. Обычно устраивалась огороженная специальным забором арена, а вокруг на возвышении размещались зрители. В землю врывали столб, к которому цепью приковывали медведя, за лапу или за шею. На него спускали специально натасканных бойцовских собак. По мере того как собаки погибали, получали увечья или просто выдыхались от битвы с медведем, их заменяли свежими. Иногда медведя предварительно ослепляли или спиливали у него клыки, или наоборот – защищали «протекторами». Обычно схватки проводились по схеме «один на один» и «один против двоих».

|

| Травля медведя |

В России, как и в Англии, «медвежья потеха» считалась царской забавой. Такие медвежьи потехи устраивали в Кремле — на заднем государевом дворе, или на специально устроенном месте. В XVII веке потехи зачастую проводили на Цареборисовском дворе, у палат патриарха. Иногда их устраивались в загородных дворцах, на псаренных дворах. Медвежьи бои в различных формах просуществовали до XX века.

В настоящее время травля медведей сохранилась в Пакистане.

Не брезговал этой «потехой» и Петр I. Последний перед Казанью раз он был на взрезывании Стефана Медведя 23 марта. Наши знали об этом его увлечении и решили угостить им императора конфиденциально: без супруги и без кого-либо из попутчиков. «Юрналы» фиксируют, что вся флотилия и Екатерина Алексеевна отчалили из Казани, а в это время ЕВ был «у дворянина Есипова, где травили медведя собаками. В те часы как ЕВ был в городе, судно ЕВ, на котором присутствовала ЕВ Государыня Императрица, також и яхта новая, которая тогда сделана была в Казани, и протчия суды, на которых тогда придворные чины обретались, пошли из речки Казанки греблею в начале 6-го часа пополудни; а протчия воинския суда остались там, только пошли островския лодки, которые определены для буксирования яхты. И как поравнялось судно ЕВ против судна же Барона Строгонова, тогда с того Строгоновского судна салютовано из 7-ми пушек, а с судна ЕВ ответствовано 3-мя выстрелами пушечными. И как вошли в реку Волгу, тогда, отшед верст с 5-ть, остановились. А как ЕВ из города в « » часу изволил прибыть, тогда пошли в путь греблею, вытянулись из Казанки на Волгу; и пошли в путь и шли во всю ночь».

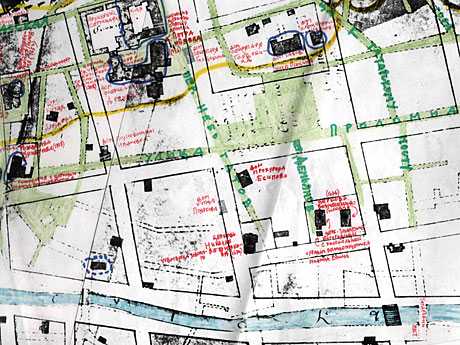

БОЛГАР КАК ЛЮБИМОЕ МЕСТО РУССКИХ ЦАРЕЙ

Что же это за злачное место в Казани, где ублажали государя травлей медведя? Судя по «Юрналам», все происходило в городской усадьбе дворянина Есипова. Где она была – неизвестно. Но. Если предположить, что родовые гнезда элиты свивались надолго, то можно посчитать, что эта та же усадьба, которая в середине XVIII века принадлежала казанскому прокурору Есипову. Но, тогда — это переулок Небогатов, или, в переводе на современную планировку Казани, угол улиц Баумана и Мусы Джалиля. Прокурорское домовладение охватывало около 1/6 квартала, теперь большую часть его занимает участок развлекательного (тоже!) центра «Родина».

|

| Дом прокурора Есипова в 1768 году (угол улиц Баумана и М.Джалиля) |

На этом думалось поставить точку о пребывании Петра I в наших краях. Но припомнились две забытые забавные детали, с ним связанные, которые в пору особого внимания к Болгару уместно вытащить.

Через день после отбытия из Казани 8 июня пришли в Тетюши, «а ЕВ ездил в Болгары, город старинной, где была столица Князей (интересная деталь!) Болгарских и жили народ, называемые Болгоры… Тут есть одна башня немалая и довольно каменнаго строения (далее идет описание города). ЕВ все те старинныя строения каменныя изволил смотреть, которыя в разных местах поставлены… а по осмотрении всего того ЕВ изволил кушать у Митрополита Казанского Тихона, которой тогда в том монастыре також и Виц-Губернатор Кудрявцов обретались; и кой час изволил откушать, то простясь с Архиереем и Кудрявцовым, изволил поехать не вереечке до Тетюш на Свое судно. И кой час изволил взойти на судно, тотчас пошли в путь и ехали во всю ночь». Остальные детали, в их числе – поручения о ремонтах древностей пропускаю, как хорошо освещенные.

|

| Древнейшее изображение минаретов Болгара |

Как было не заехать? Еще в детстве от старшего брата Федора, своего предшественника на царском престоле, Пётр мог услышать о Болгаре. Сохранился документ начала XVIII века, где сообщается, что «царственное Болгарское мусульманское городище, которое весьма преславно и прекрасно, царем и великим князем Феодором Алексеевичем весьма любимо и почитаемо бысть, иже тогда бывшему в Казани apxиepeю преосвященному Иоасафу указал писатися Казанским и Болгарским митрополитом». (Любопытно, что все остальные — и до и после — Иоасафа здешние архипастыри титуловались как Казанские и Свияжские). Вероятно, почитание древних болгарских развалин передалось вместе с троном и Петру Алексеевичу.

«СТРОЙКА, СТОП»

А через пару недель после отбытия монарха, взволнованный, но уверенный Тихон собирает бандероль и пишет письмо кабинет-секретарю Петра I А.В.Мансурову: «По отсутствии ж его величества от Болгар нашли на болгарах некую вещицу медную, по подобию панагии [нагрудный образок Богородицы, носимый архиереем], да денег 3 копейки серебряных да 3 медныя, которую нашедшую вещицу и 6 копеек с переводом при сем посылаем». Откуда такая уверенность, что это вещи императора? Ну, разве что, нашли их в «одной башне немалой», по винтовому стволу которой намедни в три погибели поднимался 204-сантиметровый Петр I. Й-эх! Вот бы был сейчас всем экспонатам – экспонат!..

Тогда же, во время обхода Болгара, Петр I сделал весьма необычное архитектурное указание Тихону, который недавно развернул строительство монастыря, отведенного тут Петром I еще 10 лет назад. Припасы все были готовы «еще прежде его императорского величества в оной монастырь пришествия, а без указу того делать не могу», вздыхал в том же письме митрополит.

«При присутствии же его величества на Болгарах указал тому болгарскому селению учинить чертеж и оставшемуся древнему каменному зданию опись; а камение великие, на которых есть подписи, благоволил повелеть их ставить в стены с внешней стороны, а в церковное ли здание, или в древние столпы закладывать, о том именно не смели доложить. А известно ваша милость, что на том болгарском месте в монастыре церковь святая каменная строить начата и фамендаментом вышли, и, по мнению нашему, видится, чтобы оные с надписанием камение тое церкви в стены в лицо закладывать будет весьма прилично, точию без его императорского величества того делать не смею. Молитвенно прошу твое благоутробие, благоволи о сем его величеству со временем доложить, и, что его императорское величество укажет, к нашему смирению писанием своим возвестись… Из Казани 1722-го Иуния дня 22-го».

9 июня Петр I был уже за пределами Татарстана. Попрощаемся с привычным нашему взору императором и мы. Через два месяца в несносную жару, перед вступлением в Дербент, по словам А.С.Пушкина, «Петр обрезал свои длинные волосы и сделал из них парик ныне видимый на его кукле».

|

| Петр I в 1722 году |

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Казанские мифы неистребимо живучи. Уже после наших материалов в «БИЗНЕС Online» «человек-погода» (ведущий ТК «Эфир» Константин Куранов, — .) 13 июля в качестве эксперта «Ва Банка» подтвердил читающей публике, что Петр I отметил свое 50-летие в Казани. «Приятно отметил» — добавил от себя Константин Николаевич.

Но мы не сдадимся! И следующей жертвой будет миф о постройке Петропавловского собора в честь пребывания в Казани Петра I. Но это будет уже серия мифов о другом человеке. Знаете, о ком?

Читайте также:

Сергей Саначин: «Нелюбовь к русским в мире – во многом заслуга Петра». Часть 1

К 290-летию пребывания Петра I в Казани. Часть 2-я

К 290-летию пребывания Петра I в Казани. Часть 3-я

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

www.business-gazeta.ru

Мифы о Петре Великом. Где на самом деле был и что делал император в Казани? | События | ОБЩЕСТВО

Современники слабо осведомлены о подробностях этого события и по ряду обстоятельств введены в заблуждение авторитетными историками прошлого и армией сегодняшних писателей. Нас дезинформировали и продолжают дезинформировать о времени посещения монархом Казани, о месте его проживания здесь, о месте празднования им своего 50-летия, с кем он отмечал свой юбилей и т. д. Что же было на самом деле?

Предыстория

Историки прошлого и современности вояж 290-летней давности называют нежно – Персидский поход Петра I 1722 года. Можем ли мы представить себе такие формулировки: Российский поход Наполеона или Советский поход Гитлера? А Персидский поход Петра можем. Такова уж матушка История.

А делается это потому, что если называть вещи своими именами, то окажется, что реформатор Пётр I – один из самых фанатичных агрессоров из российских правителей. Конечно, по степени жестокости он уступает рюриковичам, Ивану Грозному. Но у того были годы военного затишья. У Петра же I их нет. Все годы своего правления он провёл в беспрерывных войнах. Первую войну с Турцией (Азовские походы – 1795-96 гг.) начал ещё за год до смерти соправителя России, своего брата Ивана V. Причём ни о каком бремени изнурительных оборонительных войн говорить не приходится. Все войны были наступательные. Их цель – чужие земли и чужие моря: Азовское, Чёрное, Балтийское, Каспийское. В планах были и дальневосточные земли и моря.

Историки прошлого «чесали репы»: как же оценивать Великого Преобразователя? Князь Щербатов косо смотрел на реформу Петра и в её широком и насильственном размахе видел корень нравственной порчи русского общества. «Война была главным движущим рычагом преобразовательной деятельности Петра», — писал Василий Ключевский.

Нелюбовь к русским в мире – во многом заслуга Петра. Это же он захватил Ингерманляндию, часть Карелии, Азов (Турция), Нарву и Выборг (Швеция), Лифляндию с Ригой, Эстляндию с Ревелем (Таллин) и Пярну, Дербент и Баку (Персия).

30 августа 1721 г. в Ништадте был заключён мир между Россией и Швецией, и у Петра созревает новая затея – покорить Индию. Истинно богат лишь тот, кто владеет Индией – этой сказочной сокровищницей человечества. Но на пути в Индию — персидский Каспий. Россия владела лишь северным берегом моря до реки Терек, имея здесь город-крепость Астрахань.

Значит, Каспий должен стать русским! Да и сама Персия с её шёлком и прочими богатствами не помешает.

Подготовка началась загодя. Еще в 1697 г. Пётр распорядился заложить в Казани десяток военных судов для Каспия. Затем, в 1715 году, отсылая в Персию своего посла А.П.Волынского, Пётр снабдил его разведывательными инструкциями: исследовать побережье Каспия, не возбуждая подозрений; узнать военные силы Персии, отношение её к Турции; влиять посредством подкупа на близких шаху лиц, посредством подкупов и обещаний привлечь на нашу сторону армянских купцов.

Персия переживала глубокий упадок. Страну потрясли восстания покорённых народов — армян, грузин, азербайджанцев, афганцев, лезгин и всех других. Слабовольный

и изнемождённый вином и гаремом шах Гуссейн (1694 — 1722 гг.) не властвовал над своими подданными, а сам был у них подданным. Казна часто оказывалась пустой, и шаху не на что было содержать войска. Обстановка для российской агрессии шикарная!

Но как соблюсти международное приличие? Нужен же какой-то предлог. И он нашёлся.

7 августа 1721 года 6-тысячный отряд горцев подверг город Шемаху страшному погрому. Горцы напали и ограбили оказавшихся здесь русских купцов. Пётр вступает с шахом в переговоры. Он заявляет, что он хочет не вести войну с Персией, а только наказать разбойников, которые оскорбили русских купцов; он готов освободить от них всю Персию и защищать шаха; но тогда он просит уступить ему прилегающие к морю области.

Пётр и Казань

15 мая государь отправляется в Персидский поход: сначала плывёт по реке Москве, затем по Оке до Нижнего Новгорода. На его галере «Струг Москворецкий» на корме были каюты, на носу – места для гребли. Для ускорения плавания по всему пути были приготовлены переменные команды гребцов из крестьян. Казань стала одним из остановочных пунктов. О том, что делал государь, можно прочесть в «юрналах 1722 года», писанных собственною рукою Петра. Именно они и развенчивают часть мифов о пребывании в Казани императора.

Миф 1. Пётр прибыл в Казань 27 мая или 7 июня.

Первая дата упоминается ещё в трудах дореволюционных краеведов: К.Фукса, М.Рыбушкина, Н.Баженова, М.Пинегина и Н.Загоскина. Вторая дата — точка зрения Ивана Голикова – автора 30-томных «Деяний Петра Великого…».

Но по юрналам выходит, что 30 мая, в день своего 50-летия, Пётр I ещё был в Нижнем Новгороде: «30-го. Рождение ЕВ (Его Величества), кушали в доме Строгонова; и после полудня часу в 7-м, в сумерки, поехал ЕВ в путь, где палили с судна ЕВ из 3-х пушек, с города из 9-ти».

Миф 2. В Казани Пётр I остановился в небольшом каменном доме, примыкавшем к Петропавловскому собору, он же – Михляевский.

Судя по «юрналам», 1 июня государь был в Чебоксарах, 2 июня – в Свияжске, где стояли на Волге три часа, а «ЕВ изволил заезжать в тот город; оттуда пошли парусами, и пришли в Казанку реку после полудня в 4-м часу и тут ночевали». Что такое ТУТ? Только два варианта: или у адмиралтейской верфи, или у единственной тогда пристани в устье – Ягодинской. Речь идёт о верфи, вероятно, тогда же её и посетил монарх.

3 июня Петр отправился в Казань. Слушал литургию в соборной церкви, побывал в Богородицком женском монастыре, где хранился чудотворный образ Казанской иконы, потом посетил вице-губернатора Кудрявцова (Н.А. Кудрявцов был Казанским военным губернатором около 13 лет и заготовлял дубовые леса для С.-Петербургского Адмиралтейства). Вероятно, визит этот был «в тамошней Адмиралтейской конторе». В то время она называлась Контора-канцелярия корабельных дел и располагалась не у верфи, как принято считать, а в здании, купленном в 1719 г. у Девичьего монастыря.

Миф 3. Якобы на момент приезда Петра I Михляев имел в Казани собственную суконную фабрику и то, что Петропавловский собор построен Михляевым в память пребывания в Казани Петра I.

По юрналам, 4 июня Пётр ездил в город, осматривал кожевенные заводы. А также «был в Татарской слободе и милостиво со многими из знатнейших иноверцев сих разговаривал» 5-го июня. «…Явился к ЕВ прибывший в Казань один из посыланных от него Геодезистов г.Евреинов в Камчатку и курильские острова. Монарх с великим любопытством препровел несколько времени с ним в разговорах и с удовольствием разсматривал сочиненную им и товарищем его Лужиным карту Камчатки и помянутым островам и описание всего их вояжа. Оказал величайшее свое к трудам их благоволение».

В вечеру ЕВ ездил в город, был у губернатора Салтыкова и осматривал суконные заводы. А далее в юрналах уже не рукой Петра было дописано: «фабрики казенную и принадлежавшую купцу Михляеву; последняя, по своему устройству, так понравилась Государю, что он пожаловал Михляеву казенную фабрику со всем ее строением, людьми и материалами. В память похода Императора ПВ в Персию Михляев, в 1726 году, построил Казанский Петропавловский собор».

Дело в то, что что Микляев (именно так его фамилия пишется в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА). – Прим. авт.) не был суконщиком. Из промышленных заведений у него были кожевенные и винокуренные заводы.

Также не соответствует действительности распространённое мнение о том, что Петропавловский собор построен в честь пребывания в Казани Петра. На самом деле такое решение было принято раньше, и будущий собор уже в 1720 г. носил имя святых Петра и Павла. В том же 1720 г. Микляев заключил 2 договора о поставке извести и камня «к строению церкви Петра и Павла». То есть за два года до посещения Казани Петром! Строительство велось в течение 10 лет (до 1728).

6-го июня «после полудня ЕВ ездил в город Казань, и был у Виц-Губернатора Кудрявцова и у дворянина Есипова, где травили медведя собаками». В 8-м часу вечера 6 июня (а не 8-го, как принято считать) Пётр отплыл из Казани.

Смотрите также:

kazan.aif.ru

Петр I и Казань

Петр I – одна из самых противоречивых фигур в истории государства Российского. Нелюбимый при жизни большинством населения, прозванный в народе царем-антихристом, Петр заметно вырос в глазах последующих поколений. Через сто лет личность эта уже сильно приукрашена, так что в конце концов венценосца начали называть Петром Великим.

Санкт-Петербург строили и казанцы

Надо отдать должное, Петр сделал поразительно много для одного человека. Несмотря на, мягко говоря, не совсем правильный образ жизни, в короткий срок (Петр умер в неполные 53 года) ему удалось создать армию и флот, построить большое количество мануфактур и горных предприятий, провести множество реформ, учредить Морскую академию, инженерные и артиллерийские школы, открыть первый русский музей — Кунсткамеру с публичной библиотекой. При Петре появилась первая русская газета – “Ведомости”, введен так называемый гражданский шрифт, а с 1700 года – новый календарь.

Петр был умен, даже гениален. Ум его – широкий, гибкий – легко охватывал все сферы государственной деятельности. По широте взглядов царь намного опережал свой век. Однако в свои деяния Петр вносил слишком много горячности, резкости и страсти. Царь постоянно и всюду спешил. Действия петровских указов, которые коснулись, в том числе, Казани и Казанского края, подтверждают это.

В ходе проведения в стране административной реформы в 1708 году Петром I была создана Казанская губерния, которая должна была участвовать в финансировании нужд армии и флота из своих средств. Огромное строительство, содержание регулярной армии и флота, развитие промышленности требовали постоянного пополнения казны. В цепях обеспечения доходов государства было введено множество косвенных налогов. Тяжелым бременем на население ложились многочисленные повинности. Среди них была строительная повинность. Труд тысяч крестьян был использован при строительстве Петербурга, Кронштадта, крепостей.

12 мая 1708 года Петр I издал указ об отправке пяти тысяч татарских мужчин на строительство Санкт-Петербурга. Это был насильственный набор, их отправляли командами, под конвоем. Десятки тысяч татар, спасаясь от набора, снимались со своих насиженных мест и сбегали в башкирские степи. К 1716 году из 47 тысяч крестьянских дворов пустовало примерно 20 тысяч. Новая столица, выросшая на болоте, была выстроена буквально на костях, стоила нескольких сот тысяч жизней.

В этот период был нанесен удар по земельным владениям татар. До 1715 года в крае насчитывалось около двух тысяч татарских помещиков. Вскоре, в 1713 и 1715 годах, были изданы жестокие указы о “крещении иноверцев”. В первом из них татарские мурзы, имеющие крещеных крестьян, обязывались принять христианство в течение полугода. Во втором был приказ отбирать у некрещеных помещиков крещеных крестьян вместе с полагающимися им лугами и пахотной землей. Это была программа уничтожения национального дворянства и насильственного обучения русскому языку всех татар. Именно в это время татарские помещики в своем большинстве остались без рабочих рук: ведь крепостные были переведены в разряд государственных крестьян, а холопы приравнены к крепостным. У отказавшихся креститься поместья были отняты. Волей-неволей татарские помещики меняли свой образ жизни – начинали заниматься торговлей, мелкой промышленностью, промыслами. Впоследствии они были зачислены в податное сословие и потеряли дворянские привилегии.

Уместно напомнить слова Петра, сказанные им в Казани: “Земли бывшего Казанского ханства, где еще проживают татары, являются злокачественной опухолью на теле Российской империи”.

С первой четвертью XVIII века связано развитие крупной промышленности, что затронуло и Казанскую губернию. Ее представляли здесь в основном государственные предприятия.

В 1714 году по указу Петра I о создании шерстяных мануфактур основывается Казанская суконная мануфактура (“шерстяной завод”). Тогда в Казань из Москвы был направлен подполковник Афанасий Грузинцев для “установления суконного дела”. В 1719 году на предприятии уже работало более 200 человек. Однако качество выпускаемой продукции было весьма невысоким (другого и не могло быть при использовании труда крепостных, не заинтересованных в его результатах).

У Петра была абсолютная убежденность в том, что промышленностью он может управлять точно так же, как и армией, – с помощью приказов и жестоких наказаний. Царь писал казанскому губернатору: “Пробы казанских сукон мы видели, которые гораздо плохи, а паче окрашены зело худа, того для старайся дабы тое фабрику в лутчее состоянии приветси, и для того их мастеров со всем заводом, которых ведает Афанасей Грузинцов, возми в свое ведение”.

Но и передача “шерстяного завода” в руки местных властей существенно не поправила положения.

Быть в Казани Адмиралтейству

Начинается еще более жестокий этап угнетения татарского народа. Так, петровским указом 1718 года было положено начало такому крупному предприятию, как Казанское адмиралтейство. Оно предназначалось для строительства, ремонта и длительного хранения морских и речных судов. Здесь строились бомбардирские суда, фрегаты, бригантины, галиоты и легкие гребные суда для Балтийского и Каспийского флотов.

Выбор места для Адмиралтейства не был случайным. Казанский край в те времена был богат “корабельными” лесами – дубовыми и сосновыми рощами. Лес для строительства судов заготавливали не только под Казанью, но и за десятки верст от нее, а затем по рекам доставляли в Адмиралтейство. Это был огромный, каторжный труд. Его возложили на государственных крестьян, преимущественно нерусских, значительная часть которых была приписана к Адмиралтейству.

С изданием указа Петра I от 31 января 1718 года появились так называемые лашманы (лесорубы). Именно они несли феодальную повинность в пользу государства по заготовке, обработке и вывозке корабельного леса. Им предписывалось для бесплатной заготовки леса брать служилых мурз, татар, чувашей и мордву. За крещеных эту повинность отбывали некрещеные. В 1719 году по Казанской губернии лашманов насчитывалось 23750 человек, что составляло почти половину государственных крестьян. Ежегодно на лесозаготовках погибали сотни крестьян. Многие становились калеками.

Для нужд судостроения в 1719 году в Казани был основан пумповый завод. Первоначально это кожевенное предприятие располагалось в Суконной слободе. Здесь изготовлялись пумповые кожи для корабельных помп (насосов), а также подошвенная кожа для армии.

При Петре I Россия расширяла свои границы не только на северо-западе, но и на юго-востоке. Здесь царь обращал особое внимание на укрепление позиций в районе Каспийского моря и Северного Кавказа. Для защиты российской торговли Петр I начал военные действия против турок под предлогом ограбления ими русских купцов в Шемахе и Дербенте.

В 1722 году Петр закончил подготовку к походу, названному впоследствии Персидским, и отправил в Астрахань суда с гвардией, артиллерией и провиантом. 13 мая император покинул Москву, к нему в Коломне присоединились генерал-майор И.В.Головин, князь Д.Кантемир, генерал-адмирал Ф.М.Апраксин и супруга Петра Екатерина Алексеевна. Весенние волжские воды быстро несли легкую флотилию. Она прибыла в Казань 27 мая.

Пальбою из 13 пушек и колокольным звоном встретили в Казани высокого посетителя. Во встрече царя участвовали лишь выбранные из слобод “достойные” люди. Петр I поехал прямо в Благовещенский собор, где принес благодарственное молебствие. Затем он посетил губернатора и дом, где должен был проживать. Этот небольшой каменный дом принадлежал купцу и предпринимателю Ивану Афанасьевичу Михляеву.

Дом Михляева (Дряблова) – единственный сохранившийся памятник гражданской архитектуры конца XVII века – находится во дворе швейной фабрики №4 (ул.М.Джалиля, 19).

Петр I дорожил временем, поэтому в тот же день приступил к обозрению Казани. В губернской канцелярии он осмотрел текущие дела и потребовал книгу, в которую записывались посылаемые из петербургской канцелярии указы. Книга оказалась утерянной. Император сильно разгневался Даже находясь далеко от Казани, он вспомнил об этом и издал специальный указ – чтобы непорядок был устранен.

28-29 мая. В эти два дня Петр I обозревал казанские монастыри и церкви, посетил Татарскую слободу, где разговаривал со многими известными старшинами татарского общества. Знакомясь с городом и ревизуя казанские учреждения, царь не забывал об общегосударственных делах, посылая из Казани указы и распоряжения разным лицам и по разным вопросам. В эти дни он, казалось, не нуждался в отдыхе, не давая покоя и другим. Он обладал удивительной способностью заставлять людей выходить из состояния инертности и эксплуатировал запас их жизненной энергии. Рядом с Петром всякий становился работником. Царь заставлял людей трудиться не только палкой, но и собственным примером.

Юбилей царя праздновали неделю

30 мая. Свой день рождения царь провел в заботах о предстоящем походе и разных государственных делах. Именно в этот день Иван Афанасьевич Михляев оповестил царя, что соорудит за свой счет храм во имя святых апостолов Петра и Павла в память о пребывании Петра I в Казани. Строительство началось в том же году, однако в 1723 году почти законченный храм рухнул. Узнав об этом, Петр прислал в Казань своих мастеров, которые к весне 1726 года поставили великолепный храм. Примерно к 1899 году собор Петра и Павла приобрел тот вид, который имеет и поныне.

В последний день мая 1722 года Петр осмотрел на Шарной горе (ныне ул.Калинина) казенные предприятия: пумповый завод и суконную фабрику, посетил частную суконную фабрику купца Михляева. (Ныне в этом здании на ул.Батурина, 7 располагается онкологический диспансер). По преданию, при посещении царем фабрики Михляев преподнес императору целый поднос золотых и серебряных денег, а жена его – миску жемчуга и драгоценных каменьев.

Петра I поразила огромная разница между двумя фабриками – государственной и частной. Суконная фабрика, основанная им, была построена в спешке, в чем он был сам виноват, и работала она весьма вяло и убыточно для казны: шерсть получалась слишком дорогой, сукно выходило некачественным. Петр I и на пумповом (кожевенном) заводе нашел дела в плохом состоянии, хотя здесь работал опытный кожевенный мастер из англичан, который обустроил на заводе 28 чанов и ежегодно выделывал от 300 до 400 разного рода кож, отправлявшихся в Петербург.

После осмотра фабрик гневу Петра I не было предела. Он очень круто обошелся с управляющим суконной фабрикой полковником Грузинцевым. Не избежали жестокого наказания и два немца – братья Юнги, жившие в Верхнем Услоне, которые заведовали овчарным заводом и снабжали суконную фабрику шерстью. Но царю очень понравилось, как поставлено дело по изготовлению сукна у купца Михляева, и он впоследствии (письмо от 15 июня 1724 г.) пожаловал ему казенную суконную фабрику. Михляев соединил свой завод с пожалованным и расширил здание новыми пристройками на Шарной горе.

Вечером 30 мая Петр I праздновал свое 50-летие. Известный богач, купец Г.Д.Строганов принял на себя издержки по угощению. Главной бедой царя было чрезмерное пьянство. Петр сам пил сверх меры и требовал, чтобы и другие следовали его примеру. Пьянство разрушало могучий организм самодержца. Попойка Петра поражала своим размахом и на сей раз затянулась на десять дней. Только к 8 июня царь пришел в себя. В день отъезда, 8 июня, он стал заниматься делами по Адмиралтейству, отправил указ к адмиралу Крюсу, чтобы тот принимал всякий корабельный лес, который будет приходить из Казани.

Персидский поход

Петр I взял с собой в Персидский поход 106-тысячное войско, 30 тысяч которого составляли татарские всадники, солдаты, гребцы. Конница в составе девяти тысяч лошадей отправилась сухим путем вместе с нерегулярным 70-тысячным войском, а Петр отбыл в Астрахань по воде. По пути он посетил развалины легендарного Булгара, где обратил внимание на неудовлетворительное состояние древних памятников и уже из Астрахани 2 июля прислал в Казань распоряжение на ремонт Большого минарета. Было велено также сделать копии текстов с булгарских эпитафий (надгробных надписей). Именно тогда переводчики Юсуф Ижбулатов и Кадырмухаммад Сунчалаев скопировали и перевели около 50 образцов булгарских надгробных надписей для Петербургской Академии наук.

Во время прибытия Петра I в Астрахань на водах Каспия развевались вымпела 15-ти судов казанского строения. На одном из них – корабле “Принцесса Анна» (под командою Соймонова) – впервые в истории русского флота командовавший эскадрою генерал-адмирал Ф.М.Апраксин поднял генерал-адмиральский флаг.

Местом встречи войска и императора был назначен Дербент. 25 августа, после не особенно кровопролитной стычки с войсками султана, Петр I совершил торжественное вступление в город. Однако радоваться пришлось недолго. Транспорты с припасами, предназначенными для питания, затонули в Каспийском море. Войскам грозила голодная смерть. На несколько дней кавалерия Петра принуждена была спешиться: из-за отсутствию фуража лошади падали тысячами. Из-за жары и отсутствия питьевой воды и пищи среди солдат распространились болезни. Петр оставил в Дербенте небольшой гарнизон и с плачевными результатами возвратился в Астрахань. Оставив командование генералу А.Матюшкину, он уехал назад в Петербург. Матюшкин захватил города Решт и Баку.

Гибель флота в Персидском походе была результатом спешки в ходе его постройки. Флот строился из недостаточно сухого дерева, снаряжение оказалось плохого качества, матросы были плохо обучены.

Кстати, именно в это время в Астрахани, в походной типографии Петра I, была подготовлена и издана советником императора Дмитрием Кантемиром (по происхождению крымским татарином) и старшим переводчиком тайного совета императора Кутлумухаммадом Тевкелевым первая татарская книга в России. С этого издания, представляющего собой “Манифест” Петра I, начинается история татарского наборного книгопечатания с применением передвижного арабского шрифта. Цепью издания “Манифеста” было ознакомление местного населения с причинами похода и желание обеспечить успех задуманного предприятия через обращение с печатным словом к населению занимаемых территорий – чтобы заручиться его поддержкой.

После возвращения из Персидского похода Петр вознамерился продолжить его в скором времени. На занятых территориях побережья Каспийского моря для строительства укреплений было оставлено много солдат, среди них и татарского происхождения. В 1723 году император направил консула М.Л.Аврамова к казанскому губернатору с тем, чтобы тот помог собрать “потребное число из татар, жителей казанских переводчиков и отпустить их с ним в Астрахань”. Из Казанского уезда для строительства крепости на реке Кура было насильственно отправлено пять тысяч татар. Из них 3792 уже по дороге скончались от эпидемии, 110 человек сбежали и лишь 40 вернулись домой почти калеками.

Новый поход должен был начаться в 1725 году, для чего к весне этого года “работные люди” из казанских татар, мари и чувашей уже были в Реште, в готовности к отплытию на Каспий были и суда, а некоторые из них даже были отправлены. В это время пришло известие о смерти Петра I – и новый поход не состоялся.

Таковы основные дошедшие до нас сведения о взаимоотношениях Петра I с Казанью и Казанским краем.

history-kazan.ru