Животные степи — сообщение доклад

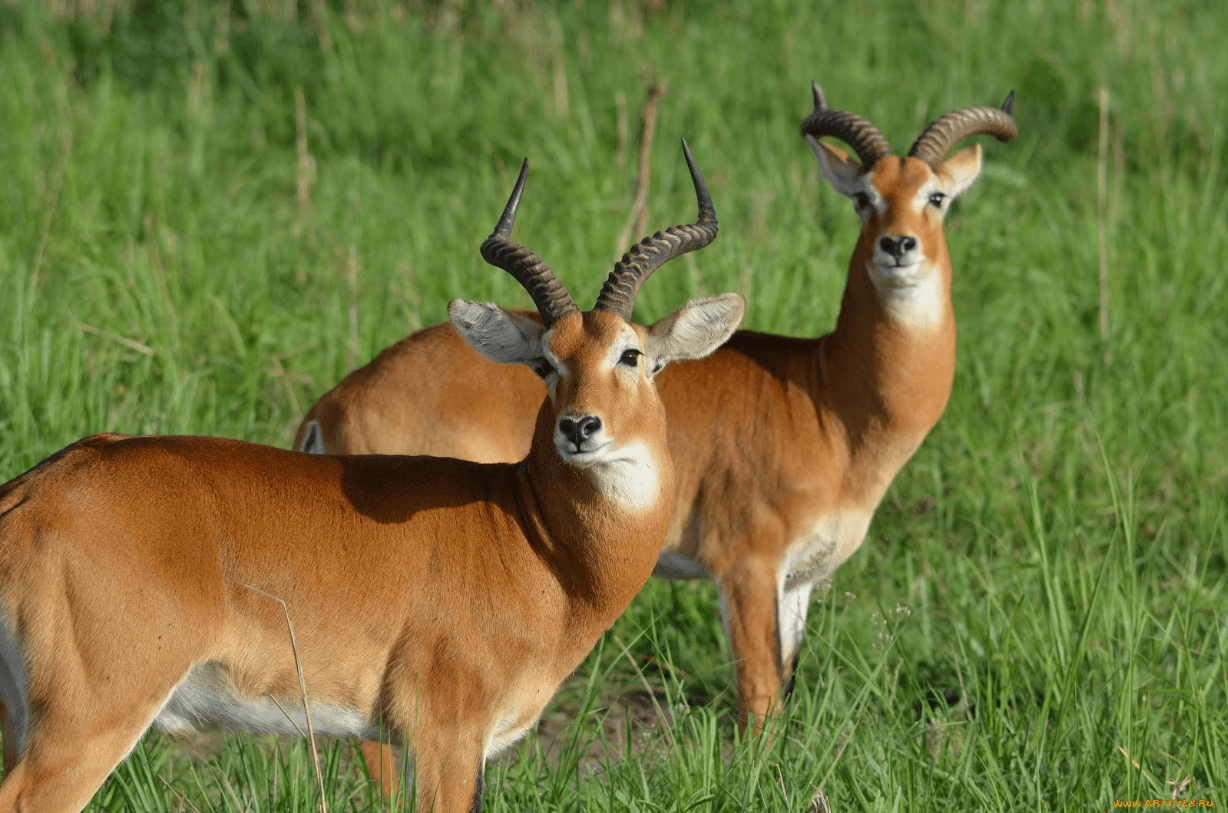

Степью называют большую и ровную местность, на которой расположены холмы, покрытые травой. Лишь вблизи водоемов растут мелкие кустарники и деревца. И хотя степные просторы поражают своими размерами, они не имеют многообразные фауны.

В степи проживают много насекомых, млекопитающих и птиц. В степной зоне очень мало растений, сухой климат, морозные зимы и зверям нелегко добыть себе еду. Звери, которые выдержали все трудности и смогли приспособиться к суровым климатическим условиям, очень крепкие и сильные, обладают огромной выдержкой и умеют длительное время обходиться без еды и воды.

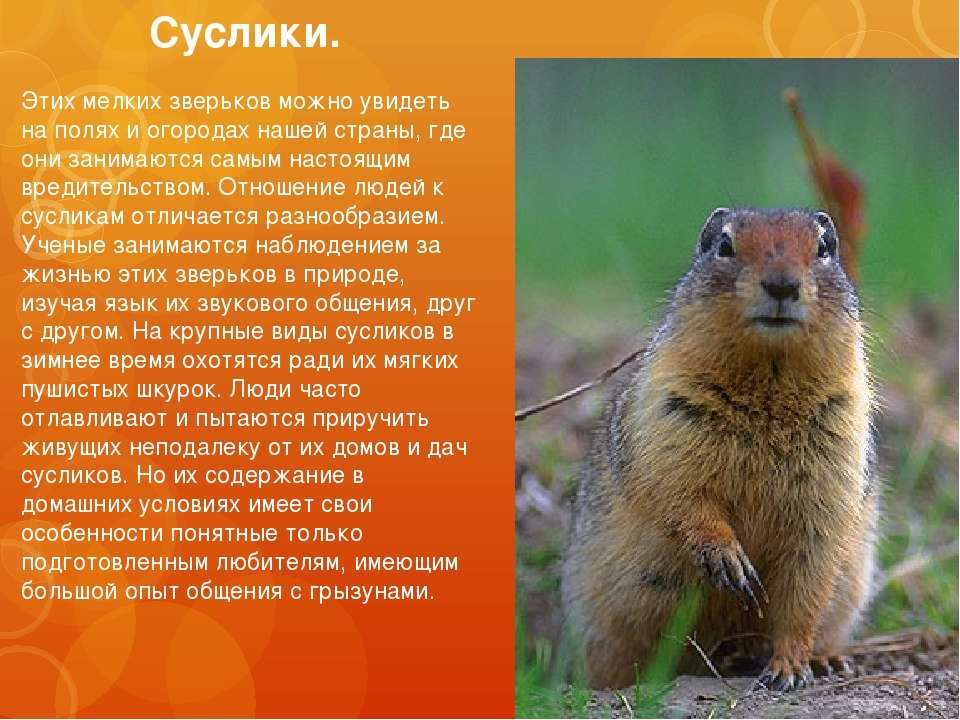

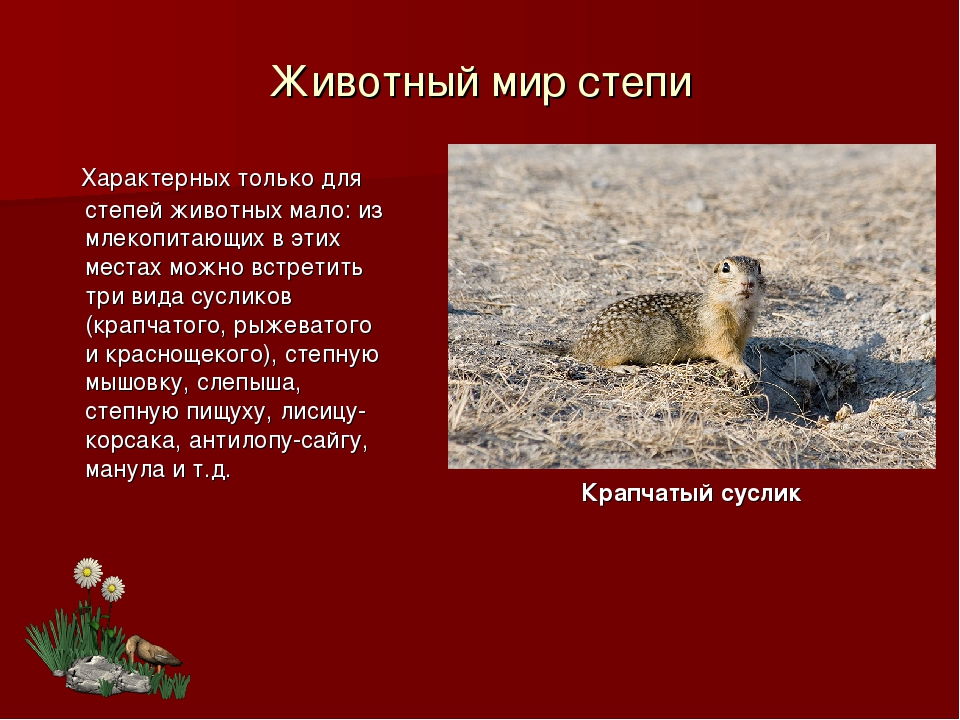

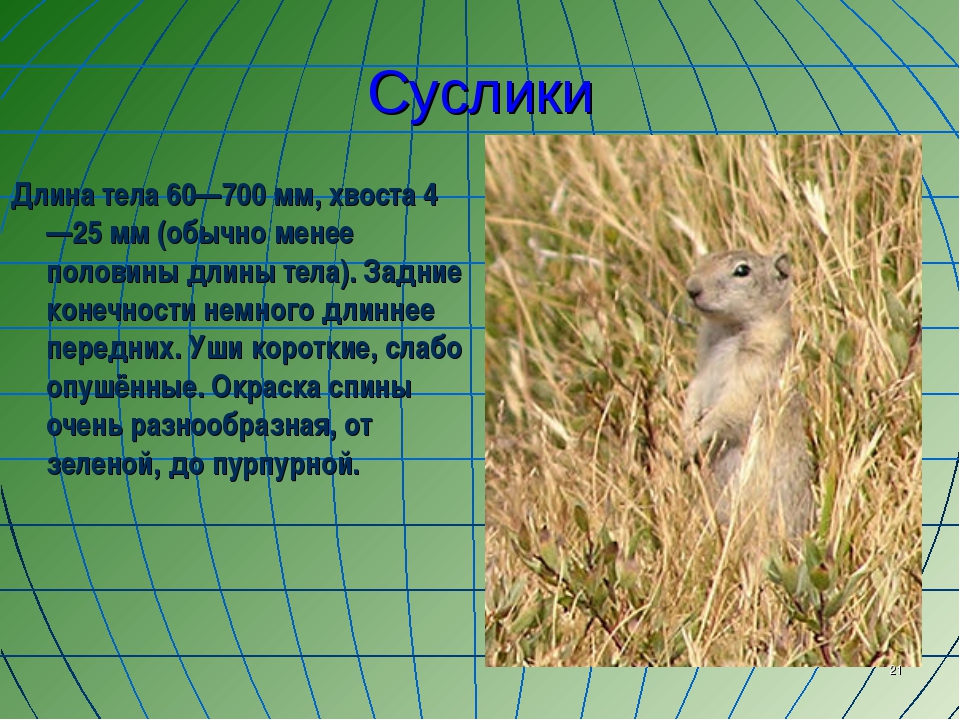

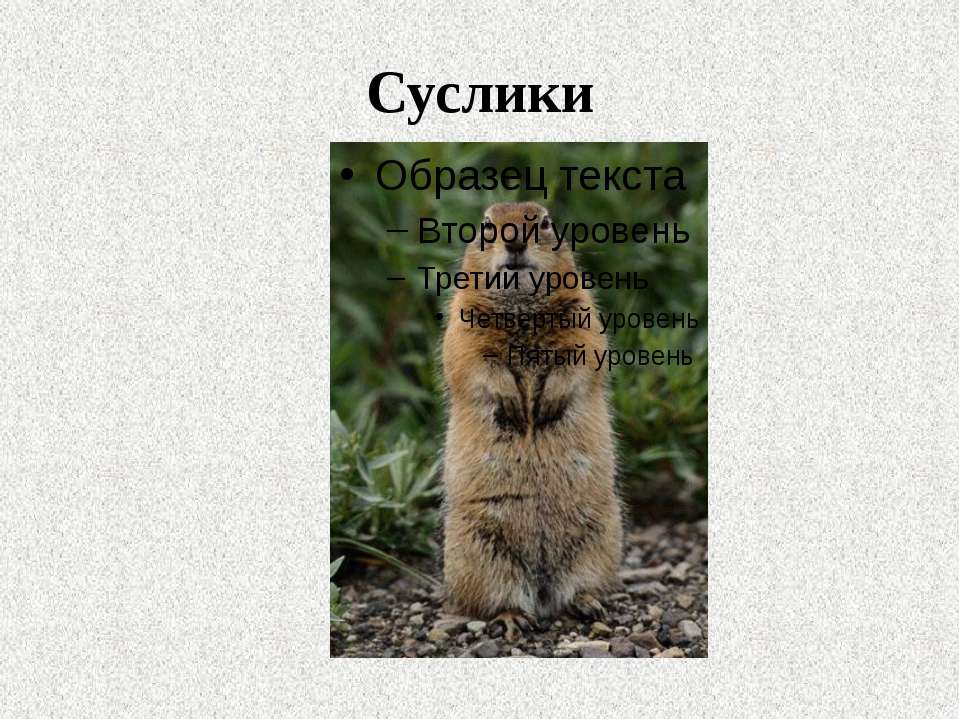

Суслик.

Суслик представляет собой некрупного грызуна. Его длина около 30 см, а вес полтора кг. У суслика интересная форма ушей: у них короткая длина и они немного опущены вниз. Шерсть зверька очень густая, желтого цвета. Зверек является одиночкой.

Степной орёл.

Орел является хищником, с огромными крыльями и коротким хвостом. Они очень преданные птицы и ищут себе пару, с которой живут до конца своих дней. Питается хищник грызунами, зайцами и рептилиями. Орла можно назвать санитаром степи, потому что он уничтожает мертвых зверей.

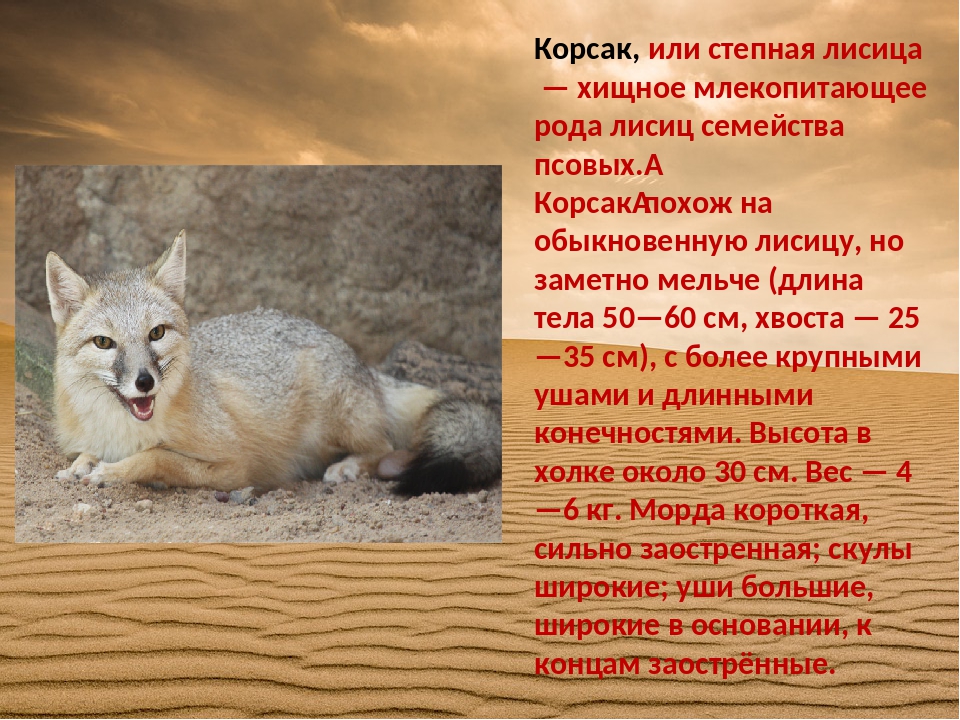

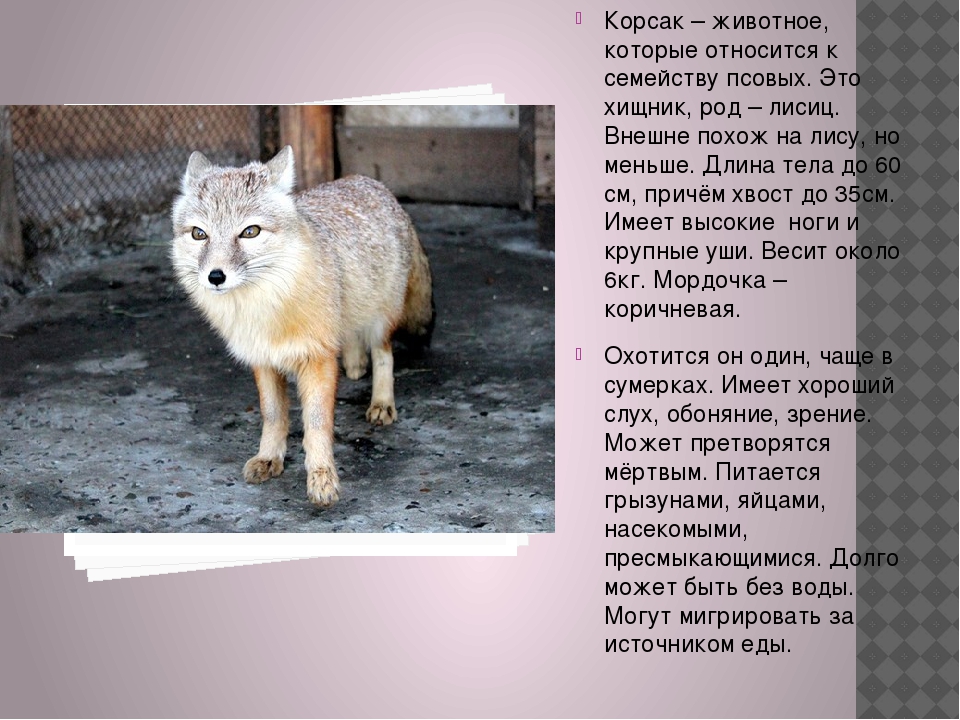

Корсак.

Это хищное животное, которое является видом лисицы. Длина зверя может достигать 100 см. Обладает густым мехом, желтоватого цвета. Питается корсак насекомыми и мелкими грызунами.

Бизон.

Еще один обитатель пустыни-это бизон. Бизон очень крупное животное с мощным и сильным телом. Его высота около трех метров, а вес у больших особей целая тонна. Бизон стадное животное с густой шерстью и с отличным обонянием. С каждым годом их становится все меньше.

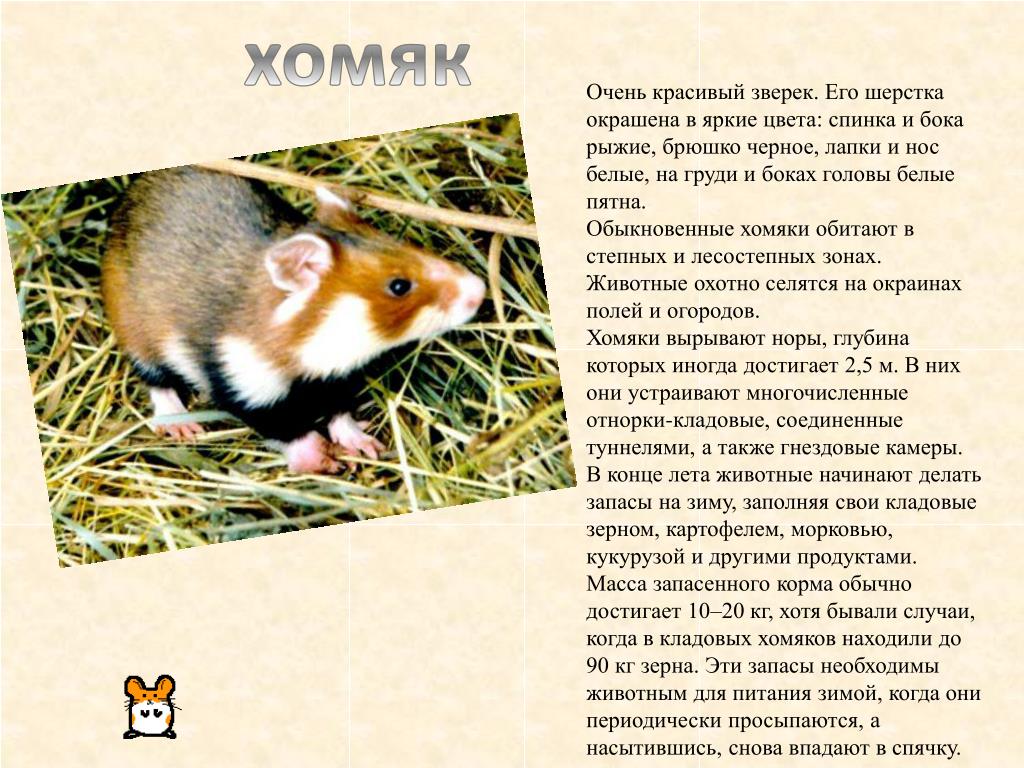

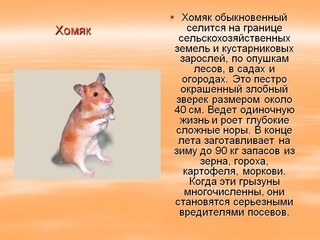

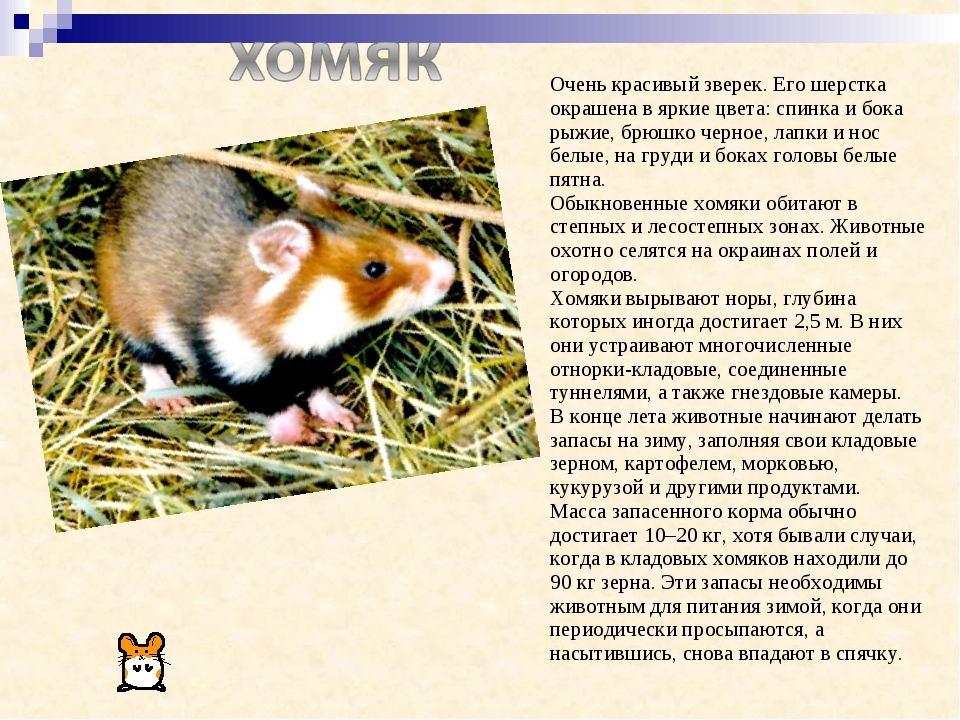

Хомяк.

Этот зверек многим знаком. Мелкий грызун имеет большие щеки, в которых прячет еду. Питается хомяк зернами, растениями и мелкими насекомыми. Особую активность проявляет в ночное время. В качестве убежища выбирает небольшие норы, в которых можно перезимовать. Они неплохо плавают.Продолжительность жизни около 4 лет.

Питается хомяк зернами, растениями и мелкими насекомыми. Особую активность проявляет в ночное время. В качестве убежища выбирает небольшие норы, в которых можно перезимовать. Они неплохо плавают.Продолжительность жизни около 4 лет.

Ящерицы, змеи, крысы, сайгаки, ежи, черепахи и многие другие живут в степной зоне. И хоть мир животных не настолько разнообразный, в сравнении с лесами, он тоже очень интересен и многогранен.

Вариант 2

Многообразием животного мира степи не выделяются на фоне других ареалов мира, а всё из-за условий обитания, что требуют от населяющих организмов определенный ряд «инструментов». Стоит заметить, что в большом количестве в степях обитают птицы и мелкие грызуны, что живут под землёй или в ней.

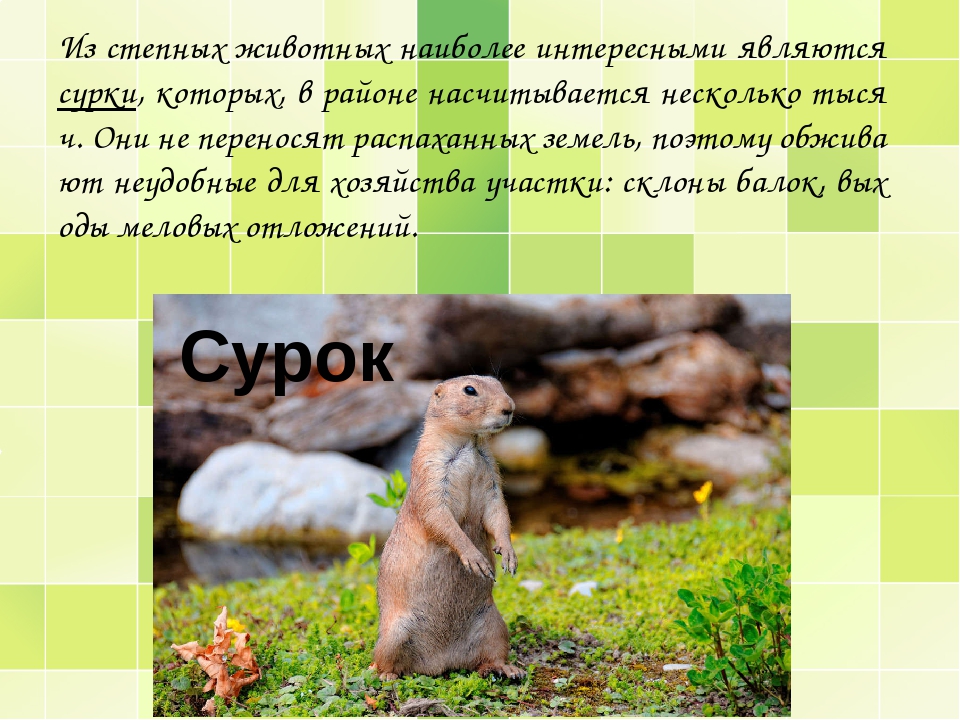

1. Сурки.

Данный вид грызунов обитают в земляных пещерах, и в основном обитают там семьями, нежели по одиночке. Зверёк склонен к зимней спячке, а значит запасается на зиму. Чем? Всё достаточно просто, именно этот зверь является «грозой» сельского хозяйства, губящий большую часть от всех припасов людей.

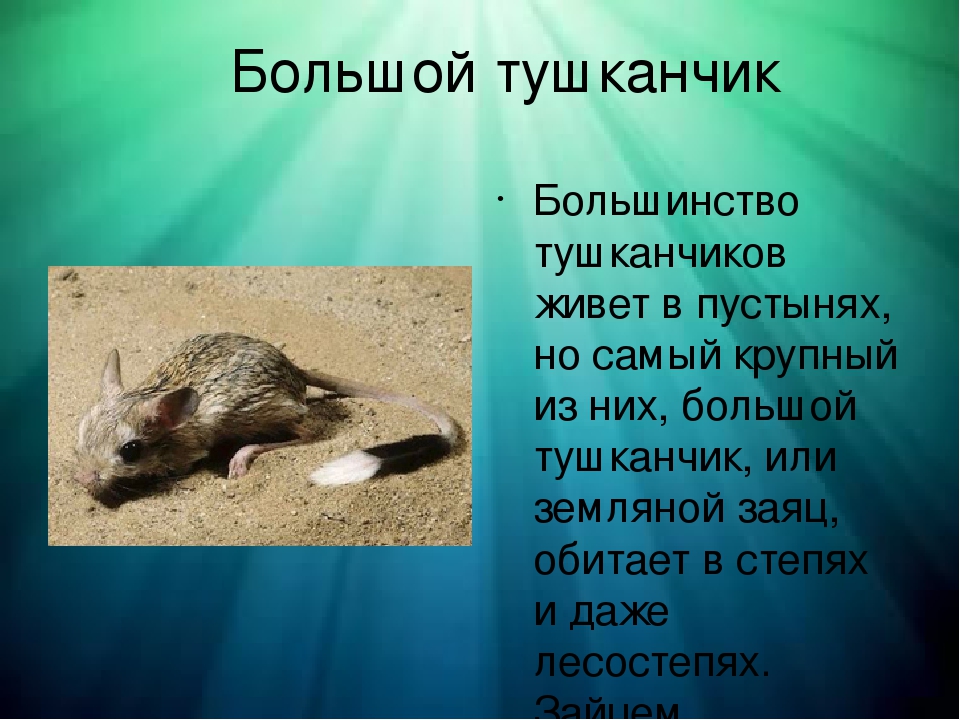

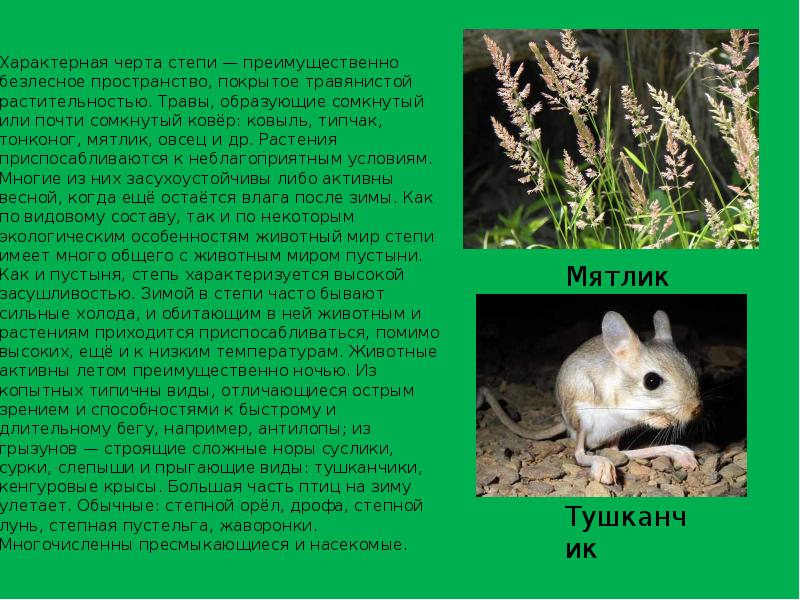

2. Большой тушканчик.

Несмотря на то, что тушканчики — это зверьки пустыни, данный вид обитает в степях. Из-за своих больших ушей был прозван зайцем. Это очередной маленький зверёк степи. Из внешних особенностей ему характерны: длинные уши, внушительные задание лапы, длинный хвост. Так как передвигается он за счёт прыжков, то такие лапы ему будут более чем полезны. Хвост же служит ему инструментов баланса и управления при движении. Как и суслик — впадает в зимнюю спячку до весны. Обитает в глубоких подземных нормах. Пищу добывает в основном ночью, а из-за плохой ориентации в темноте природа наградила зверя прекрасным слухом и усами, что помогают в ориентировки.

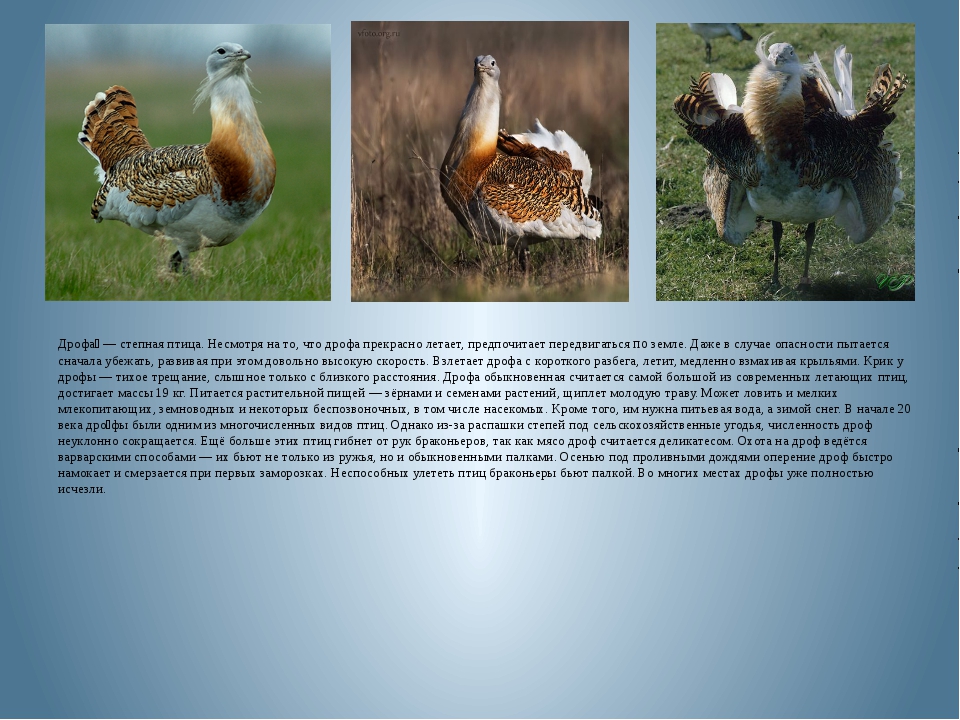

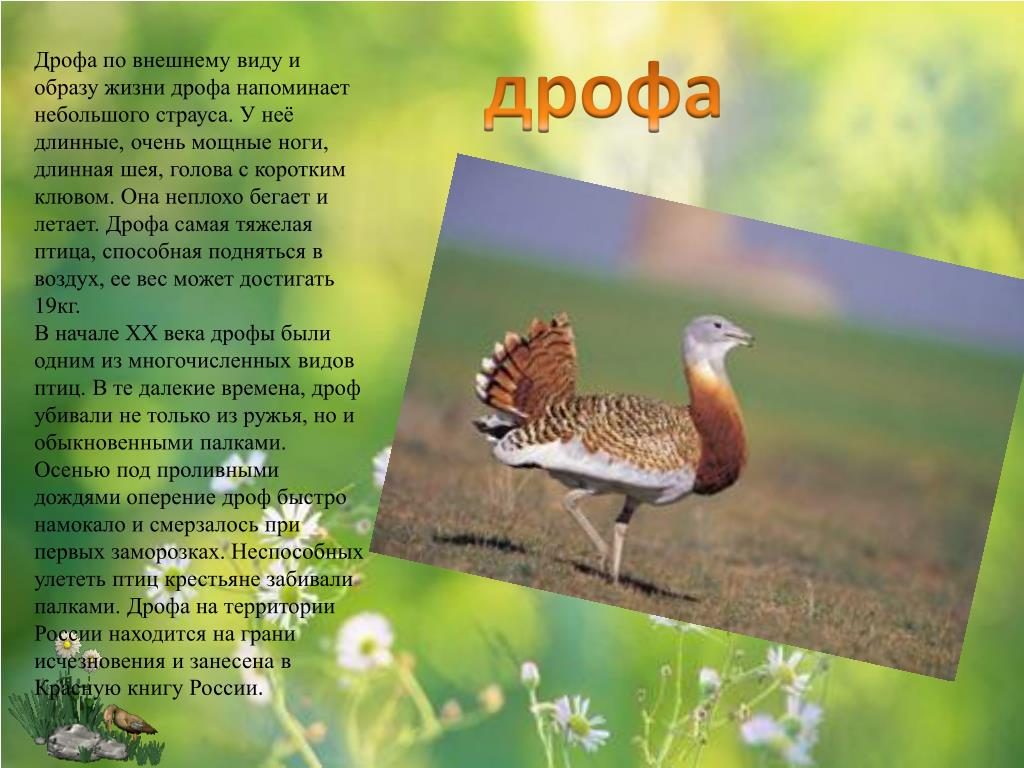

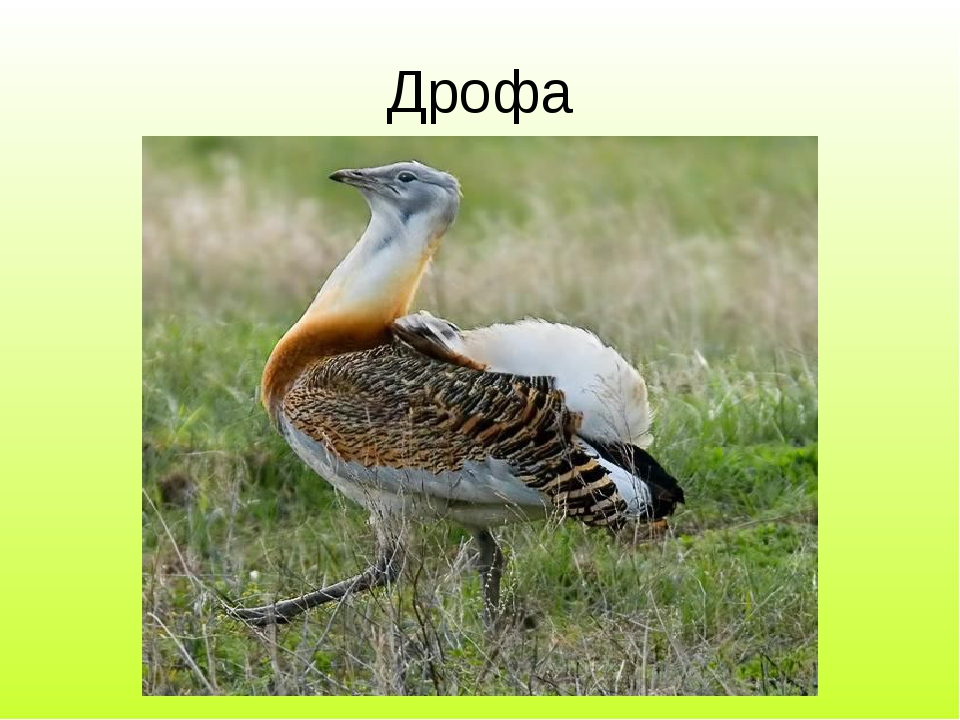

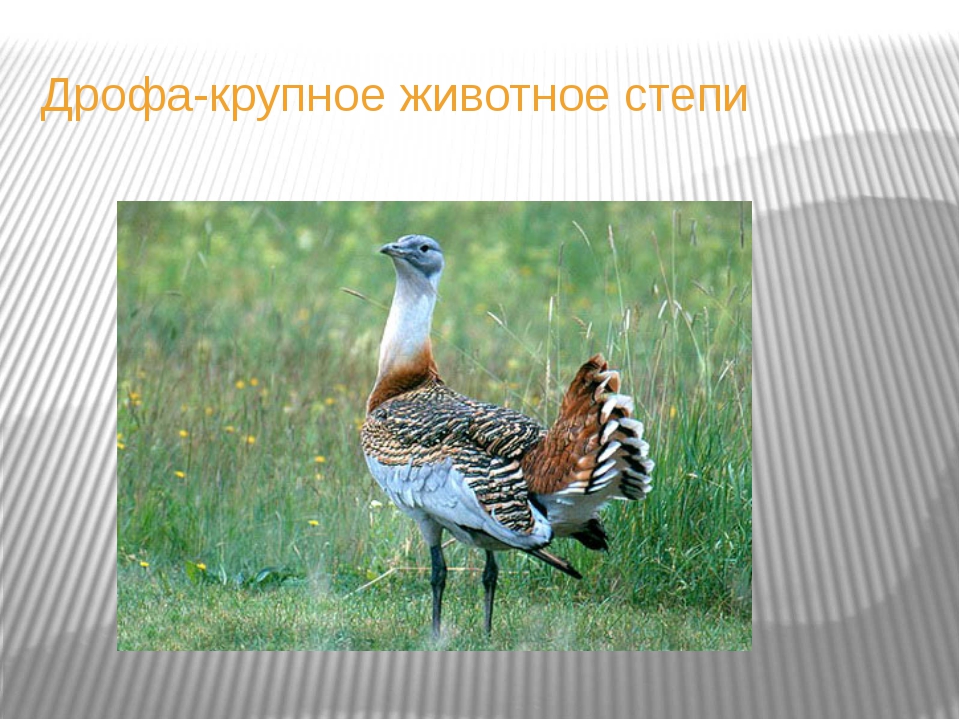

3. Дрофа.

Данный же представитель живого мира является птицей, и на минуточку самой крупной в России. Большие габариты в размерах не мешают дрофе быстро летать. Передвигаются стаями, а внешне и вовсе похожи на страуса. В пищу такой большой птицы входят на удивление муравьиные яйца, которые находятся в муравейниках. Не брезгуют употреблять в пищу насекомых, а так же более крупных зверьков: мышей, ящериц и лягушат. Самая главная проблема этой птицы заключена в том, что при намочение перьев она теряет способность к полету.

Передвигаются стаями, а внешне и вовсе похожи на страуса. В пищу такой большой птицы входят на удивление муравьиные яйца, которые находятся в муравейниках. Не брезгуют употреблять в пищу насекомых, а так же более крупных зверьков: мышей, ящериц и лягушат. Самая главная проблема этой птицы заключена в том, что при намочение перьев она теряет способность к полету.

Данные представители лишь малая часть прекрасного мира степи.

Сообщение 3

Прежде чем рассказать о том, кто живет в степях, стоит отметить характеристики, обусловившие проживание в этой местности конкретных животных. Многих из них, кроме как здесь, вы больше нигде не встретите.

Степью зовут равнинную территорию, которая покрыта травами и кустарниками. Летом тут жарко, зимой холодно. К особенностям степей, можно отнести нерегулярные, скудные осадки. Растительность представленная злаковыми, которые хорошо переносят засуху и высокие температуры.

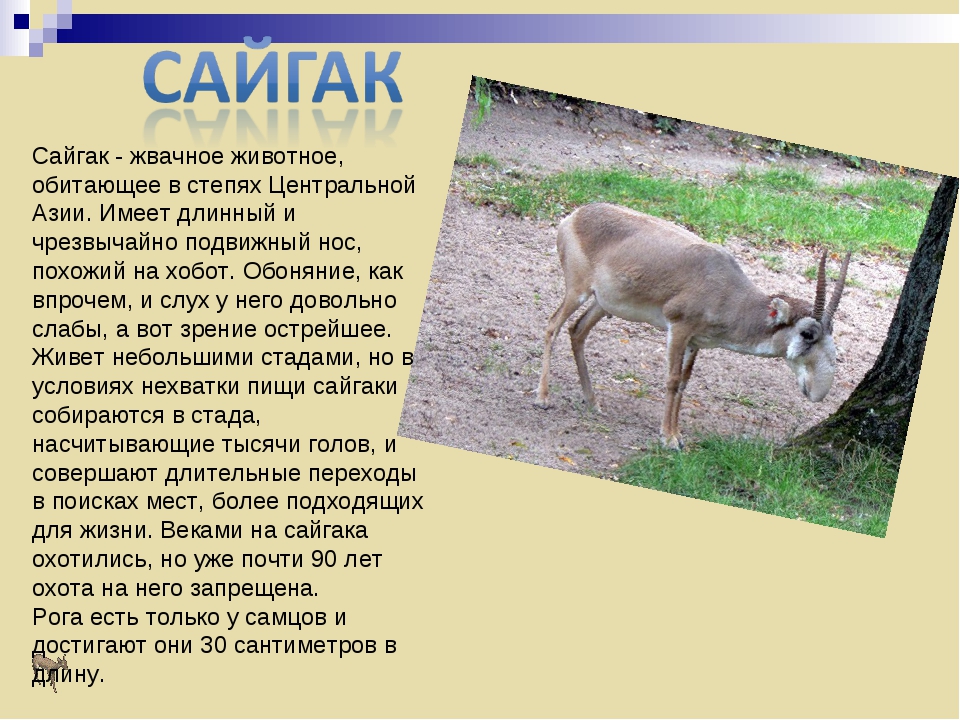

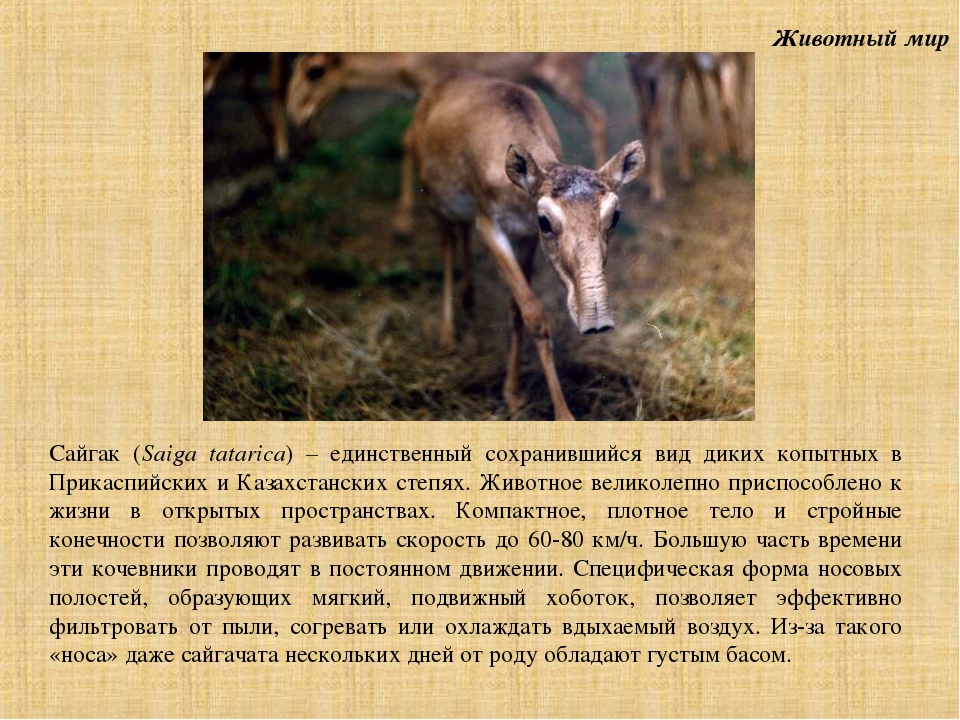

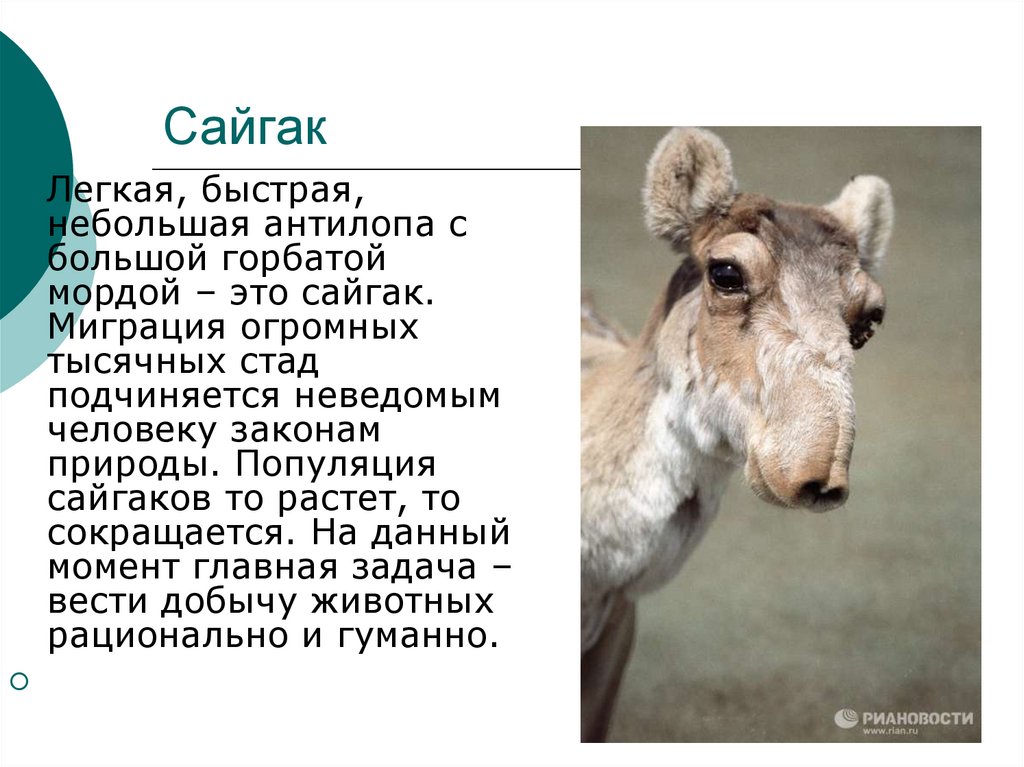

Сайгак. Это представитель семейства полорогих, и к сожалению на данный момент относится к исчезающим видам. Их особенностью считается нос, который напоминает хоботок. Шерсть у сайгаков меняется в зависимости от сезона, к зиме, соответственно, гуще и светлее.

Это представитель семейства полорогих, и к сожалению на данный момент относится к исчезающим видам. Их особенностью считается нос, который напоминает хоботок. Шерсть у сайгаков меняется в зависимости от сезона, к зиме, соответственно, гуще и светлее.

Луговая собачка. Эти животные, как не странно являются грызунами. А своим названием обязаны звуком, который издают, ведь тот напоминает лай собак. Мех бурый, спинка более темная. Луговые собачки обитают в подземных норах. Основу их рациона составляют побеги, семена, почки, листья и цветы растений. На луговых собачек охотятся хищные птицы и лисы.

Тушканчики. Живут неглубоких норах с большим количеством запасных выходов, на случай стремительного бегства. В момент опасности, тушканчик мчится в свою нору, издавая визг, похожий на крик молодых котят. Питаются они растениями и насекомыми. У тушканчиков бывает по 5-7 детенышей.

Желтобрюхий полоз. Длинной желтобрюхий полоз может быть до 160-170 см и толщиной туловища до 4 см. Чешуя на спине имеет темные цвета, а тело снизу желтый оттенок. Полоз питается грызунами, птицами, ящерицами и другими змеями. С ноября по март у него спячка.

Чешуя на спине имеет темные цвета, а тело снизу желтый оттенок. Полоз питается грызунами, птицами, ящерицами и другими змеями. С ноября по март у него спячка.

Корсак. Относится к семейству псовых, внешне напоминает лисицу, но имеет более мелкий размер. Шерсть корсака серая, с рыжим оттенком, к зиме мех становится светлее и пушистее. Питается хищник грызунами, птицами, насекомыми. Из-за недостатка пищи в снежные зимы животные мигрируют к югу. В случае опасности лисы притворяются мертвыми.

Байбак. Степной сурок достаточно крупный для грызуна. Размер взрослого байбака составляет от 50 до 70 см, длина хвоста 15 см. Байбаки живут колониями в норах. Питаются мягкими и сочными травами. В сентябре они впадают в спячку. Запасов животные не делают. После пробуждения роют себе новые норы. Естественными врагами являются корсаки, волки и хищные птицы.

Животные степи

Интересные ответы

- Хамелеон — сообщение доклад

Относятся к классу Пресмыкающиеся.

Средние размеры составляют 30 сантиметров. Самые крупные – от 50 до 60 сантиметров, самые мелкие не превышают 5 сантиметров. Живут от 4 до 10 лет

Средние размеры составляют 30 сантиметров. Самые крупные – от 50 до 60 сантиметров, самые мелкие не превышают 5 сантиметров. Живут от 4 до 10 лет - Животные Арктики — сообщение доклад (4 класс. Окружающий мир)

Арктика – это заснеженная, холодная территория вечной мерзлоты. Ее берега омывают морозные воды Северного Ледовитого океана. Климат здесь невероятно суров – ледяные ветры и нескончаемые снегопады

- Жизнь и творчество Сергея Михалкова

Каждый маленький ребенок знают стихотворения «Дядя Степа», «Про мимозу». Эти и другие творческие работы для детей написал Сергей Михалков. Благодаря ребятам эти стихи стали известны и нашим взрослым.

- Мадагаскар — сообщение доклад

У многих Мадагаскар ассоциируется с таинственным островом в теплом краю, где поселились герои одноименного мультика. На самом деле остров Мадагаскар существует и является республикой, которая находится на этом же острове.

- Доклад на тему Правила дорожного движения сообщение (3, 4, 5, 8 класс)

В современной жизни с ее бешеным ритмом и скоростями, с огромным количеством автомобилей и мотоциклов, знание правил поведения на дорогах становится не просто желательным, но и жизненно необходимым.

напишите не большой рассказ на тему растения и животные степей для 3 класса

В семье и сыновья, и дочки . У каждой девочки столько же сестер, сколько и братьев. А у каждого мальчика сестер втрое больше, чем братьев . Сколько вс … его детей?

Аппликация из цветной бумаги. а)детали склеиваются . б)детали сшиваются . в)детали сколачиваются гвоздями.

Каким способом наносят на поверхность керамической посуды? а) лепкой и роспись б)чеканка и гравировка в) резьба и высечение.

продовжте самостійно вірш щоб було 6 рядківЛіто до нас вже прийшло, Радість всім нам принесло. Сонце світить із небес,

помогите пжпжпж- Как ты думаешь, зачем нужно изучать русский язык?- С самого раннего детства и до глубокой старости жизнь человека связана с языком.

… Без языка немыслимо ни на шаг двинуть вперёд науку, технику, ремёсла, то есть саму жизнь. Поэтому изучай русский язык.Писатель А. Н. Толстой говорил: «Русский народ создал русский язык – яркий, как радуга после весеннего ливня, меткий, как стрелы, певучий и богатый, задушевный, как песня над колыбелью…»-Ответь на вопросы викторины. Если вопрос вызывает затруднение, воспользуйся подсказкой.2. Викторина.1. Ваня шёл по деревне и встретил каких-то животных. От испуга он забыл, как они называются. Когда мама спросила, много ли их было, Ваня ответил: “Очень! Целый табун!”. Мама сразу догадалась, что это были:(А) лошади; (Б) собаки; (В) гуси; (Г) коровы; (Д) овцы. 2. Знаете ли вы, что ГРАБ — это дерево, родственное берёзе? Уже знаете? Тогда скажите, сколько осмысленных русских слов можно получить, заменяя в слове ГРАБ букву А другой буквой?(А) 1; (Б) 2; (В) 3; (Г) 4; (Д) 5.3. Какое из этих слов по смыслу лишнее?(А) волкодав; (Б) борзая; (В) пудель; (Г) собака; (Д) овчарка.4. Я положил в сумку: надувной матрас, плавки, полотенце, книжку, кастрюлю.Угадайте, куда я собрался, если одну вещь я взял по ошибке.(А) в гости; (Б) в школу; (В) на пляж; (Г) в бассейн; (Д) в кино.5. Почти из всех этих существительных можно убрать по одной букве так, что получатся числительные. Только из одного числительное так не получается. Из какого?(А) сорока; (Б) семя; (В) сито; (Г) шерсть; (Д) дева.

Если вопрос вызывает затруднение, воспользуйся подсказкой.2. Викторина.1. Ваня шёл по деревне и встретил каких-то животных. От испуга он забыл, как они называются. Когда мама спросила, много ли их было, Ваня ответил: “Очень! Целый табун!”. Мама сразу догадалась, что это были:(А) лошади; (Б) собаки; (В) гуси; (Г) коровы; (Д) овцы. 2. Знаете ли вы, что ГРАБ — это дерево, родственное берёзе? Уже знаете? Тогда скажите, сколько осмысленных русских слов можно получить, заменяя в слове ГРАБ букву А другой буквой?(А) 1; (Б) 2; (В) 3; (Г) 4; (Д) 5.3. Какое из этих слов по смыслу лишнее?(А) волкодав; (Б) борзая; (В) пудель; (Г) собака; (Д) овчарка.4. Я положил в сумку: надувной матрас, плавки, полотенце, книжку, кастрюлю.Угадайте, куда я собрался, если одну вещь я взял по ошибке.(А) в гости; (Б) в школу; (В) на пляж; (Г) в бассейн; (Д) в кино.5. Почти из всех этих существительных можно убрать по одной букве так, что получатся числительные. Только из одного числительное так не получается. Из какого?(А) сорока; (Б) семя; (В) сито; (Г) шерсть; (Д) дева. 6. Вы, конечно, видите, что эти пять слов оканчиваются одинаково. Но по составу одно из них отличается от остальных. Найдите его.(А) рыбак; (Б) дурак; (В) простак;(Г) чужак; (Д) казак.7. Сколько среди слов горячий, обожжённый, яркий, красный, сгоревший таких, которые сочетаются со словом огонь?(А) 1; (Б) 2; (В) 3;(Г) 4; (Д) 5.8. Студент позвонил маме:«Денег осталось очень мало, ну просто кот …».Тут связь прервалась. Какое слово мама не услышала?(А) намяукал; (Б) намурлыкал;(В) насмеялся; (Г) наурчал;(Д) наплакал9. Кто бывает круглый?1)дурак, 2)отличник, 3)друг, 4)трус, 5)сирота(А) 3; (Б) 1, 2, 4; (В) 2, 4, 5; (Г) 1, 3; (Д) 1, 2, 5.10. Когда человек быстро куда-то мчится, принято говорить, что он бежит:(А) стремглав голову; (Б) сломя голову; (В) стремя голову; (Г) сорвав голову; (Д) забыв голову.11. Какое из этих слов устроено не так, как остальные?(А) борьба; (Б) гурьба; (В) косьба; (Г) стрельба; (Д) ходьба.12. Как по-русски называют вещий, сбывшийся сон?(А) сон под голову; (Б) сон наяву; (В) сон в руку; (Г) сон за ногу; (Д) сон в уши.

6. Вы, конечно, видите, что эти пять слов оканчиваются одинаково. Но по составу одно из них отличается от остальных. Найдите его.(А) рыбак; (Б) дурак; (В) простак;(Г) чужак; (Д) казак.7. Сколько среди слов горячий, обожжённый, яркий, красный, сгоревший таких, которые сочетаются со словом огонь?(А) 1; (Б) 2; (В) 3;(Г) 4; (Д) 5.8. Студент позвонил маме:«Денег осталось очень мало, ну просто кот …».Тут связь прервалась. Какое слово мама не услышала?(А) намяукал; (Б) намурлыкал;(В) насмеялся; (Г) наурчал;(Д) наплакал9. Кто бывает круглый?1)дурак, 2)отличник, 3)друг, 4)трус, 5)сирота(А) 3; (Б) 1, 2, 4; (В) 2, 4, 5; (Г) 1, 3; (Д) 1, 2, 5.10. Когда человек быстро куда-то мчится, принято говорить, что он бежит:(А) стремглав голову; (Б) сломя голову; (В) стремя голову; (Г) сорвав голову; (Д) забыв голову.11. Какое из этих слов устроено не так, как остальные?(А) борьба; (Б) гурьба; (В) косьба; (Г) стрельба; (Д) ходьба.12. Как по-русски называют вещий, сбывшийся сон?(А) сон под голову; (Б) сон наяву; (В) сон в руку; (Г) сон за ногу; (Д) сон в уши. 13. Коля, Аня и Миша прочитали в учебнике такое задание:«Измени окончание слова стол так, чтобы это слово можно было перенести двумя способами». Коля написал столовая, Аня –– столов, Миша — столики. Кто из них справился с заданием?(А) только Коля; (Б) только Аня; (В) только Миша; (Г) Коля и Миша; (Д) никто.14. Даны слова и словосочетания на языке хинди в упрощённой транскрипции и их переводы на русский язык:бандар лог — обезьяний народ; багхера: — пантера; шер — тигр.Попробуйте догадаться, как на языке хинди будет звучать «медведь».(Двоеточие обозначает долготу гласной. Хинди — один из государственных языков Индии)(А) кутта: (Б) чу:ха: (В) кхаргош (Г) кхаччар(Д) бха:лу:

13. Коля, Аня и Миша прочитали в учебнике такое задание:«Измени окончание слова стол так, чтобы это слово можно было перенести двумя способами». Коля написал столовая, Аня –– столов, Миша — столики. Кто из них справился с заданием?(А) только Коля; (Б) только Аня; (В) только Миша; (Г) Коля и Миша; (Д) никто.14. Даны слова и словосочетания на языке хинди в упрощённой транскрипции и их переводы на русский язык:бандар лог — обезьяний народ; багхера: — пантера; шер — тигр.Попробуйте догадаться, как на языке хинди будет звучать «медведь».(Двоеточие обозначает долготу гласной. Хинди — один из государственных языков Индии)(А) кутта: (Б) чу:ха: (В) кхаргош (Г) кхаччар(Д) бха:лу:

помогите плз какого цвета тюльпанов подадут в этот разъём? Только не жёлтый и белый потому что у меня их нет. У меня есть белый,2 красных, 1 зелёный, … 1 синий

Помогите срочно расчеты в виде расписать срочно как можно скорее

Помогит расчетамт срочно как можно скорее п то сроки поджимают эл часу дня сдать

скласти САМОСТІЙНО вірш про ЛІТО

Помогите срочно расчёт и схема организации рабоченоо места при оклейке обоями с окнами и дверями

Животный мир степи | План-конспект урока по географии (7 класс) на тему:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Комьянская школа»

Открытый урок по теме

«Животный мир степной зоны»

география

7класс

по адаптированной программе

для детей с умственной отсталостью

Разработала: Брынина Ирина Витальевна

д. Хорошево

Хорошево

2016г.

Тема: «Животный мир степной зоны»

Цель: Образовательная

- Способствовать формированию у обучающихся с ОВЗ представления о животном мире степей, показать приспособленность животных к местным условиям, их пользу для человека посредством ИКТ;

Коррекционно-развивающая

- Способствовать развитию словесно-логического мышления через составление рассказа о животных степей;

- Способствовать развитию творческого мышления через использования проблемных ситуаций на уроке;(умению наблюдать, рассуждать, делать выводы сравнивать, обобщать, находить общие и отличительные признаки)

- Способствовать развитию памяти, посредством повторения ранее изученного;

- Способствовать обогащению словарного запаса.

Воспитательная

- Способствовать развитию интереса к географии;

- Способствовать воспитанию любви к природе.

Задачи:

- Развивать представления о животном мире степей.

- Показать приспособленность животных к природным условиям степей, их пользу для человека.

- Развивать умение работать с картой, самостоятельно выполнять задания на карточках.

- Прививать бережное отношение к природе.

Ход урока

- Организационный момент

Добрый день! Я очень рада нашей с вами встрече.

Прозвенел уже звонок,

Начинаем наш урок!

Постарайтесь всё понять,

Ответы полные давать,

И за работу получать

Только лишь оценку «пять»!

Пожелаю вам удачи,

За работу, в добрый час.

Сегодня на уроке мы продолжаем изучать природные зоны России.

-Какую природную зону мы изучали на предыдущем уроке? О ней идет речь в стихотворных строчках И. Никитина:

На все стороны путь:

Ни лесочка, ни гор!

Необъятная гладь!

Неоглядный простор!

(степь)

— Какие слова свидетельствуют о том, что здесь говорится о степи?

— Покажите зону степей на карте.

— Каким цветом она обозначена на карте?

- Актуализация знаний. Повторение изученного материала.

(Работа на карточках)

Задание 1

Выбери правильный ответ и отметь его знаком «+».

№ п/п | Особенности природных условий степи | Ответ |

1 | Зима короткая и малоснежная | |

2 | Зима суровая и длиться 8-9месяцев | |

3 | Лето жаркое и сухое, продолжается 4-5 месяцев | |

4 | Лето короткое и прохладное | |

5 | Многолетняя мерзлота | |

6 | Временами дуют горячие, сухие ветры -суховеи | |

7 | Свирепствуют пыльные бури | |

8 | Зима теплая, с оттепелями |

Задание 2

Из предложенных вам растений выберите те растения, которые растут в степи.

Морошка, гусиный лук, ковыль.

Ирис, тюльпан, ландыш, пион.

Задание 3

Все растения приспособились к природным условиям степи. Они имеют ряд особенностей, которые помогают им расти в этой природной зоне. Выберите те особенности, которые характерны растениям степи.

— узкие листья;

— толстый мясистый стебель;

— запасают питательные вещества в луковицах;

— длинные ветвистые корни;

— большие листья;

— тонкий короткий стебель;

3. Формирование новых знаний.

Ребята, давайте составим план по которому мы изучаем природную зону.

1) географическое положение

2) климат

3) растительный мир

4) животный мир

5) промышленность и сельское хозяйство

6) население и его основные занятия

7) города

8) охрана природы

-Что мы уже знаем про степную зону?

4. Формулирование темы урока. Постановка учебной задачи.

Сформулируйте тему нашего урока.

— Что мы должны узнать на уроке? ( Какие животные обитают в степной зоне, чем они питаются, как приспосабливаются к условиям, какую пользу приносят человеку?)

Вам были дано домашнее задание : узнать об определенной группе животных.

- Изучение нового материала.

По-своему богат и своеобразен животный мир степей. И сегодня мы познакомимся с некоторыми представителями животного мира степной зоны.

1-й ученик

Обитатели зоны степей отличаются от обитателей зоны лесов. Животные живут на открытых пространствах и среди трав, поэтому большинство из них прекрасные бегуны.

Сайгак .

Его ещё называют сайга, или степная антилопа. Сайгаки — коренастые, сильные животные, покрытые длинной мягкой шерстью серовато-жёлтого цвета. У них очень смешной нос, похожий на обрубленный у основания хобот слона. Рога есть только у самцов. Они не ветвистые и почти прямые. Живут сайгаки небольшими семьями, но ближе к осени соединяются в огромные стада. В это время года они совершают длительные переходы в поисках новых пастбищ, а весной возвращаются обратно. Кормятся всеми степными травами, в том числе и ядовитыми для домашних животных.

Степной волк

Степные волки, по сравнению с лесными, меньше размерами. Шерсть у них светлая тускло- желтого цвета. Зимой она становится белесо-серой. Эти хищники очень выносливые. Они имеют сильные лапы и острые зубы, приспособленные, для того чтобы резать животных. Степные волки нападают на зайцев, куропаток, лисиц, преследуют быстроногих сайгаков. В поисках добычи они обегают огромные территории. Взрослый волк может съесть до 10 кг мяса за один раз. На охоте волк может развивать скорость до 60 км/ч и пробегать около 70 километров.

Шерсть у них светлая тускло- желтого цвета. Зимой она становится белесо-серой. Эти хищники очень выносливые. Они имеют сильные лапы и острые зубы, приспособленные, для того чтобы резать животных. Степные волки нападают на зайцев, куропаток, лисиц, преследуют быстроногих сайгаков. В поисках добычи они обегают огромные территории. Взрослый волк может съесть до 10 кг мяса за один раз. На охоте волк может развивать скорость до 60 км/ч и пробегать около 70 километров.

Степная лисица (корсак)

Корсак — очень мелкая лисичка. Ноги у нее длинные, шерсть короткая желто-серого или песчаного цвета. Корсак охотится преимущественно на зверьков не крупнее молодых зайцев и сурков, а в летние месяцы ест также птиц. Из грызунов добычей корсака становятся главным образом полевки, суслики, тушканчики. Основные враги степной лисицы — волки. Для жилья корсак использует норы сурков, приспосабливает норы сусликов, изредка занимает принадлежавшие барсукам , а сам роет их лишь в виде исключения. Может развивать скорость до 40-50 км/час, а за день может пробежать до 15 км.

Заяц – русак – иконно степное животное, которое выходит на кормежку ночью, а днем спит в ямке на поле. Питается травой.

Учитель:

— Как приспособились эти животные к природным условиям степей?

(они прекрасные бегуны, окраской шерсти)

2-й ученик

Особенно многочисленны в степях грызуны.

Тушканчики по внешнему виду напоминают кенгуру. Благодаря своим длинным задним ногам они легко прыгают на расстояния, в 20 раз превышающее длину их тела. У всех видов густая мягкая шерсть песчаного цвета, поскольку все тушканчики любят селиться в травянистых степях и сухих равнинах. Живут эти зверьки в неглубоких норах со множеством запасных выходов, на случай стремительного бегства. В случае опасности тушканчик сломя голову мчится в свою нору, издавая визг, похожий на крик молодых котят. Только самые крупные из тушканчиков обороняются задними лапками, подобно кенгуру. Питаются тушканчики растениями и насекомыми, а некоторые виды — птицами и их яйцами. Детёнышей у них бывает по 5-7 за один помет.

Сурки — крупные грызуны, достигающие веса до 5-6 кг, живут семьями. Окрас преимущественно желтовато-песчаный с черной рябью в области спины. Хвост – от 12 до 22 сантиметров в длину. Уши и лапы – короткие. Сурки – наиболее активные грызуны. На зиму впадают в спячку. Каждая семья сурков имеет одну основную нору, где проходит зимняя спячка и появляется молодняк, и несколько кормовых, или защитных, нор, которые соединяются с зимовочной норой сетью протоптанных зверьками тропинок.

Суслики

Длина тела суслика 14—40 см, хвоста 4—25 см. Задние конечности немного длиннее передних. Уши короткие, слабо опушённые. Окраска спины очень разнообразная, от зелёной, до пурпурной. Часто на спине имеется тёмная рябь, продольные тёмные полоски, светлые пестрины или мелкие пятнышки. По бокам туловища могут проходить светлые полосы. Питаются суслики надземными и подземными частями растений, всегда неподалёку от нор. Некоторые виды употребляют в пищу и животные корма, как правило, насекомых. Делают значительные запасы пищи из семян травянистых растений и зёрен хлебных злаков.

К грызунам еще относятся мыши-полевки, хомяки.

Учитель:

— Как приспособились эти животные к природным условиям степей?

( они делают запасы на зиму и впадают в спячку, окрас шерсти)

3-й ученик

Грызуны являются пищей для многих хищных птиц.

Степной орел

Степной орел – гордая, красивая, величавая птица. Это хищник. Имеет тёмно-коричневую окраску, короткий хвост округлой формы. На затылке у птицы — небольшое пятно ржавого оттенка. Птица любит открытые пространства. Высматривая добычу, орел высоко парит в воздухе, слегка согнув крылья. Зорким взглядом он замечает малейшее движение на земле. Если появится что-нибудь съедобное, орел складывает крылья и пикирует вниз. Лишь у самой земли раскрывает крылья и хватает жертву когтями.

Степной лунь

Самец и самка степного луня очень разные: он — серо-белый красавец, немного больше вороны, она — бурая с рыжеватыми пятнами и, как это часто бывает у хищных птиц, заметно крупнее самца. Эти обитатели сухих степей гнезда сооружают прямо на земле в зарослях травы. Гнездо самое простое — ямка с бортиками из сухой травы. В кладке бывает три — пять яиц, которые насиживает самка, а самец приносит ей корм. Своих малышей луни кормят мышами-полевками, ужами, ящерицами, словом, любыми мелкими животными, которых удастся добыть. Уже в гнезде родители отрывают кусочки мяса и кормят птенцов. Преследуя жертву, птицы ловко лавируют, огибая кусты и камни. Над степью парят легко и грациозно, распластав длинные узкие крылья. С наступлением холодов луни улетают на юг.

Гнездо самое простое — ямка с бортиками из сухой травы. В кладке бывает три — пять яиц, которые насиживает самка, а самец приносит ей корм. Своих малышей луни кормят мышами-полевками, ужами, ящерицами, словом, любыми мелкими животными, которых удастся добыть. Уже в гнезде родители отрывают кусочки мяса и кормят птенцов. Преследуя жертву, птицы ловко лавируют, огибая кусты и камни. Над степью парят легко и грациозно, распластав длинные узкие крылья. С наступлением холодов луни улетают на юг.

Пустельга

Пустельга — мелкий сокол величиной с галку. Он легок и быстр в полете, но добычу высматривает, медленно паря в воздухе, распластав широкие крылья. Часто можно видеть, как пустельга зависает над землей, будто останавливается, а потом, камнем бросаясь вниз, через мгновение взлетает с мышью, ящерицей или змеей в лапах. Охотится она и на саранчу. Зимой, когда корма мало, добывает и мелких птиц. Живет пернатая хищница там, где есть высокие деревья, береговые обрывы и скалы, удобные для гнездования. Да и человека пустельга не боится: строит гнезда даже на крышах зданий. Птенцов она сначала кормит крупными насекомыми, затем — мышами. Молодежь покидает гнездо уже через месяц после появления на свет. Осенью, еще до снега, птицы улетают на юг.

Да и человека пустельга не боится: строит гнезда даже на крышах зданий. Птенцов она сначала кормит крупными насекомыми, затем — мышами. Молодежь покидает гнездо уже через месяц после появления на свет. Осенью, еще до снега, птицы улетают на юг.

Все эти птицы уничтожают грызунов.

Учитель

Дрофа

Птица дрофа (или иначе дудак) по внешнему виду очень напоминает страуса, только меньших размеров, грузная, массивная, с широкой грудной клеткой и толстой шеей. Вес тела часто колеблется около 12-16 кг. Оперение у птицы пёстрое из сочетания рыжего, белого, серого и чёрного цветов. Голова и шея пепельно-серые, более светлые. Пища дроф разнообразна, но преимущественно растительная. Они склевывают семена, плоды, мягкие корни, листья трав, цветы и побеги. Ест дрофа и животную пищу, куда входят преимущественно насекомые и их личинки. Она прекрасно бегает и сносно летает, хотя взлетает тяжело, и только с разбега.

Розовый скворец

Величиной они с обычного скворца, но отличаются от него яркой внешностью: голова, шея, крылья и хвост черные с металлическим отливом фиолетового оттенка; клюв и ноги красные; остальное тело с розовым оперением; на голове — черный хохолок. Эти птицы уничтожают главным образом саранчу и близкие к ней виды насекомых. Едят скворцы и других вредителей полей и лугов (жуков, гусениц, бабочек и т. д.).

Эти птицы уничтожают главным образом саранчу и близкие к ней виды насекомых. Едят скворцы и других вредителей полей и лугов (жуков, гусениц, бабочек и т. д.).

Степной жаворонок

Это крупные птицы до 20 см в длину с невзрачной окраской. Они окрашены в коричневый цвет сверху и белый снизу с двумя крупными чёрными пятнами на груди. Для гнездования эти птицы предпочитают открытые пространства, такие как степи. Гнездо степного жаворонка находится на земле, в кладке обычно 4-5 яиц. Главной пищей этих птиц является зерно, иногда насекомые.

Куропатка

Серая куропатка похожа на небольшую курицу: квохчет, когда ходит по полям, собирая корм, разгребает ногами землю. Самка меньше самца и менее ярко окрашена. Отличительная особенность оперения — подковообразное темно-бурое пятно на светлом брюхе. Серые куропатки уничтожают множество вредных для сельского хозяйства насекомых (особенно птенцы), поедают семена сорняков, побеги, клубни и корни диких растений, а па полях — падалицу хлебных злаков. Гнезда куропатки устраивают на земле среди хлебов или под кочкой в бурьянах либо в густой траве под кустиком.

Гнезда куропатки устраивают на земле среди хлебов или под кочкой в бурьянах либо в густой траве под кустиком.

Эти птицы приносят большую пользу человеку, уничтожая огромное количество вредителей полей и садов, особенно саранчу.

Среди животных степи значительное место занимают пресмыкающиеся (змеи, ящерицы, черепахи)

- Закрепление пройденного материала.

Итак: Животные степей хорошо приспособились к природным условиям. Многие из них хорошие бегуны. Оперение птиц и мех зверей окрашены под цвет почвы и травы, что делает их незаметными. Многие хищные животные ведут ночной образ жизни, то есть выходят на охоту в темное время суток. Зимой грызуны впадают в спячку.

Многие из них хорошие бегуны.

Опасаясь волков, сайгаки, джейраны и куланы собираются в огромные стада. Это помогает им легче защищаться от крупных хищников. Почуяв опасность, эти животные способны мчаться со скоростью до 70— 80 км/ч. Нередко за сутки, спасаясь от волков, они пробегают до150 км. Сильные ноги и широкие копыта помогают им пробегать огромные расстояния в поисках хорошего пастбища и водопоя.

Сильные ноги и широкие копыта помогают им пробегать огромные расстояния в поисках хорошего пастбища и водопоя.

Окрас животных, обитающих в степи, выполняет защитную и сигнальную роль. Когда они находятся в спокойном состоянии, их жёлто-серые тела почти сливаются с окружающей растительностью. Но, почуяв опасность, они меняют позу так, чтобы были видны другие цвета окраса. Это служит сигналом их сородичам «Тревога!». Всем, наверное, знакомы фигурки сусликов, настороженно застывших у своих норок, подобно столбикам.

Подземные норы, со множеством ходов, это место, где мелкие обитатели степей, а также лисы и барсуки спасаются от летней жары и зимних холодов. Здесь же они хранят запасы корма, выводят и выращивают свое потомство. Выходя на поверхность, суслики, тушканчики, сурки, хомяки подолгу осматриваются вокруг, чтобы не стать чьей-то добычей. Эти грызуны приспособились обходиться без воды, утоляя голод и жажду, сочными растениями.

Человек постепенно вытеснил и истребил некоторые виды животных. Внесены в Красную книгу и степной орел, журавль-красавка, дрофа.

Внесены в Красную книгу и степной орел, журавль-красавка, дрофа.

- Рефлексия.

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ

Сегодня мы изучаем природную зону___________________________________

Мы познакомились с _________________________________миром

Из них:

Хорошие бегуны __________________________________________________________

Впадают в спячку _________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Ведут ночной образ жизни __________________________________________________ _________________________________________________________________________

Долго обходятся без воды __________________________________________________ _________________________________________________________________________

Занесены в Красную книгу __________________________________________________

На ваш взгляд: как вы поняли сегодняшний материал?

- Подведение итогов.

ЖИВОТНЫЕ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СТЕПНОЙ ХОРЬ

Mustela eversmanni Lesson, 1827

ТИП ХОРДОВЫЕ (CHORDATA)

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (MAMMALIA)

ОТРЯД ХИЩНЫЕ (CARNIVORA)

СЕМЕЙСТВО КУНЬИ (MUSTELIDAE)

КАТЕГОРИЯ III

СТАТУС — Редкие

Краткое описание. Мелкий зверек, по внешнему облику сходен с черным хорем. Длина тела 29 — 52 см, хвоста –

7-18 см. Окраска верха головы, шеи, туловища и основной половины хвоста палево-песчаная, иногда с легким

коричневым оттенком. Лапы, грудь, низ шеи, пах и задняя половина хвоста темно-бурые. Вокруг глаз буроватое

пятно. Такое же пятно на лбу. Уши и конец морды чисто белые. От черного хоря отличается светлой окраской

туловища, резко контрастирующей с темными лапами, а также темным концом хвоста. От перевязки отличается

отсутствием пятнистости в окраске спины.

От перевязки отличается

отсутствием пятнистости в окраске спины.

Распространение. В начале ХХ века встречался на Ставрополье повсеместно. Потом его численность стала сокращаться. В настоящее время степной хорь наиболее обычен в приманычских степях.

Численность. Численность этого вида на Ставрополье оценивается в 2,5 тыс. особей.

Экология и биология. Обитает в открытых пространствах. Поселяется в норах сусликов, тушканчиков, хомяков

и других грызунов. Питается исключительно животной пищей. Поймав жертву, разрывает ей шкурку на груди

и брюхе и выедает внутренние органы (кроме кишечника). После трапезы остаются шкурка, лапки и череп.

Иногда хорь съедает только голову, оставляя тушку до следующего раза. Молодые появляются в апреле-мае. В

выводке 7-11 детенышей. В 1937 г. в крае было заготовлено около 13 тыс. шкурок степного хоря. В 50-е гг. ХХ

века ежегодно заготавливали в среднем 4,3 тыс. шкурок, в 60-е – 0,3 тыс. , в 70-е – 0,4 тыс., в 80-е – 0,3 тыс.

шт. Степной хорь – наш союзник в борьбе за урожай и заслуживает покровительства со стороны человека.

, в 70-е – 0,4 тыс., в 80-е – 0,3 тыс.

шт. Степной хорь – наш союзник в борьбе за урожай и заслуживает покровительства со стороны человека.

Лимитирующие факторы. При распашке степей сокращается кормовая база и убежища степного хоря. Во многих районах края ведется добыча вида.

Меры охраны. Повсеместно запретить добычу этого зверька.

Активизировать пропаганду по охране вида в местной печати,

среди охотников и школьников.

Источники информации: Динник, 1914; Гептнер и др., 1950;

Хохлова и др., 1989; Хохлов, Ильюх, 1997; Хохлов, 2000; Хохлов и др., 2004.

Составители: А.Н. Хохлов, М.П. Ильюх.

← Назад к оглавлению

Степной сурок

Систематика

Русское название – степной сурок, байбак

Латинское название – Marmota bobak

Английское название – Bobak marmot

Класс – Млекопитающие (Mammalia)

Отряд – Грызуны (Rodentia)

Семейство – Беличьи (Sciuridae)

Род – Сурки (Marmota)

Слово «сурок» образовано при помощи суффикса «ок» от заимствованного из тюркского языка слова «сур». Слово это звукоподражательное, напоминающее звук, издаваемый зверьком при опасности. Исконно русское название – «свистун».

Слово это звукоподражательное, напоминающее звук, издаваемый зверьком при опасности. Исконно русское название – «свистун».

На территории ареала выделяется 3 подвида.

Природоохранный статус

По международному статусу сурок-байбак относится к видам, существование которых вызывает наименьшие опасения – UICN (LC). Тем не менее, на большей части своего ареала байбак нуждается в охране. Например, в Омской области он включен в региональную Красную книгу.

В связи с распашкой степей, лесовосстановительными работами и интенсивным промыслом численность байбака в ХХ веке резко сократилась. Наиболее тяжелым было положение в 40-50 гг. ХХ века, но охранные меры обеспечили сохранность вида в локальных очагах на Украине, в Ульяновской и Саратовской областях, в Татарстане. Впоследствии были проведены работы по реакклиматизации и интродукции байбака в наиболее благоприятные для него места. В последние десятилетия ареал байбака начал расширяться, а численности расти. К началу 2000-х гг. численность европейского подвида достигла почти 210000 особей, казахстанского – почти 113 тысяч.

К началу 2000-х гг. численность европейского подвида достигла почти 210000 особей, казахстанского – почти 113 тысяч.

Вид и человек

На численность и ареал байбака оказывают большое влияние антропогенные факторы, причем как прямые, так и косвенные. К косвенным (и наиболее важным!) можно отнести распашку степей, лишающую зверьков привычной среды обитания. Но и охота на сурков тоже ведется. Их промышляют ради теплого и легкого меха. Мясо этих сурков вполне съедобно, особенно оно ценится в некоторых районах Монголии, а жир используется в технике и народной медицине. Сельскому хозяйству байбак особого вреда не причиняет, так как культурные растения он, как правило, не поедает.

В разговорной речи слово «байбак» используется довольно часто. Так называют неповоротливого, мешковатого человека, лентяя и соню. Длительная спячка всех сурков, и байбаков в том числе, послужила поводом для поговорки «спит, как сурок».

Распространение и места обитания

Байбак населяет открытые пространства Восточной Европы и Северного Казахстана. Сейчас ареал байбака носит мозаичный характер, он сохранился только там, где сохранилась не распаханная степь. Байбак – обитатель равнинных злаково-разнотравных и дерновинно-злаковых и сухих злаково-полынных степей. Обитание на землях, занятых овощными и зерновыми культурами для байбака не характерно; в таких биотопах звери селятся неохотно и временно. Они либо быстро покидают эти посевы, либо погибают.

Сейчас ареал байбака носит мозаичный характер, он сохранился только там, где сохранилась не распаханная степь. Байбак – обитатель равнинных злаково-разнотравных и дерновинно-злаковых и сухих злаково-полынных степей. Обитание на землях, занятых овощными и зерновыми культурами для байбака не характерно; в таких биотопах звери селятся неохотно и временно. Они либо быстро покидают эти посевы, либо погибают.

Внешний вид

Байбак относится к числу довольно крупных сурков: длина тела до 59 см, длина хвоста до 15 см; масса отъевшихся перед спячкой самцов – до 5,7 кг.

Шерсть байбака короткая и мягкая. Окраска спины песчано-желтая с черной или темно-бурой рябью. Брюхо немного темнее и рыжее боков, а верх головы темнее спины. Щеки светлые, под глазами темные пестрины. Конец хвоста черный.

Образ жизни и социальное поведение

Живут байбаки семьями, образующими большие многолетние колонии. Каждая семья занимает определенную территорию, которую охраняет от вторжения чужаков. Размер семейного участка может колебаться от 0,5 до 6 га. Взрослые зверьки регулярно обходят свои владения, оставляя на границе пахучие метки. Пахучие железы находятся на морде, подошвах передних лап и у основания хвоста. Пограничные конфликты у байбаков случаются редко, обычно соседи живут мирно.

Размер семейного участка может колебаться от 0,5 до 6 га. Взрослые зверьки регулярно обходят свои владения, оставляя на границе пахучие метки. Пахучие железы находятся на морде, подошвах передних лап и у основания хвоста. Пограничные конфликты у байбаков случаются редко, обычно соседи живут мирно.

Норы сурков в зависимости от назначения отличаются по сложности. Защитные (временные) норы небольшие, короткие, с одним входом, без гнездовой камеры; в них сурки прячутся от опасности и изредка ночуют. Таких нор у сурка бывает до 10 в границах его кормового участка.

Постоянные норы сложнее, причем они бывают зимними и летними. Летние (выводковые) норы представляют собой сложную систему ходов и имеют от 6 до 15 выходов на поверхность. От главного хода норы отходят несколько отнорков, в которых байбаки устраивают уборные. На глубине 2-3 м располагается гнездовая камера, в которую звери натаскивают сухой травы и другой растительной ветоши. Зимовальные норы устроены проще, но главная жилая камера в них располагается глубже (на глубине 5-7 м) в непромерзающем горизонте. Жилыми норами пользуются несколько поколений сурков на протяжении длительного времени, иногда несколько сотен лет.

Жилыми норами пользуются несколько поколений сурков на протяжении длительного времени, иногда несколько сотен лет.

Общая протяженность ходов и отнорков в постоянной норе достигает иногда 60 м и более. При устройстве постоянной норы на поверхность выбрасывается до десятка кубометров грунта, в результате чего образуется холм-сурчина. Высота такого холма может достигать 1 м при поперечнике 3-10 м. На сурчине около жилой норы находится утрамбованная «смотровая» площадка, откуда сурки осматривают окрестности. В густо населенных сурками местах сурчинами покрыто до 10% поверхности. Состав почвы, характер растительности и даже мир беспозвоночных животных на сурчинах заметно отличается от остальной местности, поэтому сурки играют большую роль в степных биоценозах.

К концу лета сурки накапливают до 800-1200 г жира, что составляет 20-25% от их веса. Они все реже покидают норы, обустраиваясь в них на зиму. В конце августа-сентябре (не позже 20-х чисел) сурки собираются в зимовочных норах группами от 2-5 до 20-25 особей. Уходят в спячку они всей семьей: вместе с родителями в одной норе залегают как молодняк этого года, так и прошлогодний помет. Все входы в нору они закрывают пробками из смеси кала, земли и камней. Температура воздуха в норе даже в сильные морозы не опускается ниже 0оС. Во время спячки все жизненные процессы у сурков замирают, температура тела падает с 36-38о до 4,6-7,6 о, дыхание замедляется до 2-3 вдохов в минуту вместо нормальных 20-24, а сердцебиение до 3-15 ударов в минуту вместо 88-140. Зимой сурки не питаются и почти не двигаются, существуя за счет накопленных жировых запасов. Однако, поскольку расходы энергии во время спячки небольшие, весной зверьки просыпаются довольно упитанными, с запасами жира в 100-200 г.

Уходят в спячку они всей семьей: вместе с родителями в одной норе залегают как молодняк этого года, так и прошлогодний помет. Все входы в нору они закрывают пробками из смеси кала, земли и камней. Температура воздуха в норе даже в сильные морозы не опускается ниже 0оС. Во время спячки все жизненные процессы у сурков замирают, температура тела падает с 36-38о до 4,6-7,6 о, дыхание замедляется до 2-3 вдохов в минуту вместо нормальных 20-24, а сердцебиение до 3-15 ударов в минуту вместо 88-140. Зимой сурки не питаются и почти не двигаются, существуя за счет накопленных жировых запасов. Однако, поскольку расходы энергии во время спячки небольшие, весной зверьки просыпаются довольно упитанными, с запасами жира в 100-200 г.

Из зимней спячки байбаки выходят в конце февраля-начале марта, таким образом спячка длится не менее 6 месяцев. Немного откормившись, сурки принимаются ремонтировать и рыть новые защитные норы, а потом приступают к ремонту жилых нор.

Активность у байбаков дневная, деятельными они становятся с восходом солнца. На поверхности зверьки одной колонии поддерживают между собой зрительную (поза «столбиком) и звуковую связь (свист обозначающий опасность). Обычно несколько зверьков выполняют обязанности часовых, пока другие кормятся. Слух у сурков развит хуже, чем зрение, поэтому главным сигналом служит не свист, а вид бегущего сородича. Увидев это, все жители колонии тоже бросаются к норам. В середине дня сурки отдыхают в норах, а к вечеру вновь выходят на кормежку. На поверхности земли они проводят 12-16 часов в сутки.

На поверхности зверьки одной колонии поддерживают между собой зрительную (поза «столбиком) и звуковую связь (свист обозначающий опасность). Обычно несколько зверьков выполняют обязанности часовых, пока другие кормятся. Слух у сурков развит хуже, чем зрение, поэтому главным сигналом служит не свист, а вид бегущего сородича. Увидев это, все жители колонии тоже бросаются к норам. В середине дня сурки отдыхают в норах, а к вечеру вновь выходят на кормежку. На поверхности земли они проводят 12-16 часов в сутки.

Передвигается сурок короткими перебежками, периодически останавливаясь и замирая на месте. Спасаясь от преследования, бежит довольно быстро, достигая на ровных участках скорости 12-15 км/час и стараясь укрыться в ближайшей норе. Характер у байбаков довольно миролюбивый, и драки между ними случаются редко.

Врагов у сурков немного, в основном это бродячие собаки и лисицы. На молодых сурков охотятся орлы, а также барсуки, корсаки и даже хори.

Питание и кормовое поведение

Байбаки питаются сочными молодыми побегами, листьями и цветами разнотравья и злаков. Во время кормежки они скусывают растения на больших площадях, но благодаря тому, что проявляют определенную избирательность, не нарушают растительный покров степи, как это нередко делают стада копытных животных.

Во время кормежки они скусывают растения на больших площадях, но благодаря тому, что проявляют определенную избирательность, не нарушают растительный покров степи, как это нередко делают стада копытных животных.

Питание сурков носит сезонный характер. Весной они едят, главным образом, перезимовавшие корневища и луковицы растений, летом – молодые побеги, листья, цветы. В конце лета, когда степная растительность выгорает, суркам приходится отходить далеко от дома в поисках влажных участков. Семена в желудках байбаков не перевариваются и рассеиваются вместе с пометом. Именно поэтому сурки предпочитают не селиться среди злаковых посевов. Воды сурки не пьют, довольствуясь жидкостью, содержащейся в растениях. Запасов на зиму не делают.

Вокализация.

Голос сурка – мелодичный свист, издаваемый при опасности и при общении зверьков друг с другом.

Размножение и родительское поведение.

В апреле-марте у байбаков начинается брачный период. Беременность длится 30-35 дней, в выводке 3-6 детенышей. Новорожденные сурчата голые и слепые, длиной 9-11 см и весом 30-40 г (это около 1% от веса матери). Глаза у них открываются очень поздно, только на 23-й день. На время беременности и кормления молодых самец отселяется в другую нору. Молоком самка кормит до 50 дней, хотя в возрасте 40 дней в конце мая-начале июня сурчата уже начинают есть молодую зелень. Сурчата остаются с родителями до следующего лета, после чего строят собственные норы. Но и вторую зимовку они часто проводят в одной норе с родителями.

Беременность длится 30-35 дней, в выводке 3-6 детенышей. Новорожденные сурчата голые и слепые, длиной 9-11 см и весом 30-40 г (это около 1% от веса матери). Глаза у них открываются очень поздно, только на 23-й день. На время беременности и кормления молодых самец отселяется в другую нору. Молоком самка кормит до 50 дней, хотя в возрасте 40 дней в конце мая-начале июня сурчата уже начинают есть молодую зелень. Сурчата остаются с родителями до следующего лета, после чего строят собственные норы. Но и вторую зимовку они часто проводят в одной норе с родителями.

Половозрелыми сурки становятся на 3-й год жизни.

Продолжительность жизни

В неволе байбаки благополучно доживали до 8 лет.

История жизни в зоопарке

В нашем зоопарке с 2011 года живут 3 байбака (2 самки и 1 самец). Как и в природе, летом активны – едят и роют норы, зимой спят. В первый годы им делали зимовальные норы сотрудники зоопарка, а потом сурки стали рыть самостоятельно. Осенью 2016 г. каждый зверь выкопал себе отдельную нору, поскольку они не являются семьей.

Осенью 2016 г. каждый зверь выкопал себе отдельную нору, поскольку они не являются семьей.

В последние годы, когда в России (как в США) пытаются отмечать День сурка, всем СМИ и многим посетителям очень хочется, чтобы наши сурки предсказали наступление весны. Но у нас другой климат (да и вид сурков другой), и наши сурки 2 февраля еще крепко спят. При ранней весне, как в 2017 году, они проснулись в первых числах марта.

Живут сурки в вольере с естественным грунтом, но сотрудникам пришлось делать под ним цементную основу, поскольку они начали так активно рыть, что чуть не ушли «гулять по зоопарку».

Посетители зоопарка могут заметить, что по нижнему краю вольера имеется специальная загородка. Ее пришлось соорудить для того, чтобы спасать пальцы посетителей. Сурки кажутся милыми и неповоротливыми (байбаки ведь!), но кусаются здорово.

Рацион байбаков в зоопарке состоит исключительно из растительных кормов (овощи, трава) в количестве около 500 г. в сутки.

в сутки.

Фотографии Анастасии Кадетовой

Медиа

Ровесники мамонтов: как ученые пытаются спасти сайгаков в Казахстане

- Абдужалил Абдурасулов

- Би-би-си, Казахстан

Когда-то давно на просторах Евразийского континента, от Сибири до самых берегов Атлантического океана, обитали антилопы сайга — современники мамонтов и саблезубых тигров. Сегодня их ареал ограничен в основном степями Казахстана, а сами сайгаки находятся под угрозой вымирания.

Международная группа ученых при помощи казахских властей и неправительственных организаций пытается спасти этот древний вид.

Каждый год Ассоциация по сохранению биоразнообразия Казахстана снаряжает научную экспедицию для мониторинга окота сайги

В этом году в экспедицию отправилась группа исследователей из нескольких стран, среди которых были ветеринары, патологоанатомы и специалисты по сохранению биоразнообразия.

Найти сайгаков

Найти места окота сайгаков — задача совсем не простая, так как для этих целей животные выбирают самые отдаленные и безлюдные уголки степей.

У них есть все основания держаться так далеко от людей: еще в начале 1990-х годов поголовье сайгаков насчитывало более 1 миллиона, но после распада СССР в результате бесконтрольной охоты популяция за 10 лет сократилась на 95%. В 2002 году Международный союз охраны природы внес сайгаков в Красную книгу, в категорию «находящиеся в критическом состоянии».

В поисках сайгаков наш путь проходил по бескрайним просторам степей Казахстана, где когда-то — миллионы лет назад — бушевал древний океан.

Подпись к фото,Путь к сайгакам был долгим и непростым, но полным впечатлений

Те, кто считает степь плоской и унылой, наверное, никогда по ней по-настоящему не ездил.

Во-первых, она не плоская. Там сплошные кочки, ямы и промоины — поездка по таким местам напоминает скорее плавание на паруснике во время шторма.

Во-вторых, как только отъезжаешь подальше от людных мест, степь начинает оживать. Тушканчики выпрыгивают буквально из-под колес, суслики вылезают из норок и орлы-могильники парят в воздухе. По прудам скользят лебеди, птицы-ходулочники шлепают по воде, а жаворонки прячутся среди высоких трав.

Временами мы останавливались, чтоб рассмотреть в бинокль редких птиц. Тут и каспийские зуйки, и степная тиркушка, и белохвостая пигалица. Звуки этих мест очаровывают мгновенно. Жители степного мира не смолкая свистят, щебечут и стрекочут, наполняя своими переливчатыми мелодиями все пространство.

«Дальше ехать нельзя!» — вглядываясь в бинокль, объявил Штеффен Цутер, координатор экспедиции и советник по охране окружающей среды Франкфуртского зоологического общества.

Шел дождь, превращавший глиняную поверхность степи в трясину. Со Штеффеном согласился и водитель следовавшего за нами ГАЗ-66, имя которого звучало не менее грозно, чем выглядел его грузовик — Каскыр, что по-казахски означает «волк».

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Подпись к видео,Пережившие мамонтов сайгаки под угрозой вымирания.

Сайгачата

Разбили лагерь. Дождь барабанил по палаткам, но все предвкушали тот день, когда, наконец, увидят сайгаков.

На следующий день исследователи начали обход потенциальных мест окота.

«Смотрите вперед, а не только под ноги», — давал указания Штеффен. Когда один из волонтеров заметил сайгаченка, прячущегося в траве, он по инструкции поднял руку, на цыпочках подкрался сзади и схватил детеныша.

«Закройте глаза и держите», — Штеффен пытался не закричать, но было уже поздно. Сайгаченок вскочил на ноги и стремглав кинулся бежать.

Подпись к фото,К следующему подсчету поголовье сайгаков должно увеличиться — обнадеживающй вывод участников экспедициии

Осмотр продолжился, теперь уже с большим успехом. Исследователи измеряли рост и вес сайгачат. Детенышей взвешивали на ручных весах. Сайгачата смешно барахтались в воздухе и блеяли от испуга. Ветеринары брали пробы крови, чтобы затем в лаборатории определить наличие инфекций.

Исследователи измеряли рост и вес сайгачат. Детенышей взвешивали на ручных весах. Сайгачата смешно барахтались в воздухе и блеяли от испуга. Ветеринары брали пробы крови, чтобы затем в лаборатории определить наличие инфекций.

Когда мы ехали обратно, солнце уже закатилось за горизонт, и красное зарево постепенно сливалось с темным небом, передавая безумную палитру цветов.

Изучить, чтобы спасти

На следующий день после знакомства с забавными сайгачатами некоторым членам экспедиции пришлось пережить небольшой шок, наблюдая, как патологоанатомы исследуют тела мертвых детенышей, найденные в степи.

Но это необходимо — чтобы установить причину смерти и выявить наличие у животного опасных болезней, которые в последнее время стали серьезной опасностью для антилоп. Только в 2015 году в Центральном Казахстане из-за пастереллеза погибло 200 тысяч сайгаков — или почти 90% всей популяции.

Подпись к фото,«Никаких следов инфекционных заболеваний не обнаружено», — заключила доктор Хенни Мартинэ

Доктора Хенни Мартинэ, патологоанатома из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне, особенно интересовали гланды животных.

«Гланды важны, потому что мы считаем, что именно там находится бактерия, которая привела к массовому падежу сайгаков в 2015 году», — поясняет она, ловко разрезая кожу животного.

Ранее исследователи выявили, что аномальные климатические условия — очень высокая температура и влажность воздуха — спровоцировали эпидемию среди животных и привели к массовому падежу.

Для того чтобы понять, как бактерия, живущая и в организме здоровой сайги, превратилась в грозного серийного убийцу, ученые вроде доктора Мартинэ и ее коллег — из Королевского ветеринарного колледжа, Оксфордского университета, Института проблем биологической безопасности в Казахстане и других учреждений — изучают состояние здоровых животных.

«Эти конкретные животные погибли от истощения. Никаких следов инфекционных заболеваний не обнаружено», — заключила доктор Мартинэ по окончании вскрытия.

Жизнь в степи

C приходом ночи наступал важный момент: появлялась возможность наконец-то сходить в туалет. Днем в степи справлять нужду довольно рискованно из-за отсутствия приватности: на километры вокруг — ни деревца, ни кустика, чтобы укрыться от других членов группы.

Днем в степи справлять нужду довольно рискованно из-за отсутствия приватности: на километры вокруг — ни деревца, ни кустика, чтобы укрыться от других членов группы.

Как только отъезжаешь подальше от людных мест, степь начинает оживать…

Хорошо, что наши водители (они же повара) оказались заодно и строителями. Они вырыли глубокую яму и с помощью досок и брезента соорудили туалет. Без двери — зато с красивым видом на степь.

Когда настал момент переезжать на новое место окота, все чуть не молились, чтобы там не было комаров. Эти крохотные создания — настоящие пираньи степи. Они нападают на тебя стаями, и отбиться от них невозможно.

От постоянного расчесывания мест укусов все ходили с шишками на руках и опухшими лицами.

Как защитить сайгаков от людей?

«Сейчас главная задача — максимально увеличить поголовье сайгаков, — считает Штеффен Цутер. — Мы не можем ничего поделать с изменениями температуры или влажности, но если популяция сайгаков останется небольшой, то следующий массовый падеж может просто уничтожить этих животных».

Для увеличения популяции необходимо в первую очередь успешно бороться с браконьерством.

«Рога сайгаков высоко ценятся на черном рынке, поэтому ради них люди готовы на все», — говорит Петр Ницин, старший инспектор группы «Охотзоопром». Его команда патрулирует территорию, прилегающую к району окота.

Подпись к фото,Самая серьезная угроза для сайгаков — люди

По словам Ницина, когда они обнаруживают браконьеров, чаще всего начинается погоня.

«Есть браконьеры, которые готовятся серьезно. Вот с ними сложно. У них хороший транспорт — импортные мотоциклы и переделанные джипы. Они хорошо распределяют топливо, потому что мы, бывает, гоняем за ними по степи по 100-200 км».

Когда сталкиваются с такими браконьерами, объявляется план «Перехват»: подключаются другие группы. Не всегда нарушителей удается задержать — но удается хотя бы напугать, чтобы они знали на будущее: у браконьерства могут быть весьма неприятные последствия, говорит Ницин.

Надежда

На новом месте окот почти закончился, но то, что мы там увидели, было по-настоящему захватывающе: целая долина — куда ни глянь — покрыта мелкими точками. Это были сайгаки.

«По моим подсчетам около 9000 — возможно, тут больше, — просиял Штеффен. — Это на самом деле неожиданно, так как здесь стадо было маленьким».

Сложно описать то чувство, которое ты испытываешь когда в таком количестве видишь исчезающих животных — тысячи сайгаков, пасущихся до самого горизонта.

Окот сайги в этом году был успешным, и смертей от инфекционных заболеваний зафиксировано не было.

К следующему подсчету поголовье сайгаков должно увеличиться, считают исследователи. И это позволяет надеяться на то, что в будущем удастся вычеркнуть сайгаков из списка животных, находящихся на грани исчезновения.

«Степи. Животный мир степной зоны»

Конспект урока окружающего мира для 4 «В» класса МБОУ КСОШ № 1

Тема урока: «Степи. Животный мир степной зоны»

Животный мир степной зоны»

Цель урока:сформировать у учащихся представление о природной зоне степи;

Предметные: иметь представление о характерных признаках степной зоны, ее животных и растениях.

Методы обучения: словесный, наглядный, частично-поисковый.

Формы организации познавательной деятельности:

Литература: Г.Г. Ивченков, И.В. Потаповучебник «Окружающий мир» Планета знаний, 4 класс, 1 часть

Регулятивные: организация рабочего места под руководством учителя; волевая саморегуляция.Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками.

-Здравствуйте, ребята.

.

Проверяют готовность рабочего места, настраиваются на работу на уроке.

2 мин.

II. Актуализация знаний

1. Актуализация знаний

Познавательные: умение на основе анализа объектов делать выводы.

Коммуникативные: умение оформлять свои мысли в устной форме.

-Откройте второй форзац учебника.

-Как называется карта, которую вы видите?

-Что такое природная зона?

-Перечислите природные зоны России, с особенностями которых вы познакомились.

-Как вы думаете, с особенностями какой природной зоны мы будем знакомиться на сегодняшнем уроке?

-Каким цветом обозначается на карте?

-Почему?

-Сегодня на уроке мы ответим не только на этот вопрос, но и на многие другие.

Рассматривают форзац учебника.

Карта природных зон.

Природная зона-часть географической оболочки Земли и географического пояса.

Арктические пустыни, тундра и лесотундра, широколиственные и смешанные леса, пустыни и полупустыни.

Со степной зоной.

Желтым.

Это засушливая зона

2 мин.

2. Постановка учебной задачи

Регулятивные: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.

– Тема нашего урока: «Степь. Животный мир степной зоны».

Читают тему урока со слайда

1 мин.

Слайд 1.

III. Освоение новых знаний

1.Рассказ учителя о географическом положении и особенностях климата степной зоны

2.Чтение и анализ текста с.148-149

3.Сообщение учащихся о животных степи

4.Анализ иллюстрации на с.148-149

5.Беседа о роли человека в степной зоне

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации для выполнения учебных заданий;

Сравнение предметов и объектов, умение находить общее и различия; умение группировать классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков.

Коммуникативные: участие в коллективном обсуждении проблемы, умение вступать в диалог; управление поведением.

— Степь — это обширные пространства, покрытые травянистой растительностью, хорошо приспособившиеся к условиям засушливого климата.

-И еще раз нам прочитает. . .

— Расположена зона степей южнее зоны лесов. Степная зона выделена на карте желтым цветом.

(Показ учителя на карте)

— Степи занимают территорию на юге Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин.

(показ на карте)

-Сплошная полоса степей простирается до Алтая.

Зона степей расположена в умеренном поясе, но ближе к северному тропику.

— Степь – это природная зона, в которой мы живем.

-Степь удивительна красива ранней весной.

-Здесь жаркоепродолжительное, засушливое лето.

-Зимы на западе степной зоны-теплые, а на востоке – холодные.

-Суховеи, иногда они перерастают в черные пыльные бури. Дожди здесь бывают редко. Поэтому степь становится бурой и безжизненной.

Поэтому степь становится бурой и безжизненной.

-Ребята, а как вы думаете, как растения степной зоны приспособились к засушливому климату?

— Какие растения можно встретить в степной зоне?

-Откройте учебник на с.148 и давайте с вами прочитаем об особенностях растительного мира в степи.

(Растительность степей представлена травянистыми растениями. Чаще всего здесь встречаются засухоустойчивые растения: ковыль, типчак, полынь.У нихдлинныеветвистые корни, которые могут добывать влагу с большой глубины. Весной, когда в почве много влаги, расцветают: тюльпан, ирисы, гиацинты.Эти растения имеют луковицы, в которых находится запас питательных веществ)

-Так, какие же растения приспособились и могут обитать в степной зоне?

-Внимательно рассмотрите, как вы же выглядят растения степной зоны.

-Ребята, подумайте, какие группы животных обитают в степи?

-Давайте еще раз вернемся к учебнику и прочитаем, что же говорится о животных степной зоны

(Животный мир степи разнообразен. Они живут в условиях открытой местности.

Они живут в условиях открытой местности.

Среди них много насекомых: кобылок и кузнечик;

– Это и жаба, бурые лягушки, черепахи и ящерицы.

-Здесь встречаются ядовитые змеи

степная гадюка, щитомордник.

-Типичные птицы степей – это жаворонки.Они быстро бегают по земле и питаются насекомыми. И как мы знаем – превосходные певцы.

В степи обитает самый маленький журавль – красавка. Одна из самых крупных птиц – дрофа.

Это самая редкая и охраняемая птица. Питается листьями, семенами, лягушками и мелкими насекомыми. Среди птиц степей есть хищники, например, степной орел. Питается мелкими грызунами, в основном сусликами

-Из млекопитающих в степи обитают сайгаки, хорьки, волки, лисицы. Наиболее крупный грызун – сурок. Питается травянистыми растениями. Так же в степях обитает заяц-русак. Есть и степной хорёк – питается сусликами и хомяками.)

-Так, какие группы животных обитают в степи?

-Как вы думаете, какая птица является символом степи?

-Почему степь называют «царство грызунов»?

-Теперь еще раз рассмотрим животных степной зоны

-Сейчас вы прослушаете сообщение одноклассников о самых интересных животных степной зоны

-О дрофе нам расскажет. . .

. .

-Кто слушал внимательно ответит на вопрос.

-Почему дрофа занесена в красную книгу?

-Как сайгаки приспособились к степной зоне?

-Об этом нам расскажет. . .

-Так, каким же образом сайгаки сумели приспособиться с засушливой, степной зоне?

-А кто знает, к какой группе относится корсак?

-Нам расскажет об этом удивительном животном. . .

-Так, к какой же группе относится корсак?

-Ребята, теперь откройте учебник на с.148 и внимательно рассмотрите иллюстрацию степи.

-Какие степные растения изображены на рисунке?

-Для каких животных, изображенных на рисунке, растения являются пищей?

-Какая из этих птиц является хищной?

-Что служит пищей для орла?

-Какой вред приносят грызуны посевам?

-Каких пресмыкающих вы видите на рисунке?

-Вы заметили, что между растениями и животными есть связь, давайте составим цепь питания.

-Сначала из трех звеньев.

-А теперь по сложнее, из 4-х звеньев.

-Ребята ,а каких степных животных вы хоть раз в жизни видели в живую?

-Теперь обратите внимание на слайд, в моей цепочке пропущено слово, ваша задача, подумать и правильно заполнить пропуск.

-Природные условия степей очень благоприятны для выращивания культурных растений. Поверхность земли получает много света и тепла. Почва отличается высоким содержанием перегноя. Человек распахал почти все степи и превратил их в поля и сады.

-Как вы думаете, какая зерновая культура является главной в степной зоне?

-Почему пшеницу так называют?

-Кто знает, что такое бахча?

-А какие же культуры выращивают на бахчах?

-А какие плодовые деревья растут в донских садах?

-Ростовская область, является зоной рискованного земледелия, потому что бывают природные изменения, которые наносят вред урожаю, перечислите их.

-Ребята, а кто догадается, почему Ростовскую область называют «Житницей России»?

Читаю определение со слайда

Чтение учащегося

Смотрят расположение степной зоны на карте

Смотрят расположение степной зоны на карте

Смотрят расположение степной зоны на карте

Просмотр слайдов о климате степной зоны в разное время года

У некоторых растений есть корневище, которое задерживает влагу

Полынь, типчак, тюльпан, ковыль и т. д.

д.

Читают текст учебника на с.148-149

Ковыль, типчак, полынь, тюльпан, ирисы, гиацинты

Просмотр иллюстраций растений степи на слайде

Млекопитающие, грызуны, хищники

Читают текст учебника на с.148-149

Млекопитающие, грызуны, хищники

Степной орел

По большей части обитают сурки, суслики, хорьки

Просмотр иллюстраций животных степи на слайде

Чтение о дрофе учащегося

Вымирающий вид птиц

Покровительная окраска шерсти, быстрый бег.

К семейству псовые

Ковыль, типчак, полынь

Заяц-русак, хорьки, суслики, сурки

Степной орел

Истребляют посевы

Ящерица, корсак

Черепаха, щитомордник, ящерица

Зерновые культуры-суслик-корсак

Ковыль-кобылка-ящерица-степной орел

Ответ учащихся

Работа по слайду, учащиеся вставляют пропущенное слово

Озимая пшеница

Пшеницу выращивают на полях

Это поле, на котором выращивают бахчевые культуры

Арбузы, дыни, кукуруза, свекла, помидоры,

Яблоки, груши, абрикос, вишню, черешню и т. д.

д.

Суховеи, сильная жара, поздние весенние заморозки, гололед, малоснежные зимы

Выращивают главное богатство земли — пшеницу

20 мин.

Слайд 2.

Слайд3.

Слайд 4.

Слайд 5.

Слайд 6.

Слайд 7.

Слайд 8.

Слайд 9.

Слайд 10.

Слайд 11.

Слайд 12.

Слайд 13.

Слайд 14.

Слайд 15.

Слайд 16.

Слайд 17.

Слайд 18

Слайд 19

(степь)

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

III. Закрепление изученного материала

Закрепление изученного материала

1.Игра «Что такое – кто такой?»

2.Проблемные вопросы

Регулятивные: внесение необходимых дополнений, изменений в свою работу, если она расходится с образцом; осуществление контроля в форме сличения своей работы с заданным эталоном.

Познавательные: умение четко и грамотно отвечать на поставленный вопрос ответ

Парнокопытное млекопитающее из подсемейства антилоп

-ядовитая змея

травянистое пастбищно-кормовое растение

саранчовое насекомое

однолетнее травянистое растение

Степную зону большую часть занимают мелкие грызуны (сурки, суслики, хорьки)

им легче приспособиться к засушливой зоне

практически нет деревьев.

3 мин.

Слайд 27

IV.Итог урока. Домашнее задание

1. Рефлексия учебной деятельности

Регулятивные: оценка результатов работы; умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей

Личностные: умение выполнять самооценку.

-Об особенностях какой природной зоны мы с вами сегодня познакомились на уроке?

-Какие характерные черты степной зоны?

-Какой компонент природы пострадал больше всего?

-Почему?

-Какие сельскохозяйственные культуры выращиваются в степной зоне?

-Для того, чтобы вы лучше усвоили материал о степных зонах, вы дома прочитаете текст учебника на с.145-150, рассмотрите иллюстрации и ответите на вопросы на с.145.

-Наш урок подошел к концу, спасибо за плодотворную работу.

Предлагает оценить урок и свою работу на уроке. На доске плакат со словами

1.Урок полезен, всё понятно.

2.Лишь кое-что чуть-чуть неясно.

3.Ещё придётся потрудиться.

4. Да, трудно всё-таки учиться!

О степи

Засушливость

Растения

Степь распахана

Пшеница, кукуруза, подсолнух, арбузы и т.д.

Знакомятся с заданием, уточняют, задают вопросы, записывают в дневник.

Дают оценку своей деятельности, подходят и ставят знак + у тех слов, которые им больше подходят к окончанию урока

2 мин.

Учитель: Тарахтиева Н.П.

Украинский Серенгети

Граничный раздираемый войной Крым, старейший степной заповедник в мире, где обитают зебры, буйволы и антилопы гну, борется за выживание.

АСКАНИЯ-НОВА, Украина —

Виктор Гавриленко мчится по украинской степи со скоростью почти 60 миль в час. Его шаткая темно-зеленая «Лада» дико прыгает по выжженной траве и поднимает облака пыли, когда мы обгоняем испуганные стада буйволов, зебр, антилоп гну и антилоп. Около двух десятков журавлей проходят где-то над нами идеальным клином, темные оттенки на фоне бледно-голубого неба, как эскадрилья бомбардировщиков, идущих на войну.

Когда мы наконец замечаем отряд лошадей Пржевальского, Гавриленко резко тормозит, словно натягивая воображаемый повод. При еще работающем двигателе он выскакивает из машины и приклеивает к лицу огромный бинокль.

«Доброе утро, дамы», — кричит он кобылам вдалеке, приземистым коричневым фигурам с щетинистыми черными гривами. «Какая красота, такая красота!»

«Какая красота, такая красота!»

Пятьдесят девять лет, с взъерошенными волосами цвета соли и перца, маленькими живыми глазами и крючковатым носом, выглядывающим из гнезда над густыми усами, как птица, Гавриленко — директор Аскании-Нова, старейшего степного заповедника мир.Расположенный на юге Украины, недалеко от границы с Крымом, он занимает площадь более 33000 гектаров (81000 акров) и включает один из последних оставшихся участков девственной степи, а также стада свободно бродящих млекопитающих, завезенных из Африки и Центральной Азии. Азия и Америка. Это самый известный и популярный заповедник Украины, или заповедник, своего рода украинский Серенгети.

Виктор Гавриленко, директор «Аскания-Нова» на прогулке по степи. Евразийская степь — это огромный полузасушливый травяной пояс, простирающийся от северного Китая и Монголии через Россию до Украины и Венгрии.Более двух тысячелетий регион служил магистралью человеческих цивилизаций, широко открытой дорогой, по которой идет история. Как и американские прерии, степь — это место мифов, бесконечный ландшафт холмистой травы. «Вы продолжаете и продолжаете, и нет возможности сказать, где это начинается и где заканчивается», — писал Антон Чехов в конце XIX века в одном из моих любимых рассказов «Степь».

Как и американские прерии, степь — это место мифов, бесконечный ландшафт холмистой травы. «Вы продолжаете и продолжаете, и нет возможности сказать, где это начинается и где заканчивается», — писал Антон Чехов в конце XIX века в одном из моих любимых рассказов «Степь».

Западная окраина степи на Украине была типичной границей Европы и одним из ее самых спорных регионов.Когда-то он был известен как дикое поле, «дикое поле», и Российской империи потребовалось до конца 18 века, чтобы подчинить его и поставить под имперский контроль различные кочевые и полукочевые группы. Само название Украина означает «приграничье». Теперь история, кажется, повторяется. Степь снова стала границей.

Когда я бываю в Аскании-Нова в конце сентября, легендарные овсяницы и ковыль, усеянные красными тюльпанами и пурпурными ирисами, давно уже дали семена под суровым летним солнцем.Но необъятность степи, раскинувшейся во все стороны, до сих пор головокружительна. В однообразии есть некое величие.

«Нам нужен дождь, дождь, дождь. Вся степь действительно меняется от дождя », — говорит Гавриленко, как бы стыдясь того, что я не могу увидеть всю красоту степи. Он говорит мне, что за все годы, проведенные в заповеднике, он никогда не видел такой засушливой погоды. Изменение климата здесь реально. В 1990-е годы среднее количество осадков составляло 450 миллиметров (17,7 дюйма), а в этом году — всего 190 мм (7.4 дюйма). «Весной, если вы внимательно прислушаетесь, вы можете услышать, как растет трава: пук, пук, пук», — сказал он. «Тебе следует вернуться сюда снова».

Вся степь действительно меняется от дождя », — говорит Гавриленко, как бы стыдясь того, что я не могу увидеть всю красоту степи. Он говорит мне, что за все годы, проведенные в заповеднике, он никогда не видел такой засушливой погоды. Изменение климата здесь реально. В 1990-е годы среднее количество осадков составляло 450 миллиметров (17,7 дюйма), а в этом году — всего 190 мм (7.4 дюйма). «Весной, если вы внимательно прислушаетесь, вы можете услышать, как растет трава: пук, пук, пук», — сказал он. «Тебе следует вернуться сюда снова».

Если Петр Великий открыл окно в Европу, то теперь Путин его закрывает

Не знаю, смогу ли я вернуться, так как добраться до Аскании-Новы было непросто. Ввиду того, что жестокий конфликт на востоке Украины все еще бушует, а Крым недавно аннексирован Россией, мне пришлось пройти через ряд военных блокпостов, где грубые люди в камуфляже копали траншеи и держали в руках автоматы Калашникова, бронетехнику и танки, ожидающие сбоку. «Путлер, стой!» На одном нарисованном от руки дорожном знаке было написано, что многие местные жители считают амбиции Путина на Украине похожими на Гитлера. Батареи ПВО и радары были размещены в районе Аскания-Нова, готовые отреагировать на вторжение России из Крыма. Все и вся готовились к войне.

«Путлер, стой!» На одном нарисованном от руки дорожном знаке было написано, что многие местные жители считают амбиции Путина на Украине похожими на Гитлера. Батареи ПВО и радары были размещены в районе Аскания-Нова, готовые отреагировать на вторжение России из Крыма. Все и вся готовились к войне.

«Даже в кошмарах я не мог представить, что Россия нападет на Украину», — говорит мне Гавриленко, когда мы возвращаемся в его офис в административном крыле Аскания-Нова, просторную комнату, полную книг, груду бумаг и обрамленные настольные фотографии сорокопутного сорокопута и евразийского хобби.«Если Петр Великий открыл окно в Европу, то теперь Путин его закрывает».

Журавли над степью Аскания-Нова.Гавриленко делает паузу и достает хлопчатобумажный носовой платок, чтобы вытереть воспаленный правый глаз, страдающий каким-то офтальмологическим заболеванием. Он будет последним, кто прослезится, но его жест кажется каким-то символическим.

«Хуже всего то, что план ссоры в собственном доме, похоже, сработал», — сказал он. «Как биолог я знаком с этим внутривидовым конфликтом, который является самым отвратительным в мире природы.Мы агрессивный вид, очень агрессивный, как шимпанзе, который убивает себя. Мы разрушаем все на своем пути ».

«Как биолог я знаком с этим внутривидовым конфликтом, который является самым отвратительным в мире природы.Мы агрессивный вид, очень агрессивный, как шимпанзе, который убивает себя. Мы разрушаем все на своем пути ».

Большая часть профессиональной карьеры Гавриленко была посвящена предотвращению деструктивных наклонностей человека. Наследник донских казаков, знаменитых степных пограничников, он вырос на хуторе без электричества и в раннем возрасте стал страстным поклонником природы. Он продолжил изучать зоологию и охрану природы и быстро зарекомендовал себя как один из ведущих защитников окружающей среды Советского Союза.В знак признания его достижений в 1990 году ему было поручено руководство «Аскания-Нова», работа, в которой он преуспел и которая сделала его незначительной знаменитостью на его родине. Если вы работаете в сфере охраны природы в Украине или России, вы наверняка знаете Виктора Гавриленко и его почти фанатичную приверженность своему делу.

«Нам подарили это историческое наследие, и было бы преступлением отказываться от него», — говорит он о своей работе. «Мы обязаны сохранить его для следующего поколения, это наш долг.Если мы не сможем позаботиться о настоящем, нам будет отказано в нашем будущем ».

«Мы обязаны сохранить его для следующего поколения, это наш долг.Если мы не сможем позаботиться о настоящем, нам будет отказано в нашем будущем ».

История Аскании-Новы длинна и разнообразна. («Как шкура зебры — одна яркая полоса, а затем темная», — говорит Гавриленко.) Он был основан как частный заповедник в конце XIX века богатым и амбициозным помещиком Фридрихом Фальц-Фейном, наследником. немецких поселенцев в регионе.

Семья Фальц-Фейн владела одним из крупнейших овцеводческих хозяйств в России, помимо владения судоходной компанией, частным портом на Черном море, обширными садами и консервным заводом (логотипом которой была золотая рыбка на велосипед).