Церковь Вознесения в Коломенском

Характерные черты древнерусского православного храма

Закомара ― полукруглое завершение стены, повторяющее очертаниями внутренний свод.

Кокошники ― ложная закомара, не повторяющая формой внутренний свод.

Световой барабан ― цилиндрическое завершение храма, окна в котором освещают интерьер.

Алтарная апсида ― выступ храма, ориентированный на восток.

Купол ― конструкция покрытия храма, близкая по форме к полусфере.

Зодчий (предположительно, итальянец Петрок Малый) без колебаний отбросил каноны византийского монументализма и обратился к изящной эстетике Возрождения. В церкви все было по-новому. Отсутствие традиционных для русских церквей более раннего периода архитектурных элементов ― закомар, световых барабанов ― и скромный по габаритам интерьер, всего 100 квадратных метров. Вместо традиционного купола здание завершалось многогранником. Опираясь на традиции своей родной страны, архитектор, тем не менее, с уважением отнесся к опыту раннего древнерусского зодчества и использовал элементы деревянных шатровых церквей.

Характерные черты шатрового храма

Восьмерик (четверик) ― многоугольное основание шатра.

Шатер ― многогранная пирамида, служащая для завершения храма.

После окончания строительства на молельную церковь династии Рюриковичей съезжались посмотреть из разных мест. О ней говорили как о чуде. «Бе же церковь та велми чюдна высотою и красотою и светлостию, такова не бывала преже сего в Руси», ― восхищался в летописи современник. Удивительным образом слава церкви не будет увядать вопреки законам времени. Через триста с лишним лет с момента постройки парижский композитор Гектор Берлиоз после визита в Москву напишет: «Ничто меня так не поразило в жизни, как памятник древнерусского зодчества в селе Коломенское. Много я видел, многим любовался, многое поражало меня, но время, древнее время в России, которое оставило свой памятник в этом селе, было для меня чудом из чудес».

Коломенское уже давно стало частью Москвы, здание церкви неоднократно ремонтировали и перестраивали, но оно ничуть не утратило обаяния.

В начале 90-х храм занесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2007 году воссоздали древний иконостас с царскими вратами и заново открыли церковь для посещений. Теперь сюда приходят рассматривать экспонаты в церковном музее и слушать службы по большим праздникам. Под резной колокольней храма раскинулась терраса-гульбище, которая потом была превращена в галерею. По трем крытым лестницам некогда гуляли великие князья, а теперь здесь отдыхают все желающие.

Тайны и легенды церкви Вознесения

Место

Храм построили на берегу, где, по преданию, бил ключ, считавшийся чудодейственным. Высокая коломенская церковь должна была стать символом Елеонской горы, на которой совершилось Вознесение Христа. Недаром кажется, что громада белоснежного резного храма словно стремится в небеса. Кроме того, по соседству с храмом лежат оставшиеся от капища валуны, одним из которых святой Егорий якобы сбил змия.

Время

Наиболее распространенная версия гласит, что храм был построен в честь рождения Ивана IV. Однако некоторые историки считают, что столь сложная архитектурная конструкция не могла быть создана всего за два года ― с 1530-го по 1532-й. Согласно этой точке зрения, церковь была возведена на несколько лет раньше для моления о чадородии великокняжеской четы. По еще одной версии церковь Вознесения и вовсе была заложена в благодарность за победу над крымским царевичем Ислам-Гиреем.

Библиотека

Существует легенда, по которой под церковью Вознесения хранилась библиотека Ивана Грозного. Бесценное собрание рукописей дали в приданое Софье Палеолог, вышедшей замуж за Ивана III. Среди бумаг хранились редчайшие экземпляры античных авторов, трактаты по магии и естествознанию. Сейчас библиотека считается бесследно исчезнувшей.

В храме:

Послушать службу

Хотя собор уже почти не действует, он имеет высокий статус храма Патриаршего подворья. Богослужения здесь проходят только по крупным церковным праздникам.

Полюбоваться убранством

Благодаря проведенной в 2007 году реставрации в храме снова появился тябловый иконостас и царские врата, восстановленные с подлинников конца XVI века. Современный интерьер собора почти досконально повторяет богатое убранство домового храма русских царей.

Погулять по галерее

Галерея Вознесенского храма ― лучшее место для обзора необъятных коломенских лугов. Можно бродить по ренессансным лестницам двухъярусного крытого гульбища и представлять себя древнерусскими князьями. В путеводителе 1833 года писали, что раньше к кресту вместо лестницы вела железная цепь, по которой в дни приходских праздников любили забираться смельчаки, споря на штоф вина или ведро пива.

Сходить в музей

В подклете здания находится экспозиция, посвященная строительству церкви Вознесения. Здесь также выставлена копия чудотворной иконы «Богоматерь Державная».

www.culture.ru

Церковь Вознесения Господня в Коломенском / Православие.Ru

Гениальная церковь Вознесения в селе Коломенском – один из немногих сохранившихся памятников эпохи Ивана Грозного в Москве. А в градостроительной модели средневекового «Третьего Рима» Коломенское было символом той самой Елеонской горы, на которой совершилось Вознесение Господне.

«За государем»

Церковь Вознесения Господня в Коломенском По преданию, история села Коломенского началась в 1237 году, еще во времена нашествия Батыя. Легенда гласит, что тогда жители городка Коломны бежали от страшного хана из своего разоренного города поближе к Москве и будто бы даже хотели укрыться в стенах Кремля, но он уже был занят москвичами. И тогда беженцы устроили на южной окраине первопрестольной, на высоком берегу Москвы-реки, поселение Коломнинское, названное в память их разрушенного города. Потом оно стало называться просто Коломенское.

Церковь Вознесения Господня в Коломенском По преданию, история села Коломенского началась в 1237 году, еще во времена нашествия Батыя. Легенда гласит, что тогда жители городка Коломны бежали от страшного хана из своего разоренного города поближе к Москве и будто бы даже хотели укрыться в стенах Кремля, но он уже был занят москвичами. И тогда беженцы устроили на южной окраине первопрестольной, на высоком берегу Москвы-реки, поселение Коломнинское, названное в память их разрушенного города. Потом оно стало называться просто Коломенское.Впервые село Коломенское упоминается в 1339 году в духовной грамоте (завещании) князя Ивана Калиты, которую он составил перед очередной поездкой в Орду (никто не знал тогда, с чем князь вернется обратно и вернется ли). В то время Коломенское уже числилось «за государем», то есть значилось вотчинным родовым владением московских князей. Это было поистине райское местечко с заливными лугами и живописными окрестностями, где и расположилась на несколько столетий великокняжеская, а потом и царская летняя резиденция. В том же XIV веке был выстроен первый деревянный княжеский дворец с фасадом, обращенным к Москве-реке.

Князь Димитрий Донской останавливался в Коломенском на отдых с войском, возвращаясь с Куликовской битвы: здесь ликующие москвичи встречали его с почетом, хлебом-солью, «медами и соболями». По легенде, он же тогда и основал здесь благодарственную деревянную церковь во имя святого Георгия Победоносца –покровителя княжеского рода и русского воинства, подле которой захоронили умерших на возвратном пути воинов, раненных на Куликовом поле. По другой версии, эту церковь заложили в честь радостной встречи князя-победителя.

Само же село Коломенское тогда было еще незначительным. Особо полюбил это место Иван III и устроил в нем постоянную резиденцию. И только со времени правления Василия III, любившего здесь «живать» и сыгравшего исключительную роль в судьбе Коломенского, село переживает начало своего расцвета. Августейшие жильцы Коломенского и стали заказчиками его церквей. Особенность Коломенского в том, что его памятники нельзя рассматривать в отдельности. Только все вместе они образуют исторический феномен Коломенского, хранящего много загадок и тайн, запечатлевшего самые судьбоносные и драматические события русской истории.

«И вся красота поднебесная»

Считается, что после деревянного Георгиевского храма здесь появилась и первая каменная церковь – в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи, что в Дьякове, – на высоком холме, отделенном от остального Коломенского глубоким оврагом. (Интересно, что на этом месте в XIX столетии была обнаружена древнейшая на территории Москвы Дьяковская археологическая культура – первобытное поселение времен каменного века.)

Восхитительная Предтеченская церковь, относящаяся к XVI веку и почитаемая архитектурной предшественницей храма Покрова на Рву, что на Красной площади, хранит в себе множество загадок. По традиционному мнению, она была основана Василием III в 1529 году как моленный и обетный храм о рождении наследника, которого великий князь ожидал более 20 лет и ради которого решился на беспримерный в то время шаг – официальный развод с первой женой, Соломонией Сабуровой. Ее насильно постригли в московском Рождественском монастыре, и она, по легенде, прокляла за это и бывшего супруга, и его новый брак, и все его потомство. Но и во втором браке Василия III с Еленой Глинской детей не было несколько лет. Зимой 1528/1529 года состоялась поездка великокняжеской четы по монастырям с молением о даровании наследника, но супруги не получали просимого, пока не обратились в молитвах к преподобному Пафнутию Боровскому.

Моленные храмы святому Иоанну Предтече великий князь Василий III стал строить задолго до рождения у него сына. Их посвящение было связано с тезоименитством Ивана Калиты – родоначальника московских великих князей: так Василий III молился о даровании наследника, которого обещал наречь Иоанном в честь его великого предка. После рождения в 1530 году сына, действительно нареченного Иоанном, храмы святого Иоанна Предтечи строились уже в честь его именин.

Традиционно считается, что в 1529 году Василий III в ознаменование молитвы о сыне построил многопрестольный Предтеченский храм в Коломенском. Главный престол посвящен Иоанну Крестителю, что символизировало желание государя иметь наследника, тезоименитого Ивану Калите. Моление о зачатии выразилось в посвящении одного из приделов праведной Анне – матери Пресвятой Богородицы. Другой придел посвящен апостолу Фоме, сначала не поверившему в Воскресение Христа, что символизировало осознание государем, не имевшего потомства, греховности неверия и сомнений. Посвящение еще одного придела митрополиту Петру, покровителю рода Калиты, знаменовало молитву о ниспослании чуда. Следующий престол был освящен в честь равноапостольных Константина Великого и его матери Елены, что символизировало молитву к небесной покровительнице Елены Глинской.

25 августа 1530 года (ст. ст.), в канун памяти Усекновения главы святого Иоанна Крестителя, родился долгожданный наследник, будущий первый русский царь Иван Грозный. В честь рождения сына Василий III повелел в следующем, 1531-м, году выстроить в Москве несколько Предтеченских храмов, в том числе и знаменитый Иоанновский монастырь на Кулишках. Главным же из этих благодарственных церквей стал храм Вознесения в Коломенском, освященный в 1532 году.

Однако загадки Предтеченского храма на этом только начинаются. Это несомненно памятная церковь, то есть возведенная в ознаменование какого-то события, но какого – теперь историки сомневаются в однозначном ответе. Современные версии ученых делятся на вышеизложенную раннюю – храм был построен как моление Василия III о рождении наследника, и позднюю – храм был построен самим Иоанном Грозным, возлюбившим Коломенское не менее своего отца, и посвящен его небесному покровителю. Он мог появиться в память венчания Иоанна Васильевича на престол в 1547 году, хотя в честь этого события в Москве была выстроена Петроверигская церковь на Маросейке, (венчание состоялось в праздник Поклонения веригам апостола Петра), от которой ныне осталось лишь название Петроверигского переулка. В числе других поводов к возведению Предтеченского храма в Коломенском называют и взятие Казани в 1552 году, и моление о даровании наследника – царевича Иоанна Иоанновича, и благодарение за его рождение, и даже покаяние за его убийство. Еще одно древнее предание гласит, будто Предтеченский храм выстроили те же зодчие Барма и Постник, которые возвели собор Покрова на Рву, что не только опровергает знаменитую легенду об ослеплении мастеров, но и придает ей иное звучание: на вопрос царя, могут ли они выстроить храм лучше, они ответили, что могут – и выстроили новое чудо в Коломенском. (Если только Предтеченский храм действительно был возведен в 1550-х годах.)

Но все же большинство ученых склоняется к традиционной версии о временном приоритете Предтеченской церкви над Вознесенской и о том, что она стала предшественницей Покровского собора, своего рода архитектурным экспериментом, где впервые вокруг центрального храма были объединены несколько придельных церквей. Если же правы сторонники поздней версии, то Предтеченская церковь была домовым храмом семьи Иоанна Грозного, рождение которого столь благодарно ознаменовали храмом Вознесения в Коломенском.

Такие же споры ведутся и о причине возведения Вознесенской церкви. Иные считают, что именно она могла быть возведена Василием III не как благодарственный, а как обетный храм (если Предтеченский храм был построен позднее). Другие даже полагают, что Вознесенский храм и вовсе не имел отношения к рождению наследника, а был построен Василием III в благодарность за победу над крымским царевичем Ислам-Гиреем, одержанную в 1528 году. Большинство же склоняется к общепринятой версии, что Вознесенский храм – благодарственный, воздвигнутый после рождения будущего царя, которое сопровождалось знамениями, сильно испугавшими москвичей – грозой с молниями и даже землетрясением.

Вторая линия споров – имя архитектора Вознесенского храма. Одни называют его «неизвестным», но, несомненно, русским мастером. Другие – и их большинство – считают его архитектором итальянского зодчего Петрока Малого, что построил в те же 1530-е годы крепостную стену Китай-города в Москве и дворец Василия III в Коломенском. А раньше коломенский храм Вознесения ошибочно приписывали Алевизу Новому, построившему Архангельский собор в Кремле. Архитектурные элементы и техника Вознесенского храма указывают на знакомство его автора с итальянской архитектурой. Ведь в то время еще продолжались «великие стройки» итальянцев в Москве, где их прозвали «Фрязиными»: не привыкнув к русским морозам, они жаловались на своем языке: «Фре! фре!» – «холодно». Петроку Малому, несмотря на его шедевры, не повезло в России. От «великого мятежа и безгосударствия», начавшегося после смерти Елены Глинской в 1538 году, он бежал в Ливонию, его отправили в Дерпт на суд местного епископа, который решил выдать беглеца московскому князю. Какая судьба его постигла в дальнейшем – неизвестно. Ведь он знал многие тайны московских крепостей, которые русские государи разглашать не хотели.

Для понимания символико-архитектурного феномена Вознесенской церкви Коломенского следует обратиться к канонам градостроительной модели средневековой Москвы, осмыслявшей себя «Третьим Римом», и единственной наследницей Византии, и богоизбранной державой, призванной сохранить Православную Церковь, и центром мирового Православия. Средневековая Москва воспроизводила в своем градостроительстве символы главных христианских цивилизаций – Иерусалима, Константинополя, Рима, преемницей которых ощущала себя, и образ Града Божия из Откровения Иоанна Богослова. Москва осмысленно устраивалась как архитектурно-градостроительная икона Града Божия – Небесного Иерусалима – и уподоблялась во образ Святой Земли, связанной с земной жизнью Господа Иисуса Христа.

В этой градостроительной модели «Третьего Рима» великокняжескому Коломенскому отводилась особая роль – символизировать иерусалимскую Елеонскую гору, на которой совершилось Вознесение Господне. Крупнейший православный исследователь средневековой Москвы М. П. Кудрявцев отмечал, что в Москве, в отличие от Иерусалима, эта градостроительная ось развивалась не на Восток, а на юг – от Кремля в Коломенское через Замоскворечье, которое в свою очередь было образом Гефсиманского сада. И сама архитектура белоснежного, стройного, граненого, как кристалл, коломенского храма, взмывающего в небо на высоком берегу Москвы-реки, символизировала Вознесение Господне.

В соответствии с русской эсхатологической идеей коломенский храм Вознесения был и символом Второго пришествия Христа, которое ожидается там же, на Елеонской горе, где совершилось и Его Вознесение. Москва, устраивавшая себя «Третьим Римом», словно уготавливала пути Господу. Так и получилось, что в Коломенском – символической Елеонской горе Москвы – был построен именно Вознесенский храм, как и в Иерусалиме. Есть версия, что храм в Коломенском отстоит от Кремля на том же расстоянии «дневного пути», как Елеонская гора отстоит от Иерусалима. В средневековые времена ожидание скорого конца света было естественным, и его могли ожидать именно в «Третьем Риме» как последнем и единственном оплоте мирового Православия после того как Россия осуществит свою мессианскую идею. По московской легенде, Господу даже уготовили символическое место в восточной части Вознесенского храма.

Более того, до окончательного сооружения Ивана Великого при Борисе Годунове, именно Вознесенский храм в Коломенском был самым высоким сооружением Москвы: его высота составляла более 60 метров. Устроение столь символического храма в великокняжеском Коломенском подчеркивало роль московских государей и всего государства Российского как оплота и защиты Православной Церкви согласно идеологии «Третьего Рима». Огромная высота храма обусловила и свободу внутреннего пространства, которое создавало ощущение свободного вознесения и взоров и душ, устремленных к небу.

«Бе же церковь та велми чюдна высотою и красотою и светлостию, такова не бывала прежде сего на Руси», – писал о ней древний летописец. Предназначению Вознесенского храма символизировать богоизбранность России и русскую идею соответствовала новая гениальная архитектура храма, подобно стреле рвущегося к небесам: шатер, положенный в основание храма вместо традиционных крестово-купольных храмов, пришедших к нам из Византии. Это был первый на Руси каменный шатровый храм. В нем выражалась, во-первых, самобытность России как самостоятельной православной цивилизации и, во-вторых, сама символическая идея шатра. Если в крестово-купольных церквях в основе планировке лежит православный крест, внутренние столбы означают опору (столпы) Церкви (оттого на них писали образы святых), а традиционное пятиглавие символизирует Господа Иисуса Христа в окружении четырех апостолов-евангелистов, то в шатровом храме смысл раскрывается иначе. Шатровая сень издревле, еще с ветхозаветных времен, символизировала святость места, над которым она возводилась. В христианской традиции шатровая сень как образ Божественной благодати возводилась над священным местом, символизируя его богохранимость и нисходящую на него благодать Божию. В шатровом церковном зодчестве сень возводилась как над храмом – домом Божиим и его алтарем, так и над молящимися в нем, а в коломенском Вознесенском храме – еще и над членами великокняжеской семьи, и особенно над рожденным по горячим молитвам наследником.

Главное же, шатровый храм в Коломенском был связан с посвящением этого подмосковного храма Господу и Его Вознесению и Его благостной сени, которую Он простер над Россией и Москвой, осмыслявшей себя «Третьим Римом» и «Новым Иерусалимом». Так в русской архитектуре была символически интерпретирована и сень в храме Гроба Господня в Иерусалиме – главном христианском храме вселенной. Одноглавие шатрового храма символизирует Христа как Главу Церкви, а столпообразный шатровый храм словно сам становился столпом Церкви и веры. Шатер храма Вознесения, самобытного и свободного, и вправду возносится в небо, к вечности, вознося души молящихся к Богу.

Одни находят в шатровом храм негативную черту разрыва с традицией и даже «устремление ввысь одинокой, гордой души». Другие, наоборот, видят в нем русскую молитву в камне – новое осмысление вполне традиционных идей без всякого разрыва с ними. Иногда Вознесенский храм сравнивают с мощным деревом, вросшим в землю крепкими корнями, символизирующим райское «древо жизни» и древо великокняжеского рода. Ведь именно великокняжеский заказ породил новую архитектурную форму храма-шатра, с которой потом как с неканоническим явлением боролся патриарх Никон. И если церковь Вознесения в Коломенском была первой из русских каменных шатровых церквей, то сохранилась в Москве и последняя, выстроенная в шатровом стиле до указа патриарха Никона в 1648 году – это храм Рождества Богородицы в Путинках на Малой Дмитровке. Никон, запретив шатровые церкви, повелел вернуться к византийскому крестово-купольному храму и продемонстрировал требуемый образец в соборе 12 Апостолов в Кремле, выстроенном в его патриаршей резиденции. А шатры с тех пор долго возводились только над колокольнями, и лишь с конца XVII века началась новая эра в истории московских шатровых храмов – нарышкинское барокко.

Спорят исследователи и об источниках шатровой архитектуры Вознесенского храма. Одни безоговорочно считают шатер сугубо национальным стилем, родившемся из деревянного русского зодчества, но кто-то усматривает в нем и итальянские, и полоцкие, и даже татарские истоки. Интересно и такое объяснение: по мере увеличения московского населения требовались храмы, которые могли бы вместить больше народу, а внутренние столбы мешали тому, поэтому зодчие старались обойтись без них, возводя первые бесстолпные храмы, где кровля опирается прямо на стены, как, например, церковь святого Трифона в Напрудном.

Вознесенская церковь, которая стала домовой летней церковью великих князей, предназначалась только для членов августейшей семьи (оттого ее внутренние размеры относительно малы) и соединялась крытым переходом с дворцом. Имела она и важное оборонное значение – сторожевой башни, с которой дозорные принимали из Подмосковья «телеграфные» огненные сигналы об опасности. С помощью факелов или зажженной бересты их передавали дальше – в Симонов монастырь и на колокольню Ивана Великого. Ведь именно с юга тогда грозила наибольшая опасность рубежам Москвы – татарские набеги.

В том же XVI веке появилась отдельная колокольня, ставшая звонницей Вознесенского храма. В ее нижнем ярусе освятили престол во имя святого Георгия Победоносца. По легенде, она построена на месте той деревянной Георгиевской церкви, которую воздвиг еще Димитрий Донской. Есть версия, что возведение этой колокольни началось также при Василии III в честь рождения и тезоименитства его второго сына – Юрия (в крещении Георгия), родившегося в октябре 1533 года. Стройная, стремительная, высокая колокольня словно вторила своей архитектурой Вознесенскому храму.

Освящал поистине чудесный Вознесенский храм епископ Коломенский Вассиан (Топорков), племянник преподобного Иосифа Волоцкого особо близкий ко двору великого князя, который исповедовал и соборовал Василия III на смертном одре и к которому потом Иван Грозный обращался за советом, как управлять государством. После освящения Василий III щедро одарил храм драгоценными сосудами и иконами в богатых ризах, и устроил пир в Коломенском, продолжавшийся три дня. Но уже недалеко было время кончины великого князя. После его смерти в декабре 1533 года Коломенское осталось дожидаться нового хозяина – самого Иоанна Грозного.

Грозный любил Коломенское. По преданию, он построил здесь огромный «увеселительный» дворец и подолгу наслаждался прекрасным видом с галереи Вознесенского храма. Здесь, в Коломенском, он собирал полки перед походом на Казань, здесь ему сообщили о взятии Астрахани, здесь он любил охотиться. Долго ходили легенды о кладах с несметными сокровищами, которые грозный царь якобы вывез из покоренного Новгорода и спрятал их в подземельях под Вознесенской церковью. А главное, возможно именно в Коломенском хранилась его легендарная библиотека. Существовало предание, будто бы Иоанн Грозный наложил проклятие: кто приблизится к его «либерии», тот ослепнет.

Чудеса Коломенские

Начало «бунташного века» было для Коломенского столь же трудным, как и для всей России. Летом 1605 года здесь стояли войска Лжедмитрия I. Всего лишь через год он был убит восставшими москвичами. Самозванца сначала похоронили на Убогих домах при Покровской заставе (ныне улица Таганская), но потом вырыли его тело и сожгли в селе Котлы, что находилось в версте от Коломенского. А в 1606 году здесь расположился лагерем мятежник Иван Болотников, который на волне смуты вел в Москву очередного самозванца, «царевича Петра», якобы сына царя Феодора Иоанновича. Из Коломенского он отправился походом на Москву, но правительственные войска дали бой у самых стен столицы и отбросили Болотникова обратно в Коломенское, где он потерпел осаду «огненными ядрами» и ушел в Калугу.

После своего воцарения Михаил Федорович Романов сразу же повелел устроить в Коломенском новую дворцовую церковь в честь Казанской иконы Богоматери, спасшей Русь от смуты. Построили ее только при царе Алексее Михайловиче, в 1653 году, и приурочили освящение к памятной дате: под крестом храма было начертано, что он возведен в честь 100-летия взятия Казани. Именно при «Тишайшем» государе Коломенское переживает свой расцвет: здесь возводится знаменитый деревянный дворец, сказочный терем, названный восьмым чудом света еще Симеоном Полоцким, писавшим: «Красоту его можно есть равняти / Соломоновой прекрасной полате».

Иногда его даже сравнивают с Кносским дворцом на острове Крит. В нем было 270 комнат и три тысячи слюдяных окон, росписью хором заведовал сам Симон Ушаков, а у ворот стояли деревянные львы, покрытые шкурами, вращавшие глазами и грозно рычащие при помощи искусного внутреннего механизма. Еще два таких льва стояли по бокам от царского трона и раскатисто рыкали при приближении к нему послов. Дворец соединялся крытым переходом с новоустроенным домовым Казанским храмом, в котором была своя иерархия молящихся: свита молилась в трапезной, а самые приближенные – в храме перед иконостасом. С ликвидацией дворца в XVIII веке Казанская церковь стала приходским храмом села Коломенского и служба под ее сводами прерывалась лишь в 1941–1942 годах.

Здесь же, в Коломенском, Алексей Михайлович расправился с участниками Медного бунта в июле 1662 года, когда многотысячная толпа москвичей двинулась сюда с требованием выдать бояр-изменников, затеявших губительную реформу, от которой обесценились деньги. Но восставших встретили подоспевшие стрелецкие полки. Здесь существовал и особый «челобитный столб», на который в строго отведенное время клали челобитные царю, хотя иные ученые полагают, что это был столб для солнечных часов, а челобитные клали царю на отдельный, специально для того поставленный стол. Но точно известно, что именно отсюда, из этой царской резиденции пошло выражение «Коломенская верста», как шутливо называют высокого, худого, долговязого человека. Дело в том, что когда проложили великолепную для тех времен царскую дорогу из Москвы в Коломенское, на ней поставили новые, огромные верстовые столбы высоты доселе невиданной, и они запомнились в народе.

Сама живописная панорама Коломенского, природная и рукотворная, была призвана впечатлять как иностранных послов, так и верноподданных, величественностью царской резиденции, символизировать мощь, славу и идею великих государей православного «Третьего Рима» – державы Российской.

По преданию, именно в Коломенском родился Петр I, оттого поэт А. И. Сумароков в стихах высокопарно называл Коломенское «Российским Вифлеемом»:

В тебе величие Российско воссияло;

Младенца, коего ты зрело в пеленах,

Европа видела на городских стенах,

И океан ему под область отдал воды,

Дрожали от него всея земли народы.

Однако таких «легендарных» мест, связанных с появлением на свет Петра Великого, в Москве существует несколько – это еще и Кремль, и Петровско-Разумовское, будто бы получившее свое имя из-за рождения в нем царевича Петра Алексеевича… Большинство историков придерживается мнения, что этот государь родился все же в Кремле, а в Коломенском провел свое детство. Сюда привезли его вместе с братом из бушующей Москвы во время стрелецкого бунта 1682 года, здесь под огромным тенистым дубом он учился грамоте у Никиты Зотова. Здесь же юный Петр жил после ссоры с царевной Софьей, проводил свои маневры, впервые плавал на суденышках по реке до Кремля и Николо-Угрешского монастыря даже в бурную погоду, собирал потешные полки. Он чтил традицию русских государей и, возвращаясь с победой после взятия Азова и Полтавской битвы, останавливался в Коломенском перед торжественным входом в Москву, как когда-то Димитрий Донской. В последний раз Петр навестил Коломенское во время коронации Екатерины I. А вот его дочь, будущая самодержица Елизавета Петровна, действительно появилась на свет в Коломенском. На всю жизнь она запомнила дивные фрукты из коломенских садов, так что частенько повелевала доставлять ей их в Петербург. Чтобы сохранить ягодки свежими, их обильно пересыпали зерном.

Императоры не сразу отказались от «дедовского» Коломенского. Екатерина II сначала очень полюбила это «царское село Москвы», даже приказала разобрать чудо-дворец Алексея Михайловича и построила новый Екатерининский дворец о четырех этажах, в котором написала свой знаменитый наказ для депутатов Уложенной комиссии. Здесь она жила с внуками Александром и Константином. По легенде, они однажды тайком устроили дуэль в глубоком овраге Коломенского. Будущий император Александр Павлович, как и его великий предок, тоже учился здесь грамоте, только под кедром – так, по традиции, летом на приволье учили царских детей. Потом Екатерине II прискучило, по ее выражению, «карабкаться на горы наподобие козы», и во время одной такой пешей прогулки в Коломенском государыня присмотрела себе соседнее владение Черная Грязь, принадлежавшее тогда князю Кантемиру. Екатерина купила Черную Грязь и переименовала ее в Царицыно. А ее дворец в Коломенском в 1812 году заняли французы и разорили его. Именитый архитектор Евграф Тюрин построил новый Александровский дворец, который упразднили за ветхостью в конце XIX века, и царская резиденция здесь больше не возобновлялась.

А еще славилось Коломенское своими чудесными родниками. Старинная легенда гласит, что будто бы по дну оврага в Коломенском Георгий Победоносец гнался на коне за змием. Копыта коня ударяли о землю и под ними чудесно открывались родники с чистой водой, исцеляющей и глазные, и почечные болезни и особенно бесплодие у женщин. Говорят, будто бы здесь исцелилась одна из жен Грозного… И с тех пор женщины молились в Коломенском о даровании потомства. Один такой родник рядом с Вознесенской церковью назван «Кадочкой»: в срубе над ним раньше стояла деревянная кадка, из которой целительную воду москвичи разбирали ведрами – и всем хватало.

Главный удар Коломенское испытало после переноса столицы в Петербург. Со временем изменилась жизнь Коломенского: сказывалось забвение императорами старой московской резиденции. Не миновал его и дух дореволюционного капитализма, когда великолепные фруктовые сады стали сдавать в аренду, землю готовили к нарезке для дачных участков, а территорию усадьбы отдали под народные гуляния и увеселительные медвежьи бои.

И лишь Вознесенская церковь оставалась местом паломничества, продолжая изумлять увидевших ее. Композитор Гектор Берлиоз вспоминал, что потрясение, испытанное от Вознесенской церкви, затмило впечатления от Миланского и Страсбургского соборов. «Ничто меня так не поразило в жизни, как памятник древнерусского зодчества в Коломенском… Тут предо мною предстала красота целого. Во мне все дрогнуло. Эта была таинственная тишина, гармония красоты законченных форм… Я видел стремление ввысь, и я долго стоял ошеломленным».

Что-то великое, чудесное, долгожданное должно было произойти под сводами этого храма. История действительно уготовила этой церкви высочайшую миссию, и чудо Божие осенило Коломенское. Здесь встретили грядущую революцию чудесным явлением Державной иконы Божией Матери, случившимся в тот страшный для России день 2/15 марта 1917 года, когда государь отрекся от престола. Первый духовный отпор черной године русской истории был дан именно здесь, в коломенской церкви Вознесения.

История явления хорошо известна: в феврале 1917 года, накануне трагических событий, крестьянка Евдокия Адрианова из соседнего с Коломенским села увидела два чудесных сна. В первом она стояла на горе и слышала голос, молвивший: «Село Коломенское, икона большая, черная, взять и сделать eе красную, затем помолиться и попросить ея». Богобоязненная крестьянка оробела и стала просить разъяснить неведомое сновидение. Через несколько дней ей был второй сон: она увидела белую церковь, вошла и узрела восседавшую в ней Величественную Женщину, в Которой она сердцем узнала Пресвятую Богородицу, хотя и не видела Ее лика. Сопоставив два сна и причастившись, она отправилась в Коломенское и увидела ту самую белую церковь, что приснилась ей. Священник Вознесенской церкви отец Николай Лихачев, выслушав ее, отправился с ней на поиски образа, но нашли его только, когда решили спуститься в подклет и посмотреть хранившиеся там иконы. Когда обнаружили самую большую, почерневшую от пыли икону и осторожно промыли ее, открылся Державный образ Богоматери, знаменовавший, что власть в России перешла в руки Самой Царицы Небесной.

До правления большевиков-богоборцев оставалось несколько месяцев, известие о чудесном явлении иконы облетело Россию. Толпы богомольцев стекались в Коломенское на поклонение чудотворному образу, от которого начались первые исцеления, затем икону привезли в Марфо-Мариинскую обитель к святой Елисавете Феодоровне. Потом ее возили по другим церквям, и лишь по воскресным дням она оставалась в Коломенском.

Есть версия, что этот образ раньше принадлежал Вознесенскому женскому монастырю в Московском Кремле – Стародевичьему. Перед нашествием Наполеона все ценное из Кремля прятали, отправляли в эвакуацию, и Державную икону решили укрыть в Коломенском, где она Божиим Промыслом пробыла до самого 1917 года. После революции и закрытия Вознесенского храма икону передали в соседний Георгиевский храм, а после его закрытия – в запасники Государственного Исторического музея. Лишь 27 июля 1990 года Державная икона вернулась в Коломенское, в действовавший тогда Казанский храм. Тысячи людей под проливным дождем ожидали святыню в Коломенском… А когда икона прибыла – засияло солнце и в его лучах образ вернулся в храм. Предание связывало возвращение чудотворного образа с освобождением от воинствующего атеизма и спасением России от богоборчества. На следующий же год СССР окончил свое существование вместе с падением власти КПСС.

Радостной вехой в истории поистине богохранимого Коломенского стало назначение директором в организованный здесь музей Петра Дмитриевича Барановского, который и стал его настоящим создателем. В первые годы революции на территории Коломенского уже расположился колхоз «Огородный гигант». Все церкви, кроме Казанской, закрылись в 1920-х годах. Барановскому пришлось спасать не только Коломенское, но и старую Россию. Он ездил по стране и собирал ценнейшие памятники, уберегая их от гибели, забирал все самое ценное из церквей, предназначенных к сносу, а штат Коломенского музея тогда состоял из четырех человек, включая сторожа. Так здесь оказались спасенные памятники деревянной русской архитектуры XVII века: медоварня из села Преображенского, воротная башня из Николо-Карельского монастыря и даже домик Петра I из Архангельска. По воспоминаниям сотрудников музея, сам Барановский не раз поднимался по веревке на купол Вознесенской церкви, а однажды сорвался и упал на землю, но «отлежался».

Барановский противился и активным розыскам «либерии» Ивана Грозного. Эти поиски усилились после революции, и археологи-искатели имели на то правительственное разрешение. Таинственную библиотеку тогда искали повсюду, где она только могла предположительно быть, – и в Кремле, и в Александровой слободе, и подле храма Христа Спасителя, и в Коломенском… Здесь раскопки велись под Вознесенской и Предтеченской церквями: эти подземелья объявлялись районом поиска потому, что, дескать, только глубоко под землей библиотеку могли надежно спрятать от пожаров. Барановский, отличавшийся твердым и резким характером, в свою очередь обращался к властям с требованием запретить розыски правительственным же решением, ибо требуемые земляные работы угрожали ценнейшим памятникам архитектуры и сами по себе были безуспешными.

Ныне Вознесенская церковь находится в совместном владении Коломенского музея и патриаршего подворья, основанного здесь в 1994 году. Через два года после создания подворья Вознесенский храм был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

pravoslavie.ru

Церковь Вознесения Господня в Коломенском. Часть 2.

Всего 68 фото

Церковь Вознесения Господня в Коломенском всегда вызывала у меня сильное неосознанное исступленное и необъяснимое волнение, потому как образ этого Храма, устремленного в небеса явно отзывался в душе самыми высокими и теплыми чувствами. Древние зодчие смогли возвести храм Вознесения Господня в камне в таком пронзительном и возвышенном звучании, что внутренне ты, как будто готов воспарить и вознестись вместе с ним, к местам горним.

И, точно также, меня всегда манили и привлекали внутренние пространства Вознесенского храма. Но бесконечная реставрация, замешенная на перманентных скандалах между реставраторами и общественостью насчет адекватности этого самого реставрационного процесса еще с советских времен, не давала такой возможности. В 2007 году рестарационные работы в Церкви Вознесения, наконец, к счастью, были закончены и, мы получили возможность увидеть Храм Вознесения изнутри. Этому моему неуемному любопытству, источавшему меня нескольких десятилетий, была наконец дарована свобода узреть, что же там находится внутри. В основном, этому всему и будет посвящена вторая часть моего рассказа о церкви Вознесения в Коломенском. Мы увидим таинственный подклет церкви Вознесения, где в предреволюционный 1917 год была обретена чудотворная икона Державная, увидим ее саму, узнаем как это происходило, и конечно, осмотрим саму́ Вознесенскую церковь и, вообще, увидим всё своими глазами. К тому же, заодно, насладимся Коломенскими пейзажами, что хороши в любое время года.

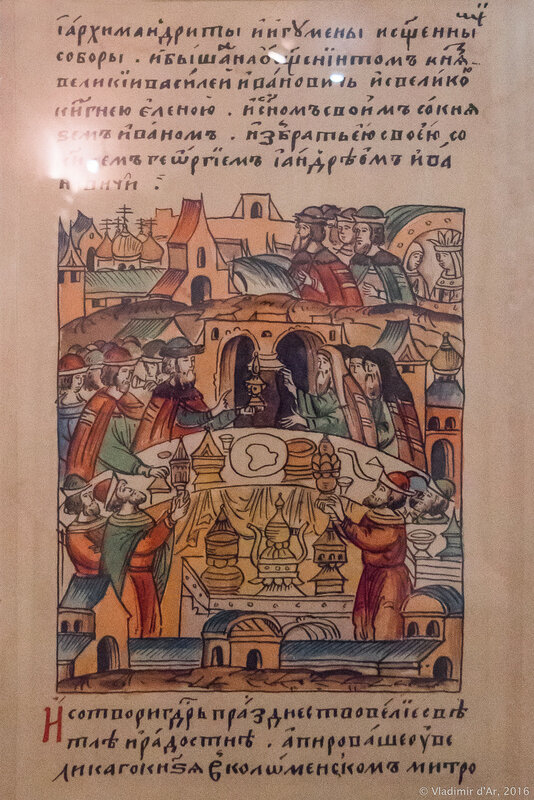

По летописным источникам освящение церкви Вознесения произошло 3 сентября 1532 года митрополитом Даниилом в присутствии князя Василия III, княгини Елены и сына Ивана.

02.

Здание церкви Вознесения входит сейчас в комплекс музея-заповедника «Коломенское» — это всемирное наследие ЮНЕСКО с 1994 года. 8 декабря 2000 года храм был вновь освящён. С 1994 года в церковном отношении Вознесенский храм имеет статус храма Патриаршего подворья. В конце 2007 года была окончена его реставрация, и подклетный ярус церкви был открыт для посещений.

03.

Вход в подклет — под западным крыльцом церкви Вознесения (на фото ниже — по центру — ситуационно — под крыльцом).

04.

В подклете церкви Вознесения Господня в Коломенском работает постоянно действующая выставка «Тайны церкви Вознесения».

06.

Первый зал (дальний) экспозиции подклета посвящен созданию и истории строительства церкви Вознесения. В нем представлены подлинные белокаменные детали с церкви Вознесения XVI в., предметы археологии, найденные при раскопках в Коломенском. Самый ранний — фрагмент браслета XIV-XV вв.Во втором зале развернута медийная и фотовыставка, посвященная реставрации церкви. Посетители смогут увидеть фотографии конца XIX века — начала XXI века, по которым можно проследить динамику существования памятника в исторической ретроспективе. Здесь же будет демонстрироваться документальный фильм о первом шатровом храме на Руси.

Мы же начнем со «второго зала», а точнее — с первого «по ходу»…

07.

Подклет церкви Вознесения интересен не только как часть шедевра древнерусской архитектуры, но и как пространство, полное исторических тайн. До сих пор загадочным остается его назначение. Недаром в нем пытались искать «библиотеку Ивана Грозного» и в 1920-х годах даже пробили многометровую шахту сквозь монолит каменного фундамента.

08.

Здесь царит полумрак, поэтому фотокамере пришлось сильно «вытягивать» картинку за счет увеличения светочувствительности…

09.

В 1911 году именно отсюда, с подклета храма Вознесения учёный-спелеолог Игнатий Стеллецкий начал поиски пропавшей библиотеки Ивана Грозного. Он успел найти под храмом потайной подземный ход и множество подземных хранилищ, но начавшаяся вскоре Первая мировая война, а потом революция, помешали его работе.

10.

Сейчас мы направляемся в дальний зал подклета…

11.

Поскольку я здесь никогда не был, весь этот окружающий контекст вызывал явно восторженный «исторический трепет»)

12.

13.

В этом зале центральное место отведено белокаменным фрагментам церкви, что были найдены при археологических раскопках как в самой церкви, таки и вокруг нее.

14.

Со всем этими артефактами наглядно знакомит эта самая экспозиция в подклете храма. В притворе подклета сосредоточены материалы, позволяющие подробнее познакомиться с историей и архитектурой храма Вознесения, почти полутысячелетней жизнью, уникальными подробностями из истории реставрации. Фонды Музея представили здесь никогда ранее не выставлявшиеся обмерные чертежи, фотографии, проекты архитекторов XIX–ХХ веков, подлинные фрагменты первоначального белокаменного декора церкви Вознесения XVI века и другие объекты, найденные при раскопках.

15.

16.

17.

18.

Именно в подклете церкви Вознесения 2 (15) марта 1917 года, в день отречения от престола императора Николая II, была чудесно явлена Державная икона Богородицы, что было воспринято в Православной Церкви как свидетельство покровительства и заступничества Богоматери, Ее особого попечительства о России, знаком символической передачи Ей верховной царской власти.

19.

В алтарном месте, в арке, рельефно выделенными и незакрашенными побелкой красными кирпичами, находится икона Божьей Матери Державная…

20.

21.

22.

Это не та самая икона о которой шла речь в начале этой второй части. Это список, а скорее, даже, некая интерпретация оригинала. Оригинал мы еще увидим — он находится в церкви иконы Казанской Божьей Матери.

23.

24.

Слева, справа и далее от иконы — на стендах — иллюстрированные фрагменты истории Коломенского.

25.

26.

27.

Впечатление о подклете осталось самое восторженное. Немного удивило то, что он совсем небольшой по площади. Возможно подклет гораздо обширней и разветвленней, но об этом сейчас можно только догадываться…

Пришло время нам отправиться осматривать церковь Вознесения Господня изнутри…

28.

29.

Это главный западный портал церкви Вознесения. Вид с гульбища.

30.

31.

Первоначальное убранство интерьера церкви не сохранилось. О росписи интерьера церкви ничего не известно. Упоминаемое в XVII веке поновление «стенного письма», возможно, относится к росписи восточного фасада церкви возле «царского места».

32.

Первоначальный пол церкви из керамических треугольных белых и серых плиток утрачен в 1570-е годы. При ремонте XVI века первоначальные плитки были перевернуты поврежденной лицевой стороной вниз, обнажились не политые белым ангобом задние стороны. Именно так и тогда в интерьере появились «красные» плитки. Дополнительно к плиткам, использованным вторично, были сделаны более толстые плитки серого и чёрного цвета.

Одновременно с ремонтом пола появились, сохранившиеся до настоящего времени, царские врата (см. первую часть). Вероятно, тогда же был утрачен керамический пол на папертях. С. А. Гаврилов предполагает, что обнаруженные при археологических работах серые квадратные плитки с ковчегом могли снять с пола папертей церкви Вознесения.

Все таки, шатровые церкви завораживают своей «устремленностью к небесам». Шатер Вознесенской церкви только подчеркивает кружащую голову высь, этих самых «небес».

33.

В XVII веке поновляют иконы в иконостасе и небольшую фреску на восточном фасаде над «царским местом». По упоминаниям разных лет трудно представить, какая роспись была здесь первоначально. Упоминаются образа Вселенских святых, Московских чудотворцев, Саваофа. Роспись сохранялась нетронутой до 1884 года, когда фрески были уничтожены, а на их месте, на стене, обитой цинковыми листами, появилась масляная живопись.

34.

35.

Интерьер храма отличается цельностью художественного облика и наполнен светом. Освещенность интерьера усиливается за счет особого устройства окон: снаружи, по углам четверика, они расположены на соседних гранях, а внутри два окна сходятся в одно, занимающее весь угол. Умелое расположение окон создает разнообразную игру света — от ослепительно-яркого до сильно затененного. По площади храм невелик — 8,5 × 8,5 м, но при сравнительно небольшом пространстве в нем сохраняется ощущение простора.

36.

Устремляющийся ввысь шатер производит впечатление уходящей в небо лестницы. Внутри церкви преобладает белый цвет. В ходе реставрационных работ установлено, что этот цвет присутствовал в храме изначально.

vladimirdar.livejournal.com

Церковь Вознесения (Коломенское) — это… Что такое Церковь Вознесения (Коломенское)?

Координаты: 55°40′02″ с. ш. 37°40′15″ в. д. / 55.667222° с. ш. 37.670833° в. д. (G) (O) (Я)55.667222, 37.670833

Храм-башня Знак ЮнескоЦерковь Вознесения Господня в Коломенском — православный храм Даниловского благочиния Московской епархии.

Храм расположен в районе Нагатино-Садовники, Южного административного округа города Москвы, в бывшем подмосковном селе Коломенское. Храм является шедевром мировой архитектуры, первым[1] каменным шатровым храмом в России.

История

Возведена в Коломенском в 1528—1532 годах (предположительно итальянским архитектором Петром Францизском Ганнибалом, по русским летописям Петром Фрязином или Петроком Малым)[2] на правом берегу Москвы-реки. Ктитор храма — великий князь Московский Василий III.

Легенда связывает строительство храма с рождением Ивана IV, долгожданного наследника великого князя. Из легенды можно почерпнуть лишь то, что храм каким-то образом был связан с рождением наследника, но возвести сооружение столь сложных конструкций и большого объёма за два года, прошедшие с сентября 1530 г. по август 1532 г. не могли. По мнению С. А. Гаврилова, закладка церкви состоялась на два года раньше рождения и церковь не могла быть заложенной в благодарность Богу за рождение наследника, то есть не могла быть обетной. Храм возведен как моленный, для моления о чадородии великокняжеской четы.[3]

Сразу после окончания двухгодичного срока епитимьи, выпрошенной Василием III для очищения от греха двоеженства, к папе римскому явились послы великого князя. По его просьбе Климент VII отпустил в Москву архитектора Анибале для строительства моленных церквей в соответствии с моленной программой. В Москву архитектор приехал в начале лета 1528 года и через 2-3 недели уже приступил к работе.

Место для церкви Вознесения выбрали на крутом берегу, в основании которого бил ключ, считавшийся чудодейственным. Это соответствовало итальянским трактатам о выборе места, по ним ключ отнесен к особенно целебным, поскольку располагался на «зимнем востоке». Первоначально заложили «Т»-образный фундамент для храма без подклета, но трехпрестольный. Подобная планировка реализована в селах Острове и Беседах.

С западной стороны была заложена звонница, подобная дьяковской. Под разновысотные объёмы были заложены фундаменты разной глубины. По трактатам они должны были составлять одну шестую часть высоты объёмов здания. По глубине заложения фундаментов можно сделать гипотетическую реконструкцию. Высота основного храма определяется в 42,5 метра, высота приделов в 24,6 метров. Высота западного притвора в 14.4 метра.

Вероятно, осенью 1528 года фундамент был завершен. По завершении фундамента отказались от первоначального замысла, так как от родника церковь оказалась бы скрытой крутым берегом, а от церкви родник не виден. Для зрительной связи понадобилось храм поставить на высокий подклет. Это повлекло за собой кардинальную переработку макета. В связи с появлением подклета отказались от боковых приделов и от западного варианта звонницы. Для захода на второй ярус потребовались лестницы. С осени 1528 до весны 1529 года, вероятно, переделывали макет.

В 1529 году по уточненному замыслу делали подклет. В начале лета стали выкладывать звонницу, совмещенную с северным крыльцом, но от второго варианта отказались, как и от первого западного варианта. Возможно, ещё не решена была общая планировка усадьбы. К середине лета 1529 года все общие решения были приняты. Деревянная дьяковская церковь с престолами Зачатия Иоанна Предтечи, Зачатия Анны и Константина и Елены уже стояла почти готовая (была освящена, первой из всех моленных церквей, до конца 1529 года). Только с конца 1529 г., когда появилась первая моленная церковь Зачатия Иоанна Предтечи, в которой стали совершаться моления о чадородии, можно было подумать о появлении наследника. На дьяковскую церковь сориентировали нижний марш южного крыльца церкви Вознесения, отвернув ось крыльца от оси церкви Вознесения на 4 градуса. На этой главной оси и поставили звонницу окончательно.

Вероятно, в 1530 году строили четверик. В следующем году делали кокошники и восьмерик. В завершающий 1532 год сделали шатер. Вероятно, только по окончании шатра поставили столбы 2-го яруса папертей с резными капителями, паперти покрыли тесовыми кровлями, на южном крыльце поставили звонницу, настелили полы по мотиву руста из треугольных керамических плиток в церкви и из квадратных плиток на папертях. Все эти работы были завершены к концу лета 1532 года[4]:62. По летописным источникам освящение церкви произошло 3 сентября 1532 года[5] митрополитом Даниилом в присутствии князя Василия III, княгини Елены и сына Ивана[4]:65.

С начала 1530 года стали готовиться к появлению на свет наследника. В связи с рождением Ивана Грозного в августе 1530 г. было создано «царское место» на белокаменном овальном основании. На место его поставили в 1532 году вместе с настилкой пола на паперти. При установке «царского места» для его резной спинки в уже готовой стене четверика пришлось сделать выемку в полкирпича.

Первоначальное убранство интерьера церкви не сохранилось. О росписи интерьера церкви не известно. Упоминаемое в XVII веке поновление «стенного письма», возможно, относится к росписи восточного фасада церкви возле «царского места». Первоначальный пол церкви из керамических треугольных белых и серых плиток утрачен в 1570-е годы. При ремонте XVIв первоначальные плитки были перевернуты поврежденной лицевой стороной вниз, обнажились неполитые белым ангобом задние стороны. Именно так и тогда в интерьере появились «красные» плитки. Дополнительно к плиткам, использованным вторично, были сделаны более толстые плитки серого и чёрного цвета. Одновременно с ремонтом пола появились, сохранившиеся до настоящего времени, царские врата. Вероятно, тогда же был утрачен керамический пол на папертях. С. А. Гаврилов предполагает, что обнаруженные при археологических работах серые квадратные плитки с ковчегом могли снять с пола папертей церкви Вознесения[6].

В XVII веке поновляют иконы в иконостасе и небольшую фреску на восточном фасаде над «царским местом». По упоминаниям разных лет трудно представить, какая роспись была здесь первоначально. Упоминаются образа Вселенских святых, Московских чудотворцев, Саваофа. Роспись сохранялась нетронутой до 1884 года, когда фрески были уничтожены, а на их месте, на стене, обитой цинковыми листами, появилась масляная живопись.

Следующий большой ремонт, вероятно, проводили одновременно со строительством дворца Екатерины II, перестройкой и надстройкой ансамбля Передних ворот под руководством и по чертежам князя П. В. Макулова в 1766—1767 годах. Во время этого ремонта были сняты ренессансные белокаменные резные капители со столбов второго яруса галерей, были сделаны парапеты с ширинками (до сих пор публикуются реконструкции «первоначального» вида церкви с этими парапетами). Тогда же появился кирпичный пол «в елку» и в основание сени «царского места» были уложены верхом вниз наиболее сохранившиеся резные блоки от капителей. На ренессансных капителях водрузили новый кирпичный парапет с белокаменными гранеными столбиками и плоской крышкой, не заслонявшей оконного проема над «царским местом».

В 1836 году по рисунку архитектора Е. Д. Тюрина над «царским местом» появилась бочка с гипсовым орлом, кованая решетка и гипсовые детали на парапете. Бочка закрыла половину окна, скрыв от нас первоначальный замысел.

В 1866—1867 годах проводился ремонт под руководством архитектора Н. А. Шохина. Тогда впервые в южной грани верхнего восьмерика был сделан пролом и была сделана дверь. Легенда о существовании там в древности помещения не подтвердилась, но продолжает повторяться почти во всех публикациях по церкви Вознесения. При Шохине была разобрана первоначальная белокаменная глава и сделана более плоская из металла по железному каркасу. Первоначальная глава была сделана из трех рядов белокаменных блоков. Она была более выпуклой, но не намного. По обмеру Шохина, глава была выше всего примерно на 30 см. Тогда же лестница-стремянка была снята с основания креста и пропущена через новый пролом внутрь верхнего восьмерика.

При архитекторе Н. Ф. Кольбе в 1873 году были перелицованы новым кирпичом (клейма «ШМ») стены подклета, настелены новые полы на папертях из больших аршинных белокаменных плит. Одновременно были переделаны крыши над папертями. В качестве материала использовали доски и брус взятый от разобранного в 1872 году дворца Александра I. При строительстве дворца Александра I в 1825 году материал использовали от разборки дворца Екатерины II, в который также попали материалы от разборки дворца Алексея Михайловича.

В 1840 году началось строительство каменной Георгиевской церкви, а иконостас от предыдущей деревянной поставили на западной паперти церкви Вознесения. Однако престола на паперти здесь никогда не было.

Архитектура

Вид сверху на церковный компекс

Вид сверху на церковный компексВ храме наряду с шатром были применены пристенные пилоны, что позволило построить огромное здание невиданных пропорций, с «летящей» архитектоникой. Постройка была осуществлена с размахом и значительными материальными затратами. В истории русского зодчества храм остался произведением, с точки зрения его формального совершенства, единственным и неповторимым.

Церковь выполнена из кирпича с многочисленными белокаменными элементами декора в виде центрического храма-башни; её высота составляет 62 метра. План представляет собой равноконечный крест. Внутреннее пространство храма сравнительно невелико — чуть более 100 квадратных метров. Вокруг храма расположена двухъярусная галерея-гульбище с тремя высокими лестницами-всходами. На фасадах углы церкви оформлены вытянутыми плоскими пилястрами с капителями в духе раннего Возрождения. Между ренессансными пилястрами сделаны остроконечные готические вимперги. На основной крестообразный объём церкви поставлен восьмерик, в нижней части оформленный рядами больших килевидных арок в традиционном московском стиле, а выше украшенный сдвоенными ренессансными пилястрами. Храм перекрыт шатром с чётко выделенными рёбрами.

Как показал С. С. Подъяпольский , в здании имели место многочисленные «ренессансные» элементы (ордера, порталы с прямыми архитравными перекрытиями проемов, «ренессансная» прорисовка готических вимпергов и пр.). В отношении готических элементов (общей столпообразности и многих элементов декора, прежде всего самих вимпергов) исследователь полагал, что Петрок Малый применил их как стилизацию под «местную» архитектуру, так как уловил в предшествовавшем ему древнерусском зодчестве дух готики.

На галерее располагается монументальный трон, снаружи приставленный к восточной стене церкви и повернутый спиной к алтарю.

Исследование памятника и реставрация

Первую попытку историко-архитектурной оценки церкви сделал архитектор Н. А. Шохин по завершении ремонтных работ 1866—1867 годов в публикации 1872 г. Он ошибочно отнес второй ярус галерей к поздним перестройкам и эта ошибка держалась целое столетие.

Проводивший в 1914—1916 годах первые реставрационные работы на памятнике, архитектор Б. Н. Засыпкин впервые провёл археологическую разведку территории, выполнил обмеры фрагментов памятника, фотофиксацию деталей и работ, в 1915 году впервые раскрыл ценные архитектурные детали церкви: северный портал и «царское место». Тогда же памятник в целом обмерял архитектор И. В. Рыльский. Во время ремонта церкви в 1914—1916 годах под руководством архитектора Б. Н. Засыпкина был новым, специально изготовленным большемерным кирпичом (с клеймами «1914») перелицован шатер.

О результатах исследования памятника П. Д. Барановским в 1930-е гг. ничего не известно. Возможно, под его руководством были догипсованы спинка «царского места» и правая колонка северного портала. В. Н. Подключников, на основе своих наблюдений, а также данных Б. Н. Засыпкина и И. В. Рыльского, в 1941 г. защитил диссертацию, посвященную монографическому исследованию архитектуры этого храма. Однако не только никто из исследователей не усомнился в правильности выводов Н. А. Шохина о позднем происхождении второго яруса, но добавили ошибку о позднем происхождении и первого яруса папертей (галерей).

Серьёзное изучение памятника стало возможным с началом реставрационных работ, проводившихся в 1970-80 гг. С 1972 г. по 1982 г. их вел Н. Н. Свешников, с ним работали: А. Г. Кудрявцев в 1975-80 гг. и в 1974-82 гг. — С. А. Гаврилов, продолживший исследования в 1983-90 годах. Результаты работы этого коллектива кардинально изменили представление о памятнике, и прежде всего, о его папертях и крыльцах, которые ошибочно принято было относить к поздним перестройкам, искажающим первоначальный облик памятника.

При кратком обследовании крыши папертей в 1979 году обнаружили доски с большими фрагментами обоев и брус с различными врубками от разобранных коломенских дворцов. В 1985 году завершено исследование пола и анализ историко-архивных материалов с графической реконструкцией иконостаса XVI века. С XVIв по 1867 год иконостас располагался от северной двери до южной. Н. Шохин сделал новый иконостас между пилястрами, сократив ширину иконостаса примерно вдвое[7]. Во время исследования 1986—1987 годов на южном крыльце была обнаружена нижняя часть звонницы церкви Вознесения, просуществовавшей до XVIII века.

В комплексе с архитектурным исследованием проводилось археологическое исследование территории памятника под руководством археолога Л. А. Беляева. В 1970-е годы вокруг церкви Вознесения был снят культурный слой высотой до метра. В 1990-м году были вырыты 3 археологических шурфа, в которых обнаружили свыше 400 фрагментов резьбы от капителей столбов и от порталов церкви. Всего в 1986-1997-е годы архитектором С. А. Гавриловым атрибутированы свыше 2,2 тысяч фрагментов резьбы с привязкой их к декору церкви. Им же были атрибутированы находки Б. Н. Засыпкина. В публикациях упоминалась «резьба от более ранней церкви, стоявшей на месте церкви Вознесения». Однако, это утверждение опровергнуто исследованием всех архитектурных деталей, поднятых из культурного слоя и хранящихся в фондах музея-заповедника. Никаких следов от более раннего храма археологическое исследование территории церкви Вознесения не обнаружило.

Современное состояние памятника

Серьёзное опасение вызывает состояние памятника, стоящего на оползневом берегу. В 1970-е годы под видом укрепления берега строили бетонную набережную для повышения уровня воды в целях судоходства, засыпали грунтом древние родники. Берег заболотился, образовались промоины на 2 метра выше родников. Наиболее крупные оползни под церковью Вознесения произошли в 1981 и 1987 годах. Вместо серьёзного изучения оползневого берега и противооползневых мероприятий в конце 1980-х противооползневое наблюдение было ликвидировано. Весь объём церкви Вознесения расколот осевыми трещинами на четыре блока (по наблюдениям архитекторов Б. Н. Засыпкина в 1914—1916 годы и архитектора С. А. Гаврилова в 1970-1990-е годы). Вместо серьёзного изучения состояния памятника решили залицевать трещины кирпичом. По сведениям главного архитектора музейного объединения О. Ягунова в 2003—2007 годах для перелицовки было использовано 40 тысяч штук кирпича. Со слов О.Ягунова, самоцелью восстановление первоначального облика не было, так, например, крыши над галереями сохранили, открытыми делать не стали.[8]. Вся информация о работах на церкви Вознесения за 2001—2007 годы полностью закрыта… Научные исследования церкви генпроектировщиком ЦНРПМ были перепоручены фирме КРЕАЛ. Об исследовательских «достижениях» КРЕАЛ можно посмотреть на их сайте.

Деревянные конструкции крыш над папертями (использованные от разобранных коломенских дворцов) были полностью уничтожены при последней «реставрации» в 2002—2005 годы без необходимого исследования и фотофиксации.

Статус

Здание входит в комплекс музея-заповедника «Коломенское»; Всемирное наследие ЮНЕСКО (с 1994 года).

Был вновь освящён 8 декабря 2000 года; с 1994 года в церковном отношении имеет статус храма Патриаршего подворья. В конце 2007 года была окончена реставрация, и подклетный ярус храма был открыт для посещений.

Разное

В подвале храма 2 марта 1917 года была обретена, согласно донесению митрополита Московского Тихона Святейшему Синоду[9], икона Божией Матери «Державная», с 1990 года находящаяся в соседнем Казанском храме.

Примечания

- ↑ Это классическая точка зрения. В последние десятилетия она была поставлена под сомнение В. В. Кавельмахером и С. В. Заграевским, показавшими, что первым каменным шатровым храмом была Покровская церковь в бывшей Александровской Слободе (в частности, см. Заграевский С. В. Первый каменный шатровый храм и происхождение шатрового зодчества)

- ↑ Petr Hannibal-Петр Ганнибал, Ханнибал, Аннибале. D. Kivimaa. Peter Frjazin or Petr Hannibal?

- ↑ Гаврилов С. А. О начале строительства церкви Вознесения в Коломенском (гипотеза), http://www.rusarch.ru/gavrilov_s2.htm

- ↑ 1 2 ПСРЛ Т.13, 1 половина

- ↑ Часто авторы публикаций ошибочно переводят дату освящения 1533 годом, забывая, что год начинался с 1 сентября и что в сентябре от 7041 надо отнять 5509 лет

- ↑ Работами археологов в 1976—1979 годах руководил Л. А. Беляев. Он керамические плитки с ковчегом относит к доитальянскому строительному периоду, но это явная ошибка.

- ↑ «Первоначальный» иконостас, устроенный в 2001—2007 годах, по ширине равен иконостасу 1867 года http://www.rusarch.ru/gavrilov_s3.htm

- ↑ С. А. Гаврилов считает, что упущена уникальная возможность для исследования памятника. По поводу беспрецедентной помпы в прессе «об уникальных достижениях исследования церкви Вознесения в 2001—2007 годах» при реальном отсутствии результата и реально израсходованной астрономической сумме на исследование, архитектор С. А. Гаврилов считает, что, если своих результатов за 6 лет «исследований» памятника не появилось, так хотя бы воспользовались материалами его исследований в фонде музея «Коломенское», но «исследователи» даже этого не смогли сделать… http://www.patriarchia.ru/db/text/337179.html

- ↑ К вопросу об обретении иконы Божией матери «Державная» Глава из книги Бабкина М. А. Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. М., 2006. // Тексты подлинных документов.

Литература

Ссылки

dic.academic.ru

Церковь Вознесения Господня в Коломенском в Москве

Церковь Вознесения Господня в Коломенском — православный храм, расположенный в Коломенском, которое ранее являлось селом и резиденцией русских князей, а сегодня входит в городскую черту Москвы.

Храм Вознесения в Коломенском — шедевр русской и мировой архитектуры, возможно, первая шатровая церковь в России.

История

Согласно легенде, эту церковь решил построить великий князь Московский Василий III, который долго не имел сына, которому можно было бы передать престол. Уже в зрелом возрасте Василий III стал отцом будущего русского царя Ивана IV Грозного. В честь крещения долгожданного наследника великий князь распорядился построить церковь в селе Коломенском под Москвой.

Вознесенскую церковь также относят к мемориальным храмам — сооруженным в честь какого-то события. Традиция мемориальных церквей на Руси появилась в XVI веке.

Особенности архитектуры

В первой половине XVI века русские правители приглашали итальянских архитекторов для сооружения оригинальных церквей и соборов, таких как например, Успенский собор Московского кремля, семейную усыпальницу Рюриковичей Архангельский собор и стены Московского кремля.

Архитектором церкви Вознесения в Коломенском стал Петр Францизск Анибале, зодчий из Италии, прославившийся на Руси как Петрок Малый или Петр Фрязин. Собор Вознесения в Коломенском был построен в 1528—1532 годах.

Необычная церковь поражает не только современных посетителей музея-заповедника, она была необычной и для людей, живших в XVI веке. На высоком берегу Москвы-реки вырастает 62-метровый белокаменный столп на мощном основании из галерей. Основное настроение церкви задают тройные кокошники, напоминающие языки пламени, и шатер, верх которого увенчан золотым крестом. Стройный, устремленный в небо силуэт Вознесенской церкви в Коломенском отсылает воображение и к образам оборонительных башен.

Своим обликом храм говорит о библейском событии — Вознесении Иисуса Христа к Богу-отцу.

Композиция храма Вознесения такова: на четверике, нижнем основании, возведен восьмерик, восьмигранный столб, увенчанный шатром. Шатер в данном случае — это пирамида из нескольких граней, внешне напоминающая тканевые походные шатры.

Основным материалом здания служит кирпич, присутствуют белокаменные элементы. Благодаря оригинальному внешнему виду устремленные ввысь шатровые церкви также называют «русской готикой», хотя в облике церкви Вознесения присутствуют и более поздние элементы. Ранее ни один каменный храм на Руси не был украшен шатром, использовались только своды и купола.

Распространено мнение, что храм Вознесения в Коломенском является первым русским храмом в шатровом стиле. Историками доказано, что первая шатровая церковь в России была построена из дерева около Кремля в честь рождения Ивана Грозного, но не сохранилась до наших дней.

Интерьер храма Вознесения Господня не сохранился в первозданном виде. Внутреннее пространство сравнительно не большое, т. к. церковь использовалась только княжеской семьей во время пребывания в своей резиденции в Коломенском. В Вознесенском храме очень светло благодаря умелому и пропорциональному сочетанию архитектурных приемов и материалов. Современный иконостас реконструирован по образцу иконостасов XVI века и более позднего периода.

Современное состояние

За долгий период своего существования церковь практически не перестраивалась, из-за чего храм Вознесения Господня в Коломенском был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе комплекса зданий музея-заповедника «Коломенское». Современный вид храма не полностью соответствует первоначальному облику.

Первое освящение храма Вознесения Господня состоялось в Коломенском в 1532 году, повторное — в 2000 году.

В начале XXI века было проведено значительное восстановление храма, но полностью уничтожены деревянные конструкции перекрытий над галереями, недостаточно тщательно изучены и заделаны трещины в стенах. Нынешнее состояние церкви вызывает опасения из-за ее расположения на берегу, склонном к оползням.

Богослужения в храме

Богослужения проводятся не в храме Вознесения Господня в Коломенском, а в приписном храме Георгия Победоносца по воскресеньям и некоторым праздникам.

Экспозиция храма

После завершения реставрации в подклете храма Вознесения Господня в Коломенском действует постоянная выставка «Тайны церкви Вознесения». Сам подклет также вызывает интерес, некоторые его детали не вполне ясны исследователям. Именно в Коломенском, в подклете церкви Вознесения, пытались искать загадочно исчезнувшую библиотеку Ивана Грозного. Также В 1917 в подвале храма Вознесения Господня чудесным образом была обнаружена древняя чудотворная икона Богоматери «Державная», которая сегодня хранится в церкви иконы Казанской Божьей Матери.

В экспозиции, находящейся здесь же, в подклетных помещениях, представлены редкие материалы из фондов музея-заповедника «Коломенское». Кроме фотографий, фиксирующих состояние Вознесенской церкви в разные периоды, выставлены фрагменты летописей, список с «Державной» иконы Божьей Матери, обмерные чертежи и проекты архитекторов прошлых веков. Посетители могут посмотреть фильм о церкви Вознесения в Коломенском.

В ХХ веке в Коломенском были проведены археологические раскопки, выявившие большое количество резных белокаменных декоративных деталей Вознесенской церкви и других артефактов, свидетельствующих о жизни русских людей в древности.

Как добраться

Для начала вам необходимо доехать до усадьбы Коломенское, ее официальный адрес — проспект Андропова, 39.

На метро следуйте до станции «Коломенская» по Замоскворецкой (зеленой) линии, затем идите пешком около 15–20 минут вдоль жилых домов до входа в музей-заповедник. Далее пользуйтесь указателями заповедника, направляясь к берегу Москвы-реки, на котором вы увидите церковь Вознесения. Рядом с храмом расположены Георгиевская церковь с колокольней и Водовзводная башня.

В музей-заповедник можно зайти также с другой стороны, где расположен дворец Алексея Михайловича. Направляйтесь до станции метро «Каширская» по зеленой Замоскворецкой линии или бирюзовой Каховской. От метро нужно пройти около 300 метров до входа в музей, а далее следуйте указателям до храма Вознесения.

Используйте наземный транспорт, чтобы доехать до остановки Коломенская около метро.

На автомобиле удобно добираться до проспекта Андропова, около усадьбы Коломенское есть большое количество парковочных мест. Будьте внимательны, на этой дороге часто бывают пробки.

Для комфортных поездок по Москве пользуйтесь услугами такси Uber, Яндекс такси, Gett Taxi, Максим и другими.

Церковь Вознесения Господня в Коломенском

Панорама храма Вознесения в Коломенском

www.tourister.ru

Церковь Вознесения в Коломенском — Архитектурные фотозаметки — LiveJournal

В один из жарких дней первой половины июня была совершена вылазка в музей-усадбу Коломенское для знакомства с непревзойденным памятником культового зодчества первой половины XVI века.

История великолепного памятника архитектуры мирового уровня достаточно известна, отмечу лишь, что официальный титул «первого каменного шатрового храма» поставлен под сомнение заслуженными историками древнерусской архитектуры В.В. Кавельмахером и его сыном С.В. Заграевским.

Храм был построен в летней резиденции московских князей итальянским архитектором Петроком Малым по заказу Василия III, как домовая церковь. Согласно летописи, освящение церкви произошло 3 сентября 1532 года митрополитом Даниилом в присутствии заказчика с супругой и двухгодовалым сыном Иваном.

Как и подобает шедевру, храм неоднократно исследовался и описывался с научной литературе, я же предлагаю ознакомиться с его столетней давности описанием, приведенным И.Э. Грабарем в «Истории русского искусства», который видел прообразом замечательного памятника архитектуры шатровые деревянные храмы, что, в принципе, подтверждалось и летописцем: «Князь великий Василей постави церковь камену Взнесение господа нашего Исуса Христа вверх на деревяное дело», а, заодно, сравнить нынешние виды храма с фотографиями конца XIX — начала XX века.

И так, вот, что пишет Игорь Эммануилович: Небольшая размером внутри, церковь, благодаря своей высоте и широко раскинувшимся галереям подклета, производит впечатление грандиозности и важности. Затея воспроизведения деревянного храма удалась превосходно.

С внешней стороны структура Коломенского храма ясно обнаруживает свой прообраз, создавшийся в дереве. Главный четверик, перекрытый крутой четырехскатной кровлей, служит подножием восьмерику, покоящемуся на двух рядах кокошников; к основному четверику, по сторонам, примыкают выступы, соответствующие в дереве прирубам, покрытым «бочкой». Удержана даже прямоугольная форма алтаря, столь присущая деревянному крещатому храму.

Смелая мысль – поставить на крещатый низ обширный восьмерик – могла возникнуть лишь при взгляде на тождественный строительный прием, исполненный из дерева, где он так прост и легок в сочетании восьмигранных и квадратных срубов с прирубами, дающие крестообразность плану. Исполнить такую задачу в кирпиче и камне трудно, и нужно удивляться, как решительно и смело зодчий Коломенского храма справился с ней, не потеряв общей структуры и пропорций, свойственных деревянному храму.

При сумеречном вечернем освещении, когда теряется различие в цветах окраски, сильнее выступает сходство Коломенского храма с северными деревянными шатровыми церквами – потомками его прообраза. Круговая открытая галерея подклета с тремя широко раскинувшимися лестницами немало добавляет в указанном сходстве.

Коломенский храм кажется как бы прямым сколком с одной из многочисленных деревянных церквей русского севера. Особенно бросается это в глаза при сравнении его с церковью в Варзуге. Удерживая в себе всю декоративность верха деревянной церкви, он сохраняет вместе с тем и старозаветный световой купол, сопровождая и то и другое строго продуманными конструкциями.

Необычайное торжество освящения храма «всем собором» достаточно указывает на прием, оказанный новаторской затее великого князя. «Бет та же церковь вельми чудна высотою и красотою и светлостию», отмечает летописец, говоря, что таковой не было ещё на Руси. Поощрение и благосклонность, оказанные новому приему каменного церковного строительства, окрыляют стремления художников новаторов на пути воспроизведения народных исконных форм.

Ознакомившись с наружным убранством, заглянем внутрь верхнего храма (справа дореставрационное фото)…

…где кроме иконостаса 2007 года изготовления…

…одни лишь белые стены и аналогичного цвета уходящий более, чем на 40 метров ввысь шатер.

Спустимся в подклет, где устроен музей, рассказывающий об истории храма.

В первом зале представлены архивные фотогрфии реставрации начала XX века…

…а во втором — фрагменты первоначального второго яруса галерей, обраруженные в ходе археологических раскопок вокруг храма.

Осмотрев оба помещения пройдемся по опоясывающим храм галереям, где внимание привлекают северный и южный порталы…

…и, конечно, расположенный с востока белокаменный трон, являющийся по одной из версий символом второго пришествия Христа и Страшного суда — Этимасией (Престолом уготованным).

Ну и напоследок запечатление расположенных возле Вознесенской церкви Водовзводной башни (70-е годы XVII века), Георгиевского храма-звонницы (XVI век) и трапезной (1843 год).

P.S. При написании поста использовались:

1. Статья С.В. Заграевского «Первый каменный шатровый храм и происхождение шатрового зодчества»;

2. Посвященный архитектуре второй том «Истории русского искусства»;

3. Архивные фотографии И.Ф. Барщевского и С.А. Детинова.

pavleg.livejournal.com

Церковь Вознесения Господня, Коломенское, Москва: spratto — LiveJournal

«Ничто меня так не поразило, как памятник древнерусского зодчества в селе Коломенском. Многое я видел, многим я любовался, многое поражало меня, но время, древнее время в России, которое оставило свой памятник в этом селе, было для меня чудом из чудес. Я видел Страсбургский собор, который строился веками, я стоял вблизи Миланского собора, но, кроме налепленных украшений, я ничего не нашел. А тут передо мной предстала красота целого. Во мне все дрогнуло. Это была таинственная тишина. Гармония красоты законченных форм. Я видел какой-то новый вид архитектуры. Я видел стремление ввысь, и долго я стоял, ошеломленный».

Словно сторожевая башня, высоко возносится над рекой Москвой белокаменный столп церкви Вознесения Господня в Коломенском, построенной в подмосковной царской усадьбе. Этот храм — один из шедевров зодчества мирового значения — с 1994 года включен в список объектов Всемирного исторического и культурного наследия ЮНЕСКО.

Подмосковное село Коломенское, находившееся на южных подступах к столице, имеет длительную историю. По преданию оно было основано в середине XIII века жителями Коломны, которые были вынуждены бежать из родного города во время нашествия Батыя. В XIV-XV столетиях селом владели представители московской ветви династии Рюриковичей, потомки князя Ивана Калиты — Владимир Храбрый и Василий I. В дальнейшем Коломенское стало великокняжеской, а затем и царской загородной резиденцией — здесь строились жилые и хозяйственные сооружения, крепостная ограда, церкви. Особенно красиво выглядело Коломенское при царе Алексее Михайловиче. Тогда по соседству с каменными храмами на высоком берегу Москвы реки находился великолепный царский дворец, состоявший из множества нарядных теремов и палат разнообразной формы, связанных в единое целое причудливыми галереями, лестницами и переходами. Однако к моменту воцарения Алексея Михайловича церковь Вознесения стояла в Коломенском уже более века. Ее воздвигли в 1530—1532 годах при великом князе Василии III.

Причина возведения Вознесенской церкви до настоящего времени остается спорным вопросом. Самая популярная версия гласит, что храм был воздвигнут по случаю рождения в великокняжеской семье долгожданного наследника — будущего царя Ивана Грозного. Принимая во внимание тот факт, что о начале строительства церкви Вознесения в Коломенском никаких документальных сведений не обнаружено, историки обращаются к краткому сообщению в летописи, которое гласит: «Того же лета (7040 — 1532 г.) свершена бысть в Коломенском церковь камена Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Так же в ней сообщается об освящении церкви 3 сентября 7041 и о трехдневном пиршестве по этому случаю великого князя с детьми, митрополита Даниила и многочисленных гостей. Почти все публикации за период изучения памятника не ставят под сомнение легендарный повод строительства церкви, хотя от рождения Ивана до завершения строительства прошло всего два года. Время закладки остается неизвестным.

Непосредственно на выбор места закладки церкви повлияло наличие родника, бьющего из основания берега под церковью, прямо на продолжении продольной оси храма. Случайное совпадение здесь полностью исключено — на ключи всегда смотрели как на «чудо», им поклонялись с древнейших дохристианских времен. Старинная легенда гласит, что будто бы по дну оврага в Коломенском Георгий Победоносец гнался на коне за змием. Копыта коня ударяли о землю и под ними чудесно открывались родники с чистой водой, исцеляющей и глазные, и почечные болезни, и особенно бесплодие у женщин. И с тех пор женщины молились в Коломенском о даровании потомства.