Прямокрылые

☰

Отряд Прямокрылые принадлежит насекомым и насчитывает около 25 тыс. видов. Наиболее известными представителями являются саранча, кузнечики, кобылки, медведки, сверчки.

Прямокрылые относятся к насекомым с неполным превращением, когда из яйца выходит личинка похожая на взрослых, но с недоразвитыми некоторыми органами. По мере роста личинка линяет и становится все больше похожей на имаго (взрослое насекомое), при этом стадии куколки, когда происходит метаморфоз нет.

Тело обычно удлиненное, на голове находятся большие сложные глаза, у ряда видов есть дополнительные простые глазки. Первый сегмент груди большой. На передних ногах обычно есть орган слуха.

Передние пары крыльев прямокрылых более жесткие и узкие (надкрылья), задние — перепончатые и широкие. Надкрылья закрывают крылья.

Ротовой аппарат грызущего типа. Большинство прямокрылых питаются растениями, однако немало хищников (некоторые кузнечики) и всеядных представителей (сверчки, медведки).

У многих видов задние конечности являются прыгательными (отсюда второе название прямокрылых — прыгающие). За счет увеличенных бедер и голеней они длиннее и массивней двух передних пар. Совершая прыжок, насекомые помогают себе крыльями и преодолевают расстояние до 10 метров. Летать на длительные расстояния могут ряд видов саранчи и медведки. У медведок задние конечности обычные (ходильного типа, но удлиненные), а вот передние видоизменены в конечности копательного типа.

Многие прямокрылые издают звуки (стрекочут). Стрекот происходит от трения частей тела друг о друга. Кузнечики, сверчки и медведки стрекочут крыльями, саранчи и кобылки трут бедро задней ноги о край крыла. Звуки используются для привлечения партнеров.

По отношению к человеку прямокрылые скорее вредны, чем полезны. Они часто объедают сельскохозяйственные растения. Так полчища саранчи могут уничтожать целые поля, медведки объедают корни растений. Хотя в то же время последние способствуют аэрации почвы (так как роют в ней ходы).

Хотя в то же время последние способствуют аэрации почвы (так как роют в ней ходы).

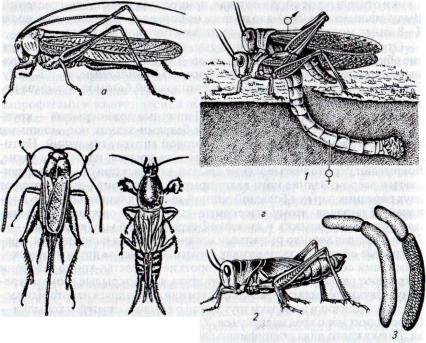

По внешнему виду саранча отличается от кузнечиков более короткими усиками и крупным размером тела. Саранча перелетная наносит большой вред сельскому хозяйству. Она размножается на юге в поймах рек. Самки саранчи откладывают во влажную почву склеенные друг с другом яйца (кубышки). У вылупившихся личинок крылья недоразвиты, поэтому при миграции они формируют пешие стаи, в то время как взрослая саранча летает. Одной из мер борьбы с саранчой является уничтожение очагов их размножения.

Кобылки отличаются от саранчи более мелким размером. Их задние крылья обычно ярко окрашены. Кобылки при сильном размножении также способны нанести вред сельскому хозяйству.

Кобылка голубокрылая в полетеУ кузнечиков усы длиннее тела. Многие поедают вредных для человека насекомых.

Медведки живут в почве, роя там норки. Из передние ноги видоизменены в мощные, укороченные и широкие копательные конечности. Вторая пара ног также короткая, а третья — более длинная.

У сверчков тело укорочено и утолщено, вторая пара крыльев длиннее первой. Бывают виды с редуцированными крыльями. На конце брюшка есть нитевидные придатки. Самцы стрекочут с помощью надкрыльев. Сверчки предпочитают более влажные места обитания, чем кузнечики и саранча. Обитают у поверхности почвы под камнями, могут рыть норки.

Прямокрылые | Описания и фото животных

У насекомых из отряда прямокрылых обычно удлиненное тело (хотя оно может быть и самой разнообразной формы), крупная голова и ротовой аппарат грызущего типа с мощными челюстями. На голове у них находятся длинные антенны, пара фасеточных глаз и три простых глазка. Для представителей отряда характерно также наличие двух пар прикрепленных к груди крыльев, причем передние, длинные и узкие, часто преобразованы в надкрылья, а задние широкие и перепончатые, имеют яркую окраску и веерообразно складываются под плотными надкрыльями.

По разнообразию жизненных форм и числу видов (их более 20000) прямокрылые соперничают с наиболее совершенными насекомыми, но при этом сохраняют план строения примитивных форм и неполное превращение. Длина тела взрослых прямокрылых составляет от 2 до 150 мм, среди них встречаются очень мелкие и лишенные крыльев виды, слепые обитатели пещер и почвенных пор, немногие пресноводные виды, но нет ни одного паразита или переносчика болезней. Все прямокрылые живут свободно и в основном открыто.

общая характеристика, представители, тип развития

Типы развития и многообразие насекомых (ответы)

Задание 1. Заполните таблицу.

Особенности внешнего строения насекомых в зависимости от их типа развития.

Тип развитияГруппаТип ротового аппаратаЧисло и строение крыльевПредставители

| С неполным превращением | Прямокрылые Равнокрылые Клопы | грызущий сосущий сосущий | 2 пары крыльев-плотные складываются домиком передние крылья-плотные, задние-мягкие | саранча тля постельный клоп |

| С полным превращением | Чешуекрылые Перепончатокрылые Двукрылые Жестокрылые | сосущий сосущий сосущий грызущий | хитиновые чешуйки 2 пары перепончатых крыльев 1 пара крыльев жесткие плотные надкрылья | тутовый шелкопряд шмель комар усач |

Представители групп насекомых: медведка обыкновенная — прямокрылые, яблоневая тля — равнокрылые, постельный клоп — клопы, жук-олень — жесткокрылые, бабочка-крапивница — чешуекрылые, лесная оса, комар-пискун — перепончатокрылые.

Задание 2. Выпишите номера названий насекомых в соответствии с их типом развития.

Названия насекомых:

1. Жук-плавунец

2. Медоносная пчела

3. Комар-пискун

4. Стрекоза-коромысло

5. Бабочка-крапивница

6. Зеленый кузнечик

7. Саранча

Развитие с неполным превращением: 4, 6, 7

Развитие с полным превращением

Задание 3. Выпишите номера правильных утверждений.

Утверждения:

1. У гусениц бабочки-капустницы и взрослых бабочек разные типы ротовых аппаратов.

2. Личинки бабочки-капустницы окукливаются под землей.

3. Куколки насекомых активно питаются и превращаются во взрослых особей.

4. Развитие с полным превращением проходит в такой последовательности: яйцо — личинка — взрослое насекомое.

5. При развитии с неполным превращением отсутствует стадия личинки.

6. Для кузнечиков и саранчи характерно развитие с неполным превращением.

7. Мухи, бабочки, комары и стрекозы развиваются с полным превращением.

8. Личинки саранчи похожи на взрослую саранчу.

Правильные утверждения: 2, 3, 4, 8

Задание 4. Насекомые размножаются фантастически быстро: через пять месяцев потомство одной комнатной мухи могло бы достичь 7,6 млрд особей. Но этого не происходит. Объясните почему.

Многие мухи погибают не достигнув половой зрелости (их съедают или убивают), а значит не могут оставить потомства, но и личинками мух тоже питаются, поэтому мухи не достигают такого большого количества особей.

Задание 5. Заполните схему.

Тип членистоногие:

Класс Насекомые:

1. Группа Прямокрылые. Признаки: 2 пары крыльев; ноги — прыгательные, ротово аппарат — грызущий.

2. Группа Равнокрылые. Признаки: ротовой аппарат — колюще-сосущего типа, крылья складываются домиком.

3. Группа Клопы, или Полужесткокрылые. Признаки: спереди крылья жесткие, а сзади мягкие, ротовой аппарат — колюще-сосущий.

4. Группа Бабочки, или Чешуекрылые. Признаки: на крыльях мягкие хитиновые чешуйки, ротовой аппарат — сосущий.

5. Группа Жуки, или Жесткокрылые. Признаки: жесткие надкрылья, ротовой аппарат грызущий.

6. Группа Двукрылые насекомые. Признаки: одна пара крыльев, ротовой аппарат режуще-сосущий и лижущий.

7. Группа Перепончатокрылые. Признаки: две пары перепончатых крыльев.

Кузнечик обыкновенный

Кузнечик зелёный или кузнечик обыкновенный (лат. Tettigonia viridissima) — вид насекомых из семейства Настоящие кузнечики отряда прямокрылых.

Tettigonia viridissima) — вид насекомых из семейства Настоящие кузнечики отряда прямокрылых.

Взрослые особи достигают длины 28—36 мм.

Описание

Как и у всех настоящих кузнечиков, яйцекладсамки сжат с боков, серповидный, саблевидный или мечевидный. Голова спереди обычно с хорошо обособленной, сжатой с боков вершиной темени. Усики щетинковидные, длиннее тела.

Внешнее строение

Переднеспинка с плоским или выпуклым верхом — диском и плоскими опущенными вниз боковыми лопастями; диск нередко со серединным килем.

Надкрыльясамца с органом стрекотания, который находится в их основании и состоит из зеркальца (прозрачной резонирующей мембраны, более развитом на правом из надкрылий) и стридуляционной части (видоизменённой передней анальной жилки, которая на левом из надкрылий снизу зазубрена).

Левое надкрылье всегда лежит поверх правого. Орган слуха расположен на голенях передних ног.

Формула лапок 4-4-4.

Питание

Питаются они, как правило, другими насекомыми, в частности небольшими бабочками, иногда могут прибегать к каннибализму.

При отсутствии насекомых кузнечик переходит на растительную пищу, поглощая в больших количествах листья, почки и цветы деревьев и кустарников, злаковые, стебли и листья дикорастущей травы.

Иногда вредит сельскохозяйственным культурам и древесным породам.

Места обитания

Лесистая местность прибрежной полосы, травянистые заросли по краям лесистой местности, влажные и полувлажные пастбища, луговые покосы, влажные луга, травянистые болота, края полей злаковых культур.

Кузнечик зелёный (Tettigonia viridissima)CC© wikiredia.ru

Отряд прямокрылые: виды и описание

Прямокрылые – древнейший отряд насекомых, представители которого известны с пермского периода. Такое название эти беспозвоночные животных получили потому, что их передние крылья длинные и прямые. К данной группе относятся насекомые с неполным метаморфозом, например, саранча, кузнечики, сверчки.

Отряд делится на два крупных подотряда: короткоусых (кобылки, саранча) и длинноусых (сверчки, кузнечики). Эти насекомые распространены очень широко.

Наибольшим разнообразием эта группа отличается в тропическом и субтропическом поясе. В странах СНГ встречается более 700 видов. В основном, прямокрылые обитают на открытых ландшафтах (в степях, на лугах, в пустынях, на полях).

Это роющие или прыгающие насекомые, питающиеся преимущественно растительной или смешанной пищей, иногда встречаются хищники, питающиеся животной пищей (виды кузнечиков).

РазмножениеЦикл развития протекает с неполным превращением. В данном случае из яиц, которые самка откладывает в почву или мягкие части растений, выходят личинки, лишенные крыльев, напоминающие взрослых насекомых, только меньших размеров.

После ряда линек они трансформируются в имаго. В умеренных широтах развивается одно поколение в год, в областях с тропическим климатом – до четырех поколений.

СтроениеДлина тела имаго составляет от 2 до 150 мм. Тело имеет удлиненную форму. На голове находится пара фасеточных глаз и три простых глазка. Ротовые органы грызущего типа с мощными челюстями. Усики могут быть длиннее или короче тела, соответственно, у представителей подотрядов длинноусых и короткоусых.

Характерно наличие двух пар крыльев, которые прикреплены к груди, причем передние длинные и узкие, часто преобразованы в надкрылья, а задние широкие и перепончатые, веерообразно складываются под плотными надкрыльями.

Задние крылья обычно яркого насыщенного цвета. У редких форм крылья недоразвиты или вовсе отсутствуют.

На груди расположены три пары ног: две передние ходильные, а задняя прыгательная с толстыми бедрами и удлиненными голенями. У некоторых видов, обитающих в почве, передняя пара — копательные ноги (медведка).

Характерной особенностью всех прямокрылых является способность издавать и воспринимать звуковые волны, благодаря наличию органов стрекотания и слуха.

Орган слуха расположен на первом сегменте десятичленикового брюшка.

Аппарат для воспроизведения звука находится на надкрыльях и бедрах задних ног. У большинства видов эти органы имеются только у самцов, реже у самок. Стрекотание является своеобразным призывом самок самцами в период полового размножения. На конце брюшка у самок находится яйцеклад, у самцов – пара церков.

Характеристика отряда прямокрылых

Многие прямокрылые являются опасными вредителями сельскохозяйственных культур, например, марокканская, пустынная и перелетная саранча.

Стаи саранчи развивают огромную скорость и способны преодолевать за сутки расстояние до 100 км. Огромный вред наносят культурным растениям и одиночные виды, такие как сибирская кобылка и итальянский прус.

Отряд Прямокрылые принадлежит насекомым и насчитывает около 25 тыс. видов. Наиболее известными представителями являются саранча, кузнечики, кобылки, медведки, сверчки.

Прямокрылые относятся к насекомым с неполным превращением, когда из яйца выходит личинка похожая на взрослых, но с недоразвитыми некоторыми органами. По мере роста личинка линяет и становится все больше похожей на имаго (взрослое насекомое), при этом стадии куколки, когда происходит метаморфоз нет.

Тело обычно удлиненное, на голове находятся большие сложные глаза, у ряда видов есть дополнительные простые глазки.

Первый сегмент груди большой. На передних ногах обычно есть орган слуха.

Передние пары крыльев прямокрылых более жесткие и узкие (надкрылья), задние — перепончатые и широкие. Надкрылья закрывают крылья.

Ротовой аппарат грызущего типа. Большинство прямокрылых питаются растениями, однако немало хищников (некоторые кузнечики) и всеядных представителей (сверчки, медведки).

У многих видов задние конечности являются прыгательными (отсюда второе название прямокрылых — прыгающие).

За счет увеличенных бедер и голеней они длиннее и массивней двух передних пар. Совершая прыжок, насекомые помогают себе крыльями и преодолевают расстояние до 10 метров. Летать на длительные расстояния могут ряд видов саранчи и медведки. У медведок задние конечности обычные (ходильного типа, но удлиненные), а вот передние видоизменены в конечности копательного типа.

Совершая прыжок, насекомые помогают себе крыльями и преодолевают расстояние до 10 метров. Летать на длительные расстояния могут ряд видов саранчи и медведки. У медведок задние конечности обычные (ходильного типа, но удлиненные), а вот передние видоизменены в конечности копательного типа.

Многие прямокрылые издают звуки (стрекочут). Стрекот происходит от трения частей тела друг о друга. Кузнечики, сверчки и медведки стрекочут крыльями, саранчи и кобылки трут бедро задней ноги о край крыла.

Звуки используются для привлечения партнеров.

По отношению к человеку прямокрылые скорее вредны, чем полезны. Они часто объедают сельскохозяйственные растения. Так полчища саранчи могут уничтожать целые поля, медведки объедают корни растений.

Хотя в то же время последние способствуют аэрации почвы (так как роют в ней ходы).

По внешнему виду саранча отличается от кузнечиков более короткими усиками и крупным размером тела. Саранча перелетная наносит большой вред сельскому хозяйству. Она размножается на юге в поймах рек. Самки саранчи откладывают во влажную почву склеенные друг с другом яйца (кубышки).

У вылупившихся личинок крылья недоразвиты, поэтому при миграции они формируют пешие стаи, в то время как взрослая саранча летает. Одной из мер борьбы с саранчой является уничтожение очагов их размножения.

Кобылки отличаются от саранчи более мелким размером.

Их задние крылья обычно ярко окрашены. Кобылки при сильном размножении также способны нанести вред сельскому хозяйству.

У кузнечиков усы длиннее тела. Многие поедают вредных для человека насекомых.

Медведки живут в почве, роя там норки.

Из передние ноги видоизменены в мощные, укороченные и широкие копательные конечности. Вторая пара ног также короткая, а третья — более длинная.

У сверчков тело укорочено и утолщено, вторая пара крыльев длиннее первой. Бывают виды с редуцированными крыльями. На конце брюшка есть нитевидные придатки. Самцы стрекочут с помощью надкрыльев.

Самцы стрекочут с помощью надкрыльев.

Сверчки предпочитают более влажные места обитания, чем кузнечики и саранча. Обитают у поверхности почвы под камнями, могут рыть норки.

Имеют две пары крыльев. Первая пара крыльев кожистые, с прямым жилкованием, образуют надкрылья. Вторая пара перепончатые, складываются веером, в покое прикрыты надкрыльями. Ротовой аппарат грызущего типа. У большей части видов третья пара конечностей прыгательная. На конце тела имеются обычно нечленистые церки. Самки – с яйцекладом, иногда длинным. Развитие с неполным превращением.

Этот отряд делят на два подотряда: длинноусых и короткоусых.

Длинноусые: Представители подотряда отличаются длинными щетинковидными антеннами, превышающими длину тела насекомого.

Орган слуха (если он есть) расположен на голенях первой пары ног. Яйцеклад обычно длинный, различается по внешнему виду у сверчковых и кузнечиковых.

Короткоусые: Для представителей подотряда характерны короткие усики, обычно не превышающие по длине половинутела (откуда русское название) и яйцеклад из 2 пар коротких подвижных копательных или режущих створок.В отличие от представителей подотряда длинноусых, никогда не имеют ни органов слуха на голеняхпередних ног, ни первичного стрекотательного аппарата, расположенного на надкрыльях; если же органыслуха и звукоизлучения имеются, то они расположены иначе и не гомологичны таковым длинноусых.

Издругих особенностей морфологии можно упомянуть нередкое присутствие присосок (аролиев) междукоготками ног.

Этот отряд подразделяется на семейства Кузнечики (Tettigonidae), Саранчовые (Acrididae), Медведки (Gryllotalpidae), Сверчки (Gryllidae). Большой вред сельскому хозяйству приносят некоторые виды саранчи, уничтожая посевы на сотнях гектаров.

Медведки – роющие прямокрылые, передняя пара конечностей копательные.

Питаются корнями и корнеплодами растений. Нередко наносят ощутимый вред овощным культурам. Часто встречаемый вид – медведка обыкновенная (Gryllotalpa gryllotalpa).

Саранчовые имеют короткие усики, короткий крючкообразный яйцеклад. Органы слуха – тимпанальные органы – располагаются на первом сегменте брюшка. Звуки издают самцы трением задних ног о надкрылья. Яйца откладываются в почву в вырытую яйцекладом ямку.

Яйцекладка называется кубышкой. Стенка кубышки образуется из частиц почвы, склеенных выделениями придаточных желез самки.

У саранчовых имеются одиночная и стадная фазы существования. Во время стадной фазы саранчовые образуют плотные скопления (стаи) и совершают длительные перелеты. К наиболее злостным вредителям сельского хозяйства относятся перелетная, или азиатская саранча (Locusta migratoria), пустынная саранча (Schistocerca gregaria), итальянский прус (Calliptamus italicus).

Отряд прямокрылые

Известны с каменноугольного периода, они обитали на Земле 300—350 миллионов лет назад. Для прямокрылых характерны большие, приспособленные для прыжков задние ноги и мощная мускулатура под хитиновыми покровами этих ног (вспомните кузнечика). С уже увеличенными задними ногами они рождаются из яиц.

Еще в начале 20 века в отряде прямокрылых кроме разного рода кузнечиков, кобылок, саранчи, медведок числились также уховертки, тараканы и богомолы.

Прямокрылые — одна из наиболее известных групп насекомых не только потому, что все знают крупных кузнечиков и сверчков, но и потому, что среди них очень много опасных вредителей сельского хозяйства. Издавна и до сих пор полчища саранчи уничтожают огромные площади посевов, оставляя за собой голую землю. Огородникам хорошо знакома медведка.

Большинство прямокрылых — крупные насекомые, обычно с хорошо развитыми крыльями, сильными задними ногами и крупной головой с грызущими челюстями.

Многие прямокрылые питаются растительной пищей (большинство саранчовых), часть видов всеядна (кузнечики, сверчки и медведки), среди кузнечиков встречаются и хищники. Усики могут быть длинными (длиннее тела) и более короткими (короче половины тела).

По этому признаку прямокрылых разделяют на 2 подотряда — длинноусых (Dolichocera) и короткоусых (Brachycera).

Прямокрылые — насекомые с неполным превращением.

Из яиц у них выходят личинки, которые имеют такой же вид, как и взрослые насекомые, только очень маленькие. Кроме того, у личинок не развиты крылья. В остальном они точная копия своих родителей и питаются так же, как и взрослые насекомые.

Кузнечик из отряда прямокрылых. Фото: Anderson Mancini

Прямокрылые широко распространены по всему земному шару — от тропиков до Заполярья и отличаются большим разнообразием морфологических структур и физиологических приспособлений к весьма разнообразным условиям среды.

Однако не только этим привлекают к себе внимание прямокрылые насекомые. С давних времен человек узнал среди них многих врагов, беспощадно уничтожающих плоды его труда. Слово «саранча» до сих пор вызывает представление о большой надвигающейся опасности.

К прямокрылым относят насекомых с удлиненным телом, грызущими ротовыми органами и характерным строением груди, летательного аппарата и задних конечностей. Голова у них с крупными, обычно овальными, сложными глазами и большей частью 3 глазками; находящиеся на ней усики могут быть длинными, превышающими длину тела (кузнечиковые, сверчковые), или короткими — короче половины тела (триперстовые, саранчовые).

На этом различии в строении усиков основано деление прямокрылых на два подотряда — длинноусых и короткоусых. Специфично строение груди прямокрылого: в ней сильно развита и подвижна переднегрудь, причем боковые части переднеспинки свешиваются вниз, образуя широкие лопасти, прикрывающие переднегрудь с боков. Остальные два отдела груди плотно слиты друг с другом. Крылья по большей части развиты нормально, хотя есть формы с укороченными крыльями и даже совсем бескрылые.

Крылья передней пары более плотные и узкие и представляют собой надкрылья. Задние крылья, или просто крылья, широкие, перепончатые с хорошо развитым продольным жилкованием. При посадке насекомого они веерообразно складываются и прикрываются надкрыльями. Задние ноги прыгательного типа с утолщёнными и удлиненными бедрами и длинными голенями.

Задние ноги прыгательного типа с утолщёнными и удлиненными бедрами и длинными голенями.

Поэтому прямокрылых иногда называют прыгающими насекомыми (Saltatoria). Брюшко 10-члениковое, удлиненное, с церками; снизу оно кажется 8- или 9-члениковым, так как один или два стернита оказываются редуцированными. Прямокрылые могут издавать и воспринимать звуки, так как имеют особые звуковые и слуховые аппараты, структура которых различна в разных подотрядах.

| У прямокрылых хорошо развиты органы зрения (два крупных сложных глаза и 3 маленьких глазка) и органы слуха; они могут издавать и воспринимать звуки при помощи различных аппаратов. |

Звуковой аппарат у кузнечиков (надсемейство Tettigonioidea) располагается на передних крыльях: во время стрекотания кузнечик слегка приподнимает и раздвигает крылья, а затем начинает вибрировать ими так, что зубчики на одном крыле трутся о толстую жилку на другом.

Каждый вид кузнечиков издает характерную только для него песню, по которой можно определить вид певца.

«Пение» наших обычных певчих кузнечиков, широко распространенных повсеместно в лесной зоне, можно наблюдать в садах и на опушках, где кузнечики сидят на ветвях кустов.

Найти певца можно только по звуку, тогда как увидеть кузнечиков очень трудно, потому что все они имеют покровительственную окраску под цвет растений, на которых живут. Песня была бы бесполезна, если бы кузнечики не имели органа слуха. Слуховые аппараты расположены у них на голенях передних ног, это два щелевидных отверстия, затянутых тонкой плёнкой, выполняющей роль барабанной перепонки.

Звуковой аппарат сверчков (надсемейство Grylloidea) устроен так же, как у кузнечиков.

Стрекочут у сверчков только самцы, при этом их песни отличаются не только у разных видов, но и у одного и того же сверчка в разных ситуациях.

Саранчовые (надсемейство Acridoidea), относящиеся к подотряду короткоусых, также признанные музыканты, однако их органы стрекотания и слуха устроены по-другому.

Саранчовые издают звуки, быстро потирая зубчатыми бёдрами задних ног по жилке на крыле. Некоторые саранчовые, например трещотки, издают резкие трескучие звуки во время полёта.

Органы слуха у саранчовых расположены по бокам брюшка, на первом брюшном сегменте. Также как и у кузнечиков, они представляют собой щели, затянутые перепонками.

Выделяются две жизненные формы с некоторыми вариантами:

1. Фитофилы, держатся на растениях

1.1. Хортобионты, обитатели травянистого яруса (часть саранчовых и кузнечиков)

1.2. Тамнобионты, обитатели крон деревьев и кустарников (кузнечики и стеблевые сверчки)

2. Геофилы, обитают на почве или в почве

2.1. Открытые геофилы, держатся на поверхности почвы (многие саранчовые)

2.2. Скрытые геофилы, роют в почве норки (сверчки, триперсты)

2.3. Геобионты, ведут подземный образ жизни (медведки)

Рубрика шестиногие соседи. Кузнечик певчий

Кузнечик певчий (Tettigoniacantans) является представителем отряда Прямокрылые. Передние крылья прямокрылых насекомых называются надкрыльями — они жесткие, кожистые, в покое направлены назад, прикрывают брюшко и задние крылья. Задние крылья мягкие, тонкие, в покое складываются веерообразно на брюшке. В полете работают именно задние крылья, а передние играют роль поддерживающих плоскостей. У большинства прямокрылых задние ноги прыгательные, с мощным длинным бедром и длинной голенью, позволяют совершать им большие прыжки.

В отличие от большинства насекомых прямокрылые могут слышать и сами издают особые звуки при помощи специальных устройств, причем не только слышимые нами, но и звуки очень высокой частоты, которые мы не улавливаем. Звуки издаются самцами и служат для привлечения самок.

Обитают прямокрылые в открытых ландшафтах, чаще на лугах, также на лесных опушках и полянах.

Яйца большинство видов откладывает в почву, некоторые — в ткани растений. Почти у всех наших прямокрылых одногодичный срок развития. Зимуют они преимущественно на стадии яйца. Весной из яиц выходят личинки, в середине лета появляются взрослые — именно тогда мы и слышим их стрекотание.

Почти у всех наших прямокрылых одногодичный срок развития. Зимуют они преимущественно на стадии яйца. Весной из яиц выходят личинки, в середине лета появляются взрослые — именно тогда мы и слышим их стрекотание.

В Чувашии встречаются представители 4-х семейств: кузнечиковых, сверчковых, медведковых и саранчовых.

У кузнечиков очень длинные усики, часто заметно длиннее тела. Самцы для привлечения самок издают стрекочущие звуки трением одного надкрылья о другое. Для этого в основании надкрылий имеются площадки с тонкой звучащей мембраной. Органы слуха помещаются не на голове, как у позвоночных, а на голенях передних ног — это камеры, открывающиеся наружу узкими щелями, затянутыми перепонкой. У самок на конце брюшка имеется длинный яйцеклад, у одних он гладкий, у других — зазубренный.

Надкрылья в покое прикрывают брюшко крышеобразно сверху и с боков. Задние ноги очень длинные, однако кузнечики обычно передвигаются по растениям и почве не спеша, шагая, а прыгают лишь в случае опасности. Но зато прыжок иногда удлиняется за счет распускания крыльев, то есть, заканчивается коротким полетом. Днем кузнечики обычно малоподвижны, прячутся в траве. Заметить их здесь очень трудно из-за буровато-зеленой маскирующей окраски.

Стрекотать самцы начинают вечером и продолжают ночью до тех пор, пока не похолодает. Питаются кузнечики растениями и мелкими беспозвоночными. Всего в Чувашии встречается 13 видов кузнечиков.

Кузнечик певчий имеет длину тела 25-28 мм, яйцеклад самки — 22-30 мм.

Надкрылья зеленые, лишь слегка заходят за задние колена. Этот кузнечик редко попадается на глаза, но слышим мы его чаще других, так как самцы имеют обыкновение забираться куда-нибудь повыше, на кусты, иногда на высоту нескольких метров, поэтому и «пение» их разносится очень далеко. Журчащая «песня» обычно слышится беспрерывно в течение нескольких минут, на короткое время «певец» умолкает, когда меняет местоположение, и продолжает петь снова. Начинается пение вечером и звучит ночью, пока не похолодает.

Начинается пение вечером и звучит ночью, пока не похолодает.

Скромные обитатели макушки лета | RMK

11. июля, 2019

Июль – середина лета. Несколько характерных примет этого замечательного

месяца отразились в его народных названиях: липень – цветёт липа,

сенокосец – травы в самом соку, настало время покоса, ягодник – поспевают ягоды. В эстонском языке heinakuu – тот же

сенокосник или сенокосец, тоже зовёт народ на луга.

В эти дни, опустившись на колени, чтобы собрать душистой земляники среди начинающих желтеть трав, можно вспомнить сюжет из сказок или фантастических фильмов, где герои неожиданно для себя уменьшаются в размерах и попадают в мир насекомых. И тогда из травы на тебя вдруг выглянет необычное существо.

В Эстонии насчитывается около сорока видов прямокрылых – кузнечиков и их родственников, но даже специалистам нелегко отличить представителей разных видов. Часто кузнечики одного названия раскрашены непохоже друг на друга, а разные виды, наоборот, очень схожи. К тому же личинки кузнечиков линяют до шести раз за сезон и на любой стадии выглядят внешне как взрослое насекомое, только меньших размеров.

Поэтому часто, шагая по траве, замечаешь, как из-под ног во все стороны разлетаются десятки кузнечиков разных размеров и расцветки — все они могут быть или одного вида или, наоборот, нескольких разных. Зачастую их можно различить только по стрекотанию, а не по внешним признакам. Но пусть этим сложным делом занимаются энтомологи.

Но пусть этим сложным делом занимаются энтомологи.

Хотя отличить друг от друга нескольких наших самых распространённых прямокрылых может и неспециалист, разобравшись с различиями двух самых распространённых наших надсемейств прямокрылых: настоящих кузнечиков и саранчовых.

Все прямокрылые имеют три пары ног, на двух передних парах они передвигаются по земле и траве, а задние применяют для прыжков.

Усы кузнечика (антенны) гораздо длиннее их тела, а у саранчи они короткие. Самка кузнечика имеет на конце брюшка яйцеклад, похожий на саблю, у саранчовых такого приспособления нет. У кузнечиков тело короткое, а у саранчи более вытянутое.

И стрекочут кузнечики, используя для этого одно надкрылие в качестве смычка, а другое — резонатора. Саранчовые же используют для извлечения звуков задние ноги, которыми трутся о крыло.

Кузнечики

Один из симпатичных представителей настоящих кузнечиков – пилохвост сосновый, как следует из названия, живет в сосняках, забираясь в кроны высоких сосен. И только самки иногда, как правило, ночью спускаются на землю, чтобы отложить яйца. Питается пилохвост хвоей и молодыми побегами сосны, иногда листьями малины и костяники.

Вон какие длинные усища у пилохвоста – в кадр не влезают!

Кузнечиков часто путают с саранчой, видимо, потому, что они кажутся чересчур большими. Иногда принимают за саранчу такого представителя настоящих кузнечиков, как кузнечик серый, или пёстрый кузнечик. На самом деле в его расцветке встречаются и зелёные, и бурые, и красноватые оттенки, часто в разных сочетаниях, что этому виду скорее подходит наименование пёстрый, чем серый.

Этот – точно пёстрый.

Кузнечик серый, как и другие прямокрылые, в случае опасности начинает выделять «слюну». В народе считалось, что она способна выводить бородавки – латинское название серого кузнечика «verrucivorus» и означает «поедающий бородавки». Кроме того, серый кузнечик способен довольно болезненно укусить.

А этот экземпляр, скорее, зелёный. В сражениях она потеряла заднюю ногу (это самка).

Спариваются кузнечики, путём передачи сперматофора – капсулы с семенной жидкостью. В период размножения самец прикрепляет эту капсулу самке на брюшко, откуда семенная жидкость попадает в её яйцевод. Через несколько дней самка откладывает яйца в неприметных местах. Для этого она использует свой яйцеклад, похожий на изогнутую саблю.

А вот эта самка серого кузнечика скорее бурая, чем серая.

Кузнечики с помощью своих надкрылий умеют издавать разнообразные звуки, причём каждый вид «поёт» по-своему. Как и у птиц, у кузнечиков чаще всего поют-стрекочут самцы. Самки больше слушают своими ушами, которые, как ни удивительно, находятся на их передних ногах.

Ещё один из ярких представителей настоящих кузнечиков – певчий кузнечик – тоже часто в народе ошибочно называется саранчой. Он отличается особенной любовью к пению: самцы поют не только в период спаривания, но и после, до конца своей жизни.

Это ещё не взрослая особь, а так называемая нимфа певчего кузнечика.

Большинство кузнечиков — хищники, поедают мелких насекомых и личинок, хотя при их недостатке добавляют в рацион листья разных растений.

Эту взрослую самку певчего кузнечика было легко поймать, так как обычно эти прямокрылые прыгают или перелетают с места на место лишь изредка, чаще предпочитая передвигаться на передних четырёх ногах, переползая по земле или стеблям, прячась в траве.

Саранчовые

Представителей саранчовых в народе чаще называют кузнечиками. Например, этого забавного попрыгунчика по-другому, кажется, и не назовёшь – кузнечик и кузнечик.

Это один из представителей саранчовых – конёк короткокрылый. Он тоже бывает разного окраса: от зелёного до коричневого, иногда красноватого. Песенка этого конька напоминает звуки швейной машинки. Саранчовых легко узнать по коротким усикам и стройному тельцу.

На сырых лугах и в болотистой местности в зарослях осоки или злаковых можно встретить кобылку болотную, которая не часто использует крылья, легко перепрыгивая со стебля на стебль, но, испугавшись, способна пролететь более 20 метров.

Зеленчук непарный – один из видов семейства саранчовых, встречается на сырых лугах. Название получил из-за больших различий во внешности самцов и самок – потому и непарный.

В отличие от других саранчовых самки непарного зеленчука откладывают яйца не в земле, а в расщелинах стеблей и в основания листьев, погружая свой яйцеклад в сердцевину засохших кустов малины или других растений.

У зеленчука короткокрылого, тоже обитающего на влажных лугах и лесных полянах, крылья только едва намечены. Поэтому летать не способен.

И травянка зелёная любит влажные луга, хотя встречается и на сухих местах, за исключением пересохших.

В окраске самцов травянки преобладают зеленые, оливковые или бурые тона, а у самки – зеленые или сочетание с зеленым. Травянку легко опознать по характерной расцветке спинки, которая хорошо маскирует ее в траве.

Конёк бурый — обычный вид, часто встречается на разных типах лугов, по склонам оврагов, на придорожных участках.

Конёк изменчивый больше любит сухие места – светлые лесные опушки, луга и покосы, обочины дорог. Песня самца этого конька похожа на короткие металлические звуки.

Потепление климата вносит изменения и в состав фауны Эстонии: в последние десятилетия у нас замечены некоторые виды насекомых, свойственные более южным районам. Поэтому биологи призывают любителей природы наблюдать за жизнью лесов, лугов и делиться результатами своих наблюдений в социальных сетях – возможно, кому-нибудь удастся открыть новый для нашей природы вид.

А если и не повезёт, то такие походы и наблюдения точно помогут узнать что-то новое, улучшат настроение, а также душевное и физическое здоровье.

Луга уже начали менять окраску с ярко зелёной на желтовато-бурую – спешите застать июль!

Отряд прямокрылые

Отряд Прямокрылые насчитывает свыше 20 тыс. видов (рис.). У этих насекомых узкие прямые кожистые надкрылья защищают широкие перепончатые задние крылья, которые во время полета веерообразно разворачиваются. Задние ноги удлинены и служат для совершения прыжков. Ротовые органы грызущего типа.

Задние ноги удлинены и служат для совершения прыжков. Ротовые органы грызущего типа.

Одни из представителей этого отряда — кузнечики. Большинство из них питается как растительной, так и животной пищей, но есть и хищники. У самок на верхушке брюшка находится удлиненный саблевидный яйцеклад.

Все вы встречали кузнечика зеленого (рис.). В степной и лесостепной зонах обитает хищник — дыбка степная, занесенная в Красную книгу Украины. Интересно, что популяции этого насекомого состоят из самок, откладывающих неоплодотворенные яйца.

| Прямокрылые: 1 — саранча перелетная; 2 — медведка; 3 — кузнечик зеленый; 4 — сверчок полевой |

Владельцы садов и огородов хорошо знакомы с медведкой — опасным вредителем культурных растений (рис.). Своими мощными копательными ногами она проделывает в почве длинные ходы. Питается медведка подземными частями растений (картофеля, моркови, огурцов и т.д.). Это насекомое имеет крылья, с помощью которых может перелетать с места на место.

Саранчовые — исключительно растительноядные насекомые, обитают преимущественно на лугах и в степях. В отличие от кузнечиков, усики у саранчовых — короткие. Некоторые виды, например саранча перелетная (рис.), способны массово размножаться. При этом образуются многочисленные стаи, способные перелетать на огромные расстояния (до нескольких тысяч километров), уничтожая на своем пути растительность. В Украине саранча встречается в дельтах больших рек (Днепра, Днестра, Дуная).

Отряд Прямокрылые относится к насекомым, развивающимся с неполным превращением.

У представителей отряда Прямокрылые грызущий ротовой аппарат, первая пара крыльев — узкие кожистые надкрылья, вторая — перепончатые крылья; задние ноги прыгательные, у представителей обоих полов развиты органы слуха.

|

Экспозиция начинается с самых древних и примитивных насекомых, к которым относятся двухвостки, бессяжковые и ногохвостки. В отличие от этих исходно бескрылых насекомых, у всех остальных крылья есть или, по крайней мере, когда-то были у их предков. Поэтому всех таких насекомых называют крылатыми, хотя многие из них, живущие в наше время, на самом деле крыльев не имеют. Наиболее примитивными крылатыми являются поденки, которых известно более 3 000 видов. В экспозиции можно увидеть 20 видов этих насекомых. Личинки поденок довольно долго живут в воде и дышат наружными жабрами. Пищей им служат водоросли, остатки растений, ил, лишь немногие из них хищники. Взрослые поденки обладают двумя парами прозрачных крыльев и неуклюже летают. Они часто очень неожиданно появляются целыми тучами вблизи водоемов, но обычно также неожиданно и исчезают, поскольку живут очень недолго, некоторые только один день или даже еще меньше – всего несколько часов.

Внешне и по образу жизни похожи на поденок стрекозы, однако все они прожорливые хищники и прекрасные летуны. Личинки стрекоз, как и поденок, живут в воде. Рядом со стрекозами можно увидеть веснянок. Личинки веснянок тоже живут в воде, питаются растительной пищей или хищничают. Взрослые же насекомые совсем ничего не едят, летают плохо и неохотно, а некоторые из них даже совсем утратили крылья и внешне почти не отличимы от своих личинок. Специалисты насчитывают около 3 500 видов этих насекомых, обитающих в основном в умеренном поясе северного полушария. В экспозиции показано 27 видов. Тараканы – древняя группа наземных насекомых, возникшая более 250 миллионов лет назад, причем в прошлом тараканов было так много, что они преобладали над всеми другими насекомыми. Современных тараканов около 4 500 видов (в экспозиции можно увидеть 40 видов). Все они теплолюбивы, и поэтому особенно многочисленны в тропических и субтропических лесах. Некоторые тропические тараканы достигают в длину 12 см. Тараканы летают плохо, но многие довольно быстро бегают.

Рядом с тараканами, в той же витрине и частично в следующей, расположены богомолы. Это крупные хищные насекомые очень характерного облика.

В 4-х следующих витринах размещены прямокрылые. Известно свыше 23 600 видов этих насекомых (в экспозиции показано 190 видов), очень разнообразных по форме, но обычно легко узнаваемых по длинным прыгательным задним ногам с утолщенными бедрами. Такие ноги позволяют прямокрылым совершать огромные прыжки на расстояние порой в 20 раз превышающее длину их тела.

Еще одна особенность прямокрылых – наличие у большинства специальных звуковых и слуховых органов, благодаря которым они могут издавать и воспринимать звуки. Прямокрылые делятся на 2 подотряда: длинноусых и короткоусых. К первым относятся кузнечики и сверчки, ко вторым кобылки и разные виды саранчи. Длинноусые и короткоусые отличаются друг от друга не только длиной усов, но еще и тем, каким образом они стрекочут и где у них находятся органы слуха. Хотя те и другие при пении, на самом деле, как бы играют на скрипке, но кузнечики и сверчки делают это при помощи трения одного крыла о другое, а саранча и кобылки проводя внутренней зазубренной поверхностью задних ног по одной из жилок на передних крыльях. Органы слуха в обеих группах устроены сходно, но у кузнечиков и сверчков они находятся на передних ногах возле колен, а у кобылок и саранчи в основании брюшка. Почти все прямокрылые прекрасно маскируются. Особенно в этом преуспели кузнечики. Некоторые из них до того похожи на листья растений или их плоды, что в естественном окружении не различимы даже с самого близкого расстояния. Именно к таким имитаторам-невидимкам относится и представленный в экспозиции гигант среди насекомых – зеленоватый кузнечик из Австралии и Новой Зеландии. Представителей отряда уховерток можно сразу узнать по двум клещеподобным отросткам на конце брюшка и коротким кожистым надкрыльям. Клещи служат уховерткам в основном для защиты, реже они используются для нападения на мелких насекомых. Питаются они растительной пищей или хищничают. Некоторые виды заботятся о своем потомстве – соорудив в почве гнездо, самка откладывает туда яйца и остается там, охраняя гнездо от врагов, до полного выхода личинок, которых сама же потом и кормит. Этот отряд сравнительно небольшой – в его составе около 2 000 видов, живущих в основном в тропических странах. В экспозиции уховертки представлены 16 видами, среди которых выделяется очень крупным размером австралийская уховертка-колосс.

Рядом с уховертками, в той же витрине, находятся и палочники, которых известно более 2 800 видов. В экспозиции можно увидеть 18 видов этого отряда. Распространены палочники главным образом в тропических странах. Это несомненно одни из самых необычных по своему облику насекомых. За исключением шаровидной головы и почти квадратного первого сегмента груди все остальные части тела у них сильно удлинены и к тому же несут часто разнообразные наросты в виде шипов, бугров или зазубренных пластин. Из-за этого палочники внешне очень похожи на сучки, обломки веток, куски коры, покрытые лишайниками, и на листья растений. Естественно, что по способности маскироваться палочники не имеют себе равных. В экспозиции показаны 2 представителя очень небогатого видами отряда эмбий (всего описано около 460 видов). Эти теплолюбивые и влаголюбивые насекомые способны выделять железами, находящимися на передних лапках, шелковую нить, из которой прядут трубчатые, обычно сильно разветвленные галереи. В этих галереях, расположенных в укромных местах, эмбии и живут группами. Резко выделяются среди относительно мелких и невзрачных представителей отряда равнокрылых хоботных крупные певчие цикады. Некоторые из них достигают в размахе крыльев почти 20 см. Интересны же цикады прежде всего тем, что это самые громкоголосые из всех насекомых. Звуки, издаваемые некоторыми тропическими видами, по силе и резкости могут сравниться разве что с пронзительным свистком паровоза. В отличие от «скрипичного» пения прямокрылых, пение цикад аналогично резкой барабанной дроби, так как звуки образуются в результате колебания двух больших барабанных перепонок, расположенных в основании брюшка. Цикады питаются соком растений, высасывая его с помощью острого членистого хоботка. Личинки цикад по несколько лет живут в земле. У одного северо-американского вида развитие растягивается на целых 17 лет.

В двух витринах рядом с цикадами размещены клопы, или полужесткокрылые.

Жуки

— самый крупный отряд среди насекомых, насчитывающий около 360 000 видов. В музее демонстрируется около 2 400 видов, которые занимают значительную часть всей экспозиции насекомых. У всех жуков крепкое, как бы закованное в броню, тело. Их передние крылья превращены в прочные надкрылья. Ротовые органы грызущего типа. Личинки жуков очень непохожи на взрослых насекомых. Чтобы превратиться в жука, они должны пройти промежуточную стадию — куколку, которая неподвижна и ничего не ест. Такое превращение называется полным и оно характерно не только для жуков, но и для всех других насекомых, о которых речь пойдет дальше. По разнообразию форм, размеров и окраски жуки не имеют себе равных. Очень различен и образ жизни жуков. Среди них есть хищники, растительноядные, паразиты, трупоеды; есть бегающие, прыгающие, ползающие, роющие и плавающие формы, причем большинство при этом еще хорошо летают. Среди хищников самые многочисленные и известные — жужелицы, которых насчитывается около 30 000 видов. Отряд перепончатокрылых по своей численности может поспорить с жуками. Он уже сейчас включает около 145 000 видов (в экспозиции – 735), но действительное их число значительно больше. Ведь многие виды этого отряда до сих пор остаются еще не описанными. Перепончатокрылые поражают не столько богатством своих форм и размеров, сколько удивительно сложным поведением. Перепончатокрылыми их называют за пару тонких прозрачных крыльев, имеющихся у большинства видов. Самые примитивные перепончатокрылые относятся к подотряду сидячебрюхих. Так их называют за то что брюшко у них соединяется с грудью всем своим широким основанием. В экспозиции они представлены листогрызущими пилильщиками и питающимися древесиной рогохвостами. У самок пилильщиков яйцеклад напоминает пилу. С его помощью они пропиливают отверстия в тканях растений и откладывают туда свои яйца. У самок рогохвостов яйцеклад похож на длинный прямой рог. Рогохвосты работают им как сверлом и могут проделать отверстие даже в самой крепкой древесине. Все остальные перепончатокрылые относятся к подотряду стебельчатобрюхих. Брюшко у них соединяется с грудью тонкой талией, иногда сильно вытянутой в виде тонкого стебелька. Среди них большую группу составляют наездники, паразитирующие на различных насекомых, клещах и пауках. Большинство наездников не очень крупного размера, а некоторые и совсем крошки, так как развиваются не внутри насекомых, а в их яйцах. Наиболее высокоразвитые перепончатокрылые со сложным поведением принадлежат к группе жалящих. Это известные каждому осы, муравьи, пчелы и шмели. У всех этих насекомых яйцеклад превращен в особый орган защиты и нападения жало. По образу жизни жалящие перепончатокрылые очень разнообразны, но все заботятся о своем потомстве. Так, роющие осы являются одиночными охотниками, выкармливающими свое потомство парализованными или убитыми насекомыми и пауками. Шмели, муравьи, многие осы и пчелы живут большими семьями, состоящими, в большинстве случаев, из потомства одной самки. В музее можно увидеть гигантское гнездо южно-американской осы-полибии, демонстрировавшееся еще в петровской Кунсткамере. Рядом с перепончатокрылыми в экспозиции расположены представители трех небольших близкородственных отрядов: большекрылых, верблюдок и сетчатокрылых. Для всех трех отрядов характерны грызущие ротовые органы и две пары сетчатых крыльев. К архаичному отряду большекрылых относится примерно 330 видов (в экспозиции показано 3) довольно крупных насекомых, хищные личинки которых развиваются в воде. У самых известных представителей большекрылых – коридалов – очень сильно развиты челюсти, а размах крыльев достигает 18 см. Очень сходны с большекрылыми по многим признакам верблюдки, однако их личинки наземные и развиваются обычно под корой деревьев. В мировой фауне известно около 220 видов этих насекомых (в экспозиции демонстрируются 4 вида). Более многочисленны сетчатокрылые. Их описано около 5 700 видов (в экспозиции показан 61 вид). Все личинки сетчатокрылых хищники. У них длинные изогнутые челюсти с полыми каналами внутри, через которые личинки сперва впрыскивают в свою жертву пищеварительный сок, а затем, через те же каналы, всасывают ее полупереваренное содержимое. Наиболее известны из сетчатокрылых златоглазки и муравьиные львы. Златоглазки питаются, в основном, тлями и поэтому очень полезны. Взрослые муравьиные львы похожи на стрекоз. Их личинки живут на песчаных местах, где подстерегают свою добычу на дне выкопанной ими конусовидной ямки. Как правило, их жертвой становятся пробегающие мимо муравьи, которых личинки сшибают вниз, обстреливая их с силой выбрасываемыми песчинками. Очень своеобразны нитекрылки с очень узкими и длинными задними крыльями. Рядом с сетчатокрылыми, в той же витрине, расположены внешне похожие на них, но относящиеся к другой эволюционной ветви, странные насекомые с хоботообразным выступом на голове и парой коротких крючков на конце брюшка. Это представители очень древнего, известного еще с каменноугольного периода, отряда скорпионовых мух. В мире их насчитывается около 700 видов (в экспозиции показано 10). Питаются скорпионовы мухи различными животными остатками. У представителей отряда ручейников крылья покрыты волосками, и поэтому внешне они похожи на бабочек. Это сравнительно небольшой отряд – известно около 13 000 видов, в экспозиции – 69 видов. Эти насекомые примечательны прежде всего своими личинками, живущими в воде в особых передвижных домиках. Домики сооружаются личинками из самых различных материалов – песчинок, кусочков растений, мелких раковин. Как правило, каждый вид изготавливает характерный только для него тип домика. Очень большой отряд составляют бабочки. Их известно не менее 156 000 видов (в экспозиции показано 1370 видов). Характерная особенность всех бабочек – наличие двух пар больших перепончатых крыльев, покрытых, как черепицей, разноцветными чешуйками. Длинный хоботок бабочек свернут спиралькой. Это, конечно, самые красивые из всех насекомых. Среди бабочек, однако, много и мелких невзрачных насекомых, называемых молями, с которых и начинается экспозиция бабочек. К ним относится всем известная платяная моль, гусеницы которой повреждают одежду в нашем шкафу, а также многие другие виды, среди которых значительная часть – вредители культурных растений. Особую систематическую группу образуют дневные бабочки. Они летают днем, бывают обычно довольно крупного размера и ярко окрашены. Особенно многочисленны эти бабочки в тропиках. К дневным относятся самые красивые виды: изящные птицекрылы, передние крылья которых вытянуты в виде больших узких лопастей, великолепные парусники с длинными отростками на задних крыльях, красавцы аполлоны с красными глазчатыми пятнами на светлых крыльях и еще многие другие бабочки. Среди дневных бабочек средней полосы наиболее заметны и многочисленны разноцветные нимфалиды, голубянки, сатиры и белянки. В окраске многих дневных бабочек помимо цветных пигментов большое значение имеют оптические эффекты, получаемые от игры световых лучей на их своеобразно устроенных крыловых чешуйках. В результате этого окраска многих видов меняется в зависимости от угла падения света. Особенно поразительны в этом отношении очень крупные южноамериканские бабочки морфиды, крылья которых переливаются всеми оттенками синего и голубого цветов. Всех остальных бабочек обычно относят к ночным, так как летают они обычно ночью или в сумерки, днем же отдыхают в каких-нибудь укромных местах. Ночными являются многочисленные виды шелкопрядов, павлиноглазок, бражников, пядениц, совок. Многие из них, например, павлиноглазки индийская волнистая, артемида и лунная, по красоте ничуть не уступают дневным, а по размерам часто и превосходят их. К ночным бабочкам относятся и показанные в экспозиции самые крупные бабочки в мире – тропические павлиноглазка-атлант из Юго-Восточной Азии и совка-тизания из Южной Америки. В размахе крыльев они достигают 25-30 см. Лучшие летуны среди бабочек – бражники. Летают они стремительно, но способны и зависать в воздухе на одном месте и высасывать нектар, не садясь на цветы. Среди бражников выделяется своим необычным рисунком на спине в виде человеческого черепа бражник мертвая голова. Завершает экспозицию насекомых отряд двукрылых, к которому относятся разнообразные комары и мухи. Это тоже очень большой отряд, включающий более 152 000 видов (в экспозиции – 690 видов). Как следует уже из названия отряда, у двукрылых только одна – передняя – пара крыльев. Большая подвижная голова с очень крупными глазами снабжена хоботком, которым эти насекомые засасывают жидкую пищу. Очень характерны личинки двукрылых безногие, а часто и безголовые. Делят двукрылых на длинноусых и короткоусых. К длинноусым относятся комары и другие похожие на них насекомые. Их личинки развиваются, как правило, в воде или в очень сырых местах. Самки многих видов перед тем как отложить яйца обязательно должны напиться свежей крови. При этом со слюной в кровь хозяина могут попасть возбудители опасных заболеваний. Так комары передают от больных животных здоровым, а также человеку, малярию, желтую лихорадку, энцефалит. Однако, далеко не все комары – кровососы. Например, очень крупные комары-долгоножки никогда не кусаются, а питаются только цветочным нектаром. К короткоусым двукрылым относятся мухи. Они превосходно приспособлены к существованию в самых разнообразных условиях, и, в этом отношении, превосходят всех остальных насекомых. Некоторые виды мух умудряются развиваться даже в насыщенном растворе поваренной соли или лужах нефти, разлитых у буровых скважин. Немало среди мух и кровососов. Некоторые из них, подобно комарам, при укусах могут переносить заразные болезни. Переносчиком страшной сонной болезни в Африке является знаменитая муха це-це. Родственная ей комнатная муха, хотя и не кусается, но на своих лапках способна разносить возбудителей более десятка опасных заболеваний. Стройные мухи ктыри – хищники. Свою добычу – разнообразных насекомых – они хватают цепкими лапками прямо на лету. Некоторые из них бывают очень крупного размера, например, гигантский ктырь, достигающий в длину 5 см. Очень крупными бывают и мухи-булавоуски. У мух из семейства оводов ротовые органы недоразвиты. Оводы паразитируют в теле млекопитающих. Самки овечьего овода живородящи, и на лету выбрасывают личинок прямо в ноздри животных, где они и развиваются. Очень своеобразен внешний вид у мух-кровососок. Их тело сплющено, и они немного напоминают клещей. Самки кровососок рождают только по одной крупной личинке, которая фактически сразу же и окукливается. Некоторые виды совсем не имеют крыльев и всю жизнь проводят, ползая в шерсти млекопитающих. Среди мух немало и полезных видов. Некоторые, как например, журчалки – прекрасные опылители. Они обычно пестро, как осы, окрашены и часто встречаются на цветах. Их личинки истребляют тлей. В энтомологическом отделе есть также несколько биогрупп. В одной из них показан массовый лет насекомых на свет в одну из теплых безлунных ночей в Приморском крае. Свет привлекает самых разнообразных насекомых, и поэтому здесь можно увидеть многих характерных обитателей уссурийской тайги: крупных бабочек-брамей и павлиноглазок, хищных жужелиц, жуков-оленей, ярко окрашенных клопов и многих других насекомых. |

прямокрылых | Описание, естествознание и классификация

Orthopteran , в широком смысле, любой член одного из четырех отрядов насекомых. Ортоптеран считается общим названием для этих родственных групп, которые демонстрируют значительное морфологическое, физиологическое и палеонтологическое разнообразие. Хотя иногда насекомых объединяют в отряд Orthoptera, термин orthopteran обычно подразумевает несколько отрядов.

Среди прямокрылых тараканов и богомолов помещают в отряд Dictyoptera, хотя иногда их помещают в Blattodea и Mantodea соответственно, которые можно рассматривать как отдельные отряды или подотряды Dictyoptera.Гриллоблаттиды (отряд Grylloblattodea) и трости (отряд Phasmida) также имеют порядковый номер. С другой стороны, представители подотряда Ensifera (катидиды, сверчки и верблюжьи сверчки) и Caelifera (песчаные сверчки, кузнечики и саранча) составляют отряд Orthoptera. Для полноты обсуждения все эти группы, рассматриваемые здесь как четыре отдельных заказа, включены в эту статью.

Богомолов.

© Index OpenПрямокрылые, изобилующие в тропических регионах по всему миру как по количеству видов, так и по особям, обычны в летние месяцы в регионах с умеренным климатом, когда их относительно большой размер и чирикающие звуки привлекают значительное внимание.Зоологи давно интересовались тараканами, одной из старейших известных групп насекомых. Большинство из 24 000 видов прямокрылых являются питающимися растениями с ротовым аппаратом, приспособленным для жевания. Саранча, известная как вредители с библейских времен, очень губительна для сельскохозяйственных продуктов.

Трость.

Lilyan Simmons / Encyclopædia Britannica, Inc.Общие характеристики

Прямокрылые могут быть причудливой внешности, необычно большими по размеру или показывать своеобразное поведение.Их размер варьируется от нескольких миллиметров до более 30 сантиметров. Некоторые тропические трости, напоминающие ветки деревьев, имеют длину более 30 сантиметров (11,8 дюйма), а другие, намного меньше, напоминают листья растений. Размерный диапазон современных тараканов типичен для разнообразия размеров тела среди прямокрылых: крошечные нелетающие тараканы ( Attaphila ), живущие как комменсалы в гнездах муравьев, достигают в зрелом возрасте всего двух миллиметров в длину, в то время как виды особей Обнаруженная в Южной Америке мегалоблатта достигает 10 сантиметров в длину при размахе крыльев почти 19 сантиметров.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчасИдентифицировано около 24 000 видов прямокрылых. По всей территории США насчитывается около 1300 видов; не все они обитают в одном месте. В южных и юго-западных частях США больше видов (например, 282 в Аризоне), чем на севере (например, 103 во всех штатах Новой Англии). Из 600 видов, обнаруженных в Европе, в Великобритании только 35, включая четыре установленных, интродуцированных вида (адвентивы).

Самые большие семейства прямокрылых обитают во всем мире, хотя все они уменьшили количество видов в холодно-умеренных зонах. Например, немногие богомолы или трости встречаются за пределами тропических или субтропических областей. В южных регионах США насчитывается около 20 видов богомолов и 27 видов тростей, по сравнению с 400 видами богомолов и 600 видами тростей, которые были идентифицированы в Центральной и Южной Америке. Несколько северных групп включают гриллоблаттид и несколько родов кузнечиков.

Важность

Среди прямокрылых много видов, которые вредны для сельскохозяйственных продуктов или являются вредителями. Кузнечики способны вызвать массовое опустошение сельскохозяйственных культур, выращиваемых во многих странах мира. В животноводческих регионах часто возникает конкуренция между кузнечиками и домашним скотом за доступный корм. Мормонские сверчки (общее название для видов рода Anabrus , которые возникли в первые годы поселения мормонов в Юте) являются основными вредителями как сельскохозяйственных культур, так и открытых пастбищ в западной части США.S. в благоприятные для их развития сезоны. Тараканы, известные во всем мире как домашние вредители, часто доставляют неудобства, особенно в регионах с умеренным или тропическим климатом. Хотя тараканы иногда являются переносчиками таких организмов, как бактерии или паразиты, вызывающие кишечные заболевания, их обычно считают механическими переносчиками загрязняющей грязи.

Богомолы, хищники других насекомых, стали походить на цветы, стволы деревьев или стебли травы, на которых они поджидают свою добычу.Сверчки, катидиды и кузнечики известны песнями, которые они производят с использованием стридуляционных механизмов, и исследования, связанные с созданием песен, являются активной областью. Биология мигрирующих кузнечиков или саранчи включает гормоны, которые способствуют превращению немигрирующих, одиноких, короткорогих кузнечиков в стадные стаи саранчи, способные причинить большие разрушения. Эта трансформация изучалась при попытках борьбы с этими вредителями.

Прямокрылые — кузнечики, сверчки, катидиды

Прямокрылые:

кузнечики и саранча

Для получения дополнительной информации о чумной саранче

посетить австралийский

Комиссар по чумной саранче

Комиссия по чумной саранче

Характеристики

Кузнечики,

сверчки, катидиды и саранча принадлежат к отряду прямокрылых.

что означает «прямые крылья».Большинство из них легко узнать по их

задние лапы, которые обычно увеличиваются для прыжков. Они часто

легко заметить, как он прыгает, когда его беспокоят, или слышит «пение» ночью.

В основном это средние и крупные насекомые, некоторые виды встречаются в Австралии.

вырастает в длину до 10 сантиметров. Насчитывается около 3000 видов.

в Австралии и всех их можно отличить от других насекомых по

следующие характеристики:

|

- 2 пары крылья.Передние крылья уже задних и закаленные. или кожистый у основания. Они держатся как крыша, перекрывая живот в покое. Заднее крыло перепончатое в покое держится веерообразно сложенным под передними крыльями

- Антенны может быть от короткого до очень длинного в зависимости от вида. Кузнечики имеют относительно короткие усики, в то время как сверчки и катидиды обычно имеют длинные усики

- Задние лапы увеличены и модифицированы для прыжков

Общий внешний вид этого порядка затрудняет спутать его с другими насекомые.Молодь прямокрылых выглядит как маленькие бескрылые взрослые особи. Многие прямокрылые могут издавать звук, потирая ноги, крылья. или живот вместе. Эти звуки для привлечения самок.

Жизненный цикл

Прямокрылые

развиваться незавершенным

метаморфозы. Большинство прямокрылых откладывают

яйца в земле или на растительности. Яйца вылупляются и молодые

нимфы

похожи на взрослых, но без крыльев и на этом этапе часто называются

бункеры.Через последовательные линьки

нимфы

развивают почки крыльев до их окончательной линьки

в зрелую взрослую особь с полностью развитыми крыльями. Количество линек

варьируется между видами, но у кузнечиков может быть до 6, а у сверчков

может иметь до 10. Рост также очень изменчив и может происходить где угодно.

от нескольких недель до многих месяцев в зависимости от таких вещей, как еда

доступность и погодные условия.

|

Кормление

Большинство прямокрылых

травоядные

питание разнообразными растительными материалами, включая корни.Самый короткорогий

кузнечики питаются травой, в то время как многие длиннорогие кузнечики

(например, катидиды) и сверчки, как правило, более всеядны.

Некоторые виды даже мусорщики

или хищники.

Место обитания

Прямокрылые

встречаются во всех наземных средах обитания по всей Австралии. Они есть

обычно в сочетании с растительностью, от уровня земли до

навес, в норах в почве или передвигаясь по открытому грунту, в зависимости от

по видам.Большинство из них активны в течение дня, питаются растительностью.

и другие, такие как кротовины, проводят большую часть времени под землей

норы. Прямокрылые обычно встречаются единично или в небольшом количестве,

однако некоторые виды иногда увеличиваются в численности, образуя эпидемии

которые могут нанести большой ущерб и огромные потери урожая, например, австралийский

чумная саранча, изображенная ниже.

|

Orthoptera — обзор | Темы ScienceDirect

I.A. Введение

Прямокрылые — это гемиметаболические насекомые, у которых нимфы по общему виду напоминают взрослые формы, но не имеют полностью развитых крыльев и репродуктивных органов. Ротовые части прямокрылых имеют жевательный / кусающий тип (= нижнечелюстные). Голова гипогнатная, редко прогнатическая; усики обычно длинные и нитевидные, состоящие менее чем из десяти или нескольких сотен сегментов. Часть тела непосредственно за головой, или переднеспинка, обычно большая, часто щитообразная, а в крайних случаях покрывает большую часть (много катидид) или все тело насекомого (карликовые кузнечики).

Передние и средние лапы являются беговыми (т.е. приспособлены для ходьбы), но в некоторых случаях передняя пара ног может быть модифицирована для рытья (кротовины, карликовые сверчки, ложные кротовины) или и передняя, и средняя пара. могут быть модифицированы для хватания (хищные катидиды). У некоторых прямокрылых (большинство кошачьих и сверчков) на передних ногах есть большеберцовые слуховые органы (ухо). Задние лапы у большинства прямокрылых являются скачкообразными (т. Е. Приспособленными для прыжков), с большими мускулистыми бедрами и длинными тонкими голенями.Некоторые кузнечики могут совершать многократные прыжки на 2,6 м без явных признаков усталости. Это возможно в первую очередь из-за наличия в их задних лапах протеина, называемого резилином. Ресилин обладает превосходными эластичными свойствами, с 97% эффективностью возврата накопленной энергии. Это позволяет взрывному высвобождению энергии, которая катапультирует насекомое, что невозможно с одной лишь силой мускулов. Некоторые группы прямокрылых, особенно те, которые ведут подземный образ жизни, утратили способность прыгать, а их задние лапы напоминают типичные бегущие ноги.У некоторых кузнечиков и некоторых Ensifera внутренняя поверхность заднего бедра модифицирована для звукоизвлечения (стридуляция).

Крылья прямокрылых либо полностью развиты, либо уменьшены в разной степени. Полиморфизм крыльев или наличие особей с хорошо развитыми и редуцированными крыльями внутри одного и того же вида — не редкость. Передние крылья несколько утолщены, образуют кожистые надкрылья. У большинства кошачьих и сверчков части надкрылий модифицированы для стридуляции.Задние крылья, если они есть, веерообразные, спрятаны под первой парой в положении покоя. Часто задние крылья длиннее надкрылий и выступают за вершину. Крыловые зачатки у нимфальных стадий всегда расположены таким образом, что вторая пара крыльев перекрывает первую, тогда как у взрослых особей микро- и брахиптерных видов первая пара крыльев всегда перекрывает вторую пару, несмотря на их нимфальный вид. Основание живота кузнечиков имеет боковые слуховые органы, известные как брюшная тимпана.Самки большинства прямокрылых имеют выдающийся яйцеклад на конце брюшка, происходящий от восьмого и девятого сегментов брюшка. Катыдиды и сверчки обычно имеют хорошо развитый яйцеклад в форме меча, серпа или иглы, тогда как самки кузнечиков и их родственников обычно не имеют длинного внешнего яйцеклада.

Число описанных видов прямокрылых около 25 000. Однако это число, вероятно, составляет лишь половину или меньше фактического числа видов прямокрылых, присутствующих на Земле сегодня.Тропические регионы Южной Америки, Африки и Азии по-прежнему остаются практически неизведанными с точки зрения их фауны кузнечиков и кузнечиков, и ожидается, что в будущем будут описаны многие тысячи видов. Фауна австралийских прямокрылых является наиболее изученной из всех тропических регионов мира, однако более 1500 австралийских видов еще предстоит официально описать, несмотря на то, что они уже признаны новыми для науки.

Члены отряда Прямокрылые населяют практически все наземные среды обитания мира, от расщелин скал литоральной зоны океанов, подземных нор и пещер до верхушек деревьев и вершин альпийских зон горных хребтов.И пустыни, и луга, и густые леса обладают богатой и уникальной фауной прямокрылых. Чисто водных форм мало, но многие связаны с болотами и другими полуводными средами обитания. Прямокрылые являются важными членами почти всех наземных экосистем как в роли потребителей, так и в качестве добычи. Массовые нашествия некоторых видов кузнечиков (реже катидид и сверчков) могут нанести огромный ущерб пищевой промышленности и лесному хозяйству. Саранча (народное название определенных видов кузнечиков, которые имеют тенденцию вызывать крупные сезонные вспышки, а не таксономическая единица) была частью истории человечества с самого начала нашей сельскохозяйственной традиции.Они по-прежнему представляют большой риск для сельского хозяйства во многих частях мира, хотя сейчас они представляют меньшую проблему, чем несколько сотен лет назад, в основном благодаря лучшему пониманию динамики их популяции и применению различных химических и биологических мер контроля.

Прямокрылые

ПрямокрылыеСверчки и кузнечики

Кликните на любое изображение, чтобы получить полноразмерную версию!

Название Orthoptera иногда используется для всех насекомых в «ортоптероид» скопление, включая тараканов, уховерток, богомолов и многих других.Однако это обычно ограничивают прямокрылых (греч. «прямокрылые») сверчки, кузнечики, катидиды и их родственники. Эти насекомые моментально их можно узнать по длинным задним ногам, приспособленным для прыжков. Большинство Прямокрылые могут издавать шум, потирая специальные органы друг о друга. на ногах или на крыльях — привычка, известная как stridulation . Эта фотография, взяты с UCMP Environmental Сканирующий электронный микроскоп, показывает «напильник» — ребристую жилку на Крылья кротового сверчка из рода Oecantha .Крот сверчки натирают это файл поверх другой специализированной структуры на другом крыле, «скребок», производить звук. Специальные перепонки на ножки или на животе, чтобы прямокрылые могли слышать эти звуки, которые используется в ухаживании.

Нажмите на картинку, чтобы загрузить полное изображение!

Ротовой аппарат прямокрылых приспособлен для жевания. Растительный материал; на самом деле прямокрылые могут быть серьезными сельскохозяйственными вредителями в определенных областях.

Самые старые ископаемые прямокрылые — пенсильванские по возрасту; то есть о 300 миллионов лет. Ископаемый кузнечик, показанный справа на странице намного моложе, всего несколько десятков тысяч лет; это из Асфальт McKittrick в южной Калифорнии, залежь смолы с ископаемыми остатками. (очень похоже на знаменитый Ла Бреа смоляные карьеры в Лос-Анджелесе). Сегодня там насчитывают около 80 000 видов прямокрылых. Некоторые, как роящаяся саранча, являются серьезными вредителями и разрушителями растительности.Другие, как нам говорят, замечательно вкусно и питательно при правильном приготовлении.

Кто-нибудь из саранчи тушит? Или сделай шоколад печенье с чипсами звучит приятнее на вкус? Нажмите для узнайте, как приготовить эти кулинарные изыски прямокрылых.

Особая благодарность отделение энтомологии в Университете Небраски в Линкольне для изображения живого кузнечика, которое появляется на этой выставке.

Прыжковые механизмы и выступление кротовых сверчков (Orthoptera, Tridactylidae)

ВВЕДЕНИЕ

Прыжки как средство бегства от хищников, запуск в бегство или просто увеличение скорости передвижения много раз эволюционировали у насекомых, так что они являются частью поведенческого репертуара видов во многих различных отрядах насекомых.Используются самые разные механизмы, но наиболее распространенным является продвижение прыжков за счет быстрых движений ног (обычно задних). Наиболее искусные прыгающие насекомые, использующие ноги в качестве движущего механизма, встречаются среди клопов-полукрылых, например, цикадка Philaenus spumarius и цикадка Issus coleoptratus , которые в настоящее время являются чемпионами среди всех насекомых (Burrows, 2003; Burrows, 2006; Burrows , 2009). Оба используют механизмы катапульты, но у каждого есть свой набор особых специализаций в механике задних ног, устройстве и действиях своих мышц и в его двигательных паттернах для создания таких высочайших характеристик.Другие прыгающие насекомые из разных отрядов включают блох (Siphonaptera) (Bennet-Clark and Lucey, 1967; Rothschild et al., 1972), блох (Coleoptera) (Brackenbury and Wang, 1995), мух (Diptera) (Card and Dickinson, 2008; Hammond, O’Shea, 2007; Trimarchi, Schneiderman, 1995), муравьи (Hymenoptera) (Baroni et al., 1994; Tautz et al., 1994) и палочники (Phasmida) (Burrows, Morris, 2002). Некоторые из наиболее опытных прыгающих насекомых — саранча и кузнечики, а также кустарниковые сверчки отряда прямокрылых.Они иллюстрируют два основных механизма прыжков, приводимых в движение ногами, которые есть у всех насекомых.

Во-первых, пустынная саранча, Schistocerca gregaria (подотряд Caelifera, семейство Acrididae), использует механизм катапульты для прыжка на горизонтальное расстояние примерно на 1 м со скоростью взлета 3,2 мс −1 (Bennet-Clark, 1975 ). Их большое тело весом 1,5–2 г ускоряется за 20–30 мс (Brown, 1967), что требует 9–11 мДж энергии. Высокая скорость и мощность, необходимая для таких движений, могут быть получены только в том случае, если производящие энергию мышцы задних бедер сокращаются медленно, а создаваемая ими сила сохраняется в деформациях кутикулы (Burrows, 1995; Heitler and Burrows, 1977).Внезапное высвобождение этой накопленной энергии за счет отдачи кутикулярных накопителей энергии затем может быстро раздвинуть задние голени и разогнать саранчу до высокой скорости взлета. Ложное насекомое-палочка Prosarthria teretrirostris (подотряд Caelifera, семейство Proscopiidae) имеет гораздо более удлиненное тело с тонкими задними лапами, в которых отсутствуют многие структурные особенности задних ног саранчи, но все же используется механизм катапульты для продвижения своих прыжков. Самцы весом 0,28 г достигают скорости взлета 2.5 м с −1 , которые перемещают тело вперед на расстояние 0,9 м (Берроуз и Вольф, 2002).

Во-вторых, кустовые сверчки (подотряд Ensifera, семейство Tettigoniidae) также являются опытными прыгунами, но они полагаются на рычаг, обеспечиваемый их очень длинными задними ногами. Сокращения мышц задних бедер напрямую управляют длинными рычагами, обеспечиваемыми исключительно удлиненными задними ногами, так что механизмы хранения энергии не требуются (Burrows and Morris, 2003). В результате прыжки самца кустового сверчка Pholidoptera griseoaptera достигают меньших прыжковых характеристик при взлетной скорости 1.5 м с −1 , который толкает тело весом 0,4 г вперед на расстояние 0,3 м.

Среди других групп прямокрылых с видами, которые, как сообщается, прыгают, наиболее заметными являются карликовые сверчки (подотряд Caelifera, семейство Tridactylidae). Считается, что они представляют основную линию настоящих кузнечиков (Flook et al., 1999; Flook and Rowell, 1997), и, несмотря на их общее название, не имеют близкого родства с настоящими сверчками или слепечными сверчками. Эти насекомые имеют длину всего несколько миллиметров, но широко распространены в более теплых частях земного шара.Они строят горизонтальные галереи под поверхностью влажных субстратов, связанных с близлежащей водой, которые могут смешиваться с вертикальными туннелями хищных личинок и взрослых тигровых жуков (Coleoptera, Cicindellidae). Чтобы понять, как они прыгают, чтобы избежать этих и других опасностей, это исследование проанализировало структуру задних ног и кинематику прыжковых движений. Показано, что у карликовых сверчков есть уникальные и замечательные особенности своих задних ног, которые имеют огромные бедра и в которых роль лапок сводится к двум парам верхушечной и субапикальной большеберцовых шпор.При горизонтальной ходьбе задние лапы не касаются земли и поэтому не влияют на ходьбу. Прыжки, совершаемые задними лапами, достигают скорости взлета 5,4 м / с -1 , что соответствует самым высоким значениям, зарегистрированным у любого насекомого (Берроуз, 2009), и дистанции 1,4 м, или 250-кратной длины их тела. Многие прыжки совершаются только одной задней ногой. Углы взлета велики, так что после взлета тело поворачивается назад вокруг своей поперечной оси.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Карликовые сверчки Xya capensis var. capensis (Saussure 1877) были собраны в трех местах в провинции Западный Кейп, Южная Африка; во влажных глиняных банках, окружающих плотину на территории кампуса Кейптаунского университета (33,95 ° ю.ш., 18,46 ° в.д.), на берегу озера в Вустере (33,63 ° ю.ш., 18,46 ° в.д.) и на песчаных окраинах Серебряный рудник Водохранилище на полуострове Кейп (34,07 ° ю. Ш., 18,40 ° в. Д.). Размеры нор X. capensis и жука-цицинделлиды Lophyra capensis , которые жили в одном и том же месте обитания в районе Университета Кейптауна, были измерены с помощью цифровых штангенциркулей.Плотность туннелей тигрового жука измеряли в десяти квадратах размером 1 м × 1 м.

Последовательные изображения прыжков были получены со скоростью 5000 с −1 и с выдержкой 0,03 мс с помощью одной камеры Photron Fastcam 1024 PCI [Photron (Europe) Ltd, Марлоу, Бакс, Великобритания], которая передавала изображения непосредственно на компьютер. Сто двадцать один прыжок 33 взрослых карликовых сверчков был зафиксирован при температуре 28–32 ° C.

Прыжки происходили в камере из стекла оптического качества шириной 80 мм, высотой 80 мм и глубиной 25 мм с полом из пенопласта высокой плотности.Прыжки были спонтанными или сопровождались резким звуком, создаваемым при падении с высоты 10 мм куска алюминия толщиной 1 мм (весом 6 г), который образовывал крышу камеры. Сверчок-карликовый крот мог прыгать в любом направлении относительно камеры (см. Дополнительные материалы, фильмы 1–3), но ограничения арены гарантировали, что большинство прыжков происходило в плоскости изображения камеры. Все анализы кинематики основаны на двухмерных изображениях, предоставленных единственной камерой.Измерения изменений углов суставов и перемещенных расстояний производились от прыжков, которые были параллельны плоскости изображения камеры или как можно ближе к этой плоскости. Скачки, которые отклоняются в обе стороны от плоскости изображения камеры на ± 30 градусов, были рассчитаны, чтобы дать максимальную ошибку в 10% при измерении углов суставов или тела. Выбранные изображения анализировали с помощью программного обеспечения камеры Motionscope (Redlake Imaging, Сан-Диего, Калифорния, США) или Canvas X (ACD Systems of America, Майами, Флорида, США).Чтобы можно было сравнить различные прыжки, регистрировали время, в которое задние лапы сначала двигались, а затем теряли контакт с землей (обозначенное как время t = 0 мс, время отталкивания). Период между этими двумя измерениями определял время, в течение которого тело ускорялось в прыжке. Вес насекомых был определен до того, как были сделаны снимки их прыжков. Если не указано иное, измерения представлены как среднее значение ± стандартная ошибка среднего.

Анатомия задних лап и заднегруди исследована у интактных насекомых и у насекомых, консервированных в 70% спирте или 50% глицерине.Образцы для сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) сушили в сушилке для критических точек Бальцерса (модель CPD 020, Бальцерс, Лихтенштейн), покрывали распылением сплавом золото / палладий до толщины 10 Å и исследовали под аналитическим СЭМ Leica Leo S440 Кембридж, Великобритания).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Экология карликовых сверчков