О нас — Официальный сайт Национального парка Беловежская пуща

Площадь — 150083 га.

Протяженность с севера на юг — 65 км.

Протяженность с запада на восток — от 20 до 52 км.

На территории польской части пущи находится Беловежский национальный парк, площадь которого составляет 10 502 га и земли Государственных лесов Польши. В белорусской части пущи и на прилегающих землях создан Национальный парк «Беловежская пуща» площадью 150083 га. Эти земли находятся в собственности государства и предназначены для охраны природы.

Протяженность национального парка с севера на юг составляет 65 км, а с запада на восток — от 20 до 52 км. Его территория разделена в настоящее время на 16 лесничеств. Кроме того, ему подчиняются лесоохотничье хозяйство «Шерешево» площадью в 11 520 га и лесоохотничье хозяйство «Выгоновское» площадью 90,9 тыс.га.

Для лучшей охраны и рационального использования ресурсов национального парка, его территория разделена на четыре функциональные зоны. Самый строгий режим охраны в заповедной зоне, предназначенной для сохранения в естественном состоянии природных комплексов. В этой зоне запрещаются все виды деятельности, кроме мероприятий по охране и научных исследований. Она занимает 38,8% территории национального парка и включает в себя большую часть высоковозрастных натуральных лесов Беловежской пущи.

Фото: Вячеслав Кравчук

Фото: Вячеслав КравчукВ зоне регулируемого использования (25,3%), предназначенной для сохранения природных комплексов и обеспечения условий их естественного развития, возможны только отдельные виды деятельности, а использование природных ресурсов ограничено.

Рекреационная зона (5,3%)

Национальный парк «Беловежская пуща» расположен на территории трех районов (Каменецкого, Пружанского, Свислочского) и двух областей (Гродненской и Брестской). Рельеф здесь полого-холмистый, равнинные участки чередуются с отдельными возвышенностями и понижениями. Высшей точкой является гора близ д. Порозово (242,5 м), низшей — урез р. Лесная Правая у д. Хомутины (143,6 м). Большинство рек имеют широтную направленность (в том числе и крупнейшие: Лесная Правая, Нарев, Наревка) и относятся к бассейну Балтийского моря. Их истоки находятся непосредственно в пределах лесного массива, либо в близлежащих болотах. Вблизи северо-восточной окраины пущи проходит водораздел между реками бассейнов Балтийского и Черного морей. Там хорошо сохранилось болото Дикое, которое в Европе является одним из крупнейших низинных болот мезотрофного типа.

Фото: Вячеслав Кравчук

Фото: Вячеслав КравчукЕстественных озер на территории национального парка нет, но есть более 10 искусственных водоемов. Самыми большими из них являются водохранилища Лядское и Хмелевское, созданные на месте поймы реки Переволока в южной части национального парка.

По данным многолетних наблюдений Каменюкской метеостанции, среднегодовые температуры воздуха положительные (5,1°—8,5°C). Средние температуры наиболее теплого месяца (июль) составляют 17,8°, самого холодного (январь) -4,4°. Максимальная и минимальная температуры достигают значений в 36,4° и -40,1°, соответственно. Осадков выпадает около 659 мм, причем основная их часть (почти 66%) приходится на теплый период.

Награды и звания

Национальный парк «Беловежская пуща» награжден дипломом Совета Европы для охраняемых природных территорий (1997 г.) . Данный диплом присуждается заповедникам и национальным паркам Европы за заслуги в области управления природными комплексами и является инструментом по оказанию консультативной помощи со стороны Совета Европы в области охраны природы.

Решением ЮНЕСКО от 14 декабря 1992 г. Беловежская пуща была включена в Список природных объектов Всемирного наследия, как единая трансграничная территория вместе в Беловежским национальным парком (Республика Польша), который был внесен в этот список в 1977 году. Согласно Конвенции по охране Всемирного культурного и природного наследия, принятой ЮНЕСКО в 1972 году, в данный список включаются наиболее значимые и уникальные природные объекты мира, что является наивысшим природоохранным статусом.

7 октября 1993 г. Беловежской пуще присвоен статус биосферного заповедника. Всемирная сеть биосферных заповедников создана в рамках программы МАБ (Man and Biosfere, МАВ) — «Человек и биосфера». МАБ — долгосрочная межправительственная междисциплинарная программа ЮНЕСКО по координации фундаментальных исследований (в рамках как естественных, так и социальных наук) проблем устойчивого развития, сохранения биологического разнообразия и совершенствования отношений между человеком и окружающей средой.

Наши партнеры

npbp.by

Официальный сайт Национального парка Беловежская пуща

Продукция побочного лесопользования

Торговый отдел:

Т/ф +375 (1631) 56 2 42

Email: [email protected]

Прайс лист

| Наименование | Цена с НДС |

|---|---|

| Варенье из брусники | 8,22 |

| Варенье из клюквы | 5,72 |

| Варенье из черной смородины | 5,45 |

| Варенье малиновое | 9,65 |

| Варенье вишневое с косточкой | 9,08 |

| Варенье черничное | 9,22 |

Деревообрабатывающее производство

Прейскурант отпускных цен на пилопродукцию, выпускаемую в ГПУ «НП «Беловежская пуща» на условиях франко-нижнего склада (склад предприятия).

Древесина была одним из главных факторов развития цивилизации и даже в наши дни остается одним из важнейших для человека видов сырья, без которого не могли бы обойтись многие отрасли промышленности.

Древесина – один из древнейших, известных человечеству строительных материалов, который всегда был и останется популярным в строительстве и отделке интерьера.

Особенности деревообработки – в ее многовековых традициях, постоянной ориентации на конкретные потребности человека, эволюционном развитии приемов труда, поступательном обновлении и расширении перечня продукции, прогрессирующем увеличении товарности производства.

На территории Национального парка «Беловежская пуща» осуществляют свою деятельность 3 цеха переработки древесины:

- ЦПД «Камеюки»

ЦПД «Камеюки» производит паллетные и тарные заготовки, поддоны; - ЦПД «Шерешево»

Лесопродукция для цехов заготавливается в хозяйственной зоне Национального парка и ЛОХ «Шерешево». В ЦПД Шерешево расположена линия по переработке мелкотоварной древесины.; - ЦПД «Новый Двор»

В ЦПД «Новый Двор» установлена новая линия «Гризли» по переработке мелкотоварной древесины. Здесь производят паллебные заготовки щепу из отходов лесопиления.

Выпускаемая цехами продукция – тарная заготовка на экспорт; обрезной и необрезной пиломатериал, штакетник горбыльный, горбыль, опилки реализовываются на внутреннем рынке.

- Строганный погонаж (доска пола, блок-хаус, вагонка, плинтус, наличник и др.).

- Пиломатериалы обрезные и не обрезные, брусок.

Имеются сертификаты: FSC, PEFC.

npbp.by

Официальный сайт Национального парка Беловежская пуща

Богатство животного мира, обилие зверя и кремния, а также наличие водного пути из Балтийского в Черное море, привлекало сюда охотников и создавало хорошие условия для жизни людей. Свидетельством этому являются древние захоронения, отдельные из которых относятся к периоду мелоградской культуры (VII–III в. до н.э.), а большая часть принадлежит к погребениям XI–XIII веков.

Киевские летописи содержат сведения об обитании в пуще племени ятвягов, занимавшихся охотой и рыбной ловлей и совершавших частые набеги на соседние земли. Происхождение ятвягов окончательно не установлено. Одни считают его литовцами, другие – славянами, третьи относят к переселенцам с берегов Черного моря. Сейчас о существовании племени, канувшего в вечность, напоминают лишь отголоски далеких преданий, обветренные камни-жертвенники, да осевшие курганы-могильники вблизи тихих пущанских речушек.

Камень жертвенник в Язвинском лесничестве

Камень жертвенник в Язвинском лесничествеТерритория Беловежской пущи неоднократно переходила от одного государства к другому, но практически всегда являлась местом охот высших сановных особ. С незапамятных времен здесь охотились киевские и литовские князья, польские короли, русские цари, генеральные секретари, сберегавшие ее для своих охот.

Известно, что еще в ХII веке в Беловежской пуще подолгу жил русский князь Владимир Мономах, который добывал здесь зубров, туров и благородных оленей. После перехода пущи во владение литовских князей в ней охотились князья Тройден, Витовт, Гедимин, Ягелло. Известно, что в 1409 году, после съезда в Бресте (где Ягелло и Витовт поклялись совместно бороться против общего врага – рыцарей Тевтонского ордена), Ягелло заготавливал в пуще провиант для 100-тысячного войска, принявшего затем участие в знаменитой Грюнвальдской битве.

Особой пышностью отличались охоты польских королей, превративших пущу в место роскошных забав и придворных увеселений. В этот период стали эксплуатироваться и другие природные богатства края. Так, при короле Сигизмунде Августе, было организовано производство поташа, железа, построены смолокурни. В конце XVI века началась вырубка леса. В 1639 году была предпринята ординация королевских пущ, имевшая своей целью определение их состояния и возможностей более интенсивной эксплуатации.

Зубр, убитый во время царской охоты

Зубр, убитый во время царской охотыС другой стороны, в 1558 году был издан закон об охране королевских охотничьих угодий, а в 1577 году положено начало опеки над зубром. Специальными распоряжениями устанавливалось количество животных для отлова, определялся круг лиц, имеющих право охоты.

В 1795 году Беловежская пуща стала частью Российской Империи. Екатерина II разрешила проводить в ней любые охоты, кроме отстрела зубров. Это привело к еще большему сокращению численности животных, а медведи и бобры были истреблены полностью. Будучи покровительницей академических наук, Екатерина охотно давала разрешения на отстрел зубров для многочисленных музеев Европы. Она, а затем и Павел I, раздали фаворитам и приближенным значительные участки пущанских земель, что способствовало уничтожению лесов и раздроблению территории. Большой урон древнему лесу нанес и обширный пожар 1811 года, а также нашествие наполеоновских войск в 1812 году.

Император Николай II, члены императорской фамилии и свита перед началом царской охоты

Император Николай II, члены императорской фамилии и свита перед началом царской охотыПри Александре II охота на зубров была ограничена. Сам император, хотя и был страстным охотником, охотился в пуще только один раз – в 1860 году. После этой охоты были введены более строгие меры по охране леса и лесных богатств. Для восстановления популяции благородного оленя с 1864 года несколько раз завозили животных из Германи.

В 1888 году Беловежская пуща перешла в собственность царской семьи в обмен на земли в Орловской и Симбирской губерниях. Формальным основанием к этому явилась забота о лучшем сбережении зубров. На деле же основной целью было дальнейшее обустройство пущи для охот. За короткий период наращивается численность животных, увеличиваются ассигнования на содержание егерской службы и проведение зимних подкормок. Для отдыха августейших особ строится охотничий замок в Беловеже. После завершения его строительства в пуще охотились Александр III, Николай II, великие князья.

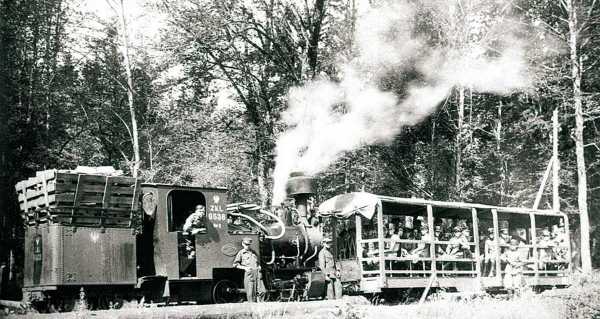

Серьезный урон пуще нанесла Первая мировая война. В это время пуща находилась под немецкой оккупацией и активно вырубались ценные высоковозрастные леса. Для переработки древесины было построено 4 лесопильных завода, а для ее вывоза проложено около 300 км узкоколейных железных дорог. За два года немецкого владычества было вывезено в Германию 4,5 млн. кубометров древесины. В тоже время предпринимались меры по охране пущи. В ее центре был создан «Парк девственной природы», который после окончания войны и перехода пущи в польское владение стал прототипом Беловежского национального парка (на его месте было создано надлесничество «Резерват» с охранным режимом, ставшее впоследствии национальным парком). Однако на остальной территории продолжалась эксплуатация лесных богатств. Лес рубила английская фирма «Century European Corporation». И хотя впоследствии концессионный договор был расторгнут, но большие площади высоковозрастных древостоев были уничтожены. массив.

В 1939 году, в силу исторических событий, пуща оказалась в составе Белорусской ССР и в декабре этого же года была объявлена Государственным заповедником. Его деятельность была прервана Второй мировой войной. Но лесозаготовки в пуще в этот период были незначительными и несопоставимыми с Первой мировой войной. Это объяснялось тем, что по инициативе Германа Геринга было решено создать здесь образцовое охотничье хозяйство для самых титулованных особ Рейха, для чего и сберегался лесной массив.

В 1939 году, в силу исторических событий, пуща оказалась в составе Белорусской ССР и в декабре этого же года была объявлена Государственным заповедником. Его деятельность была прервана Второй мировой войной. Но лесозаготовки в пуще в этот период были незначительными и несопоставимыми с Первой мировой войной. Это объяснялось тем, что по инициативе Германа Геринга было решено создать здесь образцовое охотничье хозяйство для самых титулованных особ Рейха, для чего и сберегался лесной массив. После освобождения пущи от немецких захватчиков в 1944 году, в Москве состоялась межправительственная советско-польская встреча. Согласно подписанному на ней соглашению, государственная граница разделила пущу на белорусскую и польскую части. На белорусской части продолжилась деятельность заповедника. В августе 1957 года он был преобразован в «Государственное заповедно-охотничье хозяйство», ставшее местом проведения охот высокопоставленных партийных чиновников и глав социалистических стран.

После освобождения пущи от немецких захватчиков в 1944 году, в Москве состоялась межправительственная советско-польская встреча. Согласно подписанному на ней соглашению, государственная граница разделила пущу на белорусскую и польскую части. На белорусской части продолжилась деятельность заповедника. В августе 1957 года он был преобразован в «Государственное заповедно-охотничье хозяйство», ставшее местом проведения охот высокопоставленных партийных чиновников и глав социалистических стран.

Для увеличения кормовой базы промысловых животных была проведена осушительная мелиорация отдельных болот, созданы искусственные водоемы, осуществлялась интенсивная биотехния. Одновременно были выделены участки с заповедным режимом, проводились достаточно обширные научные исследования.

В сентябре 1991 года, решением Совета Министров республики, был изменен статус пущи. Заповедно-охотничье хозяйство было преобразовано в Государственный национальный парк «Беловежская пуща». Его территорию разделили на функциональные зоны, что дало возможность применять не только пассивные, но и активные методы охраны популяций растений и животных.

В 1992 году, решением ЮНЕСКО, наиболее сохранившийся участок высоковозрастных насаждений национального парка включен в список Всемирного Наследия Человечества. Беловежская пуща стала первым объектом на территории бывшего СССР, удостоенным такого высокого звания. В 1993 году Беловежская пуща получила статус биосферного заповедника, а в конце 1997 года Совет Европы наградил ее Европейским Дипломом, как одно из эталонных природоохранных учреждений на континенте.

В настоящее время Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Беловежская пуща» находится в ведении Управления делами Президента Республики Беларусь». Этот высокий уровень подчиненности подчеркивает то внимание, которое уделяется охране природы в нашей республике.

npbp.by

Официальный сайт Национального парка Беловежская пуща

Этажность – 1.

Никорское лесничество+375 1632 462 31

Контора лесничества находится в д. Белый Лесок в 30 км от центральной усадьбы национального парка, рядом с обходной дорогой вокруг Беловежской пущи. Для размещения гостей на втором этаже лесничества оборудованы 2 номера гостиничного типа, где одновременно может разместиться 5 человек. Есть кухня с газовой плитой и микроволновой печью. Недалеко находится водоем.

Пашуковское лесничество+375 1632 56 466

Здание лесничества находится в д. Пашутская Буда в южной части национального парка. Не далеко от лесничества расположен гостевой дом «Лавы» на берегу водоема, что позволяет сделать отдых приятным и интересным. В лесничестве оборудованы две комнаты (с душем и санузлом), рассчитанные на проживание 4 человек. Есть кухня.

Хвойникское лесничество+375 1632 64 752

Находится в центральной части национального парка. Здание лесничества расположено в небольшой уютной деревеньке Хвойники (30 км от д. Каменюки). Красивые лиственные и хвойные леса с большим числом деревьев-великанов соседствуют с открытыми пространствами, куда выходят кормиться дикие животные. В двух комнатах на втором этаже лесничества могут проживать 4 человека. Комнаты оборудованы необходимыми коммуникациями.

Язвинское лесничество+375 1513 72 652

Здание лесничества находится в д. Немержа в центральной части национального парка. Роскошные дубравы, небольшие речки, водоем близ лесничества позволяют сделать отдых приятным и интересным. В лесничестве оборудованы две комнаты (с душем и санузлом), рассчитанные на проживание 4 человек. Есть кухня.

Дополнительные услуги:

- Номера для некурящих

- Уличная парковка

Для активного отдыха

- Аренда дома «Лавы» (дом рыбака) с 10:00 до 22:00

- Аренда места отдыха оз. Лавы

Разговорный язык

npbp.by

Официальный сайт Национального парка Беловежская пуща

Этажность – 3.

Количество номеров – 32.

Питание – Включен завтрак.

Гостиница №2 расположена в административном центре ГПУ НП «Беловежская пуща» в аг. Каменюки. В самом центре деревни по улице Пущанская. Нельзя проехать мимо высокой деревянной церкви с куполами. Сразу за церковью находится светло-розовое с фиолетовым оттенком здание гостиницы (3 этажа). Удобно размещена гостиница по отношению к магазинам, кафе «Алеся» (150 м). В самой гостинице находится бар. В гостинице имеются номера двухкомнатные и однокомнатные, с двуспальной кроватью, двумя односпальными кроватями, тахтой. Вход в гостиницу оборудован пандусом, а в самой гостинице есть номер для инвалидов-колясочников.

Все номера оборудованы санузлом (душ, туалет), телевизором и электрическим чайником.

В трехэтажной гостинице имеются следующие категории номеров:

- 3 номера люкс (2 комнаты) — в одной комнате спальня, в другой гостиная с диваном;

- 24 номеров (1 комната) — две кровати;

- 8 номеров (1 комната) — двуспальная кровать;

- 1 номер (1 комната) — односпальная кровать (номер для инвалидов) вход в гостиницу оборудован пандусом;

Предоставляется информация о:

- экскурсионных программах;

- туристических объектах;

- туристических маршрутах.

Заезд после 14:00, выезд до 12:00 (заранее по согласованию с администратором возможно продление времени выселения)

Проживание в гостиничном комплексе с домашними животными строго запрещено

Оплата производится в белорусских рублях; возможна оплата по банковским карточкам Visa, MasterCard, Maestro, БЕЛКАРТ

Дополнительные услуги:

- Номера для некурящих

- Круглосуточная стойка регистрации

- Чистка обуви

- Бассейн, сауна, баня (на территории ГК «Каменюки»)

- Кабинет гидромассажа (жемчужная, хвойная ванна) (на территории ГК «Каменюки»)

- Массажный кабинет (на территории ГК «Каменюки»)

- Завтраки, которые включены в стоимость проживания, проходят в баре гостиницы

- Рядом с гостиницей расположено кафе «Алеся»

Конференц-сервис

- Аренда зала для кофе-пауз (на территории ГК «Каменюки»)

- Аренда актовых и конференц-залов (2 зала по 146 мест, 1 зал 15 мест, 1 зал 25 мест) (на территории ГК «Каменюки»)

- Уличная парковка

Услуги для детей

- Для детей возрастом до 3 лет предоставляется детская кроватка

- Детская площадка, детская комната (на территории ГК «Каменюки»)

Для активного отдыха

- Прокат велосипедов

- Аренда места отдыха оз. Лавы (на территории ГК «Каменюки»)

- Аренда дома «Лавы» (дом рыбака) с 10:00 до 22:00 (на территории ГК «Каменюки»)

- Аренда места отдыха оз. Плянта (на территории ГК «Каменюки»)

- Прокат палок для финской ходьбы (на территории ГК «Каменюки»)

Разговорный язык

- Русский язык

- Английский язык

npbp.by

О нас в деталях — Официальный сайт Национального парка Беловежская пуща

Животный мир Беловежской пущи богат и разнообразен. Он мог бы быть еще богаче, но некоторые виды в недавнем историческом прошлом были истреблены человеком. Так, в XVII в. был выбит тур, исчезли росомаха и перевязка, в XVIII – бобр, благородный олень, тарпан, в XIX – медведь, дикий кот, летяга, в начале XX в. – зубр, а после 1953 не встречается и европейская норка. Было время, когда в пуще отсутствовал волк.

Восстановить видовой состав фауны, или даже его пополнить, пытались неоднократно. Успешно были акклиматизированы или реакклиматизированы олени, зубры, бобры, а также лани (последние истреблены во время Первой мировой войны). Неудачными оказались опыты по акклиматизации северного оленя, муфлона и реакклиматизации медведя. Тарпановидную лошадь, среди предков которой были исчезнувшие с лица земли дикие тарпаны, в настоящее время можно увидеть только в экскурсионных вольерах национального парка. В ее жилах течет также и кровь домашней лошади. В тоже время некоторые виды нашли в пуще экологическую нишу, мигрировав из других мест. Это енотовидная собака, ондатра, американская норка.

Млекопитающие. Млекопитающие Беловежской пущи в настоящее время представлены 59 видами, что составляет 85% фауны Беларуси. Среди них наибольший интерес представляет зубр, внесенный в Международную Красную книгу. Это наиболее крупное в Европе и одно из древнейших животных нашей планеты, относящееся к роду бизонов. Чистокровные зубры в настоящее время представлены двумя подвидами – беловежским и беловежско-кавказским. Ранее (в период с 1946 по 1968 гг.), в белорусской части Беловежской пущи содержались оба подвида.

Затем животные с примесью кавказской крови были вывезены, и сейчас здесь обитают только беловежские или равнинные зубры. Длина тела самцов варьирует в пределах 255-305 см, высота в области груди – 170-195 см. Самки несколько меньших размеров. Масса взрослых самцов равна 600-850 кг (иногда может достигать 1 тонны), самок – 400-600 кг. У взрослых особей хорошо выражен половой диморфизм. У быков, вследствие большей длины остистых отростков в области груди, хорошо выделяется горб, а голова увенчана парой хорошо развитых и несколько загнутых внутрь черных серповидных рогов. Они толще, мощнее и шире, но изогнуты меньше, чем у самок. Свисающая с нижней части шеи грива придает зубру облик первобытного зверя. В окраске тела преобладают коричнево-бурые тона. Полного физического развития зубры достигают в возрасте 7-8 лет, а живут около 25 лет.

Теснимые человеком, зубры едва не исчезли с лица земли. Леса Беловежской пущи явились последним местом обитания этих животных. Они находились здесь под особой охраной. Наибольшее количество зубров в пуще было учтено в 1857 году (1898 особей). Однако неумеренное разведение других копытных (оленей, ланей, косуль, кабанов), выпас большого количества домашнего скота, который является пищевым конкурентом зубров, а также браконьерство в годы Первой мировой войны, привели к тому, что их поголовье стало катастрофически сокращаться. В 1919 году была убита последняя вольно живущая зубрица. Сохранилось только 52 особи зубров в зоосадах и зоопарках стран Западной Европы, большинство которых когда-то были вывезены из Беловежской пущи. Поэтому восстановление поголовья лесных гигантов решили начать именно в пуще. В белорусскую часть пущи в 1946 году завезли первых 5 зубров, купленных в Польше. В 1953 году зубров выпустили на свободу и началось их вольное разведение в Беловежской пуще, возвращение в прежние места обитания.

С годами численность зубров возрастала и стала превышать оптимальное количества (250 голов), рекомендованное для содержания на этой территории. Поэтому в последующие годы началось регулирование их поголовья, расселение по другим районам республики.

В зимнее время зубры концентрируются около мест подкормок, где получают сено и сочные корма. Самки с молодняком и небольшим числом взрослых самцов образуют в этот период крупные стада или скопления.

Половозрелые быки вне периода размножения обычно держатся отдельно, группами в 3-5 (иногда до полутора десятка) особей. Их нередко можно встретить на окраинах пущи или за ее пределами. Регистрируются и зубры-одинцы – старые быки, ведущие одиночный образ жизни.

В летне-осенний сезон происходит постоянное перемещение животных по территории национального парка. В это время преобладают смешанные группы из самок, молодняка и телят, насчитывающие от 15 до 20 (иногда до 80 и более) особей. Они непостоянны и сформированы из животных, не связанных родственными узами. Вожак такого стада – сильная и опытная зубрица, которой подчиняется все стадо.

Брачный период у зубров называется «яр» и приходится на август-октябрь. В это время быки бродят в поисках зубриц и почти всегда присутствуют в их стадах. Между ними иногда происходит борьба за самку. После спаривания они возвращаются в свои прежние места обитания.

Беременность у зубриц длится в среднем 264 дня. Обычно раз в 2-3 года самка приносит одного теленка, который может кормиться молоком матери до двух лет. Основной период отелов приходится на май-июль. Родившегося теленка в первые дни мать яростно защищает и приводит в стадо лишь спустя две-три недели после того, как он окрепнет.

Кормящихся зубров чаще всего можно встретить в дубово-грабовых лесах, сосново-еловых борах, смешанных молодняках, на лесных полянах, лугах и полях. В их рацион входят около 330 видов растений.

Согласно переписи 2006 года, в 32 странах мира насчитывалось 3155 зубров. При этом на воле обитало 1955 животных, в условиях загонов и зоопарков – 1200. По количеству зубров Беларусь занимает второе место в мире (после Польши) – около 600 голов. Только в белорусской части Беловежской пущи в 2008 г. их поголовье составило почти 350 особей.

Кроме зубров, из копытных в пуще водятся благородный олень, косуля, лось и кабан.

Наиболее многочисленными из них являются олень и дикий кабан, количество которых в отдельные годы может достигать более 1500 особей.

Поголовье косули европейской (дикой козы) подвержено значительным колебаниям и зависит от условий зимы и наличия ее врагов – волка и рыси.

В последние годы численность косули в пуще составляет около 300 особей.

Самым малочисленным видом среди копытных является лось. В Беловежской пуще обитает всего лишь около его 80 особей. Основными причинами низкой численности лося является несоответствие условий обитания и пищевая конкуренция оленя.

Хищные млекопитающие представлены 12 видами. Наиболее крупные из них – волк, рысь, лисица, енотовидная собака, барсук и выдра. Из мелких хищников встречаются каменная и лесная куницы, американская норка, хорь, горностай, ласка.

Фауна насекомоядных млекопитающих включает 7 видов. Обычны еж, крот, бурозубки обыкновенная и малая, кутора обыкновенная. Более редко встречаются бурозубка средняя и кутора малая. Бурозубка малая (ее масса около 3 г) – это самое маленькое млекопитающее мира.

К отряду грызунов в пуще относится 20 видов. Среди них такие редкие как мышовка, мышь-малютка, сони (орешниковая и садовая), хомяк, полевки (подземная, экономка и пашенная).

Заяц-русак достаточно обычен в Беловежской пуще, в то время как беляк лишь изредка встречается лишь на севере лесного массива.

Из 13 видов рукокрылых, обитающих в пуще, 5 занесены в республиканскую Красную книгу. Это малая вечерница, европейская широкоушка, северный кожанок, ночницы Бранда и Наттерера. Для последнего вида пуща является единственным местом нахождения в нашей республике.

Орнитофауна. Орнитофауна Беловежской пущи исключительно богата и разнообразна. Здесь обитает более 250 видов птиц из 310, отмеченных для всей территории Беларуси. Это больше, чем в любом другом национальном парке нашей страны или Польши. Гнездятся из них 186 видов.

Благодаря хорошо сохранившимся биотопам, в пуще встречаются 64 вида птиц, внесенных в последнее издание Красной книги Республики Беларусь.

Здесь обитают бородатая неясыть и мохноногий сыч, черный аист и большая выпь. Поэтому не случайно Беловежская пуща и болото «Дикое» (на котором обитает весьма редкий вид – вертлявая камышевка) являются ключевыми орнитологическими территориями, имеющими международное значение.

Из 28 видов дневных хищных птиц, отмеченных за последние 100 лет на территории нынешней Беларуси, в Беловежской пуще зарегистрировано 25 видов. Самым крупным пернатым хищником является орлан-белохвост, облюбовавший пущанские водоемы. Он внесен в списки Международной и национальной Красных книг.

Его малая численность обусловлена не столько браконьерством и разорением гнезд, сколько сведением лесов в поймах больших рек и озер, оскудением рыбных богатств, беспокойством в гнездовое время, а также неумеренным применением в сельском хозяйстве ядохимикатов, конечным потребителем которых стали многие рыбоядные птицы.

Из находящихся под угрозой исчезновения птиц Европы в пуще гнездится (7 пар) также и большой подорлик, численность которого в Беларуси в целом около двухсот пар. В национальном парке отмечены даже смешанные пары большого и малого подорликов.

Ночные хищники – совы, представлены 11 видами, большинство которых занесено в Красную книгу.

Самая крупная сова – филин, масса взрослых птиц от двух до трех килограммов, а самая маленькая – воробьиный сыч, который весит всего 60–80 г.

Беловежская пуща – это, пожалуй, единственное место, где отмечены на гнездовании все 10 видов дятлов, встречающихся в Европе. Здесь можно встретить типичного жителя европейских лиственных лесов – дятла среднего и представителя северных таежных хвойных лесов – дятла трехпалого, обитателя дремучих лесов – белоспинного дятла и исключительно синантропный вид – сирийского дятла, самого маленького в Европе дятла-вертишейку и самого большого – желну, самого скрытного – седого и самого «общительного» – большого пестрого.

Птицы – удивительные создания природы. О них можно рассказывать долго. Но лучший способ познания – это самому изучать их в природе.

Рептилии. В Беловежской пуще отмечены все 7 видов рептилий Беларуси. Из змей наиболее обычным является уж обыкновенный, который обитает в национальном парке почти повсеместно, и чаще всего встречается во влажных местах. Реже можно увидеть гадюку обыкновенную и медянку.

Наиболее типичная из ящериц – ящерица прыткая. Обычно ее можно увидеть на полянах среди светлых сосновых лесов. Несколько меньшая по размерам ящерица живородящая обитает по заболоченным соснякам, берегам рек и озер. Веретеница ломкая отличается от других ящериц отсутствием конечностей и встречается по всей территории пущи. Болотная черепаха, как и медянка, занесена в Красную книгу Беларуси.

Земноводные. В Беловежской пуще обитают 11 видов земноводных. Это тритоны обыкновенный и гребенчатый, жерлянка краснобрюхая, чесночница, квакша, три вида лягушек и три вида жаб. Лягушки травяная и остромордая обычны в сырых лесных местообитаниях, а лягушка прудовая – в водоемах со стоячей водой. Из жаб, чаще всего, встречается жаба серая, предпочитающая влажные леса. Более редки жабы зеленая и камышовая (последняя занесена в республиканскую Красную книгу). Достаточно обычным видом является квакша, которая благодаря присоскам на пальцах может лазать по ветвям деревьев и кустарников. Чаще всего ее можно встретить в широколиственных лесах и на влажных закустаренных лугах.

Ихтиофауна. Ихтиофауна Беловежской пущи представлена 27 видами рыб и ручьевой миногой. Обычны плотва, окунь, ерш, щука, пескарь, линь, караси обыкновенный и серебряный. Редкие представители – угорь и сом, отмеченные по единичным встречам. Один вид – усач, или мирон, занесен в республиканскую Красную книгу. Основное обилие рыб в сосредоточено в водосборах рек Лесная и Нарев и искусственных водохранилищах Лядское и Хмелевское.

Насекомые. Около 70% всех живых существ, населяющих нашу планету – насекомые. Уже сейчас открыто и описано более миллиона их видов, но ученые ежегодно находят сотни и тысячи новых. Для Беловежской пущи известно около 10 000 видов насекомых, несмотря на то, что эта группа еще недостаточно изучена.

Наиболее богаты видами отряды жесткокрылых, перепончатокрылых, двукрылых, чешуекрылых и полужесткокрылых, на долю которых приходится более 95% видового разнообразия насекомых национального парка.

Среди почти 3000 видов жесткокрылых самыми многочисленными являются жужелицы, стафилиниды, долгоносики, листоеды, дровосеки и пластинчатоусые. Самые крупные жужелицы – это брызгуны, 6 видов которых занесены в Красную книгу. Из них наиболее редкий вид – жужелица блестящая, а жужелица интрикатус – один из самых красивых.

Многие виды беспозвоночных обитают в почве, лесной подстилке, гнилой древесине и под корой деревьев. Особенностью фауны жесткокрылых Беловежской пущи является наличие большого числа видов, обитающих в мертвой древесине на различных стадиях ее разложения. Они крайне редко встречаются в других лесах, поскольку там ведутся санитарные рубки и уборка сухостойной древесины. Один из таких видов, причевольно крупный и эффектный, – это жук-отшельник, личинки которого питаются полуразложившейся древесиной лиственных деревьев. Взрослые жуки ведут ночной образ жизни и питаются соком, вытекающим из ран на стволе дерева. В Европе отшельник уже давно стал большой редкостью и находится под охраной. В Беларуси он встречается чаще, но также занесен в Красную книгу, как и навозник весенний. Последний вид в пуще является одним из фоновых, а в отдельных местах превосходит по численности обычные виды навозников-землероев.

Из других жесткокрылых следует отметить короеда-типографа – основного стволового вредителя ели. В результате его жизнедеятельности может происходить отмирание еловых лесов на большой площади. Определенный вред наносят и другие виды короедов, а также представители семейств златок и дровосеков, из которых наиболее заметны и обычны дровосек-кожевник и большой еловый усач.

Из более полутора тысяч видов бабочек, отмеченных в Беловежской пуще, подавляющее большинство составляют виды, ведущие ночной образ жизни. Обычно они окрашены в невзрачные серые тона. Среди них размерами и яркой окраской выделяются бражники, павлиноглазки, медведицы и некоторые виды совок. Бражники по праву считаются лучшими летунами среди чешуекрылых и могут развивать скорость до 50–70 км/ч. Они опыляют цветы на лету, не садясь на них.

Из ярко окрашенных дневных бабочек размерами и окраской выделаются ленточники и переливницы, практически никогда не встречающиеся на цветках. Они всегда летают высоко в кронах деревьев и спускаются вниз лишь для того, чтобы попить воды из придорожных луж. Наиболее эффектным представителем чешуекрылых является махаон, обликом напоминающий своих тропических сородичей. Эту бабочку не спутаешь ни с какой другой. Главным условием ее обитания является наличие определенных растений из семейства зонтичных, которыми питаются ее гусеницы.

Бархатницы отличаются особым нежным бархатистым налетом на крыльях и раскраской в виде «глазков». На открытых пространствах низинного болота Дикое обитает самая крупная в Беларуси популяция сенницы-эдипп. Бабочка краеглазка придорожная сравнительно немногочисленна и встречается, чаще всего, в широколиственных и смешанных лесах.

Из многочисленных бабочек-белянок в Беловежской пуще обитает редкая в Европе желтушка торфяниковая, гусеницы которой питаются голубикой на верховых болотах в сосняках сфагнового и багульникового типов. В отличие от других видов желтушек, у этой бабочки лимонно-желтую окраску крыльев имеют только самцы, самки же белой окраски. Эта бабочка, наряду с бражником осиновым, голубой орденской лентой (названа так из-за широкой голубой перевязи на задних крыльях), орденской лентой малиновой, медведицей-госпожой, большой переливницей и другими видами, подлежит строгой охране.

Разнообразны и насекомые из отряда перепончатокрылых. Это разные виды ос, среди которых наиболее крупные – шершни строят гнезда в дуплах старых деревьев, а также рогохвосты, пилильщики и санитары леса муравьи. Из пчелиных особое внимание привлекают шмели, появляющиеся ранней весной, когда большинство насекомых еще находится в спячке. В последнее время в Европе отмечено снижение их численности, в результате чего некоторые виды шмелей стали редкими.

Летят столетия, а пуща по-прежнему радует шумом вековых дубрав. Этот первобытный лес постоянно привлекает к себе внимание ученых, так как сложившийся здесь уникальный природный комплекс, богатство и сохранность растительного и животного мира не имеют аналогов в мире.

В научном отделе национального парка работают более 20 сотрудников. Особое внимание они уделяют изучению структуры и динамики развития лесных насаждений, в том числе уникальных высоковозрастных древостоев, а также проблемам сохранения популяций зубра и крупных млекопитающих, орнитологическим исследованиям, сохранению редких видов и их сообществ. Для проведения исследований в Беловежскую пущу приезжают ученые не только из Беларуси, но и других стран, поскольку она является своеобразной лабораторией и эталонной территорией для изучения процессов в первобытной природе.

Фото: Влад Соколовский, Александр Бедуля, Антон Кузьмицкий, Евгений Литвин

npbp.by

Беловежская пуща — Википедия

Масштабы лесаБелове́жская пу́ща (белор. Белавежская пушча, польск. Puszcza Białowieska; также Беловежская Пуща[1][2]) — наиболее крупный остаток реликтового первобытного равнинного леса, который, согласно представлениям, сложившимся в современной науке, в доисторические времена произрастал на территории Европы. Постепенно он был вырублен, но в относительно нетронутом состоянии в виде крупного массива сохранился только в Беловежском регионе на территории современной Белоруссии и Польши. Беловежскую пущу относят к экорегиону под названием «сарматский смешанный лес».

Через Беловежскую пущу проходит государственная граница между Польшей и Белоруссией. Рядом с Пущей находится водораздел Балтийского и Чёрного морей. Для сохранения уникальной природы в Беловежской пуще выделены четыре функциональные зоны с различным режимом охраны: заповедная зона, зона регулируемого пользования, рекреационная и хозяйственная зоны. Кроме того, вокруг Пущи создана охранная (буферная) зона.

В рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в 1976 году в польской части Пущи создан биосферный заповедник «Беловежа»[3][4], а в 1993 году в белорусской части Пущи — биосферный заповедник «Беловежская пуща»[5] с площадью 216,2 тыс. га (2015), имеющий зону ядра, буферную и переходную зоны[6].

В 1979 году решением ЮНЕСКО Беловежский национальный парк (Польша) включён в Список Всемирного наследия. В 1992 году этот природоохранный объект ЮНЕСКО расширился за счёт части Государственного национального парка «Беловежская пуща» (Белоруссия), получив название Belovezhskaya Pushcha/Bialowieza Forest[7]. Решением сессии Комитета Всемирного наследия от 23 июня 2014 единый трансграничный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с площадью 141 885 га и буферной зоной 166 708 га получил название Białowieża Forest, Belarus, Poland[8][9].

Вопреки распространённому мнению, название происходит не от сторожевой башни в Каменце, так как она была прозвана «Белой вежей» только в XIX веке, а побелена и того позже — при советской власти[10]. Возможно, от названия центрального населённого пункта — Беловежа, находящегося сейчас на территории Польши, по аналогии с названиями других пущ: Кобринская, Гродненская, Шерешевская, Налибокская и т. д.

В 2009 году построен эколого-просветительский центр национального парка «Беловежская пуща», в котором разместился обновленный музей природы[11]Рельеф равнинный. Снег удерживается 70—75 дней. Самые крупные реки — Нарев, Наревка, Рудавка, Гвозна, Лесная, Белая. Почвы преимущественно дерново-подзолистые. Климатические и почвенные условия благоприятствуют развитию пышной растительности (около 890 видов).

Беловежская пуща является уникальным и крупнейшим массивом древних лесов, типичных для равнин Средней Европы. Под лесом 86 % территории. Преобладают сосновые леса (59,3 %), главным образом черничные и мшистые.

Средний возраст деревьев в лесах Беловежской пущи составляет 81 год, на отдельных участках леса деревья имеют возраст 250—350 лет и диаметр до 150 см. В Пуще зарегистрировано более тысячи деревьев-великанов (Царь-дуб и другие 400—600-летние дубы, 250—350-летние ясени и сосны, 200—250-летние ели). Ель — самая высокая порода беловежских лесов: до 50 м высотой. У заболоченных пойм рек и на низинных болотах растёт ольшаник (14,8 %). Березняки (9,8 %) главным образом на переходных болотах, на возвышенных местах — клён, ясень, ель. Хорошо развит подлесок из черемухи, бересклета, лещины, чёрной смородины, малины. Осина почти не образует чистых древостоев (0,5 %).

Беловежская пуща по числу видов растений и животных не имеет себе равных в Европе. Здесь произрастают 958 видов сосудистых споровых и семенных растений, зарегистрировано 260 видов мхов и мохообразных, более 290 видов лишайников и 570 видов грибов.

В списке фауны Беловежской пущи насчитывается 59 видов млекопитающих, 227 видов птиц, 7 видов пресмыкающихся, 11 видов земноводных, 24 вида рыб и более 11 000 беспозвоночных животных. Здесь обитает самая крупная в мире популяция зубров. Из крупных травоядных животных здесь встречаются благородный олень, дикий кабан, косуля и лось, из хищников обитают волк, лисица, рысь, барсук, куница лесная, выдра и другие. В Пуще сохранились уникальные сообщества беспозвоночных — обитателей мёртвой и гнилой древесины, трутовых грибов, верховых и низинных болот. Флора и фауна представлены большим числом редких видов растений (пихта белая, дуб скальный, лилия-саранка, астранция большая, бубенчик лилиелистный), животных (зубр, рысь, барсук) и птиц (орлан-белохвост, змееяд, чёрный аист, журавль серый, подорлик малый, филин, неясыть бородатая, сыч воробьиный, дятел белоспинный, дятел трёхпалый, сизоворонка, камышовка вертлявая и многие другие), занесённых в Красную книгу Белоруссии.

Беловежская пуща — старейший заповедник в Европе. Старые девственные леса этих мест упоминаются ещё в Ипатьевской летописи под 983 годом[12]. Ещё в XII веке, до того как эти леса стали называться Беловежской пущей, здесь подолгу жил Владимир Мономах, охотясь за турами, зубрами и оленями[13]. В 1276 году князь Владимир Волынский основал здесь город-крепость Каменец. В конце XIII века Беловежская пуща переходит во владение великих князей литовских, а со времени правления Ягайло — под контроль Королевства Польского[12]. В 1409 года Ягайло издал привилей, согласно которому охота на крупного зверя в Пуще запрещалась всем, кроме короля и его двоюродного брата Витовта[источник не указан 1328 дней]. Пуща стала охраняемой территорией, но великокняжеские и королевские охоты наносили немалый ущерб поголовью крупных животных:

Осенью 1409 года, перед походом на тевтонских рыцарей, Ягелло отправился в сопровождении многочисленных охотничьих отрядов в Пущу, чтобы заготовить мясо диких животных для своей стотысячной армии. Он охотился в Пуще всю осень и зиму на крупного зверя — тура, зубра, оленя, лося, кабана. Кроме животных, которых убивали ради мяса, в Пуще ловили и диких лошадей — тарпанов. Это были небольшие коренастые лошадки серо-гнедой масти. Они отличались выносливостью и быстротой бега.

С 1569 по 1795 год Пуща находилась в составе Речи Посполитой. В XVII—XVIII веках польские короли также устраивали огромные охоты в лесах Беловежской пущи, но характер этих охот изменился. Теперь охота уже не являлась серьёзным делом заготовки продовольствия для армии, а превратилась в роскошную королевскую забаву. Для королевских охот на реке Неревке был построен большой охотничий дом с флигелями, где после охот пировали король и его свита. Для удобства охоты в Беловежской пуще был устроен специальный зверинец. Он представлял собою большую площадь леса, огороженную крепкой изгородью, куда королевские егеря запускали выловленных в Пуще крупных зверей[14].

Ко времени начала королевской «охоты» животных, находившихся в зверинце, сгоняли в ещё более ограниченный участок леса, огороженный прочным забором; из этого загона был устроен выход в виде узкого коридора, а возле него воздвигалась роскошная королевская беседка. Прибывший на охоту король с семьею и свитою располагался в беседке, и тогда начиналась «охота». Проход из загона в коридор открывался, и загонщики начинали гнать зверей. Перепуганные животные выскакивали из загона, неслись по коридору мимо королевской беседки, где неминуемо попадали под выстрелы. За одну такую «охоту» в 1752 году[15] было убито сорок два зубра и много других зверей.

— Скребицкий Г. А., Чаплина В. В. В Беловежской пуще[16]

В 1795 году территория Беловежской пущи вошла в состав России. Екатерина II разрешила проводить в Пуще любые охоты, кроме отстрела зубров. Это привело к сокращению численности животных[17].

Во время польского восстания 1830 года в Беловежской пуще действовал отряд повстанцев под руководством Красковского. 17 мая генерал ну Рузену отправил солдат во главе с полковником Сарабией на подавление мятежа. Солдаты захватили лагерь повстанцев, но затем, узнав, что те смогли уничтожить поезд, следовавший из Бреста в Скидель, решил отступить. Чуть позже в Беловежскую пущу генералом ну Рузену был направлен отдел генерала Линдена, но 24 мая он был разбит отрядом Хлаповского, пришедшего из Польши. После этого отряд Красковского присоединился к Хлоповскому и навсегда покинул Беловежскую пущу[18]. Также на территории Беловежской пущи действовал отряд Ровко (300 человек). Российские войска вытеснили его из Пущи, позднее часть отряда присоединилась к Хлоповскому, а часть (около 100 человек) продолжила борьбу на прежнем месте, но в конце июля присоединились к повстанческому генералу Дембинскому. Ещё в Беловежскую пущу из Польши пришел отряд С. Ружицкого. 24 июля Ружицкий перерезал коммуникации между Брестом и Гродно. Им был взят в плен генерал Панютин, который ехал занять должность начальника штаба армии Паскевича. Русская пехота и кавалерия (драгунский полк) старались отбросить повстанцев за Буг, но это им не удалось и Ружицкий добрался до Беловежской пущи. 25 июля произошел бой в пуще под деревней Лесное, закончившийся безрезультатно. Однако после боя повстанцы покинули территорию Пущи[19].

«Александр III на охоте в Беловежской пуще в августе 1894 г.» Худ. М. ЗичиВ 1802 году Александр I своим указом запретил охоту на зубра на территории Пущи. В этом же году Пуща включается в состав Гродненской губернии, гербом которой был зубр. С 1809 года начинается регулярный учёт зубров, в 1864 году из Германии завозятся олени (они были полностью уничтожены к 1705 году) для дальнейшего их разведения и организации на них охот[20]. В 1888 году Пуща была включена в собственность царской семьи в обмен на земли в Орловской и Симбирской губерниях. В 1889—1894 годах был построен императорский охотничий Дворец в Беловеже, к которому была проложена железная дорога для более удобного подъезда царских особ. С этого времени организовываются пышные охоты, наиболее грандиозные из которых датируются 1897, 1900, 1903 и 1912 годами[21].

Во время Первой мировой войны территория Пущи была оккупирована германскими войсками. В это время начинается интенсивная прокладка узкоколейных железных дорог (около 300 км) с целью заготовки ценной древесины, а для её переработки строятся 4 лесопильных завода. За два с половиной года в Германию было вывезено 4,5 млн м³ древесины самых ценных пород[22]. Военные действия и оккупация нанесли огромный урон и животному миру — в ставшем фактически бесхозным заповеднике расцвело браконьерство. К 1919 году были истреблены зубры и лани, резко сократилась численность оленей и кабанов[23]. После войны Беловежская пуща перешла к Польше, но эксплуатация её лесов продолжилась. Только в 1927—1928 годах было заготовлено около 2 млн м³ древесины, в 1934—1935 годах — свыше 1 млн м³. В результате к концу 30-х годов до 20 % территории Пущи оказалось вырубленной[21].

Однако уже в 1920-е годы в Беловежской пуще активизируется природоохранная деятельность. В 1921 году на участке площадью в 4594 га было образовано лесничество «Резерват» и охвачено абсолютно заповедной охраной 1061 га леса. С 1929 года вся территория лесничества стала абсолютно заповедной. В 1932 году на месте этого надлесничества был образован «Национальный парк в Беловеже» (4693 га) со строгим режимом заповедности. В этот период в Пуще начинаются работы по восстановлению вольной популяции зубра (1929), создаётся питомник тарпановидных лошадей (1936), начинает восстанавливаться численность оленя, кабана, косули[24].

В 1939 году Беловежская пуща вошла в состав БССР, и на её территории был организован Белорусский государственный заповедник «Беловежская пуща»[25]. В июле 1940 года было принято постановление о введении полной заповедности на всей территории Пущи[26], но его осуществление прервалось с началом Великой Отечественной войны. После освобождения от немецких войск деятельность заповедника была возобновлена в октябре 1944 года. Но при послевоенном установлении государственной границы[27] СССР с Польской Народной Республикой часть заповедника (55 тыс. га) вместе с его историческим центром — посёлком Беловежа, Национальным парком и зубропитомником — отошли к ПНР[24].

На территории Белоруссии осталось 74,5 тыс. га Беловежской пущи, практически без базы для научной работы и организационной деятельности. Всё это пришлось создавать вновь. Был построен новый зубропитомник и польскими коллегами переданы 5 зубров, которые стали родоначальниками зубриной популяции в белорусской части Пущи. К 1953 г. количество животных в вольерах достигло 19 особей. После чего они были выпущены на волю и с этого момента начался новый этап в истории разведения зубров.

— Козулько Г. А., Жуков В. П. Государственный национальный парк «Беловежская пуща» — старейший заповедник в Европе[28]

С 1957 года Пуща имела статус Государственного заповедно-охотничьего хозяйства, в 1991 году реорганизована в Государственный национальный парк «Беловежская пуща». На территории польской части Пущи существует Беловежский национальный парк.

8 декабря 1991 года в Беловежской пуще были подписаны соглашения о преобразовании СССР в СНГ[29].

Здесь забытый давно наш родительский кров.

И, услышав порой голос предков зовущий,

Серой птицей лесной из далёких веков

Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща.

- Песня также была очень популярна в исполнении ВИА Песняры и Большого Детского хора СССР под руководством Виктора Попова.

- Беловежской пуще посвящена книга очерков Георгия Скребицкого и Веры Чаплиной «В Беловежской пуще» (1949). Книга предваряется подробным очерком истории Пущи и написана на документальном материале нескольких поездок в заповедник — как цикл «времена года»: лето-осень-зима-весна. Переведена на венгерский (1950), белорусский (1951), чешский (1952) и немецкий (1952) языки[31].

- Также Беловежская пуща упоминается в романе Генрика Сенкевича «Потоп», как непроходимый бор и место надёжного укрытия жены и детей одного из героев.

- Серия литографий «Беловежская пуща» (1910) польско-белорусского художника Антона Каменского.

- Почтовые конверт и блок марок

Герб Беловежской Пущи на художественном маркированном конверте Белоруссии 2009 года — 600 лет заповедности Беловежской Пущи

ru.wikipedia.org